公共选修课《草原文化与旅游》的教学实践与存在问题探析

2019-04-04孙飞达周冀琼赵景学龚思月

孙飞达,刘 琳,刘 伟,周冀琼,赵景学,龚思月

(四川农业大学动物科技学院草业科学系,四川 成都 611130)

公共选修课是指除了必修课、专业选修课之外的,面向全校,不分年级和专业而开设的综合素质类通识教育课程[1]。高校本科人才培养方案中通常包括必修课和选修课,其中选修课一般包括专业选修课、公共选修课等组成部分。公共选修课是学校整个课程体系的一个重要组成部分,同时又具有相对的独立性,从课程设置到教学内容、方法均可以不受专业、原课程体系的约束,教学方式具有很大的灵活性。公共选修课的开设,有助于优化专业课程体系,促进文理渗透、知识互补,提高学生的综合文化素质和职业技能,增强学生的社会适应能力[2-3]。

四川农业大学持续优化课程体系,形成“四台阶必修课、三类型选修课”课程体系,“四台阶”即为公共课、基础课、专业基础课和专业课;“三类型”即为推荐选修课、任意选修课和公共选修课。以2017级草业科学专业培养方案为例,开设12~15门推荐选修课,修读24学分;任意选修课选择其他专业必修课修读,修读11.5学分;公共选修课全校有135门,从全校开设的公共选修课目录中任选课程、任选学期,修读8学分。学校在课程设置上,实现专业课程模块化,开展第二课堂学分认定,对在创新创业、文化艺术等方面取得突出成果可认定为任意选修课学分,并开通必、选修课程替代通道,充分尊重学生个体差异,实现学科交叉、文理交融,鼓励学生个性发展。《草原文化与旅游》是四川农业大学2018年新开设的一门公共选修课,也是国内农业院校较早开设的相关课程,早于甘肃农业大学公选课《草原文化与民族风情》[4]。在新一轮教学实践中,为探索学生的选课目的、学习公选课的态度、考核考试方式的需求以及对教学内容和授课老师的评定评价等方面进行匿名调查问卷,以期为该课程后续教学实践和课堂教学质量提升提供改进措施和经验,并针对学生对选修课的学习态度和表现出的问题进行深入剖析,就现阶段公共选修课的教学管理、课堂质量、课程建设及教学沟通交流提供借鉴和参考。

1 课程设计及定位

1.1 课程简介

《草原文化与旅游》课程是面向全校本科生的一门公共选修课。以草原旅游资源、草原文化、草原旅游资源分区、草原旅游规划、草原旅游资源开发及经营方面作为重点讲授内容,以期培养学生生态旅游的意识和观念。在此基础之上,基于科学、历史和人文的精神与学生们共同探讨各民族草原文化、宗教、民俗、美学等人文社科知识,并引导学生以实际行动关注草原民族、喜欢草原文化、宣传草原保护,关爱自然和人类社会。

1.2 课程教学内容与体系

选修课的教学内容主要是为本科生开阔视野、拓宽知识面、完善知识结构而开设的,注重知识性、趣味性、实用性、生动性,最大限度地为广大学生所接受。主要讲授草原文化和草原旅游的基本涵义,帮助学生了解中国和世界草地资源及其分布。通过对中国及世界草原旅游资源的开发利用的全面介绍,引导学生科学理性对待草原保护与利用的关系,提高对草原文化的认识,并培养学生对草原少数民族的人文关怀;建立起对草原民族的人文关怀及对草原文化的使命感和责任感,以及对草原保护和草原文化的危机感。

《草原文化与旅游》课程是由草业科学系面向全校开设的一门公共选修课,定位为人文社科类,共32学时,计2学分,每周一次课,每次2学时。本课程没有指定教材,教学内容参考杨富裕等编写的专著《草原旅游理论与管理实务》[5]及相关图书、专著和网络信息。教学内容及设计包括六部分:1)绪论-草原旅游的涵义、发展草原旅游业的意义、国内外草原旅游的发展现状与趋势;2)草原旅游资源及区划-国内外主要草原类型、著名草原、草原旅游资源;3)草原民族及文化-草原文化价值,草原艺术、民俗、宗教、诗词、文学、历史人物等;4)草原旅游规划及管理-著名草原景区案例介绍;5)草原旅游产品设计与开发-相关草原旅游产品介绍;6)草原生态旅游-制订草原旅游路线及攻略,学生参与讲解交流。

1.3 教学方法与手段

教学方法以课堂讲授为主,结合案例式、参与式、翻转式教学方法,增强课堂的趣味性、学生的参与性,突出人文科普性,满足不同年级和专业学生的基本需求。教学手段采用多媒体教学为主,通过大量相关视频、音频、资料图文声像并茂的讲授草原文化和草原旅游,调动学生的情绪、注意力和兴趣,吸引学生积极参与,引导学生科学理性对待草原保护与利用的关系,提高其对草原文化的认知,并培养学生对草原少数民族的人文关怀。

2 教学实践与调查

2.1 调查对象、方法及样本概况

以我校公共选修课《草原文化与旅游》(2017-2018年两学期)选课学生及课堂为例,选修学生共180人(选修课上限),选课学生构成如图1所示,学生来自于36个不同专业,涵盖我校(成都校区)农学、理学、经济学、管理学、医学五大学科。

本研究采用课堂匿名问卷调查和个体访谈的方法,设计了一份“公共选修课调查问卷”,涵盖选课依据、学习态度、课程考核和授课评价四方面20个题目,当堂发放,当场收回。另外,以口头交流的方式,随机选取20名学生进行了较为深入和全面的口头访谈,以收集更为客观、翔实的问卷调查。调查当天上课学生共165人(15人为当堂缺课者),全部发放并收回165份,填写规范,客观有效。

图 1 《草原文化与旅游》公选课学生年级构成Figure 1 Demography of students in“Grassland Culture and Tourism”

2.2 调查内容

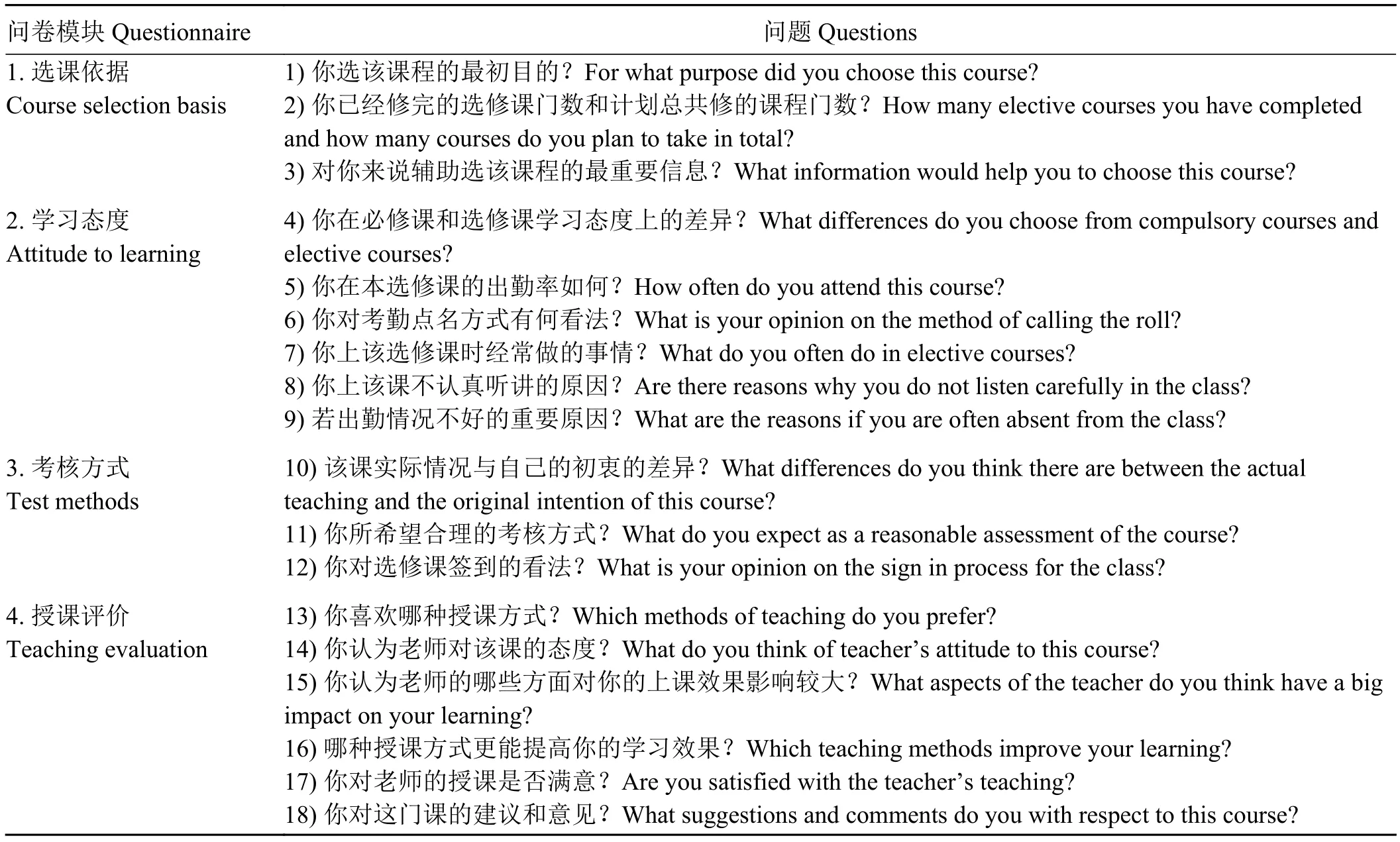

调查问卷共设计20道题目,其中两道为文字描述项,12道单选项,6道多选项,可按重要性排序,具体问卷设计如表1所列。

表1 《草原文化与旅游》公选课调研问卷Table 1 Questionnaire on public elective courses in “Grassland Culture and Tourism”

3 结果与分析

3.1 学生选课的依据

学生选修课的最初目的调查中,以发展个人爱好,提高综合素质的占40%;辅助个人专业,有利

于自己在专业领域进一步发展的占17.1%;弥补个人不足,强化自己的弱势领域的占7%。仅仅是完成指标,拿学分,无目的或作为课余的放松,没有特殊想法的占36.4%。

在已经修完的课程门数和计划总共修的课程门数调查中,已经修完的选修课门数平均为12门,计划总共修16门。这与四川农业大学选修课修读政策有关系,规定推荐选修课修读24学分,公共选修课修读8学分。而该教学班以大一、大二学生占80%,从中可以看出,大部分学生选修课修读提前,在大二下学期基本修读完所有要求学分。

对于影响选课的其他重要因素排序为:上课时间是否冲突占26%,考核考试是否容易通过占23.8%,课程质量好坏占20.3%,课程结束考核的方式占16.7%,老师对考勤的要求占8.1%,是否有同学一起陪伴上课占5.2%。再加上选课时间比较集中,对课程缺乏了解,课程班额人数限制等因素,学生未必能选到自己最心仪的课程。

3.2 学生修课的态度

在必修课和选修课学习态度上,有89.6%的同学认为有差异甚至差异很大;该课程日常出勤率大约是80%,约有10%的学生基本经常不出勤(主要是大四的学生);大部分学生赞成考勤点名,这样对大家才公平;有61%的学生上课看课外书或做其他作业,认真听课的仅占30%,低头一族看手机较为普遍;而对于上公共选修课不认真听讲的原因,有80%的表示与选修课的性质、管理与考核方式及容易过关有关。出勤情况不好或逃课的原因,主要是对课程不感兴趣,忙于社团工作与兼职,学校对选修课管理不善等因素造成的。

从学生的调查访谈问卷来看,目前的公共选修课课程与学生理想中的课程还有很大差距。他们期待的公选课覆盖面广,包括政治、经济、军事、人文、科学、艺术等,并且教师授课方式要更多注重趣味性。

3.3 学生对选修课的考核要求

公共选修课考核方式大多采用开卷式的课程论文等形式,有80%的学生认可这种课外开卷式的课程报告考核方式,近92.6%的学生基本认可目前选修课的开课形式和考核手段;超过50%的学生反对将考勤纳入课业平时成绩的做法。学生在课堂能够主动讨论和发言的极为少数,发言的同学也表现出“功利”的想法,要求课程加分。在该课程教学实践中,根据相关内容,安排学生分组参与、讲解、分享相关内容,展示自己的草原旅游攻略和设计作品,分享自己的草原旅游经历和收获,收集相关视频、音频和电影文艺片等形式,课堂效果良好,既活跃课堂气氛,又充分调动学生的学习主动性。

3.4 对教学评价及反馈

教师是授课的主体,是课堂质量好坏的标杆。学生喜欢授课形式多样化,不仅限于老师的讲授,更看重与学生的课堂互动;学生眼中,老师对待选修课和必修课的教学态度是一样的,甚至相比必修课是更为负责投入。从调查结果来看,老师上课效果影响最大的因素排序为:语言风格(口才)占 29.9%>教学方式与态度占 26.5%>老师的知识占 24.4%>老师的相貌年龄和气质占19.2%。在授课方式上,71.2%的学生提出要大量播放与课程相关的视频资料,突出课堂趣味性。

3.5 教学实践中存在的问题及分析

3.5.1 为学分而选课,学生选课“功利化”

本调查中,有30%以上的学生都是为了学分而选课,大四学生几乎不来课堂,选课的重要依据是课程是否好过关。这些消极、被动的选课态度带来了很多不良的后果,会直接影响到课堂教学和教学质量。这种问题主要由于学校对选修课的管理制度和学生自己的认识偏见造成的。就学生而言,学生修课的目的只是为了修满学分,拿到毕业证;部分学生在心理、生理上对大学学习方式适应性较弱,或者已经过上了大学较为散漫的学习习惯,学习目的不明确,对自己的知识结构、成才要求、职业规划缺乏认识等。

3.5.2 课堂“出勤不出力”现象突出

学生公共选修课出勤率在80%以上,但只有20%~30%学生在课堂上注意听讲,这种对待公选课的学习态度比较普遍,主要为应付点名考勤而来,很影响授课老师的投入和激情。目前公共选修课课程门类繁多,不同教师教学环节设计差异大,修读公共选修课的学生来源于各个不同专业,上课时间也容易与专业课程发生冲突等,使得教学管理部门难以对公共选修课教学效果和课程质量评价

做出规范性要求,对公共选修课课堂教学缺乏监控,使得学生混分、老师宽松给分的现象普遍发生。

3.5.3 考试考核无压力,轻松应付公选课

公选课考核方式上都倾向于上交论文、开卷考试等比较简单的考试方式,便于实践中操作,也符合学生选课诉求。由于既定的对待选修课的思维,又没有固定教材,因此学生对课终考核要求不高。鉴于公共选修课课程性质不同,形式多样,门类众多,所以考试不像必修课那样硬性规定,因此放松了学生心理,得不到应有的重视。

3.5.4 学生过度追求课程的“好玩”性

在本课程中,学生反馈最高的是课堂中播放大量视频片段。当然,一定的合理的符合相关内容的视频会与其他授课方式相得益彰,另外每门课程也有自己的课程体系和知识构架,不能一味迎合学生“好玩”的需求。每门课程都有学生评教系统,在既有的对待公选课的认知习惯和课程教学中,很多时候老师对待公选课的要求不能太严格,考核考试形式要简单易行,学生还要能得高分,这是公共选修课面临的困境和现实。

4 提高《草原文化与旅游》课程教学质量与教学效果的对策

4.1 应加强选修课排课及课程管理

在选课之前,教务部门应提前公告相关公共选修课选修指南、公共选修课选修手册等,详细说明公共选修课的意义、目的、程序及注意事项等。同时,教务管理部门可在网上公布选修课的详细信息,比如教学大纲、课程安排、教学参考书、考试方式等,并加大课程库建设,延长选课时间,让学生慎重选课,合理选课。同时排课系统做到理论课、实验课、选修课全部上网安排,谨防出现选修课为必修课“礼让”的情况。例如本课程教学过程中,常有学生与后期的必修课实验冲突的现象,学生会缺勤选修课而去必修课的课堂。

4.2 树立《草原文化与旅游》课程良好“声誉”

该课程为一门新课,因此一开始就要明确规则,严明纪律,规范课堂,严格考核。公选课的“声誉”是口口相传,甚至在网络贴吧论坛有交流区。不少学生对公共选修课抱着混学分态度,对课程抱着“好玩”的心态,这是有悖于公共选修课设置初衷的。课程良好“声誉”的前提是授课老师要高度重视、认真备课、知识渊博;授课方式和手段要丰富多彩、形式多样,让学生参与进来;讲授语言要风趣幽默、抑扬顿挫、吸引学生。本课程尽力将知识性、趣味性、科普性融为一体,尽量寻找众多专业的结合点,延伸知识点,挖掘兴趣点,让学生有所受益。

4.3 采用“拼盘”授课,充分发挥教师专业特长

《草原文化与旅游》课程定位为人文社科类,因此对于草业科学专业出身的教师要求会更高,人文素养相对欠缺。但本课程老师长期在全国各地草原开展科学研究和野外调查,第一手素材多,且每个人专攻草原区域各异。因此,采用“拼盘”授课,主要以青藏高原高寒草原、内蒙古温性草原、西北荒漠草原等为几个大类,在讲解草原风光的同时,更多挖掘草原民族的文化、民俗、风情、饮食、建筑、歌舞、历史、人物等,加深学生对草原文化的了解和喜爱。

4.4 课堂班额小班化,教师实行多元化评价

目前的公选课班额均较大(180人上限),不便于课堂教学设计和课程多元化考核。课程加强过程考核,实施“环环合格”,即平时考核、课终考核每一环节都必须合格。提高平时考核成绩比重,重视学习过程考核。平时考核由考勤、课程心得、课程讨论构成;课终考核由课程报告或课程论文形式完成,内容结合学生所修专业,可以为论文、设计、规划、调查、文艺创作等多种形式呈现,突出多样性,实现评价方式的多样化,有助于学生的主动参与和积极性。