记忆与认同:作为非物质文化遗产的南海《更路簿》

2019-04-04王利兵

王利兵

(1.广州大学,广东 广州 510006)

一、前 言

2003年10月17日,联合国教科文组织(UNESCO)出台《保护非物质文化遗产公约》,同年中国成立非物质文化保护小组和专家委员会,开展保护工程试点工作,并组织各种形式的培训班。2004年9月,中国人大常委会批准了《保护非物质文化遗产公约》,对保护工作作出部署,同时布置申报第一批非物质文化遗产国家名录。2006年5月20日,国务院公布了第一批国家级非物质文化遗产名录,此后,国务院又分别于2008年、2011年和2014年先后批准公布了三批国家级非物质文化遗产名录。四批国家级非物质文化遗产名录合计1 372项(不含扩展名录),其中涉及海洋的非物质文化遗产共有27项,约占国家级非物质文化遗产名录总数的2%,这一比例与中国作为一个拥有1.8万多千米海岸线和300多万平方千米海域面积的海洋大国的现实显然是不相符的。相比其他非物质文化遗产而言,海洋非物质文化遗产的生存环境更加脆弱,尤其是在沿海社会快速变迁的当下,海洋非物质文化遗产的消失速度加快,因此加强海洋非物质文化遗产的保护和传承迫在眉睫。

从学术研究成果来看,当前关于海洋遗产的研究多集中在海洋文化遗产和水下文化遗产方面,有关海洋非物质文化遗产的研究成果还较少。笔者通过检索,发现国内题名中含有“海洋非物质文化遗产”的文章仅有30多篇,内容主要集中在海洋非物质文化遗产的旅游开发与保护方面,由此可见从经验和理论层面研究海洋非物质文化遗产的道路任重道远。有鉴于此,本文从实地田野调查出发,以作为国家级非物质文化遗产的“南海航道更路经”为例,同时结合遗产人类学的相关知识,分析探讨海洋非物质文化遗产保护与传承的相关问题。本文的分析突出一种人类学的整体性视角,将海洋非物质文化遗产的保护与传承置于一个共时与历时相互交织的脉络中,认为海洋非物质文化遗产保护与传承的核心应在于遗产持有者群体的历史记忆与遗产认同,主张海洋非物质文化遗产保护与传承的主体应从政府转向民间,强调地方社区生活的日常实践优于抢救记录与展演。

二、历史记忆的展示:《更路簿》的遗产化与国家化

遗产是一种历史记忆。很多时候,关于历史和传统的记忆在几乎快要被人们遗忘之际,诸如博物馆、仪式展演等遗产技术又会重新将这些历史和传统呈现在人们面前,再次激活人们的记忆。然而,以遗产和博物馆等形式展现在人们面前的历史和传统与人们记忆中的历史和传统其实并不一样,前者是政府主导下的历史记忆,后者只是个体和社区层面的历史记忆。在现实生活中,历史记忆经常会成为国家主义和民族主义建构的原材料,可是也并非所有的历史记忆都会成为建构认同的基础,因此国家或政府会透过自己的遗忘与选择来改造文化遗产所蕴含的历史记忆,使之适合于现在的需要,这一点在非物质文化遗产的保护与传承工作中体现得非常明显。在本文中,笔者将借助国家级海洋非物质文化遗产“南海航道更路经”这一典型案例,同时结合记忆与认同的相关知识,来探讨海洋非物质文化遗产的国家化及其保护传承的相关问题。

2.1 作为历史记忆的《更路簿》

南海航道更路经,又被称作更路簿、水路簿、南海更路簿等(下文统一称作《更路簿》),它是风帆时代海南东部沿海渔民在航行南海过程中根据经验记录而成的一种航海指南书,是海南渔民航行南海的“秘本”。《更路簿》分为口传和手抄本两种,其内容主要为历史上海南渔民从潭门港、清澜港等海南岛东部港口出发前往南海诸岛以及东南亚地区的航海针位和更数(即航向和航程)。《更路簿》并非是由某一位渔民记录传抄而成,它是海南渔民在长期的海洋实践中集体创作的产物,属于海南渔民的集体记忆。作为昔日渔民航行南海的指南,《更路簿》虽然在今天已然被科学导航系统所取代,但是《更路簿》中记录的地名和航路依然为渔民使用和遵循,《更路簿》蕴含的历史记忆与文化意义依然具有重要价值。

《更路簿》记录的内容主要为渔民航行南海的航路,包括航行的起始港口、航行的针位和航行的距离,其中主要以西沙群岛和南沙群岛的航行线路为主,部分版本中还记录有海南岛周边海域的航行线路以及渔民从南沙群岛去往越南、马来西亚、新加坡等东南亚地区的航行线路。《更路簿》是风帆时代海南渔民远海航行作业的集体智慧和经验的结晶,是渔民海洋知识和地方文化的充分体现。以《更路簿》中记录的地名为例,《更路簿》所记录地名基本上都是海南渔民的方言俗称,具有浓厚的渔民文化色彩。在《更路簿》中,渔民对于南海岛礁的命名大致分为三类:第一类是名字中带有“峙”、“峙仔”、“沙仔”等字样,表示岛屿和沙洲,如三峙(南岛)、白峙仔(盘石屿)、奈罗沙仔(奈罗沙洲)等;第二类是用“线”、“线排”、“廊”表示暗礁或暗沙,如铁线(铁线礁)、沙排(曾母暗沙)、北边廊(北边廊)等;第三类是用“圈”、“筐”表示环形礁盘,如大圈(华光礁)、深圈(榆亚暗沙)等。除此之外,渔民还会参照岛礁的外貌形状以及位置方向等特点进行命名,如猫注(永兴岛)是因为永兴岛的形状类似猫蹲着的样子,双帆(高尖石)是因为高尖石远望像两片船帆,双挑(信义礁)是因为信义礁形状像两条长长的扁担,等等①王利兵:“南海航道更路经研究——以苏德柳本《更路簿》为例”,《中国边疆史地研究》,2016年第2期,第121页。。这些形象生动且易于记忆和使用的渔民俗称是海南渔民在长期航海生产实践中经验的积累,具有一定的科学性,也因此在中国官方对西南沙岛礁的命名中依然保留了许多渔民俗称,这是对渔民历史记忆和传统的一份保存和尊重。

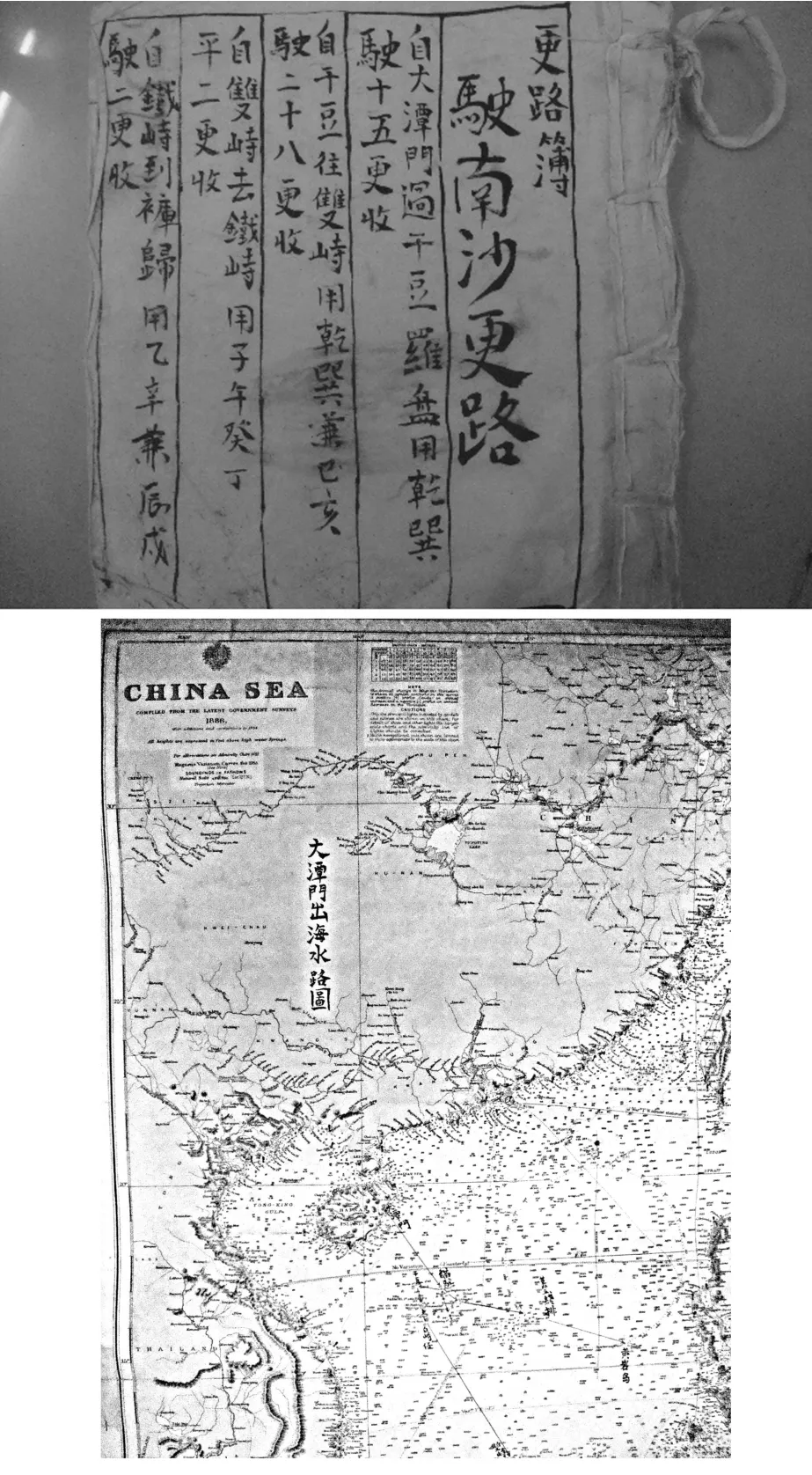

图1 渔民航海所用《更路簿》与水路图(拍摄人:王利兵)

对于渔民而言,《更路簿》中记录的地点不仅是一个物理性的空间,其中还包含有社会关系、资源、经济、象征等多层含义。笔者在海南潭门地区开展田野调查时,就经常会遇到这样场景:一些老渔民在向笔者介绍《更路簿》上的岛礁位置时,总是会不经意回忆起过去自己在岛礁上生产生活的故事和经历,比如在西沙永兴岛(猫注)扳甲鳖(抓海龟的渔民俗称)的经历、在南沙太平岛(黄山马)祭拜海神兄弟公的经过、在南沙双子群礁(双峙)抗击台风和解救越南渔民的故事以及在南沙中业岛(铁峙)遭遇菲律宾海盗袭击的始末,等等。不过,这些包含着生产、宗教、历史等多重记忆和含义的地点和场所在民族国家主导海洋的当下已经发生很大改变,昔日作为渔民生产生活的岛礁现在已然成为民族国家争夺的对象,被视为民族国家海权的一种象征,历史所赋予给这些岛屿的传统含义和文化要素在民族国家框架下渐趋消失。

除了上述岛礁地点具有多重含义之外,《更路簿》中记录的航线同样承载着渔民耕海作业的集体记忆。比如,通过分析苏德柳本《更路簿》②关于苏德柳本《更路簿》的内容,可参见王利兵:“南海航道更路经研究——以苏德柳本《更路簿》为例”,《中国边疆史地研究》,2016年第2期。“立北海各线更路相对”部分记录的各条更路,可以明显发现渔民在南沙开展生产作业的线路大致可以分为三条,即东头线、西头线和南头线。渔民在南沙群岛开展生产的方式一般是,在船队抵达南沙双子群礁之后,由“头家”选定一条作业线路,然后船队就会沿着这条线路逐个岛礁地开展生产与前行。渔民对每条作业线路都烂熟于心,清楚知道不同线路上的海产资源分布以及季风洋流情况,其中部分更路还是海南渔民前往东南亚国家开展贸易互动的重要通道和线路。如苏德柳本《更路簿》“立北海各线更路相对”部分中就记录了6条从南沙岛礁航行至东南亚的更路,依次为“自乙辛回安南山(今越南中部沿海)用巳亥廿余更”、“乙辛与罗汉弯头(今越南宁顺省噶那角)乾巽相对二十二更”、“自墨瓜线去浮罗丑未用寅申加二线坤二十五更”、“自墨瓜线去宏武銮用甲庚二十五更”、“往浮罗唎郁用甲卯二十五更”、“自丹节去浮罗唎郁用甲庚加一线寅申三十二更”,这说明风帆时代海南渔民与东南亚之间曾一直保持着密切的贸易往来和文化交流。

图2 苏德柳本《更路簿》(拍摄人:王利兵)

众所周知,渔业是一个技术性和经验性非常高的行业。在风帆时代,海上航行的向导主要依靠经验,每一位出海作业的渔民都需要掌握很多的海洋知识,包括测水流、看风向、观天气等,一些渔民甚至将其编写成口诀加以记忆和传承。比如,辨识水流方向的口诀:“如船外罗东过,看水醒三日,且看风面,船身不可贪东。前此舟近西,不可贪西。海水澄清,并有朽木漂流,浅成挑,如见飞鸟方正路。”又比如,观察天气变化的口诀:“无雷海响而有恶风,太白清现亦有恶风,海棠多湾而有恶风,鸟离领飞高有恶风,无风浪涌而有恶风,日落天江×有恶风,内山现×近有恶风,云飞如箭而有恶风,……”。①韩振华主编:《我国南海诸岛史料汇编》,东方出版社,1988年版,第382页。此外,海水和云朵的颜色、海鸟的飞行、海洋生物的出没等也是渔民识别海况、安全航行的重要参考依据。正是在这样一种循环往复的海洋实践与观察记录中,渔民逐渐积累和加深着对于海洋的记忆并将其创作为《更路簿》世代传承。然而,机械动力时代的来临以及电子信息导航系统的普及彻底改变了渔民的传统作业惯习和历史记忆,同时也造成南海《更路簿》集体记忆的逐渐消退②刘玄宇、张争胜、牛姝雅:“南海《更路簿》非物质文化遗产集体记忆的失忆与重构”,《地理学报》,2017年第12期,第2286页。。风帆时代,渔民需要借助于对季风洋流运行规律的掌握来规划安排自己的出海作业时间,如每年农历十一月份乘着东北季风前往西南沙群岛,而后在次年农历五六月间乘着西南季风返航回海南岛。进入机械动力时代之后,尤其是电子导航系统的普及和科学天气预报的日常化,使得年轻一代渔民不再遵照传统节律和时间出海,《更路簿》对于年轻渔民的重要性和作用逐渐降低。

2.2 《更路簿》的遗产化与国家化

《更路簿》不仅是历史上海南渔民航行南海的历史记忆,也是中国渔民开发经营南海的有力证据。1974年,广东省博物馆在西沙群岛进行田野调查时意外发现潭门渔民苏德柳手抄本《水路簿》,《更路簿》的首次现身引起了部分学者的关注。1977年,以厦门大学韩振华教授为首的研究团队在海南潭门等地发现多种更路簿,后将其汇编进《我国南海诸岛史料汇编》一书中。1980年1月30日,中国外交部在其发表的《中国对西沙群岛和南沙群岛的主权无可争辩》一文中,明确提到《更路簿》是证明历史上中国渔民长期在西南沙群岛海域开展生产作业活动的有力证据。此后,《更路簿》的重要性逐渐为学界和政府关注,相关调查研究成果不断增加。2013—2014年,笔者在海南潭门地区开展田野调查期间也曾搜集到多份口传和手抄本《更路簿》,这些内容大同小异的《更路簿》都是世代潭门渔民在长期南海航行和作业过程中根据自身经验记录而来。根据夏代云的统计,截至2016年,各界共发掘和征集《更路簿》版本32种①张荣:“版本学视野下的《更路簿》研究”,《南海学刊》,2017年第2期,第32页。,这些不同版本的《更路簿》基本都是出自琼海、文昌两地的渔民手中,成为学者研究南海历史文化以及中国政府主张南海历史性权利的重要材料。

2008年6月14日,在国务院公布的第二批国家级非物质文化遗产名录中,由海南省文昌市申报的“南海航道更路经”首次被批准为国家级非物质文化遗产②2011年6月10日,由海南省琼海市补充申报的“南海航道更路经”被列入国家级非物质文化遗产名录扩展项目名录。,《更路簿》由此走上遗产化的道路。自从“南海航道更路经”成功申报为国家级非物质文化遗产之后,地方政府逐渐重视对于《更路簿》的挖掘、搜集与整理,与此同时,近些年南海问题的白热化也在很大程度上提升了作为非物质文化遗产的《更路簿》的现实意义与价值。正因如此,海南省琼海市于2011年补充申报了“南海航道更路经”,并再次成功入选国家级非物质文化遗产名录扩展项目名录。其实,从《更路簿》的发掘情况来看,琼海地区的《更路簿》版本明显多于文昌地区,而且当前在西南沙群岛海域继续生产作业的渔民也基本是来自琼海潭门地区,这说明潭门地区很有可能是《更路簿》最早的诞生地。2013年4月8日,国家主席习近平视察潭门镇,并登上渔船与潭门渔民亲切交谈,这一重要事件再次肯定了潭门渔民以及《更路簿》在维护国家南海主权上的重要性,自此地方政府对于《更路簿》等海洋文化遗产的抢救、搜集和保护工作开始步入一个快车道。从笔者对潭门地区的长期调查来看,当前对于《更路簿》的保护工作的重点主要集中在《更路簿》抄本以及相关资料和工具的挖掘、抢救与整理,其保护策略所依靠的遗产保护主体也主要是政府与专家,而围绕这个保护重点和保护主体所展开的保护计划也主要限于对《更路簿》相关资料的搜集记录、整理归档与陈列展示,包括建立全新的现代化展示空间如中国南海博物馆等。

在中国,当前对非物质文化遗产的推动和保护主要是以地方政府为主,比如国家文化部规划建立的“国家+省+市+县”四级保护体系就是一种典型的政府主导下的非遗实践。政府主导下的非物质文化遗产保护与传承存在以下两个特点:一是以政府和专家为主体,遗产持有者被动参与。二是以博物馆为主的空间场所成为非物质文化遗产展示的主要途径。联合国教科文组织和其他许多机构都将遗产理解为生产过去与未来的技术。著名人类学迈克尔·罗兰(Michael Rowlands)进一步认为,博物馆、档案、收藏、仪式实践、展演和景观/场所都可以归入这类技术范畴,这些技术将对过去的体验具体化,使之超越个体与群体在日常需求中所依附的分类体系,进而形成一种无可预测的遗产政治③[英]迈克尔·罗兰著,汤芸、张原编译:《历史、物质性与遗产:十四个人类学讲座》,北京联合出版公司,2016年版,第152页。。比如,《更路簿》的申遗与保护工作就完全是一个由地方政府主导的自上而下的推行与实践,在潭门地区,现如今《更路簿》已然成为当地一张靓丽名片与象征符号,潭门地方政府竭力通过《更路簿》来大做文章,企图建构一种新的归属感和认同政治,并塑造一种集体记忆或者说文化记忆的新形态,进而将《更路簿》从一种历史遗产和文化资源转变为一种经济资本和政治资本。

非物质文化遗产的真正价值其实并非在于对过去的记忆和怀念,相反是在于现在和将来的意义。从某种意义上来,遗产国家化之后所体现的时代与社会价值,很可能正是国家所试图引领的潮流和趋势。在《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》的规定中,非物质文化遗产保护工作的工作目标是“通过全社会的努力,逐步建立起比较完备的、有中国特色的非物质文化遗产保护制度,使我国珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护,并得以传承和发展。”也就是说,遗产国家化的目的除了抢救和保护之外,还具有社会教育和教化的作用,发挥着意识形态教育的功能①魏爱棠著:《加礼的记忆:泉州提线木偶戏的遗产认同研究》,北京大学出版社,2015年版,第5页。。《更路簿》作为风帆时代海南渔民远海航行实践的传统记忆,在当下以机械动力为主的海洋航行作业中已经没有太大实用价值,然而却并不影响它作为国家遗产的现实意义,即建构渔民群体的国家认同与维护国家的南海主权。有调查分析显示,官方是《更路簿》集体记忆重构的直接推动力②刘玄宇、张争胜、牛姝雅:“南海《更路簿》非物质文化遗产集体记忆的失忆与重构”,《地理学报》,2017年第12期,第2288页。。在各级地方政府的对外宣传中,作为历史记忆的《更路簿》的核心既不是有形的海洋空间与无形的海洋体验,也不是渔民的海洋实践与文化传统,而是一系列表征国家主权的叙事。通过将部分拥有《更路簿》的老渔民塑造成航海精神的代表和国家主权的见证者,凸显出“主权在我”的主题意义与价值,并将其整合到一个由政府主导的全新的社会记忆框架之中,进而重塑和强化渔民群体和社会大众的集体记忆与国家认同。

从本质属性上来说,任何一个非物质文化遗产都是属于特定族群的独有历史记忆和集体表述,因此,非物质文化遗产首先应该被视为一种“谱系性记忆”和“族群性表述”,以强化某一族群的认同感和凝聚力③彭兆荣著:《遗产反思与阐释》,云南教育出版社,2008年版,第68页。。可是,在实际生活中,非物质文化遗产一旦被纳入到国家话语体系,就会成为主流意识形态的话语,申遗成功后的非物质文化遗产往往被表述为某一地方、某一民族、民族国家乃至全人类的遗产,尤其是在政府主导下的非物质文化遗产保护工作中,它经常会被作为一种认同的象征。当前,我们有关南海历史的许多记忆和话语表述都是有选择性或被建构的产物,其目的是为将南海塑造为国家领土主权的一部分,并在社会大众中普及一种关于南海的国家认同,而《更路簿》的遗产化和国家化无疑是一个很好的途径。然而与此同时,遗产化与国家化也逐渐造成了《更路簿》作为非物质文化遗产本身的民间性与本真性的消失,破坏了《更路簿》作为地方“家园遗产”的传承背景。需要指出的是,《更路簿》的传承其实受到了多重因素的复合影响,除了上述遗产化和国家化的影响之外,也与渔民群体自身的社会转型和经济形态变迁密切相关,后者主要体现在生计方式以及现代教育所带来的影响。比如,历史上潭门渔民对于《更路簿》的传承所依赖的背景主要是海洋,海洋是渔民日常生产生活和接受教育的主要场所,而当下年轻一代潭门渔民生产生活和接受教育的主要场所已经从海洋转向了陆地,这样一种空间转换势必会导致老年人与年轻人之间出现记忆上断裂和认同上的差异,进而影响到《更路簿》的有效传承。

三、重塑记忆与认同:《更路簿》的保护与传承

哈布瓦赫在有关集体记忆的论述中曾经指出,群体的记忆是通过个体记忆来实现的,并且在个体记忆之中体现自身,但是个体只有通过把自己置身于群体的位置才能够得以回忆④[法]哈布瓦赫著,毕然、郭金华译:《论集体记忆》,上海人民出版社,2002年版,第71页。。也就是说,个体记忆有赖于集体记忆,缺少集体记忆框架的支撑,个体记忆会很快在时间的迷雾中散失。作为非物质文化遗产的《更路簿》是海南渔民世代相传的一种生活实践,是渔民在与海洋互动过程中以及应对历史变迁过程中集体创造的产物,是属于渔民的集体记忆,同时也是渔民赖以建立与祖先和南海的连续感和认同感的历史记忆,所以《更路簿》的传承根本上就是渔民集体记忆的代际传递。也因此,在《更路簿》的保护与传承工作中,我们应该重点关注作为集体记忆的《更路簿》该如何传承,如何去修复和弥合已经存在的集体记忆断裂问题,以及如何重塑渔民群体对于历史、传统以及海洋的集体认同。具体到操作层面上,笔者以为应该重视以下三个方面。

3.1 转变主体与自觉传承

现代遗产运动根本上就是以国家为主体承担遗产保护与传承责任的实践。在《中华人民共和国非物质文化遗产法》的规定中,明确指出中国非物质文化遗产保护工作的工作原则是“政府主导、社会参与,明确职责、形成合力;长远规划、分步实施,点面结合、讲求实效”,这里的“政府主导”是对中国非物质文化遗产保护工作中谁是主体以及谁发挥主导作用的定位。在政府为主体的遗产实践过程中,政府通常会在遗产原生主体之外建构一套权威的知识体系来重新确认遗产的价值与意义,如此一来的结果必然是强化政府主体在遗产表述及保护工作中的话语权,与此同时,作为遗产原生主体的地方社区和遗产持有者群体在这场遗产运动战中的地位则会被进一步边缘化。

在文本发掘最多的潭门地区,《更路簿》的保护工作大致可以分为两个方面:一是由潭门地方政府与专家学者共同参与的针对《更路簿》的抢救、搜集与整理。《更路簿》的发掘与整理工作主要是由琼海市政府及潭门镇政府牵头负责,同时有海南大学等高校科研机构的部分学者参与。目前,政府工作人员和学者通过对民间珍藏的《更路簿》进行征集、购买、摄影和抄写,共搜集和整理出了多达三十余种版本的《更路簿》,并对其中内容进行了各种考据分析和翻译①刘义杰:“《更路簿》研究综述”,《南海学刊》,2017年第1期;张荣:“版本学视野下的《更路簿》研究”,《南海学刊》,2017年第2期;夏代云、夏代珉:“《更路簿》的研究现状与拓展空间”,《新东方》,2017年第6期。。值得注意的是,针对《更路簿》的各种释义分析主要都是在学者们通过对部分老渔民的访谈基础上完成的,学者掌握了记忆重构和解释的主动权,渔民自身则因为历史、语言、知识储备等原因完全处于一种被动的地位。正因如此,学者们针对《更路簿》的相关内容还存在很大争议,比如《更路簿》诞生的时间、地点问题,又比如《更路簿》中的“更”究竟是表示时间还是里程或速度等,这些争议问题的存在很大程度上影响了《更路簿》的本真性。二是由潭门地方政府主导的海洋非物质文化遗产的保护与展示。为了保护和宣传推广作为国家级非物质文化遗产和潭门名片的《更路簿》,潭门镇政府围绕《更路簿》开展了许多工作,如参与建造中国南海博物馆展示《更路簿》和相关海洋遗迹,又如每年春季举办的大型“祭兄弟公出海仪式”,再如组织针对潭门老船长的系列口述访谈等活动。不可否认,这些举措在一定程度上起到了保护海洋非物质文化遗产以及唤醒渔民集体记忆与文化认同的作用,但这并非潭门地方政府的最终目的,潭门镇政府的根本目的是想借助这些非遗资源促进潭门地方旅游经济产业的发展。正如琼海市在一份《关于利用非物质文化遗产资源促进潭门地区海洋文化旅游产业发展的调研报告》中指出的,开发海洋非物质文化遗产的最终目的是为了丰富和促进潭门旅游产业的发展,具体来说要分两步走,“第一步是要以非遗为中心,以活动经济为重点;第二步是打造非遗的产业链,深入带动潭门海洋文化旅游产业的发展。”②参见:琼海市文化广电出版体育局:《关于利用非物质文化遗产资源促进潭门地区海洋文化旅游产业发展的调研报告》,2017 年 8 月 25 日,海南省琼海市人民政府网,http://xxgk.hainan.gov.cn/qhxxgk/wtj/201708/t20170825_2404960.htm。

在潭门的遗产保护工作过程中,我们可以明显发现地方政府和专家学者是主体和主导,渔民只是一种被动参与和配合,这样一种主客倒置的遗产保护工作在本质上是有违非物质文化遗产保护传承的本真性、原生态的宗旨。基于本真性和原生态的保护理念,地方政府和专家学者作为非原生的、超地方的保护主体,不应是保护《更路簿》的主要责任人,他们理应与作为遗产原生主体的潭门渔民及其村落社区形成一种协同伙伴关系,一起为保护《更路簿》而行动。具体来说,地方政府和专家学者针对《更路簿》所开展的一系列发掘、抢救和整理工作,其目的不能只限于记录、保存、展示和学术研究,他们更多应该做的是为潭门渔民和社区自身的遗产实践活动提供包括智力、资金和技术等多方面的帮助和支持。比如,为潭门渔民提供场地和资金,让渔民自己发动和组织祭拜海神兄弟公仪式,激发渔民自觉行动的潜力;又比如,鼓励渔民延续《更路簿》中的传统线路,继续开展西南沙远海作业生产,并为渔民提供技术和安全上的保障,让渔民在实践中自觉记忆和传承《更路簿》。简单来说,也就是地方政府和专家学者在非物质文化遗产保护和传承工作中应该扮演一种文化赋权者和促进者的角色,支持遗产持有者群体和地方社区自觉传承自己的传统和文化。

3.2 从静态展示到活态传承

非物质文化遗产很多时候表现为一种历史记忆,因此非物质文化遗产的传承从根本上来说就是族群历史记忆的代际传承。然而,当前我们对于非物质文化遗产的传承过于关注其制度和形式,忽略了历史记忆的动态传承。另外,由于非物质文化遗产所强调的“活态文化”保护的概念在现实生活中并没有深入人心,因此民俗文化和传统更多只是被当做“物”来加以保护。在实际的遗产保护中,现代博物馆式的搜集整理陈列展示活动成了主流,现代化的公共文化空间成了非物质文化遗产保护的主要依托。魏爱棠认为,真正的“原生态”遗产保护不应是“活化石”式的保护,也不应是“博物馆式”的保护,而应把遗产当做其原生主体活生生的日常生活表达,在尊重遗产多种“真实性”样态的基础上,以遗产原生主体为焦点,透过一个遗产研究、保护与展示的实践过程,去培育被忽略的遗产原生主体的尊严与认知,去弥合遗产原生主体记忆社区的裂痕,并建构一个适合于多元“真实性”表述的遗产认同①魏爱棠著:《加礼的记忆:泉州提线木偶戏的遗产认同研究》,北京大学出版社,2015年版,第240页。。

具体到《更路簿》的保护传承工作中,我们不能仅将《更路簿》束之高阁于博物馆和展览馆中进行保护性传承以及将其用于宣传教育,相反我们要重视的应该是围绕《更路簿》所形成的一系列历史记忆如何在现实生活中进行实践性传承。过去,即使没有“非物质文化遗产”这个名头以及政府推动,渔民依然会在现实生产生活中传承属于自己的这份独特的记忆遗产,比如很小就开始训练儿童的潜水本领,并跟随父辈长期出海历练等。身处一个真实的海洋空间中进行学习和实践,渔民自然可以实现历史记忆的传承。反观当下,年轻人愿意出海的越来越少,在这样一种现实处境下,即使有一套完整的传承制度(如传承人、博物馆等)进行保障,与《更路簿》相关的一系列南海历史记忆和文化遗产势必还是会逐渐消失和失传,从而使得《更路簿》变为一种停留在博物馆里的死遗产。不仅如此,在社会快速变迁的大背景下,博物馆式的静态展示以及传承人的个体传承制度还会造成年轻人与老年人之间、普通渔民与传承人之间出现集体记忆和认同的断裂。也就是说,如果缺乏一种真实的生活状态和集体记忆框架的支撑,那么年轻一代渔民很难深刻理解和体会老一辈渔民对于文化遗产的历史记忆以及传承人的个体记忆,也就很难形成对于《更路簿》等民俗文化传统的认同与保护。

非物质文化遗产是地方社区和民众活生生的生活实践,非物质文化遗产保护的目的应该是确保其生命力,而非物质文化遗产生命力的延续并不在于政府和学者抢救和记录了多少遗产记忆,而在于遗产持有者群体及地方社区在多大程度上能够保持对遗产的认同感与延续感,以及能否在日常生产生活中继续珍视和实践他们祖先的遗产①魏爱棠著:《加礼的记忆:泉州提线木偶戏的遗产认同研究》,北京大学出版社,2015年版,第274页。。以潭门渔民联帮出海的传统为例,联帮出海是潭门渔民特有的一种远海作业模式,它是指渔民每次出海作业时以船队联帮的形式出海,潭门渔民俗称为“船帮”,也叫联帮制。每个船帮的船只数量一般在5~9艘之间,每艘渔船上的渔民人数在10~20之间不等。每次出海之前,众人会从联帮船队中挑选一位人气声望较高且经验丰富的船长担任帮主,帮主于每次出海前召集每艘渔船的船长开会商议出海事宜,其中一个重要事情就是船员的招募问题。通常来说,每艘渔船的船员招募工作都是由船长负责,船长在招募船员时首先是从家族内部开始招募,包括自己的家庭成员、具有血缘关系的家族成员以及具有姻亲关系的亲戚,其次才会从家族以外招募成员。这样一种招募成员的规则和方式在潭门社会中具有特别重要的意义。风帆时代,潭门渔民每次出海的时间短则半年长则一年多,这种长时间的远航作业要求船队成员具有很强的凝聚力和高度团结合作的意识,如此才能有效完成生产作业以及应对在海面上出现的各种突发情况,所以从家族内部招募船队成员就显得尤为必要。总而言之,联帮出海的生产模式是传统时代潭门渔业社会组织的核心以及渔民进行海洋渔业生产的重要保障,是联系潭门渔民日常生活的重要纽带②王利兵:“文化生态学视野下的海洋生计与文化适应——以海南潭门渔民为例”,《南海学刊》,2016年第1期,第56页。。因此,从活态传承的角度来说,我们应该鼓励渔民恢复传统的海洋生产模式并支持渔民多出海出远海,通过海洋空间的建构与实践赋予渔民集体记忆以更加鲜活的生命力,让渔民尤其是年轻一代渔民在真实的日常生产生活场景中理解和保护这份独特的非物质文化遗产,如此才能更好地传承《更路簿》以及由《更路簿》所承载的诸多历史记忆和传统。

3.3 重建记忆社区与遗产认同

集体记忆的维持和再现通常需要依靠一个群体内部的关系网络,通过这个关系网络,我们不仅可以回忆过去,还可以反思和重构集体记忆,并在此基础上进一步强化群体认同。人类学家卡特尔(M.G.Cattell)和克里莫(J.J.Climo)将这个汇聚了丰富互动记忆的群体关系网络称之为“记忆社区”(memory community)。在卡特尔和克里莫看来,“记忆社区”是一个客观的群体存在,也是一个充满深刻情感认同体验的人群互动网络,群体成员共享的集体记忆和共同经验的生活实践构成“记忆社区”情感认同的强大纽带。透过“共同的实践”与“共同的记忆”,群体成员得以与过去和彼此重新建立联系,从而使个体认同在不断建构集体记忆的过程中转化为群体认同③M.G.Cattell and J.J.Climo, “Introduction: Meaning in So⁃cial Memory and History: Anthropology Perspective”, in M.G.Cattell and J.J.Climo, eds., Social Memory and History: Anthropological Perspectives, Altamira Press, 2002, p.5.转引自魏爱棠著:《加礼的记忆:泉州提线木偶戏的遗产认同研究》,北京大学出版社,2015年版,第265页。。不同于以往非物质文化遗产实践对个体、技艺保护等的关注,“记忆社区”强调的是一种人类学的整体性视角。这种整体性视角不仅体现在“记忆社区”重视共时结构中遗产认同多元表述之间的关系,也体现在“记忆社区”关注文化变迁的历史脉络,将非物质文化遗产的保护与传承视为群体成员在其所处社会历史情境中实现集体记忆再生产的过程。“记忆社区”作为非物质文化遗产的操作概念,它强调将保护的焦点放在遗产持有者群体认同的弥合上,以遗产持有者群体整体性网络建设取代个别性的传承人保护,以保护作为现在生活方式的遗产概念来取代保护作为过去遗留物的遗产概念,以为未来重建“记忆社区”来取代为现在抢救传统技艺④同①,2015年版,第267-269页。。

从潭门渔民的历史和传统来看,作为集体记忆的《更路簿》是嵌入在一张文化网络当中的。在这张由渔民编制而成并以时间和空间为轴的文化网络里,包含着生产、贸易、宗教、亲属、族群等众多结构性要素。因此,对于潭门渔民而言,《更路簿》并非仅是一本航海指南书或一项本领,它还关乎道德、经验、宗教、亲属关系等诸多内容,所以未来对《更路簿》的保护,应以《更路簿》所代表的海洋文化遗产为主线,制定出一个包含渔民生产生活、宗教信仰、海洋景观、族群互动等多方面内容的遗产保护制度,重建一个属于潭门渔民的记忆社区。从现实来看,我们可以围绕以下几个方面开展工作。

一是改变传承人个体传承的单一模式。当前,我们的非物质文化遗产传承工作有一个很大的误区,那就是将遗产的传承当作是个体之间的记忆传递过程,传承人制度的设立和实践就是一个很好说明。在潭门,当选《更路簿》传承人的主要有苏承芬、卢家炳、王书保、黄庆河等人,其中王书保是全国第五批非遗传承人,也是潭门地区唯一一个国家级非遗传承人。王书保等传承人是潭门老一辈渔民的代表,他们的海洋经验、技艺和能力在潭门社会中具有较高的代表性、权威性和影响力,但是要想通过对这若干个传承人的保护来实现对作为群体性技艺和实践的《更路簿》的保护和传承显然是有很大困难的。个体是集体的成员,个体的历史记忆首先应该是他作为集体成员的个体记忆,而个体记忆的传承也应该置于集体记忆的框架内并通过与集体成员的互动才可能实现,所以对于《更路簿》的保护和传承尤其要注重对潭门渔民集体记忆的挖掘和整理。二是弥合集体记忆的断裂与重塑遗产认同。对于遗产持有者群体来说,非物质文化遗产传承的最大危机并不是传统的流失,而是集体记忆和认同的断裂。当前在《更路簿》的传承工作中,我们需要注意老年人与年轻人之间的记忆断裂和认同问题,以及传承人与非传承人之间的认同问题,尤其是要想方设法鼓励年轻人多出海实践,让年轻人在现实生活中去感受、体验和理解老一辈渔民对于海洋家园的情感、对于海洋遗产的记忆,建构出一种新老渔民对海洋遗产集体认同的情感基础,进而让他们充分认识到保护和传承祖先遗产的责任与义务,形成一种文化自觉。三是记忆空间的保护与重建。集体记忆的形成需要依托一定的场所或空间,这些记忆场所或空间构成了非物质文化遗产保护和传承最重要的背景性环境。对于潭门渔民而言,记忆场所或空间可以是家庭和村落社区,可以是庙宇和祠堂,还可以是渔船、大海和岛屿,它们是渔民日常生产生活和互动的场所,是遗产诞生的背景,也是凝聚记忆的媒介。因此,在重建记忆社区的过程中,需要对这些承载了历史、记忆和情感的场所进行保护,必要时还应重建部分记忆场所,如庙宇、祠堂等,让渔民在这些场所或空间中追溯、重温和再建遗产记忆与认同。

四、结 语

非物质文化遗产是一项全新的社会文化实践。在这场运动式的遗产实践中,政府占据绝对主导地位,透过政府主体的遗产保护行动,遗产变成一个被赋予了时代的、政治的、权力的、经济的、历史的多种价值的社会再生产的产品,成为国家的一种公共文化和公共资源,具有了国家象征的意义。在本文的研究案例中,南海《更路簿》在经历了一系列遗产技术的改造和遗产国家化以后,逐渐变成一种主张国家海洋历史性权利的社会记忆和认同政治的符号象征,《更路簿》所承载的海洋情怀、历史记忆和集体认同面临消失的危险。

南海《更路簿》是海南渔民在长期的海洋实践过程中产生的一项文化遗产,属于渔民的集体记忆,具有文化整体性的特征。当前,对于《更路簿》的保护与传承必须要置于当地民众和村落社区的整体关系网络中,围绕《更路簿》诞生的文化空间进行一系列的保护,任何依靠个人传承和单一元素保护的做法都难以维系渔民对于遗产的认同感和文化连续性,会使作为非物质文化遗产的《更路簿》失去最根本的生命力,而依靠政府和专家学者作为主体的遗产保护与改造更是有违非物质文化遗产的本质。因此,今后《更路簿》的保护与传承应充分发挥渔民的主体性,为渔民重建一个包含多元表述的记忆社区,赋予渔民集体记忆更加鲜活的生命力,让渔民在真实的文化空间和海洋实践中自觉传承《更路簿》。