容轩读印—清代流派印(九)

2019-03-28文/杨勇

文 /杨 勇

七、晚清其他重要印人—赵之谦、胡钁

篆刻发展到晚清,盛极一时的浙派已经走向程式化,邓派在清中期的发展虽然没有浙派的阵势,但邓石如所倡导的“印从书出”,不仅为吴让之、徐三庚等邓派印人指明了方向,也为晚清及近代印坛提供了新的发展路径,而乾嘉以来金石的出土、研究与整理,更为印人提供了可资借鉴的材料,为赵之谦、吴昌硕、黄士陵、胡钁等人的崛起创造了良好的契机。

(一)印外求印的赵之谦

赵之谦(1829—1884),字益甫,号冷君,后更字撝叔,号悲盦,会稽(今浙江绍兴)人。工诗词,善文章,精于考证,擅长书法篆刻,成就卓越。在晚清艺术史上,赵之谦无疑是最为重要的艺术家之一。在绘画上,他是“海上画派”的先驱人物,其开创的金石画风对近代写意花卉的发展影响巨大;在书法上,其在楷、行、篆、隶诸体上真正全面学碑,最终形成魏碑体书风,成为清代碑学理论最有力的实践者;在篆刻上,他在前人的基础上广为取法,融会贯通,以“印外求印”的创作理念创造性地继承了邓石如倡导的“印从书出”的创作模式,开辟了一个前所未有的新境界。著有《六朝别字记》《悲盦居士文存》《二金蝶堂印存》等。

赵之谦篆刻初从“浙派”入手,后又转师“邓派”。赵之谦约在34岁左右,便“一心开辟道路,打开新局”,以战国货币、秦汉碑刻、诏版、镜铭等入印,并融会贯通,自成面貌。赵之谦是“印外求印”的典范,曾声称“为六百年来模印家立一门户”(“松江树镛考藏印记”边款),其通过辛勤探索,终于突破了前人的藩篱,尤其是在浙、邓两派之后使篆刻有了新的发展。尽管赵之谦一生刻印不到四百方,但其无疑站到了清代篆刻的巅峰,影响了后来的吴昌硕、黄士陵、赵叔儒、易大厂等。

赵之谦篆刻的成就,离不开其友魏稼孙的促动。赵之谦不轻易奏刀,魏稼孙便以激将法促使其刻印。在赵之谦34岁时,魏稼孙提出为其集《二金蝶堂印谱》,赵之谦大批量的篆刻创作就是从这时开始的,至赵之谦36岁时完成印谱。三年中,赵之谦为魏稼孙刻印二十多方,为胡澍刻印近二十方,为沈均初刻三十余方,加上自用印及为其他好友所刻之印,三年刻印共计二百余方,占赵之谦一生所刻印章的一半。此外,魏稼孙编《二金蝶堂印谱》,请吴让之作序,吴让之在序中云:“刻印以老实为正,让头舒足为多事。以汉碑入汉印,完白山人开之,所以独有千古。先生所刻,已入完翁室,何得更赞一辞耶。”赵之谦以为吴对自己的评价并不如想象那么高,仅称自己“已入完翁室”,这对赵之谦来说恐怕是个不小的刺激。赵之谦这一时期大批量的印作,直接原因是为补充《二金蝶堂印谱》,另一原因,应是篆刻前辈吴让之的存在和刺激。

赵之谦在为魏稼孙刻“魏锡曾”“稼孙”对章时,边款曰:“稼孙目予印为在丁、黄之下,此或在丁之下、黄之上。”又在“赵之谦印”边款中云:“龙泓无此安详,完白无此精悍。”又在另一方“赵之谦印”边款中云:“完白山人刻小印,亦不如是之工。”赵之谦在致友人函中说:“弟在三十前后,自觉书画篆刻尚无是处。壬戌以后一心开辟道路,打开新局。”这种俯瞰千古、不服输的气度,应该说与魏稼孙的刺激不无关系,而为赵之谦编印谱又是个关键性的契机。

赵之谦是一位才情横溢的艺术家,其治印并不把篆字局限于古印,还从其他任何有关篆字的古代遗迹中吸取营养。正如胡澍为其印谱所写的序中所言:“窃尝论之,刻印之文,导原篆籀……如汉魏碑版、六朝题记,以及泉货、瓦砖,措画布白,自然入妙,苟能会通,道均一贯。”“苟能会通,道均一贯”八字从文字的渊源流脉处,阐述其可能性,赞赏了赵之谦实践的可贵之处。赵之谦摹古而不泥古,求新而不取宠,其篆刻立异标新,往往出人意表。在历代印人中,赵之谦的篆刻风格多样,给后来之黄士陵、齐白石以至关重要的出新契机。例如,赵之谦首创单刀直冲的猛利刀法,刻了一枚白文印“丁文蔚”,锋颖逼人,开启了齐白石大刀阔斧印风的先河。又如,赵之谦以干净利落的线条镌刻的“灵寿花馆”,成了黄士陵在平板中寓机巧的先河。

(二)熔秦铸汉胡匊邻

除赵之谦、吴昌硕、黄士陵三人外,胡匊邻也是晚清印坛成就比较突出的一位。胡钁(1840—1910),字匊邻,号老鞠、不枯、晚翠亭长、竹外外史,晚年又号南湖寄渔,别署不波生、葆光亭主人,书画作品多落晚翠款。浙江石门(今桐乡)人。善书画篆刻,亦工诗词。书法初学虞世南、柳公权,后致力于汉魏碑版,古拙遒劲,颇见功力。山水峰峦浑厚,笔墨苍茫;兰菊亦娟逸有致。善治印, 工刻竹,治印名声和吴昌硕相媲美,虽苍老不及而秀雅过之,刻竹极精,所刻扇骨技艺亦不下于蔡照。亦擅石刻,曾为鉴湖女侠秋瑾墓刻碑。著有《晚翠亭诗稿》《不波小泊吟草》,又有《晚翠亭藏印》《晚翠亭印存》等。

胡匊邻篆刻受赵之谦影响,更得力于汉玉印、砖文、诏版等,疏密变化自然有致,白文印尤有特色。胡匊邻的篆刻,以质朴、自然、清朗、浑穆的特点感人至深,毫无怪异、新奇、夸张、斑驳之处,有一种寓清远于平淡的大巧若拙的韵味。20世纪50年代初,上海宣和印社曾出版《晚清四大家印谱》,选集吴熙载、赵之谦、吴昌硕、胡钁四家作品。高野候在《晚清四大家印谱》中认为:“匊邻专摹秦汉,浑朴妍雅。功力之深,实无其匹。宋、元以下各派,绝不扰其胸次。”方去疾先生曾在《明清篆刻流派简述》一文中,对胡氏的篆刻作了确切、深刻的评价:“胡钁的篆刻得力于玉印、凿印、诏版,细白文的成就很高。转折如曲铁,错落有致,看似草率从事,若非苦心经营,何能臻此?他处理笔画悬殊的印文,更能体现其功力深厚。”

清代金石学的兴盛推动了篆刻艺术的空前繁荣。一是学习和研究资源的拓展,不断出土的碑版、钟鼎、封泥等金石文物为清代印风的成熟提供了丰富的资源;二是由于金石学带来了古文字学的复兴,出现了大量的篆书大家,如邓石如、吴让之、吴昌硕、徐三庚、赵之谦等开宗立派的篆刻大师,促使清代中后期篆刻流派呈现出多元化的格局。

近代印坛,实际上是赵之谦印风与吴昌硕所创的“海派”、黄士陵所创的“黟山派”三分天下。师法赵之谦者有王尔度、钱君匋等;师法吴昌硕者有徐新周、赵云壑、陈师曾、赵古泥等;师法黄士陵者有李尹桑、邓尔疋、乔大壮等。与此同时,浙派在“西泠后四家”之后也有新的印人群体涌现,尤其是“西泠印社”的成立,影响更为深远。

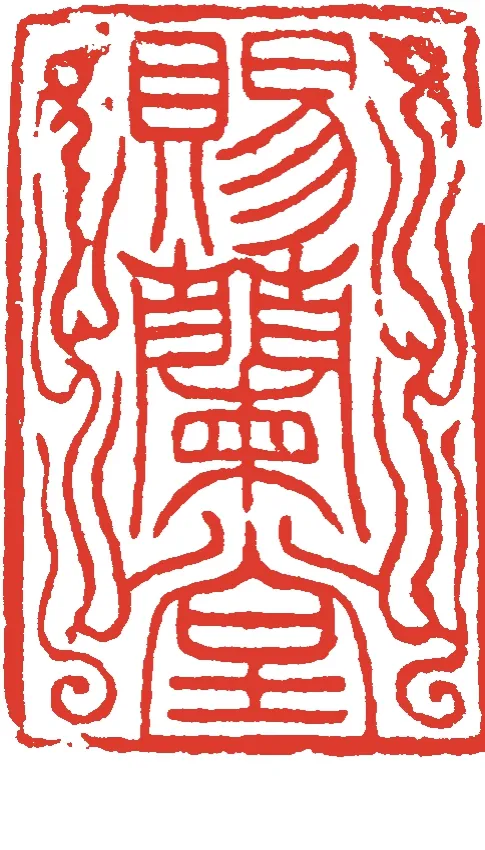

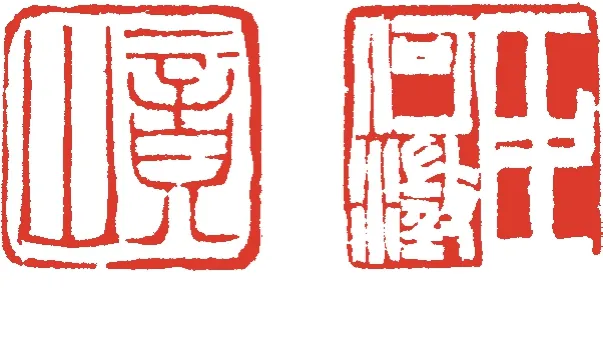

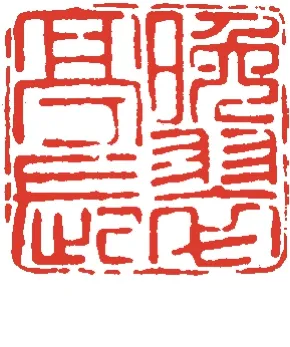

赵之谦朱文“赐兰堂”

“赐兰堂”是赵之谦为晚清潘祖荫所刻。潘祖荫(1830—1890),字在锺,小字凤笙,号伯寅,亦号少棠、郑盦,吴县(今江苏苏州)人。数掌文衡殿试,在南书房近四十年。光绪间官至工部尚书。通经史,精楷法,藏金石甚富。政务之外,潘祖荫以金石考藏有名于时。

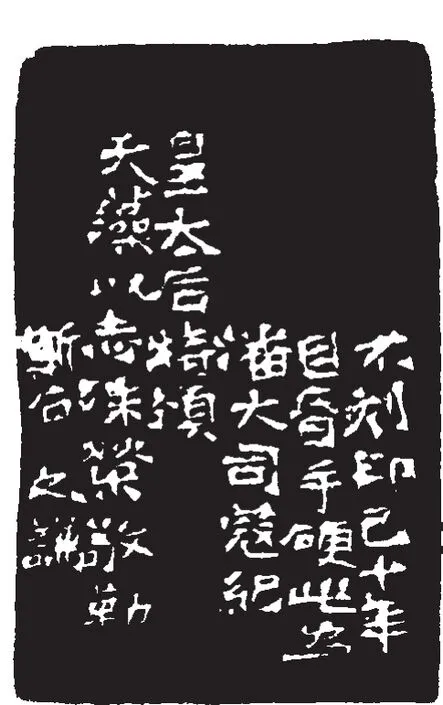

赵之谦到京师谋取官职,得潘资助百金,直到 44岁时谋到《江西通志》总编之职,后任江西鄱阳、奉新、南城知县。此印边款有“不刻印已十年,目昏手硬”之语,是赵之谦有纪年印章之最晚者。光绪八年(1882),潘祖荫得到慈禧太后特赐御笔兰花,特以“赐兰堂”名其斋室,请赵之谦刻此印。赵在边款中特为注明:“皇太后特颁天藻,以志殊荣,敬勒斯石。”可见刻此印时是非常郑重的,此印左右各盘一龙,姿态飞扬。赵之谦妙于运思,此印庄重大气,刀法浑厚畅达,庙堂之气跃然纸上。

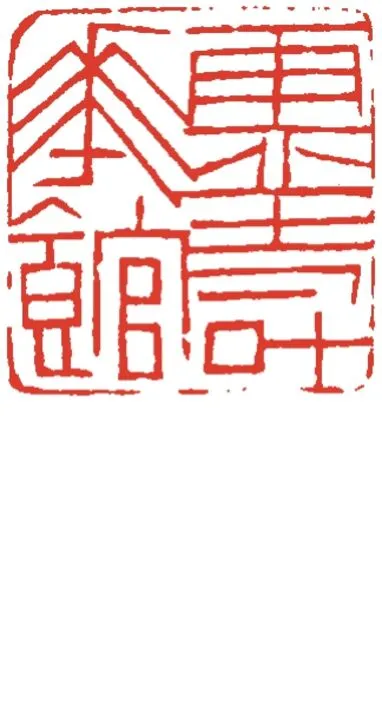

赵之谦朱文“灵寿花馆”

此印赵之谦未署款,后为张鲁庵所得,其师赵叔孺鉴为赵之谦所刻,并刻观款于石侧。“灵寿花馆”是沈树镛的斋号,沈乃赵之谦的挚友,曾得赵刻印30余方,几近赵之谦治印总数之十分之一,可见二人友谊之深厚。此朱文印用字既非小篆,也不似缪篆,而有战国货币文字之意趣。赵之谦的篆刻取法广博,其朱文印优美雅正,开“新浙派”之源,后世王福厂、韩登安一系铁线篆,是从赵之谦印风格发展而成的,赵之谦是一位具有开创意义的大家。

此印“花”字六条斜线出乎意料,其他三字则横平竖直,四个字笔画互相穿插搭接,紧紧相依,但因为空间分割奇妙,所以貌似刻板实则暗含灵动,这种以直挺光洁的线条巧妙分割空间的做法直接影响了黄士陵,黄士陵将这种风格发扬光大,并形成了“黟山派”。

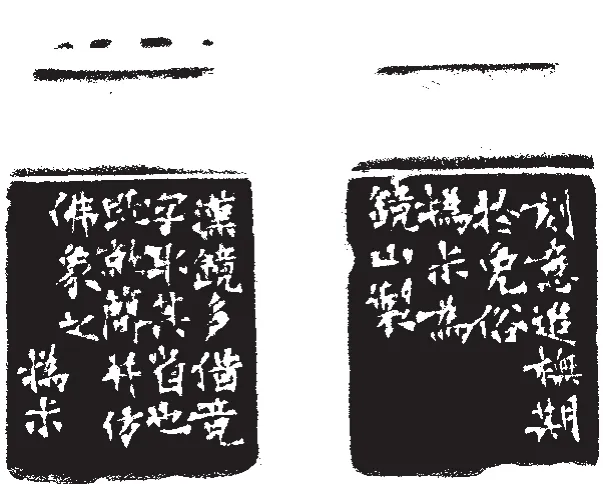

赵之谦白文“巨鹿魏氏”

此印作于同治三年(1864),乃赵之谦在京城赴考时为魏锡曾所刻。魏虽不刻印,却笃好集古,汇辑印谱,有“印奴”之称。魏锡曾对印学有精辟见解,曾作论印诗24首,评论明清以来各家篆刻。赵之谦与他经常讨论印学,为他刻印也刻意求新。

此印四字中虽有“十”字界格,章法上却不等分空间,四字紧紧相连。赵之谦不仅在印面上发挥其聪明才智,在边款上也作了前无古人的重大探索。魏碑边款,朱文边款,以至山水、人物、走兽都用以入款。由于赵之谦在边款上倾注的心力,使原本被印人多有忽视的边款,由不起眼的附庸身份而升腾到具有相对独立性、表现力的地位。此印四周有赵之谦自作的论印诗,其中“古印有笔尤有墨,今人但知刀与石。此意非我无能传,此理舍君谁可言”两句,既是赵之谦对此印的自赏,也是对当时平庸印人的批评,对一百五十多年后的当下印人仍是一种警醒。

赵之谦“臣何澂”“竟山”对章

此印材质为白芙蓉石,印面均为纵22毫米,横22毫米,印石高37毫米。边款分别为“刻意追橅,期于免俗,撝叔爲镜山制”“汉镜多借‘竟’字,取其省也,既就简并仿佛象之,撝叔”。此对章朱白二印,气象典正,见刀见笔,乃赵之谦为何澂所刻自用印。何澂(1834—1888),字竟山、镜山,号瑀伯、心伯、传洙。山阴(浙江绍兴)人。斋堂为思古斋。约活动于清咸丰、光绪年间。深于金石之学,能诗,工篆刻,善花卉。与同郡赵之谦、秀水蒲华为书画友。

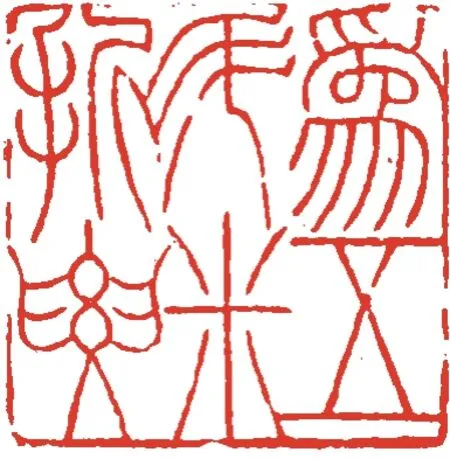

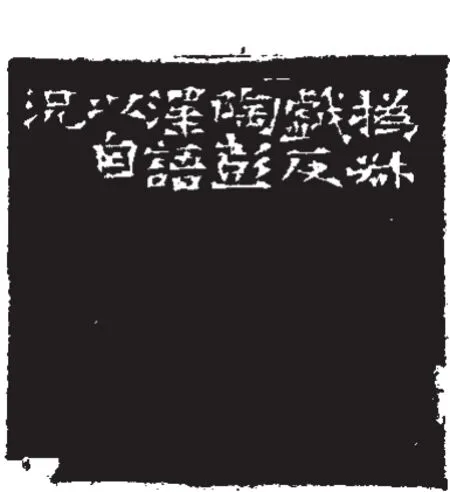

赵之谦朱文“为五斗米折腰”

此印印材为普通青田石,印面纵48毫米,横48毫米,印石高53毫米。印顶边款为:“撝叔戏反陶彭泽语以自况。”关于印顶边款的真伪,钱君匋在《赵之谦刻印辨伪》、马国权在《赵之谦及其艺术》中均认为印顶边款是后人仿赵氏边款风格补刻上去的,小林斗庵在《中国篆刻丛刊·赵之谦》中则以为边款存疑。印侧长款为唐醉石补刻,内容为:“悲翁尝与长洲江弢叔湜、会稽丁蓝叔文蔚游东瓯,文采风流,金石照耀,时称三叔。然悲翁治印,于邑极少流传,盖其兀傲之性,不屑为人,非真知笃好,或斩不与也。节厂三兄寝馈金石,为邑中后起,于海上得悲翁刻印数十方,足补其乡文献之,岂独资后学师事而已。己丑正月,醉石记。人字下脱作字,之字下脱阙。” 此印取法吴让之,结体疏朗奇逸横生,一些线条似断还连,手法极为细腻,有跌宕起伏的节奏感。

胡匊邻朱文“晚翠亭长”

此印当是仿汉朱文之作,线条尽可能横平竖直,转折处有时故作残断,更显遒劲。笔画的粗细变化大致为四周略粗,而近中心略细,恰如铜印磨损后的效果。边款为“新构晚翠亭,匊邻因制是印”,可见作者刻此印时欣然自喜的心情。胡匊邻所处的时代,篆刻家大多受到浙派或皖派印风的牢笼,要从中突围并形成自己的风格确非易事,胡匊邻上追秦汉,极力摆脱时风,所做朱文印古朴凝练,刀过之处,斑剥任其自然,极少修饰。在章法上,此印寓疏落于茂密之中,极耐品味。

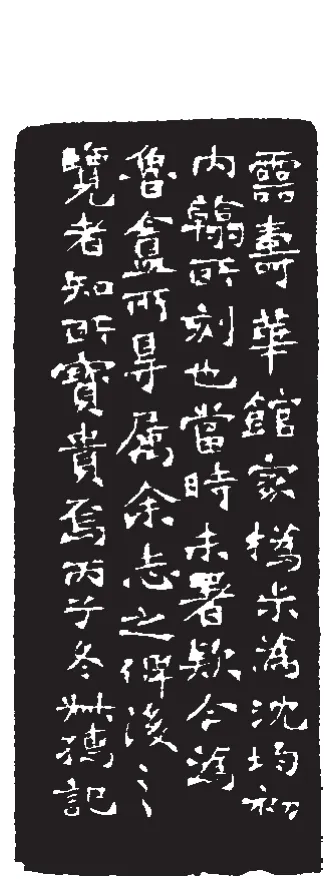

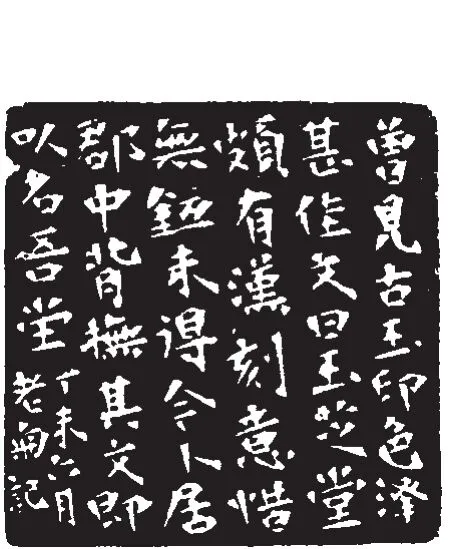

胡匊邻白文“玉芝堂”

此印为胡匊邻细白文印代表作,边款云:“曾见古玉印色泽甚佳,文曰‘玉芝堂’,颇有汉刻意,惜无纽,未得。今卜居郡中,背模其文,即以名吾室。”虽说是“背模”汉玉印,却在汉玉印的整饬工稳中加入了随意恣肆的趣味,在总体工稳的基调中有了细节的变化。胡匊邻刻此印时已68岁,风格已非常成熟。此印印面硕大而印文疏简,全印不施汉玉印中常用的弧笔,而是借鉴了秦诏版峭拔硬朗的笔势,全印冲刀酣畅稳健,线条清刚峻爽,直角转折处刀角多冲出线外,增添了凿刻的意趣。此印得益于汉玉印、凿印、诏版等,章法在疏落中有紧凑,得自然之趣。

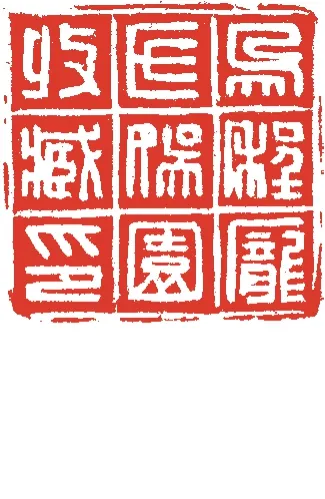

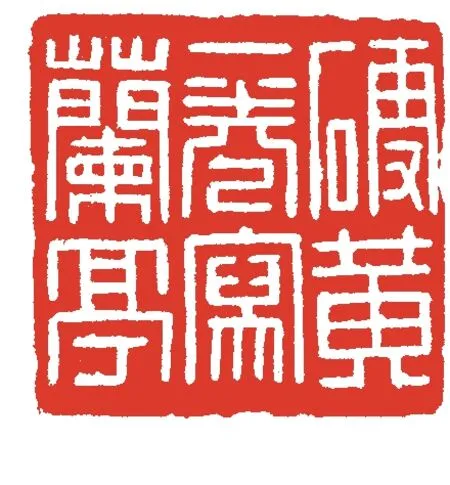

胡匊邻白文“乌程庞氏娱园收藏印”

此印材质为青田石,印面纵27毫米,横27毫米,印石高50毫米。边款为:“莱翁收藏既富且精,匊邻乐为制印。”庞元济(1864—1949),字莱臣,号虚斋,浙江吴兴南浔人。其父庞云鏳为南浔巨富。庞元济既有财力,又精于鉴赏,收藏有铜器、瓷器、书画、玉器等文物,尤以书画最精,与于右任、张大千、吴昌硕等人均有交往。

此印笔画清健瘦硬,结体也随文字的繁简而加以自然安排。虽以界格分字,并不显板滞。胡匊邻致力于将两汉铸印、玉印和秦诏版经过提纯精练,使印作表现出纯正雅洁、清朗明净的风格,而白文印也代表了胡篆匊邻刻艺术的最高成就。

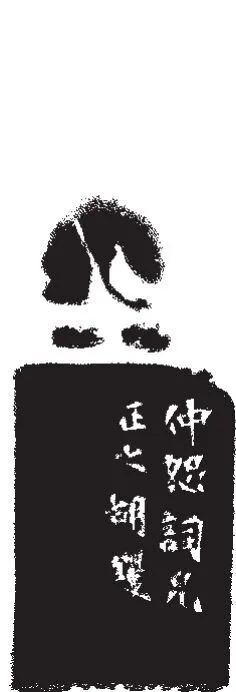

胡匊邻白文“无任主臣”

此印材质为黄芙蓉石,印面纵19毫米,横19毫米,印石高48毫米。边款为:“仲恕词兄正之,胡钁。”陈汉第(1874—1949),字仲恕,号伏庐,室名千印斋(因藏印近千而名),浙江杭州人。清季翰林,清史馆编纂,晚年寓居上海。擅写花卉及枯木竹石,尤善画竹。藏印颇富,有《伏庐印存》。胡匊邻治印,刀法挺秀,运刀稳健,故线条虽细但劲挺有力。其印很少粗壮的满白文,常见的是遒劲清逸的细白文。此印布局自然工整,用刀劲健,为胡匊邻白文印典型风格。

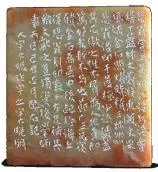

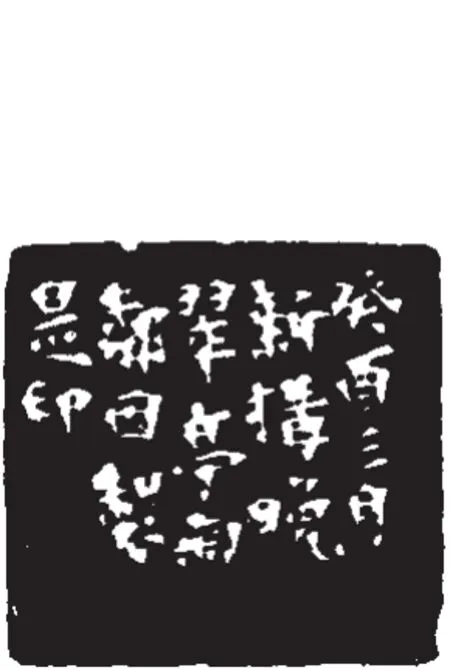

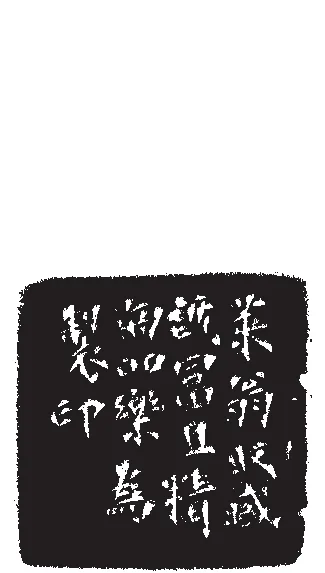

胡匊邻白文“硬黄一卷写兰亭”

陆游《山居戏题》中有“嫩白半瓯尝日铸,硬黄一卷学兰亭”诗句,此印改陆游诗句一字,并称是仿汉铸印,现藏上海博物馆。

此印刀法敦厚,锋芒不显,故笔画圆融而瘦劲,如浑金璞玉,将汉铸印、凿印、玉印等风格熔于一炉。章法以疏朗自然为主,古穆宁静。此印四周刻《兰亭序》全文324 字,胡匊邻款文精致秀雅,在同时代印人中别树一帜,所以求刻者特地请他用切刀法摹刻翁方纲缩本《兰亭序》。印顶有胡匊邻摹刻吴徵所绘《兰亭修稧图》,胡匊邻是刻竹、刻砚高手,故能将此图刻得如此精到,使作品具有多元的欣赏要素,也展现了其兼擅多能的艺术涵养。