改革开放以来中国城-城迁移家庭生活水平变迁研究

——基于一个老年家庭的账本数据(1986—2017)

2019-03-28刘燕

刘 燕

(华东理工大学 社会与公共管理学院,上海 200237)

一、 研究背景

从20世纪80年代中期到当前三十多年发展的进程中,中国经济发展总量迅速提升。以每十年为一个周期来看,1984年国内生产总值(GDP)为7,226.75亿元,比上一年增长15.55%;1994年国内生产总值(GDP)为48,459.93亿元,比上一年增长13.12%,是10年前的6.7倍;2004年国内生产总值(GDP)为160,714.88亿元,比上一年增长10.52%,是10年前的3.3倍;2014年国民生产总值(GDP)636,138.75亿元,比上一年增长7.45%,是10年前的3.96倍,是1984年的88倍。1984年,中国GDP总量世界排名第8位,2010年中国GDP总量超过日本,成为世界第二大经济体。由此一系列数据我们看到中国经济的迅速崛起。

在国家经济总量迅速翻番的同时,作为普通民众,更关心的实质问题是他们的生活水平是否随之(经济)发生变化,发生了哪些变化。在随机采访中我们听到这样的声音,“当然发生了变化,收入提高了,物质丰富了,住房条件改善了,营养水平提高了,存款增加了”等等。但与此同时,也常常听到某些抱怨,生活压力更大、物价涨幅过快,幸福感下降、收入差距太大、看病不方便等等。这些仅仅只是普通民众的主观感受,随着经济水平的巨大发展,人们生活的真实状况如何呢?伊斯特林悖论(Easterlin Paradox)在中国是否存在呢?需要我们做出客观的分析和评价。

近30年来,与经济发展相提并论的是社会形态的巨大变化。其中,人口的自由流动是促进经济发展的主要动力因素之一。人口的流动主要涉及城市与城市之间、乡村与城市之间的人口大流动。根据历次人口普查的统计数据,中国流动人口的规模在近30年持续增长,1982年流动人口数量为40657万人,到2012年流动人口总量达到2.36亿人,占全国总人口的17%。尤其是特大型城市,如北上广等城市的常住居民中有40%为流动人口。尽管流动人口主要是从农村向城市流动,但是从中小城市向大城市流动的就业人口及其家庭数量也是相当可观。流动人口的家庭化迁移成为未来人口流动的主要趋势[1],城市流动人口家庭在迁移过程中面临新的问题。比如,流动人口家庭老年人的养老金转移问题,医疗保险费用的跨省报销问题和流动人口家庭的社会融入问题等,都值得讨论和研究。本文关注的焦点就是在中国经济发展大潮中的城市迁移家庭的生活质量与宏观经济发展的关系。因此,本文的研究目的在于:(1)一个迁移家庭生活水平的变迁能够赶上中国经济发展的速度吗?哪些因素影响它们之间的关系?(2)在城市迁移人口家庭中,老年人家庭生活水平变化受到哪些因素的影响?国家有没有相关的政策帮助这些家庭的老年人提高生活水平和生活质量?(3)中国城市迁移家庭可能面临哪些风险,各级政府如何从公共政策的角度帮助这类家庭化解这些风险?

二、 文献回顾

(一) 城市家庭生活水平与经济发展关系研究

国家的经济发展水平是影响居民家庭可支配收入的主要因素,而可支配收入又决定着居民家庭消费水平的高低,同时又反过来影响国家经济增长速度和发展水平。居民家庭生活水平越高,越能够刺激国家经济的增长。它们之间的关系可以表述为一个循环的过程:“国家经济发展水平—家庭可支配收入—家庭消费水平—国家经济发展水平”,并且期望这是一种良性的循环过程。

从国际研究文献来看,关于经济发展和收入不平等的关系研究表明,不同的时代两者关系是不同的。二十世纪七十年代,迅速扩大的不平等是与收入的增长幅度减少相关的。而到了八十年代,其它条件不变,情况却正好相反。收入的较快增长与收入不平等的迅速增加有关系,但是在七十年代的时候,收入加速增长却没有引起收入不平等现象[2]。

一项对OECD国家的研究[注]参见Causa O:Economic Growth from the Household Perspective: GDP and Income Distribution Developments Across OECD Countries,载OECD Economics Department Working Papers, No. 1111, OECD Publishing, 2014.发现,从可比价格角度(constant prices)来看,GDP和家庭人均可支配收入的比较趋势,从1995年到2011年期间,韩国人均GDP大大高于家庭可支配收入(household adjusted disposable incomes),德国人均GDP略高于家庭可支配收入,而在美国两者基本持平。2008年以后,美国家庭可支配收入还略高于GDP的增长;如果从当前价格(current prices)来看,德国和韩国的GDP数据与家庭可支配收入水平开始接近甚至持平。美国仍然保持同样的趋势,2008年以后,家庭可支配收入高于人均GDP的发展。

当审视收入增长、经济不平等和家庭结构变化和贫困的关系时发现,收入增长能够解释大部分绝对贫困的趋势,而经济的不平等在解释相对贫困趋势时,通常扮演一个重要的角色。同时,家庭结构的变化在20世纪90年代不再能够解释贫困的趋势[3]。

在中国的收入分配制度中,初次分配主要倾向于企业,中国的低工资政策使得居民工资所得占GDP比重较小;第二次分配倾向于政府,也就是政府所得增长过快,但是政府用于公共服务的比重较低,居民可支配收入增长过低,同时地区收入差距过大。第三次分配还没有形成良性的分配格局。社会总收入的分配方式对退休人员的生活水平影响很大。退休金的提高可以直接增加退休家庭的可支配收入,从而影响退休家庭的消费水平。

改革开放以来,中国各省之间人均收入差距持续拉大,并且这种差距不是各省之间独立存在,而是存在区域集聚现象,例如沿海省份和内陆省份之间的巨大差距[4]。中国收入差距加大的原因来自于低通胀、交通、远程通讯设施以及贸易开放程度,同时低廉的人力资本价格也成为刺激经济发展的积极因素[5]。

(二) 家庭迁移行为及其影响研究

家庭移民的趋势正逐步增加,并且家庭移民中的老年人比例也在增加[6],奥巴马政府的移民政策改革方案倡导“家庭团聚优先”原则,将更加促进家庭移民的趋势。

那么为什么要移民呢?根据1972年到2001年斐济移民美国的数据分析发现:使人们从低收入国家向高收入国家移民的决定性因素,从长期角度来看,收入水平的差异、警察力量的强弱、医生数量的差别、迁移成本和移出地的政治稳定性都是显著的决定因素[7];从短期角度来看,滞后移民、政治稳定性、警察力量和医疗条件的差异都是决定向“高处”移民的因素。欠发达地区的老人移民(或迁移)到发达地区,一般都将成为这个社会的最底层少数人群[8]。

国内学者通过比较不同时期城镇移民恩格尔曲线的差异[9],发现部分城镇移民目的是为了有更加稳定生活的迹象。但是与同时期城镇居民比较,移民的生活费用开支偏高,教育、娱乐、医疗卫生费用负担过重,影响了移民家庭生活的稳定性。同时,城镇移民的福利水平不升反降。造成这种现象的主要原因在于住房、教育和医疗等方面的支出压力日益增大。

在经济增长和幸福感之间的矛盾关系被称为“伊斯特林悖论(Easterlin Paradox)”。在美国,从1973年到2004年期间,收入大幅增加,而幸福感却停滞不前或者反而下降。研究发现更可能是家庭因素的影响,如婚姻状况满意度降低了,从而幸福感降低了,这与收入的关系并不大[10]。

(三) 政府的公共政策对家庭迁移的影响研究

欧洲的家庭移民政策越来越严格,尤其对那些低技能的家庭而言;同时分层化趋势越来越明显,那些“优秀的成员”可以享受家庭移民政策。经济条件比较好的家庭通过积极的公民参与行为来获得家庭移民的权利。政府评估成员资格需要一个很复杂、很矛盾又可能很灵活的机制[11]。在考察社会保障制度对主观幸福感的影响相关研究中发现,对社会保障制度感知的公平感将对生活满意度产生积极的影响[12]。

在关于迁移行为、户籍制度与幸福感的关系研究发现,获得户籍的迁移行为并不会降低迁移者的幸福感,未获取户籍的迁移则会降低迁移者的幸福感[13]。因为户籍歧视阻碍了文化融入和分享公共物品,从而使幸福感“流失”。通过对中国香港地区生活满意度和社会政策关系的研究发现,在中国富裕地区,绝对的高收入没有给他们带来更高的生活满意度[14]。当然研究也发现,年龄和主观幸福感之间是一种积极的关系,同时在香港的老年人有更高的生活满意度,也许老龄化的过程使他们可以理解所有的约束条件。从绝大多数情况来看,社会政策本身对生活质量的影响是积极的,尽管有时这种影响可能是微弱的。

综上所述,现有研究文献关注宏观经济和微观经济的关系,主要集中在分析哪些因素(工业化发展、家庭结构、人口统计因素、公共政策等)导致了家庭微观收入的不平等现状,从而如何导致了贫困现象。而微观经济对宏观经济到底有多大的依存性和滞后性,却少有研究,尤其在中国没有实证研究文献。同时国内外文献研究迁移家庭主要集中于对儿童的教育和健康等因素展开,罕有针对迁移家庭老人的生活状态研究。这是本文两个独特的研究视角。同时需要强调的是,本文的研究对象是从经济相对不发达城市向经济发达城市流动并定居下来的家庭,因此定义为“城-城迁移家庭”。

三、 研究设计

(一) 数据来源及分布

本研究类型属于解释性纵向单案例研究,研究过程具有很强的可重复性,并且通过多元渠道获得客观数据,可以较好控制研究信度。研究案例是一个原本居住在中国中部省份(湖南省)的家庭,家庭成员包括男主人、女主人、小女儿、孙女。男主人于1990年在工作岗位上突然过世,女主人于1993年在公务员岗位上退休后迁移到东部发达地区(上海市)生活,源于小女儿1991年大学毕业留在上海市工作。同时,1990年至1999年期间,女主人带着孙女一块迁移并共同生活,2000年以后女主人在上海市独自生活。因此,案例涉及家庭的女主人年龄跨度从49岁到80岁,因此案例定义为“老年家庭”。

根据国家卫生和计划生育委员会发布的《中国流动人口发展报告2016》,东部地区依然是流动人口最集中的地方,占总流动人口比例的74.7%(2015),且以跨省流动为主(87.7%为跨省流动)。其中,54.9%的流动人口向中心城市流动,并在居留区域居住的稳定性持续增强。流动老人规模不断增长,占流动人口总量的7.2%,年龄中位数为64岁,俗称“老漂族”。从以上调查数据表明,本研究案例家庭具有典型的代表性价值。

通过信任-保密协议,采集了该家庭的原始账本数据(1986年—2017年)。该账本详细记载了该家庭每个月的收入来源及数量,每天的所有消费支出和每个月的支出小结,老人自豪地认为这是“清清楚楚的一本账”。同时,采集了中国自1986年以来发布的国家和地方省市(湖南省和上海市)经济发展统计数据,各时期国家或地方政府公布的公共政策信息也是数据来源之一。

基于研究目的,本文涉及到18个变量,除了“年份”变量以外,其余17个变量主要分为以下四大类,见表1:

表1 研究变量分布情况

需要说明的是,所有的收支分析没有考虑货币的时间价值,也没有考虑通货膨胀等影响因素。

(二) 研究假设

基于已有研究综述及对案例家庭的访谈和观察,本文的研究假设为:

总假设:改革开放30年来,城市迁移家庭实质上没有分享到国家经济增长所带来的社会福利。

当然,具体分析不同的情况,并不是所有的因素都是对城-城迁移家庭带来消极的影响。首先,由于中国地区经济发展水平的巨大差异,导致迁移家庭收入和消费水平不能适应迁入地的经济社会发展水平,从而降低迁移家庭的生活质量,其次,家庭结构的变化,尤其是家庭规模的缩小对迁移家庭的收入支出水平产生了不确定性影响,因为可能增加人均生活成本,所以这种影响可能是负面的;最后,随着国家养老保障制度的不断完善,设置了退休人员工资定期增长制度和退休待遇和社会发展水平相适应的原则,同时加快了户籍管理制度的改革进程,因此从政策层面上来看,有利于提高城-城迁移家庭的生活质量水平。基于以上的分析,进一步提出以下三个子假设:

子假设1(地区发展不平衡的影响):由于地区经济发展水平的差异,导致城-城迁移家庭相对收支水平下降。

子假设2(家庭结构变化的影响):家庭结构的变化对城-城迁移家庭的生活水平产生了消极影响。

子假设3(社会政策层面的影响):制度的变迁和发展对城-城迁移家庭的生活产生了积极影响。

由于本文研究迁移家庭的生活质量变化情况,所以重点观察和分析1993年以后该案例家庭迁移到经济发达地区(上海市)的收支定位与变迁状况。

四、 研究发现

(一) 案例家庭的定位

这个案例家庭迁出地位于中国内陆地区的湖南省某市,这是一个地级市的公务员家庭。通过该家庭的人均年收入(1986年—2017年)、退休金收入(1994年—2017年)与国家和湖南省城镇居民人均可支配收入(1986—2017年)进行比较(见图1),以此基本判定这个家庭的社会定位。

图1 迁移家庭年收入水平的定位

图1表明,这个迁移家庭收入除了退休金以外,还有一定比例的其它收入来源,经访谈得知,总收入包括退休金、子女给予的生活补贴和存款利息收入等。按照案例家庭的收入情况,这是一个在迁出地(湖南省)属于中等以上收入水平的退休家庭,同时还高于全国城镇居民的平均收入水平。仅仅从养老金的水平来看,以2010年为例,案例家庭全年的养老金总额为26270元。迁入地(上海市)当年的退休费总额为763.44亿元,60岁以上人口数量为331.02万人,因此,人均退休金为23063.26元。从这个意义上来,此案例中迁移老人家庭退休金与上海市退休人员平均养老金水平相当,具有进一步比较研究的意义。总之,从全国平均水平来看,这个迁移家庭属于一个中等偏上经济条件的家庭。

(二) 迁移家庭是否分享到国家经济发展成果

这里将案例家庭人均年收入的绝对值和年收入增长率(1986—2017年)与国家人均国内生产总值绝对数和增长率相比较(1986—2017年),见图2。

图2 迁移家庭年人均收入与国家经济发展的关系

如图2所示,从收入的绝对值来看,大部分情况下案例家庭年收入高于国家平均经济发展水平。同时,进一步分析案例家庭人均年收入和人均国内生产总值的相关性数据。通过相关性检验发现,Pearson相关系数r=0.932,p=0.000,在α=0.01条件下达到显著性相关。所以,从总体意义上来说,随着国家经济发展水平的提高,迁移家庭收入也是处于较快增长的趋势,也就是说,迁移家庭同样分享了国家经济发展的成果。

从收入的增长率来说,家庭收入的年收入增长率大部分情况高于国家经济发展的增长率。不过由于这是一个个案,所以收入增长数据波动幅度较大,有部分年份家庭年收入是负增长率。我们同时看到某些年份案例家庭的年收入水平低于国家平均收入水平,表明迁移家庭的收入来源并不稳定,退休金以外的收入来源可能是一种不确定的状态,这可能给此类迁移家庭带来经济性风险。

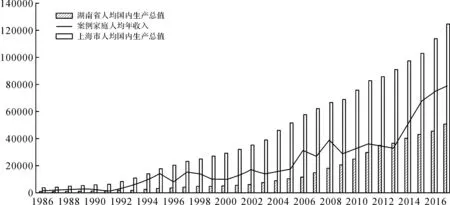

(三) 地区发展差异对迁移家庭分享经济成果的影响

将这个案例家庭分别放在湖南省和上海市的经济环境中进行比较,如图3所示。分析表明,案例家庭在迁出地(湖南省)的收入与该省经济发展水平相协调,甚至大部分情况还高于其经济发展水平。对案例家庭的退休金水平与湖南省年财政收入进行相关性分析发现,Pearson相关系数r=0.894,p=0.000,在α=0.01条件下达到显著性相关。说明退休公务员退休金的增长还是与当地的财政收入水平密切相关。

图3 迁移家庭人均年收入与迁出地、迁入地经济状况比较

同时,通过案例家庭人均年收入与上海市人均GDP比较发现,迁移家庭的收入大大低于迁入地上海的经济发展平均水平,案例家庭在迁入地属于低收入生活水平状态。中国区域之间的巨大经济发展差异是影响迁移家庭相对收入水平的最直接因素,迁移家庭从一个中等偏上生活水平状况通过迁移行为实质上跌入到迁入地的谷底水平,并且从趋势看来,这种差距越来越大。但是,这仍然没有影响案例家庭的迁移决策,因为迁移决策不仅仅是经济因素所决定的,更多将考虑社会因素、心理因素、文化因素和家庭因素等,甚至是一种无奈的迁移决策。

(四) 迁移家庭生活水平的消费视角

这里从消费视角观察迁移家庭与迁出地和迁入地平均消费水平及增长率的差异,如图4所示。比较发现,案例家庭消费水平始终高于湖南省家庭人均消费额,1993年到1999年案例家庭人均消费水平甚至高于上海市人均消费水平,这主要是因为老人帮助子女抚养第三代,孩子的抚养费用拉高了家庭的人均消费水平。2001年以后老人开始独居,消费水平仍然远远高于湖南省的平均水平。但是,与上海市的平均消费额来说,却处于中下水平。这与其相对收入较低直接相关。也就是说,拿着低收入在一个高消费的地区生活,迁移家庭生活质量显著降低。从曲线的趋势看,案例家庭消费水平的差距有继续放大的趋势。同时看到,自2000年以来,案例家庭的消费水平保持相对稳定,但是通货膨胀却使社会整体消费水平提高,从这个意义上来说,案例家庭的相对消费水平进一步下降了。

图4 迁移家庭年消费水平的定位

再从恩格尔系数角度来分析迁移家庭的生活水平变迁,如图5所示。从恩格尔系数的总体趋势来看,湖南省和上海市的恩格尔系数差距不大并且都是呈现逐步减小趋势,说明中国民众总体生活水平上升。就这个迁移家庭而言,恩格尔系数大部分在0.25~0.4之间波动,并且低于两地的平均水平,从这个意义上来看,案例家庭可认为又处于相对富裕的生活水平。恩格尔系数反映此家庭在食品消费上的费用比例不高,当然这也与老年人相对简单的饮食习惯有一定关系。根据这个特点,可以预测,案例家庭恩格尔系数将不会大幅波动,随着退休金的增长,这个系数还可能下降。但是,也并不意味着这个家庭生活水平实质性提高,因为可能用于其它费用将进一步增加,比如随着年龄增加所必需的医疗费、长期照料费等的大幅增加,这可能都是即将面临的养老风险。

(五) 政策、文化因素对迁移家庭的收支平衡影响

暂且放下不同区域的影响,仅仅比较案例家庭本身人均年收入与消费及其增长率的关系,分析家庭总体收支平衡关系,如图6所示。我们看到,尽管这个迁移家庭处于一个“低工资、高消费”的状况,但是其家庭财务状况目前处于收支平衡或者供大于求的良性状态。

图6 迁移家庭的收支平衡状况

在1999年之前,案例家庭年人均收入和支出基本平衡,意味着没有多少储蓄,这与家庭结构有着密切关系。当然,考虑到较大的第三代生活开支,子女给予老人比较多的经济补偿。在一定意义上认为,家庭结构或家庭规模对老人的生活质量(这里仅仅指经济方面)产生一定的负面影响,如消费水平提高,恩格尔系数增加、储蓄额减少等。但是,从访谈的主观感受来看,老人与第三代的相处非常愉快,孙女并没有成为老人的生活负担,并且还是老人的主要精神支持来源。

1999年之后,迁移家庭年收入开始逐渐超越年支出,并且差距逐年扩大意味着家庭储蓄稳步上升。家庭收入的增加来源于几个方面:退休公务员工资的增长制度[注]1998年、2000年、2002年、2006年、2007年、2008年、2014年、2015等年份公务员退休工资都有比较明显的增长。、户籍转移补助制度[注]2010年老人户口从湖南省转移到上海市,享受每个月一定数量的支内补贴。、家庭子女的经济支持、储蓄金的利息收益等等,总之增加了迁移家庭收入的来源。支出费用比较缓慢平稳增长,与老人平静健康的生活状态有密切关系。当然,如果考虑通货膨胀因素的影响,收入的增长并没有这么乐观,但是收大于支的现象仍然存在。

同时,尽管迁移家庭的老人已经加入了上海户籍,享受到一定的迁入地老年人福利补助,但是由于养老保障系统不能实现全国统筹,老人仍然只能拿着迁出地的低工资,医疗费用也只能在退休地报销。这必定隐含着巨大的财务风险。因此对于迁移家庭的老人来说,户籍迁移的意义并没有充分体现。

进一步比较迁移家庭的人均年收入与支出的增长率情况,如图7所示。从图形来看,家庭收入和消费的增长率有中等程度的相关,Pearson相关系数r=0.625,p=0.000,在α=0.01条件下达到显著性相关。

图7 迁移家庭年人均收支增长率比较

深度访谈发现,家庭结构、人口规模的变化,对案例家庭的经济生活有较大的影响。1990年,家庭男主人的突然故去,对家庭收入的影响是巨大的,当年的收入是负增长,消费则呈现较大的正增长。当然,随后子女的经济补贴弥补了家庭经济收入的不足。子女不间断的经济和物质补贴,也相应减少了老人自己的消费开支。因此,不能忽视中国传统文化所蕴含的代际互助作用。而家庭结构的变化到2001年又转变为一种正面作用,降低了家庭的生活费用,一定意义上提高了其储蓄水平,同时增强了其抵御养老风险的能力。因此,家庭结构变化可能改变了迁移家庭的经济结构,当然这种改变可能是正面的也可能是负面的。但是考察家庭结构具体对家庭生活质量的影响时,也许应该从社会层面、精神层面、文化层面多个角度去考量。

从以上这些数据和分析可以看到,户籍转移制度、退休金增长制度、家庭子女的孝顺行为等一定程度上减缓了地区经济差异对迁移家庭带来的负面冲击。

五、 结论与讨论

以往研究更加关注随着父辈迁移而带来的子女流动问题,本研究重点在于子辈的迁移所带来的“老漂族”问题。随着“二孩”政策的积极落实,这个群体的数量将进一步扩大,将成为一种普遍的社会现象。

综上所述,对于城-城老年迁移家庭而言,研究得出以下结论:(1)由中低经济发达地区向高发达地区迁移的家庭,一定程度上分享了国家经济发展的成果;(2)由于地区经济发展水平的巨大差异,严重影响了迁移家庭的相对收入水平,从而抑制了迁移家庭的消费能力,实质上降低了迁移家庭生活质量和福利水平;(3)定期退休金增长制度、户籍转移补贴制度、代际间的孝顺行为等在一定程度上减缓了地区经济差异对迁移家庭带来的负面冲击;(4)家庭结构的变化对于迁移家庭生活水平的影响是不确定的,这取决于经济、社会、文化等多个因素的均衡考虑。

对伊斯特林悖论做个回应,“伊斯特林悖论”是一个关于“幸福-收入”之谜,即更多的财富并不一定带来更大的幸福感。从案例家庭的个案调查来分析,有数据记载的这30多年里,家庭财富价值的绝对积累是显著增长的。但是由于家庭的迁移行为,使得财富增长的相对价值大打折扣,与迁入地原住家庭的平均收入比较,财富的增长并不显著。但是据深度访谈发现,尽管迁移行为对家庭的相对收入产生了消极影响,但是迁移家庭的老人幸福感依然得到较大提升。老人年轻时原本是由迁入地(上海)迁出,所以退休后回到熟悉的乡音环境,并且与子女团聚,这也是一种心理的安慰。当然,老人也会常常叹息迁出地老朋友老同事的社交网络丢失,这也是一种遗憾、无奈与矛盾。从这个家庭的微观意义上来看,财富的增长与幸福感之间并不一定存在显著的相关性,“伊斯特林悖论”确实存在。

那么从整个国民角度来分析,改革开放40年来,国民的平均收入水平大幅增长,国家和家庭财富积累显著增加,经济、社会、文化资源相对丰富,相对于改革开放之前的民众幸福感大幅提升。尽管存在局部领域的消极反映,房价贵、读书难、看病难、地区发展不平衡等问题,对民众的幸福感有一定的负向作用,但是从总体趋势来看,一个国家财富的增长大大提升了国民的主观幸福感受。从这个宏观的角度来看,“伊斯特林悖论”却不存在。

对于迁移家庭老人的公共政策建议,最大的困难就是地区经济发展的不平衡问题。长期来看,需要提升中西部省份的经济发展水平,推动各区域均衡发展模式,这也是保持中国经济可持续发展的重要途径之一。短期来看,国家层面加大地区间的转移支付力度,降低地区间的退休金差异,打破户籍制度的壁垒,实现跨区域支付,或者降低流动成本。同时,国家加大第二次收入分配制度的力度,提高退休金的替代率;出台鼓励第三次分配方案,鼓励富人发展慈善事业,出台相应的税收激励制度等;进一步出台以家庭为单位的社会保障制度,构建家庭友好型的社会政策环境,让子辈的流动与转移可以惠及父辈,增强家庭的责任与相应的权利,包括住房、医疗以及收入的转移等。

尽管案例家庭只是一个普通的个案,但是也从一个侧面反映中国大量的移民家庭问题。同时,我们也注意到,这个家庭的一些特殊性,比如这个案例家庭老年人的身体比较健康,所以每年的医疗费用较低(每年仅花费1000多元医疗费用)。如果大量增加医疗费用,又是异地就诊,这可能产生什么影响呢?再比如,住房是所有生活成本中最大的开销,该案例家庭由于在上海(1993年)由子女补贴从而较早购房,所以没有遭遇到房价巨幅上涨所带来的极大困扰。对于目前新生代迁移家庭来说,如果要在高消费区域购房,遇到的风险和困难可想而知。如果考虑到这些风险性因素的话,研究结论可能需要重新修正。同时,本研究仅仅关注了“老漂族”的经济问题,事实上,这个群体的精神需求、社会支持网络等问题同样值得高度重视和进一步深入研究。