种业企业育种创新动力机制研究

2019-03-26,

,

(山东科技大学 经济管理学院,山东 青岛 266590)

一、引言

种业发展关系国计民生,是国家战略性、基础性核心产业。随着我国种业市场化改革的不断深化,育种创新成为影响种业健康发展的核心问题。我国育种创新存在科研与生产脱节,育种方法、技术和模式落后,创新能力不强、创新动力不足等一系列问题。针对这一系列问题,邹彩芬(2007)[1]和张世煌(2008)[2]认为必须要完善植物品种权保护制度和增强生物育种能力。贾敬敦(2009)[3]、陈红(2010)[4]、张超(2018)[5]建议高度重视新兴育种技术研究,完善现有植物品种权保护制度,通过育种技术创新加快植物新品种改造, 借助品种权保护推动成果创新和转化。在种业企业育种创新方面,陈会英、周衍平(2002)认为可以通过对发明创新者提供各种激励和奖励措施促进企业内部的发明创新[6];杜瑞峰(2010)[7]、张璐(2018)[8]认为要提高种业企业的创新能力,必须要完善和规范种业企业制度,建立与期权价值相匹配的激励约束机制。尽管理论上关于育种创新的研究成果颇多,但实践过程中种业企业的创新效率仍旧低于预期。李树培(2009)[9]、王洪(2009)[10]、汤吉军(2012)[11]、芦苇(2016)[12]等人通过研究发现企业不愿意进行创新的最主要原因是缺乏创新动力。由此可见,种业企业创新效率低下的主要原因是创新动力不足。吕薇(2018)提出破解创新动力和能力不足的体制机制性难题已成为实施创新驱动发展战略的一项基础性任务[13]。

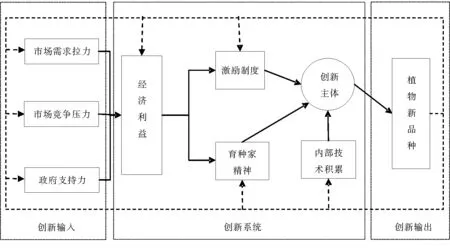

在技术创新相关研究的基础上,本文将种业企业育种创新动力概括为内部动力和外部动力,其中,内部动力要素包括经济利益、育种家精神、技术积累、激励措施;外部动力要素包括市场需求、市场竞争和政府支持力[14-18]。在充分了解创新内外部动力要素的基础上,构建了种业企业育种创新动力机制系统模型图,分析各动力要素对种业企业育种创新的作用,探索推动育种创新的有效途径并提出相关建议。

二、种业企业育种创新现状

随着中国市场经济的发展和经济结构的调整,种业企业的创新环境不断改善,创新主体地位得到加强,具体表现在以下两方面。

(一)植物新品种保护制度完善

我国自1997年建立品种权保护制度以来,植物新品种的申请授权量增速非常快,植物新品种保护意识逐渐提高。植物品种权作为一种特殊的知识产权,是农业领域最具活力的生产要素之一,也是一种重要的投资途径和方式[19]。为完善品种权保护制度,农业部先后成立了农业部植物新品种保护办公室,农业部植物新品种复审委员会,农业部植物新品种繁殖材料保藏中心,农业部植物新品种测试中心和分中心等。植物新品种保护环境不断改善,中国在UPOV总体申请量和授权量中所占比重不断增长,具体见表1。

表1 中国在UPOV中植物新品种申请量与授权量占比 单位:件

数据来源:UPOV官网 http://www.upov.int/pluto/en/

由表1可知,中国植物新品种申请量与授权量保持快速增长,申请量从2010年的1206件增长到2016年的2923件,增长142.37%,年平均增长率为20.33%,占UPOV总申请量的比重由9.25%增长到17.76%;授权量从2010年的666件增长到2016年的2132件,增长220.12%,年平均增长率为31.45%,占UPOV总授权量的比重由5.99%增长到16.99%。截至2017年底,我国农业植物品种权申请量已超过欧盟跃居UPOV成员第一位,总申请量21 917件,总授权量9681件,从国内申请总量和年度申请授权量上看我国已经成为品种权大国。

(二)种业企业成为育种创新主体

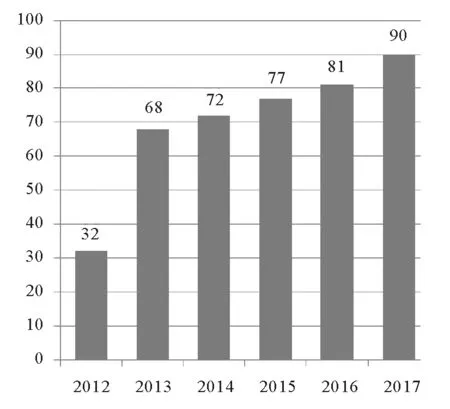

长期以来,我国主要以农业科研院所和高校为育种创新主体,使大多数遗传资源和品种权都掌握在教学科研单位手中,科研与生产环节脱节,育种创新成果转化效率低。为解决这一系列问题,国家着手进行种业改革。十九大提出“深化供给侧结构性改革,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,加强对中小企业创新的支持,促进科技成果转化。”在政府政策的推动下,我国种业改革发展取得显著成效,育种创新格局发生了改变,种业企业的创新主体地位逐渐加强,多、小、散、弱状况明显改善。截止到2017年,国内种业企业由2011年的8700多家下降到4300多家,具有农业部许可的全国经营资质育繁推一体化种子企业达到90家,其中在国内上市和新三板挂牌的种业企业共55家。具体情况见图1、图2。

由图1、图2可知,国内具有育繁推一体化许可的种业企业数量逐年增多,其中上市企业数量虽自2013年始终保持9家,但在新三板挂牌的种业企业数量却大幅度增加,由2014年的7家增长到2017年的46家。种业企业50强的年研发投入额在2016年已达到13.8亿元,比2011年的3.46亿元提高3倍,研发投入增长迅速表明种业企业对育种创新的重视,种业企业创新意识增强。从分单位性质的植物品种权申请量变化也可以看出育种格局的转变,具体见表2。

图1 育繁推一体化种子企业数量

图2 上市与挂牌种业企业数量

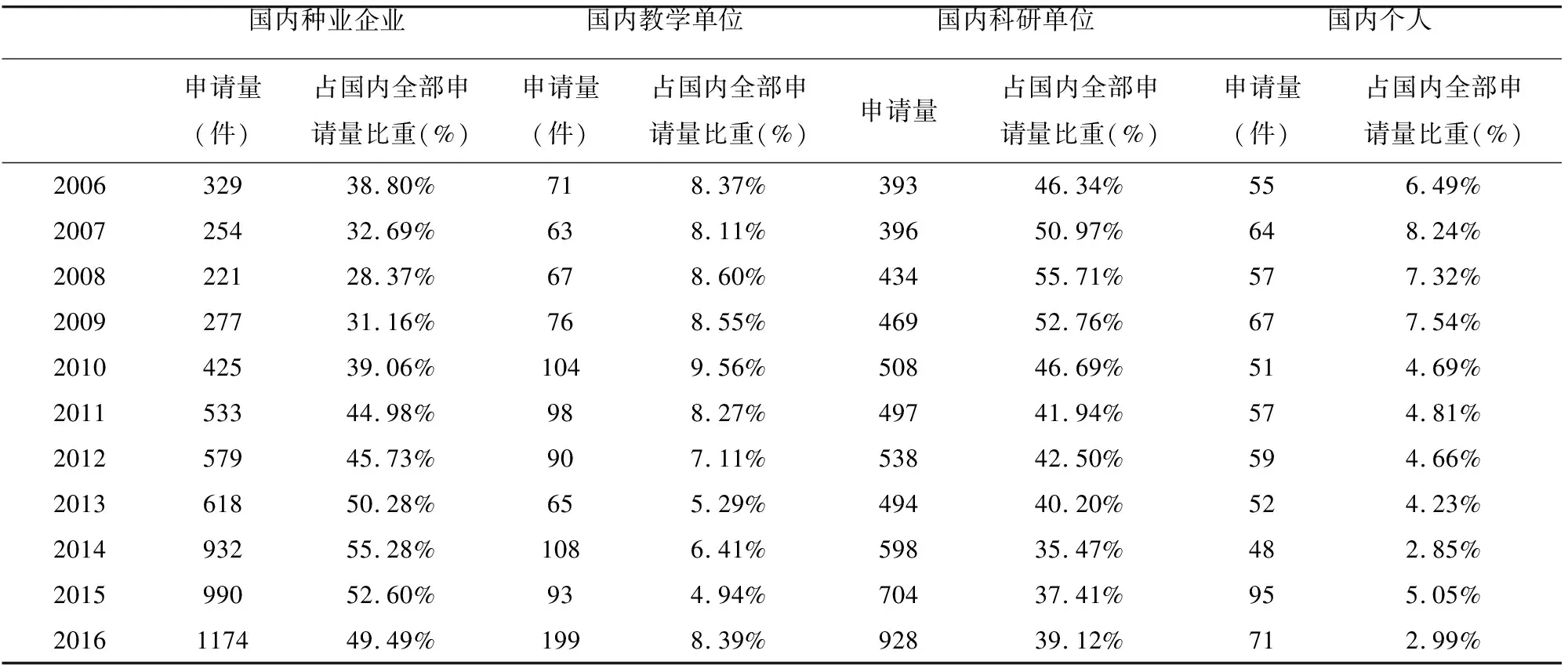

国内种业企业国内教学单位国内科研单位国内个人申请量(件)占国内全部申请量比重(%)申请量(件)占国内全部申请量比重(%)申请量占国内全部申请量比重(%)申请量(件)占国内全部申请量比重(%)200632938.80%718.37%39346.34%556.49%200725432.69%638.11%39650.97%648.24%200822128.37%678.60%43455.71%577.32%200927731.16%768.55%46952.76%677.54%201042539.06%1049.56%50846.69%514.69%201153344.98%988.27%49741.94%574.81%201257945.73%907.11%53842.50%594.66%201361850.28%655.29%49440.20%524.23%201493255.28%1086.41%59835.47%482.85%201599052.60%934.94%70437.41%955.05%2016117449.49%1998.39%92839.12%712.99%

数据来源:农业部官网http://www.moa.gov.cn/

从申请量来看,国内种业企业的植物品种权申请量基本保持增长趋势,2011年之前,国内科研单位的植物品种权申请量占总申请量的50%左右,是育种创新的主力军;自2011年起,国内种业企业的植物品种权申请量超过国内科研单位,占国内总申请量的比重越来越大;2013年之后,国内种业企业的申请量超过国内科研单位和教学单位的总和,成为育种创新的主力军。

三、种业企业育种创新动力要素与动力机制

(一)种业企业育种创新动力要素

对种业企业育种创新的动力要素主要从内部和外部两个角度研究。

1.内部动力要素

(1)经济利益驱动力

经济利益是驱动创新主体进行育种创新活动的初始动力,是内部动力的核心要素。任何主体采取某一行为,都或多或少会受到某种经济利益的驱使。种业企业育种创新的利益驱动性表现在:企业受经济利益驱动,为获得利润最大化而进行育种创新行为;育种家受经济利益驱动更倾向主动创新。种业企业和育种家对育种创新行为能带来的经济利益预期决定其创新意愿和创新行为,育种创新行为带来的经济利益能激励各主体继续进行创新活动。

(2)育种家精神驱动力

一个植物新品种的育成与推广,凝聚着育种家的所有劳动智慧。在创新精神、奉献精神的支撑下,育种家主动进行育种创新改善种业企业现状,研发出利国利民的育种创新成果。其中最具代表性的育种家袁隆平院士自1964年开始研究杂交水稻,创新精神和奉献精神促使他50多年来始终奋斗在育种第一线,不仅为解决中国人民的温饱和保障国家粮食安全做出了贡献,更为世界和平和社会进步树立了丰碑。

(3)激励制度驱动力

构建有效的激励制度,必须依据种业企业特质采取有针对性的激励措施。育种创新活动的重要性及特点决定了激励制度的必要性,合理的激励制度能最大化的激发育种人员的创新潜能,通过实施奖惩、福利补助、教育培训、参与管理等物质激励与精神激励措施调动育种创新主体内部成员创新积极性。

(4)技术积累驱动力

育种创新活动从本质上来说是利用已有植物新品种和育种技术培育植物新品种的创新过程。必须有足够的育种技术积累,种业企业才有能力进行育种创新,才能从根本上提高自身创新能力。因此,足够的内部技术积累是各主体进行育种创新的重要驱动力。

2.外部动力要素

(1)市场需求拉力

中国是一个农业大国,种子产品需求量非常庞大。城镇化及工业化进程的加快使农业用地面积逐年减少,人口增长使粮食需求量不断增加,因此市场对种子产品的质量要求越来越高,育种创新刻不容缓。市场需求会拉动种业的育种创新,育种创新满足市场现有需求后又将诱发新的需求,继而拉动新一轮的育种创新。

(2)市场竞争压力

种业市场的准入条件较低且替代品较多,种子更新换代的速度快,特别是蔬菜、粮食等经济作物品种,行业竞争十分激烈。从国内种业市场看,截止到2017年,国内种业企业有4300多家,市场竞争激烈。从国际种业市场看,全球十大种业公司基本都是欧美公司,它们每年在育种创新上的研发投入巨大。根据智研咨询发布的《2013—2018年中国种子行业行情检测及投资价值研究报告》,美国孟山都种业公司每年的研发支出占销售收入的10%以上,即使是登海种业、隆平高科、敦煌种业、丰乐种业这类国内种业龙头企业,也难以与国外种业巨头进行抗衡。在国内外双重夹击的竞争环境下,种业企业只有通过不断创新,提升自身的核心竞争力才能生存发展。

(3)政府支持力

育种创新是一项具有较高风险成本和机会成本的活动,单纯依靠种业企业和市场经济调节很难创造高效的创新环境。实践证明,政府对育种创新的态度与创新活动的结果紧密关联,直接决定着育种创新能否成功。政府可以弥补单靠种业企业和市场推动创新的不足之处,为种业企业育种创新提供良好的环境,推动育种创新。

(二)种业企业育种创新动力机制

通过上述分析,可将育种创新的动力要素概括为内部动力要素和外部动力要素,内部动力要素包含经济利益、育种家精神、激励制度和内部技术积累;外部动力要素包括市场需求拉力、市场竞争压力和政府支持力。创新主体在经济利益的驱使下从事育种创新,并通过内部技术积累实现创新,育种家精神和激励制度对创新行为有着重要的影响。外部动力要素在利益驱动下对创新主体产生影响。这些动力要素共同作用推进育种创新的发展,成功的育种创新又反作用于各个动力要素。育种创新的各个动力要素的作用机制如图3所示。

图3 种业企业育种创新动力机制示意图

所有主体进行育种创新的最终目的都是实现自身经济利益最大化,经济利益驱动力起着枢纽作用。外部动力要素对促进种业企业的育种创新活动有重要的作用,但作为外因,只有在经济利益的驱动下转化为内因才能实现动力效应。主要表现为:只有市场产生某种需求,种业企业才能因满足需求而获得利益,才愿意进行育种创新;市场竞争源于各企业对利益的追求;政府或直接或间接的鼓励种业企业育种创新,获得利益。经济利益作为最直接的驱动力又推动育种家精神,激励制度和内部技术积累作用于各主体推动种业企业育种创新行为。育种家精神对利益驱动力具启动作用,在利益驱动下衍生创新精神,直接驱动主体从事创新;为了获得经济利益,各主体建立合理的激励制度鼓励成员进行育种创新。

成功的育种创新行为又反作用于市场需求、市场竞争、政府支持及育种家精神、激励制度和内部技术动力,增加了经济利益,进而引发新一轮循环。通过育种创新研发成功的植物新品种有利于提高创新主体在市场竞争中的优势地位,对市场产生正向或者反向的影响,推动市场产生新的需求。创新行为的结果使得市场需求和市场竞争发生改变,政府则审时度势的制定相关政策,加强政府支持力。育种创新的结果既是技术积累发展的结果,也给了技术积累一个正反馈。创新输出也会对育种家精神及激励制度产生一个正反馈,产生新的内容。

因此,种业企业的育种创新动力机制是一个复杂的系统机制,各个创新动力要素相互作用共同推动着种业企业育种创新行为不断地向前发展,进而得到植物新品种,这是种业企业育种创新的输出结果,同时育种创新输出结果又反作用于各个创新动力要素赋予其新的内涵。

四、促进种业企业育种创新的措施

(一)内部激励措施

1.完善激励制度。有效的激励制度是推动种业企业育种创新的强大动力,因此,要提高种业企业的创新动力,必须从物质和精神两方面对研发人员进行激励。物质方面的激励主要有报酬激励、创新成果入股等方式,建立合理的企业内部利益分配方案;精神方面的激励措施主要包括情感激励,以及为研发人员提供良好的工作环境及学习培训机会。

2.培养育种家创新精神。科研人员是推动育种创新的重要力量,在种业发展过程中产生巨大作用。育种家的创新意愿和个人素质影响创新活动的成效,因此调动育种家的创新积极性是推动种业企业育种创新的关键。可通过定期对育种家进行教育培训、建立宽容失败的“容错机制”,提高育种家的综合素质,培养研发人员勇于创新、敢于冒险的精神。

3.丰富育种技术积累。技术积累的根本任务就是使种业企业具备先进适用的种质资源、育种技术,并形成生产力,推动育种创新。要丰富种业企业的育种技术积累,首先必须加大对育种创新的各项投入,没有投入就没有产出,足够的资金保障有利于推动育种创新;其次,种业企业应积极与科研单位展开合作,引进其他单位的育种创新技术,丰富技术积累。

(二)外部环境对策

1.充分发挥市场作用,加大市场需求拉力。中国是一个农业大国,种业市场庞大而稳定,这对任何一个种业企业的育种创新活动都是一个非常大的激励。因此,要充分发挥种业市场的作用,必要时可以通过增加政府采购等措施加大市场的需求拉力,推动育种创新。

2.营造公平的竞争环境,在竞争中谋求合作。合理的市场竞争压力有助于激励各主体进行育种创新,恶性竞争等不公平的竞争环境则使其作用减弱。要避免恶性竞争,各主体必须自发自觉的遵守行业规则,政府必须在种业市场失灵时发挥管控作用,形成良好的竞争环境。种业企业育种创新时各品种的关联性很强,在育种创新的过程中往往会涉及到其他主体的植物品种权。因此可以加强各主体间的协同创新,减少在育种创新过程中由于知识产权保护所带来的阻力,在竞争中谋求合作。

3.加强政府引导,发挥支持力作用。政府的政策激励对推动种业企业育种创新所起作用是巨大的,充分发挥政府支持力对推动育种创新的实施非常重要。政策支持方面,政府要继续完善植物新品种保护体系,建立健全育种创新激励制度,出台相关税收优惠政策等。人才培育方面,政府可建立联合培养机制,挑选具有育种创新效率的高校或科研院所等作为育种创新人才培养基地,资助创建公益性的育种创新培训体系,并鼓励行业协会发挥带头作用。财政投入方面,政府可通过增加育种科技投资、设立科技成果转化基金、投资风险基金、科技金融、科技保险等途径鼓励种业企业育种创新行为。