心源性晕厥

2019-03-24张璇王劲风王德国汤圣兴

张璇 王劲风 王德国 汤圣兴

晕厥是全脑灌注不足引起的短暂性意识丧失,其特征是发病迅速、持续时间短、可自发完全恢复[1]。晕厥的发生在一般人群中极为常见[2],其发病率在10~30岁时较高,随后降低,而在65岁以后发病率再次达到高峰[3]。根据《2018 ESC晕厥诊断与管理指南》[1],晕厥主要分为三大类,包括① 反射性晕厥(神经介导性晕厥);② 直立性低血压晕厥;③ 心源性晕厥。其中心源性晕厥最为凶险,原因主要包括各种心律失常和器质性心脏大血管疾病。

1 心源性晕厥风险及其评分

心源性晕厥风险较高,Framingham研究显示,心源性晕厥比其他原因晕厥的死亡风险增加一倍,且比无晕厥者发生心血管事件的风险明显增加[3]。如果没有明确证据证明是非心源性晕厥,对于那些在运动期间而非运动后发作的晕厥、与心悸或胸痛有关的晕厥、突然发作且快速恢复的短暂晕厥、仰卧位时晕厥,均应考虑心源性晕厥。而既往心脏病史是心源性晕厥的独立预测因子,敏感性为95%,特异性为45%[4]。对于已知或怀疑有左心室收缩功能障碍、瓣膜病、左心室流出道梗阻、体表心电图异常的患者,怀疑肺栓塞的患者,必须排除心源性晕厥;所有具有这些特征的患者,在明确排除心脏病因之前,都不能轻易诊断为晕厥症状是由神经介导的。

《晕厥研究评分指南》是鉴别心源性晕厥的诊断评分方法。心电图异常、心脏病、晕厥前心悸、劳力或仰卧时晕厥、无先兆症状、无易感因素和/或无诱发因素是心源性晕厥的预测因素。根据回归系数的大小,对每个变量进行评分(+4~-1),经验证3分以上确定为心源性晕厥的敏感性为92%,特异性为69%[5]。最近,加拿大晕厥心律失常风险评分,被用来预测晕厥患者在急诊处理后30 d内发生心律失常或死亡的风险,心电图异常(QRS时限>130 ms,QTc间期>480 ms)、心脏病和无诱发因素均是评估患者心律失常或死亡风险的因素;≤0分,患者急诊处理后30 d内心律失常或死亡风险<1%;1~3分,其风险为1.9%~7.5%;4~8分,其风险为14.3%~22.2%[6]。然而有研究显示,用这些评分系统和其他风险分层工具预测患者短期严重事件的风险,并不比临床医生的判断更准确[7]。

2 心律失常相关性心源性晕厥

心律失常是心源性晕厥最常见的原因,缓慢性心律失常和快速性心律失常均有可能导致晕厥。《2018 ESC晕厥诊断与管理指南》[1]及用于识别高危患者的临床评分系统均将心律失常作为患者死亡和不良事件的预测因子[5]。心输出量明显下降及一些促发因素(如心律失常的类型、心室率、左心室功能、体位及血管代偿的充分性,以及突发低血压诱导的压力感受性反射[8-9]),均会导致脑灌注不足。

2.1 病态窦房结综合征

病态窦房结综合征的特征是窦房结功能障碍,窦房结自律性异常或窦房传导异常。患者是否会发生晕厥取决于窦性停搏或窦房阻滞RR间期的时长,尤其在房性快速性心律失常突然停止时最常见[8]。

2.2 严重的房室阻滞

严重的房室阻滞如Mobitz Ⅱ型房室阻滞、高度和完全性房室阻滞,患者心率主要取决于异位起搏点位置,逸搏之前如果出现较长RR间期,则可能会导致晕厥。此外,这些异位起搏点通常自律性较低(25~40次/min),心动过缓可使复极化延长,从而易诱发多形性室性心动过速,尤其是尖端扭转型室性心动过速[1],也是导致患者晕厥的重要原因。

2.3 阵发性心动过速

阵发性心动过速包括室上性及室性心动过速,容易在血管反射代偿之前诱发晕厥或先兆晕厥。当心室率非常快或心室活动无效时,可能会导致持续意识丧失;但如果意识不是自主恢复,则不能称之为晕厥,而是心脏骤停[1]。

2.4 室性心动过速

室性心动过速既可是特发性的,也可继发于结构性心脏病或离子通道病。在先天性长QT间期综合征(LQTS)患者中,经常由于运动、唤醒、突然的听觉刺激或突然的惊吓(导致肾上腺素突然增加)而诱发心律失常[1]。Brugada综合征是另一种常见恶性心律失常综合征,患者无明显结构性心脏病或心肌缺血,经常因多形性室性心动过速、心室颤动,反复发作晕厥或发生心源性猝死[9]。

3 心源性晕厥的临床诊断评估

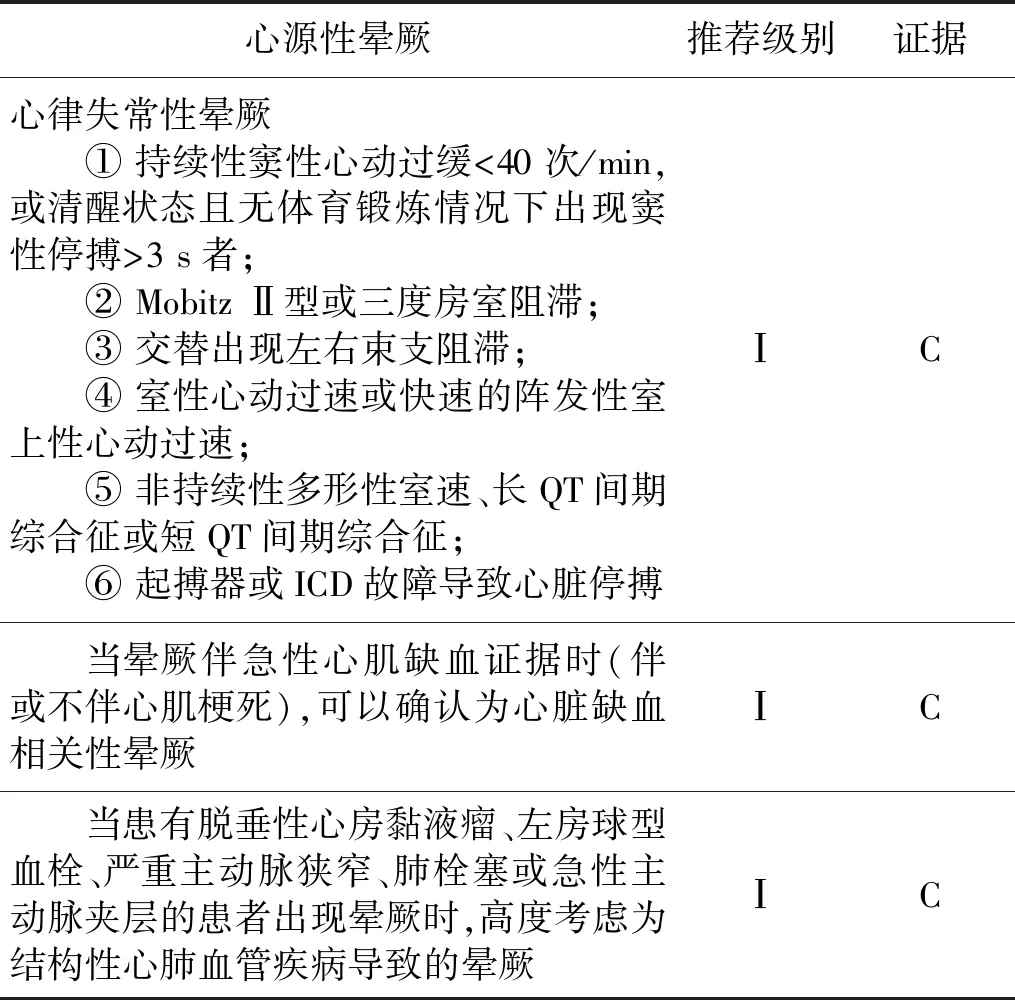

心源性晕厥的临床评估极为重要,《2018 ESC晕厥诊断与管理指南》适用于所有年龄段的晕厥患者,初步评估包括完整病史采集、体格检查(包括立卧位血压测量)和标准12导联心电图检查。当出现表1内情况时,基本可诊断为心源性晕厥,不需要进一步的评估,可以直接开始规划下一步治疗方案。

表1 心源性晕厥的诊断评估1及推荐[1]

当出现下列特征时,初步评估考虑心源性晕厥可能[1]: ① 劳力或仰卧位时出现的意识丧失;② 晕厥前突发心悸;③ 不明原因青年猝死家族史;④ 存在结构性心脏病或冠心病;⑤ 心电图显示心律失常性晕厥:双束支阻滞(定义为左或右束支阻滞同时合并左前或左后束支阻滞),室内传导异常(QRS时限>0.12 s),Mobitz Ⅰ 型房室阻滞和一度房室阻滞伴PR间期明显延长,在没有应用减慢心率药物情况下,存在无症状的轻度窦性心动过缓(40~50次/min)或慢率房颤(40~50次/min),非持续性室速,预激综合征,早期复极,V1~V3导联ST段1型抬高(Brugada综合征1型),右心前区导联T波负向、epsilon波,提示致心律失常性右室心肌病,左心室肥大提示肥厚型心肌病。

当初步评估后晕厥原因仍不确定时,下一步主要是评估心血管事件或心源性猝死(SCD)的风险[1]。低风险患者不需要进一步评估,可以出院;而中等风险患者应在急诊观察室进行临床和仪器监测;对高危患者应进行适当的监测和治疗,以防病情恶化[1]。

4 心电监测

心电监测的目的是捕获可能导致晕厥的间歇性发作的心律失常,包括快速性及缓慢性心律失常。当预测有很高的概率确定晕厥与心律失常相关时[1],就可对患者进行一些心电监测,主要包括以下几种方式。

4.1 住院心电监测

尽管心电监测的诊断率在1.9%~17.6%不等,但对具有高风险临床特征,疑似心律失常性晕厥患者,进行院内监测(在床上或遥控监测)是很有必要的,尤其注意,晕厥后需立即对患者进行监测,避免患者的即刻风险[10]。

4.2 动态心电图监测

如果患者晕厥症状发作非常频繁,则动态心电图(Holter)检查价值较大,因为每日发作会增加症状发作时心电图异常的检出率。然而,在大多数患者中,在监测期间无症状发作,因此,Holter对晕厥的检出率仅1%~2%[11]。

4.3 体外或植入循环记录仪

一般来说,长程循环记录仪较动态心电图对晕厥有更高的诊断能力[12],循环记录仪可用于晕厥症状发作不频繁的患者。在最近的多中心国际研究中,晕厥的诊断率为24.5%,最常见的是缓慢性心律失常[13]。一项对5项随机对照试验的荟萃分析[14-18]结果显示,与常规监测手段相比,植入循环记录仪可使诊断准确率提高3.7倍[95%置信区间(CI)2.7~5.0],且植入循环记录仪成本效益高于常规监测手段。

9项研究汇总数据显示[19],506例不明原因晕厥患者中,176例患者(35%)晕厥与心电图之间存在相关性,其中56%的患者在事件发生时出现心脏停搏(或心动过缓),11%出现心动过速,33%无心律失常。除了不明原因晕厥外,以下几种情况可考虑使用植入式循环记录仪:① 电生理学检查阴性的束支阻滞患者,房室阻滞仍可能发生。3项研究的汇总数据显示,植入循环记录仪发现41%的患者出现心律失常(其中70%的患者为阵发性房室阻滞)[16,20]。② 有研究显示,26%的怀疑癫痫,但治疗无效患者存在心律失常[21];③ 不明原因跌倒的患者,植入循环记录仪可以记录到70%的患者的发作,心律失常原因占14%[21-22]。④ 肥厚型心肌病、致心律失常性右室心肌病或特发性室速等非继发性心电疾病患者[1]。

4.4 电生理学检查

因为电生理学检查阳性结果主要发生于结构性心脏病患者,尽管无创检查的发展大大减少了电生理学检查在晕厥诊断中的应用,但针对以下几种情况,电生理学检查作用不可替代。

4.4.1 无症状窦性心动过缓 疑似窦性停搏引起晕厥,可行电生理学检查。窦房结恢复时间(sinus node recovery time,SNRT) 的定义尚未明确,一般定义为SNRT≥1.6 s或校正的SNRT≥525 ms为异常。一项小型研究显示,校正后SNRT≥800 ms的患者发生高风险晕厥的概率是校正后SNRT<800 ms患者的8倍[23]。

4.4.2 具有双束支阻滞的晕厥患者(可能即将发展成高度房室阻滞) 双束支阻滞合并晕厥的患者发展成高度房室阻滞的风险非常高,对这类患者行电生理检查非常重要,可指导其下一步治疗方案的制订;与未经治疗的电生理检查[20]阴性患者或接受经验性起搏器治疗的对照组相比,HV间期延长患者植入起搏器治疗,可显著降低晕厥反复发生的概率[24]。

4.4.3 晕厥前突发短暂心悸 晕厥前突发短暂心悸提示有室性心动过速或室上性心动过速可能,可使用电生理检查评估确切机制。既往有心肌梗死病史且左室射血分数正常的患者,持续性单形室性心动过速的诱发对晕厥的原因具有很强的预测性,而心室颤动的诱发是非特异性的[1]。电生理检查对晕厥和疑似Brugada综合征患者的作用仍存在争议。

5 总结

综上所述,心源性晕厥危险性较高,最常见的病因为心律失常。对于心源性晕厥而言,临床的风险评估尤为重要;如果心电图诊断明确,可确诊为心律失常性晕厥;对高度疑似心律失常性晕厥,但无相关心电图证据患者,可进一步采取心电监测和/或电生理学检查,心电监测包括短时间的24 h动态心电图及长程心电监测,如体外或植入循环记录仪,从而更好地明确患者晕厥的原因。