北京地域文化在胡同空间上的体现

2019-03-23王玥王泽卉高彩郁逯燕玲

王玥 王泽卉 高彩郁 逯燕玲

摘 要:北京是历史文化名城,中国八大古都之一。灿烂的文化孕育了北京人,而胡同是北京地域文化的根脉,是北京文化的载体,诉说着老北京的历史故事。根据《北京城市总体规划(2016-2035)》中的13片文化精华区的划分,义达里是白塔寺—西四文化精华区的重要组成部分。文章运用实地调研法和文化地理学的研究方法,分析义达里胡同的场所精神与文化特征,以更好地研究北京的城市肌理,探究老城的地域文化,推进北京全国文化中心建设。

关键词:北京;老城;胡同;地域文化;义达里

基金项目:本文系北京市社会科学基金研究基地项目“北京全国文化中心建设评价指标体系研究”(18JDLSB002)成果。

一、地域文化的空间尺度

地域文化有广义和狭义之分。所谓广义的地域文化是指在一个特定的地域之中人类所创造的物质财富和精神财富的总和,狭义的地域文化则指的是制度和意识形态层面的文化。地域文化的空间是多尺度的。美国建筑师埃罗·沙里宁提出的有机疏散理论认为:“整个城市在物质上和精神上的整顿,只有通过有机的疏散,才能取得可持续发展的健全成果。”

(一)两个尺度的地域文化

本文从城市与胡同两个尺度来分析北京地域文化在义达里胡同中的体现。地域文化是随着历史发展而不断积淀的,因此要分析这两个尺度的历史沿革。

1.北京城区尺度——老城

本文将老城作为大尺度上的地域文化范围进行分析。中华文化的高度包容性与适应性,促使我国成为多民族的统一国家。天圆地方的宇宙观及其衍生的营造法式,在拥有千年文明历史的老城空间中传承至今。

北京最开始叫蓟城,随着历史的演进,城市的肌理也不断变化。到金中都时,皇城处于都城的中心处,周围有六十二坊,街道形成较为规整的棋盘状。

到了元代,蒙古人忽必烈在金中都的东北郊外,建造大都新城。20世纪60年代前后,中国科学院考古研究所等单位对元大都城址考古,勘察并发掘了元大都的各类型遗迹,这表明北京内城诸多街道和胡同仍保存着元大都街道布局的旧迹。

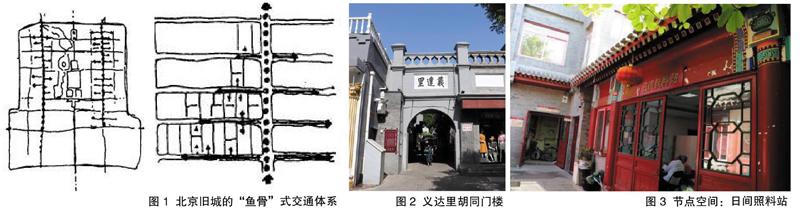

“胡同”,这两个字原是蒙古语的译音。自元大都以来形成的老北京胡同构成棋盘式格局以及“鱼骨式”交通体系(图1)、街巷胡同制度与格局,在如今的老城仍有所沿袭。

2.义达里胡同街区尺度

美国社会哲学家刘易斯·芒福德的观点是:要想研究一座城市,就要像生物学家们对待自然环境那样,要把城市纳入到更宽广的地域环境中去。如今的义达里社区,地处于西长安街街道的北部,北起颁赏胡同,南至大酱坊胡同,西邻西四南大街,东至西黄城根南街。义达里原本是清朝定亲王府的组成部分。1750年,乾隆帝之孙爱新觉罗·绵德袭封定亲王,建定亲王府(亦称绵德府),北府即位于现在的义达里胡同。绵德的重孙毓朗在1907时被改封贝勒。府邸始称“朗贝勒府”。中华民国成立后,毓朗将府邸出售。到1930年左右,有个姓韩的天津商人买下了此地,并建成12所民居出租,形成了一条东西向的胡同(约为200米),胡同口建门楼。胡同由7条小巷组成,分别是义达里、慈祥巷、乐群巷、福德巷、忠信巷、贤孝巷和勤俭巷。义达里门楼上的匾额就是1936年,曾任张作霖沈阳大帅府总务处长的书法家张济新题写的。

(二)不同空间尺度的区域文化相互联系

文化地理学中有4种路径可以用来研究不同尺度地域文化之间的联系。其中之一是景观学派的路径,即彼此相邻的小区域,如果具有相似的文化景观,就可以组合为一个大地域。代表专家是美国文化地理学家卡尔·索尔。景观学派认为,大的文化区是由小的文化区扩散而来的。

除此之外还有:超有机体主义的路径;结构主义的路径,代表人物是美国人类学家施坚雅;后结构主义和后现代主义的路径,代表人物是美国地理学家爱德华·索加。

二、将小尺度的文化景观作为观察地域文化的起点

本文选择景观学派的路径来分析北京地域文化与义达里地域文化的关系。

(一)义达里地域文化的组成因子

自然环境因子、人工环境因子和人文环境因子都是义达里胡同的地域文化的重要影响因素。

自然环境的要素包括地形、地貌、气候、水文、土壤等,是地域文化营造的基础因素。人工环境包括建筑和空间特征,依托于自然环境。人们充分发挥主观能动性,制造出符合当地自然因素的建筑和空间特征,形成独具一格的地域特色。人文环境是指人们在区域内的生产生活方式、行为特性以及民俗风情等。

(二)剖析义达里地域文化

1.自然环境

北京的市区位于地势较为平缓的“北京湾”。义达里胡同位于西城区西四地区,地理条件绝佳。义达里在暖温带半湿润大陆性季风的作用下,夏季酷热湿润,冬季寒冷少雨,在建筑气候的区划里,归于寒冷地区,因此义达里胡同民房注重冬季的防寒保温功能。

2.人工环境

人类的活动作用更加体现在人工环境中。人工地域文化形成,可以从建筑样式、街道形制、界面形态、节点地区、公共区域与绿化5个方面来分析。

一是建筑样式。北京胡同的建筑形式为胡同与四合院,是北京古都的城市肌理。义达里胡同内的建筑多为更新后的合院建筑,是建筑屋顶高度在5~6米的单层建筑,贴近百姓居家与邻里的生活,展现了老北京的民俗风情,体现出北京的历史文化。义达里的胡同口很有特色,是个写有胡同名的西洋风格的青砖门楼(图2),已经有80多年的历史了。

二是街道形制。因为义达里原为清定亲王府的一部分,所以是个死胡同,它由7条小巷组成。街道较窄,形态较为顺直,显得胡同深远,意境悠然。胡同中部有一四合院为社区服务站,居民可在此进行读书看报、剪纸、欣赏京剧、打乒乓球及柔力球等文化和体育活动项目,为居民的文化与娱乐生活提供了场所。

三是界面形态。义达里胡同的底界面较为平直。墙体的小幅度进出错落,形成缓冲空间,比较大的缓冲空间可以进行绿化,装点胡同环境。街道空间的侧界面,形成了街道空间的轮廓。北京胡同特有的建筑界面形態加强了人们对地域空间文化的感知。

四是节点地区。节点空间是能够使人们停驻并产生交流的场所,较大的节点地区可以吸引更多人流。节点空间为人们的沟通交流与活动提供了场地,建立并加强了人与胡同地域空间的联系,从而使居民有更好的互动与归属感,满足居民对美好生活的向往(图3)。

五是公共区域与绿化。经过环境提升改造后的义达里,景观绿植众多,环境优美宜人,充满文化气息。人们低头可见花草,抬头可见瓜藤,古朴的四合院,花草点缀其中。公共小品与绿植衬托出四合院的古香古色,令人神往(图4、5)。

3.人文环境

义达里的人文气息浓厚,倡导尊老爱幼、邻里和谐的胡同文化与老北京的风俗习惯能够体现出地域特色。胡同不仅是城市的脉搏,是北京普通老百姓生活的场所,更是一座座民俗风情博物馆,烙下了许多社会生活的印记。

人们在快节奏的社会生活中,很期待能够闹中取静地慢慢欣赏历史文化底蕴和意境的深街小巷,放缓节奏地流连于古老的胡同。面对历史的变迁以及城市的不断更新发展,尊重人对于美好生活的需要、对于文化的向往,就要在胡同中创新性地继承和发扬老北京的胡同文化。

三、北京地域文化与义达里胡同地域文化的关系

“人地关系”中的“地”与“人”的概念更加细致与复杂。多种空间尺度的概念以及“空间跳跃”的思想,将传统地理环境决定论中的地理因素从静态背景中解放出来,形成强大的阐释力。

义达里胡同经过保护整治,能够进一步体现出京味儿地域文化。胡同是老北京人生活的象征,是老北京文化的体现,显现出古都北京静谧平和的气质。随着文旅不断融合发展,老城的胡同文化与北京的文化魅力必将惊艳全世界。

参考文献:

[1]吴良镛.北京旧城与菊儿胡同[M].北京:中国建筑工业出版社,1994.

[2]SAUER C O.The morphology of landscape [J].University of California Publications in Geography,1925(12).

[3]SAUER C O.Agricultural origins and dispersals [M].New York: George Grady Press,1952.

[4]朱天禹.北京旧城公共空间的公共性[D].清华大学,2013.

[5]安德森,多莫什,派尔,等.文化地理学手册[M].李蕾蕾,张景秋,译.北京:商务印书馆,2009.

作者简介:

王玥,北京联合大学应用文理学院硕士研究生。研究方向:城乡文化遗产保护规划、GIS空间分析与利用。

王泽卉,北京联合大学应用文理学院硕士研究生。研究方向:地理信息科学、大数据分析。

高彩郁,北京联合大学应用文理学院硕士研究生。研究方向:地理信息科学、大数据分析。

通讯作者:

逯燕玲,北京联合大学应用文理学院教授。研究方向:数据分析、文化遺产感知与计算。