中国城市公共空间中的雕塑小品研究

2019-03-23王亚昕

王亚昕

摘 要:在城市软实力的现代化建设背景下,公共空间艺术文化的营造成为提升城市影响力和竞争力的重要因素。雕塑小品作为城市公共空间中极具代表的艺术形式,是整座城市发展的见证,是城市文化内涵的符号象征和标志。文章分析中国城市公共空间中的雕塑小品发展现状,总结雕塑艺术品对城市空间发展的作用,并对雕塑小品在未来城市公共空间中的发展提出建议。

关键词:公共空间;雕塑小品;公共空间艺术

一、雕塑小品在我国城市公共空间中的发展现状

在时代大背景的影响下,雕塑作品基于城市发展状态的不同,其创作主题和艺术表现方式也不同,雕塑作品侧面反映出城市的经济、社会和文化。城市公共空间的雕塑小品是随着城市化进程不断演变和发展的。因此,与18世纪后半叶率先进行工业革命的西方国家相比,中国城市公共空间艺术起步较晚。

中华人民共和国成立初期,我国经济状况不太稳定,社会主义建设处于摸索阶段,因此向苏联借鉴发展经验。苏联的雕塑艺术开始影响中国。这一时期城市空间内的雕塑多以历史革命为题材、历史纪念性为主要特性进行创作,创作形象多来源于在民族独立和民族解放运动中的英雄人物或彰显民族精神的斗争事迹。如北京人民英雄纪念碑浮雕、西藏大型雕塑《农奴愤》。

改革开放以后,我国逐渐与世界接轨,城市化进程飞速发展。正值西方传统艺术文化与现代文化交替之际,新思想、新材料、新技术的应用层出不穷,中国雕塑小品的创作和建设呈现出繁荣发展的状态。城市公共空间内的雕塑通常以体现城市发展、人文特征、未来愿景等为主旨,并结合城市地貌特征和地域文化进行创作,独特的创作手法层出不穷,雕塑小品多元化、未来化、综合性特征强烈。如成都活水公园的海螺雕塑、深圳博物馆前的雕塑《闯》。

在现代城市公共空间及景观的现代建设发展中,城市雕塑小品等公共艺术品的创作及其应用呈稳步上升的趋势。城市雕塑以其独特的艺术特征及强烈的故事代入感,作用着观赏者的精神和心理。文化艺术氛围的营造成为公共空间环境建设的一个重要部分,市场投资比重逐步加大,以雕塑为代表的景观小品已形成固定的产业集群和区域规模经济。这说明我国雕塑艺术品的市场广阔,且发展潜力巨大(图1、2)。

二、城市公共空间中雕塑小品存在的问题分析

雕塑小品本身就是三维立体的存在,于城市公共空间中,必然要与空间内部的建筑、景观、人产生“交互”关系。人的角色在雕塑小品及整个城市公共空间环境中占主要的作用。从这一角度出发,我们可以分析和总结雕塑小品存在的主要问题。

雕塑小品成为城市公共空间文化的附属,这也许正是现代城市艺术营造的一种“通病”。雕塑艺术品通常仅为丰富空间层次和趣味而进行简单的摆放和罗列,不能综合考虑其艺术形式和环境要求,缺乏与公共空间建筑的联系和在自然景观绿地上的过渡,文化渲染作用不佳。而艺术家创作的雕塑小品与城市的地域性文化结合度低,对表现当地文化元素的提取与应用过于直白,作品过于机械化、复制化,雕塑语言表达不清晰,大部分雕塑“可远观而不可亵玩焉”,冰冷的材料堆砌,未能满足公众参与、互动的需求。雕塑作品与作品之间具有明显的界定,风格特征在空间整体布局上缺少关联性。

与城市公共空间环境融合的雕塑小品等一系列公共艺术品,最终面向的群体是大众,大众对公共空间中艺术品的接受程度侧面反映了公共艺术品的美学高度。由于大部分公众对艺术美学的认识还停留在原始的、基础性的状态,缺少相应的美学知识、审美意识和审美情趣,对以抽象性和装饰性为主题风格的雕塑作品,他们的艺术认知需要一定的提升,另外,部分人群公共道德意识薄弱,损坏雕塑小品的现象时有发生,这些都是城市公共空间中雕塑小品面临的问题。

三、雕塑小品在城市公共空间中的价值

(一)樹立城市形象

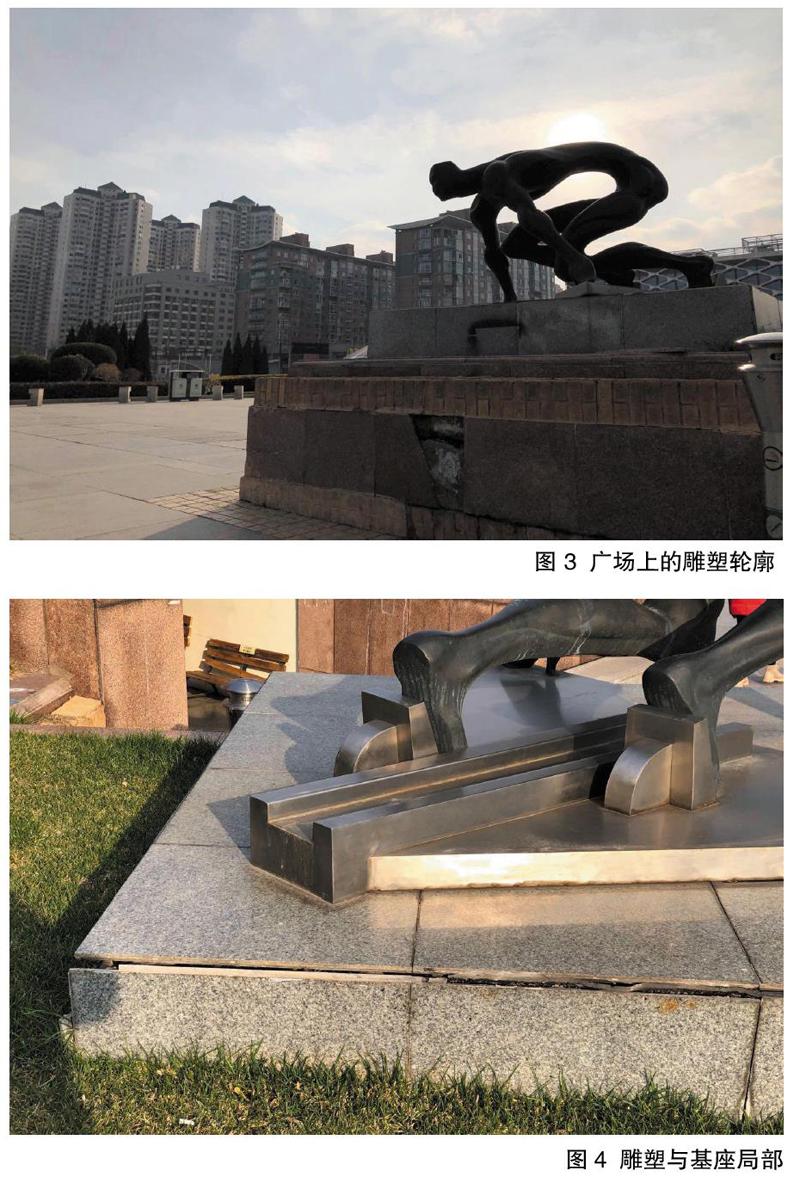

城市公共空间中的雕塑小品,是一个区域对美的追求的集中体现。不同雕塑材质、样式和风格在不同自然环境下(如晴天、雨天、雪天等不同天气状态)、在不同功能属性的公共空间中体现的艺术文化主旨有所不同。这种雕塑小品的艺术性、文化性与城市的社会性、活动性形成互补,为城市发展建立起新的形象标识,成为城市对外的窗口(图3、4)。

(二)构建新的城市公共空间文化理念

空间环境中的建筑物、景观及构筑物的联系,催生出城市公共空间新的文化理念。文化多元的趋势和城市内涵在雕塑小品的表现上尤为突出,与城市内的立体建筑、自然环境相呼应,优化城市的整体空间软实力,而艺术家们在雕塑艺术创作时,对艺术与场所、民族与现代、艺术与公共等方面做出有益的探讨,这种城市公共空间艺术的探索,推动“城市价值观”的形成,在艺术与城市文化的逐渐融合中,构建一种新的城市空间理念。

(三)增加艺术认同和文化归属感

雕塑小品引领空间的视觉和艺术旋律,对观赏者的作用是潜移默化的。它使观赏者打破时间与空间的束缚,深入探究作品背后的文化象征,由此产生共鸣,加深对艺术的认知,有助于提升个人的审美能力和艺术欣赏水平,增强城市文化的地域性和沉浸式体验,营造归属感。

四、对城市雕塑小品发展的建议

现代中国城市的发展日新月异,一方面经济条件和物质文明的极大丰富为城市雕塑艺术品的发展提供了条件,另一方面也对其提出了更高的要求和挑战。城市雕塑小品的发展,不能仅依靠社会机制、公众和创作者单独的作用力,而是多个方面共同努力的结果。因此,以雕塑小品为代表的公共艺术品的管理,需要以下三个层面共同协作:

从决策者层面来讲,要严格把控公共艺术品的质量,艺术品建设要与地域文化相结合,脱离了文化背景而追求城市的现代艺术创新并不符合城市文化建设的发展,因此要建立起公共艺术与城市建筑空间、城市景观的共生关系。除此之外,要在广泛征求艺术家、大众建议的基础上,建立健全公共艺术品相关的管理机制。

从社会层面讲,公众对公共艺术品的态度,是促进其不断发展的动力。公众要提升自我的文化修养和审美品位,理解艺术家的创作意图和城市文化内涵的发展。同时,要用社会道德来约束自己的言行,为公共艺术品的发展营造较好的环境。

从个人层面讲,艺术品创作者要提升自己的艺术文学修养,了解城市发展的历史和基本动向,在开拓创新的同时,结合艺术品所处的城市公共空间环境进行分析,实现作品与周边环境的适应协调性。此外,树立正确的价值观,坚持艺术道德和职业操守,杜绝偷工减料的现象。

雕塑小品是城市公共艺术众多表现形式中的一种,在当下城市空间环境的建设中发挥的作用愈发重要。它不仅为城市的空间塑造增光添彩,更加深了城市发展的文化深度,代表着城市形象,成为一张张鲜明的、生动的宣传“名片”。对我国城市公共空间中的雕塑小品发展现状的分析与反思,将有助于合理统筹公共艺术品在城市公共空间环境中的应用,并为今后城市的公共艺术品发展提供方向,使其成为城市文化建设的助力者。

参考文献:

[1]张淞,冯亚星,林金华.城市公共艺术品的管理与维护[J].美术大观,2014(4).

[2]马钦忠.公共空间的石之诗[M].上海:学林出版社,2014.

[3]李建盛.公共艺术与城市文化[M].北京:北京大学出版社,2012.

[4]陆增康.浅析城市公共艺术中的现代雕塑[J].美术教育研究,2018(3).

[5]张新宇.关于我国城市雕塑发展的几点思考[J].雕塑,2004(6).

[6]王小漳,姚俊.探寻时空坐标上的良性蜕变:试论中国城市雕塑[J].漳州职业大学学报,2004(2).

作者单位:

大连外国语大学