瞿秋白在两个六大

2019-03-22胡仰曦

胡仰曦

1928年6月,中国共产党第六次全国代表大会即将在莫斯科召开。为了从白色恐怖的中国各地将近百位中共六大代表接到莫斯科,会后再全部安全送回中国,共产国际的秘密工作人员与“格别乌”(苏联国家政治保卫总局)合作策划了几条路线:有的取道欧洲;有的乘坐国际快车,行程9天至满洲里;有的乘坐西伯利亚快车,行程12天至塞但卡,再转车用5天到中俄边境的五站。据秦曼云回忆,在两次中转过程中,俄国人会事先仔细检查代表们的行李和衣着是否与他们的掩护身份相匹配,并严格控制决不能将俄国制造的哪怕一张纸带出俄国。到达五站后,他们会趁夜色用马拉大车将代表们送至中俄边境,再由一名俄国向导带领代表们步行穿越国境线,走到隶属中国境内的作为俄国人交通站的一家小咖啡馆内为止。

瞿秋白赴俄路线首先走水路从上海经大连到达哈尔滨,然后在哈尔滨共产国际地下交通站的安排下从牡丹江、鸡西、密山一带与苏联接壤的黑背山山区秘密越境,最后经西伯利亚铁路到达莫斯科。此后再从市区驱车近40分钟,便来到中共六大会址——位于莫斯科州纳罗福明斯克地区五一村帕尔科瓦亚大街18号的旧庄园内。五一村,原名“旧尼斯科利斯基村”,曾是俄罗斯沙皇时代的大贵族穆辛·普希金的私家庄园,园内设计精美,气势恢宏,并拥有教堂、喷泉、花廊等系列配套建筑。其中作为中共六大会址使用的小楼建于1827年,共有三层,六大主会场就设在二层一间可容纳七八十人的客厅里。小楼的后面还有一座精巧的木制别墅,在六大期间供斯大林、布哈林、瞿秋白、李立三等苏中领导人休息使用。所有代表一旦进入会场后,便一律摈弃真名,使用大会统一编制的号码。而瞿秋白在莫斯科期间则使用自己的俄文名“斯特拉霍夫”,意为战胜恐惧,克服困难。距离第一次赴俄仅仅过去了五年时间,昔日往“饿乡”采撷救国真理的青年党员,今日已然成长为中国共产党的最高领袖,即将站在党的全国代表大会的讲坛上代表五届中央委员会作政治报告。

对于自己会在中共六大陷入一种怎样的困境,想来瞿秋白是心中有数的。共产国际执委会在二月会议的中国问题议决案中已然对他个人提出了诸多批评、指责,要求党在组织上的工农化。即便如此,瞿秋白还是放弃了在澳门或香港独立召开六大的原计划,主动向共产国际提出趁着共产国际六大、少共国际五大与赤色职工国际五大这三个国际大会均在1928年春夏召开的契机,将中国共产党第六次全国代表大会的会议地点也一并定在莫斯科,从而与共产国际直接碰撞、对话,以切实解决中国革命未来的前途方向问题。共产国际当即采纳了瞿秋白的提议。

争论,亦在意料之中地拉开了帷幕。论争的焦点依然是当前中国的革命形势问题,即中国革命在当下是否处于高潮。關于这场争论的激烈程度,按周恩来的说法,便是“中国代表曾争论到斯大林同志面前”。作为当日的中国代表之一的黄平回忆:“司机带我到二楼一个房间,房间是非常大的。房门对面墙边摆着一张大型会议桌。斯大林对门而坐,他很谦虚,没有坐在桌首。他的左边坐着周恩来、瞿秋白、邓中夏、苏兆征、米夫和陈绍禹(王明)等人。我就坐在斯大林正对面。”黄平记忆中斯大林的当日形象是“一身士兵军服,一双肥大笨重的粗牛皮靴子,肩上和帽子上都没有级别与兵种的标志,穿得像一个复员的农民”。争论还在继续着,斯大林指出:瞿秋白报告中许多地方是对的,可是也有错误。中国革命的性质是农民战争。而目前,我们不能说中国革命已经处于高潮。李立三立刻表示反对,说:现在还是高潮,因为各地还存在工人、农民的斗争。斯大林则回答:即使革命处于低潮,也会溅起几朵小小的浪花。他随手拿起红蓝铅笔,在一张白纸上画了几条曲线,并在曲线的最低点画了几朵浪花,继续说道:但浪花不是波浪。这场争论终以斯大林的这几朵“小浪花”而宣告结束。革命高潮论与不间断革命论均在理论上得以遏止,而在实践中却很快在李立三手中死灰复燃,并且变本加厉。值得指出的是,针对二月决议案,瞿秋白也依然在坚持中国革命有无间断的发展,革命形势显然是高涨的观点,因此党的总策略也依然是武装暴动夺取政权。正如他自己所说:“假定‘六大之后,留在中国直接领导的不是立三而是我,那么,在实际上我也会走到这样的错误路线,不过不至于像立三这样鲁莽,也可以说,不会有立三那样的勇气。”对此,“二十八个半布尔什维克”之一的盛岳也曾说过这样一句所谓“俏皮话”:“李的革命狂热是和他湖南人的秉性粗暴一起迸发出来的,而瞿的江苏学者的温文尔雅决定了他的行为。”中国代表与斯大林的这次会面过去九天之后,中国共产党第六次全国代表大会于6月18日正式开幕。瞿秋白致开幕词,在代表中央向大会提出追认八七会议的要求之后,瞿秋白指出:“固然‘八七会议以后,已逐渐将机会主义肃清了,但事实上政策上一切主要问题上,尚有许多不大正确的倾向,如盲动主义、先锋主义之类。这些也是妨碍党的工作的进行的。因此,大会一方面要肃清机会主义的残余,另一方面也要肃清一切变形的机会主义,使党完全布尔塞维克化。”瞿秋白坦率直陈:中央对二月会议的中国问题议决案是有不同见解的,希望六大能够纠正一切错误倾向,使党走到正确路线上来,从而完成中国革命和世界革命的伟大任务。

19日,共产国际书记布哈林作《世界革命形势与中国共产党的任务》的报告,重申了中国现阶段革命的性质是资产阶级民主革命,以及中国革命的形势是处在两个高潮中间的低潮时期。他严厉批评陈独秀领导的中共中央对于中国革命的性质和联合战线的任务,缺乏正确的了解,在紧急关头不能打破敌人的包围,因而犯有机会主义的错误。同时,他还以“武装暴动是精细的艺术,它不像划根火柴那样轻而易举”的比喻,批评了八七会议之后的盲动主义。据周恩来的回忆,布哈林将八七会议前大革命失败的责任全部诿过于陈独秀一人,并在报告中公开大骂瞿秋白与张国焘,说他们是大知识分子,要让工人干部来代替他们。

就在这样的局面下,20日,瞿秋白走上讲坛,代表五届中央委员会作《中国革命与中国共产党》的政治报告。报告共分为五个部分:一、中国革命问题;二、过去的教训;三、现在阶段盲动主义的危险;四、革命形势;五、党的任务。报告指出:“新的机会主义倾向与盲动主义有关。盲动主义是机会主义的反过面来。马日事变,不准备暴动,固是机会主义;但有的只几十人,亦要来暴动,说今天不能不暴动,主张暴动即社会主义,不暴动即资产阶级的机会主义。”因此,“盲动主义是非常之危险的东西,但是不懂盲动主义是什么,而形式上的反对,更危险”。

针对布哈林对中共党内知识分子的无端指责,瞿秋白掷地铿锵地回应道:“吾党缺少理论,有如布哈林和史达林(即斯大林)同志所说的,革命的党要有正确的理论的工作人员,就算几十人也是好的。无理论的党,必归破产。”

针对共产国际将中国大革命失败的原因全部归咎于中国党与陈独秀一人的做法,瞿秋白也勇敢表达了反对的意见,指出共产国际亦犯有错误,但依然强调自我批评的重要性。他说:“我们也可以批评国际,说对中国指导如何如何不切实!又是其他什么指导人的原因等等,而发生机会主义;但是这并不能去掉自己的责任。”

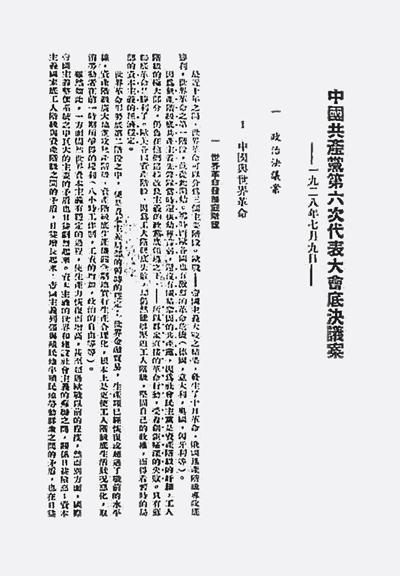

7月9日,大会通过由瞿秋白起草,经米夫、布哈林修改后,再由瞿秋白修改而成的《中国共产党第六次代表大会底决议案》。决议案指出:中国革命现在阶段的性质,是资产阶级民主革命。必须用武装起义的革命方法,推翻帝国主义的统治和地主军阀及资产阶级国民党的政权,建立在工人阶级领导下的苏维埃工农民主专政。会议现场,先由瞿秋白逐段宣读,大会代表边讨论边修改,全体一致通过后,全场掌声雷动,欢呼“中国共产党万岁!”并集体高唱《国际歌》。对此,瞿秋白深有感慨地肯定六大修正了过去的命令主义作风,充分发扬了党内民主,从而避免了党沦为“老爷党”的危险。他认为各地代表在讨论过程中对中央进行批评是前所未有的新现象。“以前,所谓党即执委会,执委会即常委,常委即书记,可以决定一切!这次大会就不同,不仅受共产国际指示,并且受各地群众代表的指导。”

在此后召开的六届一中全会上,选举产生了新一届中共中央领导机构,中央政治局常委由向忠发、周恩来、苏兆征、项英与蔡和森组成。其中,工人出身的向忠发成为继陈独秀之后在党的正式会议上选举产生的第一任党中央主席。瞿秋白当选为政治局委员。此前,布哈林在中共六大上宣布:共产国际认为不派代表比派那些犯错误的代表还要好些,因此决定此后对中国革命的指导不再通过派遣共产国际代表的方法,而是主要依靠在莫斯科设立一个常驻共产国际的中共代表团。从而开始了中国共产党在共产国际设立常驻机构——中共代表团的新阶段,结束了以往由共产国际派驻中国代表来指导中国共产党工作的历史。根据共产国际的提议,由瞿秋白与张国焘分别担任中国共产党驻共产国际代表团团长与副团长。邓中夏、余飞、王若飞、陆定一为代表团成员。

7月11日,中共六大閉幕。六天后,共产国际第六次代表大会又在莫斯科如期召开。就在这两个六大之间,瞿秋白迅速完成了从临时党中央政治局第一负责人到中国共产党驻共产国际代表团团长的角色转换。他的视野亦自此超越了共产国际与中国一国革命的关系,从而上升到国际共产主义运动的大舞台。回首1921年瞿秋白在张太雷引导下第一次参加共产国际大会,即共产国际三大,张太雷在大会留给中国代表的仅仅五分钟的时间里,振臂高呼请求国际共产主义运动的大家庭能够更多地关注中国革命。时隔七年之后,中国革命已位列共产国际六大提出的三大“主要国际任务”之一,中国问题更成为整个会议的首要议题。大会开幕当天,英国支部、美国支部与日本支部便联合发表《告中国工农书》,宣布:“为有中国这支队伍而自豪!”“为中国共产党在斗争前列所表现的英雄气概而自豪!”大会还通过开展“支援中国无产阶级的双周运动”的提议,决定给予中国革命刻不容缓的积极援助。而作为八七会议至中共六大期间中国共产党的最主要的领袖,瞿秋白自然成为整个会场众所瞩目的焦点,抑或说是预备迎接各方风刀霜剑的靶心。而他本色不改,依然勇于表达并坚持自我观点。

7月27日,瞿秋白在共产国际六大的第一次发言就针对布哈林在《关于国际形势与共产国际任务的提纲》中提出的“第三时期”的理论,“斗胆”发表了自己的不同意见。布哈林在此前的报告中将第一次世界大战至共产国际六大分为三个时期:1918年至1923年是第一时期,为“严厉的革命恐慌时期”以及“革命高潮波动全欧洲的时期”。这一时期以十月革命的胜利为标志,而止于德国无产阶级革命的失败。1923年至1928年是第二时期,为“资本主义的进攻时期,是一般的无产阶级防御争斗,特别是防御罢工的时期”。这一时期由于欧洲资本主义趋向稳定和秩序,直接革命的形势就成为世界帝国主义之殖民地区域的特殊性。1928年起便是第三时期,为“资本主义的改造时期”,这一时期“随着迅速的资本主义托拉斯化过程而来的是同资本主义对抗力量的增长,以及资本主义内部矛盾的集中爆发与最终崩溃”。在谈到中国革命时,布哈林更是大肆批评中国党在“愚蠢之极”的右倾机会主义之后,又犯了“低劣”的“左”倾盲动主义错误,然而“在脱离正确路线的倾向上还是右比左更甚”。被冠以“左”倾盲动主义帽子的“大知识分子”瞿秋白面对“中国革命是在‘向右转”的指控,实在是左右为难,他只得辩解说:“同志们都知道,中国人一般都有点‘民族局限性的缺点,虽然中国共产党内有许多所谓的‘知识分子,但是,我们的知识十分贫乏,尤其是在中国问题上。”紧接着,他便就“第三时期”问题提出了自己的观点,认为其“存在一个空白,就是在经济分析方面,当谈到工业生产力的增长、技术的改善等情况时,只是轻描淡写地谈了一下新经济形势对农业和亿万农民现状的影响”。而“总的来说,所有的殖民地国家都是农业国家”,“农民的作用对将来的战争是举足轻重的”,因此,瞿秋白提议必须制定出一个符合共产国际要求的关于殖民地农民问题的总政策。不然,如果“我们在提纲中得不到有关农业、殖民地和太平洋问题的明确答案,那么,所谓第三时期和第二时期似乎就区别甚微了”。瞿秋白的发言刚一结束,便有人插话:“对!”但也立刻遭到了布哈林及赤色职工国际总书记罗佐夫斯基的严厉批评。他们认为强调农业国家的特点,就是否定无产阶级的领导作用。由于共产国际六大是在苏联大规模批判托洛斯基的政治背景下召开的,大会以反右倾为主论调,笼罩在一片“左”倾的氛围之中。因此,瞿秋白从中国革命实践中总结出的有关土地革命的深刻认识在当时只能被视为“不合时宜”。

在共产国际六大上,瞿秋白还针对美共党员佩佩尔发布的“中国党内过去是孙中山主义,现在是托洛斯基主义”的言论予以了坚决回击,他义正辞严地指出:“我们损失了成千上万的同志。不过,我们在数量上的损失虽然很大,然而我们在质量上却锻炼了党,锻炼成为比任何时候都更加布尔什维克化的党。应当承认,武汉事变以后,中国党毕竟找到了新的道路。这不容否认。”

两个六大之后,瞿秋白写信给即将启程归国的周恩来说:“两次大会所给我们的确是不少。……政治上的认识,我自觉‘自信力增长很多。党的政治上之生长是异常的明显,两次大会之中,至少使一般参加的同志,得到了更深的了解。”然而,世事难料。共产国际六大召开不到一年的时间,实为“左”倾的布哈林便以“右派”的身份遭到了共产国际的尖锐批评斗争,曼努意斯基与库西宁很快取代了布哈林,成为共产国际的最高领导人。刚刚还沉浸在为自己的“左”倾盲动主义错误反省的情绪之中的瞿秋白,很快就因卷入中山大学的派系斗争以及有关富农问题的争论,而在“左”倾之上又被盖上了一顶右倾的大帽。

1929年5月,在与共产国际东方部讨论起草共产国际执委会致中共中央《关于农民问题》的信时,作为共产国际中共代表团团长的瞿秋白与共产国际东方部副部长米夫之间发生了严重分歧。米夫要求中国应该与苏联保持高度一致,加紧反对富农。瞿秋白则从中国的实际情况出发,认为在土地革命中不但不能反对富农,还应该联络富农。两人反复辩论,相持不下。最后在张国焘的调和下,瞿秋白不得不违心地服从共产国际的富农政策。但即便如此,他还是被视为以右倾路线与共产国际的正确主张相抗衡,并最终于1930年春,被撤销中共驻共产国际代表的职务。余下的工作则改由周恩来从国内赶赴莫斯科接任。(编辑 王兵)

作者:《传记文学》杂志编辑