节细胞神经瘤的CT及MRI表现

2019-03-21赵越杨斌

赵越, 杨斌

交感神经源性肿瘤包括节细胞神经瘤(ganglioneuoma,GN),节细胞神经母细胞瘤和神经母细胞瘤。GN又称神经节细胞瘤、节细胞神经纤维瘤,是一种少见的良性神经源性肿瘤,起源于原始神经棘细胞,可出现于由原始神经棘细胞所形成的交感神经链的任何部位,范围从颅底至盆腔,以后纵隔、腹膜后及肾上腺多见,而颈部及其它部位相对少见[1-2]。偶见由神经母细胞瘤成熟转化或化疗后转化而来,极少数可恶变或转移[3]。由于发病率较低,临床工作中对其认识不足,易造成误诊。本文回顾性分析43例GN患者的影像资料,总结其影像表现,旨在提高对该病的认识及影像诊断水平。

材料与方法

1.一般资料

回顾性分析2006年5月-2018年3月经手术病理证实的43例GN患者的影像资料,其中男21例,女22例,年龄4~67岁,平均28.2岁。20例为体检发现,无明显临床症状,13例表现为胸闷、胸背部不适、腹部闷痛等症状。6例因合并高血压、蛋白尿或怀疑有内分泌症状而就诊。4例临床疑诊神经纤维瘤病入院。

2.仪器及方法

采用东芝Aquilion64排螺旋CT机,扫描包括常规扫描和螺旋扫描,管电压120 kV,管电流250 mA,层厚5 mm,层间距2~5 mm。增强扫描自肘静脉经高压注射器注射非离子型对比剂碘海醇或碘佛醇100 mL(浓度320 mg I/mL),注射流率3~5 mL/s,常规行动脉期、静脉期扫描,必要时延迟3 min行延迟期扫描。采用GE HDx 1.5 T超导MR仪。患者仰卧位,自由呼吸,先行常规常规MR扫描。扫描参数:矢状面T2WI压脂,TR 5000 ms,TE 83 ms;横轴面T1WI,TR 750 ms,TE 10 ms;横轴面T2WI压脂,TR 8000 ms,TE 83 ms;冠状面T2WI,TR 4000 ms,TE 98 ms;视野(300~380) mm×(320~400) mm,层厚4.0~8.0 mm,层间距2 mm;激励次数4。增强扫描为横轴面、矢状面T1WI 抑脂序列,对比剂采用马根维显(钆喷酸葡胺,浓度469 mg/mL),剂量0.2 mmol/kg,注射流率2~3 mL/s。

43例中,28例行CT平扫及增强;7例行MR平扫及增强;2例仅行MR平扫;4例先行CT平扫,后行MR平扫及增强;1例先行CT平扫及增强,后行MR平扫;1例先行CT平扫及增强,后行MR平扫及增强。

3.图像分析

由两名中级职称以上影像诊断医师对CT及MR图像进行回顾性分析。评估内容包括病灶的位置、形态、大小、边界、密度/信号、强化方式、周围血管及组织情况等。病灶形态判断:类圆形、圆形及椭圆形、梭形均归类为形态规则,病灶主体形态规则伴有伪足或嵌入式生长的,也判断为规则,病灶呈分叶状或其它无规则形状,判断为不规则。

结 果

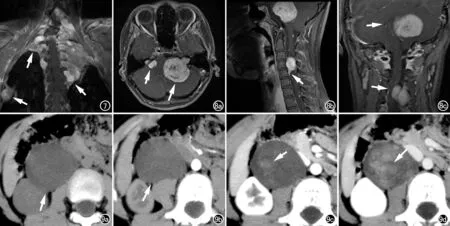

43例GN中,发生于后纵隔脊柱旁19例(右侧14例,左侧5例)(图1~2),发生于肾上腺10例(右侧7例,左侧3例)(图3~4),椎管内外多发6例(图5~7),其中3例伴全身皮肤及皮下多发结节;椎管内单发伴双侧听神经瘤1例(图8);椎管内外单发2例;腹膜后5例(图9)。病灶最大径约15.0 cm×10.5 cm×11.0 cm(位于右后纵隔脊柱旁)(图2),最小约4.5 cm×3.0 cm(位于左侧肾上腺),平均(7.5±2.4) cm×(4.5±1.8) cm。43例均边界清楚,25例呈椭圆形或梭形,9例呈类圆形,9例形态不规则。22例伴有伪足或呈嵌入式生长,13例脊柱旁病灶部分嵌入椎管内,造成相应椎间孔扩大。

CT平扫密度均匀25例,不均匀9例,9例出现钙化,表现为斑点状、斑片状,可位于病灶中央或边缘(图5)。CT值20~38 HU,平均(28.4+7.3) HU。30例CT增强扫描,其中21例行2期增强扫描(动脉期和静脉期)(图1、5),9例行3期增强扫描(动脉期、静脉期和延迟期)(图3、9)。22例动脉期及静脉期无明显强化,5例轻度不均匀强化,3例中度强化,9例延迟期可见条片状或絮状强化。4例病灶内见穿行的血管,无狭窄,走行自然(图3、4)。

MR平扫T1WI呈等或稍低信号,T2WI以高信号为主,4例可见典型漩涡征,8例信号不均,可见条索状稍低信号。12例MR增强扫描仅行动脉期及静脉期扫描,其中8例呈轻度斑片状或絮状不均匀强化,1例呈明显不均匀强化,病灶包绕胸主动脉(图2)。所有病灶周围均未见肿大淋巴结。

镜下见瘤细胞主要由梭形神经鞘和神经纤维细胞及圆形分化成熟的神经节细胞组成,呈波浪状或束状排列,肿瘤胞浆丰富,瘤内可见大量黏液样变性基质。免疫组化:神经节细胞NF(+)(40/43)、Syn(+)(38/43)、NSE(+)(38/43),神经鞘细胞S-100(+)(22/43)、NSE(+)(20/43)、MBP(+)(8/40)、Leu-7(+)(4/43),GFAP(-)(21/43),CgA少数细胞(+)(5/43)、CD99(-)(43/43)。

图1 男,18岁,T3-T6椎旁GN。a)冠状面T2WI示T3-T6椎旁类圆形肿块,呈不均匀稍高信号,可见伪足(箭);b)横轴面T1WI示病灶呈均匀低信号,边界清楚(箭);c)横轴面T1WI增强示病灶片絮状轻度强化(箭)。 图2 男,13岁,右后下纵隔GN。a)横轴面CT平扫示右后下纵隔不规则肿块,边缘欠光整,右侧椎弓根、横突骨质吸收、破坏(箭);b)横轴面T2WI示病灶呈高-低混杂信号(箭);c)横轴面T1WI示病灶呈均匀低信号(箭);d)横轴面T1WI增强示病灶不均匀显著强化,包绕胸主动脉(长箭),肿瘤累及相应层面椎旁、椎间孔、椎弓、椎板及棘突,并伸入右侧竖脊肌(短箭);e)冠状面T1WI增强示病灶沿胸4/5、5/6、6/7右侧椎间孔突入胸腔,相应椎间孔明显扩大(箭)。 图3 女,25岁,右侧肾上腺GN。a)横轴面CT平扫示右侧肾上腺椭圆形肿块,密度均匀,边界清楚(箭);b)横轴面CT动脉期示肿块无明显强化,内见血管影(箭);c)横轴面CT静脉期示肿块边缘及内部结节状强化(箭);d)横轴面CT延迟期示病灶强化范围进一步扩大(箭)。

讨 论

1.临床及病理概述

GN是一种源于交感神经链的良性肿瘤,但也有恶变的可能,有别于起源于外周神经雪旺氏细胞的神经鞘瘤及副交感神经的嗜铬细胞瘤,占神经源性肿瘤的2%~3%[2-4]。可发生于任何年龄,尤其好发于儿童及青少年,约60%发生于20岁前,男女比例相当,也有文献认为女性稍多于男性[4-5]。本组43例,男女比例相仿,30岁以下占65%(28/43),与文献基本相符。由于大部分GN不分泌生物活性物质,一般无任何临床症状,仅因肿瘤过大压迫产生相应的临床表现。少部分GN可分泌生物活性物质,如儿茶酚胺、血管活性肠肽、雄性激素等而出现相应的临床表现,如高血压、腹泻及女性男性化等[3,5]。部分患者尿中尿香草扁桃酸(VMA)、尿高香草酸(HVA)可升高[1,3]。GN大体病理切面呈黄白色半透明状或胶冻状,质地较软。镜下见神经节细胞为固有成分,多数分化较好,神经纤维增生成束,呈波浪状或编织状,间质中含有大量的黏液基质,血管较少。少数GN可合并嗜铬细胞瘤、神经纤维瘤病[6-9]。本组3例合并Ⅰ型神经纤维瘤病,表现为椎管内外及腹、盆腔多发病变,伴双侧背部、臀部及骶尾部皮下多发结节;1例合并Ⅱ型神经纤维瘤病,表现为双侧听神经瘤及左侧颈部椎管内外GN。有学者认为GN可能是神经纤维瘤病全身的局部表现之一,因此对患者进行全身多系统检查非常有必要[10]。目前关于GN与神经纤维瘤病两者之间是否存在某种内在联系尚存在争议,有待进一步深入研究。

图4 女,39岁,右侧肾上腺GN。横轴面CT静脉期示右侧肾上腺肿块呈嵌入式生长(长箭),内见线状血管影(短箭)。 图5 女,8岁,T9-L2右侧椎前及T12-L3椎管内外多发GN。a)横轴面CT平扫示右侧肿块及左侧肿块上部斑点状钙化(箭);b)横轴面CT平扫示左侧肿块内部斑片状、条片状钙化(箭);c)横轴面CT静脉期示肿块轻度强化(箭);d)冠状面CT增强示肿块累及相应椎间孔扩大(箭)。 图6 男,39岁,S5-6髓内硬膜下及双侧腰骶尾椎管内外双侧多发GN并Ⅰ型神经纤维瘤病。a)矢状面T2WI示S5-6髓内硬膜下椭圆形肿块,T2WI呈高信号,边界清楚(箭);b)矢状面T1WI示S5-6硬膜下肿块呈稍低信号(箭);c)矢状面T1WI增强示S5-6硬膜下肿块呈片絮状轻度强化(箭);d)横轴面T2WI示L5双侧神经根结节状增粗(箭);e)横轴面T2WI示骶管内外多发结节,相应椎间孔对称性扩大(箭);f)横轴面T1WI增强示病灶片絮状轻度强化(箭)。

2.CT及MR表现

由于GN病理上存在包膜,故大多数肿瘤边界清楚,但仅部分可见包膜显示,多不完整、断续状,增强扫描可见强化,本组12例CT(12/34)、12例MR(12/15)可见包膜,以T1WI及增强扫描显示包膜较好。肿块常呈类圆形或卵圆形,也可呈哑铃状或分叶状,由于肿瘤内含大量黏液基质,故质地较软,肿瘤常轻度推压、包绕血管,部分沿周围器官间隙嵌入性生长为特征性表现[4,11]。本组22例呈伪足或嵌入式生长,具有一定的特征性,但该征象也可见于其它的神经源性肿瘤,因此22例中有14例被误诊为神经鞘瘤。刘文慧等[12]报道了一组28例GN患者CT表现,其中24例密度均匀,即使病灶巨大,也罕见出血、坏死。CT平扫与同层肌肉相比呈稍低密度,部分GN因含黏液基质、脂质或间质血管成分较多而表现为更低密度,可呈液体样密度,甚至可见脂肪成分,本组1例CT平扫可见小片状脂肪密度。有文献[9]认为脂肪成分对诊断GN有重要提示作用,但不具特异性,需与畸胎瘤或肾上腺的腺瘤等相鉴别。钙化出现率约为10%~40%,多为针尖状、小斑点状及包膜细线状钙化,而粗大或不定形钙化被认为具有恶性倾向[1,4-5,8]。本组1例可见粗大结节状钙化,肿块呈分叶状,累及周围肌肉,增强明显不均匀强化,与典型GN表现不符,考虑可能为恶性节细胞神经母细胞退变而来。肿块大部分呈均匀性T1WI低信号,T2WI高信号,部分肿瘤在T2WI上呈线状、结节状、片状低信号影,为肿瘤内相互交错的神经纤维及雪旺氏细胞构成,即漩涡征,被认为是GN的特征性表现,本组4例出现典型漩涡征,而CT上未见此征象,与MR较高的软组织分辨力及对比剂成像原理不同有关[1,13]。本组8例出现条索状、絮状强化,其它文献[13-14]也有类似报道,笔者认为此种强化方式的病理基础与MRI的漩涡征相类似,有助于GN的提示诊断。GN瘤内血管稀少,为乏血供肿瘤,增强扫描动脉期不强化或仅轻度强化,静脉期和延迟期可见肿瘤内结节状、斑片状轻、中度延迟强化,是由于肿瘤内大量黏液基质导致细胞外间隙扩大、对比剂滞留所致[7]。有时可见肿瘤血管穿行其中,这些血管形态及走行正常、自然,一部分为肿瘤的营养血管,一部分为被包绕的周围组织血管。本组15例无强化GN均位于后纵隔脊柱旁,且仅行2期增强扫描,与文献报道[11,15-16]的大多数无强化GN相符合,未充分延迟扫描可能是造成本组及文献报道的部分GN无强化的原因,因此易误诊为囊肿或淋巴管瘤等囊性病变。

图7 男,19岁,GN并Ⅰ型神经纤维瘤病。冠状面T1WI增强示双侧颈胸椎骨内外及右侧胸壁多发结节状强化(箭)。 图8 女,13岁,GN并Ⅱ型神经纤维瘤病。a)横轴面T1WI增强示双侧听神经瘤及C4椎体水平髓内硬膜下GN明显强化(箭);b)矢状面T1WI增强示髓内硬膜下病灶可见伪足;c)冠状面T1WI增强示四脑室及脊髓受压移位(箭)。 图9 男,6岁,右侧腹膜后GN。a)横轴面CT平扫示腹膜后类圆形肿块,密度均匀,边界清楚(箭);b)横轴面CT动脉期示病灶未见明显强化(箭);c)横轴面CT静脉期示病灶内部片絮状强化(箭);d)横轴面CT延迟期示病灶强化范围进一步扩大(箭)。

3.鉴别诊断

①节细胞神经母细胞瘤及神经母细胞瘤,发病年龄较小,常发生于5岁以下;实验室检查儿茶酚胺常增高;病变具有侵袭性;钙化更常见,钙化常呈粗大、不规则形;增强扫描呈明显强化。常见骨转移。②嗜铬细胞瘤,发病年龄较大,常并发阵发性高血压。肿块呈软组织密度,坏死明显,增强扫描后呈明显强化。③肾上腺占位性病变,必须仔细辨认肾上腺的存在,除位于肾上腺的节细胞神经瘤外,腺瘤、转移瘤其病史,实验室检查与之不同,腺瘤、转移瘤均未见延迟强化。④神经鞘瘤及神经纤维瘤。鞘瘤囊变明显,呈明显强化,神经纤维瘤常边界欠清,呈结节状改变,增强扫描呈中等强化,均无延迟强化表现。