阎连科文学的破坏者

2019-03-19陈娟

陈娟

2019年3月4日,阎连科在北京接受本刊记者专访。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)

作家阎连科至今对6年前的一次观影经历念念不忘。

那年夏天,无论是媒体还是普通观众,都在讨论着一部讲述“90后”青春故事的电影。按捺不住好奇,55岁的阎连科跑到电影院排队买票,当售票员让他选座时,他有些不好意思,低头说“最后一排最角落的位置”。坐在一帮年轻人的后面,这位头发花白的老作家认真地看完了116分钟的电影,直到片尾曲结束。走出影院,他有些恍惚:这也叫电影吗?这个时代到底发生了什么?

这次观影经历对阎连科的直接影响是,他决定要做一件事:自编、自导、自演一部电影,让自己从贫穷而又自命清高的文学队伍中,一跃跨进电影行业。“让那些为名声、票房、片酬、奖项而每日奋斗的导演和演员,完全折服于这部电影。”

在内心里演绎了多次这部电影“先冷后热、前寂后炸”的场景之后,阎连科找来导演顾长卫、作家蒋方舟、编剧杨薇薇等,开始筹谋创作这部“名利双收”的电影《速求共眠》。电影的故事用阎连科的话说是“最不可能发生的事”——来自山区的中年农民工与北京大学女研究生之间的情感纠葛,阎连科自己演农民工,蒋方舟则演青春靓丽的女研究生。这个“伟大的计劃”后来落了空,阎连科“奋不顾身追名逐利之途”也随之中断。

“我错失了一次当最佳男主角的机会。”6年后,回忆起曾经折戟的电影梦,阎连科调侃道。关于那场逐梦之旅,他并没有浪费,而是写进了自己的最新长篇小说《速求共眠》中。

一场失败的电影实验

“写《速求共眠》目的很明确——希望和读者见面、交流,告诉读者这个作家还在写作,还在对文学进行思考。”阎连科对《环球人物》记者说,他称这次写作是“对自己的一种背叛”——早些时候,有人问他“为谁写小说”,他的答案是:为自己的内心世界。

小说《速求共眠》讲述的是一部电影剧本《速求共眠》诞生的过程。阎连科将他自己、顾长卫、蒋方舟都写进了小说,而且都是“本色出演”:一天,作家阎连科偶然看到一篇微信文章,讲的是中年农民工李撞与北大女研究生李静的爱情故事。他找到顾长卫、蒋方舟等人商量,想把它拍成一部电影,几人一拍即合。

为了写剧本,阎连科进行了一场田野式的调查:回到家乡采访李撞和乡邻,又在北京找到李撞的儿子、工友和李静,还查阅警察办案的笔录。在调查过程中,每个人都有不同的说法,不断推翻、不断更新。

关于李撞与李静的纠葛,李撞的说法是这样的:工友麦子与他打赌,“如果与李静约上会,给你2000块”,为了钱,他对李静纠缠不休;到了麦子那里,则变成李撞看上李静家有钱,企图勾引她,之后财色双收;而在女主角李静的口中,起因是李撞拾到她的钱包之后归还,她觉得这个人实在、淳朴,两人一来二往有了感情……

最终,阎连科写成的剧本《速求共眠》,与最初设定的“讲述李撞和李静的畸恋”不同,是另一个版本:李静因留京不成深受打击,和院长提出愿意接受潜规则被拒,之后举着“走近我,速求共眠”的牌子以示对抗,正好遇到李撞。结局是两人恢复理智,友好相处,但已没有爱情的纠葛。面对这样的剧本,顾长卫毫无兴趣,电影不了了之。

整部小说故事环环递进,反转莫测。在写作手法上,阎连科也“放飞自我”,将同名纪实小说、调查过程、访谈实录、审判记录、电影剧本等多种体裁信手拈来,一一呈上,虚实交错,扑朔迷离。

“真实否定虚构,虚构否定真实,七八种声音相互交错,叫嚣来叫嚣去,最后闹得一片乱象,谁也不知道哪个是真哪个是假。从某种程度上说,这是和现实相当吻合的——到处充满着谎言。”阎连科说,“我想,它给读者带来的愉悦和趣味都超越我以前的小说,丢失了以往小说的沉重感,恢复到一种纯粹的阅读趣味上来。”多年写作经验,让他深知什么样的作品更易被接受。

作为整件事情的亲历者,蒋方舟对小说《速求共眠》有自己的理解。在她看来,小说最独特、最有趣的是“充满了对撞”,“有代际之间、城乡之间的对撞,包括作家阎连科与现实之间的对撞。更重要的是这些对撞,作者并没有给出答案,而是参与其中”。

“在这些对撞中,人的困境和人性的弱点展露无遗。”阎连科说,文学的意义就此完成。

走出田湖

《速求共眠》中的男主角李撞,是生活在河南皋田村的农民。在阎连科的笔下,这个偏远的小村庄发生着荒诞的故事——青年李撞强奸了同村女子,之后两人成婚生子。妻子过世后,为了供儿子读书,他将妻子的骨灰卖于邻村之人,等那人哥哥去世后合葬。

“看起来不可思议,但在乡村确实发生着。这正是普通农民的苦难或者说困境。”阎连科说。写作40年,他的文字和故事都紧紧地依附在乡村的土地上,尽管他已从乡村出走多年。

2019年3月3日,阎连科在新书《速求共眠》发布会上,与青年作家蒋方舟对谈。

如同高密之于莫言,商洛之于贾平凹,梁庄之于梁鸿,阎连科“写作用之不尽的一眼泉”源自故乡田湖。2018年,他追忆童年的记忆,追寻作为作家的他与村庄的关系,写成一本书,取名《田湖的孩子》。

在阎连科的记忆中,田湖最早是有寨墙的,是用夯板夯打起来的土围,一丈多高、一丈多厚。寨门楼是用八斤重的古砖砌成,寨门上的大铁钉,“圆圆鼓鼓凸起来,美如孩童的拳头般”。那时候,村里的富人家多烧煤,制作煤饼需用黏土做“煤土”,人们便到寨墙上取土,取着取着,寨墙就轰然倒塌了。

少年阎连科经历着田湖的繁盛和衰落,眼看着父亲勤苦劳作,把家中的草房变成瓦房。因为这稀有的“瓦房”,一个来自省会郑州的小女孩见娜“掉”到了他们家——村里要修公路大桥,见娜的父亲是郑州建筑公司的技术员,临时住进他家。

“那是我这一生中见到的第一个城市人。”阎连科回忆说。一个是城市少女,一个是农村少年,两人从误解走向相知。等到公路大桥修好,见娜一家仓促离开。阎连科很失落,从桥头爬上桥面,望着远伸的沙土公路,突然有了一个念头:从这里走出,离开家和村庄,走到世界之外的洛阳和郑州,到达一个新世界。

阎连科的第一次出走发生在10岁左右。他沿着大堤走离村庄,计划着蹚过伊河水,爬到伏牛山的九皋主峰上——听说李白上过那山峰,“我蓄意要爬到那山上,想象着和李白一样坐在山顶,诗兴大发”。但最终落空——他在半路上碰到了三姑父,被揪了回去。

离开的向往和冲动一直萦绕在阎连科的心中。第二次出走是在14岁那年的暑假,他打着“去洛阳打工”的幌子,开始了一场远行。倔强的他背上行囊,独自一人一步步向着洛阳进发,晚上睡在沿路村庄的麦场屋,饿了摘路边果园的苹果。最终经过长途跋涉,他到了洛陽——人生中踏入的第一个大城市,“满目新鲜”。

如果说见娜的到来,让阎连科萌生了逃离土地的欲念,那么知青们的到来和他们的故事,“让那种子似的欲念,开始了一种莫名的水润膨胀”。

1975年的一天,阎连科在姐姐的床头拿到一部小说,书名是《分界线》,作者张抗抗。小说的具体情节,他早已记不清,但封底上的简介仍记忆犹新,一个北大荒的女知青,被调到了哈尔滨,凭借的正是这部小说。“这使我茅塞顿开,原来写小说就能离开农村了,就能进到城里了。”

之后,阎连科便开始偷偷地写小说。白天上学读书,晚上点上油灯写。高中辍学后,他到工地打工,在山上搬石头抡锤的间隙,默默地趴在屋里写。1978年下半年,他终于完成了人生的第一部小说。那年年底,怀揣着逃离土地的梦想,阎连科报名当兵。不久之后,他回头去找那部完成的小说,早已不见踪影——母亲在烧饭时,拿那小说做烧火的引子,差不多全烧了。

当兵的第二年,也就是1979年,阎连科发表了处女作《天麻的故事》。故事讲述一名士兵想入党,给指导员送了一斤天麻。指导员拒收,还写了一封信,告知他入党要如何表现,但不能送礼。因为发了一整版文章,他轰动全军,还得到8块钱的稿费。

拥抱苦难不是一个轻松的姿态

上世纪80年代,文学进入黄金时代。当时,纯文学上的“改革”“反思”“寻根”“先锋”等潮流纷纷涌现:史铁生因《我的遥远的清平湾》一举成名;韩少功的《文学的根》与《爸爸爸》被视为寻根小说代表作;莫言以中篇小说《透明的红萝卜》轰动文坛。

年轻的阎连科不甘落后,陆续写了自己的“系列”作品:有讲述清明上河图里市井人情的“东京九流人物系列”;有以故乡瑶沟为背景,讲述主人公在土地上为读书、为爱情、为求职苦苦挣扎的“瑶沟系列”;有以“农民军人”为主题的“和平军旅系列”。“都是很传统的写作,几乎都是垃圾,现在都不会去看了。”多年之后,再次提及早期作品,阎连科如是说。

这样“劳动模范”般的写作,几年消耗下来,阎连科的身体垮了。1991年的一天,他起床时左腿麻木,无法下地。后来很长一段时间里,他都处于半瘫痪状态,无法写作。他开始阅读托尔斯泰、马尔克斯、屠格涅夫……“我的文学自觉,就来自于这场疾病和阅读,视野完全发生了变化,小说也一下子从某一种现实生活,走进了某一种生命。”

1997年,阎连科创作中篇小说《年月日》。故事以千古旱天那一年起笔,主要写了村民们逃走后,只剩下先爷、盲狗,而就在此刻,“我家地里冒出了一棵玉蜀黍苗”,最后先爷以自己的身体化作肥料,滋养大地,身体和玉米的根系融为一体。这部充满狂想、荒诞而夸张的小说,让阎连科在文坛引起关注。

之后,便如同哈佛大学教授王德威所言,“90年代中后期,阎连科仿佛开了窍”。无穷的想象力在阎连科的笔下喷薄而出:《日光流年》中,“喉堵村”村长司马蓝率众凿渠,穿越耙耧山脉六十公里,引来灵隐河水,最后不得不付出惨重的代价;《坚硬如水》里,“文革”中一对上纲上线、疯狂革命的男女挖掘了一条地道——一条汇聚爱情、死亡和革命的地道;《受活》中,在一个匪夷所思的县长带领下,“受活庄”里上百个聋、哑、盲、瘸的残疾人组成“绝术团”巡演,只为了买回列宁的遗体,之后举办展览发展旅游业……

阎连科一次次地回到故乡,“源源不断地索取和偷盗那片土地上发生的故事”。在他的笔下,那片耙耧山脉以及曾经养育他的村庄,竞相出现,惨烈、荒诞的故事一次次上演。

借助极具想象力的手法,阎连科不断书写生活的复杂性、荒诞性,因此被誉为“荒诞现实主义大师”。但他本人并不认同,而是将之称为“神实主义”——即在创作中摒弃固有真实生活的表面逻辑关系,去探求一种“不存在”的真实,看不见的真实,被真实掩盖的真实。“文学应该关注那些看不见的真实,那些不曾被记录的真实。”

2013年出版的《炸裂志》,正是阎连科实践“神实主义”的主张之作。

一个名为“炸裂”的村庄改天换地,由贫困村瞬间变成超级大都市。巨变中,人心与世道都在承受着种种分裂,“被真实掩盖的真实”也一一暴露:脱贫致富靠的是扒火车;改村建镇凭的是出卖肉体;率众偷盗能升官……“以一种浓缩了的点试图揭示‘高速发展的悖谬和荒唐。拥抱苦难不是一个轻松的姿态,它既是阎连科的方法论又是其世界观。”文学评论家程德培说。

第二年,阎连科获卡夫卡文学奖,这也是该奖设立14年来首次授予中国作家。当时的授奖辞是这样说的:“阎连科多年写作,一直在寻找20世纪以来中国命运的矛盾。他有着犀利的讽刺和对现实的观察能力,最重要的是他拥有面对现实的勇气。”

写作之外,阎连科还在大学教授创意写作课。

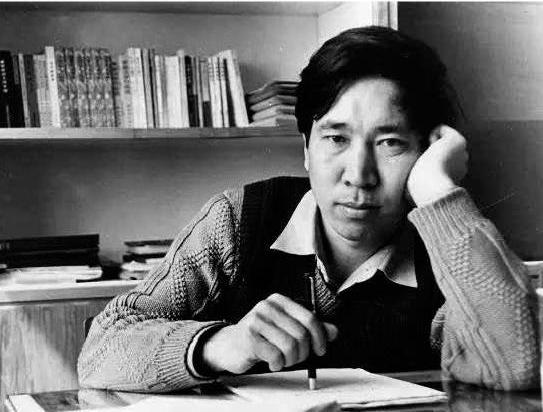

青年阎连科。

阎连科的小說大都讲述故乡土地上发生的故事,将生活的复杂性、荒诞性一一展现。

一个懦弱的人和拳击运动员

阎连科并不觉得自己勇敢,“我是一个无能而懦弱的人”,他在采访中多次这样说道。

阎连科经常把自己写进作品中,而他刻画的自我形象通常也是“无能而懦弱”的。《炸裂志》中,作家阎连科是《炸裂志》编纂委员会主任,奉市长命令编书,每每和市长发生冲突都败下阵来;《日熄》中,阎连科江郎才尽,恨不得要做和尚;而在新书《速求共眠》中,阎连科是一个追名逐利的“闲贱的文人”,对什么都没有信心,左右摇摆。

“一方面,在写作中注视黑暗;另一方面,又在生活中逃避黑暗,渴望温暖、光明和舒适,逃避承担和责任,从而成为了一个生活和文学中都相当犹豫、懦弱的人。”阎连科曾如是剖析自己。及至后来,当有人问他和世界的关系时,他的答案是“一个懦弱的人和拳击运动员”,“在世界这个强大的对手面前,常常没有勇气反抗”。

近些年,阎连科愈发感受到自己面对现实的“懦弱”,以及“写作无意义”,尤其是《炸裂志》完成后。就在《速求共眠》的后序中,他说从来没有像现在这样感到文学的无力和无趣,自己的写作进入到焦虑期和挣扎期,“每次提笔都感到手卡在脖子上,让我呼吸不上来,使笔难以落下去”。

也许是为了逃脱“写作无意义”的困境,阎连科开始在讲台上努力勾勒“写作的意义”。

目前,他是香港科技大学的驻校作家,每年上半年都在清水湾授课,教授《中文创意课》。班上有30多个正式学生,大多是理工科生。另有30余旁听生,慕名而来,“少则年仅二十,老则七十余岁,每周每周,大家相聚相悦,谈论文学,尝试写作,共同读书,相互品评”。

到了下半年,阎连科又回到人民大学创意写作研究班的课堂,同样教授写作,不同的是学生大都是“已经成名的作家”。双雪涛、蒋方舟、郑小驴等都已从这里毕业。“阎老师讲课没有PPT,重在即兴和临场发挥,但逻辑严谨,滔滔不绝。”郑小驴告诉记者。

在课堂上,阎连科乐于分享自己的作品,让学生品评、讨论甚至争吵。郑小驴印象较深的一次课是“《南方》的成功与《日熄》的失败”。当时,阎连科刚刚完成《日熄》,就将之拿到课堂上与博尔赫斯的作品《南方》对比。“我的要求是你不要说好,就坦诚地告诉我哪里读起来不舒服,觉得应该怎么改。”阎连科说,他希望学生有自己的文学观和世界观,“质疑自己的老师,别走我们的老路”。

“文学的最大建设就是破坏。就像博尔赫斯的小说,最伟大的就是对人的不关心,创造另外一种小说。”阎连科说。他这些年的创作正是如此——每一次写作都力求与上一部不同:在《日光流年》中,他用倒叙手法从一个人的死写到生;《坚硬如水》则是一场语言实验,小说充斥着“狂欢式”的革命语言;到了《炸裂志》,写作手法让人耳目一新,完全依照地方志的方式……

但阎连科自己觉得这些“破坏”远远都不够。“随着年龄的增长,我发现自己也没有那么大的才华,知道无法超越前人,这种情绪是非常悲伤的。”阎连科说,“只是写作已经成了你生命中的一个陪伴,你常常会觉得那个好的小说就在眼前,一步之遥,一伸手就抓到了。它飘忽不定,等有一天真的抓到了,也许就可以封笔,可以谢幕了”。

阎连科 著名作家,1958年生于河南洛阳嵩县田湖瑶沟。现任中国人民大学文学院教授、香港科技大学高等研究院冼为坚中国文化教授。作品已经被翻译成二十几种文字。代表作有《日光流年》《受活》《风雅颂》《炸裂志》等。