鲁迅小说《呐喊》的日译研究

——论“鲁迅化”与“本土化”翻译跨时空对话

2019-03-19冉秀

冉 秀

(重庆交通大学外国语学院,重庆 400074)

一、前言

在党的十九大“中国经典走出去”的号召下,鲁迅文学的译介与传播这一课题在日本越来越受关注。宋绍香对鲁迅文学在日本的传播和翻译历程进行了调查,并对鲁迅文学的外译作了较为详细的概述性介绍[1]。但是,对《呐喊》等小说集的日译介绍和研究仍需进一步的延伸和拓展。

鲁迅文学能够扎根于日本读者,得益于日本一代又一代的鲁迅文学研究专家及日本的鲁迅文学翻译家的努力。正是由于他们承前启后的传播和译介,鲁迅文学得以在日本长青不衰。因此,要了解各个时期日本读者怎么接受鲁迅文学,就必须究明日本的学者如何译介鲁迅。研究鲁迅文学的日译本是了解日本学界和日本读者如何解读鲁迅、如何理解鲁迅文学的重要窗口。同理,研究《呐喊》的日译,便成为了解日本学界如何理解鲁迅文学的入门课。

《呐喊》发表近100年以来,日本学界对《呐喊》的研究和译介的热情持续高涨。所以,弄清近100年以来日本学界对《呐喊》的译介,研究翻译家们在不同时期翻译《呐喊》所采用的不同的话语,研究译者的不同译语方式,即对话语共同体《呐喊》所采用的不同翻译策略,可以清楚地明白各时期的译者对《呐喊》的跨越时空的对话。

那么,各个时期的日本译者对于共同的对话主体《呐喊》是如何进行跨时空的对话的呢?他们所采取的跨越时空的不同对话,是基于何种不同的对话背景而产生的呢?他们的话语背后有着何种不同的个体及社会环境因素?这是本文接下来要重点考察的课题。

二、《呐喊》的日译状况

早在《呐喊》1923年出版以前的1922年,《呐喊》中的《孔乙己》就被译成日文发表于由日本人创办的日文刊物《北京周报》上;《兔与猫》则由鲁迅本人译成日文发表于1923年1月的《北京周报》上[1]。一直到现在,《呐喊》在日本的翻译随着时代的更替而被一批又一批的日本学者翻译。以此,鲁迅伴随着他的作品在日本的研究和译介也形成了定格化,鲁迅文学在日本的译介也随着时代的变化,与时俱进地成为日本译者跨越时代的翻译主体。

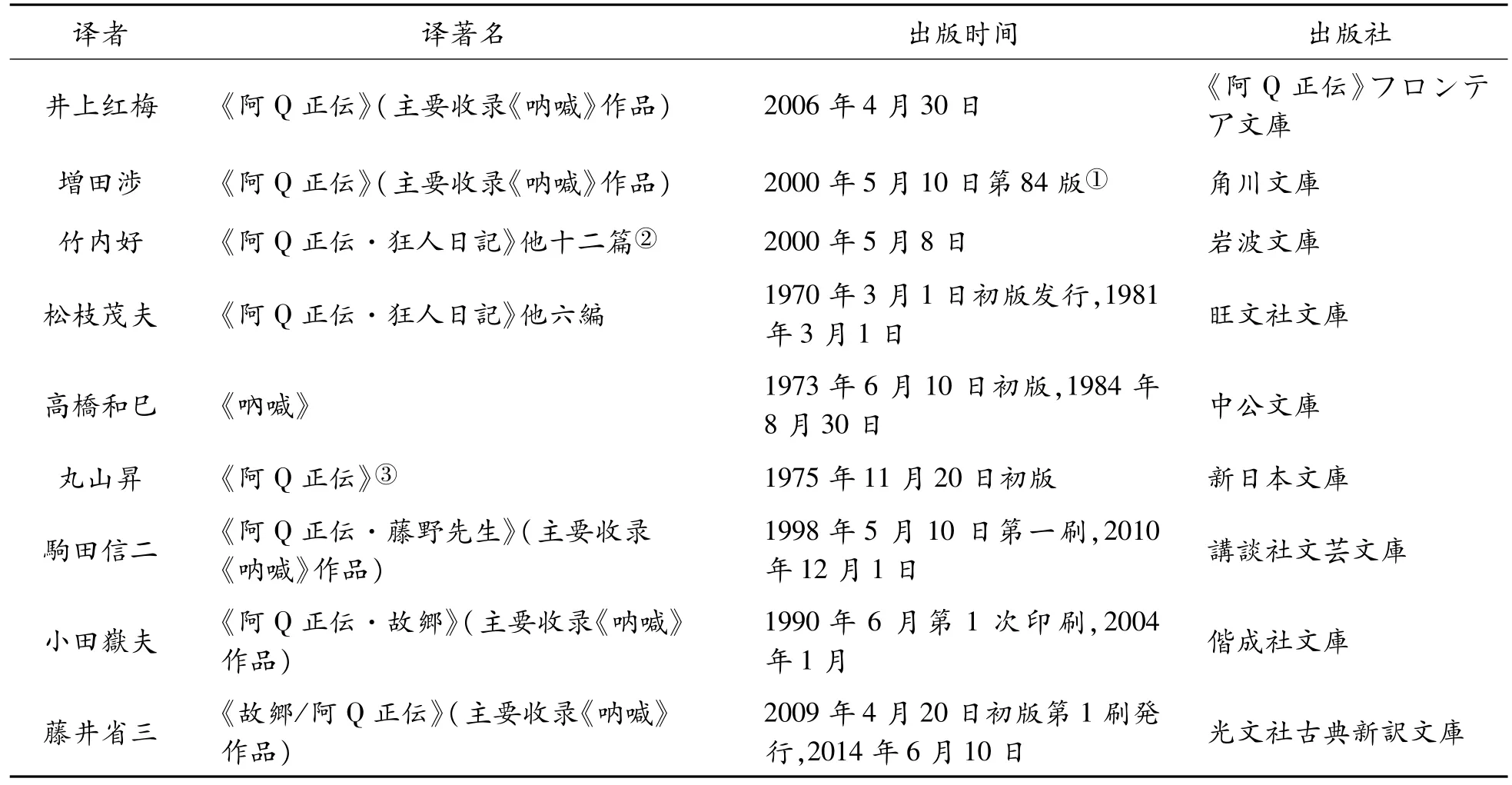

《呐喊》的全集译本最先由井上红梅翻译并于1932年出版。1935年,由增田涩、佐藤春夫等人合译的《鲁迅选集》出版发行,该选集收录了《呐喊》的大部分篇目。根据目前搜集到的资料来看,1931—2009年的近80年间,《呐喊》日译本的译者、出版时间和出版社情况大致如表1所示。

表1 《呐喊》的译著情况

从表1可知,日本学界在各时期译者解读和译介《呐喊》的基本情况。由于译者们所处的社会背景、人文环境和政治导向不同,他们翻译鲁迅文学时所采取的策略──翻译话语也各有不同。如有的学者采用直译,有的学者采用意译;有的采用“归化”,有的采用“异化”。本文主要以1930年井上红梅译本和1970年丸山升译本为中心,分析考察两位译者在翻译《呐喊》时展开的跨时空译语对话。

三、译者井上红梅与丸山升

(一)井上红梅

井上红梅(据资料显示生卒年为1881—1949年)的《呐喊》译作发表在1930年。他在1920年代曾经长时间广泛游历中国,对中国的风俗民情进行过长时间考察,比较熟悉中国的民间文化、政治环境和人文环境。在中国居住期间,井上红梅主要研究中国的风俗文化,尤其是对中国的“吃、喝、嫖、赌、戏”有详细研究[2]。这从他的作品《酒、鸦片、麻雀》一文中可以窥探一二。井上红梅在1920—1930年被称为“中国通”。他是第一个全面翻译鲁迅文学,最早将《呐喊》《彷徨》译介到日本的学者。鲁迅思想和鲁迅文学能够全面进入日本读者视野,可以说井上红梅的贡献功不可没。那么,有着特殊中国文化背景的井上红梅究竟采用何种译语形式对话鲁迅文学,并且这种话语方式是如何对鲁迅文学的严肃性、作品性进行译介的呢?这是笔者要研究的课题。

对于话语主体──《呐喊》诸作品,井上红梅曾经在1928年《阿Q正传》译作附言中写到:

鲁迅小说《阿Q正传》是中国文艺复兴时期(新旧文化交替时期,笔者注)的代表作。作品描述了辛亥革命的牺牲品——一位农民悲惨的一生……。鲁迅用一流的写作手法辛辣地讽刺了辛亥革命当时的状况。像阿Q那样无辜地成为革命牺牲品的小人物的生活状况,就是当时中国的实际国情……。虽说是奇人传,却也真实地放映了当时中国民众的真实生存现状。[3]

由此可见,井上红梅对鲁迅文学的深刻性和严肃性有一定程度的领悟和理解,也能较为准确地传达《呐喊》作品的严肃性主题。井上红梅的《呐喊》译作出现在1930年初,当时正是日本试图全面入侵中国、欲实现其“大东亚共荣圈”野心的时期。日本的政界、学界以及社会其他各界人士都非常渴望了解中国,了解中国的民俗民情、社会环境以及中国国民的思想状况,正好全面揭露国民劣根性的《呐喊》诸作品满足了日本社会各界全面了解中国的愿望。因此,井上红梅基于自己特殊的中国文化背景而翻译的《呐喊》译作,正好符合当时日本社会全面了解中国国民性的目的。

从上述井上红梅评价《呐喊》的话语可以知道,井上红梅对话《呐喊》的态度是以一种“上对下”“大国对弱国”“强者对弱者”的话语态度。井上红梅虽然清楚地知道《呐喊》诸作品揭露的中国国民的劣根性,但是他的“强对弱”的话语态度决定了他翻译《呐喊》的译语方式,即反映了他看待中国及中国文字时的“奇人奇语”的话语方式。

(二)丸山升

丸山升(1931—2006年)是20世纪70年代活跃于日本学界、研究鲁迅文学并翻译鲁迅文学的学者。丸山升的《呐喊》日译工作也是伴随着他对鲁迅文学的研究而进行的。丸山升对鲁迅文学的研究及翻译,在日本曾经掀起了鲁迅文学翻译高潮。因此,他被学界称为“丸山鲁迅”。《呐喊》的丸山升译本被认为是最准确的日译本。丸山升在其日译本的后记解说文中,对鲁迅文学及鲁迅思想做了如下介绍:

鲁迅,具有强烈的民族意识和民族责任感,他关心国家的前途,对日益沦为帝国主义列强的中国深感不安,他拥护抗日民族统一战线……。他的思想主要表现在:他认为振兴中国不是依靠引进西方政治体制而是要重视中国内部民众的力量。而要让中国民众成为社会变革的中坚力量,那么就需要少数包括自己在内的“精神界的战士”的倡导。但是他又无法提出“精神界战士”与广大民众相结合的具体方略。实际上还是与广大民众的力量相隔离。[4]

从上述丸山升对鲁迅思想的评价可以看出,丸山升对鲁迅及其文学作品有着很深入细致的研究,他了解鲁迅思想,了解鲁迅文学所蕴含的深刻时代主题,了解鲁迅文学想揭示的国民劣根性以及鲁迅文学想变革中国的思想内涵。无疑,丸山升在翻译鲁迅文学时,也将他对鲁迅文学的理解带入到他的译文中。丸山升已经完全潜入作者内心深处,去挖掘鲁迅寓于作品深处的内容,又将这些内容以读者最容易接受的语言形式表现于众。对于鲁迅文学,丸山升也有如下的阐述:

他(鲁迅)的小说虽尖锐而深刻地揭露了旧中国的黑暗,但并不坐立于描写如何改变这黑暗的社会。而是将笔力放在深度观察而揭露旧中国的黑暗一面,他观察社会暗黑之深刻,揭露旧中国国民劣根性之透彻,在当时的作家群中无出其右的。他通过深度地凝视旧中国的暗黑,寻求能根本动摇中国旧社会根基、能改变民众劣根性的力量。

对于前述井上红梅的《呐喊》日译本,丸山升借用了鲁迅的话语评价道:

井上君的译作对鲁迅文学原作信息存在误译、漏译等现象,并进一步阐述完善自己的译作,是参照了鲁迅自己亲自订正过得增田涩译本,对原作中的特殊文化现象,也经过详实的考证。[4]

从上述井上红梅和丸山升对鲁迅文学的阐释中,我们可以看出,两位译者基于各自所处的年代,对话语主体《呐喊》进行了基于各自时代背景的对话,他们的话语方式也充分显示出他们各自独特的对话方式。相对于井上红梅的“奇人奇语”的译语方式,丸山升则采用的是大众的、耳熟能详的译语方式对话《呐喊》。井上红梅着重阐释鲁迅文学人物性格的“奇异”和社会的“怪诞”,而丸山升着重阐释鲁迅文学人物的思想以及作品深处所蕴含的作家的济世态度。在阐释人物性格时,丸山升注重诠释原作人物的多面性和背后的深刻性。井上红梅译作和丸山升译作也可以被称为两译者基于各自的翻译目的而发起的跨时空对话。

四、“鲁迅化”与“本土化”的跨时空对话

前节分析了井上红梅和丸山升各自不同的中国文学和文化背景,本节将进一步分析两位译者翻译《呐喊》时采用的不同话语方式,即不同的译语方式,主要通过对译文本的分析来考察两位译者的译语方式中包含的译者对对话主题《呐喊》的话语形式,进而分析两位译者顺应时代要求而采取的不同翻译策略。

(一)对原作标题的不同对话

例1:《一件小事》标题

井上红梅译:些細な事件[3]

丸山升译:小さなできごと[4]

原作《一件小事》仅在标题上就带给读者“以小见大”的深刻主题。根据学者文永超的解释,对题目的解读属于认知修辞文学[5]。《一件小事》发生在五四运动之后,因此“一件小事”寓意为“五四”以后改变中国命运的民众力量。所以,标题的寓意为“一件小事并不小”。井上红梅考察过《一件小事》的作品主题,也了解《一件小事》发生当时的中国政治环境与社会环境。首先,井上红梅将“一件小事”中的“小”翻译成“些細”。根据商务印书馆编《日汉大辞典》记载,“些細”一词的解释为:细小,琐细、细微。其意与日语的“いささか”“わずか”等词语的意思相同,皆为“细小,微不足道”的意思。其次,井上红梅将“事”译成“事件”。根据上海译文出版社2002年版《日汉大辞典》第944页记载,日语中的“事件”指的是犯罪、事故或骚乱等成为社会话题的事件。所以,与原作题目喻指意义相比,井上红梅的译文将“小”的字面意思更加细小化,而将“事”的字面意义重量化,即将“一般的事”重量化为引起骚乱或带来社会话题的“大事件”。这使读者会立刻意识到这是比平常“小事”更加严重的“社会大事件”,是关系当时中国前途命运的“大事件”。综上所述,井上红梅译作从开始就给读者带来一种严肃化、深刻化的作品主题印象,让读者立刻意识到“一件小事”并不“小”,符合鲁迅陈述事件时的严肃的话语风格,一字一句,字字深奥。井上红梅自觉地采用适应原作主题意蕴和作者思想的译语──鲁迅化译语,其实质就是要传递鲁迅的深奥难懂的话语方式,即“译语鲁迅化”。井上红梅的“鲁迅化”译语正是井上红梅实现他的“奇人奇语”的话语方式。

与井上红梅的译语方式不同,丸山升将原作品主题和鲁迅思想直接表面化。首先,丸山升将“一件小事”译成“ちいさなできごと”。丸山升翻译“小事”,既没有用书面语的“事件”,也没有用书面语的“出来事”,而是采用更接近日本读者理解的全假名的译语形式“できごと”。根据日本人的文字使用习惯,日本人在报刊、杂志、法律文书等方面一般多是用书面语——汉字,以体现庄重和严肃的语言效果。但是日常生活中或日本中小学教材中,则多使用假名,更有利于读者理解和接受。对于《一件小事》标题翻译,相比于井上红梅的庄重而严肃的书面语译语,丸山升采用日本中小学生都易接受的“できごと”来翻译,其用意不言而喻。由此看来,与井上红梅的“鲁迅化”译语方式不同,丸山升译文则采用的是日本读者妇孺皆知的“本土化”语言来传达鲁迅文学的思想内涵。

例2:《阿Q正传》标题

井上红梅译:支那革命奇人伝①该译本最先出版时沿用井上红梅的译文《支那革命奇人传》,最新出版时由编者将《支那革命奇人传》改为《阿Q正伝》。[3]

丸山升译:阿Q正伝[4]

《阿Q正传》的标题寓意深刻,其中的主人公“阿Q”不仅是封建社会农民的典型,也是当时中国国民根性的典型。除此之外,《阿Q正传》还着重描述辛亥革命的真实画面。这3个主题都蕴含在“阿Q正传”这一标题内。译文要同时传达标题中的这几种复杂含义,唯一的办法就是沿用原作标题。两译本中,井上红梅的译作选择了革命主题作为其译语的话语方式,但忽略了《阿Q正传》中“阿Q”所包含的其他作品意义。丸山升译文则沿用了原标题,使原作中“阿Q”及“正传”所包含的全部作品信息得以保留。这也是两位译者针对《阿Q正传》所采用的跨时空的不同对话,前者井上红梅继续采用“奇人奇语”的“鲁迅化”的对话方式,而丸山升则使用日本读者易于接受的“本土化”的译语方式来传达标题内容。

例 3:优胜略记[6]

井上红梅译:優勝記略[3]

丸山升译:勝利の記錄[4]

“优胜略记”是《阿Q正传》第二章的标题,也是主人公“阿Q”的略写。对此,井上红梅译作沿用了鲁迅提倡的“硬译”,即“直译”的翻译策略,直接沿用原作标题“優勝記略”。其实,“記略”一词在日语中较为罕见,日本人也不太常用。对此,正如笔者在《论鲁迅的直译观及形成原因》中所阐述的那样,鲁迅在翻译时采用“直译”的主要原因是使读者更广泛地了解目的语,以扩充译语语源[7]。因此,井上红梅采用了“鲁迅化”即直译的翻译策略,这在一定程度上受原作者鲁迅的“硬译”翻译观的影响。本来,在日语中“記略”二字不太常见,属于生僻词汇。井上红梅在此采用了鲁迅翻译文学时的硬译方式,直接将原文的“略记”硬译成日语,成为日语中的临时造语,正应了鲁迅的“硬译以扩充源语词汇”的翻译原则。由此可见,井上红梅翻译“优胜略记”时,采用的“鲁迅化”译语方式不仅体现在其翻译策略上,也体现在“鲁迅化”的翻译原则的采用上。相比之下,丸山升的译作采用日语常用词汇“勝利”及“記錄”翻译标题,并在二词中间加“の”,日本读者一看便知是“胜利的记录”,丸山升译文无疑再一次印证了他对话原作时的彻底的“本土化”的翻译原则。说到底,丸山升的“本土化”的话语方式就是我们平常所说的意译,即“归化”的翻译策略。

对比两译本对上述3个标题的翻译,我们不难看出,井上红梅对话鲁迅文学的话语方式就是“鲁迅化”[8]的对话方式,其实质就是“直译”原作,即使译语“异化”的译语方式。与此相反,丸山升则采用最接近读者的“本土化”翻译策略。

(二)两译者对于原作文本的跨时空对话

例4:这是民国六年的冬天,北风刮得正猛,我因为生计关系,不得不一早在路上走。一路几乎遇不见人,好不容易才雇定了一辆人力车,叫他拉到S门去。[6]

井上红梅译:民国六年の冬、北風が猛烈に吹きまくった。その頃わたしは仕事の都合で毎朝早く往来を歩かなければならなかった。通りすじにはほとんど人影を見なかったが、しばらくしてやっと一台の人力車をめっけ、それを雇ってS門まで挽かせた。[3]

丸山升译:それは民国六年(一九一七)の冬のことで、強い北風が吹き荒れていた。私は生計のことで、朝早くから走りまわらねばならなかった。途中ほとんど人影に出会わず、やっと人力車を一台拾って、S門へ向かわせた。[4]

原文包含了以下几个信息:①交代了事件的时代背景,“民国六年”是原文中的文化负载词。原文中“这”一词的使用,一下拉近了故事与读者、作者与读者的距离,让读者感觉“一件小事”就发生在眼前,喻指辛亥革命给人们带来的影响就在当下,给读者一种身临其境的真实感。②暗示了当时中下层民众的生活状态。即使是靠“文治武功”谋生的知识分子“我”也不得不在恶劣的环境下一早出门去谋生。③人力车稀少,暗示了当时的社会经济十分萧条,民众生活困苦,无处谋生的社会现状。④暗示出人物之间的关系,“我”与车夫之间既是雇佣与被雇佣的关系,也是暂时的“共同体”关系。下文笔者将对两位译者对原作中这些关键信息的译语选择进行分析。

(1)对“这是民国六年的冬天”一句,井上红梅的译文有意与读者保持距离,保持原文的深奥,没有对原文的“这”进行翻译。而丸山升不但如实将“这”翻译成“それ”,还在“民国六年”的译文后面加注“一九一七”进行说明,使原文地地道道地“本土化”。我们都知道,日语中的人称代词、指示代词都有特定的所指含义。比如指示代词“それ”指刚刚发生之事,或上文提到之事。因此,从文意来看,译者用“それ”一词符合日语表达习惯,也表达出原文的那种如在眼前、身临其境的意境。译文达到了使代词主体显化的目的[9]。这样,译作一下子拉近了译作与读者之间的距离,让译作深深植根于读者,使读者身临其境。

(2)原文“北风刮得正猛”一句中显示北风猛烈,也暗指严酷的社会环境。本来,风的大小用强弱来表示,是较为客观的表达方式。对此,井上红梅翻译为“猛烈に吹きまくった”,而丸山升则翻译为“強い北風が吹き荒れていた”。我们仔细观察发现,丸山升的译文除了表达出北风猛烈的“吹き荒れていた”以外,并没有囿于原文,在译文中额外增加“強い”一词来强调北风的猛烈程度。丸山升或许是为了使读者更真切地感受原作描述的北风呼啸、经济萧条、民不聊生的社会环境,更好地把握《一件小事》的作品背景而故意为之。但是丸山升的译文增加的“強い”“一九一七”等译语,使日本读者感受到的社会严酷性程度要大于原作。与丸山升的译文相反,井上红梅译文所传达的社会严酷性、译作与读者之间的距离感,使读者感受到的社会严苛的程度低于原作。这与两译者对原作所发出的不同对话方式有关。由于井上红梅采用的是“鲁迅化”的对话方式,保持了原文中鲁迅的深奥难懂的话语风格,致使读者与译文之间缺少亲近感,因此译文表达的社会性也相应地减弱了。与此相反,丸山升采用的是亲近于读者的“本土化”译语方式,虽然在形式上有别于原作,但是原作中的作品深意被完整地传达到译文中,使译文中的深刻主题原封不动地,甚至是以超越于原作的程度被传达给读者。

(3)井上红梅将原文中不得不谋生的“生计”一词译成“仕事”,将原文中“好不容易雇定”中的“雇定”译成“めつけ”,其含义为“监管、监督、监视”,井上红梅的译文使读者认为“我”雇人力车,不但不困难,反而是很容易地“挑选”。这样以来,井上译文将“我”译成高于一般人的、具有优越感的上层人士。而将原作蕴含的包括“我”在内的社会民众生活窘迫的普遍程度的意义忽略掉。总之,井上红梅在翻译时,由于他采用的“鲁迅化”翻译策略,他的译文只顾及原文的概指意思,使得原文中具有深刻含义的重点文化负载词所指意义被部分忽略或漏译,造成一定程度的信息损失。与井上红梅的译文相比,丸山升的译文注重传达原作中重点词汇所蕴含的作品意义,而且以一种大众普遍接受的口语体译语形式,让读者一读便了然于心。但是,丸山升的译文也存在一个问题,即丸山升的译文虽然准确地传达了原作的深刻意义,但原作独具匠心的艺术形式、独到的遣词用句结构被部分遗失,造成“神似而形离”的现象。

例5:有许有的,这是从来如此……

“从来如此,便是对么?”

“我不同你讲这些;总之你不该说,你说便是你错!”[6]

井上红梅译:あるかもしれないが、まあそんあものさ……

まあそんなものだ、じゃ旨くいったんだね

私はお前とそんな話をするのはいやだ。どうしてもお前は間違っている、話をすればするほど間違ってくる。

丸山升译:あるにはあったかもしれません、これは昔からそうなんで……

これは昔からそうなら、正しいのか?

あなたとこんな理屈を話す気はありませんよ、とにかくそんなことをいっちゃ行けません、そんなことをいうなんてまちがっています。

这段精彩的对话出自《狂人日记》第8章,是“狂人”对吃人者提出的深入骨髓的质问,揭示了狂人并非“狂”,而是当时社会上为数不多的觉醒者。狂人拷问的对象,当然是封建礼教及封建制度的维护者以封建礼教的拥护者的姿态,对狂人的“狂症”给出了“治疗”的“药方”,即为“总之你不该说,你说便是你的错”。除此之外,这位治疗者还警告狂人:“吃人”的现象从来便是“如此”,不管狂人何等觉醒,“吃人”之事不可撼动。这位治疗者向一切抵抗旧制度的觉醒者发出了警告:封建礼教绝然不可动摇,谁抵抗都会遭到惩罚。因此,即使狂人发现了封建礼教维护者“吃人”的面目,也不能指出其错误,一旦指出,那就将被摧残、被迫害,也会被无情地“吃掉”。

对此,井上红梅将原文翻译成:“也许是有的,但这样的事情的话。”“这样的小事情的话,就该任意而为吗?”“我讨厌和你说话,无论如何都是你的错,你越说就越错。”如上,井上红梅的译文依然采用“鲁迅化”的译语方式,将第一句传达成治疗者口中咄咄逼人的语气。但是治疗者口中那种将礼教神圣化、决然不可动摇的语义没有被全部传达,而是将吃人之事译成小事化、常态化的语气。原文中治疗者口中的万般辩解、维护封建礼教而采用的迂回的表达方式被井上红梅的译文部分忽略掉。

丸山升将原文译为:“有也许是有的,但这是从前就有的事……”“就算是从前就有的事,这也对么?”“我可没心情跟你讲这些道理,总之,你不能说出这样的话,你说出这样的话你便犯错了。”从译文可以看出,丸山升的译文依然采用的是接近读者的“本土化”译语方式,丸山升为了便于读者理解,在维护者的语言中还加了一些“本土化”的语气词以加强治疗者强调、提醒的语气。比如第一句话使用强调语气来强调吃人的制度是自古就有的事实。其次,在治疗者的第二句话“我不和你说这些”的译文末尾加了表示提醒的语气词“よ”,有警告狂人的含义。此外,治疗者还补充使用了“如果狂人再出诳语,就会招致被惩罚的后果”的断定语气。丸山升补充使用这些语气词,意在使狂人与治疗者之间产生更强烈的冲突,以达到揭示原作寓意的目的。总之,丸山升的译文将原文中礼教吃人,以及狂人的治疗者跟着礼教吃人的隐含意义全部表达出来。丸山升的译文还补充加入适当的词语,使读者一读便知原作的深意。但另一方面也表明了丸山升的译文由于采用“本土化”的话语方式,使译文不拘泥于原作的表现形式,而是让原文“完全“归化”到译文中。因此,丸山升的意译话语方式并没有完全遵循原文的艺术表达形式,在一定程度上打破了原作艺术构造,主要原因在于译者在选择译语时,过分尊重读者感受及目的语的流畅结构,从而失去原作匠心独具的语言表达形式。

五、“鲁迅化”“本土化”的跨时空对话差异分析

(一)“鲁迅化”话语方式的过与不足

前节分析了井上红梅与丸山升在翻译原作品时出现的跨越时空的不同译语对话。总的来说,井上红梅采用“鲁迅化”的话语方式与原作进行对话。通过具体的译文我们知道,井上红梅的“鲁迅化”的话语方式,实质就是我们所说的“直译”,即异于译文环境的“异化”的话语方式。具体而言,井上红梅翻译时采用的“鲁迅化”的话语方式包括以下3种话语方式:①译语形式“鲁迅化”,即译语的句子结构尽量接近原作的句子结构,也就是“形似”。② 在追求译语“鲁迅化”的同时,受译者特殊的文化背景的影响,其“鲁迅化”译文显示出了独特的“奇人奇语”的风格,这种“奇人奇语”的话语风格使译文在某种程度上更加远离读者,使译文具有与原作一样的陌生化效果,从而使译文的话语风格也接近“鲁迅化”。比如《阿Q正传》的译文《支那革命奇人伝》便是如此。③过度“鲁迅化”。鲁迅文学在中国现代文学作品中被称为最深奥难懂的作品,其文本的思想内涵和厚重度不言而喻。对此,井上红梅的译文采用“鲁迅化”的翻译策略,译文偏向于保存鲁迅的行文风格。但是,井上红梅的译文所采用“硬译”的译语,更让没有中国文化背景的日本读者云里雾里,不知所云。而且,井上红梅的译文为了与原作行文风格保持一致,很少在译作难懂之处加注释,使读者理解原作的难度加大,形成事实上的“过度鲁迅化”。比如《故乡》中的“豆腐西施”杨二嫂,井上红梅直接沿用原作用语“豆腐西施”,而没有译成日本读者都明白的“豆腐屋小町”,虽然后来的藤井省三译本也译成“豆腐西施”,但是藤井在译语的后面加注释说明“豆腐西施”的日语含义,避免引起读者陌生化的感觉。

综上,井上红梅翻译《呐喊》过程中呈现出了3种翻译策略,在当时的社会大环境下,井上红梅用“鲁迅化”的译语形式向日本学界和日本读者传达原作所描绘的中国国情、国民性及人居环境。但是井上红梅的译作也出现了以下几个方面的问题:①虽然在形式上较好地保持了原作的语言形式,但是也传达了深奥难懂的“鲁迅化”艺术表达形式。而且,由于日本读者没有中国文化背景,阅读井上红梅的不加注译的译文,会感受到超越原作的陌生化效果。②井上红梅译文的“鲁迅化”译语方式,出现“传达原文信息不足”的现象。比如在翻译《阿Q正传》的标题时,过于注重“鲁迅化”的内容,揭示阿Q胡闹革命的“奇人奇语”主题,而忽略了“阿Q”的名字所包含的其他作品含义,形成事实上的“传达原作信息不足”的现象。

(二)“本土化”话语方式的过与不足

相对于井上红梅的译文的“鲁迅化”的话语方式,丸山升的译文采用“本土化”的话语方式完成与原作的对话。通过丸山升的译文分析,我们可以清楚地知道,丸山升与原作的“本土化”对话,其实质就是适应于读者的“归化”,也就是“意译”的对话方式。丸山升的“本土化”具体表现在以下两个方面:①译语形式“本土化”。丸山升为了让更多的日本读者理解和阅读鲁迅,理解鲁迅文学的内涵,对于原作中一些有特殊意义的用语,丸山升尽量采用日本妇孺皆知的“假名化”文字来表达。比如“一件小事”的译语“ちいさなできごと”、《孔乙己》中的“之乎者也”的译语“なりけりあらんや”便是如此。②丸山升的译文的“本土化”话语方式,让读者最大限度地感受原作的“神韵”,因而达到了与原作“神似”的效果。与此相对,丸山升的译文在达到与原作“神似”的同时,将原作的艺术表现形式分散而形成“形散”。丸山升译文的“神似而形散”的话语方式也表现出丸山升年代的深刻烙印。具体而言,丸山升翻译原作的20世纪70年代,正是日本经济高度成长时期。日本经济在1972年以后再一次赶超欧洲诸国,跃居成为世界第二大经济强国,人民生活富足,普遍追求精神食粮。他们把渴求的目光转向国外,其中中国的政治经济文化便理所当然地成为日本民众关注的热点。丸山升的译文顺应时代的要求,将鲁迅文学用最本土化的语言译成日语。由此,日本国内再次掀起阅读鲁迅文学的高潮,一生致力于传播鲁迅文学的丸山升也实归名至地获得“丸山鲁迅”的称号。

虽然丸山升的译文的“本土化”话语方式最大限度地接近日本读者。但仔细分析会发现,丸山升的译文由于过分尊重读者的感受,其译文的“本土化”的话语方式过分地使译文目的语化,而部分损失了原作中别具匠心的艺术手法、言简意赅的行文方式以及鲁迅独特的话语方式。比如《阿Q正传》中的“赛会”一词,原是特指绍兴地区迎神庙会的民众集会庆典活动,作者特意用“赛会”一词,除了刻画阿Q周围民众“众愚”的特点外,还显示出阿Q“被愚”在其中而不觉的状况。对此,丸山升的译文仅用日常通用的大众词汇“秋祭り”来传达“赛会”这一文化负载词,而且译文中没有添加任何注释进行说明,这就让日本读者将“赛会”理解成日本普遍具有的节日庆典活动。

丸山升的“本土化”译语方式,除了无法保留原作形式以外,对原作所蕴含的作品意义的深刻性也有传达不足的现象。丸山升译文的假名化文字形式,虽然易懂,但原文的严肃性和现实性被无形地隐藏起来,使译本的读者体会不到。这就造成译文与原文“动态不对等”的现象。

所以,不管是井上红梅“鲁迅化”的话语形式,还是丸山升的“本土化”的话语形式,都显示出了各自的优点和不足,但都体现了20世纪30年代和70年代鲁迅文学在日本传播的大致趋向。笔者认为,如果只采用偏于一隅的“鲁迅化”的话语方式或是“本土化”的话语方式,都无法将鲁迅文学所蕴含的浩瀚的作品思想完整地传达,会造成“顾此失彼”的“假象等值”现象。如果能将“鲁迅化”与“本土化”的两种话语方式有效地结合起来,那么这样既能表达原作的“神韵”,也能展示原作的艺术表达形式。如此,鲁迅文学的独特文学形式就能真正地超越时代、超越国界,与时俱进地在国外得以传承。21世纪的当今日本社会,译者是否也应根据当今日本读者和社会民众的阅读要求,与时俱进地译介日本大众所需要的鲁迅文学作品,这也是新时代鲁迅文学对所有的翻译者提出的重要挑战。

六、结语

本文对《呐喊》的井上红梅译本和丸山升译本进行详细分析得出,两位译者基于各自的时代背景和读者要求,分别采用“鲁迅化”和“本土化”的话语方式进行跨时空翻译对话。总的说来,20世纪30年代的井上红梅译作满足当时日本读者了解中国社会和中国民情的愿望,也呈现出中国文艺复兴(井上红梅语)时期文学所呈现出的大致形态。相比而言,丸山升译作让日本学界更好地理解了鲁迅文学的“神韵”,即与原作极其“神似”。两个译本一个侧重翻译作品形式,一个侧重翻译作品内容。侧重翻译形式的井上红梅译作的“鲁迅化”的话语方式存在过度传达和传达不足的现象,而注重翻译内容的丸山译作的“本土化”话语方式,虽然与原作“神似”,但部分地损坏原作特有的艺术表达方式。无论怎样,两译作都体现出20世纪30年代和70年代日本学者和日本社会对鲁迅文学的适应选择特征。通过对两译本的译语分析,我们可以清楚地知道,两位译者相隔40年发起的对原作的不同对话方式,使鲁迅文学在两个不同的时期散发出超越时代的文学精神,既顺应了时代发展的要求,又印证了文学是超越时代、超越国界的产物的观点。因此,21世纪的我们如何向日本学界和读者传递鲁迅文学,换言之,我们如何提供符合日本学界及日本读者阅读要求的鲁迅文学译作,这也是新世纪鲁迅文学日译研究的新课题。