东亚夏季风进退对我国南方水稻主产区稻纵卷叶螟发生的影响

2019-03-16包云轩王明飞陆明红刘万才

包云轩,王明飞,陈 粲,陆明红,刘万才

1 南京信息工程大学气象灾害预报和评估协同创新中心/南京信息工程大学, 南京 210044 2 江苏省农业气象重点实验室/南京信息工程大学, 南京 210044 3 农业部全国农业技术推广与服务中心, 北京 100125

稻纵卷叶螟(CnaphalocrocismedinalisGuenée)是威胁我国水稻生产的重大农业害虫之一,稻纵卷叶螟的爆发具有间歇性、突发性,连年爆发等特点,20世纪60年代末至90年代初,稻纵卷叶螟在我国出现了3个连续的大暴发期[1],进入本世纪以来大发生年有进一步增加的趋势[2- 3],据统计,2005—2015年稻纵卷叶螟年均发生面积16.96×106hm2,占水稻种植面积的66.3%,造成稻谷损失70.27×108kg[4],对水稻生产造成严重影响,因此,提高稻纵卷叶螟的测报、预报和防治水平具有重要的实践意义。

稻纵卷叶螟是一种典型的迁飞性害虫,且具有较强的再迁飞能力,能够进行连续几个夜晚的多次飞行,但其本身飞行能力弱,须借助盛行风实现远距离转移[5]。其迁飞活动受天气、气候条件影响明显[6]。不少学者对稻纵卷叶螟的迁飞行为及其气象影响因素开展了深入的研究。王翠花等[7]通过MM5中尺度预报模式对稻纵卷叶螟迁飞的大气动力场进行了数值模拟,认为高空水平流场和水汽输送对稻纵卷叶螟的迁入具有很好的指示意义。包云轩等[8]运用WRF中尺度预报模式对江淮地区一次稻纵卷叶螟北迁过程的大气背景场进行了模拟,分析表明:925hPa上的偏南气流是稻纵卷叶螟实现远距离迁飞的运载动力,降水和气流的垂直扰动是稻纵卷叶螟降落为害的关键因子。轨迹分析法是基于小型风载昆虫受大气动力胁迫而远距离迁飞的前提下,推算出昆虫迁飞的虫源地、飞行路径和降落区,它为稻纵卷叶螟迁飞的源汇关系分析、短期异地预测提供了思路[9- 10]。在重大发生过程的研究方面,王凤英等[11]运用HYSPLIT轨迹模式分析了广西地区早期稻纵卷叶螟迁入的虫源地,剖析了2003年大爆发的原因,其中大气背景起了重要作用。高月波等[12]、蒋春先等[13]利用昆虫雷达分别对华东和华南地区稻纵卷叶螟迁飞活动进行了观测研究,并运用回推轨迹对迁入虫源进行了追溯,从理论模拟和观测验证两个方面探讨了稻纵卷叶螟的迁飞行为,同时也揭示了气象条件对稻纵卷叶螟迁飞的影响。在系统的季节性南、北往返迁飞研究方面,轨迹分析研究表明早期迁入我国的稻纵卷叶螟主要来自中南半岛和中国的海南岛[11,14],每年春夏季,稻纵卷叶螟借助西南暖湿气流由南向北经五次重大迁飞过程,迁至我国东部不同稻区,秋季在东北干冷气流的南下胁迫下向南迁往温暖湿润的南方地区,经三次重大南迁过程后迁出我国大陆地区[15]。

东亚季风是东亚地区昆虫季节性往返迁飞的重要气候背景,我国的秦岭淮河以南水稻主产区受东亚季风环流的影响,同时也是水稻迁飞性害虫每年的主要为害区。包云轩等[16]运用季风指数分析了东亚季风进退对中国褐飞虱迁飞的影响。陈晓等[17]认为季风异常是2003年稻纵卷叶螟大爆发的主要原因之一。目前稻纵卷叶螟迁飞规律的研究多集中在某一地区、某一迁飞过程或某一年份,迄今为止,国内外在稻纵卷叶螟迁飞与季风的关系方面尚缺乏宏观的系统研究。东亚夏季风的进退对能够引起短期天气过程和长期气候变化,在夏季风盛行期内影响区内的温度、湿度、风场和降水都会发生显著变化[18],不同尺度、不同时效的天气和气候过程对稻纵卷叶螟迁飞都具有重要的影响,因此,探明东亚夏季风夏进退与我国不同季节、不同稻区稻纵卷叶螟迁飞的关系,对稻纵卷叶螟迁入的中短期预警预报具有重要的理论价值。

东亚夏季风(EASM)和东亚冬季风(EAWM)对我国以及整个东亚地区的天气和气候有直接作用,夏季风指数能够较全面地反映稻纵卷叶螟发生期内季风环流系统的热力、动力和水分属性,特别是在对降水、天气、气候的影响上反映的更直观、更实时、更全面[19]。东亚夏季风北界是反映东亚夏季风随时间、空间变化而变化的最重要的指标之一,为了定量描述东亚夏季风进退,大气科学领域的学者们定义了不同的夏季风北边界,大致可分为四类(1)气团类:汤明敏等[20]使用候平均假相当位温资料定义了副热带夏季风进退的指标;(2)降雨类:黄菲等[21]采用过程透雨量标准作为东亚夏季风区;(3)风场类:李春等[22]利用夏季850hPa上20°N 以北105°—125°E之间平均南风风速2m/s所在的纬度为东亚季风边界;(4)综合类:吴长刚等[23]、胡豪然和钱维宏[24]用850hPa西南风、假相当位温和地面降水定义了东北、华北、西北地区季风边界。鉴于稻纵卷叶螟迁飞的动力学机制和生物学特性,本研究选取胡豪然和钱维宏提出的综合类夏季风北边界来描述东亚季风的时空变化特征,着重探讨东亚夏季风进退与稻纵卷叶螟迁飞时间和发生量的关系,并以2007年为例分析了夏季风对典型的大发生年的影响机理,旨在为我国稻纵卷叶螟的中短期预警提供理论参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

1.1.1虫情资料

由农业部全国农业技术推广服务中心提供,时间为2000—2016年17年间的稻纵卷叶螟赶蛾数据。

1.1.2气象资料

由美国国家环境预测中心(National Centers for Environmental Prediction NCEP :https://rda.ucar.edu/)、美国国家大气研究中心(National Center for Atmospheric Research,NCAR)提供的水平分辨率为2.5°×2.5°的NCAR/NCEP逐日气象再分析资料,包括格点式风场、温度、湿度数据;以及中国国家气象信息中心(National Meteorological Information Center:http://data.cma.cn/)提供的全国679个气象台站逐日降水量观测资料。

1.1.3地图资料

基础地理信息数据由国家基础地理信息中心(http://www.ngcc.cn/)提供的1∶4000000中国电子地图。

1.2 主要方法

1.2.1虫情资料处理

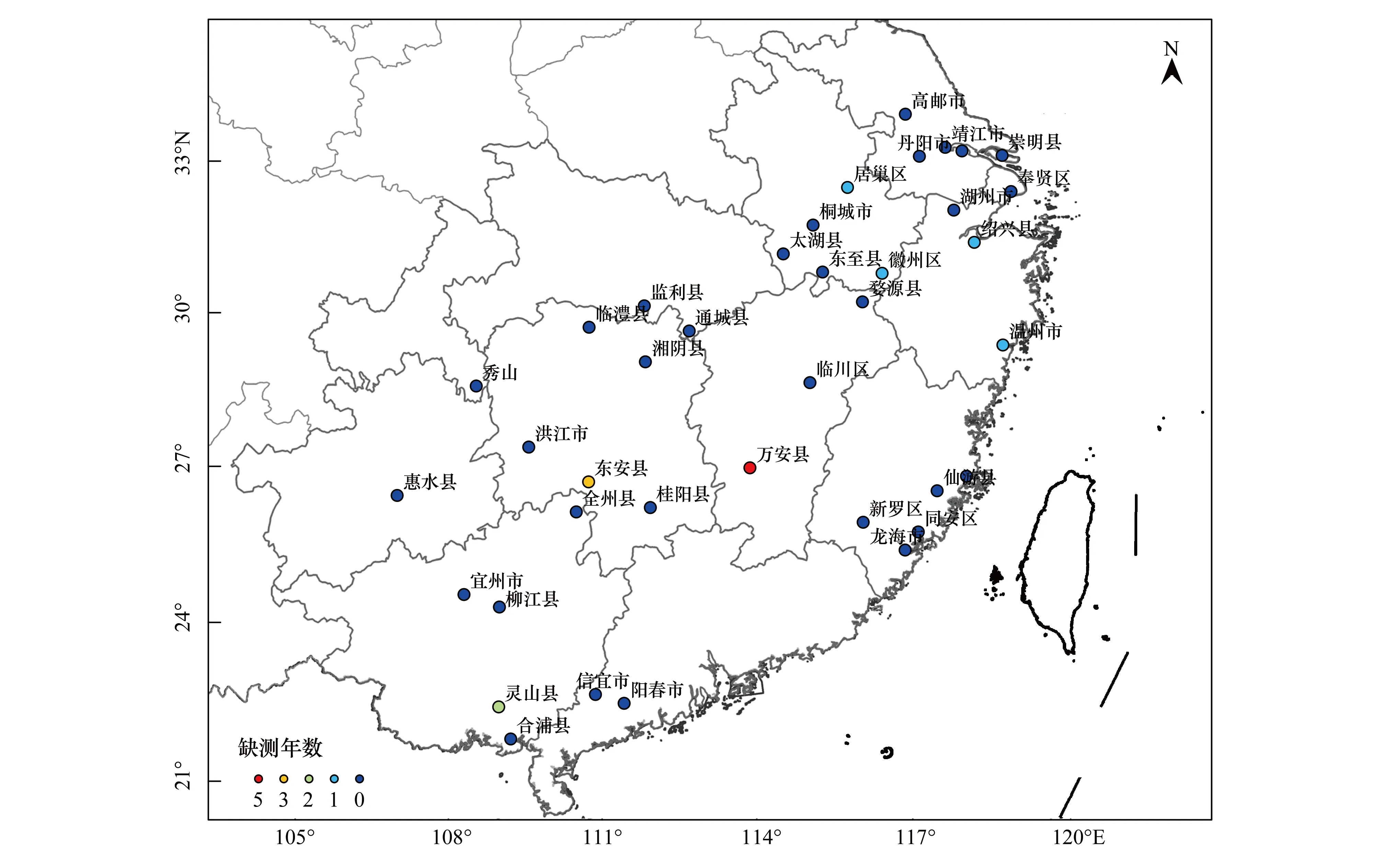

筛选17a间观测数据较完整的植保站38个,主要位于我国秦岭、淮河以南的水稻主产区,其分布如图1所示,其中西南稻区观测资料较少,选取秀山、惠水作为代表站。由于农业部病虫测报规范中常以候为时间单位,且东亚夏季风的进退属于中长期的过程,故将虫情资料整理成逐候累积虫量,每月前25d每5d为1候,每月末候可以有3,4,5d或6d。在SAS中作时间序列图,统计稻纵卷叶螟迁入的始期、北迁高峰期、南迁高峰期、终期、偏重发生年。

1.2.2气象资料处理

运用Cressman客观插值法将降水站点资料处理成2.5°×2.5°空间分辨率的格点式数据,所有气象数据应用前均经过候平均处理。运用气象专业制图软件Grads作图,对气象背景场进行客观分析。

1.2.3季风指数的计算方法

根据胡豪然等[24]定义的夏季风北边界描述东亚夏季风的进退,该指数规定在110—120°E经度范围内格点化的气象资料在同一格点上同时满足下列3个条件即属于东亚夏季风区: ① 850hPa候平均风场为西南风,即纬向风速U> 0,经向风速V>0;②850hPa候平均假相当位温θse≥335K;③候平均降水量≥4 mm/d。该区域最北边界即为东亚夏季风北界。假相当位温由David Bolton在1980年讨论过[25],计算公式如下:

图1 稻纵卷叶螟监测站点分布Fig.1 Distribution of the plant protection stations monitoring C. medinalis

(1)

其中r表示混合比(g/kg),θ为湿空气位温(K),TLCL为抬升凝结高度的温度(K)。其中θ和TLCL可以表示为:

(2)

(3)

式中,TK表示绝对温度(K),p表示气压(hPa),e表示水汽压(hPa)。该指数能够较好的反映长江中下游地区以及华北地区的降雨特征。

1.2.4夏季风北边界与稻纵卷叶螟迁飞的时间关系

在ArcGIS中客观分析夏季风北边界17a平均位置变化与各植保站稻纵卷叶螟平均始期、北迁高峰期、南迁高峰期、终期的对应时空关系。在Origin中作出二者关系图,分稻区分析历年稻纵卷叶螟迁入始期与夏季风北界进入该地区的时间同步性。

1.2.5相关性分析

在SPSS中采用Pearson相关性分析探讨稻纵卷叶螟年迁入量与季风北边界在30°N以北持续时间的相关关系以及候迁入量与夏季风推进的相关关系,用于衡量相关性的显著性水平分别设定为P≤0.01和P≤0.05。

1.2.6异常年的剖析

以2011年东亚季风异常年为例,剖析了2011年EASM北界在华南地区出现异常偏晚但稻纵卷叶螟迁入始期正常的主要原因,讨论了东亚夏季风影响下的风场、温度场、相对湿度场、假相当位温场和降水分布对稻纵卷叶螟迁入的影响。稻纵卷叶螟自2003年以来在我国几乎每年都有局部大爆发,以2007年尤为严重[2]。本文以2007年我国稻纵卷叶螟大发生为例,分析了东亚夏季风北界位移及其产生的925hPa流场、925hPa和地面温场、地面降水分布对稻纵卷叶螟迁飞和降落的影响。

2 结果与分析

2.1 东亚夏季风的季节变化

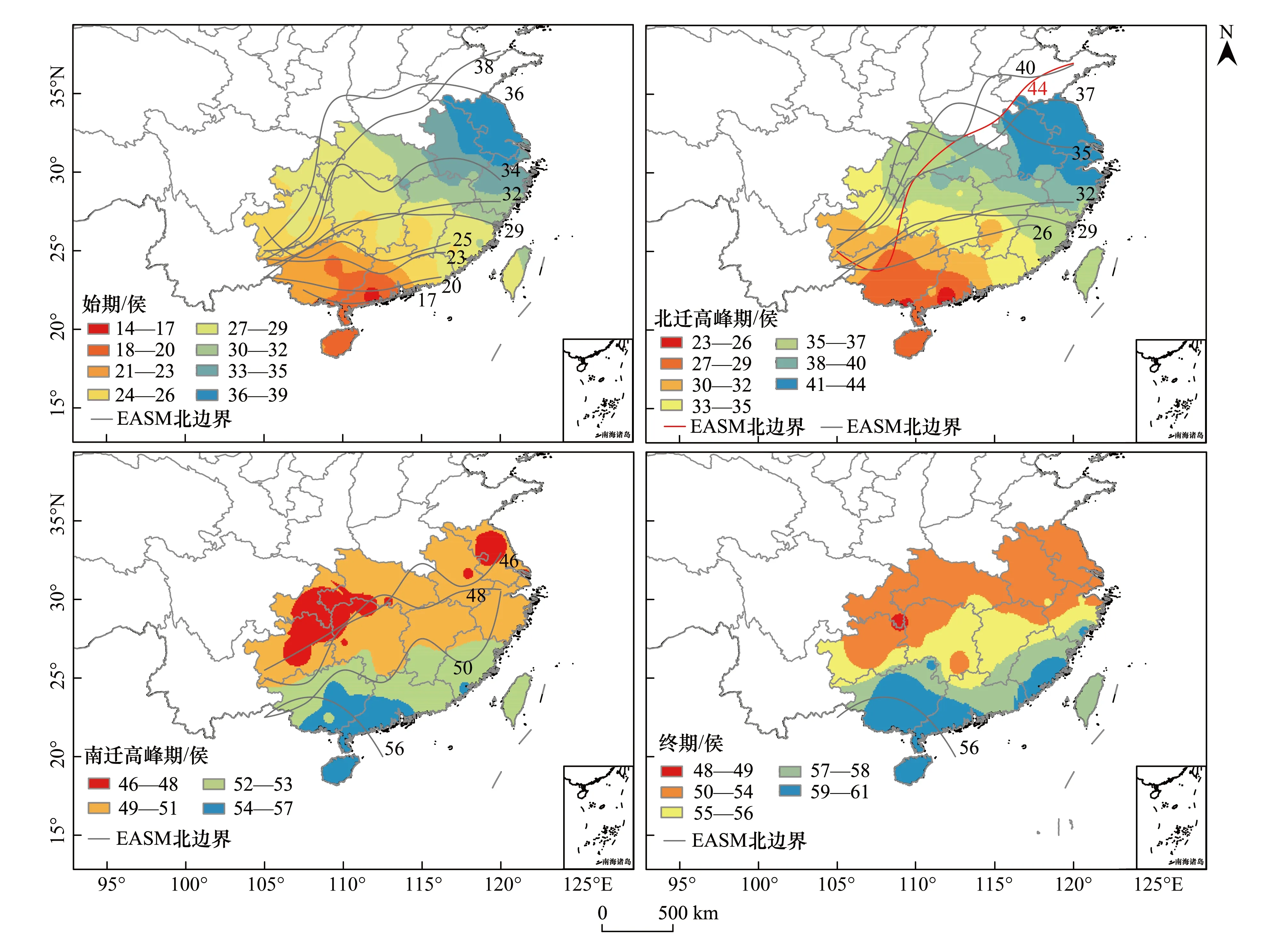

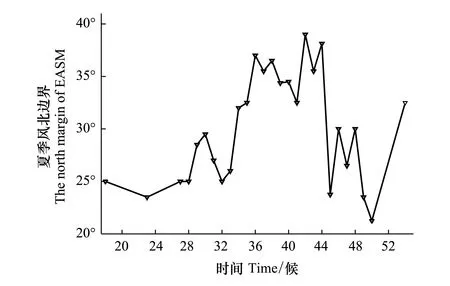

图2 2000—2016年东亚夏季风北界平均位置的季节变化 Fig.2 Seasonal variation of average situation for the northern margin of EASM from 2000 to 2016

每年的第 15 候前后(3月中旬),东亚副热带地区海陆热力差异开始逆转[26],华南、西南地区气温开始升高。由17a平均的年内EASM北界时间变化曲线(图2)可以看出,从第17候EASM开始出现并登陆我国大陆南部;4月上旬—5月初(第20—25候)主要活动在25°N以南地区;第26—32候(5月上旬—6月上旬)推进至28°N左右;第33—34候(6月中旬),随着西太平洋副高北跳,夏季风向北推进至30°N以北地区;第39—40候(7月中旬)副高再次北跳, EASM到达最北位置。夏季风一般在37—43候(7月—8月初)到达华北地区,控制整个南方稻区(图3)。8月中旬,冬季风增强,夏季风开始持续向南撤退,第46—48候,夏季风回撤到长江中下游地区;进入9月份以后,东北冬季风携带冷空气快速南下,EASM会快速回撤至华南(图3)。

2.2 夏季风进退与稻纵卷叶螟迁入的时空关系

从稻纵卷叶螟迁入与夏季风北边界时空分布图上可以看出,每年第14—46候(3上旬—8月中旬)主要是稻纵卷叶螟的北迁季节,共有四次大型北迁过程:14—26候(3月上旬—5月上旬)稻纵卷叶螟种群主要迁入我国华南南部、西南南部稻区;第27—32候(5月中旬—6月上旬)迁入华南北部、西南和江岭稻区;第33—39候(6月中旬—7月上旬)种群主要迁入沿江稻区和江淮稻区;第39—46候(7月中旬—8月中旬)种群从江岭北部和沿江稻区迁入江淮稻区或境外的朝鲜半岛和日本列岛南部[27]。

就北迁过程而言,华南稻区第14—20候稻纵卷叶螟的迁入始期普遍提前于EASM北边界经过当地的时间;第27—32候江岭稻区东南部稻纵卷叶螟的迁入与夏季风推进同步性较好,江岭稻区西北部以及西南稻区迁入始期普遍早于夏季风;第33—39候二者在长江中下游地区同步性较好,在江淮稻区北部稻纵卷叶螟始期滞后于夏季风北边界出现时间。每次大型北迁过程的高峰期均发生在EASM控制范围之内(图3)。

图3 2000—2016年17a平均的稻纵卷叶螟始期、北迁高峰期、南迁高峰期、终期与不同稻区季风北界(图中黑线或红线,线右端数字为候序)的时空分布Fig.3 Temporal-spatial distribution of immigration beginning dates, peak dates of immigration northward, peak dates of immigration southward and immigration ending dates of C. medinalis and the northern margin of EASM (the black line or red line, the number on the right side of the line is the preorder of pentad) on the average of 17 years from 2000 to 2016

在季风进退上,我国夏季风的北上是一个缓慢的过程,但其南撤和冬季风的南下是一个快速的过程。同一地区,东亚夏季风与冬季风的转换过程每年迟早不同,持续时间也不同。平均第46—48候(8月中旬—8月底)EASM北界回撤到长江中下游地区,江淮稻区和西南稻区北部偏南风转变为偏北风,在此期间偏北风与偏南风交替出现,该区域既有北迁过程又有南迁过程,会维持2—3候的“混合迁”局面,并且江淮稻区北部和西南稻区迎来最早的南迁迁入峰。进入9月份以后,东北冬季风携带冷空气快速南下,随着EASM的迅速向南撤退,我国南方稻区从北到南陆续出现南迁高峰期(图3)。常年随着EASM北界南撤,EASM覆盖区面积不断向南缩小,但有些年份EASM北界在第49—60候(9—10月)间会随西北太平洋副高在长江流域以南地区呈南北拉锯式徘徊,形成秋季连阴雨天气,使得南迁季延长,发生程度加重。随着气温下降各稻区由北向南依次出现终期,第62候(11月上旬)以后,绝大多数稻纵卷叶螟种群会随EASM北界在中国大陆上的消失而迁向境外(图3)。

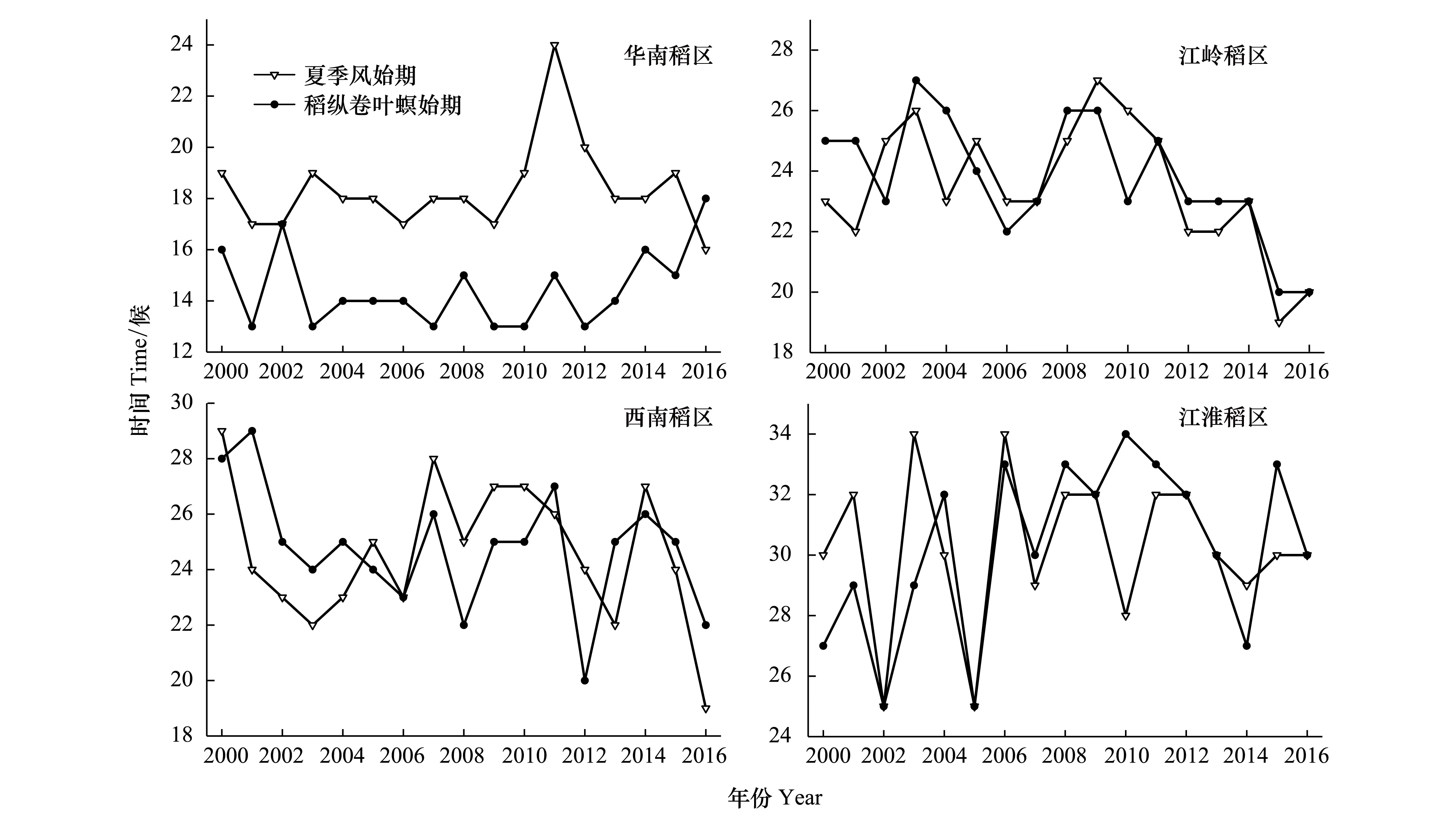

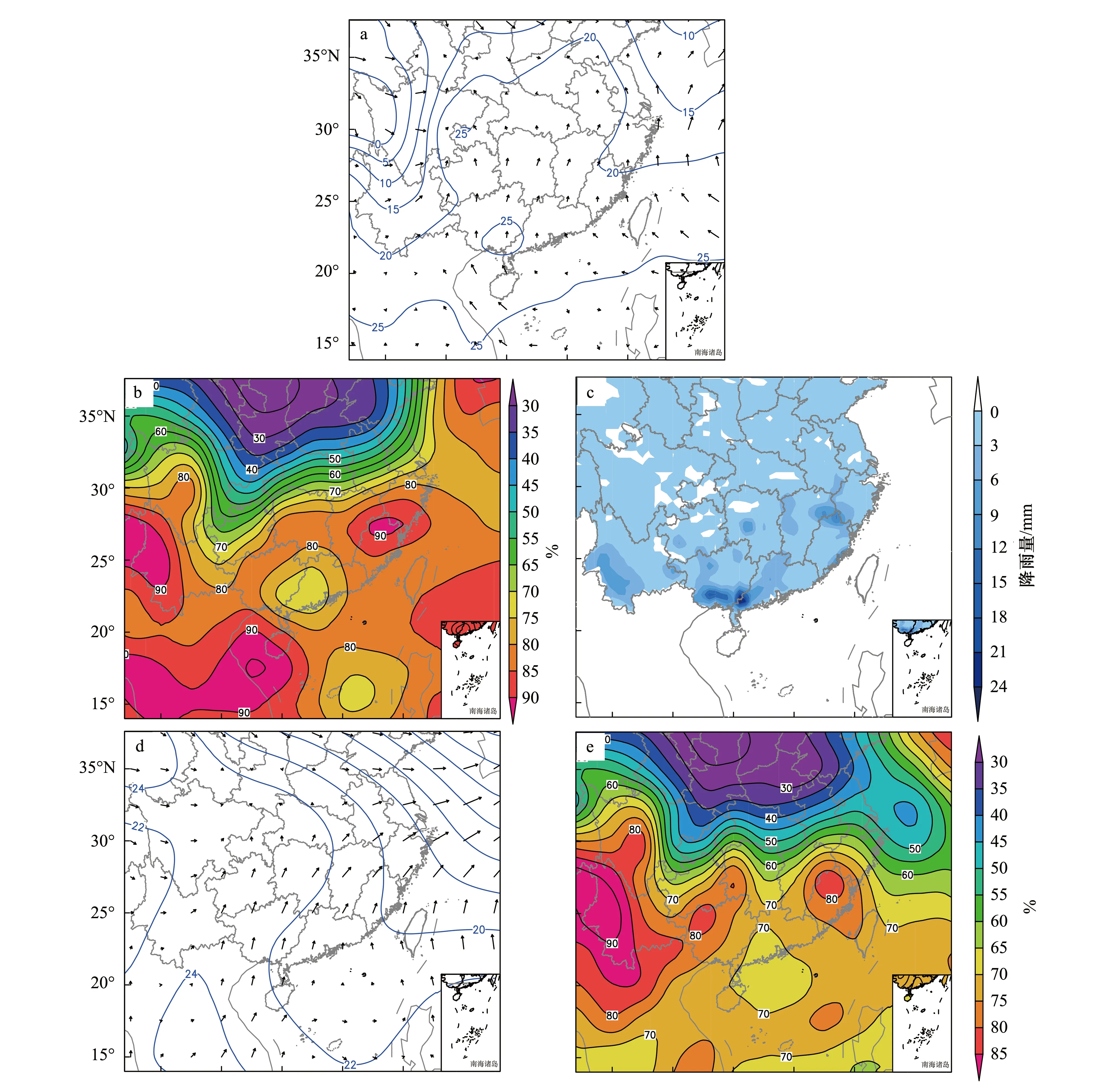

分析不同稻区2000—2016 年间稻纵卷叶螟迁入始期与相应区域EASM北界出现时间的关系发现:华南稻区稻纵卷叶螟迁入始期普遍提前于EASM北边界始期(图4),其中,2011年EASM北界在华南地区出现异常偏晚(第24候),而稻纵卷叶螟迁入始期正常(第15候)的主要原因是:(1)经冬前田间剥查显示,华南稻区有一定数量的稻纵卷叶螟个体滞留在当地收获后的田间稻桩或田头稗草上越冬,为冬后田间活动或迁入田间奠定了基础;(2)2011年第15候华南地区近地层的温度和湿度、925hPa高度的湿度都较好地满足了稻纵卷叶螟个体迁入早稻田或在田间活动的温湿度要求,925hPa高度的温度在海南岛南部、华南东部沿海和华南西南部等地区也适宜稻纵卷叶螟种群的生存和迁入,但高空850hPa高度的假相当位温场达不到EASM登陆的条件(图5);(3)第24候,华南稻区无论是地面和925hPa高度风场、温度场和湿度场,还是850hPa高度的风场、位温场及地面降水都同时满足了稻纵卷叶螟迁入和 EASM北界登陆的条件(图6)。

图4 2000—2016年不同稻区稻纵卷叶螟迁入始期与夏季风北界始期的关系Fig.4 Relationship between the immigration beginning dates of C. medinalis and the beginning dates of northern margin of EASM in the different rice-growing regions during the period from 2000 to 2016

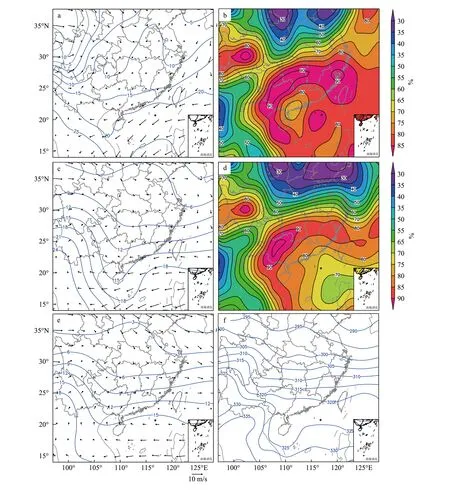

图5 2011年第15候地面、925hPa和850hPa的风场(m/s)、温度场(℃)、相对湿度场(%)和假相当位温场(K)Fig.5 Wind field (m/s), temperature field (℃), relative humidity field (%) and pseudo equivalent potential temperature field (K) on the average in 15th pentad, 2011(a)地面风场和温度场;(b)地面相对湿度场;(c)925hPa风场和温度场;(d)925hPa相对湿度场;(e)850hPa风场和温度场;(f)850hPa假相当位温场

统计发现:在这 17a间,江淮稻区、江岭稻区和西南稻区稻纵卷叶螟始期提前或滞后季风北边界始期1—2候的概率为70%;提前或滞后1候的概率为54.9%。分析这三个稻区稻纵卷叶螟迁入始期前后的风温场可以发现,925hPa高度均盛行偏南气流,同高度候平均气温在江岭稻区为25℃,在西南稻区为16℃,在江淮稻区为18℃,均高于稻纵卷叶螟迁飞的下限温度[28]。

2.3 东亚夏季风进退与稻纵卷叶螟迁入量的关系

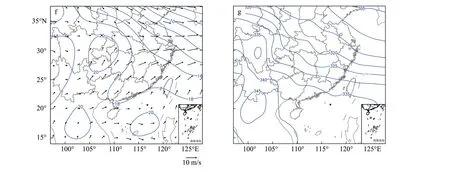

气象因子与稻纵卷叶螟的发生和蔓延关系密切[29],EASM北界和中国南方稻区稻纵卷叶螟迁入量均呈显著的年变化和季节变化,常年EASM北界在30°N以北活动的时间也是稻纵卷叶螟迁入峰次多、降落虫量大的时期,不同年份东亚夏季风强弱不同。以EASM北界在30°N以北持续的时间来表示该年年内东亚夏季风强度,结果表明,稻纵卷叶螟年迁入量与EASM强度变化趋势一致,相关系数为0.71,通过了P<0.01的显著性检验(图7)。

在季节变化上,整个南方稻区稻纵卷叶螟的年内迁入累积量与EASM的推进速度相关密切,两者相关系数达0.67,通过了P<0.01的显著性检验(图7)。常年第25候以后,随着季风向北推进,稻纵卷叶螟发生量同步增加,发生面积向北扩展;EASM北界于7月中下旬达到最北纬度,8月中旬向南回撤到30°N左右(沿江地区),7月中旬—8月中旬,我国南方稻区基本上处于EASM的控制范围内,在此期间各稻区气候条件适宜,有利于稻纵卷叶螟的迁飞和繁殖。

2.4 东亚夏季风对2007年中国南方稻区稻纵卷叶螟大发生的影响

2.4.12007年稻纵卷叶螟发生概况

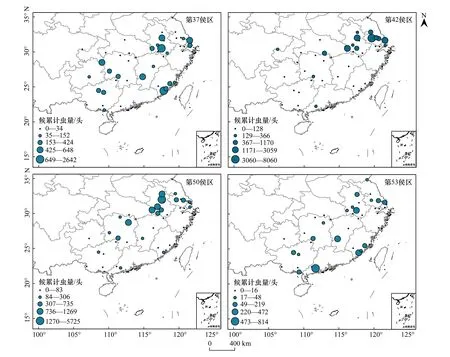

2007年,华南地区稻纵卷叶螟迁入峰出现的早、虫量大、峰次多,相较于常年北迁虫源基数大幅增加,其中龙州站5月份出现3次迁入峰,最高迁入量达600头;6月末—7月初稻纵卷叶螟由华南稻区大规模迁入西南稻区东部、江岭稻区南部和长江中下游稻区,使沿江稻区四(2)代成虫迁入高峰期比常年提早约2候。7月下旬,五(3)代成虫大规模从江岭稻区迁入江苏、安徽和湖北等省份,第42候丹阳站累积虫量达8000头。 8月中旬(45—46候)稻纵卷叶螟南迁至西南稻区,江淮稻区虫量迅速回落,8月下旬—9月上旬(47—50候),江淮稻区和江岭稻区北部稻纵卷叶螟再次大爆发,六(4)代成虫在江淮地区滞留至9月中旬,9月下旬至10月下旬种群陆续向南回迁至江岭稻区南部和华南稻区(图8)。

图6 2011年第24候地面、925hPa和850hPa的风场(m/s)、温度场(℃)、相对湿度场(%)、降水量场(mm/d)和假相当位温场(K)Fig.6 Wind field (m/s), temperature field (℃), relative humidity field (%), precipitation field (mm/d) and pseudo equivalent potential temperature field (K) on the average in 24th pentad, 2011(a)地面风场和温度场;(b)地面相对湿度场;(c)地面降水量场;(d)925hPa风场和温度场;(e)925hPa相对湿度场;(f)850hPa风场和温度场;(g)850hPa假相当位温场

图7 中国南方稻区稻纵卷叶螟年总迁入量对数和东亚夏季风北界在30°N以北地区持续时间Fig.7 Inter-annual variation of the logarithm of annual total C. medinalis immigrating amount

2.4.2夏季风及气象背景场分析

2007年6—8月份夏季风在30°N以北地区持续了13候,从推进过程上看5月份夏季风有一次增强过程,最北达到了29°N地区,6月末7月初夏季风又有一次推进过程,到达37°N,8月中旬有一次急速南撤过程,随后又有所加强(图9),其进退动态与不同地区迁入虫量相符合。

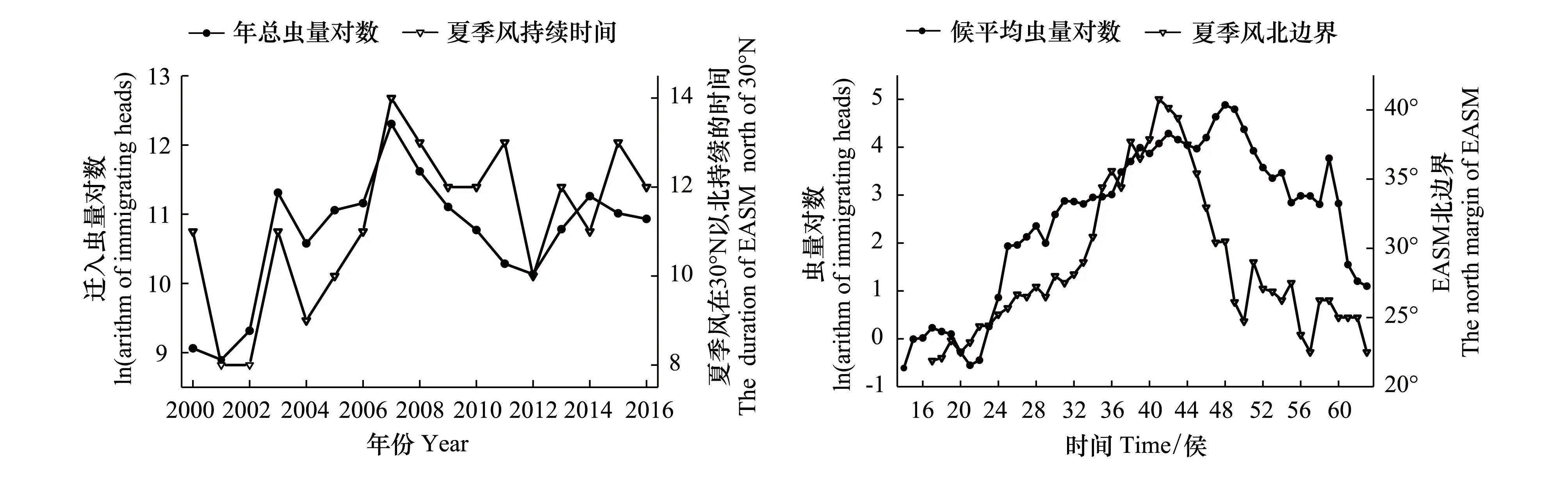

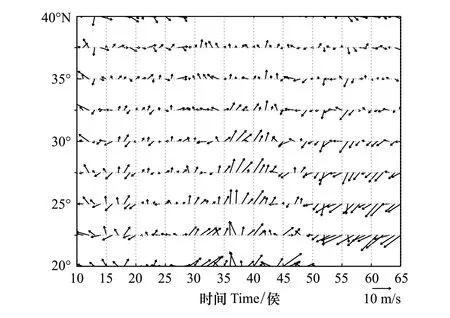

925hPa风场上,2007年6月末—7月初(第36—37候)东亚夏季风覆盖整个中国南方稻区,30°N以南地区平均西南风风速接近10m/s,有利于稻纵卷叶螟种群的北迁;第45—46候(8月中旬)东北风从华北地区经江淮地区南下侵入长江以南至南岭(25°N)以北的大部分地区,有利于稻纵卷叶螟的南迁;第47—48候(8月下旬)西南风突然增强与东北风在江淮稻区南部、西南稻区北部辐合(30°N),此时南迁和北迁种群交汇,江淮稻区和沿江稻区迁入虫量再次迅速增加;第50候,全区盛行东北风(20—32.5°N)(图10)。

图8 2007年各侯 稻纵卷叶螟虫量(头)分布Fig.8 Distribution of the immigrating amount (head) of C. medinalis pentad in 2007

图9 2007年东亚夏季风北界位置的季节变化 Fig.9 Seasonal variation of situation for the northern margin of EASM of 2007

图10 2007年925hPa 高度110—120°E区域候平均风速(m/s)的时间-纬度剖面图Fig.10 Time-latitude profiles of pentadly average wind speed (m/s) on 925hPa between 110°E to 120°E in 2007

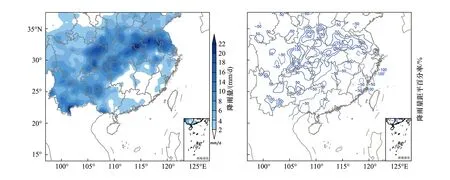

图11 2007年7月日平均降水量分布和降雨量距平百分率(气候平均为2000—2016年)Fig.11 Daily average precipitation distribution and the percentage of rainfall anomaly in July 2007 (on the average during 2000—2016)

在降雨分布上,华南稻区和江岭稻区南部7月份降水量偏少,比同期减少了50%,而西南稻区北部、沿江稻区和江淮稻区降水量高于历史平均值,达到了10 mm/d以上,干旱引起的生存环境恶化迫使稻纵卷叶螟从华南稻区和江岭稻区南部随西南气流向北迁飞,而西南北部稻区、沿江稻区和江淮稻区的降水有利于稻纵卷叶螟种群降落(图11)。

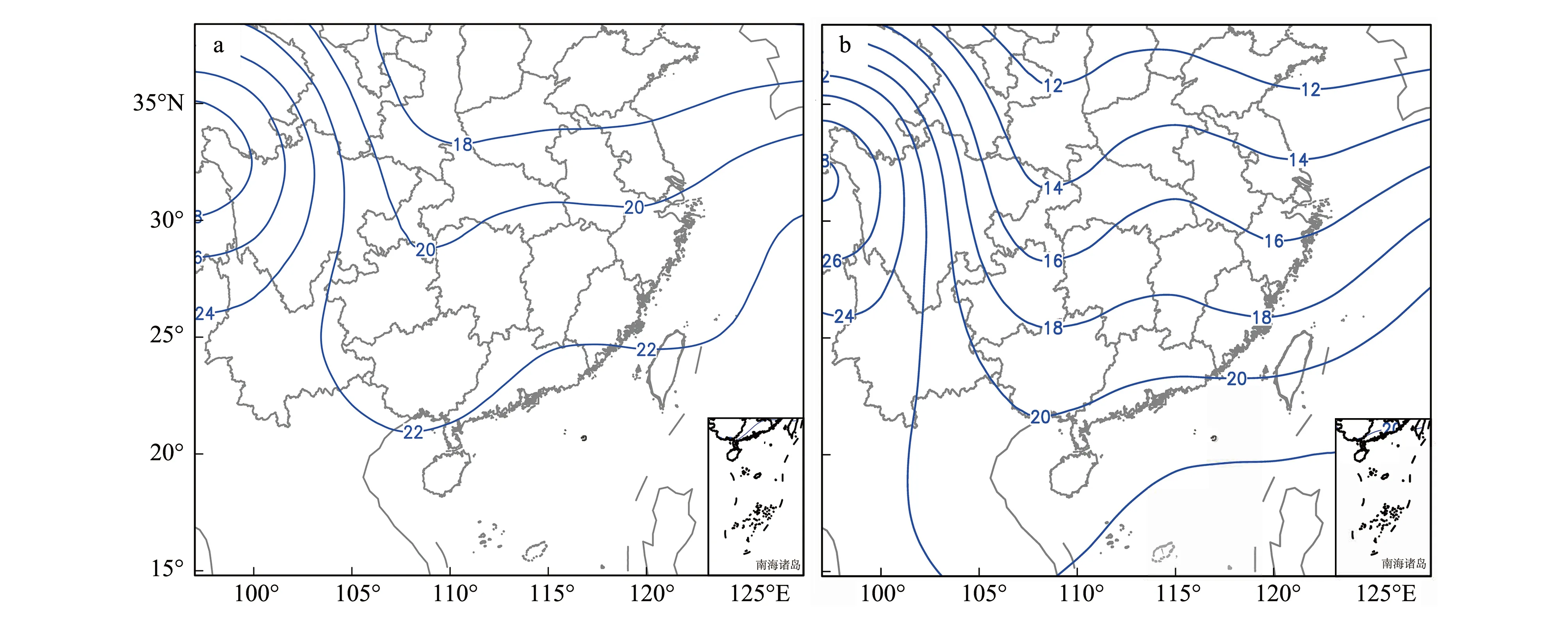

温度场上,稻纵卷叶螟种群在江淮稻区滞留到了第50候,从第51候开始南迁,分析第47—51候温度场,925hPa高度上江淮地区平均温度达到了21—22℃(地面平均气温达24℃以上),华北地区、江江淮地区9月份温度比历史同期高出1—2℃,秋季高温是江淮地区稻纵卷叶螟大量滞留的重要原因之一(图12)。10月初开始,随着田间气温的下降,稻纵卷叶螟种群纷纷南迁(图13)。

图12 2007年第47—51候925hPa平均温度(℃)(a)和9月份温度距平(℃,气候平均为2000—2016年)(b)Fig.12 Average temperature (℃) during 47th to 51th pentad (a) and temperature anomaly (℃, on the average from 2000 to 2016) of September (b) on 925hPa during the period from 47th to 51th pentad in 2007

图13 2007年第52—54候(a)和55—58候(b)925hPa平均温度(℃)Fig.13 Average temperatures (℃) during 52th to 54th pentad (a) and during 55th to 58th pentad (b) on 925 hPa in 2007

3 结论与讨论

本文利用2000—2016年全国稻纵卷叶螟赶蛾量数据,结合NECP气象再分析资料分析了东亚夏季风进退对中国南方稻区稻纵卷叶螟迁飞的影响,主要得到以下结论:

(1)稻纵卷叶螟种群的向北迁飞与东亚夏季风在我国大陆上的向北推进过程密切相关。华南稻区稻纵卷叶螟迁入始期在时间上普遍提前于EASM北界3—5候;江岭稻区、西南稻区东部和江淮稻区两个始期基本同步,时差大多为2候以内。因此,EASM北界在不同稻区首次和二次出现的早晚对该稻区稻纵卷叶螟的北迁的始期具有一定的指示意义。

(2)各稻区代表性病虫测报站的北迁高峰期发生时,该站均处于东亚夏季风控制区域内;而江淮、江岭稻区南迁高峰期发生时,该站点处于夏季风北边缘或北边缘以北。每年6月中旬—8月上旬东亚夏季风的北界大多位于30°N以北地区,此时也是我国南方水稻主产区稻纵卷叶螟向北迁入的峰次最多、迁入量最集中的时期,且东亚夏季风北界在30°N以北地区持续时间的长短与稻纵卷叶螟年发生程度呈显著的正相关,这与笔者对褐飞虱的相关研究结论基本一致[16,30]。

(3) 8月中下旬是东亚冬、夏季风的转换期,也是稻纵卷叶螟种群的“混合迁”发生期,此时,西南稻区东北部和江淮稻区迎来初次南迁峰;9月后东亚夏季风开始不断南撤,东北风快速南下,稻纵卷叶螟种群也随之不断南迁。南北向混合迁的情形在褐飞虱迁飞行为中也有体现[31],只不过因为稻纵卷叶螟迁飞高度低,“混合迁”发生期来的早,南迁期开始的也早;而褐飞虱迁飞高度高,“混合迁”期发生的迟,南迁期也来的迟。

(4)从大气背景上来看,2007年稻纵卷叶螟在江淮稻区特大爆发的原因是:6月末—7月的强西南季风使江岭稻区和沿江稻区早期迁入虫量比常年显著增加,也为7月下旬至8月下旬稻纵卷叶螟从江岭稻区北部大规模向江淮稻区迁入提供了良好的虫源条件;7月份江南、华南地区的降水异常偏少使喜湿的稻纵卷叶螟种群随偏南季风进一步向沿江和江淮地区聚集;8月份东亚夏季风的回撤偏晚以及9月份华北地区和江淮地区北部的相对偏暖,使江淮稻区稻纵卷叶螟种群在当地滞留时间偏长、南迁起始期和高峰期异常偏晚。但是,大气背景只是稻纵卷叶螟迁入大发生的外因之一,更重要的是内因:2007年3—5月,我国华南和西南稻区稻纵卷叶螟迁入始期早、迁入峰次多、迁入量大,这奠定了极好的虫源基础。

昆虫迁飞活动受多种大气过程的综合影响,既表现出对大气热力和水汽条件的主动选择能力,又受水平和垂直方向上大气动力场的胁迫[32-33]。华南稻区稻纵卷叶螟因早春EASM登陆前的地面温湿条件较好而导致迁入始期普遍提前,江岭稻区、西南稻区东部和江淮稻区因稻纵卷叶螟迁入条件主要依赖于东亚夏季风北上带来的温湿环境和动力条件,但因850hPa以下不同高度适宜稻纵卷叶螟迁入的大气条件不一样,这些稻区的稻纵卷叶螟迁入始期或提前于、或相遇、或滞后于EASM北界在该地区的时间, EASM北界虽然反映的是850hPa高度的风温场条件,通常如果850hPa高度没有较强的暖平流或925hPa高度以下没有强冷平流,850hPa高度的温度总是明显低于925hPa高度以下的温度,对925hPa高度以下的风温场有一定的指示作用。因此,它在宏观尺度上对稻纵卷叶螟的迁入始期具有一定的指示性和预警意义。但这种指示性作用不如东亚季风对中国褐飞虱的南北迁飞[16,30]。原因是褐飞虱的集中迁飞高度主要在1500 m上下,与季风指数所代表的动力、温度和湿度条件直接相关,而稻纵卷叶螟的集中迁飞高度在500—1000 m,与季风指数所代表的动力、温度和湿度条件直接关联度远不如褐飞虱。

由于稻纵卷叶螟具有喜暖湿、趋嫩绿的习性[6,8],6—8月在东亚夏季风覆盖区内,水稻生长面积最广、长势最好(嫩绿度最佳),同时温湿条件对迁入和为害最适宜。东亚夏季风能到达的最北纬度能够表明温度、湿度、降水等因素在季风覆盖区域的综合状态,其对稻纵卷叶螟生存和迁飞的适宜程度决定着稻纵卷叶螟可迁移的潜在范围,夏季风的持续时间对稻纵卷叶螟的繁殖代数和危害时长有重要影响,最终将影响着稻纵卷叶螟的年发生总量。2007年夏季风转换偏迟,为稻纵卷叶螟秋季在江淮地区为害提供了有利条件,也是该年稻纵卷叶螟大发生的原因之一。

本文虽然定性分析了东亚夏季风进退和转换对我国南方水稻主产区稻纵卷叶螟迁入的影响,但没有定量分析其对不同测站或区域稻纵卷叶螟发生程度或迁入量的影响,也未提取季风指数对不同稻区稻纵卷叶螟迁入的预警预报指标,下一步我们将进行定量影响和预警预报指标研究,为科学预测和防御我国稻纵卷叶螟的危害提供科学依据。