童芷珍忆半生修书往事,40年后依旧“冷板凳”

2019-03-15向思琦

向思琦

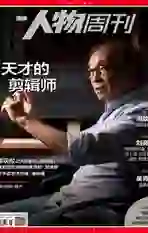

圖/彭辉

2000年,一位姓阮的中年男子带着一本破损严重的竹纸古籍《绣像古今奇观》,来到了上海图书馆,专程拜访古籍修复专家童芷珍。

书的主人所拿古籍为明代刻本,且为市面上流传甚少的双图版本,是其重金购得。然而书页的竹纸已失去韧性,稍不小心一碰,书页就会一片片掉下来。而且,这本书还遭到过“野蛮”修补——有人曾用粘合剂将破损的书页粘在一起,有几处开裂的地方还用很厚的黄色机制纸粘连,以至打开书页都非常困难。

来上海图书馆前,阮君曾四处奔波,找到苏州、上海等地的修复人员,都被回绝。

“不遇良工,宁存故物?”古籍珍贵,修复只能成功,不能失败。每一次动手,都需要纯熟的技艺。

彼时已有28年工作经验的童芷珍接下了这本古籍。为把粘在一起的书页分开,她想了好几种办法——有的地方将布面放在粘贴处,用沸水烫;粘得更紧的地方,则需在书页上抹一点浆,把毛边纸粘贴在书页上,等浆糊干后,借用毛边纸的拉力,慢慢试着打开,再行修补。最后,依照事先拍好的照片,把所有揭下的书页按正确位置修复完整。

为修好这本书,童芷珍前后用了一个多月。遇上损坏严重的古籍,要尽可能达到完美的修复效果,即使是高手也难免耗时长久。而从用面粉手工制作浆糊的准备工作,到“洗、揭、补、全”的核心步骤,每一步要想恰到好处,无不需要经年累月习得的经验与手感。

技艺和经验的高要求,某种程度上导致了传承的式微。而另一方面,破损古籍数量之大,也使得对修复人才的需求长期不减。

“现在好多了,有国家古籍保护中心、全国古籍保护工作专家委员会,还有传习所。”十几年后的今天,童芷珍这样说。出于古籍保护与修复的严峻现实,专授修复技术的学科陆续设立。2001年,南京第三十八中学开设古籍修复专业(中专)。此后,大专、本科乃至专业硕士的古籍修复专业逐渐开设。

然而,这一相对冷门、要求潜心静气和长年经验的工作,对如今的年轻人来说,缺乏足够的吸引力。古籍修复岗仍是一张还未捂热的“冷板凳”。

这张板凳,童芷珍已经坐了四十余年。从1972年进入上海图书馆工作,她已记不清自己修过多少本古籍,这其中有宋刻本《左传》《资治通鉴》,清朝的康有为手稿《大同书》、翁方纲题跋的《淳化阁帖》等一大批国家一二级古籍文物。

不同于工作时的专注沉静,年近古稀的童芷珍与人交谈时总带着孩童般的灿烂笑容,讲话掷地有声,眼睛明亮有神,性格和衣着风格一样干练。谈到自己修过的古籍,她最喜欢讲的还是那些需要动脑筋的作品。

古籍修复讲求保持原貌、少修或不修、利于保护的原则。如何在修复后尽可能与原貌相似,如何“少动刀子”,如何修得雅观精美,修复师不仅要细心、耐心地“动手术”,也需要灵活思考,准确“诊断”,给出最佳的“治疗方法”。而这些,是当下的现代科技难以代替的。

每次都有新鲜感与成就感

纸张脆化、受潮霉变、风吹日晒、虫蛀鼠咬……古籍破损的原因常常相似,但其形态却多种多样。有的是书页中缝裂开,有的则孔洞连片,有的如烧焦似的一碰即碎,有的是失去韧性粘在一起,变成“书砖”。童芷珍说,每一次修不同的古籍都能收获新鲜感和成就感。

曾有人慕名而来,请求童芷珍帮助修复一册版本较早的拓本。这册拓本已有前人修复过,却是直接将一条条的拓片条粘贴在毛边纸上,条与条的空隙处用黑色的墨纸张粘贴在上面,突兀难看。童芷珍发现剪裱的拓片面是粒状的,于是找到材质相仿的纸张,拓在大理石不光滑的背面上,做出凹凸感,和原来的碑帖非常相似。再用它来修补,就更好地达到了“整旧如旧”的效果。这样一个“思考创造”的过程,让童芷珍觉得很愉悦。

除清污、揭裱、托裱、修补等各种技艺外,修补材料也至关重要。童芷珍平时有意识地收集各种各样的纸、绢等。一本古书修好后掉落的零零星星的旧纸,也收起放好。“修得好也需要材料接近。如果这一册恰恰就缺这一个颜色的纸,你用其他纸修上去,就不完美了。”

由于修复技艺高超,越来越多慕名而来的人请求童芷珍帮忙修书,还有文物局、孙中山故居、宋庆龄陵园以及各大博物馆送修的古籍文物。曾有一位她帮助过的人,还送给她一枚刻有“童芷珍修复”五个字的印章,让她刻在自己修复的古籍上。童芷珍只当玩笑,并未真的去盖。

童芷珍进入古籍修复领域带着命运的偶然。

那个年代,鲜有自己选择职业的机会。少年时,童芷珍擅长运动,是上海市少年网球队的一员。知青时期,十几岁的童芷珍也干过开河、挖泥、割稻、插秧这样沉重的苦力活。不久,因为连队公认“头脑聪明”,她被调去做财务工作,同时种蔬菜。

1970年,瘫痪四年之久的上海图书馆艰难恢复开放。1972年,由于人员紧张,上海图书馆派人来到崇明长征农场,准备从知青中挑选50人返城工作。

童芷珍被选中了,她和另外四个年轻人一起被分进古籍修复部门。

和现在传习所里的研究生不同,童芷珍这一代的古籍修复师都是边修边学。来上海图书馆之前,童芷珍几乎从未接触过古籍和古籍修复。“那个时候还小呢,20岁出头。也不知道干什么活,就随便分到哪里。但是我这个人有个性格,没声音,坐得住,你把我分到哪儿,我就在哪儿低着头干活了。”

自此,童芷珍开始了自己40年的古籍修复生涯。古籍、石刻、碑帖、尺牍、字画装裱等的修复技术,都是上海图书馆的特色。彼时大师云集,有黄怀觉、严希魁、赵嘉福、潘美娣等著名修复专家。

五位年轻人中有人学了碑帖石刻的修复,有人学了书画的修裱,童芷珍就跟着潘美娣学习文献修复技术。一间办公室里,师徒相对而坐,老师做一步,徒弟跟着做一步,一边完成工作,一边学习技术,积累经验。

一次,馆里交给她一件长近十米的家谱。这幅家谱是手卷大镶形制,破损较严重,恢复原貌有难度;卷中人像也很容易在修复时褪色;加之尺寸太長,很难在图书馆里找到足够面积的墙壁上墙绷平。于是,童芷珍采用了或飞托或搭托的修补方法,没有地方上墙,就利用书库书架旁边的走道作墙面来绷平,最终完成修复。这样具有挑战性的任务给她带来不可多得的经验,也让她感受到古籍修复工作的成就感。

修书是了解古籍、与古人对话的一种方式,但童芷珍与古籍的接触不只在修复过程中。在上海图书馆,童芷珍还参与了元刻孤本线装《农桑辑要》、明写本硬面包背装《永乐大典》(“郎”字韵一册)的影印装订工作,也曾参与历时两年的古籍分类编目工作,以及《清代硃卷集成》《中国年谱词典》的编撰工作。童芷珍后来总结,这些编订类的工作对她学习古籍知识、加深对古籍的理解,都有很大帮助。

“古籍修复人员不能只有技术,也要有较高的文化素养和一定的古籍基础知识。否则修复过程中,你看都很难看懂,也不能及时发现古籍版本方面的问题,甚至可能漏失有价值的东西。”

回忆顾廷龙——在长乐路书库的16年

1981年初,童芷珍来到上海图书馆的长乐路书库,一边继续修复工作,一边也做一些古籍出纳、编目等古籍部的工作。

长乐路书库是合众图书馆的旧址,里面全是老馆长顾廷龙四处搜集来的古籍文献,还有不少未编目的书籍。一些研究古籍的专业人士经常来这里,性格开朗的童芷珍就主动与他们交流。“我对文献分类的知识也更了解了。四角号码分类法,我记得很熟很熟了。”

由于空间、技术等条件限制,彼时长乐路书库的虫害非常严重。“保护部门来喷完药水后,这个虫就像芝麻一样,地上、窗台上到处都是。”虫子猖獗时,上海图书馆旧馆不得不闭馆杀虫。1996年迁馆时,长乐路书库的书经全面杀虫后,才被搬运至新馆。以前的建筑也不甚防湿,黄梅天时墙壁甚至会出现水滴,并不适合作书库。现在的新馆于是采取各种保护古籍的措施——完善文献保护制度的具体规定,将善本古籍搬入恒温恒湿书库,夹放图书防蠹纸等等。

迁馆以前,童芷珍和顾廷龙的一位助手及其他三位工作人员,共同在长乐路书库工作了16年。她还记得,当年顾老走进书库,“不用看的,马上就知道这里是本什么书。熟得不得了,好像是他家里一样。”如今,长乐路746号不再是书库,而改造成了顾廷龙纪念馆。

“顾老对每一张纸片都非常重视,经常告诫我们古文献片纸只字都是宝,决不能随便丢弃。”1955年秋,顾廷龙曾带着同事连续劳作11天,从造纸厂收购的废纸堆里抢救出一大批珍贵文献史料,包括史书、家谱、方志、小说、笔记、医书、八股文等等。其中有传世孤本、明万历十九年刻《三峡通志》,流传稀少的明本《国史纪闻》《城守验方》,明末版画上品《山水争奇》,还有不少旧抄与稿本。抢救出来后,这批文献古籍亟待修复。尤其是家谱,不仅量大,而且存放在潮湿的底楼,受害更严重。

童芷珍来到长乐路书库后,就参与了这项修复工作。“整个修复任务非常艰巨。我们就去招聘社会上的人员,给他们培训(修复技术)。修了十五六年,才基本修完。”

废纸堆里保存糟糕的家谱,从“文革”中救下的古书、手稿,从私人手里收集来的图书资料……这些顾廷龙的“宝贝”,童芷珍参与修复、编订过不少。“后之学者欲一睹八股之面目,须有样本流传。”为此,顾廷龙还曾四处征集收购八股文,在新中国成立后幸运地得到了八股收藏丰富的封氏书。这些零零散散的八股文最终也由童芷珍装订成册。

“八股文有一两堆,我做简易的函套,就做了两捆。”此外,还有刘文淇后人捐赠的文献、熊希龄的尺牍,以及各种册页、信札的修复、整理、装裱,包括将顾老自己的信件装裱成册等,都是童芷珍的工作。“修书是修不完的,总归是有的。这些都是历史啊。”

回忆起与顾廷龙的相处,童芷珍说,顾老待人真诚亲切。顾廷龙上了年纪后,曾雇了一个保姆照顾他。保姆年纪很轻,不大会照顾老人,顾廷龙也不介意,还介绍她到学校里学习,并让她跟着童芷珍和自己的助手学习修复,让她有一技之长。

女儿读小学一年级时,童芷珍一家人搬到了永嘉路。转学成了问题。附近一所小学的校长正好住在顾廷龙的楼上。“顾老住的那栋楼没有电梯,过道也非常暗。我到家里告诉他这件事后,顾老马上爬楼梯上去,帮我说好了。后来,那位校长还让顾老给他写了字。”

顾廷龙是公认的书法家、版本目录学家,他自己却只承认:“我干得最多的是图书馆的工作。”从燕京大学图书馆,到上海合众图书馆、上海历史文献图书馆、上海图书馆,顾廷龙的图书馆事业长达六十余年。顾廷龙去世后,上海图书馆在新馆里专门为他建立了一间陈列室。

不遗余力地教学传承

顾廷龙的弟子吴织曾在回忆文章中记录道:“上海图书馆收集的古籍善本,在国内图书馆界都是一大特色。1981年,上海图书馆就有518种作为国家一级藏品的古籍文献。这归功于顾廷龙等前辈长期专注地护书、收书、编书。”

收书离不开修书,顾廷龙对于古籍修复工作一直极为关怀。他曾在上世纪80年代中期说:“上海图书馆现藏有家谱一万种,七万五千册,数量很多,不过有一个问题,纸张已经很破旧。这使我联想到一个问题,在古籍整理工作中,修补古籍是第一步。应该把培养古籍修补人才列入规划。”

2008年,古籍修复技艺被列入国家非物质文化遗产名录,更多的支持与关注也紧随其后。2009年,文化部在国家图书馆等12家具备较好修复工作条件的全国古籍重点保护单位设立了国家级古籍修复中心,并设立了技艺传习所。全国仅有19位国家级古籍修复技艺传习所导师,童芷珍是其中一员。

古籍修复讲求保持原貌、少修或不修、利于保护的原则。修复师不仅要细心、耐心地“动手术”,也需要灵活思考,准确“诊断”,给出最佳的“治疗方法” 图/彭辉

大师数量少,徒弟却在增多。1950年出生的童芷珍在退休后也从未停止过教学工作。直到两年多前,童芷珍每周要去复旦大学上一次课,去上海市城建职业学院(以下简称“城建学院”)上两次课,有时还会接受邀请,出差授课。一场大病后,虽然出远门少了,但她仍承担着复旦和城建学院的教学任务。

早在二三十岁时,童芷珍就已开始带授徒弟。“那时候全国各地的学习班都到我们这儿来学习,二十几岁已经要教外地学员了。”当时全国仅有近一百位专业的古籍修复人员,人才紧缺,有关部门希望各个院校讨论开设相关专业课程的可行性。时任上海图书馆古籍修复部主任的童芷珍,接待了许多前来咨询此事的高校老师。城建学院(彼时名为“上海工会管理职业学院”,后被城建学院承接托管学历教育工作)也找到了童芷珍,并最终在其指导下开立了文物修复与保护专业。从2005年2月至今,童芷珍在城建学院教授了14年的古籍修复技术。

“我去了以后,首先帮他们把硬件建起来,比如基本的修复工具、工作设备;然后再设计课程和教材,培养年轻教师。就这样一步一步地来。”五年后,其专业课程“古籍装帧与修复技术”被评为上海市级精品课程。

此外,童芷珍还多次赴港澳台等地授课。1997年7月,香港刚刚回归,上海图书馆与香港市政局联合举办了一次古文献精品展。童芷珍和赵嘉福负责展示古籍修复技艺,每天上午、下午各演示25分钟的拓片修复,吸引了许多香港市民前来参观。

展览带来了轰动,香港市政总署公共图书馆的古籍修复部便邀请童芷珍再给他们开一次讲座,分享古籍修复的知识。那时,一些香港人还听不懂普通话,需要一句一句翻译,但讲座仍很受当地人欢迎。

对童芷珍来说,这是她第一次公开授课。后来,童芷珍又应邀来到香港中文大学,帮助查看图书馆馆藏古籍的破损情况,并在他们的修复部门教授了短期课程。

在澳门中央图书馆上课的经历,也让童芷珍印象深刻。“我只简单演示了一下,把粘死的贴条沾点水游动对齐,他们就觉得特别厉害。”有来自香港的学员,为了听课,每天早上乘船来澳门。退休后,童芷珍又去了一次澳门大学,讲了两个礼拜的课。“第一次在澳门,有一个老先生来上我的课。第二次去,因为儿子继承了他的工作,这位老先生又赶紧把儿子叫来听课。”

“我带过的学生已经数不清楚了,当时在港澳台教的学生都还有联系。”童芷珍喜欢当老师的感觉。第一次在香港讲课时,就有同行老师夸她“像有十年教龄的人讲的”。在复旦古籍整理研究所教书时,童芷珍会给每个学生拍照片、小视频,记录他们学习一个项目、完成一个作品的各个阶段。等到作品完成,童芷珍再把这些照片或视频合成一个,发给学生,像一个成长轨迹的记录。“那些学生开心了,发现老师把我的制作全过程都拍出来了。”童芷珍说,“我也非常开心,我就乐意做这个事情,我喜欢和年轻人在一起。”

在复旦带研究生需要教材,童芷珍花了近两年时间,写成了《古籍修复技术》一书。“我写这本教材时已经当了九年的教师,所以根据自己教学的经验,写得比较仔细。”这本教材后来获得上海市古籍保护成果奖二等奖。此前,童芷珍还写过《古文献的形制和装修技法》《图书馆工作手册》等总结技艺经验的专著,也在专业杂志上发表过多篇关于古籍修复与保护的论文。复旦大学古籍整理研究所教授陈正宏评价,童芷珍“是目前国内少有的既有高超的修复技艺,又善于给年轻学生讲课,并能将有关技术总结归纳、著书立说的专家型古籍修复师。”

入行者少——仍然是张冷板凳

随着近些年媒体报道增多,古籍修复师这一职业被越来越多人知晓。尽管如此,这一行仍旧是一张“冷板凳”。

“学生多,尤其是城建学院,招的学生很多。但是这个专业太冷门,技艺要求也复杂,得耐得住性子,最后入行的人比较少。”童芷珍说,学生里最终会留在古籍修复岗位上的“至多三分之一”。

在上海图书馆时,童芷珍曾带过一个姓方的年轻人。“因为我快要退休了,单位非常重视他,希望我培养一个小青年。还举行了隆重的拜师仪式,我们馆长也参加了。”童芷珍也花费了很多心血,她制定了详细的培养计划,每个月还要写培养进度表。年轻人也不负众望,学得很好。但最终,年轻人选择了出国,离开了这一行业。“后来我们也没有联系了。还是有点可惜,当时的确是花了大功夫培养的。”

喜欢和热爱古籍修复工作,也始终被童芷珍排在入行要求的第一位。而在技艺纯熟的基础上,童芷珍认为古籍修复人员还要有较高的文化素养,懂得古籍基础知识。良好的艺术素养和审美能力也必不可缺。“比如函套,怎样搭配色彩和图案比较好看;最后装帧时用什么形制比较雅观,还有修补尺牍碑帖的时候比例怎么定等等。这不仅是一门单纯的应用技术,也有很高的艺术性。”

对技术和经验要求较高,需要耐心和定力,加之专业冷门,古籍修复人员直到现在仍处于缺乏状态。2015年,中国国家图书馆副馆长、国家古籍保护中心副主任张志清曾有过介绍,从2007年至2015年,全国古籍总量从3710万册件增至5000余万册件,古籍修复人才增至一千余人。计算下来,平均每位修复人员需修复5万册书。如果只是换皮订线,修复的速度会较快;但如果遇上须溜口、补洞、揭裱、托裱的书,专家一天也修复不了一册。

复旦大学图书馆古籍部主任吴格若干年前曾估计,全国图书馆现藏古籍总量在5000万册以上。随着时间推移,每天都在产生新的破损。待修复古籍数量庞大,修复人员数量和修复速度跟不上,是一个长期的矛盾。

要缓解这样的矛盾,童芷珍作为古籍修复者也提出了自己的看法。她提到,目前的评价体系不够科学合理。2009年3月,文化部决定全面启动文献修复师国家职业资格证书制度的工作,童芷珍被选为“国家职业技能(文献修复师)鉴定考评员”之一。“考试要考两项,技能和知识。知识考的题目、技能考的考法,我给他们出了好多了。”考试成绩和资格证书上的等级是硬的。但评职称时,却更重视论文发表情况。“光有技术、没有论文,从发展的角度讲当然不行,但是论文多了就给职称,也不对,抄袭起来很容易。”

另一方面,修复技艺如何提高、修复效果如何改善也需要进一步的分析和研究。童芷珍提到了古籍修复记录数据库的问题。目前的数据库,仅仅做了修复前和修复后的情况登记。童芷珍认为,如果能够进一步把书籍之前的修复痕迹进行著录,并且在经过本次修复后,进行持续追踪,那么古籍修复的得失才可以得到更加科学的理论总结。

“比如我们登记好后,每隔一个长时段,比如五年,或者十年,追踪一下它的保存情况。尤其是修复的每道工序,还有使用的材料、粘合劑等,对古籍书页有什么样的后续影响,是不是对原件产生了损害,发生了哪些物理和化学变化……最好有持续的数据库建设,做可视化研究。”

传统的修复手艺落后了吗?随着科技进步,切纸机、纸浆补书机等自动化机器也随之诞生。童芷珍并非墨守成规之人,对于切纸机、机器裁切函套花纹图案等机器,她很认可:“好!先进的设备一定要用!机器切得又快又整齐。”她也欢迎现代技术的进入:“尤其可以加强对古籍纸张物理性能、制造方法的研究。现在古籍的纸张非常少,找不到,而且大都是代用品。”

但对于纸浆补书机器,童芷珍认为要谨慎运用,“好的东西绝对不能用机器纸浆补。把书页浸泡在水里,这本身就是对原件的一种损坏。尤其材质是竹子的,很脆,放在水里面一浸,非常容易坏掉。”

“对于这个,别人说得再好,我也持保留意见。”童芷珍说,“古籍都是文物。每一道工序,每一种手法,都要是对文物最佳的方法。”

编辑 周建平 rwzkjpz@163.com