主编语

2019-03-15

气象观测数据是气象科学研究与业务发展的基石,每一次探测技术的革命性进步,都推动了气象科技的巨大发展。例如,地面观测系统的建立使得早期的天气图预报方法和较为初级的短期天气预报得以实现;高空气象探测资料对探索包括大气长波在内的大气环流整体机构及数值天气预报的发展奠定了重要基础;天气雷达网的建设为中小尺度强对流天气的研究和短时临近天气的监测预警做出重要贡献;气象卫星观测网的形成则为地球系统科学研究和全球天气预报服务提供了实时覆盖全球的观测数据。

经过多年的努力,我国初步建立了地基、空基和天基相结合,门类比较齐全、布局基本合理的综合气象观测系统,并组织实施了气象灾害监测预警、新一代天气雷达、气象卫星等一系列重点工程项目。目前,我国已建成由7颗风云气象卫星、7个国家大气本底站、24个国家气候观象台、216个国家天气雷达站、120个国家高空气象观测站、56个国家空间天气观测站、10714个国家级地面气象观测站、超过5.5万个常规自动气象观测站组成的立体气象监测网,监测预警能力显著增强。

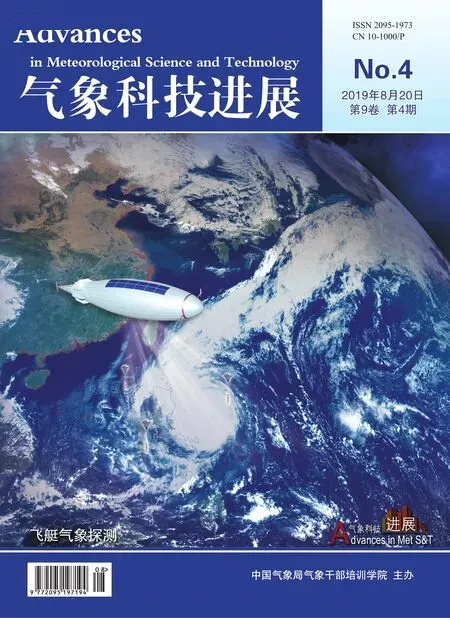

随着观测技术不断升级,高空探测逐渐满足更多元的需求,移动观测的手段也不断增多。火箭探空、下投式探空、平飘气球、飞机探测等平流层探测手段,越来越广泛地应用于气象探测。本期封面报道介绍了基于平流层飞艇的气象探测技术探索,该试验基于平流层飞艇平台从18 km高度在指定区域进行下投探空,在平流层完成了连续18 h的温度、湿度、气压等要素的观测,并获取了观测资料。

气候变化是21世纪人类面临的最大挑战之一,是各国政府、政府间机构和非政府组织共同关注的议题。目前正值IPCC第六次评估周期内,本刊特别推出“气候变化及评估研究”专题,就IPCC作者队伍的遴选标准、职责和组建流程,气候变化对人体健康影响评估,WMO首次在联合国安理会上阐述气候变化威胁,顶尖气候变化学者计量分析,以及美国气候基准站网建设等方面进行阐述。以期以更全面的视角来审视气候变化问题。

2019年是中华人民共和国成立70周年,本期论坛栏目从我国气候观象台的现状、气象档案事业、科普刊物和省级信息化等的视角,来审视中国气象事业的发展。