优等悬赏广告类荣誉权纠纷研究

2019-03-09曹莉彬

【摘 要】 学界关于荣誉权的性质及权能一直未有统一定论,相关研究多为定性研究,缺乏对荣誉权纠纷的实证考察。本文研究2017年之前的荣誉权纠纷案例并进行类型化研究,发现荣誉权纠纷案由下所涉及纠纷实质为名誉权纠纷和优等悬赏广告合同纠纷,从而得出不存在荣誉权纠纷及其荣誉利益的结论。为纠正荣誉权立法错误、降低司法成本,笔者建议在《民法总则》及其分编中删除“荣誉权”并增设“优等悬赏广告”制度。

【关键词】 优等悬赏广告 荣誉权纠纷 荣誉权 悬赏广告合同纠纷

一、引言

1986年通过的《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》)第102条规定“公民、法人享有荣誉权”,并且保护公民、法人的荣誉称号不受非法剥夺。学界对于荣誉权的质疑颇多:从荣誉权的性质、内容,到它与名誉权的关系,再到荣誉权的救济方式等等。2017年颁布《中华人民共和国民法总则》(以下简称《民法总则》)的第110条规定了自然人、法人、非法人组织享有荣誉权。由此看来立法者对于荣誉权仍然坚持保留的立场。那么什么是荣誉权仍值得研究。本文意图通过实证分析的方式,研究现实中荣誉权纠纷的司法判例,探寻此类纠纷的实质。

二、荣誉权纠纷类型化研究及其目的

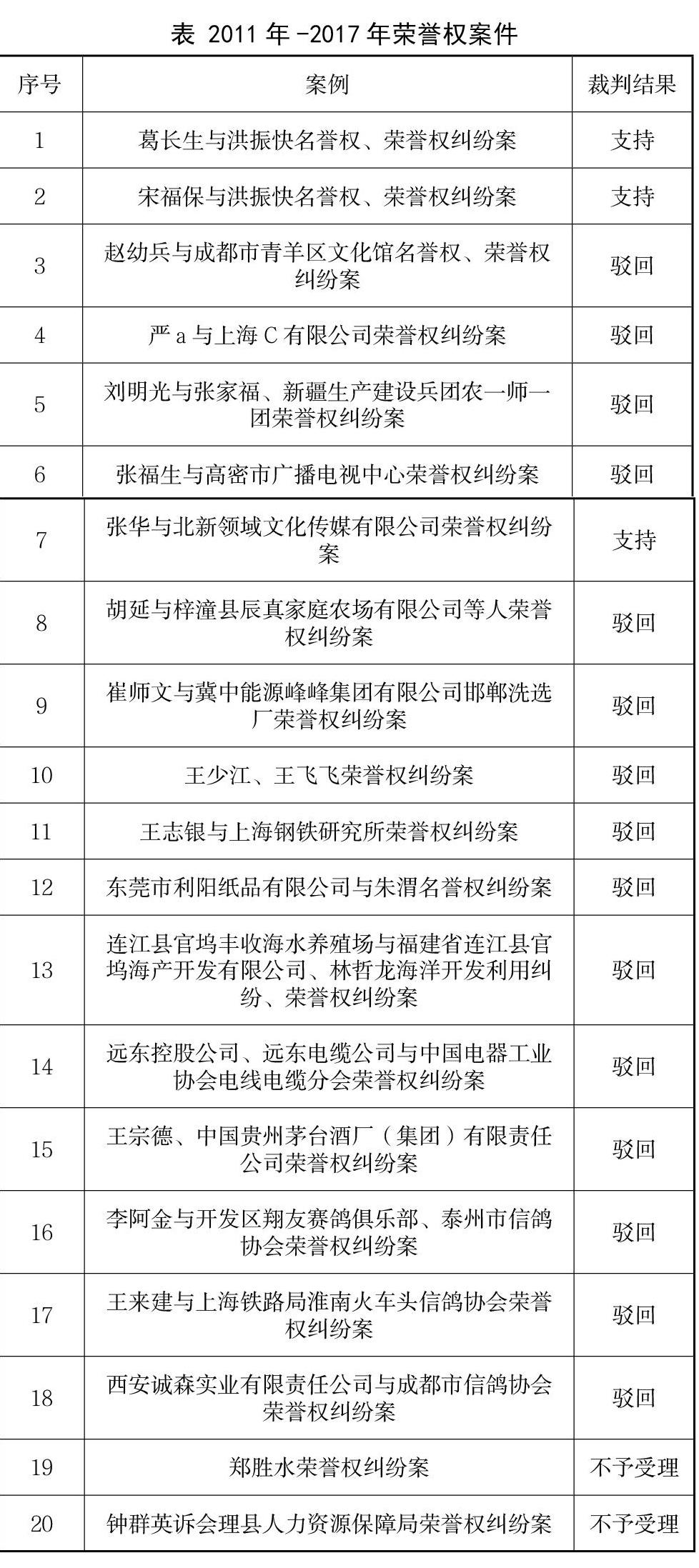

2012年有学者整理了从1994年至2011年民事、行政诉讼领域的涉及荣誉或荣誉权的司法判例,并且对案件涉及的荣誉纠纷进行了类型化研究[1]。本文自此基础上选择2011年至2017年的荣誉权案件并采用同样的分类标准,目的在于对比前后荣誉权纠纷的发展来寻找研究荣誉权纠纷新的切入点。

笔者在中国裁判文书网案例数据平台上以“荣誉权”为关键词,搜索到64份民事诉讼裁判文书。其中,27份撤诉、驳回起诉、管辖权异议的民事裁定书(文书中未写明案情),5份案件判决书中只涉及名誉权纠纷,1份判决书中只涉及肖像权、姓名权纠纷,1份属于合同纠纷。经过整理剩余30份判决书笔者共收集到20个荣誉权纠纷案件(见表1),并对案件的基本案情和裁判结果作出简单的整理。

上述案件的裁判结果中法院认定被告侵害原告荣誉权的有3件,分别是葛长生与洪振快名誉权荣誉权纠纷案、宋福保与洪振快名誉权荣誉权纠纷案和张华与北新领域文化传媒有限公司荣誉权纠纷案;法院认定不属于法院民事案件受理范围因此裁定驳回起诉或者不予受理的有5件;其余案件均是判决驳回起诉。从案件类型来看,荣誉权案件分为荣誉诋毁贬损纠纷、荣誉待遇纠纷、荣誉获得纠纷、荣誉归属纠纷。其中荣誉诋毁贬损纠纷占65%,荣誉获得纠纷占25%,荣誉待遇纠纷和荣誉归属纠纷各占据5%。

三、荣誉权纠纷案例类型化研究

(一)荣誉诋毁、贬损纠纷实质为名誉权纠纷

在收集的案件中并未发现有涉及非法剥夺他人荣誉的情形。荣誉一般由特定主体颁布,除非荣誉授予主体剥夺荣誉,其他主体任何意图剥夺荣誉的行为实质上不能达到剥夺荣誉的效果。正因如此《民法总则》对荣誉权进行规定时,删除了“禁止非法剥夺公民、法人的荣誉称号”。由于荣誉诋毁、贬损纠纷案件数量最多,因此可以认定诋毁、贬损是实践中侵犯荣誉权的主要方式。根据是否同时涉及侵害名誉权作为分类标准,可以將涉及诋毁、贬损荣誉权纠纷分为两类:

第一类是同时涉及诋毁、贬损名誉权与荣誉权。以案例1[2]为例,洪振快发表三篇抹黑狼牙山五壮士的文章被起诉。法院查明狼牙山五壮士抗敌事迹是属于社会公共利益,同时五位抗敌壮士具有崇高名誉和“狼牙山五壮士”荣誉称号。法院认定洪振快断章取义引导质疑的行为存在主观过错,该文章经传播后在损害葛振林名誉和荣誉的同时也伤害了社会公共利益。法院在认定构成侵权时,以侵犯名誉权的构成要件对案情进行论理,对于是否侵犯荣誉权并没有独立释明。其他同类案件法官采取的方法一致。该处理方法表明,司法实践中对于释明成立侵害荣誉权存在疑问,抑或是认为荣誉权的构成要件与名誉权的并无实质差异的观点。这回避的做法使得实务中对于认定成立荣誉侵权的标准越发混淆。

第二类是只涉及诋毁、贬损荣誉权。此类案件中法院认定构成诋毁、贬损荣誉权的构成要件包括:原告举证证明其已经实际获得荣誉,被告实施了侵害行为,造成荣誉被贬损的后果,损害后果与侵害行为之间存在因果关系。然而这实质上是名誉权侵权的构成要件。荣誉——被广泛认为是由国家机关或者社会组织给予对社会有特殊贡献的民事主体的特殊荣誉称号,非荣誉授予机关或组织的剥夺行为或者其他任何主体的贬损行为,并不能产生否定荣誉的效果,其带来的后果实际上是对相关主体名誉权的侵害。

荣誉权诋毁、贬损纠纷实质仍然是名誉权纠纷,这些案件被归入荣誉权纠纷是由于司法实践缺乏对荣誉权内容的清晰认识所导致的乱像。

(二)荣誉获得纠纷实质为优等悬赏广告纠纷

要求法院认定以取消资格、取消成绩等方式构成侵害荣誉权的案件数量居第二位。竞赛类纠纷中三件案例均是涉及信鸽比赛:当事人由于比赛成绩被取消与奖项、奖金无缘或者不服比赛仲裁结果而提起诉讼。以案例16[3]法院以国家体育总局《关于重新公布我国正式开展的体育运动项目的通知》《仲裁委员会条例》第四条和《中华人民共和国体育法》第三十二条规定为由,认定信鸽比赛不属于人民法院受理民事诉讼的范围,判决驳回起诉。而在荣誉颁发纠纷案例中,以案例6[4]为例,原告参与被告通过微信平台发布的达人秀活动,被被告以刷票为由取消其参赛资格,原告认为被告侵害了其荣誉权,要求赔礼道歉和赔偿精神损失。法院认为本案争议焦点为原告是否违反了活动规则及存在刷票行为。被告作为活动规则制定者,未事先明确如何认定刷票,取消原告参赛资格的理由不充分,侵犯了原告可能获取的荣誉及相应物质利益。最后判决被告在微信平台上赔礼道歉并驳回原告的其他诉讼请求。本案法院依据荣誉权期待权判令被告为其侵权行为向原告赔礼道歉,但需要指出的是原告胜诉也难以获得与错失的奖励金额相持平的赔偿。在荣誉获得纠纷案件中,原告要么得到被驳回起诉的判决、要么其权利难以得到充分保障,这类案件的处理将带来消极的既判力影响:活动主办方可以为了不支付奖励报酬在没有合理依据的情况下取消参与人的资格,即便胜诉也不会付出超过本应支付的奖励报酬数额,违法成本几乎为零。

转换角度来看以上案件,广告人(活动主办方)面向社会不特定多数人发布广告,应征人(包括信鸽比赛参加者、文化活动参与者)报名应征完成应征行为,广告人根据事先发布的条件从中挑选出最优者或者一定比例的优等应征者予以报酬奖励。以上事实符合优等悬赏说广告理论的基本结构。同时,笔者研究发现搜索“信鸽比赛”或者“投票比赛”,所查找出的相关案例多数集中在合同纠纷或者悬赏广告合同纠纷的类别之下。

通过上述荣誉权纠纷类型化研究发现,现有的荣誉权纠纷的实质是以名誉权纠纷和悬赏广告合同纠纷,即实践中并不存在与《民法总则》中规定的侵害荣誉权情形的司法案例,也更遑论引用该条文。此时便出现了颇为吊诡的一幕,学界还在为荣誉权属于人格权还是身份权争论不已,但30多年的民事司法实践中竟然没有出现一例与此前学说所述荣誉权的权能相对应的案例。即便荣誉权的理论构筑完成,但是在没有现实的底层基础的理论楼阁要靠什么来维持稳定?从研究结果来看,荣誉权纠纷下反映出的要求保护与荣誉权相关的名誉和获得荣誉的两大主要诉求都可以通过其他权利或者法律关系更为稳妥地实现。

四、优等悬赏广告理论

优等悬赏广告源于德国,是对于完成广告中所指定行为的人中被评定为优等者给予报酬奖励的广告。优等悬赏广告的应用常见于学术征文、设计征稿等学术、技术领域,在运动竞赛中也多用此方法解决问题[5]。悬赏广告之报酬种类和数额不限,也包括社会之荣誉[6]。但由于优等悬赏广告择应征中优等者给予报酬的特点,其在成立要件和生效要件上应有其特殊性。单独行为说和契约说对于优等悬赏广告的构成要件、优等悬赏广告的撤回、应征通知的撤回和评定都有不同的理解。

单独行为说认为优等悬赏广告是一种附停止条件的单方法律行为。指定行为完成且评委优等,停止条件成就,被评为优等者可以向广告人主张支付报酬。单独行为说的优点在于,即使应征人不知道广告的存在也可以向广告人要求获得报酬,也更加符合公平原则和诚实信用原则。契约说普遍将悬赏广告作为要约,而指定行为的完成作为承诺,在承诺作出之前,广告人可以采用之前发布广告的方法取消悬赏广告。但是取消悬赏广告的效果也仅对知道了的人有效。特别是对于在悬赏广告中指定应募期间的,被推定为放弃取消权。由此来看,优等悬赏广告是一种不可被取消的特殊悬赏广告。正因为优等悬赏广告不可取消,广告人对评价有着独断的权利。综上,来看不论是单独行为说还是契约说,在规定优等悬赏广告上颇为相似,均是将优等悬赏广告区分出构成要件和生效要件。从构成要件方面看,一是优等悬赏广告人以广告形式作出以完成一定行为的目的,对经评定为优等者给予报酬的意思表示。悬赏广告的目的在于完成一定行为,其目的实现而否在所不论。契约说认为此意思表示系要约。二是应征期间。若无特别保留,明示的应征期间可以推定广告人抛弃广告撤回权。三是应征通知。行为人在完成行为后须通知广告人。通知迟到不发生应募效果。契约说认为应征通知系承诺,此时优等悬赏合同成立。单独行为说则认为应征通知是一种要求广告人评定以承认其结果的单纯的意思通知,即應征通知是促使评定、实现请求权成立的必要部分。两者之差别,意味着根据单独行为说应征者可以在评定之前撤回。

从生效要件方面看,评定是优等悬赏广告的核心问题。优等悬赏广告因评定发生效力。根据契约说,评定优等的条件成就时,优等悬赏广告合同发生效力,广告人负有给付报酬的义务。而单独行为说中,一般是将评定作为优等悬赏广告的另一个成立要件。两种学说都认为评定结果对于行为人具有拘束力。关于评定的性质,契约说认为评定非意思表示,得类推适用意思表示的规定,对于因错误、受欺诈或胁迫作出的评定可以撤销;单独行为说认为评定是对结果事实的发表,非属意思表示但由于其发生一定法律效果,可准用关于法律行为之规定[7]。一般认为评定是违反广告所规定的程序、错误评定、受欺诈或胁迫作出的,应征者可以主张无效或者撤销。若不当评定系出于故意悖于善良风俗方法加害于应征人时,应负损害赔偿责任。

五、《民法总则》应当删除“荣誉权”并引入“优等悬赏广告”

(一)删除“荣誉权”的主要理由

笔者主张删除荣誉权,主要理由如下:

第一,荣誉权为我国立法孤例,缺乏比较法基础。由于我国移植前苏联法律发生误读导致了中国关于荣誉权和保护荣誉称号的规定属于世界范围内立法的孤例。比较法上各国立法中的“honour”并非汉语中荣誉之意,而是指“dignity”和“reputation”,包括了自我评价和社会公众评价两方面[8]。因此,尽管有外国法律翻译后出现了“荣誉”,但这与我国所指荣誉权完全不同。

第二,荣誉权不具有独立价值。从司法实践来看,荣誉权纠纷下的案件实质为名誉权纠纷和悬赏广告纠纷。荣誉称号由特定主体授予,其他主体实质上无法剥夺被授予的荣誉;对于荣誉颁发主体撤销或剥夺荣誉的情形,根据授予主体和被授予主体之间的关系,公权力内部授予荣誉、公权力对外部授予荣誉、非公权力内部授予荣誉发生的荣誉授予、撤销、剥夺纠纷要么不可诉,要么只能通过行政诉讼、劳动仲裁等方式解决。非公权力对外部授予荣誉产生的纠纷属于合同纠纷。因此现有的荣誉权仍然只有理论框架,缺乏现实的需要保护的利益。

第三,荣誉权的存在会导致民法体系定位混乱。即便保留荣誉权,但其性质以及归属,仍然是个问题。荣誉权从性质上看既不完全符合人格权的特征也不完全符合身份权的特征。盖因荣誉并非人人都可能享有,也并非人人都必须具有的,故荣誉很难被看作是一种具有普遍意义的人格或精神利益。此外,若将荣誉权视作身份权,需要对身份做扩大解释——将身份关系从传统的以婚姻血缘为纽带的身份关系的语义范畴扩大到特定社会关系[9]。这一做法显得削足适履,况且难以再找到第二个这样的非传统身份权。

(二)优等悬赏广告的立法内容

笔者认为优等悬赏广告应当包括以下内容:

第一,优等悬赏广告的发布与撤回。优等悬赏是由广告人以广告或者类似广告的方式发布要约,面向社会不特定多数人或者一定范围内的人,要求应征人在一定期间内完成一定行为,经评定为优者有权获得广告中事先言明的报酬。一定范围所指包括但不限于学校、市镇、公司等等。优等悬赏一般约定了应募期间,但并不意味着广告人不可将广告撤回,除非广告人在广告中明示放弃撤回广告的权利,否则不能根据优等悬赏广告设置了应募期间而推定广告人放弃撤回权。广告的撤回需采取与发布广告同样效果的方式,广告的撤回需在指定行为完成之前作出。撤回效果对于知道撤回意思的人发生。

第二,优等悬赏广告指定行为完成。发出应征通知与完成指定行为并不严格的时间要求,须以广告内容确定。以体育比赛为例,应征人须先向广告人发布应征的通知,然后全体应征人在广告人的组织下同时同场地开展比赛、见证比赛结果。而以学术征文、艺术设计征集为例,应征人须先根据广告内容完成指定成果再通知广告人。但应征通知必须到达广告人,广告人才能知道应征人,进而做出优等评定。这里排除了应征人不知悬赏广告而完成行为的可能性。同时指定行为的完成并不当然意味着获得报酬请求权。

第三,优等悬赏广告的评定与撤销。优等悬赏广告的评定有广告人在广告中指定第三人或者团体完成,若无事前指定,也可以有广告人自行评定。评定的程序、標准须在广告中事先公示、或者以相同方法在应募期间内公告。凡是符合事前公告的评定结果,评定人和应征人均受其约束。评定结果除优等评价结果还应当包括取消成绩的评价结果。评定结果可以由广告人、法院撤销。撤销事由应当是客观事由、违法事由。客观事由包括广告中事前约定的撤销事由,例如作弊、抄袭,且必须对何种情形构成作弊、抄袭予以准确描述和定义。违法事由包括《合同法》第52、54条关于合同无效、可撤销的规定。评定结果被撤销后,法院无权径直确定新的评定结果,须由广告人重新安排评定程序并作出新的评定结果。

第四,优等悬赏广告的报酬请求权。经评定为优等的应征人获得报酬请求权,可向广告人要求兑现报酬。报酬的种类不应加以限定,包括但不限于物质利益和精神奖励。由于报酬多在广告中事前确定,除非报酬事实上履行不能,广告人应当遵循诚实信用原则,履行报酬给付义务。

【参考文献】

[1] 满洪杰:《荣誉权作为独立人格利益之质疑——基于案例的实证分析》,载《法商研究》2012年第5期,第145-147页.

[2] 参见“葛长生与洪振快名誉权荣誉权纠纷案”,北京市西城区人民法院(2015)西民初字第27842号。

[3] 参见“李阿金与开发区翔友赛鸽俱乐部、泰州市信鸽协会荣誉权纠纷”,泰州医药高新技术产业开发区人民法院(2015)泰开民初字第01775号。

[4] 参见“张华与北新领域文化传媒有限公司荣誉权纠纷”,潜江市人民法院(2015)鄂潜江民初字第01027号。

[5] 史尚宽:《债法总论》,北京:中国政法大学出版社,2000.1,第33-41页。

[6] 王泽鉴:《债法原理》(第二版),北京:北京大学出版社,2013.3,第256页。

[7] 史尚宽:《债法总论》,北京:中国政法大学出版社,2000.1,第42-44页。

[8] 满洪杰:《荣誉权——一个巴别塔式的谬误?——“Right to Honour”的比较法考察》,载《法律科学(西北政法大学学报)》,2012年第4期,第86-90页.

[9] 王雅歌:《荣誉权的价值阐释与规制思考》,载《环球法律评论》2013年第3期,第19-20页.

作者简介:曹莉彬(1993—),女,汉族,四川大邑。法律硕士研究生,研究方向:民商法,四川大学,四川省成都市,610000。