整体阅读三步走,核心突破有方法

2019-03-07李心雨

李心雨

小说是通过完整的故事情节和典型的环境描写来塑造具有典型性格的人物、多角度多层次地反映现实生活的文学体裁。高考所选小说主要是一千五百字左右的微型小说。它篇幅短小,情节单一,人物仅两三个,多取材于日常生活中的一两件小事或几个生活片段,形象地表现一个简单的主题。其特点是:①篇幅短小;②立意奇特;③选材小中见大;④情节完整;⑤结局往往是小说情节的匠心之处、主题的集中表达之处。

阅读小说,要看到小说三要素之间的渗透和相互作用。人物塑造是小说创作的核心任务。人物在这三要素中居于第一重要地位。情节的设置和环境的描写,都是为塑造人物形象服务的。人物常常是情节和环境的核心和主体,而情节则应该看作是人物性格的延伸和发展史,环境则是人物和情节发展的舞台。没有环境,情节则不可能发生,人物也不可能存在。不要把这三要素割裂或孤立起来看待,而应该把它们看作是一个有机的活生生的整体。这样,同学们就会真正地感觉到小说中情节和环境的任何一笔描写都与人物息息相关,而不是多余的叙述。

一、整体阅读三步走

(一)考场阅读“三步”读法

考场阅读与平时阅读有所不同,一般分为三步阅读:第一步是整体阅读,第二步是带题阅读,第三步是验证阅读。第一步整体阅读至关重要。一篇文章是一个有机的整体。读一篇文章如果没有着眼于全篇的目光,没有整体把握的意识,其结果只能是事倍功半。只有整体把握了全文,将文章的骨骼、精髓看得透彻、明白,才能把命题人的命题指向、意图看得清楚、明晰,才能快速而准确地答题。

整体阅读的要求在于快速阅读,整体把握。所谓快速阅读,就是要求用8分钟左右的时间将一篇千字文读两遍。它是考生必须练就的本领,只有在平时的备考中有意识地训练快速阅读,才能在考场上方寸不乱,成竹在胸。快速阅读的目的在于整体把握。所谓整体把握,就是能初步把握小说情节,初步认识人物形象,初步概括小说主题。

第一步:划分层次,初识情节。

小说本质上也是一种记叙文,可以按照记叙文阅读先明确记叙的对象、事件及其前因后果,把握事件“发生——经过——结果”的完整过程;也可以按照小说情节的基本结构——开端、发展、高潮、结局来把握。无论选择哪种方式,都必须划分层次,概括层意。

第二步:依托情节,初识人物。

通过情节的发展及人物自身的言行心理描写,初步判断人物的身份、地位、职业,生活的具体环境,他有哪些言行和想法,他与其他人有着怎样的关系,在此基础上初步把握人物的性格特点。

第三步:提炼整合,初识主题。

把握住小说的主题是读懂小说、整体把握的具体体现,但小说的主题表达不像论述类文本那样直白,也不似散文用抒情议论来表达,它往往通过象征、暗示、比拟等手法,让读者借助情节、环境等感悟出来。这就是阅读小说“入”和“出”的过程,是“悟”的过程,要在综合归纳上下功夫,除了要联系小说的三要素看主题外,还可联系小说的标题、题材、含有意蕴的段落和语句,这样多方联系综合,才能准确概括出小说的主题。

(二)整体阅读示例

(2019年全国Ⅰ卷)阅读下面的文字,完成文后题目。

理水(节选)

鲁 迅

当两位大员回到京都的时候,别的考察员也大抵陆续回来了,只有禹还在外。他们在家里休息了几天,水利局的同事们就在局里大排筵宴,替他们接风。这一天真是车水马龙,不到黄昏时候,主客就全都到齐了,院子里却已经点起庭燎来,鼎中的牛肉香,直透到门外虎贲的鼻子跟前,大家就一齐咽口水。酒过三巡,大员们就讲了一些水乡沿途的风景,芦花似雪,泥水如金,黄鱔膏腴,青苔滑溜……微醺之后,才取出大家采集了来的民食来,都装着细巧的木匣子,盖上写着文字,有的是伏義八卦体,有的是仓颉鬼哭体,大家就先来赏鉴这些字,争论得几乎打架之后,才决定以写着“国泰民安”的一块为第一,因为不但文字质朴难识,有上古淳厚之风,而且立言也很得体,可以宣付史馆的。

局外面也起了一阵喧嚷。一群乞丐似的大汉,面目黧黑,衣服破旧,竟冲破了断绝交通的界线,闯到局里来了。卫兵们大喝一声,连忙左右交叉了明晃晃的戈,挡住他们的去路。

“什么?——看明白!” 当头是一条瘦长的莽汉,粗手粗脚的,怔了一下,大声說。

卫兵们在昏黄中定睛一看,就恭恭敬敬的立正,举戈,放他们进去了。

局里的大厅上发生了扰乱。大家一望见一群莽汉们奔来,纷纷都想躲避,但看不见耀眼的兵器,就又硬着头皮,定睛去看。头一个虽然面貌黑瘦,但从神情上,也就认识他正是禹;其余的自然是他的随员。

这一吓,把大家的酒意都吓退了,沙沙的一阵衣裳声,立刻都退在下面。禹便径跨到席上,并不屈膝而坐,却伸开了两脚,把大脚底对着大员们,又不穿袜子,满脚底都是栗子一般的老茧。随员们就分坐在他的左右。

“大人是今天回京的?”一位大胆的属员,膝行而前了一点,恭敬的问。

“你们坐近一点来!”禹不答他的询问,只对大家说。“查的怎么样?”

大员们一面膝行而前,一面面面相觑,列坐在残筵的下面,看见咬过的松皮饼和啃光的牛骨头。非常不自在——却又不敢叫膳夫来收去。

“禀大人,”一位大员终于说。“倒还像个样子——印象甚佳。松皮水草,出产不少;饮料呢,那可丰富得很。百姓都很老实,他们是过惯了的。”

“卑职可是已经拟好了募捐的计划,”又一位大员说。“准备开一个奇异食品展览会,另请女隗小姐来做时装表演,来看的可以多一点。”

“这很好。”禹说着,向他弯一弯腰。

“不过第一要紧的是赶快派一批大木筏去, 把学者们接上高原来。”第三位大员说,“学者们有一个公呈在这里,他们以为文化是一国的命脉,学者是文化的灵魂,只要文化存在,华夏也就存在,别的一切,倒还在其次……”

C项考查分析鉴赏小说情节中的矛盾冲突。禹提出了“导”的治水方法,遭到了众人的反对,他们批判“导”是蚩尤用过的方法,并搬出“三年无改于父之道,可谓孝矣”的伦理来向禹施压,希望他仍然沿用父亲“湮”的治水方法,实质上是反对禹在治水方面的变革。所以,C项的分析鉴赏是正确的。

D项考查分析鉴赏小说精彩的语言表达艺术。“水利局”“时装表演”“摩登”这些词语确实是现代的词语,“游戏笔墨”也是《故事新编》的整体语言风格,但这些词语和“游戏风格”是为了回顾历史和讽喻现实,而不是“颠覆大禹治水”的严肃性与真实性,也不是为了“传达历史的虚无感”。所以D项的分析鉴赏是不正确的。

8. 鲁迅说:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。”请谈谈本文是如何具体塑造这样的“中国的脊梁”的。(6分)

【参考答案】①形象描写。将禹及其随员描写为“乞丐似的大汉”,写出艰苦卓绝的实干家形象。②言行描写。文中的禹坚毅寡言,一旦说话,则刚直有力。③对比手法。始终在同众大员的对比中塑造禹及其随员,从而凸显其“中国的脊梁”形象。

【解析】

①从题干中“如何具体塑造这样的中国的脊梁的”可知,本题是具体考查小说表现手法中的塑造人物形象的手法,这是小说阅读中常见的考查题型。同学们解答此类题目时,需要调动关于塑造人物形象手法的知识储备,继而结合作品进行分析。

②组织答案时要分点作答,每点应该按照“手法+分析”的格式规范表述。

③小说中多处描写了禹的形象特征,如外貌描写“一群乞丐似的大汉,面目黧黑,衣服破旧”“面貌黑瘦”“一排黑瘦的乞丐”,神态描写“禹一声也不响”“禹微微一笑”等。语言和行动描写“我经过查考,知道先前的方法:‘湮,确是错误了。以后应该用‘导!”“我要说的是我查了山泽的情形,征了百姓的意见,已经看透实情,打定主意,无论如何,非‘导不可!”这些语言鲜明地表现了禹不因循守旧、坚毅果敢的性格特征。小说的高潮部分围绕治水该用“导”还是“湮”的矛盾冲突,在对比中凸显了禹“中国的脊梁”的形象。

9.《理水》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇,请从“故事”与“新编”的角度简析本文的基本特征。(6分)

【参考答案】①大禹治水的“故事”本身于史有据,作品查考典籍博采文献,富有历史韵味;②“新编”表现为新的历史讲述方式,如细节虚构、现代语词掺入、杂文笔法使用,作品充满想象力及创造性;③对“故事”进行“新编”,着眼于对历史与现实均作出观照,作品具有深刻的思想性。

【解析】

①这道题抓住小说“故事”与“新编”相统一的基本特征来设置问题;答案则要从“故事”“新编”“对故事进行新编”三个角度进行分析。鲁迅在《故事新编》的《序言》中指出:这些作品并不同于“博考文献,言必有据”的“历史小说”。它是神话、传说及史实的演义。就是说,他是从古代选取题材,并非为写“古人”而写“古人”,而是立足现实,在历史故事中穿插现代内容,对“故事”作出“新编”。

②同学们解答此题時,要清楚“故事”侧重于指小说的选材,“新编”是指内容和形式上对历史传说进行的再创作。

③在《理水》中,鲁迅先生一方面依据“大禹治水”的神话传说,塑造了大禹实干家、奋斗者的形象,同时为了主题的需要,通过对古代人事进行艺术加工,概括和影射现实生活中的人物,使得古今交融,让“故事”为新的社会现实服务。另一方面,在讲历史故事的同时,运用“时装表演”“摩登”等现代词语,让现代语言与古代时空相互交融,呈现出荒诞奇崛的艺术效果。最后,同学们还要思考“故事”“新编”联系起来的写作效果,那就是为了观照古今,发人深思。

二、核心突破有方法

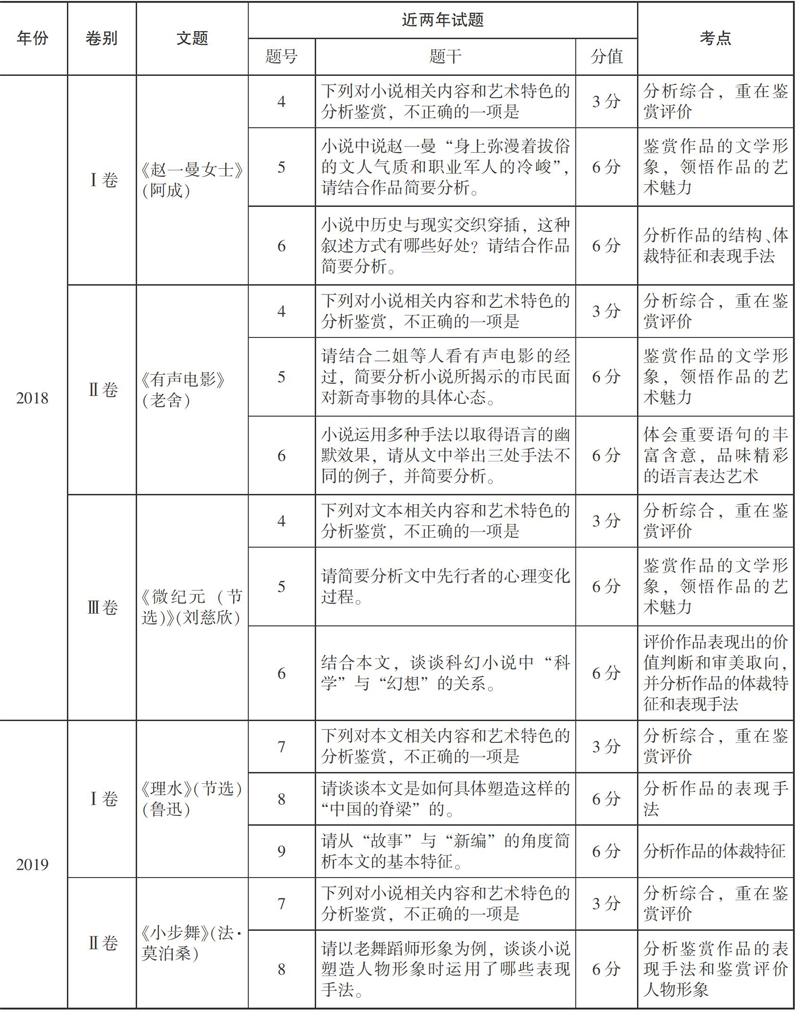

(一)近两年全国卷小说题考情表(具体如右表)

(二)近三年全国卷命题特点

1. 选材:以中国现当代作家短篇小说为主,字数在1500左右。

2. 题型与分值:一选择两主观。选择题为四选一,主观题为两道,共15分。

3. 命题:着眼于全篇与整体,尤其是主观题,其综合性、整体性尤为突出。

4. 题型特点:

(1)选择题:从文本内容到艺术特色全面考查,涉及小说的情节、人物、环境、细节、语言、标题、主题等方方面面。与主观题重整体、综合的特点相搭配,更重视小说内部、局部、细部的考查。多为“负选型”(选出不正确的一项),设误点细小,整体难度不大。

(2)主观题:两道题有时分开角度考,如2018年全国Ⅰ卷两题分别从人物形象和情节技巧两个角度考。有时集中在一个角度内考,如2017年全国Ⅰ卷两题都集中在情节结构一个角度内,2019年全国Ⅰ卷两题都集中在分析作品的体裁特征和表现手法。两道题都从整体性、全局性角度考查。即便从文本某一局部切入,答案也关乎整体。

(3)从考查的题点看,两道主观题主要有以下题型:情节结构题主要考查叙事的线索、叙事的方式,谋篇布局特点,重在“好处”分析;人物形象题要求从整体上把握,而不是分析“局部”,重在“分析”,而不只是“概括”;语言赏析题既从关涉全篇的一句话入手,又重视分析全文的语言特点与风格。

从小说的文体因素看,情节结构、人物形象、主题及艺术技巧是考查重点。从考点上看,分析作品结构、欣赏形象及艺术表现力是重点。能力层级集中在“分析综合”和“鉴赏评价”两级。总之,重视文学审美及艺术效果分析是变化中不变的东西。

(三)“6+1”答题法

小说作为一种独立的文学艺术,有它独特的艺术规律和特点。在小说阅读答题训练中也存在着有别于其他文体而附着于小说独立、独特艺术之中的答题方法,这就是“6+1”答题法。如果同学们能掌握这种方法,对你的答题定会有所帮助。

“6+1”中的“6”指的是人物、情节、环境、标题、手法(效果)、读者,“1”是指主题。无论答小说哪类题,都要兼顾主题,把“6”个要素考虑进去。这种方法尤其适用小说中的作用、好处、效果题。

【运用举例1】

问题 小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明。(2017年全国Ⅰ卷第5题)

答案 ①省去许多不必要的叙述交代,使情节更简洁;②集中描写人物在特定环境下的状态与感受,使主题更突出。

解析

(1)指向情节:省去许多不必要的叙述交代,使情节更简洁。

(2)指向人物:集中描写人物在特定环境下的状态与感受。

(3)指向主题:使主题更突出。

(4)指向环境、手法、标题、读者等方面均无。

【运用举例2】

问题小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(2018年全国Ⅰ卷第6题)

答案 ①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

解析

(1)指向主题:既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻。

(2)指向人物:可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体。

(3)指向手法(效果):靈活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

(4)指向情节、环境、标题、读者等方面均无。

这种“6+1”答题法的思维核心是抓住小说内部诸要素的相互关系以及与外部(读者)的联系,是一种联系性、整体性思维方式。这种方法在一定程度上反映了小说阅读的规律和答题特点,应该成为我们答题时主要思考的角度与方向,甚至说融进我们答题的血脉中。

但是,这种方法只是为我们提供了思考的角度与方向,绝不可以成为答题模式而机械化。近年来,命题者为了反对答题模式化,在题干的限定上下了不少功夫。如2019年全国Ⅱ卷第9题:小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?该题本可以命成:小说中的卢森堡公园苗圃在文本中有何重要作用?请简要分析。而考生本可以按照情节、人物、环境、主题等角度答题。但是由于命题限定为“在情节发展中有重要作用”,这就只能从“情节”这一角度去答题,而且必须答得具体。这是一个反对答题模式化的很好的例子。可是,即便如此,也仍然可以借助 “环境”和“情节”两个概念来答题:卢森堡公园苗圃出现在小说几处情节中,分别与小说的情节发展有何关联。因此,对于这种方法,我们既要让它成为我们思考的出发点,化为思考、答题的血脉,又要因题而异,灵活使用。

责任编辑 廖宇红