吐鲁番新出北凉《计赀出献丝帐》《计口出丝帐》再研究*

2019-03-07黄楼

黄 楼

2006年吐鲁番地区文物局征集到一批古代汉文文书,从两双纸鞋中拆出三组文书,一组为官文书,另外两组则为赋税征收文书。赋税帐簿文书图版及录文收录于2008年出版的《新获吐鲁番出土文献》一书①荣新江、李肖、孟宪实主编:《新获吐鲁番出土文献》,北京:中华书局,2008年,第279~284页。,文书整理者命名为《北凉高昌计赀出献丝帐》《北凉高昌计口出丝帐》。裴成国先生《吐鲁番新出北凉计赀、计口出丝帐研究》一文最早对此两组文书进行研究,认为《计赀出献丝帐》反映了当时户调制的一些情况②裴成国:《吐鲁番新出北凉计赀、计口出丝帐研究》,《中华文史论丛》2007年第4辑。另收荣新江、李肖、孟宪实主编:《新获吐鲁番出土文献研究论集》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第87~120页。。其后杨际平先生发表《谈北凉时期高昌郡的计赀、计口出丝与计赀配养马》③杨际平:《谈北凉时期高昌郡的计赀、计口出丝与计赀配养马》,《西北师大学报》2014年第2期。,对裴文提出不同看法,认为计赀出献丝帐并非户调,仅是一种田亩附加税。今拟在二人研究基础上,对此两组文书作进一步考察,不足之处,敬请指正。

一、吐鲁番新出北凉《计赀出献丝帐》《计口出丝帐》概述及相关录文

《新获吐鲁番出土文献》所收录《计赀出献丝帐》由纸鞋鞋面拆出,计十件残片。因拆自同鞋的官文书中有“七年八月”字样,故整理者定名为北凉承平七年文书。整理者根据文书各单元总户数,将其中六件文书进行缀合,并作了仔细的录文。王素先生在《吐鲁番新获高昌郡文书的断代与研究——以〈新获吐鲁番出土文献〉为中心》中对个别文字的识读有商榷意见①王素:《吐鲁番新获高昌郡文书的断代与研究——以〈新获吐鲁番出土文献〉为中心》,土肥义和编:《敦煌·吐鲁番出土汉文文书の新研究》,东洋文库论丛第72,2009年,第11~25页。。今参核图版,录文略作调整,移录如下(无法缀合的四件残片过于破碎,姑略去),原文书由两种颜色字体构成。除墨色文字外,每一户组下还有表示除免的红色记注文字,用斜体字表示:

(前缺)

5 宋充七十四斛五斗 李慎十九斛 成麴安十二斛

6 索卢法生十二斛 韩相十三斛 张宴二斛

8

10西郭奴十七斛五斗 宋越十二斛 张远安十一斛 张仁子十一斛

11□□十斛五斗 赵相受十斛五斗 索君明廿六斛 赵士进九斛

14张抚三斛 李奣十斛 除严祛、张远安、许通

18 □□十八斛 荆佛顼十一斛 张玄通四斛五斗 宋稜四斛五斗

19 □□□斛五斗 令狐男四斛五斗 田槃安六斛 成崇安四斛五斗

-------------------------------------------------(李钦)

21 右十八家赀合三百七十斛出献丝五斤

22 宋平八十五斛五斗 □□五十七斛五斗 张崇七斛 宋狯三斛

24王瑒十九斛 孙孜十斛五斗 帛军弘三斛 王圆二斛

25右十二家赀合三百七十斛出献丝五斤 除□□□□安

28右八家赀合三百七十斛出献丝五斤 除范□、乐胜

32张士奴三斛 路鱼三斛 令狐宠三斛 左臭九斛

33隗登卅斛 雷持六斛

(后缺)

本件文书墨书,每个征收单元的末尾空白处有朱笔人名,前有“除”字,知其为除复的户名。表示除复的文字或单列一行,或置于户名末行的尾部,或置于总计行的尾部,格式并不统一。此类朱笔相当于帐中追加注文,手写时可以根据余纸情况有一定的灵活调整。

与《北凉计赀出献丝帐》同时拆出的,还有一组帐簿文书,被整理为《北凉计口出丝账》。据文书整理者介绍,该组帐簿拆自左右两只纸鞋的鞋底和鞋底边。共有五件残片,缀合成三件文书。《计口出丝帐》内容较《计赀出献丝帐》更为残破,今转引如下:

(一)

(前缺)

1?解甚?

(后缺)

(二)

(前缺)

1

□甚瓦六口 宋迁五口 张赤子五口 万宗三口 孙□

2

乾奴五口 张虎安六口 王方五口 张和豊五口 冯显通

3

郭弥十二口 解遗六口 贾虎子二口 孙计三口 赵

4□ □ 赵亮二 口 □□

(后缺)

(三)

(前缺)

1孙属十三口 张万长四口 窦虎

2――右廿五家口合百六十,出丝十斤,田七子

该组《计口出丝帐》与《计赀出献丝帐》同拆自一双纸鞋,字迹清晰,格式整齐。两组合计家口数的字行旁有朱笔勾勒的痕迹。故知此帐簿也属官府使用过的正式帐簿。但是此组帐簿出丝的标准是“口”,而非“赀”,所出之“丝”径称“丝,”不称“献丝”,反映了北凉赋税体系的复杂性。

二、北凉文书中的“赀”与赀簿

《计赀出献丝帐》中征丝的标准是户“赀”,关于北凉的“赀”在吐鲁番文书中保存有较多的资料。池田温、朱雷、王素、杨际平等先生①朱雷:《吐鲁番出土北凉赀簿考释》,《武汉大学学报》1980年第4期,《吐鲁番出土文书中所见的北凉“按赀配生马”制度》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第3辑,武汉大学出版社,1981年,此二文另收氏著《朱雷敦煌吐鲁番文书论丛》,上海古籍出版社,2012年。杨际平:《谈北凉时期高昌郡的计赀、计口出丝与计赀配养马》,《西北师大学报》2014年第2期。王素:《吐鲁番出土北凉赀簿补说》,《文物》1996年第7期。都有比较精深的探讨。因与本文《计赀出献丝帐》关系尤为密切,姑稍作申论。

北凉时期的赀簿现存实物五件,其中三件收藏于中国科学院图书馆,两件收藏于北京大学图书馆善本室。朱雷先生判定“除北大图二(a)潘靖等户一面外,两处所有五件本来就是分属不同人先后所造的两份赀簿”。王素先生整理上世纪20年代《艺林旬刊》上刊发的一件赵星缘旧藏赀簿文书照片,唯文书下落不明,今仅有图版、释文。为展示赀簿原貌,今选取保存较为完整的一户户赀转录如下:

1.冯照蒲陶(葡萄)二亩半 桑二亩

2.常田十亩半

3.无他田十五亩

4.田地枯枣五亩破为石田亩二斛

5.兴蒲陶二亩半 桑二亩

6.常田十八亩半 无他田七亩

7.泮桑二亩半

8.得张阿兴蒲陶二亩半

9.得阚衍常田七亩

10.得韩千哉田地沙车田五亩

11.得张渚无他田四亩半□二亩半

12.赀合二百五十七斛

13.赀合二百六十三斛

(后略)①《北凉承平年间(433~460?)高昌郡高昌县赀簿》[科图(一)(a)],转引自朱雷《吐鲁番出土北凉赀簿考释》。

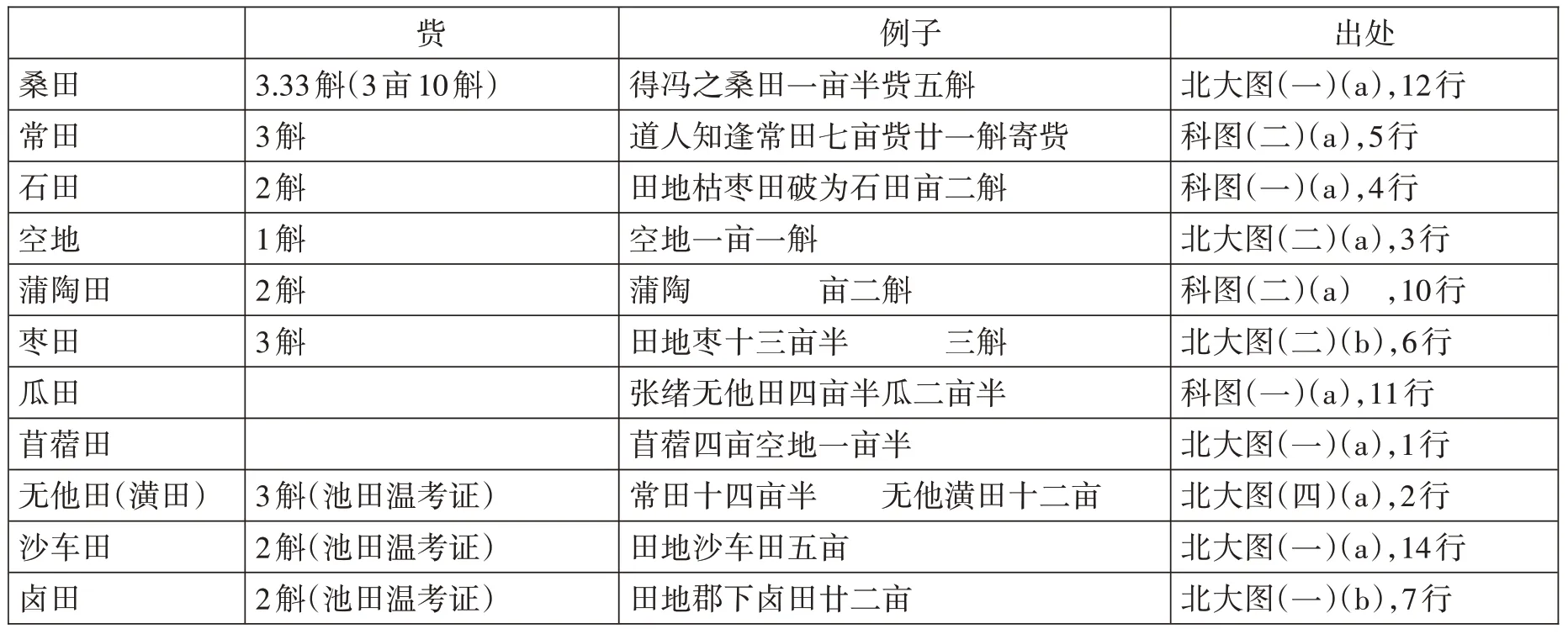

朱雷等先生指出北凉实行一套严密的计赀制度,它上承汉晋,但又与南朝有一定的区别。赀簿出现的田亩,种类有桑田、常田、蒲陶田、苜蓿田、枣田、无他田、沙车田、石田、卤田等。卤田即盐碱地。石田即石砾较多的低产地,前凉张骏曾在境内大力治理“石田”。高昌“地多石碛”,高昌、田地、横截三县都出现大量石田。当然,也有些田含义并不明朗,如无他田,朱雷先生认为“无他”即无灾祸、损害之意,那么应该是一种良田。文书中又有“无他潢田”“无他渠田”,疑为比常田低等、但水源充足的洼田。又沙车田,一处写作“沙车苇田”,其余则注明位于田地县。田地县东南为大沙碛,朱雷先生推测其为沙碛边缘地带开发的田地。计赀的对象主要是赀簿详细记载户主名下各种田地的亩数,但仅部分田亩注有赀数,池田温先生曾对其折算的斛数作有考证②池田温:《〈西域文化研究〉第二〈敦煌吐鲁番社会经济资料(上)〉的批评与介绍》,《史学杂志》,第69卷8号。。为方便比较,姑列表如下:

?

冯照一户田亩数保存得非常完整。各类田亩总数合计为78.5亩。户赀计了两次,或前后有变更。若按257斛计算,平均一亩计赀3.27斛。若按263斛计算,一亩合赀3.35斛。不论哪种算法,都高于常田的3斛。如此说来,可能存在两种情况:一是桑田、无他田、莎车田等都是比常田更为肥沃的土地,估赀也高于常田。二是,田亩数并非户赀的全部。赀簿仅列了田亩帐,省略了其他一些户赀。冯照户赀前后有改动,增加了6斛,但田亩数却没有相应的增改痕迹,不能排除这一改动是其他计赀财产的变动引起的可能性。

王素先生整理的赵星缘旧藏北凉赀簿中也有类似的例证。赵星缘旧藏北凉赀第5片a面有一户赀簿记录如下:

户主囗元名下的田亩仅3行,包括桑田二亩,石田二亩,以及亩数缺失的卤田。除桑田外,余下皆为劣质田,从常理推测,其赀最多只有二三十斛,但赀簿中其赀竟多达一百余斛。因图版今已不可辨识,若非识读讹误,则囗元在田亩之外,必然还有大量其他资产纳入户赀却没有被写入赀簿。

赀簿的起源甚早。汉代计赀,以土地为主,此外还包括房屋、奴婢、牲口、车辆等。汉代赀簿书写在简牍之上,在居延汉简中也有实物出土。今以“累重訾直簿”中公乘礼忠一户的户赀为例①简牍整理小组编:《居延汉简(壹)》,台北:中央研究院历史语言研究所,2014年,第120页。:

小奴二人直三万 用马五匹直二万 宅一区万

侯长觻得广昌里公乘礼忠年卅 大婢一人二万 牛车二两直四千 田五顷五万

轺车二乘直万 服牛二六千 凡訾直十五万

(简37.35)

汉代的訾(赀)簿以钱为计算单位,奴婢、车、马、田宅等都计入户赀。魏晋十六国时期,自然经济色彩浓厚,赀簿改以斛为计算单位。另一显著变化为,迄今为止,吐鲁番出土的十六国赀簿仅是田亩计赀簿,未见奴婢、车马、屋宅等私产。朱雷先生曾引古楼兰所出西晋时代残书信中“露车一乘”被寄赀的记载,推测应该另有以房屋、奴婢、车辆等赀的赀簿。从前文冯照等户赀簿中田亩与户赀的折算情况来看,可能性还是很大的。

据赀簿所记,高昌的大土地所有者田产分为数段,甚至跨越县界,散布在田地县、横截县等地。赀簿中频繁出现“出”“入”“得”等记载,证明当时土地买卖、兼并十分盛行。对当地居民而言,土地是稀缺的生活资料,且比黄金、丝绸等等价物更稳定,是理想的保值手段,分布的碎片化正是田产高速流转的必然结果。奴婢、车马、屋宅等相对稳固的资产,别列一簿,也是有可能的。当然,户赀的计算单位是斛,而不是丝绸、银钱等一般等价物,即便存在其他计赀的私产,田亩仍是最根本的征纳依据。

如此分散的田产,田主不可能全部亲自耕,主要租种给他人。对封建国家来说,赀是征纳各种赋税杂役的基本依据,在耕佃过程中,由“赀”产生的各种赋役将由何人承担?我们没有发现北凉时期的土地租佃契约,稍晚的麹氏高昌时期租佃契约已出土不少,可供参考。在麹氏高昌时期,契约中的“赀租百役”全部都由田主承担。如《高昌延昌二十四年(584)道人智贾夏田券》:“钱即毕,田即苻(付)。(赀)租百役,更(耕)田人 悉不知;渠破水讁,田主不知。”①唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第贰卷,北京:文物出版社,1994年,第250页。《高昌延昌三十六年(596)宋某夏田券》;“渠破水□,□□田 人了;紫(赀)祖(租)百役,仰田主了。”②唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第壹卷,第279页。《高昌某人从寺主智演边夏田券》:“若渠破水讁,仰耕田了;若紫(赀)租百役,仰寺主了。”③唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第贰卷,第252页。盖水渠等涉及田产使用权的,由佃农负责,赀租百役,等涉及田产所有权的,则由田主承担。双方在权利和义务的约定较为明确,很少会把封建租役直接转嫁给佃耕者。

“赀租百役”都直接与土地挂钩。赀,略相当于赀调,租相当于粮食田亩税,百役则指各种徭役。田主向国家输纳粮食,这是任何国家得以存继的基本条件。哈拉和卓九一号墓所出《兵曹条往守白艻人名文书》中有“输租,各讁白艻□十日。”④唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第壹卷,第72页。没有完成纳租的人被处于谪遣至白艻戍守的惩罚。同墓官府文书中还有一片《田亩出麦帐》⑤唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第壹卷,第78页。,但麦帐残缺严重,性质无法判断。关于国家田租,本文暂不拟讨论。下面重点讨论赀簿中的“赀”与“百役”之间的关系。

北凉的一些“役”是依附于田亩的,从常理推断,也由“赀”决定。这在文书中也得到一定的证明。

《建平年按赀配生马帐》(75TKM91∶34(b),33(b))⑥唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第壹卷,第68页。

2煎苏獦亡马鞍荐(鞯),至今不得。

3□张有赀六斛,配生马。去年五月廿九日买马□

5二月,马谷草一皆不得。

6赵士有赀六斛,配生马,去八月内买马贾(价)并

所谓按赀配生马,据朱雷先生研究,就是按赀配民户养马,但是文书中“配生马”的户赀都比较低,囗张、赵士各有赀六斛,仅相当于二亩常田,而另外一户“赀一斛”,略相当于半亩石田或一亩空地。若文书中的“赀”为全部家赀,这两户显然无力承担养马的花费。我们注意到,这里的“赀”前面用一“有”字,或许只是从户赀中抽取的一部分,也可能仅是养马的谷草、器具等折算而来的“赀”,具体所指目前尚不详。但毫无疑问,“配赀养马”是北凉的一种徭役。

综上可知,“赀”是北凉征纳赋役的基本依据。新出《计赀出献丝帐》等帐簿文书的刊布,为我们进一步探讨北凉赋税制提供了非常关键的新史料,价值弥足珍贵。

三、《计赀出献丝帐》再探讨

秦汉时期,国家赋税以丁口为征收单位,但是东汉以来,随着土地兼并和豪强大族的兴起,以丁口为本的赋税制度与社会现实日益脱节。建安九年(204),曹操正式颁行户调制,其令:“其收田租亩四升,户出绢二匹、绵二斤而已,他不得擅兴发。”①陈寿:《三国志》卷一《魏志·武帝纪》裴松之注引《魏书》建安九年令,北京:中华书局,1959年,第26页。此后,两汉时期按丁口征收算赋和口赋的做法被废止了,赋税转以田租和户调为主。西晋泰始四年(268)颁行户调令,“又制户调之式:丁男之户,岁输绢三匹、绵三斤,女及次丁男为户者半输。其诸边郡或三分之二,远者三分之一”②房玄龄等:《晋书》卷二六《食货志》,北京:中华书局,1974年,第790页。。北魏太和八年(484)改定租调制,户调制在北朝被正式废止,南朝梁、陈租调仍为按户征纳,直至隋朝一统天下,户调制才退出历史舞台。关于户调制,前人已有非常详细的研究,此不详细展开。户调制最基本特征就是以户为基本征税单位,据民户的财产(户赀)确定所纳租赋的数额。实际征收过程中,一般采取“九品混通”的办法。所谓“九品混通”,即官府给出一个每户的征收额,“这一个定额只是交给地方官统计户口征收的标准,其间贫富多少由地方官斟酌,但使每户平均数合于这个定额而已。”③唐长孺:《魏晋户调制及其演变》,收入氏著《魏晋南北朝史论丛》,北京:中华书局,2011年,第62页。九品混通之下,每户的税额并不相同,高低户等互相混通,只要最终完成规定的数额即可。

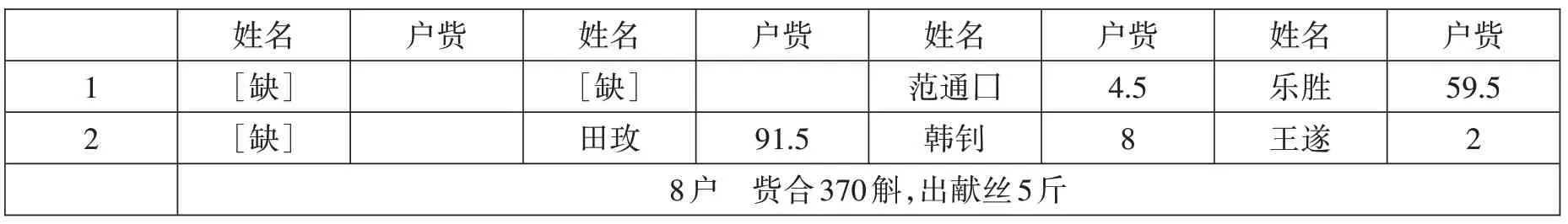

下面我们再来看看这个《献丝帐》。其特点是这几十个民户被分成九个单元,相对完整的单元有七个。为研究方便,一个单位暂且称为一个户组。每个户组含有民户八至十九家不等。每一户组最后的总计均为“赀合三百七十斛出献丝五斤”。不仅是据户赀纳丝,而且每一户组内部户数有多寡,户赀有高下,但总额却完全相等,都是献丝五斤。这些特征同唐长孺先生描述的九品混通的情况完全吻合。唐先生的论文发表在上世纪八十年代,本件文书2006年始自民间征集,唐先生研究九品混通制时没有具体实物进行支持,却奇迹般的二三十年后得到印证。

裴成国先生指出计赀出献丝帐征收的就是户调,并根据文书的朱书点画情况,认为本件文书最初是一件根据预先准备好的赀簿而制作的赋税征收预案。预案后被实际使用,就出现了人名上的朱笔涂抹痕迹。没有朱色涂抹的赵相受、张宴、孔奣等人名下方有椭圆或弧形的墨笔勾画符号,表示未缴纳。

为了更简洁明了地理解《计赀出献丝帐》中每组户赀情况,现将文书中六个户组内各户户赀情况转录为表格。

第一组(19户)

?

第二组(22户)

?

第三组(18户)

?

第四组(12户)

?

第五组(8户)

?

第六组(18户)

?

?

这六个户组为我们研究唐长孺先生“九品混通”提供了活生生的实例范本。杨际平先生认为“虽然是计赀,但不是分成三、六、九等。各户之赀,或二斛、三斛、四斛、四斛五斗、五斛、六斛、七斛、七斛五斗、八斛、九斛、十斛、十斛五斗、十一斛、十二斛、十三斛、十四斛至数十斛、百余斛,甚至更多,其间可以有数十档,数百档。”这一观点很大程度上是混淆了数字和等级的区别,户赀当然有数百个自然数值,等级一般至多只有一二十个。仔细比较六个户组的户赀,虽然残缺不全,但仍有一定的规律可寻。其一,基本单位是斛,最小的单位是半斛,户数都是偶数。二、每一户组都是高户赀和低户赀搭配。我们尚不清楚北凉的户等标准,每一组内都赀80斛以上的大户数家,赀在10-20斛左右的中户数家,赀在6斛以下的贫户数家。没有由绝对贫户或大户组成的户组。这种户等结构,正是“九品混通”的必然表现。第三,每户户赀虽各不相同,但是同一户组内,往往有几个出现频率较高的赀数。以第3组为例。第3组共18户,保留户赀数的16户,其中户赀为4.5斛的有6户,户赀为6斛的有5户。从其他组的户赀来看,4.5斛和6斛也是出现频率很高的数字。4.5斛频繁出现,5.5斛、6.5斛等几乎不见。那么,就有两种可能,一种可能是4.5斛是某一户等的标准,另一可能就是5斛为某一户等的上限,为了规避赋役故意稍减至4.5斛。这些高频户赀的出现,从侧面证明北凉时期是存有户等标准的。

每一户组最后计算户赀总数和应纳献丝外,都还有一朱笔批注。如第1组注“除宋充、李慎、苏囗”,第2组注“除严祛、张远安、许通”等等。“除”即除复、减免之意。户调制下,实际征收时,有些民户因做官、服役、大赦等,有减免部分赋税的情况。中国科学院国家科学图书馆藏有一件北凉除书文件(科图(二)(b),此据朱雷先生编号)。

朱雷先生认为该户可能是享有复除权利的士人。221.5斛减去复除的89斛,剩下赀数132.5斛。复除额正好相当于赀数的40%,即复除标准是十分之四。

北凉的复除制度是可以部分蠲除,本组文书中的除没有注明赀数,当为全部蠲除。魏晋南北朝时期,除复租赋是招诱民户的重要手段。《宋书》卷九五《索虏传》载拓跋焘给刘裕写信云:“为大丈夫之法,何不自来取之,而以货 引我边民,募往者复除七年,是赏奸人也。”①(梁)沈约:《宋书》卷九五《索虏传》,北京:中华书局,1974年,第2346页。《南齐书》卷三《武帝纪》永明十一年七月丁巳诏:“其缘淮及青、冀新附侨民,复除已訖,更申五年。”②(梁)萧子显:《南齐书》卷三《武帝纪》,北京:中华书局,1972年,第61页。我们注意到文书中被除复者户赀有数十斛者,但绝大多数都仅有数斛,很可能是新附籍的民户。沮渠安周等在高昌立足不久,招徕民户,开垦民田是当务之急。户籍帐中的复除户,大多数恐怕并非士人,而是新入籍的民户。从计赀献丝帐来看,北凉政府是将新附人口和当地土著民户混合编制的。

杨际平先生承认献赀簿是计田赀出献丝,不及其他赀财,故不是户调,而属于田亩税。其最为核心的依据就是税率太低。杨先生认为“据上引计赀出献丝账推算,每赀1斛应出献丝0.2162两,这样的税额应该说是偏低的,所以我认为,每赀370斛出献丝五斤,只是田租的一部分,或者是田租的附加税。”杨先生这一思路是非常具有启发意义的。户调作为封建国家的正税,税额应为国家赋税收入的主体,《计赀献丝帐》中税额是否偏低,是判断其是否属于户调的根本依据。

北凉时期,重量衡为十六进制,一斤等于十六两,370斛纳丝5斤,一斛赀纳丝0.2162两,确如杨先生所言,这一负担似乎有点偏低。但是我们认为,户调制的重点是户赀,九品混通的情况下,一斛赀对应的税额只是一种参考,我们更应该考察整个户组的税额情况。为什么官府要取370斛这一数字为户组的税额?370斛粮食本身价值相当于多少斤丝?唯有解决这一问题,才能进一步判断税额是否偏低。

关于高昌地区生丝的价格,我们可以从其他出土文书中找到参考依据。阿斯塔那1号墓出土《某人条呈为取 及买毯事》(63TAM1∶24)①唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第壹卷,第6页。:

1.杨奣从刘普取官 四斛,为丝十三两。

2.囗囗得 十一斛,作丝二斤三两半。阎儿前买毯贾(价)

(后缺)

同墓文书有《西凉建初十四年(418)随葬衣物疏》,可知此件文书为西凉高昌郡时期,距离北凉时间相去不远,可作为大致的参考。材料中的“为丝”、“作丝”,都是将官

折算成丝的意思。中古时期重量单位为十六进制。1斤等于16两,1两等于10钱。“四斛,为丝十三两”,即1斛价值合3两2钱5分丝。“十一斛,作丝二斤三两半”,“二斤三两半”即35两5钱,1斛的价值也是3两2钱丝。依此比率推算,370斛合丝1202两5钱,取整数1200两,亦即75斤丝。赀75斤丝,合出丝5斤。其出给比例为15:1,即“十五税一”。我们知道“十五税一”是汉代地租的税率。行文至此,我们豁然开朗,虽然北凉征收方式与两汉迥然不同,但是仍然继承了两汉的税率精神。毫无疑问,出献丝账正是北凉的户调。

既然是国家正式的户调,为什么会称为“献丝”呢?

阿斯塔那三九号墓所出《前凉升平十一年(367)王念卖驼券》(65TAM 39∶20)②唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第壹卷,第2页。:

1升平十一年四月十五日,王念以兹驼卖

2与朱越,还得嘉驼,不相貱移。左来

3右去,二主各了。若还悔者,罚毯十张

4供献。时人 显丰、书券李道伯共

根据出土文书,社会契约反悔者所罚财物有两种约定,一种是“入不悔者”,一种是“入官”,这里“罚毯十张供献”,“供献”即“入官”的意思。十六国时期,诸国混战不已,政权更迭频仍。高昌郡虽然从属于河西诸凉,但双方关系与大一统时有很大不同。两汉时期,高昌作为经营西域的前哨地带,经常由内地输入绢帛钱粮等。十六国以后,内地战乱不已,河西诸凉自然不可能远越大漠向高昌输送钱帛,反而经常从高昌索取各种物资。特别是旧的王国灭亡后,为表示臣服,高昌地方也时常被迫提供各种“供献”。久而久之,上交给官府的赋税,“献”字逐渐为通用语。“献丝”不仅不能成为质疑其户调的依据,反而是一个比较有力的佐证。

四、《北凉计口出丝帐》再探讨

我们知道,中国古代一直存在按户和按人丁缴纳两种征税方式。某一历史阶段,只能以某一种为主。秦汉时期,国家基本赋税算赋和口赋,主要按丁口征收,同时也按户赀征收一定的户税。魏晋南北朝时期国家难以直接掌控丁口,通行以户赀为主的户调制,同时也存在按丁口征收的杂税。与《计赀出献丝帐》同只纸鞋拆出的,还有另外一组帐簿。该组帐簿看似一份家口籍,其中有两行关键的文字:

(一)

(三)

2——右廿五家口合百六十,出丝十斤,田七子

联系同一纸鞋拆出的《计赀给献丝帐》,可以确定这是一份根据家口数缴纳生丝的帐簿。文书整理者命名为《北凉计口出丝帐》,精准无误。“右廿五家口合百六十,出丝十斤”,在十六进制下,1斤等于16两,则1口出丝1两。另外一组68口,出丝4斤4两,也完全符合这一税率。我们注意到,这份《计口出丝帐》不是按照乡、里等自然单位统计家口,而是与《计赀出献丝帐》一样,由若干户组成一个户组,作为交纳税丝的基本单位。帐簿中保持的两组数据中,家口数一为68人,一为160人,出丝数一为4斤4两,一为10斤。户组的分组标准,既不是家口数,也不是出丝数。那么,这组帐簿的分组依据是什么?这是一个值得思考的问题。

从帐簿所存户的户内口数来看,多者10余口,少者仅2口,户口多寡悬殊,应该都是普遍百姓。关尾史郎先生曾指出“5世纪前期至中期西凉和北凉统治下的敦煌、吐鲁番两个地区,平均每户口数为3口、4口的小规模户是一般的。”①关尾史郎:《从吐鲁番带出的(五胡)时期户籍残卷两件——柏林收藏的Ch6001v与圣彼得堡收藏的Дх08519v》,新疆吐鲁番地区文物局编:《吐鲁番学研究:第二届吐鲁番学国际学术研讨会论文集》,上海:上海辞书出版社,2006年,第186页。从《北凉计口出丝账》两组人户来看,一组25户有口160人,平均每户6.4人,另外一组户数残缺,仅存口数68人,按一组10-20户计算,平均每户有口约4人左右,比关尾先生推测稍高。那么,同一墓葬中既有《计赀出献丝帐》,又有《计口出丝帐》,是否意味着北凉百姓同时承担两种赋税。首先根据户“赀”分组,交纳“献丝”之后,继续按原来的户组“计口出丝”呢。

《计口出丝帐》残存的户口极为有限,现存户主姓名在《计赀出献丝帐》中都没有出现,我们无法直接验证上述推论。从所交纳的丝来看,《计赀出献丝帐》中一个户组所出献丝固定为5斤。《计口出丝帐》所存两个户组的纳丝量,一为4斤4两,略少于5斤,一为出丝10斤,是计赀献丝的2倍。计赀出献丝是国家正税,其所得税额应远高于其他辅助性质的税收。实际情况却是计口出丝所得可能远大于据赀出献丝所得。杨际平先生显然是注意到这个问题,其否认《计赀出献丝帐》是户调,而只是一种田亩的附加税,大概就是想弥合这一抵牾之处。

通常而言,赀调作为国家基本赋税,汲取税额的能力应大于计口出丝。但是我们在分析北凉流亡政权赋税制度时,必须充分考虑其特定的历史条件。第一,吐鲁番地区是沙漠中的绿洲盆地,耕地面积有限,不少居民依靠商贸、佣作为生,以田亩为主要依据的计赀征税是内地制度的移植,不能完全反映当地民户的贫富状况。第二,高昌郡地域狭小,由汉晋军事屯戍发展而来,官府历来对民户都有很严格的掌控。这与强宗林立、荫庇盛行的内地有很大不同。第三,北凉当时并非处于一个和平的环境下。流亡政权总有匡复旧土的政治需要,正税之外,加征重税有其现实需要。最后,我们还要指出,计赀所纳之丝称为“献丝”,计口所纳之丝则径称“丝”。“献丝”可能沿袭自此前高昌郡向河西政权交纳的赋税,通常情况下,这种偏远边郡,国家正赋数额较轻,甚至仅有象征意义。计口出丝,则可能沿袭自军屯时期计口管理的办法,税额相对较重。如果这一推论不误,计口出丝的税额多于计赀出献丝额自有合乎历史逻辑的地方。

这种一口纳丝一两的人头税并非心血来潮,至少在北凉统治时期已长期执行。同户调制的除复类似,计口纳丝也可能存在“除复”问题。吐鲁番哈拉和卓91号墓出土一份北凉家口簿。

《蔡晖等家口籍》75TKM91∶3/1(a),3/2(a)①唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第壹卷,第80页。:

1蔡晖四口

2辛相明二口

3索晟五口 除

4周沙二口

5阎增肆口

6得双三口 除

7田弘受三口

8鲁导二口

9解奴二口

10高凌四口 除

11吕阿隆一口

12胡轩得二口

13阎含三口

《家口籍》每行只列一户,部分户后面有一“除”字,意即免除赋税。文书详细列出家口数,无户赀信息,则所免赋役也是以口为依据。《计口出丝帐》中没有朱笔点划的情况,因文书残缺严重,是否也有“除复”的情况,我们就不得而知。

行文至此,我们从《计口出丝帐》大体可以推知在户调之外,北凉流亡政权还征收重额的人头税或者口税。由于高昌的特殊性,口税收入甚至可能还高于户调,这决定了高昌地区对家口的控制非常严格。除前件家口籍外,吐鲁番阿斯塔那59号墓出土两件“家口籍”,格式与《计口出丝帐》基本一致。今转录如下:

一、李超等家口籍66TAM 59∶4/4—5(a)①唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第壹卷,第21页。

二、昌居等家口残籍66TAM 59∶4/7(b)②唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第壹卷,第21页。

此两件文书都仅残存2行。第二件文书两行皆有朱笔画的竖线,暗示这是使用过的帐簿。“家口合十八”后残缺,我们无法判断其下是否有“出丝一斤二两”等内容。那么,这两件文书是否属于《计口出丝帐》呢?我们认为,虽然形式相似,但二者区别也十分明显。《家口簿》户数比较少,最多只有五六家,每家二三口,这与《计口出丝帐》中每组数十口,百余口相比,完全不在同一档次。我们知道,北凉有官府经营的官田。《都乡啬夫被符征发役作文书二》便有“右五家户作次,逮知为官种芜荒”③唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第壹卷,第41页。,这些依附民是以五六户为班次,进行劳作,户数规模与《家口簿》非常接近。《家口簿》中提及的张相奴另见同墓所出《赵广等名籍》,同墓另出《翟洹条 酒帐》《北凉玄始十二年(423)失官马责赔文书》等文书,这些民户有为官府酒、放马等义务,《家口簿》很可能是五六户为单位提供封建劳役的名籍,性质上与《计口出丝帐》并不相同。

最后需要指出的是,计口纳丝的存在及其在北凉赋税体系中的重要作用,证明了以《计赀出献丝帐》所代表的赋役方式不适合高昌当地的实际情况,必然会走向衰落。至稍晚的麹氏高昌时期,虽然仍然有“赀”的概念,但已直接简化按田亩纳税。今以阿斯塔那99号墓出土麹氏高昌延寿八年(631)《出银钱帐》为例。

2□□,朱海忠田二,氾元海田三亩四十步,冯方武田五亩六十步,

3□怀儒田二半,张元悦田三半,李善守田三半,黄奴

5延 田七,系保悦田二半,延寿八年辛卯岁六月七日,出银

6钱二文。

9〇〇〇〇〇周庆怀田六,夏永顺田三半,贾婢女

10田四,樊庆隆田二半,良朋悔田三半,

11延寿八年辛卯岁六月七日,出银钱二文。

《田亩出银钱帐》分为两组,每组十余户共出银钱二文。古代二百四十步为一亩,不满半亩则记步,第一组缺一户田亩数,总亩数为四十六亩半二十步,第二组缺一户田亩,总亩数为四十八亩六十步。疑出银钱帐为五十亩为一组,共出银钱二文。银钱二文应为麹氏高昌的一种课钱,但其数目较小,这样分组主要是为了征收方便,与北凉时期的《计赀出献丝帐》有本质上的不同。据冻国栋先生的研究,麹氏高昌的役制也是以田亩承役②冻国栋:《麹氏高昌役制研究》,《敦煌学辑刊》1990年第1期,另收入氏著:《中国中古社会经济史论稿》,武汉:湖北教育出版社,2005年。。用田亩数直接代替“赀”是高昌地区赋役制度演进的一般规律。

五、结论

北魏攻灭沮渠氏北凉后,北凉残存势力沮渠无讳等在高昌地区建立大凉,沮渠氏北凉流亡政权赋税之制也带有流亡政权的特征。一方面,继续沿袭河西割据政权以户赀为依据的户调制,另一方面,又根据高昌实际情况,按人口征纳高额的人头税,积敛财赋。新出土北凉早期的《计赀出献丝帐》和《计口出丝帐》是上述特点的直接体现,足补史乘之缺。

《计赀出献丝帐》基本具备魏晋户调制的特征。在具体征纳方式上,以户赀总数370斛为一个单元,一单元纳献丝5斤。一单元内有一二十余户,按户赀高低相混通,共同完成5斤丝的总额即可。按当时物价,370斛价值相当于75斤丝,故其纳税比例为15∶1,与汉代“十五税一”的古制暗合。《计赀出献丝帐》同此前出土的北凉赀簿以及“配赀养生马”文书等存有密切的关系,表明北凉的基本税制是河西政权的户调制。

在沮渠氏北凉流亡政权之前,高昌地区先后经历前凉、前秦、后凉、西凉、北凉等割据政权的统治,作为这些政权下辖的郡县,计赀纳税的户调制应已得到推行。沮渠氏流亡政权进入高昌后,狭小的高昌地区一下新增数万吏民兵众,旧的赋税方式不能支撑政权的需要。户调之外,一个重要的税种,即按人丁交纳的人头税或者口税地位就变得非常重要起来。

高昌郡由汉魏军事屯戍地区发展而来,官府对当地人口控制能力很强,这是高昌与内地的特殊之处,也是其得以推行计口征税的重要前提。新出《计口出丝帐》征税的标准为不论户等高低、贫富贵贱,一人出丝一两。值得注意的是,此人头税并非按里、坊等自然单位交纳,依然是一二十户为一单元或者户组,按户组交纳。一种较为合理的推测就是《计口出丝帐》的征纳单元便是交纳户调的单元。即原本同一户组的户口在计赀出献丝的同时,又按照原来的户组计口交纳口税。从征税的角度看,这一安排有其制度上的合理性。口税本来是户调制基础上的附加税,但是由于高昌特殊的历史背景,其税额可以与户调持平甚至超过户调。

通过对《计赀出献丝帐》《计口出丝帐》的考察,我们对沮渠氏北凉流亡政权时期高昌地区的赋税制度有了更为深入的认识。毋庸讳言,流亡政权这套繁冗而又复杂的赋役制度同高昌地区的社会生产力难以适应。紧随其后的高昌王国时期,很快即简化为以田亩和丁口为基础的赋役制度。