落叶松人工林下红皮云杉和青海云杉的幼苗更新

2019-03-06Salahuddin杨立学

Salahuddin,董 慧 ,及 利 ,2,杨立学

(1.东北林业大学 林学院,黑龙江 哈尔滨 150040;2.吉林省林业科学研究院,吉林 长春 130033)

落叶松Larixspp.人工林是我国东北地区最主要的人工林,目前,在东北地区落叶松人工林面积已发展到2.61×106hm2,约占东北地区人工林面积的55%[1]。然而,人工林尤其是针叶纯林在培育的过程中存在生物多样性减少、地力衰退、更新停滞、生态系统稳定性降低等生态问题[2-3]。近年来,落叶松人工纯林的各种弊端不断凸显,尤其是落叶松因其阳生喜光的特性,其幼苗在林内弱光环境下难以存活,天然更新存在障碍[4-6]。幼苗在森林中的定植和生长发育决定了种群的天然更新[7],但林分密度、枯枝落叶层,病原菌侵袭,化感物质、土壤养分以及种内种间竞争等各种生物因素和环境条件均不同程度地限制着幼苗的存活与生长[8-16]。

森林的天然更新是一个复杂的自然生物学过程,且受各种自然条件的制约,其过程是缓慢的,有时甚至达不到更新的目的,因此,只有适当地通过人为措施,才能更好地促进森林的天然更新,以取得更大的经济效益和生态效益[17]。人工促进天然更新可以充分发挥天然更新的潜力,是利用森林自行再生产特性,再加上人为干涉,为天然更新过程创造有利条件,以便顺利完成更新的一种方式[18-20],尤其对某些天然更新困难的树种更加具有重要的意义。

红皮云杉Picea koraiensis和青海云杉Picea crassifolia等云杉属耐阴常绿树种适宜在林内弱光环境下生存[21]。其中,红皮云杉为本地乡土树种,青海云杉为引进种,但已确定其能适应东北地区的环境条件并正常生长[22-23]。云杉对落叶松林下遮阴光环境有一定的适应性,对弱光的利用效率较好,适宜在落叶松复层林下生长[24-26]。有云杉混交的华北落叶松林分在进入近熟林阶段郁闭度大于0.7时,云杉在林冠下更新的数量远比落叶松多[27]。本研究采用红皮云杉和青海云杉的幼苗在不同落叶松人工林下进行人工更新,通过比较2种云杉幼苗的生长情况,主要探讨2种云杉幼苗对不同落叶松人工林及其土壤是否存在响应差异,从而推测2种云杉树种是否具有在落叶松人工林成功定植并实现替代落叶松更新的潜力,为改善和促进落叶松更新、实现其它树种替代落叶松更新提供理论依据。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究地概况

研究地点位于东北林业大学帽儿山实验林场老爷岭实验站和尖砬沟森林培育实验站。该地区属温带湿润大陆性季风气候,年平均气温2.8 ℃左右,年降水量723 mm左右,平均海拔300 m,最高山峰为帽儿山,海拔805 m。地形地貌属长白山系张广才岭西坡小岭的余脉,以低山丘陵为主要特征。地带性土壤为暗棕壤。其人工林主要是由落叶松、红松、云杉、水曲柳、胡桃楸、黄波罗和白桦等组成的纯林及混交林。本研究选取的4种落叶松人工林均为20世纪七八十年代营造,栽植时株行距为1.5 m × 2.0 m,初始密度为3 300株·hm-2。期间经过不同强度的抚育间伐,现保留密度分别为1 300、660和330株·hm-2。

1.2 试验设计

2016年3年初,把层积催芽好的红皮云杉和青海云杉种子用高锰酸钾消毒后进行砂培(河砂高压蒸汽灭菌),出苗整齐后分别移至黑色塑料小钵中,每钵植苗1株,栽培基质配方为河砂∶草炭∶蛭石=3∶3∶1(121℃下高压蒸汽灭菌4 h,隔夜冷却,共3次)。4月初,在老爷岭实验站选择2种不同类型落叶松人工林,密度分别为平地1 300 株·hm-2(Ⅰ)和平地 660株·hm-2(Ⅱ);在尖砬沟实验站选择2种不同类型落叶松人工林,密度为平地330株·hm-2(Ⅲ)和坡地660株·hm-2(Ⅳ)。每个林分内分别设置3块20 m×20 m大小的标准样地,样地四角用木桩做好标记,并以0.5 m×0.5 m布置种植点。5月初,将红皮云杉和青海云杉的容器苗栽植到落叶松人工林内。

1.3 样品采集

2016年6年,采集不同落叶松人工林0~15 cm的表层土壤,每种林分采集6份,其中每份为3个样点的随机混合,共计24份。用于测定各林分土壤的基本性质。10月初,统计不同落叶松人工林内2种云杉幼苗的成活率之后进行随机收获,其中,部分幼苗用于生物量的测定;部分幼苗取其根系用FAA固定液保存,用于外生菌根侵染率和1级根解剖结构的测定。

1.4 测定方法

野外苗木统计成活,以该幼苗最后存活株数与栽植总株数的百分比为其成活率。生物量采用烘干法测定。外生菌根侵染率采用椎虫蓝染色法。1级根解剖结构采用石蜡切片技术制作细根横切片。土壤温度采用针式土壤温度计测定。土壤湿度采用土壤时域反射仪(TDR 300,Spectrum,美国)直接测定土壤容积含水量。土壤pH值采用电位法。土壤全碳、全氮采用碳氮分析仪(Vario MACRO elementar,德国)测定。土壤全磷采用硫酸-高氯酸-钼锑抗比色法测定。土壤有效磷采用双酸(0.05 mol·L-1盐酸 -0.025 mol·L-1硫酸)浸提钼锑抗比色法测定。

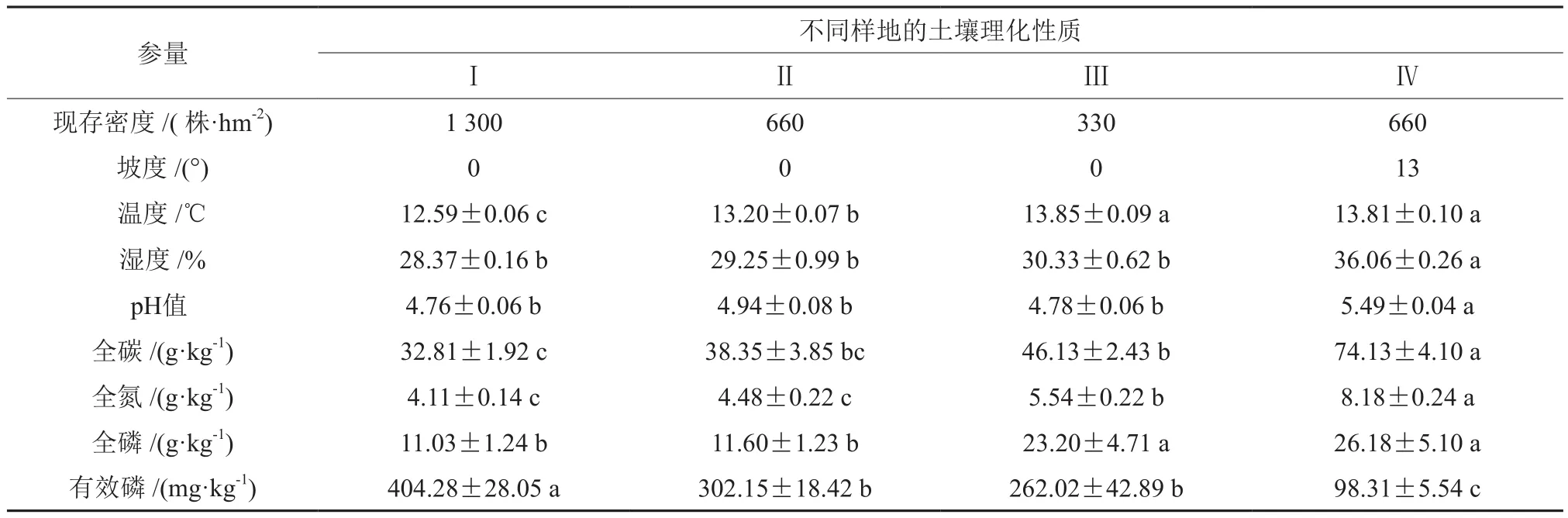

表1 不同落叶松人工林土壤理化性质†Table 1 Soil physical and chemical properties in different larch plantations

1.5 数据处理

采用Excel 2010和SPSS 19.0软件对数据进行统计分析。采用邓肯法(Duncan)和独立t检验进行方差分析(α=0.05)。利用SigmaPlot 12.5软件作图。图表中数据为平均值±标准误。

2 结果与分析

2.1 红皮云杉和青海云杉幼苗的成活及地上生物量

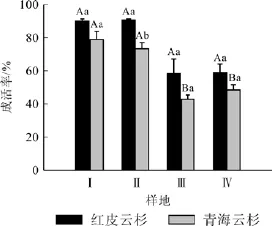

红皮云杉幼苗的成活率在4种不同落叶松人工林样地之间无显著差异,但表现为样地Ⅰ和样地Ⅱ明显高于样地Ⅲ和样地Ⅳ;青海云杉幼苗的成活率表现为样地Ⅰ和样地Ⅱ显著高于样地Ⅲ和样地Ⅳ。在4种不同落叶松人工林样地内,发现除在样地Ⅱ红皮云杉幼苗的成活率显著高于青海云杉的外,2种云杉幼苗在其它3种样地的成活率均无显著差异,但是红皮云杉幼苗的成活率均高于青海云杉(图1)。

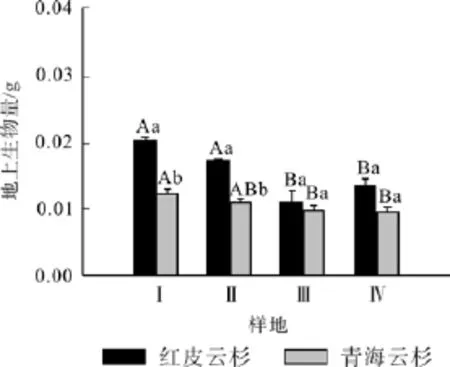

红皮云杉幼苗的地上生物量表现为样地Ⅰ和样地Ⅱ显著高于样地Ⅲ和样地Ⅳ;青海云杉幼苗的地上生物量表现为样地Ⅰ显著高于样地Ⅲ和样地Ⅳ。同一样地内,2种云杉幼苗的地上生物量均表现为红皮云杉的高于青海云杉的,且在样地Ⅰ和样地Ⅱ达到显著水平(图2)。

图1 不同落叶松人工林下红皮云杉和青海云杉幼苗的成活率Fig.1 Seedling survival rate of P.koraiensis and P.crassifolia under under-story of different larch plantations

图2 不同落叶松人工林下红皮云杉和青海云杉幼苗的地上生物量Fig.2 Aboveground biomass of P.koraiensis and P.crassifolia seedlings under under-story of different larch plantations

2.2 红皮云杉和青海云杉幼苗的外生菌根侵染率

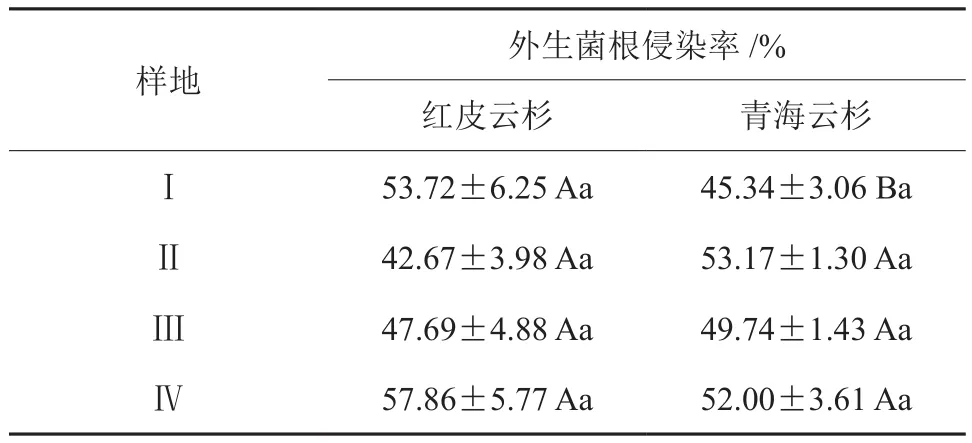

红皮云杉幼苗的外生菌根侵染率在4种不同落叶松人工林样地之间无显著差异,青海云杉幼苗的外生菌根侵染率表现为样地Ⅰ的显著低于其它样地的。同一样地内,红皮云杉和青海云杉幼苗的1级根外生菌根侵染率均无显著差异(表2)。

表2 不同落叶松人工林下红皮云杉和青海云杉幼苗的1级根外生菌根侵染率Table 2 Ectomycorrhizal colonization of first order roots of P.koraiensis and P.crassifolia under understory of different larch plantations

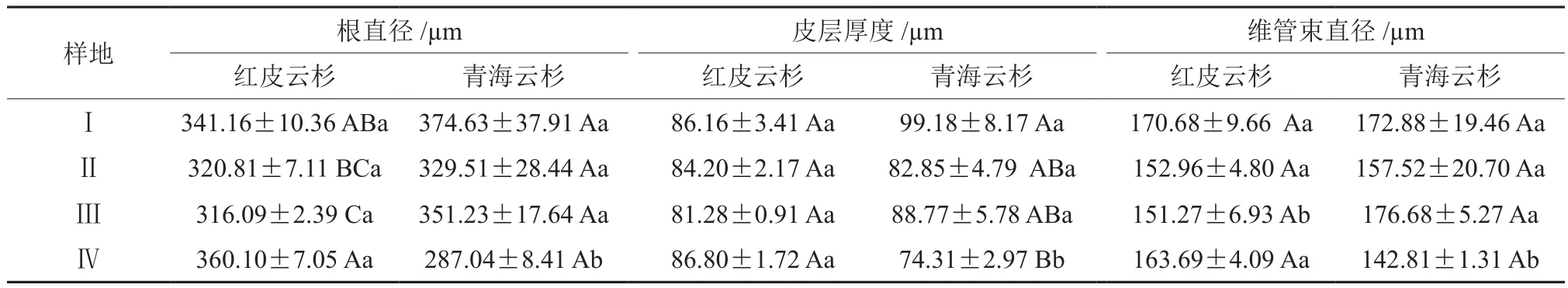

2.3 红皮云杉和青海云杉幼苗1级根的解剖结构

红皮云杉幼苗的1级根直径在4种不同落叶松人工林样地间存在显著差异,其表现为样地Ⅳ显著高于样地Ⅱ和样地Ⅲ,而红皮云杉幼苗的1级根皮层厚度和维管束直径在样地间差异不显著。青海云杉幼苗的1级根皮层厚度在样地间存在显著差异,其表现为样地Ⅰ显著高于样地Ⅳ,而青海云杉幼苗的1级根直径和维管束直径在样地间差异不显著。在4种不同落叶松人工林样地内,除在样地Ⅲ青海云杉的1级根维管束直径显著高于红皮云杉的1级根维管束直径外,在样地Ⅰ、样地Ⅱ和样地Ⅲ,2种云杉幼苗的1级根直径、皮层厚度和维管束直径均无显著差异。但在样地Ⅳ,红皮云杉的1级根直径、皮层厚度和维管束直径均显著高于青海云杉的(表3)。

表3 红皮云杉和青海云杉在不同落叶松人工林下的1级根直径、皮层厚度和维管束直径Table 3 Mean root diameter, cortical thickness and stele diameter of first order roots of P.koraiensis and P.crassifolia under under-story of different larch plantations

2.4 幼苗成活率与幼苗生物量、细根菌根侵染率和解剖结构的关系

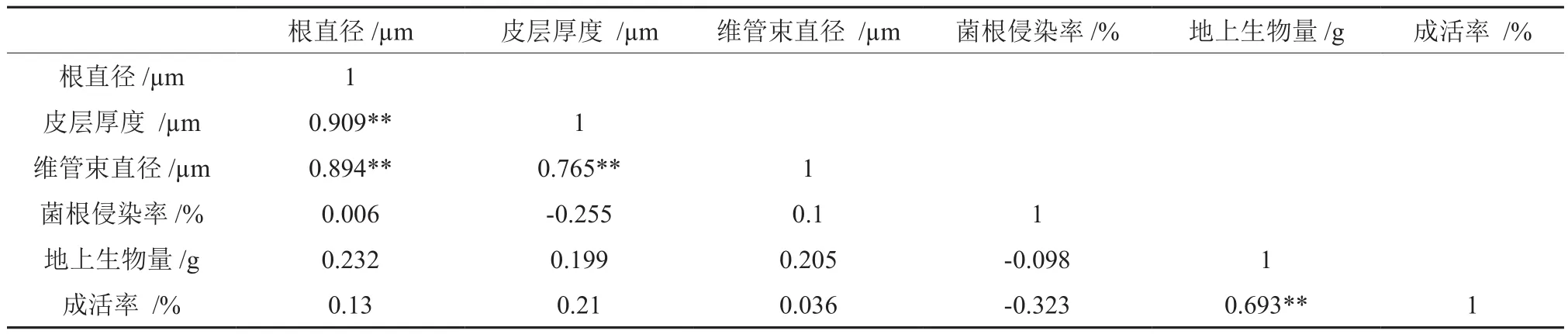

通过Pearson相关分析可以看出,落叶松林下栽植的红皮云杉和青海云杉的细根直径、皮层厚度和维管束直径三者之间存在极显著的正相关关系(P<0.01,表4),但与幼苗地上生物量和成活率之间相关性较小。幼苗成活率与地上生物量之间极显著正相关,说明幼苗地上生物量是决定幼苗成活率的关键。

表4 幼苗成活率与生物量、菌根侵染率和解剖结构的Pearson相关分析†Table 4 Pearson correlation analysis between seedling survival rate and biomass, mycorrhizal infection rate and anatomical structure of seedlings

3 结论与讨论

幼苗阶段是树木生活史中最敏感和脆弱的时期,其能否抵抗外界各种因素的干扰而成功地存活直接关系到森林植物群落的更新和恢复[7]。林分密度影响着林分的冠层结构和林内光环境[28],而坡度影响着林地水热重新分配[29],各种环境因子均不同程度地限制着林下植被尤其是更新乔木幼苗的存活与生长。本研究中,红皮云杉和青海云杉幼苗在不同密度和坡度落叶松人工林样地均有较好的存活率,且红皮云杉幼苗的存活率均高于青海云杉的,并且在样地Ⅱ达到了显著水平,这说明红皮云杉和青海云杉作为耐阴树种其幼苗均能适应落叶松人工林内的环境条件而正常存活,且红皮云杉比青海云杉具有更强的适应能力。红皮云杉和青海云杉幼苗均在样地Ⅰ和样地Ⅱ有较高的生物量积累;同一样地,红皮云杉幼苗的地上生物量均高于青海云杉的,并且在样地Ⅰ和样地Ⅱ达到显著水平,这更进一步说明,红皮云杉作为本地的优势种,其幼苗对环境胁迫的抵御能力要强于青海云杉,且样地Ⅰ和样地Ⅱ等相对高密度林分更适宜2种云杉幼苗的存活与生长。这可能主要是因为树种自身的生理生态特性存在差异[30],以及速生期长短不一[31],而导致红皮云杉幼苗相比于青海云杉幼苗更具生长优势。宋绍军等[23]在研究光照条件对青海云杉引种的影响时发现,弱光环境更适宜青海云杉幼苗的生长,栽培时应选取遮荫的条件。冯博等[32]研究光照对3种针叶树种幼苗生长与根系发育的影响时发现,红皮云杉幼苗对光照适应范围较宽。可见2云杉树种对光环境适应范围不同。肥沃的土壤条件更有利于幼苗的存活,这是因为幼苗在生长初期根系还不具备储藏多余养分的能力,更多的需要从外界环境获得才能维持自身的生存与后续的生长[9,33]。本研究中,土壤PO43-含量表现为样地Ⅰ>样地Ⅱ>样地Ⅲ>样地Ⅳ,样地Ⅰ的土壤PO43-含量最高且显著高于其它样地。这可能是红皮云杉和青海云杉幼苗均在样地Ⅰ和样地Ⅱ有较高成活率和生物量积累的原因之一,其林分的光照强度和土壤中较高的有效磷(PO43-)含量更适宜2种云杉幼苗的存活与生长,也就表现出更明显的生长差异。

为了探讨落叶松人工林外生菌根真菌是否对红皮云杉和青海云杉幼苗根系的侵染存在差异,笔者所用培养基质均经过高温高压灭菌处理,目的是尽量保证2种云杉幼苗在进入落叶松林地土壤前不受外界其它因素的干扰。红皮云杉和青海云杉幼苗在不同落叶松人工林样地均有较好的外生菌根侵染。这说明红皮云杉和青海云杉与落叶松人工林外生菌根真菌形成外生菌根的能力相当。外生菌根的存在不仅有利于幼苗更好的吸收养分[34],而且其普遍存在的对病原菌的拮抗作用可使红皮云杉和青海云杉幼苗免于落叶松人工林土壤中病原菌的侵害[35]。

细根(主要是1级根)从土壤中吸收养分和水分,转移更多的营养到地上,以支持植物生长和代谢,从而增加叶的生产和地上净初级生产力[36]。土壤温度、水分和养分等环境因素影响根系直径的粗细及生理功能[36-38]。由于植物的1级根对外界环境变化反应十分敏感,其根直径在种内和种间都存在一定程度的变异[39-40]。本研究中,在不同落叶松人工林样地,红皮云杉和青海云杉幼苗的1级根解剖结构对外界环境变化存在响应差异。红皮云杉幼苗的1级根直径受环境影响较大,而青海云杉幼苗的1级根皮层厚度受环境影响较大。同一样地,2种云杉幼苗的1级根解剖结构除在样地Ⅳ表现出明显的差异外,在其它样地基本无显著差异。这可能是因为样地Ⅳ内存在一定大小的林窗且位于上坡位的缘故。上坡位和林窗的存在都可使林冠下层接受更多的光照,相应地土壤温度和水分也会较高[27],从而林下植被丰富且凋落物分解归还更迅速,其土壤养分状况也较好。

综上所述,红皮云杉和青海云杉幼苗均能适应落叶松人工林的环境条件而正常存活,但高密度林分的光照条件更适宜两种云杉的生长,红皮云杉和青海云杉幼苗对不同落叶松人工林及其土壤存在响应差异,红皮云杉对环境胁迫的抵御能力要强于青海云杉,表现出更强的生长优势。从幼苗阶段的表现来看,红皮云杉和青海云杉均具有在落叶松人工林成功定植并实现替代落叶松更新的潜力,但红皮云杉的成活效果要好于青海云杉。本研究是基于不同坡度和密度的落叶松人工林条件下去讨论两种云杉的更新问题,但还需结合林窗大小、林窗位置和林缘、林隙等控制条件完善幼苗在落叶松林下的更新机制,以期为解决落叶松林下更新障碍等问题提供理论依据。