东进关中之路上的秦早期青铜文化

2019-03-04撰文张敏

撰文=张敏

贾谊在《过秦论》中写道:“及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内……”秦国经孝公、惠文王、武王、昭襄王、孝文王、庄襄王,历经百余年最终完成统一。从国小无爵到“救周之功”,秦以此为开端,开始艰巨的东进之路。而我们今天所要记住的“秦”,不应只是“二世而亡”,更应记得那个虽处一隅之地,但以窥天下的秦国。

公元前221年,秦王嬴政终于横扫六国,结束了自周平王东迁以来长达五百多年的烽火战乱,建立秦帝国。同时废除分封制,开启了中国古代专制主义中央集权制度的先河。秦国的崛起与早期秦人的励精图治是分不开的,基于此,早期秦文化也成为考古界关注的热点问题之一,青铜器更是成为研究早期秦文化的主要方式之一。从目前考古发掘所出土的青铜实物上,我们能明显感受到秦国在各个历史阶段的军事、政治、经济、文化发展情况。

秦国东进

秦人早期的活动范围主要集中在西犬丘(西垂)、秦、汧、汧渭之会、平阳、雍等地,这些区域是早期秦文化的发源和生长地,目前所能见到的秦国青铜器实物也大多出土于这些地区。

秦国地处西北,然而其走上历史舞台却有其必然性。由于地处西垂,秦人的先祖赢姓部族早在殷商时期就因为镇守西戎而受到商朝的重视,至周,秦人以御戎狄的重要军事作用仍发挥,因此秦非子以养马有功便轻而易举成为“附庸”,且得到了“秦”这块封邑,并号曰秦赢。

徐日辉在《秦襄公东进关中线路考》中曾认为:“替宗周效命的秦人在陇山西侧所处的重要战略位置所决定,由于事关宗周安全,所以自周孝王以后,秦赢有事,多予支援,原因即此……正是在这特殊的态势下,秦与宗周的命运被联系在一起了,形成了相互依靠的新型关系,极大地拓展了秦人的发展空间,特别是周幽王被戎狄杀死,在客观上为秦襄公东进关中创造了千载难逢的机遇。”

秦人大步从陇西迈向关中的历史节点即周幽王亡国之际。公元前771年,周幽王被西戎所杀,秦襄公率兵救周。公元前770年,秦襄公又护送周平王东迁。至此,秦被封为正式的诸侯,被赐封岐山以西之地。《史记·秦本纪》记载:“戎无道,侵夺我岐、丰之地,秦能攻逐戎,即有其地”。秦襄公在政治上敏锐的判断力,使得他抓住了这个历史机遇,秦国也得以东迁。

襄公之后,秦穆公先后灭掉了西方戎族所建立的国家,开辟了千余里秦国国土,稳定了后方,奠定了其成为春秋四大国的基础,也为后来秦国的东进之路提供了先决条件;秦景公不断将秦国势力推向中原;秦惠公在位期间对蜀国发动进攻,攻占了南郑;秦孝公任用商鞅变法,逐渐使秦国成为战国中后期最强大的国家;秦惠文王于公元前316年并巴国和蜀国……

本页

西周晚期至春秋早期 秦公鼎(A型)

甘肃礼县大堡子山

秦公墓地出土

高47cm 口径42.3cm

上海博物馆藏

对页

春秋早期 秦公镈

尺寸:高38.2cm,宽24.5cm

上海博物馆藏

大堡子山遗址及墓群

“襄公立,享国十二年。初为西畤,葬西垂,生文公;文公立,居西垂宫。五十年死,葬西垂,生静公。”司马迁在《史记·秦本纪》中记载,秦人在商代末期、西周至春秋早期,主要的活动范围在今天甘肃省东南部的渭河和西汉水流域一带。

然而《史记》中所记载的西垂具体指的是哪里,却一直没有得到证实。直到1992年,甘肃礼县永平乡赵坪村的大堡子山墓地被盗,一大批铸有“秦公”铭文的青铜器流失海外,大家才意识到早期的秦公陵已经被盗。

秦人的四大陵园包括雍城陵园、芷阳陵园和临潼秦始皇陵园,那么秦人的第一陵园“西犬丘”究竟在何处?其准确位置伴随着这次猖狂的盗掘案终于为人们解开了答案。

1994年甘肃省文物考古研究所对大堡子山墓地进行了抢救性发掘,确认该墓地为秦公西陲陵墓区。2006年,考古工作者又对这里进行调查,发现了一座城址,二十六处夯土建筑基址,400余座中小型墓葬以及零散分布的文化层堆积。结合文献的记载,人们认为,这里就是秦国最早的都邑——犬丘,而礼县被盗掘的秦公大墓,就是秦人的第一陵区——西垂陵区。

大堡子山最大的一座墓葬出土铜器9件(包括鼎3件、甗1件、盂1件、短剑1件),另有石圭130余件、陶器6件等。在被盗的秦公大墓的西南方向,发掘出了大型乐器坑,坑内南排的木质钟架朽痕旁,依次成排放置有3件青铜 、3件铜虎(附于 )、8件甬钟, 和钟各附带1件青铜挂钩;北排磬架朽痕下有2组共10件石磬,均保存完好。其中,最大的一件铜 造型及纹饰华美,鼓部有铭文20余字,与过去发现的秦武公 相似,年代为春秋早期。

大堡子山遗址在2006年发现了大小各类遗址近700处,而这座大型“乐器坑”出土的保存完好的青铜乐器和石磬最为引人注目。大型“乐器坑”的发现,为确认被盗秦公大墓的墓主人身份、研究早期秦人的礼乐制度、祭祀制度和铜器铸造工艺,提供了极为珍贵的实物资料。

原甘肃省博物馆历史考古部主任、先秦史学者祝中熹先生认为:“秦人第一陵区的范围,原来都是在陕西关中一带寻找,西垂陵区发现之后,才算是找到了秦人最早的一处国君陵墓。西垂陵区的发现,不仅在时间上,也是在地域上,填补了秦人历史的一段空白。由于秦国正式成为诸侯国的时间在周平王这一时期,所以从秦非子到秦文公之间的秦史史料相对比较匮乏,而大堡子山遗址及墓群的发现则为我们重现了秦人早期初创基业的历程。”

本页

铜壶 春秋 陇县东南镇边家庄村出土

陇县博物馆藏(左上图)

春秋铜鼎(五件) 陇县

东南镇边家庄村出土

陇县博物馆藏(右上图)

春秋铜鼎(五件)之一(下图)

边家庄墓地与磨儿塬春秋城址

1979年,陕西省陇县东南乡边家庄村的村民在村后断崖取土的时候,挖残了一座春秋时期的墓葬,出土了青铜礼器、兵器、车马杂器和石器等一百余件文物。1982年和1986年,当地村民又陆续挖出众多墓葬文物,1986年冬,陕西省考古研究所宝鸡工作站、宝鸡市考古队和陇县图博馆配合,对已经暴露出的墓葬进行了抢救性清理,共发掘墓葬28座。出土鼎、簋、盘、壶等青铜礼器和其他文物三千余件。

从边家庄墓地出土五鼎四簋青铜礼器形制来看,其是一处规格比较高的贵族墓地。从年份断代来看,边家庄墓地出土的青铜礼器基本组合是鼎、簋、壶、盘等等,整体和西周晚期墓葬的特点近似。铜器上常见的纹饰有窃曲纹、蟠螭纹、重环纹、瓦纹、鸟纹等等,也都是西周晚期到春秋早期的流行纹饰。从墓葬形制来看,不少墓的墓圹底部大于口部,或者口底等大,也有西周墓的特点。

由此学者分析,这批墓葬的年代大多属于春秋早期,少量可到春秋中期,特别是有出铜器的墓葬,属于早期的更多,晚期到中期较少。

在此着重说明边家庄墓地的发掘情况是因为在距离边家庄磨儿塬西北1.5公里处有一座春秋时期的古城遗址,该古城城址和边家庄墓地的时代基本对应,即大体是从春秋早期到中期这一时间范围内,所以根据考古调查和钻探以及该城邑的位置、规模等,学者推断该遗址可有能为秦襄公所徙之汧邑所在。

张天恩在《边家庄春秋墓地与汧邑地望》中认为:“春秋早期即在千河的上游,陇山的东侧出现一座名副其实的城址,通观史书,只有汧邑可以当之,舍此无它……”

本页

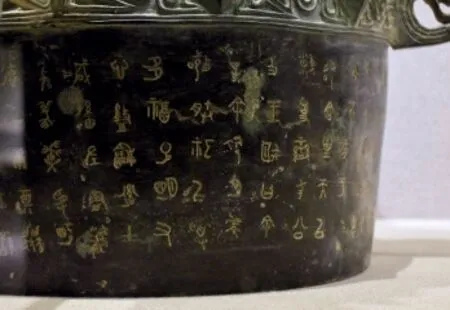

秦公镈 局部铭文

太公庙村春秋青铜器窖藏

秦人在进入关中到建都雍城以前,一直沿着渭河东进,并且先后以汧、汧渭之会、平阳作为政治中心。而目前在这几个地区都有重要的考古发现。

在宝鸡的中国青铜器博物院中,收藏着许多国宝,其中有一件一级文物秦公 非常引人注目,秦公 造型雄伟,鼓部齐平,中起四道飞棱,侧旁的两道飞棱形状是九条蟠曲的飞龙,前后两条则是五条飞龙和一只凤鸟。舞部各有一龙一凤,背对背,向后回首。纽上有环。

身上下各有一条带状花纹,由变形的蝉纹与窃曲纹组成。它对研究春秋早期秦地的青铜铸冶技术和音乐制度以及秦代先祖的历史来说,极为重要。

这件秦公 出土于宝鸡市陈仓区的太公庙村。

1978年,杨家沟乡太公庙村的村民在取土的时候,意外发现了一个窖坑。在这个窖坑里一字摆着五件编钟,编钟面前还有三件铜 。在考古学者进行清理并对钟和 的铭文进行解读之后,确定这几件铜器是秦宫室的重器,应该是秦武公所铸,所以将其命名为秦公钟和秦公 。秦公 内刻有135字的铭文,大概意思是说,秦襄王护送平王东迁,接受周王室的册封,文公、静公、宪公三代治国兴邦,而我则立志效忠周王,要君正臣贤,四夷宾服。

大量的秦公铭文、器型的硕大精美表示这些一定是宫中的器物,所以秦公 和编钟为确定秦早期徙都平阳提供了重要线索。秦公钟和秦公 则应是平阳封宫或者宗庙遗物。

本页

环带纹簋(其一)春秋

凤翔县孙家南头出土

(左上图)

契形龙纹铜构件 春秋

1973年凤翔县豆腐村出土

宝鸡青铜器博物院藏

(右上图)

方形龙纹铜构件 春秋

1973年凤翔县豆腐村出土

宝鸡青铜器博物院藏

(左下图)

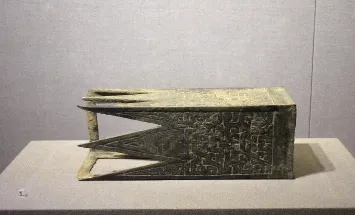

椁木 春秋

秦公一号大墓出土

(右下图)

雍城遗址

位于陕西凤翔的秦雍城,是秦国“九都八迁”过程中建置时间最长的国都,也是秦国在此蓄势,逐步走向强盛的里程碑。

秦都雍城建筑规模庞大,城垣雄伟,南北向的四条与东西向的四条道路十字交叉排列,呈“井”字形棋盘布局。宫殿宗庙,离宫别苑,陵园、市、凌阴等功能完善,面积达十平方公里左右,是春秋时期各诸侯国中最大的都会之一。

雍城遗址分为城址区、秦公陵园区和国人墓葬区。平面呈不规则的方形,东西长3300米,南北宽3200米,面积约10.56平方公里。当前已经发现的建筑基址有20多处,其中宗庙、朝庭等建筑遗址非常重要,宗教建筑遗址已经发掘,布局结构清楚。

值得一提的是雍城的秦公陵园,这里发现了目前国内最大的木椁墓——秦公一号大墓。该墓有186具殉人,是中国自西周以来发现殉人最多的墓葬;椁室的柏木“黄肠题凑”椁具,是中国迄今发掘周、秦时代最高等级的葬具;椁室两壁外侧的木碑是中国墓葬史上最早的墓碑实物。尤其是大墓中出土的石磬是中国发现最早刻有铭文的石磬。最珍贵的是石磬上的文字,多达180多个,字体为籀文,酷似“石鼓文”,依据其上文字推断墓主人为秦景公。

整个秦国陵园位于都城南郊的三畤塬(春秋时期称北塬)上,占地约21平方公里。当前已发现14座分陵园,共有“中”字型、“甲”字型、“目”字型大墓和陪葬车马坑48座。在秦公陵园区和雍城城址区之间为国人墓葬区,沿雍水河两岸分布,已经发掘的有八旗屯、高庄、黄家庄等墓葬区。

雍城遗址所出土的铜器,数量繁多,种类复杂。以用途区分,有礼器、实用器、明器。主器形有鼎、甗、壶、豆、盘、簋、匜、敦、盂、舟、勺、杯、鍪、釜、镜、带钩、襟钩、铃、矛、戈、剑、削、斤、镞、泡、车器、半两钱等约40种400余件。

在雍城遗址的考古发现中,其宫殿遗址比较引人注目,由于定都时间久,雍城城垣和宫殿都建造得雄伟宏大。曾有学者认为:“秦国从最早的甘肃礼县再到最晚的咸阳,是在迁徙中不断壮大,在迁徙中不断从城防体系、城市建制等总结完善建城设施与模式的。”

1973年至1974年,在凤翔石家营公社豆腐村姚家岗先后三次共出土了铜质建筑构件64件。经过确认,姚家岗应该是秦都雍城的一处宫殿遗址,而铜质建筑构件应该就是该宫殿建筑上的遗物,根据地层关系和其他遗物来判断,这些铜质建筑构件的时代为春秋时期。

自秦德公元年(公元前677年)至秦献公二年(公元前383年),秦国在雍城建都长达294年,共19位秦国国君在这里执政。献公之后,秦孝公启用商鞅变法图强,并把秦国国都从栎阳(今西安市阎良区武屯镇)迁到了咸阳(今咸阳东北),为秦最终一统中原谱写了序曲。

本页

西周 瓦纹簋

宝鸡贾村公社出土

宝鸡青铜器博物院藏

(上图)

秦人迁徙路线图 宝

鸡青铜器博物院展示

(下图)

本文参考文章:

徐日辉:《秦襄公东进关中线路考》

贾腊江《秦早期青铜器科技考古学研究》

张天恩《边家庄春秋墓地与 邑地望》