山无陵,天地合,乃敢与君绝!

2019-02-28颜长胜

颜长胜

不思量,自难忘,若非一则征文启事忽如一阵风来,猛然推开了记忆之窗,我都未曾觉悟到,《音乐爱好者》已经成立四十年,自己与这本心爱的杂志相识相伴已经三十二个春秋了!感慨着起身走到书橱前,找出一大摞很有些年头的杂志、书册,未及翻阅,往事随风已历历在目。

1985年高中毕业后,命运之神将我带进了上海科学技术大學(今上海大学嘉定校区)。从闽南山区小县城踏入“十里洋场”,真像那刘姥姥进大观园,各方面感受到的强烈震撼自不待言。那时候上海滩刚刚掀起“交响乐热”,初中起就喜好文艺的我很快就被“感染”上了,课余时间听电台、跑讲座、蹭演出,夜以继日地沉浸在古典音乐的浩瀚海洋里。

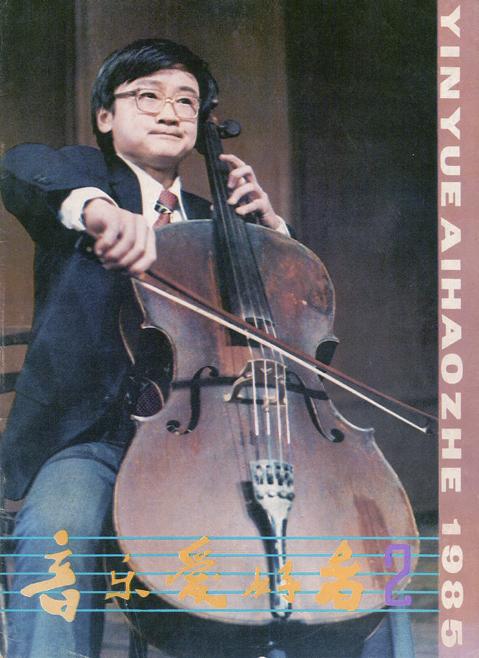

在如饥似渴地聆听雅乐的过程中,学校的图书馆、报刊阅览室便是我经常光顾的去处了。某日,就在那里,我惊艳般地与《音乐爱好者》结缘了——还记得初见时的第一本杂志,封面是大眼镜、胖乎乎的少年王健(那时候可比现在的王大师胖多了)拉大提琴。我好奇而急切地翻阅着杂志中的每一页,内心激奋地不住赞叹“老灵光格”,从此就这么深深爱上了这本杂志。当时《音乐爱好者》还只是季刊,学生仔发现书店里竟然还有杂志的“衍生品”——“音乐爱好者丛书”,毅然从生活费和奖学金里挤出一点钱来,陆续购买了《外国名曲逸话》《世界著名圆舞曲欣赏》等几册书,一步步地走近古典音乐殿堂。

等我大学毕业留校任教时,《音乐爱好者》早已出落成双月刊,我们的见面机会更多了。那时候高校教职工的生活清贫而悠闲,工作五年间,我这个外地单身汉有的是时间欣赏、研修音乐,也能安排出一些费用买书、买杂志、添置磁带了。周末,我常常大老远地从远郊赶去市中心,当时西藏中路南京路口的上海音乐书店是我最爱去的地方,虽然我收入菲薄,购买力有限,但每次都怀着朝圣一样的心情,瞄瞄柜台里的进口盒带,翻翻架上的各式图书,内心充满了一种不足为外人道的喜乐和满足。

那时除了上海电台每日的调频立体声节目,我还坚持收听“星期广播音乐会”“上海之春”音乐会等,除了西方经典,还领略到不少中国音乐家的新作,如朱践耳的交响曲《江雪》和唢呐协奏曲《天乐》、陈钢的小提琴协奏曲《王昭君》等等,也因此特别喜欢《音乐爱好者》中的“中国新音乐”栏目。一些“新鲜出炉”的访谈、赏析文章帮助我扩大了艺术视野,提升了鉴赏能力。我还曾心怀感恩,循着地图找到杂志社所在的绍兴路,造访了上海文艺出版社的读者服务部,在那儿选购音乐图书和引进版磁带。

1994年秋,我因个人原因离开上海到厦门,改行做了金融,但对严肃音乐仍是痴心不改。靠了多年来《音乐爱好者》的滋养加上自身研习,有段时间我甚至斗胆为《海峡导报》等当地报纸写些粗浅的音乐随笔。只是苦于生计奔忙,对申城、对《音乐爱好者》的关注变得时断时续了,有时候是抽空上图书馆阅览室,有时候是到旧书店里淘几期漏过的旧刊聊以自慰。

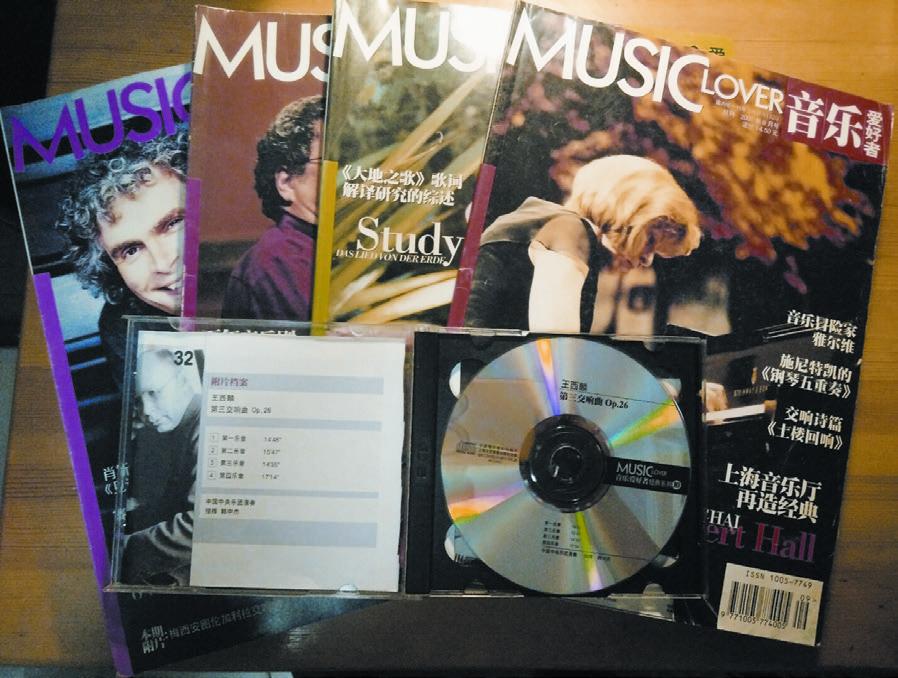

从2001年起,《音乐爱好者》改为月刊,每期附送古典音乐CD一张,如此的“高附加值”令我异常兴奋,常常是盯着随刊附赠的唱片品种来选购杂志,回家后特意找来CD空盒存放,仔细裁下刊中的附片档案当封套,充实自己的唱片藏库。像《俄罗斯歌剧合唱精选》、王西麟的《第三交响曲》等,至今在我看来都是弥足珍贵的礼物。

人在鹭岛,上海和《音乐爱好者》始终是我心心念念的一份牵挂,岁月更迭、时尚变幻中,老读者时常还能读出新意和新鲜感来,我感佩编辑们的用心和敏锐。2001年交响诗篇《土楼回响》问世后不久,我虽然在鹭岛观赏了郑小瑛指挥厦门爱乐乐团的演奏,却还是在《音乐爱好者》上读到了《“新大陆”意识的当代诠释》等深度剖析的评论,感觉相当“解渴”。《猫》《剧院魅影》等西方音乐剧登陆国内初期,我对音乐剧甚是痴迷,却苦于手边相关资讯寥寥,当我在某一期《音乐爱好者》杂志上读到了《百年音乐剧》《<悲惨世界>在上海》等专稿时,简直如获至宝,读后大叫过瘾,还玩味再三!而作为杂志副产品的几辑“音乐爱好者丛书”,从早期的“交响乐篇”到千禧年《世纪交响》《如歌流浪》等“音乐散文篇”,也都是我特别珍爱的精品。

上海,早已被我视作第二故乡,这份情愫,驱使我每一两年就要特意做一次沪上游,访友怀旧一番。几年前,在黄浦江畔的一次同学聚会上,我手端酒杯胆敢自称“资深乐迷”,说是上海这座城市、上广(上海人民广播电台)、上交(上海交响乐团)、《音乐爱好者》这些文化机构培养出来的,这话大抵没错。身处南国,我时常留意魔都的日新月异,特别关注这个国际大都市的文化演艺市场动态。可以说,这些年来《音乐爱好者》成了我与申城的情感纽带,在带给我心灵慰藉的同时,又不断引领我向更加辽阔的领域伸展新的视野和触角。眼看着又一年没到上海,此刻我又憧憬起故地重游、故友重逢的“晴朗的一天”来了!

这么多年来,老乐迷的浏览面日益广阔,比如《音乐周报》、《爱乐》丛刊等等,但《音乐爱好者》在我心目中始终是一本独具魅力、无可替代的读物。随着网络时代的到来,我愈加关注《音乐爱好者》的成长与变化,每每为其推陈出新、与时俱进而惊喜、欣慰。国内音乐大事件、国际乐坛新动向,知识与趣味交融、严肃音乐与普罗艺术兼顾……老看客透过纸背,不难感觉到一丝不苟的撰稿者们的心血,不难领会殚精竭虑的办刊人尝试顾及各类新老朋友的努力。近年,我还关注了杂志的微信公众号,从此走到哪儿都能与“我亲爱的”相守相亲了。我想,正因为《音乐爱好者》深得“海派文化”精致优雅、兼容并包、创新求变的精髓,才能让我三十多年一如初见、不离不弃吧?

而今我年过半百,一生何求?倒是对音乐的热爱越发深挚,对人对物越发念旧了。恍如一梦间,《音乐爱好者》也四十岁了,但是她在我这个“老相好”眼里还是那样风姿绰约。除了衷心祝福她永葆青春、更上一层楼以外,我又该如何表达自己对这份特殊情缘的无比珍视呢?恐怕只好借用汉代女子那支著名的“咏叹调”了——

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!