宁波中心城区城镇化空间格局演变(1960s~2016年)

2019-02-27陈海珍包颖梅元勋申佩佩

陈海珍,包颖,梅元勋,申佩佩

(宁波市测绘设计研究院,浙江 宁波 315042)

1 引 言

城市城镇化格局演变的分析与研究,是城市科学合理规划和建设的重要基础,对于推动城镇化健康发展、提升城镇化质量具有重要意义。国内外学者对城市扩张的研究十分丰富,从不同学科、不同视角出发,对城镇化扩张的空间特征以及动力机制展开了系列研究,研究主要集中于景观和形态特征[1~4]、扩张模式[4,5]、扩张生态效应[6]、用地类型转变[7,8]、内部空间结构[9]、变化方向性特征[10~12]、城镇化驱动机制[13,14]、城市群演变[15~17]、城乡关系[18~20]等,为城镇化历史演变分析提供了有益借鉴。不少学者利用多时序遥感影像结合GIS相关定量方法进行城镇化格局演变的研究,匡文慧等[21]提取北京1932年~2007年北京主城区城市空间扩张以及建筑密度空间信息,并分析北京城市土地利用扩张过程。张甜等[22]利用1987年~2015年27期长时序Landsat影像,寻找深圳增长的转折点及其景观演变特征。王雷等[23]利用TM和ETM+影像数据,绘制了中国1990年~2010年城市扩张卫星遥感图;刘小平等[24]研究东莞市1988年~2006年期间的城市景观扩张指数变化,并识别城市扩张的三种类型—填充式、边缘式以及飞地式扩张模式;高金龙等[25]通过划分1985年~2007年南京市区建设用地扩张模式,探讨不同扩张模式的空间结构特征及其演变机理;贺振等[26]、潘竟虎等[27]、李明财等[28]、戴德艺等[29]也基于不同遥感数据和GIS方法分别对中国主要城市的城市用地扩张时空演变进行深入研究。

宁波市作为副省级城市和计划单列市,经历了特色的城镇化发展演变的过程。了解宁波市发展历程,对未来的城市发展和规划,具有重要的现实意义。本文着重探讨宁波市20世纪60年代以来的建设区扩张空间特征,定量评价其发展特点和扩张模式,旨在为新一轮总规编制、优化城市空间格局等提供科学依据,助力宁波市“名城名都”建设、生态文明建设及美丽宁波、“城市双修”、海绵城市建设。

2 研究区与数据

2.1 研究区概况

宁波是副省级城市,下辖6个区和4个县市,改革开放以来,城市化进程速度飞快,城镇建设区面积大幅增长。研究区为宁波市中心城区(如图1所示),主要覆盖海曙、江北、鄞州、镇海、北仑五个区,为宁波核心城区,总面积约为 2 500 km2。

图1 研究区范围

2.2 数据源与预处理

本研究采用的是多时相遥感影像,包括1960年代~2016年的6期影像数据,数据情况如表1所示。以2016年影像为基准进行统一配准和几何校正。其中1987年和1998年优于 10 m的高分辨率遥感影像没有覆盖整个监测区,故使用LANDSAT影像镶嵌补充,并对其进行色调调整。

遥感影像资料表 表1

3 研究方法

3.1 建设区定义

关于城市的边界至今有多种定义方式[23,30],城市扩张常用建成区面积变化来表征,建成区的定义为:城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。本次监测,使用的是多期高分辨率历史影像,无法全面获取多个历史时期的市政公用设施和公共设施等辅助资料,故采用建设区进行表征。建设区的定义为:城市中心城区及其周边相邻地区已建设完成或正在建设、分布相对集中的地区。

3.2 分类与信息提取

基于1960年代~2016年的高空间分辨率遥感影像,利用决策树及监督分类等自动分类方法,提取建设区范围,以地理国情普查中的建成区成果范围为参考,以中心城区的行政界线为限定,按照“城市景观纹理”符合、“建设区扩张不可逆”等原则,利用地理国情普查地表覆盖数据(2015年)和建成区普查与监测数据(2015年、2016年)、收集整理1960年代~2016年各类地图作为参考数据,进行空间叠置分析,对提取信息进行精细修正,按时间倒序依次完成2016年、2007年、1998年、1987年、1970年代和1960年代各期建设区边界信息。

3.3 分类精度评价

分类精度评估主要采用实地调查、高分辨率影像检验低分辨率影像的分类和目视解译随机点/区域三种方式。对于历史时间序列的影像,实时实地信息获取的可能性极低,对应地区对应时间的更高分辨率影像也存在极大困难。故本文采用目视解译随机点/区域方法进行精度评价。

3.4 扩张演变度量

对建设区扩张演变主要采用三类指标来表征,第一类是反映扩张程度的指标,包括面积和长度基本统计、扩张速率和扩张强度;第二类是反映扩张方向,通过计算重心迁移来表征;第三类是反映扩张的模式,通过公共边测度,判定扩张模式。

(1)扩张程度度量

城镇化扩张常用扩张速率和扩张强度来表征[21,31],扩展强度表示某一时间段内各市区建设区面积相对于基期面积的年扩展比例,表示单位时间内不同市区扩展快慢的相对(比例)差异。公式为:

Ni=△Bij/(△tj×Tij)×100%

(1)

式中,Ni为扩展强度;△Bij为j时段第i个市区建设区扩展面积;△tj为j时段的时间跨度;Tij为j时段初期第i个市区建设区总面积。

扩展速率表示某一时间段内各市区建设区面积的年增长速率,表示单位时间内不同建设区扩展快慢的绝对(面积)差异。公式为:

Vi=△Bij/△tj

(2)

式中,Vi为扩展速度;△Bij为j时段第i个市区建设区扩展面积;△tj为j时段的时间跨度。

(2)重心迁移模型

基于空间上的多种社会、经济和自然资源的重心问题研究,从20世纪70年代就开始了,人类的各种活动离不开空间、人流、物流和能量在空间上的聚散和迁移,便产生了某一时刻的重心问题,重心的运动方向是表征某一物质在空间上变化的重要指标[10,12]。

目前常用的城市用地重心坐标计算方式与人口重心计算方式相仿[10],其计算模型为:

(4)

(5)

其中,Xt,Yt为第t年建设区的重心坐标;Cti为第i块建设区斑块的面积;xi,yi为第i块建设区斑块的重心坐标。为更好地控制飞地建设区斑块带来的重心计算偏移,在计算时,将面积占比小于当年总面积1%的飞地图斑剔除。

(3)扩张模式分析

城市扩张模式的判定,最常用的有凸壳模型[3,32],即用最小外接多边形凸壳判断,凸壳内部为填充式,凸壳边界为蔓延式,凸壳外部为飞地式。但凸壳模型适用于城市群等宏观尺度,对于微观尺度或单一城市中观尺度的历史扩张演变模式测度效果不佳。此次监测,采用中观尺度的公共边测度方式[25,33]。首先,确定新增建设用地斑块与现状建设用地斑块的公共边,如图2(a);然后,通过计算公共边与新增斑块周长的比值确定新增斑块所属扩张模式。其划分依据[33]为:

S=Lc/P

(6)

式中:Lc为新增建设用地斑块与现状建设用地斑块的公共边长度;P为新增建设用地斑块的总边长。如图2(b)所示,当S≥0.5,为填充式扩张;当0 图2 公共边和扩张模式示意图[25] 为验证数据精度,选择不参与分类提取的人员,从各期影像随机抽取10%区域,通过目视解译勾绘建设区,将解译结果进行对比发现,在对建设区概念理解一致的情况下,除了1987年外,面积差异在12%以内,1987年由于大部分区域使用影像分辨率相对较低,提取效果相对较差,结合相邻的前后两期影像,采用人工目视解译进行修正,而后参与分析。总体而言,数据可以达到后续分析的要求。 (1)建设区扩张分析 经过上述数据提取方法,得到了1960s~2016年宁波市中心城区建设区范围,如图3所示。基于该数据,分别计算了其扩张速率和扩张强度的变化。 图3 1960s~2016年中心城区建设区扩张图 从图3可以直观看出,1960s~2016年,中心城区建设区二维扩张显著。从三江口为中心的主城区,逐渐发展为三江口主城区和镇海、北仑两个较为发达的卫星城,并呈现出逐渐“握手”融合的趋势。 分析图4,大体可以将中心城区建设区扩张分为三个阶段:停滞及缓慢增长阶段(1960s~1970s),60年代~70年代建设区增长停滞,建设区的面积基本持平,新增建设区面积仅 2.67 km2;缓慢增长阶段(1970s~1998年),70年代~1987年有缓慢增长的趋势,增幅较小,增加建设区面积 24.28 km2,1987年~1998年稳步增长,增幅加大,新增建设区面积52.48 km2;快速增长阶段(1998年~2016年),进入快速城镇化阶段,建设区面积增长迅猛,城市规模进一步扩大,该阶段新增建设区面积 450.17 km2,增幅超过1998年建设区总面积的4倍。 图4 1960s~2016年建设区总面积及相邻两期增长面积 从图5可以看出,在历史演变的过程中,中心城区建设区扩张速率主要有两个趋势,以2007年为节点,2007年以前扩张速率逐期增大,2007年后扩张速率增速放缓,但仍处于较高水平。 图5 中心城区建设区扩张速率和扩张强度变化图 扩张强度有一定的曲折性,发展停滞阶段(1960s~1970s),扩张强度较小;1970s~1987年,由于建设区面积基数较小,虽然增长速率未处于较高水平,扩张强度值却较高。1998年~2007年期间,扩张速率和扩张强度都处于最高水平,在此期间,城市扩张最为迅猛。2007年~2016年期间,建设区面积基数大,扩张强度有所回落,扩张趋势有所减缓,用地较为集约。 通过五区扩张速率比对(如图6所示),可以发现,海曙区、江北区扩张速率处于较平稳有序增长。北仑区、镇海区以及鄞州区在快速增长阶段(1998年~2016年),建设区扩张迅猛,呈现“破竹”之势。 图6 1960s~2016年各区建设区扩张速率 通过五区扩张强度比对(如图7所示),可以发现,海曙区、江北区扩张强度处于较平稳状态。北仑区在1987年~2007年期间,扩张强度明显增大,超越其他区域,出现高峰,这与改革开放初期,“七五”计划以及计划单列市等一系列引领宁波发展的政策息息相关,“依港而建”的北仑工业新城迅速崛起。鄞州区自1987年~2007年,扩张强度都处于较高水平,尤其是1998年~2007年,在建设区基数较大的情况下,仍出现峰值,这与2002年鄞州“撤县变区”,大力开发南部商务区的发展相符。镇海区于1970s~1987年期间出现扩张强度峰值,这也与20世纪70年代初镇海在国家主导“四大工程”工业化建设下,由“海防重镇”向“现代化深水港”转变的发展历程相符。 图7 1960s~2016年各区建设区扩张强度 (2)建设区重心迁移 基于各时期建设区数据,依据式(4)、(5)计算得到中心城区及其五区各时期建设区重心位置,如图8所示。 图8 1960s~2016年中心城区及其五区建设区重心迁移示意图 可以看出,中心五区建设区重心在20世纪60年代以来,有东偏南移动趋势,这主要与镇海区和北仑区两大卫星城的快速发展息息相关。 海曙建设区重心呈现鲜明的西偏南方向迁移趋势,随着建设区外扩,重心从三江口旧城区逐渐外移。江北建设区重心先是向东南迁移,而后往西北方向迁移。鄞州建设区重心移动轨迹先向东偏移,而后大幅向南迁移。镇海建设区重心呈现鲜明的西偏北方向迁移趋势,也是随着建设区扩张而逐渐往西偏北方向迁移。北仑建设区重心偏移轨迹较为复杂,20世纪60年代与70年代,主要为大型村镇聚落,80年代由于镇海发展迅速,北仑与镇海隔河相望处建设区新增较多,建设区重心跳跃式向西迁移,90年代开始,北仑工业新城发展迅猛,重心随着新城建设而迅速东迁。 (3)建设区扩张模式 基于各时期建设区边界数据,采用公共边测度方法,获取各期新增建设区图斑扩张模式类型,如图9所示,并计算各时期三种扩张模式面积占比情况,如图10所示。 图9 1960s~2016年中心城区建设区扩张模式 图10 1960s~2016年中心城区三种扩张模式面积占比图 宁波市的发展经历了几个重要节点,1927年设宁波市,1978年改革开放,1987年成为计划单列市、1994年被确定为副省级城市。从图9和图10扩张模式分析可以看出,宁波城市的发展与国家的政策导向以及城市定位息息相关。 蔓延式在各个时期中都是中心城区城镇化扩张的主要模式。填充式作为精细化、集约化城镇化扩张模式,在1960s~1970s和2007年~2016年两个时期,占比较大,前者为改革开放以前,城镇化摸索前进,处于发展停滞时期;后者为城镇化扩张速率增速有所放缓,趋向集约化发展时期,都是城市较为稳定的时期。1970s~1987年期间,改革开放带来蔓延式占绝对主导的城镇化发展小高潮。飞地式扩张模式在1987年~1998年占比较大,这正是宁波成为计划单列市和副省级城市的时期,说明该阶段为城市迅猛发展的前期,以飞地形式跳跃性扩张;而后迎来蔓延式为主的快速城镇化阶段。 通过建设区扩张演变分析,探寻宁波市中心城区时空演变历程和规律,揭示了其演变宏观规律,得到的结论为: (1)1960s~2016年,中心城区建设区二维扩张显著,中心五区建设区重心在60年代以来,有东南方向迁移趋势。从三江口为中心的主城区,逐渐发展为三江口主城区和镇海、北仑两个较为发达的卫星城,并呈现出逐渐“握手”融合的趋势。 (2)中心城区建设区扩张大体可以分为三个阶段:停滞及缓慢增长阶段(1960s~1970s),缓慢增长阶段(1970s~1998年)和快速增长阶段(1998年~2016年)。蔓延式在各个时期中都是宁波市中心城区城镇化扩张的主要模式。 (3)中心城区建设区扩张速率以2007年为节点,2007年以前扩张速率明显增大,2007年后速度放缓,但仍处于较高水平;扩张强度有一定的曲折性;1998年~2007年期间,扩张速率和扩张强度都处于最高水平,在此期间,城市扩张最为迅猛。2007年~2016年期间,扩张速率和扩张强度都有所回落,用地更为集约,扩张趋势有所减缓。 本文研究仍存在一些不足之处,受限于历史影像资料覆盖范围和时间,加之历史影像分辨率和影像质量各异,在信息提取的过程中,各年份的提取精度略有差异,但是经过精度验证和辅助数据核查,数据可靠性在可接受范畴内。

4 结果与讨论

4.1 提取精度评价

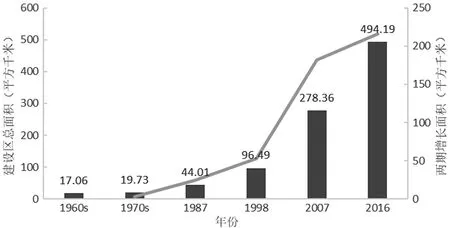

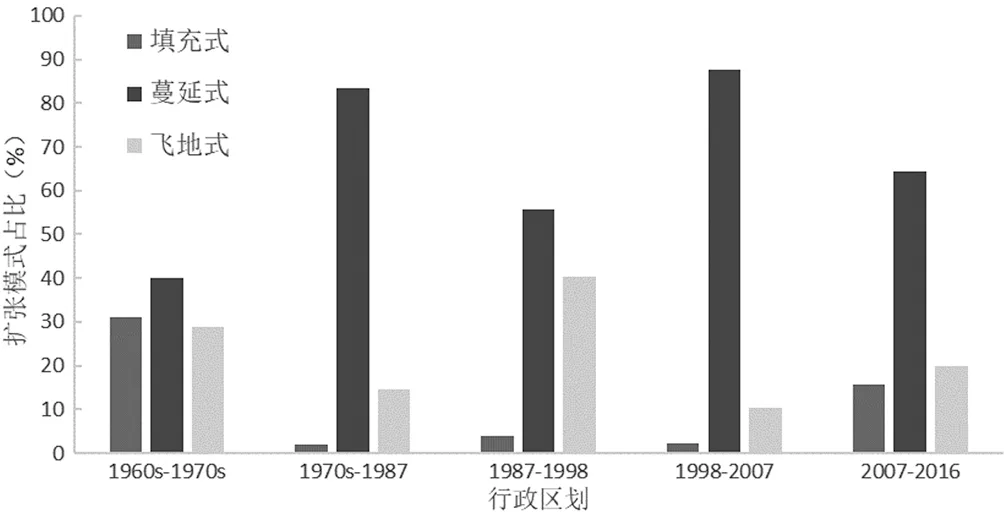

4.2 建设区历史演变

5 结 论