高校研究生艾滋病相关知识的调查及健康教育效果评价――以浙江师范大学为例

2019-02-27吴东红胡高楼陈根芝

吴东红, 胡高楼, 陈根芝

(浙江师范大学 医院,浙江 金华 321004)

最近五年,艾滋病在校园的发病率逐年上升[1],青年学生已成为感染艾滋病的高危人群[2],尤其是18~24岁感染的人数占青少年感染数的50%以上[3].研究生新生大多数处在这个年龄段,同时又是一个容易被学校忽视的群体.因此,对研究生新生进行艾滋病知识健康教育意义重大.健康教育是目前预防和控制性传播疾病和艾滋病最有效的手段之一[4],为了解艾滋病知识健康教育对高校研究生人群的影响效果,笔者于2017年9月对浙江师范大学(全国艾滋病防控工作试点高校)全日制研究生新生进行了艾滋病及性知识等的教育,在教育前后进行问卷调查,得到了较有意义的结果.现呈上管见,旨在为相关部门决策提供参考.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以浙江师范大学2017级全日制研究生新生作为调查对象,采取随机整群抽样的方法,选取15个学院共573名研究生新生进行艾滋病知识专题健康教育效果调查.其中女生409人,占比71.4%,男生164人,占比28.6%;户籍来自农村的有384人,占比67%;来自城市的有189人,占比33%.对所抽取的研究生新生样本,根据其性别、生源地等一般资料进行分析比较,结果无显著性差异,χ2=0.310,P>0.05,样本分组间具有可比性.

1.2 研究方法

1.2.1 艾滋病知识健康教育的方法

利用新生报到后的安全教育周对全体新入学研究生开展1 h艾滋病知识专题讲座.由研究者编写统一的艾滋病知识健康教育专题报告课件,包括基本知识、流行现状、预防、干预措施、国家艾滋病防治政策、感染者关怀等方面内容.在具有良好扩音设备的多媒体报告厅进行专题讲座培训,由多年高校传染病防控经验的主任医师主讲.此外,给每位研究生新生发放艾滋病宣传资料并附发学校关于认真学习相关知识的通知.同时,通过在医院开辟艾滋病知识专栏,设置校园内艾滋病主题黑板报、组织艾滋病防控学生志愿者社团活动、建立班级微信群等方式,及时推送、普及艾滋病及其防治相关知识.

1.2.2 问卷调查法

由研究者自行编制问卷,设计时参考相关文献资料并结合研究生特点,经过专题小组讨论,专家评阅等过程,共设计2份调查表:第1份调查表(健康教育前使用)内容主要涵盖个人基本情况、生活方式、艾滋病知识、性相关知识、健康教育需求及获得知识途径等,共35题,其中含5题多选题、29题单选题及1题简答题;第2份调查表(健康教育后使用)内容主要针对艾滋病相关知识,采用《国八条》(8题单选题),其中答对6题及以上的同学视为“知晓”,否则视为“不知晓”.

1.2.3 网上问卷调查法

在健康教育前后,对所抽取的研究生新生各进行1次手机端或电脑网上问卷调查 (共2次),第1次是新生报到当天填写,第2次是在集中统一完成艾滋病知识专题学习后填写.操作时,研究者在辅导员和助班配合下,由预先培训过的调查员对学生讲解本次调查的意义及健康教育前后2次填写调查表的要求.调查问卷采用匿名方式,答题者无任何提示或辅助信息,通过网络确认问卷的回收情况及有效性.由于问卷填写者流失,健康教育专题讲座前后样本差异为38人.此外,研究者还对部分研究生新生进行面对面访谈.

1.3 统计分析

应用SPSS 19.0软件所获的数据进行一般描述性分析和χ2检验,P<0.05为差异显著.

2 结 果

2.1 研究生新生艾滋病知识健康教育前后知晓率比较

通过艾滋病知识健康教育,研究生新生艾滋病总体知晓率显著提高(χ2=169.343,P<0.05),由受教育前的57.8% (331/573)上升至受教育后的92.0% (492/535).各具体知识问题知晓率比较,受教育前后知晓率差异均具有统计意义 (P<0.05).其中,健康教育对于艾滋病严重程度的基本认知 (Q1)、传播途径(Q2)、毒品对于艾滋病感染的风险影响 (Q6)、高危性行为后的检测干预手段 (Q7)及国家对于艾滋病感染者的关怀保护政策 (Q8)5个方面的知晓率提升效果尤为显著.研究生新生艾滋病知识健康教育前后知晓率比较详细情况见表1.

表1 研究生新生艾滋病知识健康教育前后知晓率比较

2.2 研究生新生生活习惯情况

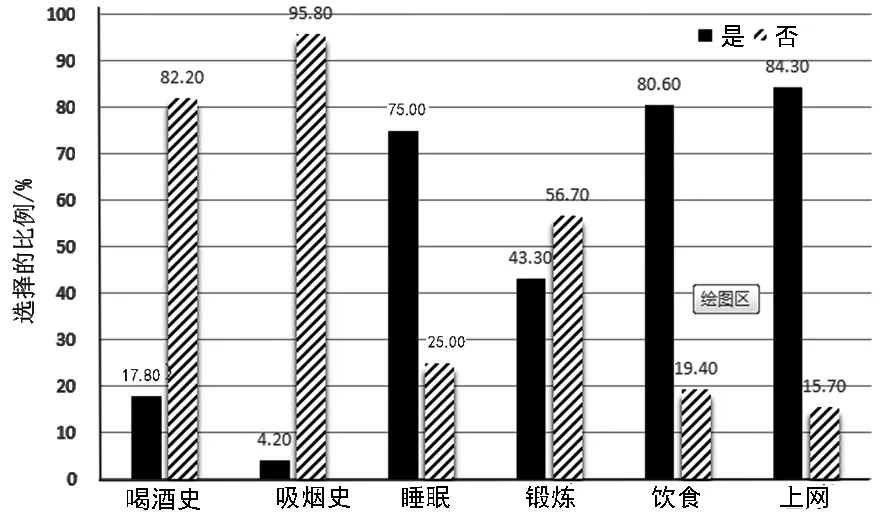

在生活习惯方面,研究生新生入学后基本延续之前大学阶段的生活习惯.由于学校生活大多可以自主安排,因此,生活习惯上具有较大差异性.问卷调查结果显示,分别有17.80%和4.20%的学生有喝酒史和吸烟史;75.00%的学生每日平均睡眠不足7 h;有56.70%的学生每周锻炼少于3次;19.40%的学生存在饮食规律问题;同时,绝大多数受访学生每天连续上网超过2 h,占总样本的84.30%.具体情况见图1.

图1 研究生新生生活习惯情况(n=573,下同)

2.3 研究生新生对性教育环境、性观念及性传染病的了解情况

2.3.1 性教育环境、性观念及性知识掌握情况

笔者也对研究生的性教育环境、性观念及相关的性知识掌握情况进行了调查.结果显示,绝大多数学生羞于和家长、老师或者同学谈及性方面的问题或讨论相关知识.仅有27.1%的受访学生与家长谈及过性的问题,15.9%的学生选择经常和同学讨论性相关话题.当遇到困惑时,只有18.5%的学生会选择向父母或老师寻求帮助.同时,研究结果还体现了性教育的缺失及教育质量的欠佳:超过半数(52.9%)受访学生从未阅读过性教育书籍或观看性教育视频;有64.9%的学生表达了对学校现有性教育的不满.在性观念方面,受访学生对于婚前性行为(80.8%)、同性恋(66.8%)的认可度较高,但有4.9%的学生对自己的性取向存疑.受访学生对于性教育的重要程度认识充分(98.8%),且83.2%的学生可以采取正常态度面对“敏感”性话题.有58.1%的学生认为自己了解性知识,但仍有41.0%的学生对避孕套的用法知识欠缺.研究生新生性教育环境、性观念及知识掌握具体情况见表2.

表2 研究生新生性教育环境、性观念及知识掌握情况(n=573)

2.3.2 性知识获取途径、需求及性传染病的了解情况

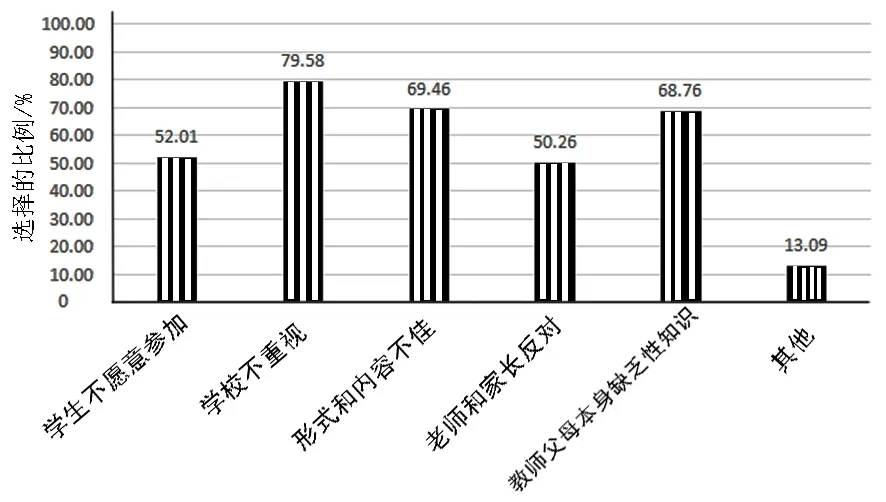

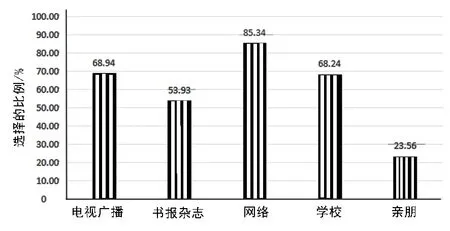

本研究同时对性教育存在问题、责任、知识来源途径、青年学生对性知识期望及性传染病了解的情况进行了调查 .

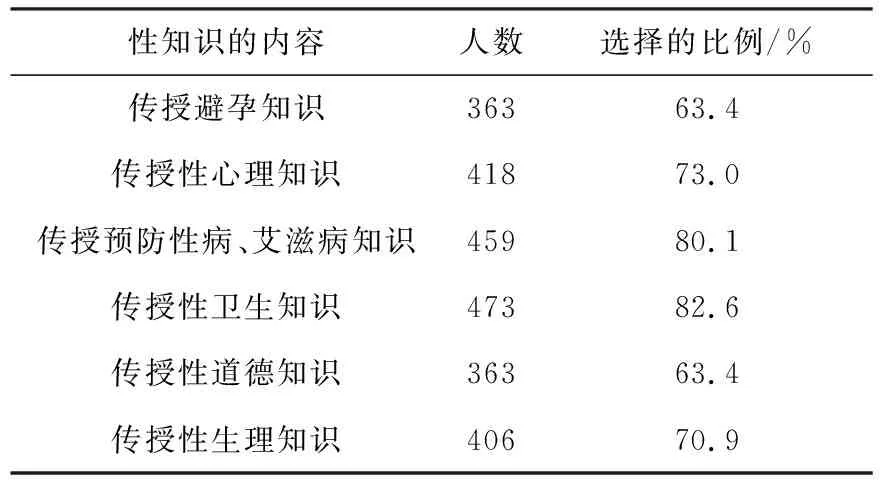

研究结果表明,受访者认为目前我国性教育存在的主要问题依次是:1)学校不重视(79.58%);2)形式和内容不佳(69.46%);3)教师父母本身缺乏性知识(68.76%);4)学生不愿意参加(52.01%);5)老师和家长反对(50.26%).具体情况见图2.研究生新生认为应该承担性教育的责任主体前3位依次是:1)学校(78.53%);2)自己(73.12%);3)家长(72.77%).具体情况见图3.研究生获取艾滋病及性相关知识的渠道依次是:1)网络(85.34%);2)电视广播(68.94%);3)学校(68.24%);4)书报杂志(53.93%);5)亲朋(23.56%).具体情况见图4.性传染病了解情况调查显示,研究生较为了解的性传染病前3位依次为:1)艾滋病(98.8%);2)梅毒(62.0%);3)淋病(40.8%).针对研究生新生性知识期望的调查显示,学生希望开展艾滋病健康教育的内容中,居于前3位的依次是:1)性卫生知识(82.6%);2)预防性病、艾滋病知识(80.1%);3)性心理知识 (73.0%).具体情况见表3.

图2 中国性教育中存在问题的观点 图3 研究生对谁应该承担性教育责任的观点比较

图4 研究生获得艾滋病相关知识的途径

表3 研究生新生性知识期望(n=573)

3 讨 论

3.1 开展专题讲座、知识竞赛、宣传资料发放、微信推送等多种形式的健康教育成效明显

调查结果显示,开展以艾滋病知识专题讲座、知识竞赛、宣传资料发放、微信推送等多种形式一体化健康教育方式,能有效提高研究生新生艾滋病知识的总体知晓率(从教育前的57.8%提高到教育后的92.0%).其中,对于教育前明显欠缺的相关知识,如高危行为后主动寻求检测、国家关怀政策、吸毒增加感染艾滋病风险等方面知晓率提高尤为显著.教育前后知晓率的差异表明,研究生群体对艾滋病的关注度仍存在不足,但对知识的接受能力较强,通过多渠道、多方面的宣传教育,往往能起到立竿见影的效果.研究生的学习、科研任务繁重,参加社团活动又相对较少,因此,针对研究生艾滋病的健康教育,可更多地考虑新媒体,如建立微信群等方式,将艾滋病知识通过微信群进行推送、宣传,以提高研究生对于艾滋病的关注度及相关知识的可及性.

3.2 性教育能提升研究生对艾滋病知识的理解,增强对艾滋病的防范意识

当前性传播是我国艾滋病流行的主要方式[5],尤其是男男同性性行为[6].控制艾滋病经性传播是我国艾滋病防治工作的重点和面临的难点[7].本次调查发现,研究生对于性知识的获取需求迫切,其中93.9%的受访学生希望接受更多的艾滋病及性知识教育.同时调查结果也表明,目前我国性教育存在的主要问题是学校不重视、形式和内容欠佳、教师和父母本身性知识缺乏.64.9% 受访学生表达了对学校性知识教育的不满,且绝大多数学生羞于与同学、老师及家长讨论性方面话题,但可以理解婚前性行为.由于学校性教育的长期“失语”及家庭性教育的“缺位”,网络成了获取艾滋病及性相关知识的主要渠道.然而,网络信息所存在的系统性和完整性缺陷,会使得性知识教育效果难以保证.未经筛选的错误信息更会导致适得其反的负面效应.研究生新生处在性活跃期,随着网络交友的便捷及性观念的日渐开放,对性相关知识缺乏系统学习及防范能力不足,使得其成为感染艾滋病的高危人群.因此,开展艾滋病知识健康教育,对于高等院校研究生对艾滋病知识的理解和防范意识的提升具有重要意义.同时,健康教育前后知晓率的差异也进一步表明了研究生新生对于艾滋病知识的了解具有内容上的结构性差异.艾滋病知识健康教育应该更具有针对性和侧重点.建议在新生艾滋病健康教育过程中,结合性知识内容重点进行生殖健康知识和性道德观教育,引导学生正确对待性冲动,学会正确使用安全套,以防性病、艾滋病的传播.

3.3 健康的行为生活方式对防控艾滋病具有促进作用

世界卫生组织(WHO)认为,人的疾病60%是由个人不良的行为及生活方式所引起,艾滋病也不例外.吸烟、酗酒、性乱等不良的个人行为生活方式,会不断消磨人的志气,降低人的免疫力,对艾滋病的传播起着促进的作用.本次调查显示,研究生新生在吸烟喝酒等传统“非健康”生活习惯方面行为表现尚可,然而,在新型的“亚健康”生活习惯上存在较多问题,如睡眠不足7 h,长时间的连续上网等.健康生活习惯的培养是一个逐渐积累的过程,建议对研究生新生的健康教育在性知识、艾滋病知识教育基础上,适当增加健康行为生活方式知识的内容,促使研究生新生改变一些不良的生活习惯,增强对社会、家庭及个人的健康责任感.

4 结 论

艾滋病作为全球性的公共卫生问题正在严重威胁着人群的健康.长期性教育的缺失导致高校学生成为感染艾滋病的高危人群,高等院校也成了艾滋病疫情的“重灾区”.因此,高校艾滋病健康教育工作对于开展艾滋病知识普及和防控措施宣传,进而有效抑制艾滋病传播具有重要意义.本研究通过对新入学研究生生活方式、艾滋病知识、性相关知识、健康教育需求及获得知识途径等方面信息的收集分析,为高等院校开展艾滋病健康教育工作提供参考依据.此外,健康教育前后高校学生在艾滋病知识知晓率方面的显著差异,证明了在高等院校推行多形式、多渠道、多方位艾滋病知识一体化教育模式的有效性和必要性.同时,倡导艾滋病知识健康教育应该更具有针对性和实用性.本文的研究对象主要关注于新入学的研究生群体,建议未来研究通过大样本数据对不同学历层次、不同专业及不同家庭背景的学生群体进行更为详细的差异化分析.