序言 来书店找我

2019-02-24方蕾

方蕾

少年时构想爱情,神往你侬我侬的状态。后来自己有了爱人,在甜蜜快意时,把所有写意的情话开心收纳,在忧郁纠结的时候,又发现那些写意的话不能治愈我。我的先生见招拆招,将爱情里的约定从虚渺的“海枯石烂”具体到一种行为。

我说,“如果你惹我难过了,我就离家出走。”他默认了婚姻中有这种可能性,问我,“哈哈,你出走去哪里?”

“我去24小时书店。”

“好,那我就去书店找你。”

说的高深一点,用莎翁的语气来渲染的话,书店在某种精神层面,是理想主义者的避世所,投身书店,遍读人间世故而不用世故,人因此轻松通达。而姿态伏低一点,我离家出走去书店而不是女友家或是什么其他地方,是因为只有书店,让我觉得“静默”得安全,又不会空洞无物。

在书店,没有人来打搅(对于离家出走这种没面子的事,别人的宽慰对于我而言简直可以算是一种打搅),如果我流眼泪,也不过是因为“书里的故事过分触动人心”。待在书店,总不能沦为呆在书店,总是要捧本书在手上。情绪低落的人前往的深夜书店,最适合读历史。情感读物加重矫情,悬疑小说消耗精神,只适合读历史,每一个小故事都是大时代里个性的存在。便会觉得,我这点个性,在历史里只是片羽。

深夜的书店很静,除了被落地玻璃剥离掉嚣张声势的一点风声,就是翻书声。书店大多只播放轻音乐,《故乡的原风景》一类,有一点江湖的质感。落地窗外是璀璨流光的城市灯影,无法辨认星辰,而万年的星辰与历史仿佛已行在我的周遭。当心里显现浩瀚星辰与远阔江湖,有什么郁结,是消散不去的呢?

所以,只能去书店。书是一种感性的符号,书店的气质,能弥盖很多情绪敏感的人。日本女作家江国香织说,“想在婚姻中不张惶失态,是不可能的。”她在和丈夫争吵后,去了青山书店,在《深夜的青山书店》,她写:“眼下拥有的书……仔细想来,简直像被青梅竹马的朋友们重重包围着一般,那些令人依恋、沉默寡言的朋友们。”对于我们这些在内心骄傲地高举“灵魂自由”大旗、反复自我对话与纠结的女人们,沉默寡言的精神陪伴和知识输出,未尝不是一种难得的慰藉。

在灾难大片《后天》里,当世界被冰雪覆盖,人们慌张地躲进纽约公共图书馆,点燃书籍取暖,当末日来临,工业和科技失去动力,书成了最后的慰藉。想一想觉得这是编剧的一个颇能玩味的设计。也许是,每一个写作过的人,都对书店有着一种天然的欣赏。

离家出走时要去的地方,如果不曾内心欣赏,那岂不是自找无趣。我持久欣赏着書店。我总觉得,一个城市的主流书店的内容陈列和设计观感,代表了一个城市的人文审美高度。行旅时,名胜景点逛累了,就去书店停留一会儿。苏州诚品书店阶梯一侧的“书页”装置,七十二级步阶,镌刻着诚品自1989年成立至今26年来的选书,伊塔罗,卡尔维诺的《给下一轮太平盛世的备忘录》、苏珊,桑塔格的《旁观他人之痛苦》,数个书名像雕塑般隆重、郑重,让人仰而望之,很有仪式感。买好书盖上印戳的那一刻也是很仪式的,一段往事从此有了力证。

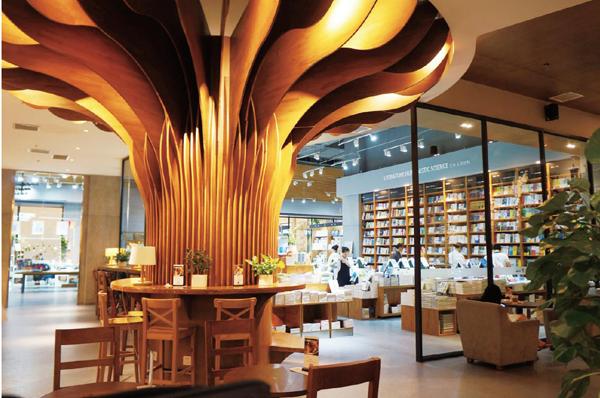

如今的主流书店大都商业化了,物件售卖、咖啡甜品、茶座餐厅都可能离书架很近,我依旧欣赏着。(你如果说你爱,应该是那种见过她虚与委蛇、随波逐流之后的爱。)书店总得活下去,生存总是比体面更重要。今年十月初的厦门行旅,最后一站是即将于明年元旦正式闭店的不在书店。我们,这样一对年轻、学浅的夫妇,居然在细叶遮蔽的小庭院里,沙龙式地聊着书店的生存困境和精神站位,唏嘘“买书的人大都是写书的人”,又聊到生活中相对而言“挺不容易的”事情,像书店要闭店了的那种不容易,忽有旧梦心上过,却都能泰然接受梦醒时分了。于是,两颗年轻的心都更明朗了些,也又靠近了一点。

书店,便是以这样的一个人文的、艺术的,时常包容、接纳,偶尔脆弱、落败的生命形式,存在于我的生活里,像个沉默的老友。

我自认为我那还没黯淡透彻的性灵,仍旧渴望并需要一点精神的任性,使我出走。而我又是个不够通透和淡然的人,还需要假设任性的结果,“来书店找我”,是我在出走之前,给爱人留下的一个“暗号”,当我知道,在我放飞自我(的坏情绪)之后,有人会把我找回来,我便能不慌张地享受那任性之后的自由。

如果真的有一天,在某个忧郁的夜里,我从爱情中出走,在书店停留,也希望,那只是爱情里一次艺术性、无伤大雅的叛逆。亲爱的人,请来书店找我。

编辑/徐展