俄罗斯精英共识与地区经济发展——鞑靼斯坦共和国的经验*

2019-02-21雅科夫列夫弗林克曼马卡罗夫波戈达耶夫

A·雅科夫列夫,Л·弗林克曼,С·马卡罗夫,В·波戈达耶夫

俄罗斯精英共识与地区经济发展——鞑靼斯坦共和国的经验*

A·雅科夫列夫,Л·弗林克曼,С·马卡罗夫,В·波戈达耶夫**

国际经验表明,地区发展可以成为大国经济增长的助推器。在俄罗斯经济发展模式需要转型的背景下,俄罗斯高等经济大学的研究团队对鞑靼斯坦共和国的发展管理模式进行了分析。从21世纪第一个十年中期起,鞑靼斯坦共和国的发展管理模式,在俄罗斯就被视为实践典范。当前在鞑靼斯坦共和国已经形成了独特的投资环境,与俄罗斯其他地区相比,其突出特点在于,地方政府的政策可预见度高,且能够为地区重点项目的投资者提供切实保障,地区商业支出与投资风险低。鞑靼斯坦共和国主要精英群体在利益方面相互协调,在地区发展重点与实现路径上具备共识,这在过去是而且也将持续是鞑靼斯坦共和国发展的重要优势。鞑靼斯坦共和国能否建立起在亚洲国家成功运作的追赶型发展模式,这将取决于当地精英能否找到应对近期地区新挑战的共识性对策,同时也取决于俄罗斯联邦层面的地区政策架构。封闭性的固定资产所有制结构,以及劳动报酬水平落后,是鞑靼斯坦共和国面临的主要发展障碍。

鞑靼斯坦共和国 俄罗斯地区经济 俄罗斯地区政治 俄罗斯中央与地区关系 俄罗斯精英

引言

从21世纪第一个十年中期起,在俄罗斯,无论是专家学者还是政府经济管理者,均已经充分认识到转变经济发展模式的必要性。尽管俄罗斯在近十年间推出了诸多激励创新与技术发展的项目与计划,但当前俄罗斯经济仍然主要依赖能源开采与出口。2014年后,美国和欧盟开始对俄罗斯实施国际制裁,俄罗斯获取资本与技术的通道受阻,这使得俄罗斯的现代化之路变得更为复杂与艰难。

在预算紧缩的背景下,俄罗斯联邦中央尝试推动地方政府改善商业发展条件乃为可行之径。①与此同时,在2008-2009年危机后,俄罗斯联邦地方层面开展战略规划的积极性明显增强。②俄罗斯地方政府认识到,依赖联邦中央所产生的风险已明显提升,联邦中央一方面已没有充足的资源用于支持地方发展,另一方面也未能推出长期战略规划。对于实力相对较强、拥有自主资源及配套管理团队的地区来说,此种情形就成为推动其寻求经济加速发展路径的动力。

卡卢加州、乌里扬诺夫斯克州、列宁格勒州和沃罗涅日州,近年来在俄罗斯众多地区中脱颖而出,但在此语境下被提及频率最高的典范是鞑靼斯坦共和国。正如俄罗斯联邦政府第一副总理伊戈尔·舒瓦洛夫在2017年6月圣彼得堡国际经济论坛上公布俄罗斯联邦各地区投资环境国内排行榜结果时所说:“所有人都已经习惯了鞑靼斯坦是佼佼者”③。

众所周知,鞑靼斯坦共和国是有着独特政治传统的积极发展地区,在2010年后完成了对自身经济战略的重大调整。鞑靼斯坦共和国在2015年制定并出台了《战略-2030》(Стретегия-2030)④,该文件是一份综合性的地方发展规划,制定过程中广泛咨询了地方关键利益集团并综合考虑了他们的长远利益。⑤在俄罗斯高等经济大学2015-2016年间项目框架下,研究者在采访中发现,在每个外国投资者说出的5到6个最具吸引力的俄罗斯地区中,鞑靼斯坦共和国必占一席。⑥

鞑靼斯坦发展模式的主要特征是什么?鞑靼斯坦的发展模式能够在多大程度上成为当地经济稳定发展的基础,以及俄罗斯其他联邦主体的参照对象?本文将对鞑靼斯坦共和国发展模式近25年来的演变历程进行研究,评析其优点与缺点。文章将重点分析地方主要精英群体的利益协调机制,以及他们对地方发展重点达成共识的过程。而此前对鞑靼斯坦发展模式的研究,并未给予该层面内容应有的关注。

笔者认为,精英共识在鞑靼斯坦共和国相对优势形成的过程中,起到了关键作用。当前由于鞑靼斯坦面临新的挑战,精英共识的意义愈发重要。在2008-2009年经济危机、特别是2014年之后,随着俄罗斯联邦预算的全面收紧,以及由此而来的地区间争夺中央资源的竞争加剧,出现了一系列新的因素,影响着鞑靼斯坦共和国与联邦中央的关系,这些因素的出现也证明了鞑靼斯坦共和国特殊地位的松动。2016年末,鞑靼斯坦共和国领导人公开反对对联邦中央有利的1%所得税收入的重新分配。2017年春,俄罗斯联邦中央银行拒绝向鞑靼斯坦最大的银行之一拨付破产保护资金。2017年夏,俄罗斯联邦中央拒绝与鞑靼斯坦共和国重新签订二者之间的权力划分协议。在此背景下,鞑靼斯坦共和国能否建立与亚洲国家类似的追赶型发展模式,将取决于地方精英能否找到应对新挑战的共识性对策。

国际经验表明,经济增长的恢复不可能同时在一个国家的所有地区实现,而是集中在几个地区,即所谓的增长点上。笔者希望,本文对鞑靼斯坦共和国发展模式的分析,能够成为地区精英代表所需,能够帮助他们更好地理解如何在地区层面建立高效发展的管理体系。

本文第一部分是对研究鞑靼斯坦共和国经济发展特点现有成果的综述;第二部分简要对比分析鞑靼斯坦共和国社会经济发展指标与俄罗斯联邦的平均数据;第三部分探讨鞑靼斯坦共和国地区发展模式的基本特征及其演变历程;第四部分详细论述该发展模式建立的关键——地区精英内部广泛与稳定共识的形成;第五部分是对鞑靼斯坦共和国发展模式进行SWOT分析的结果,结语部分是研究得出的主要结论。

一、鞑靼斯坦经济发展的决定性因素:过往研究的主要结论

学者们在进行经济研究时,一直较为关注俄罗斯个别地区的发展战略特征。⑦地区战略作为地区层面的制度,正在不断呈现多样化发展。⑧大多数学者均认为,甚至是在国家条件不利的情况下,国内个别地区仍有机会实现投资引入与经济发展加速,需要强调的是,即使是成功的地区发展模式,通常也会面临中期丧失稳定性的风险。⑨

在研究鞑靼斯坦共和国经济政策的文献中,以下几点被认为是造成地区发展模式形成差异的主要因素:

• 威权政治体制在强权人物领导下的快速形成,这类强权人物通常在联邦层面拥有巨大影响力;⑩

• 地区与联邦中央之间存在“特殊”关系——这种关系可以通过有效游说,实现和保障地区利益,并获取额外资源;⑪

• 地区自治程度高;⑫

• 石油开采和石油加工在地区经济结构中占据较大比重,地区经济高度依赖于石油价格的变动状况;⑬

• 在市场经济转型初期地区精英阶层的稳定性;⑭

• 地区精英能够实现并保持对共和国经济资产的监管⑮,其中包括石油工业领域⑯;

• 20世纪90年代推进基础性市场改革的速度相对较慢;⑰

• “地方爱国主义”——时刻捍卫共和国利益及民族利益⑱,与此同时,也将维持多民族与多宗教的稳定作为政治重心⑲。

针对鞑靼斯坦共和国在21世纪初形成的管理模式,已有的文献对该模式下的经济前景做出了不同的、甚至是对立的评价。一方面,有学者认为,其经济前景不容乐观,因为过度的经济行政监管,无法与地区的经济发展趋势及全球一体化进程完全兼容。⑳另一方面,也有学者高度强调地区精英的重要性,认为精英群体具有长远发展的动机,与专业技术人才有着很大差别。[21]鞑靼斯坦的精英群体具有深厚的地方根基,大多数精英代表通常会将个人的未来同共和国的发展紧密联结在一起。这种观点认为,同俄罗斯联邦其他地区相比,鞑靼斯坦共和国积累了更多的社会资本,在地区团结的基础上形成了特质更为明显的精英群体,而这些都有利于提升地区的现代化发展潜力。

道格拉斯·诺斯与合作者在最新的著作中,根据“制度是由精英建立的”,提出了“权限层级”(порядокограниченногодоступа)的概念,[22]这使得上文中的第二点评价更显重要。据此,一个地区的发展前景直接取决于地方精英能否在统一“游戏规则”的问题上达成一致,以及能否确保这些规则的运行。

结合以上近期研究成果,笔者认为,鞑靼斯坦的精英团结是该地区发展的重要的相对优势。然而在对地区层面现代化问题的分析中,精英共识[23]仍然是一个被忽视的因素。笔者在此尝试以鞑靼斯坦为例,展示精英共识的形成机制,及其在地区发展模式转变过程中的潜在作用。

二、鞑靼斯坦与俄罗斯联邦其他地区社会经济发展对比

在对鞑靼斯坦共和国发展模式及其演变历程进行详细分析之前,这里有必要先将鞑靼斯坦共和国近25年来所取得的主要发展成就,与俄罗斯联邦的平均数据进行简要的对比分析。详见表1。在此需要补充的数据是:鞑靼斯坦共和国居民数量约为380万,其中,鞑靼族人口占53%,俄罗斯族人口占40%。两个主要的宗教为伊斯兰教逊尼派和东正教,城市人口和农村人口占比分别为76%与24%,但大部分的城市人口均在农村出生和成长。

如统计数据所示,自20世纪90年代以来,鞑靼斯坦共和国居民人均地区生产总值一直高于俄罗斯平均水平。在2008-2009年全球性危机前俄罗斯经济迅猛发展的十年间,鞑靼斯坦的平均经济增长率曾达到年均7.4%,但实际上这与俄罗斯平均水平相差无几,同期俄罗斯联邦经济增长率为7.3%。2008年后,鞑靼斯坦共和国的经济增长率明显下滑,2009-2015年间平均经济增长率跌至2.4%,尽管如此,鞑靼斯坦的数据仍然高于俄罗斯同期的平均水平——1.1%。

表1 1990-2015年间鞑靼斯坦共和国主要社会经济指标与俄罗斯联邦平均水平对比列表

注:a-未列举1990年的数据,此前阶段不在笔者研究范围之内;b-1991 年;c-1997-2000年;d-2003年;e-2013年;f-2005年;g-1993年;h-1995年;i-2001年;j-1999年(2000年出现了一次反常的数值变动,这是整个研究周期中唯一一次鞑靼斯坦共和国的贫困指数超过俄罗斯联邦平均水平)。

数据来源:俄罗斯联邦统计局数据与笔者计算。

评判一个国家或地区在国际市场中竞争力的重要标准,就是人均出口额。鞑靼斯坦的人均出口额一直高于俄罗斯平均水平。在鞑靼斯坦共和国的出口结构中,能源产品占据主要地位,2015年占比为74%,化工和机械制造业次之,2015年占比分别为15%和9%。需要指出的是,在2010年以后,鞑靼斯坦不含能源产品的人均出口额,也超过了全国平均水平。

投资活跃度高是鞑靼斯坦的特征之一:2015年,鞑靼斯坦共和国的固定资产投资总额是俄罗斯平均值的1.6倍,但鞑靼斯坦2003-2013年间外商直接投资总额明显低于全国平均值。数据说明,尽管鞑靼斯坦地方政府近年来不断努力,但该地区经济环境对外国投资者来说仍然相对闭塞。

在俄罗斯众多地区当中,鞑靼斯坦共和国的商业环境相对优越:2015-2017年间,在俄罗斯战略倡议署统计的联邦各地区投资环境排行榜上,鞑靼斯坦共和国均占据榜首位置。在俄罗斯各联邦主体创新发展排行榜上,鞑靼斯坦从2008年的第10-11位上升至2015年的第1位。[24]但在“俄罗斯支柱”协会(АссоциацияОпораРоссии)发布的地区中小型商业发展环境质量排行榜中,鞑靼斯坦共和国的排名则相对落后。[25]

自苏联时期以来,石油工业就在鞑靼斯坦经济中占据重要地位,但与1975年时的巅峰时期相比,当前鞑靼斯坦地区内的石油开采量已减少了三分之二以上。[26]因此,鞑靼斯坦被迫需要提升石油开采、石油加工与石油化工领域的生产效率,在这方面,被列入全球合成橡胶行业领先企业名单的下卡姆斯克石化公司(ПАО Нижнекамскнефтехим)可谓是成功的范例(其产品出口率达到了48%)。

在鞑靼斯坦共和国的产业结构中,除石油开采外,制造业、农业和建筑业也占有一席之地。鞑靼斯坦制造业在地区生产总值中所占的比例从2004年的17.8%上升至2015年的19.1%,而同期俄罗斯该指标则下降了超过3个百分点,降至17.1%。俄罗斯联邦农业部和俄罗斯联邦统计署的数据显示,在俄罗斯联邦各个地区当中,鞑靼斯坦共和国的农业用地面积排名仅为第19位,但其2015年的农产品产量却居于全国第4位。在1991年,鞑靼斯坦共和国农产品产量占全俄总量的2.7%,这一数据在2000年增长到4.1%,在2015年为4.2%。国家对农业的大力支持,是鞑靼斯坦农业数据正向增长的原因之一(大部分当代的鞑靼斯坦精英代表出身于农村,这在某种程度上也可以成为解释该现象的切入点)。

在1990-2010年间,鞑靼斯坦依靠大型农业控股企业运行的地区农业发展模式展现出良好的成效,但随后即问题频发。2012年,鞑靼斯坦最大的地方性农业控股公司“瓦明-鞑靼斯坦”股份公司(АО Вамин-Татарстан)宣布破产,这直接使得该地区的农业政策开始向支持私人农场经济转向。然而,当前鞑靼斯坦共和国私人农场经济产品占农产品总产量的比重,仍低于俄罗斯的平均水平。

从对社会发展主要指标的分析中可以看到,鞑靼斯坦共和国近25年来的失业率大幅低于俄罗斯的平均水平。1995-2015年间,在鞑靼斯坦共和国,收入低于最低生活标准的居民比重,低于全国水平3.3个百分点。自2012年起,鞑靼斯坦的基尼系数就开始超过俄罗斯的平均水平,而在20世纪90年代后期,鞑靼斯坦共和国的基尼系数曾一度处于较低的水平,这种变化说明,近年来鞑靼斯坦社会不均衡发展的状况正在加剧。

正如奥夫恰罗娃与普罗科菲耶娃文章中所述,鞑靼斯坦共和国用于居民社保的人均预算支出仍处于较低水平,在2014年仅达到俄罗斯平均水平的80%。[27]同时需要指出的是,尽管鞑靼斯坦人均地区生产总值较高,但该地区平均工资仍低出全国平均水平14%。在21世纪初期,鞑靼斯坦的人均住宅竣工面积远高于俄罗斯联平均值。2015年,鞑靼斯坦共和国农村地区煤气化水平达到了98%,而同期俄罗斯仅为56%。

纵观鞑靼斯坦共和国的主要社会经济指标,与俄罗斯的全国平均数据相比,鞑靼斯坦整体的经济发展水平与社会稳定度明显更高。鞑靼斯坦具有工业与农业发展潜力,并且有能力实现提升。2010年后,鞑靼斯坦在关键性的发展指标上,开始拉大与俄罗斯平均水平之间的差距,在全国经济发展变缓的背景下,鞑靼斯坦开始以超越全国平均水平的增速持续发展。尽管如此,鞑靼斯坦的发展速度仍然明显低于快速提升的全球水平。

三、鞑靼斯坦共和国的发展模式及其演变历程

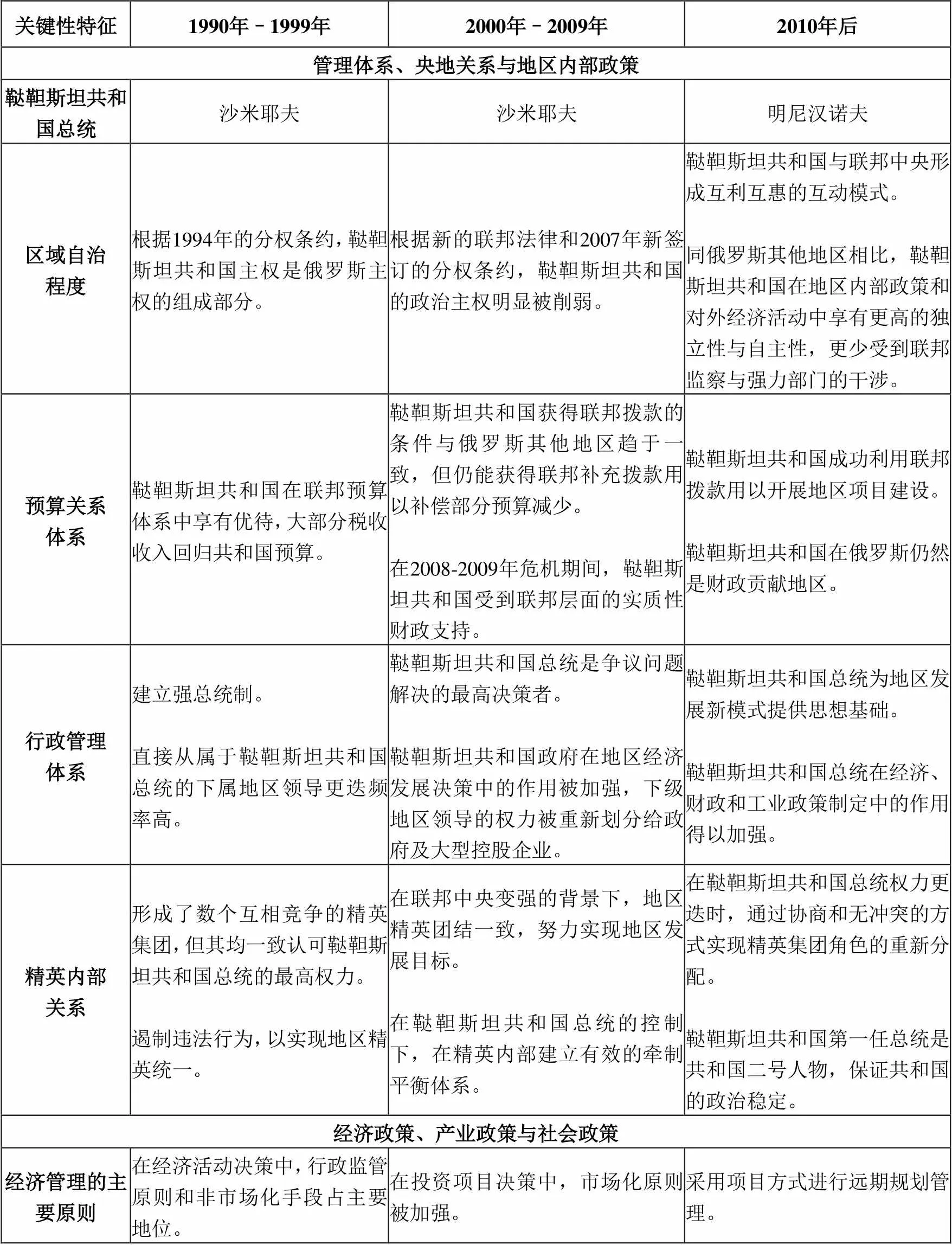

鞑靼斯坦发展模式的转变,源于应对该地区数十年来遭遇的外部震荡。笔者认为,在这些震荡中,影响巨大且具有阶段性转折意义的是20世纪90年代初期的政治与经济危机、2000年普京执政后对央地关系的变动以及2008-2009年危机。2008-2009年危机暴露了此前鞑靼斯坦发展模式的局限性。鞑靼斯坦发展模式以上三个阶段的主要特征详见表2。

表2 鞑靼斯坦共和国地区发展模式关键性特征演变

鞑靼斯坦共和国及其总统明季梅尔·沙米耶夫在与联邦中央的谈判中持强硬立场,这是鞑靼斯坦发展模式第一阶段的重要特征。在俄罗斯面临严峻的经济与社会政治危机的情况下,中央迫切需要来自地区精英的支持。鞑靼斯坦当时有能力提供这样的支持,因其在地区内快速建立了有效的“政治机器”,能够为莫斯科政权党提供宝贵的选票。1996年第二轮总统选举的投票结果是一个典型例证,在这轮选举中,鲍里斯·叶利钦在鞑靼斯坦获得的选票几乎是竞争对手根纳季·久加诺夫的一倍——叶利钦得票率为61.5%,久加诺夫则为32.3%。而全俄罗斯的得票率中,叶利钦收获了53.8%的选票,久加诺夫为40.3%,叶利钦的领先优势并非如此明显。

鞑靼斯坦共和国领导层能够与当地选民建立联系,这是因为在市场转型的艰难阶段,选民能够获得持续的资源支持渡过难关,其中突出的措施是——农村的煤气化工程、20世纪90年代喀山旧宅拆迁计划等。

鞑靼斯坦用政治上对中央的忠诚,换来了资源支持与政策倾斜。特别是在20世纪90年代,鞑靼斯坦共和国大部分的地方税收收入,都能回归当地预算,它还获得了对当地地下资源的监管权。鞑靼斯坦同时实现了与全俄不同的私有化模式,这帮助了地区精英继续控制当地经济资产。[28]1999年,叶利钦总统下令庆祝喀山建城1000周年,这也成了鞑靼斯坦获取发展资源的渠道之一。

与其他地区不同的是,鞑靼斯坦共和国早在20世纪90年代就已经开始推行目标明确的产业政策。鞑靼斯坦投入资源发展农业,避免了当地农业的衰退,保留了苏联时期的农业发展潜能。在喀山旧宅拆迁计划中,有近5万个家庭免费获得新居,巩固了当地社会稳定的基础,该计划同时还让鞑靼斯坦的建筑业得到保留和发展。与此同时,由于鞑靼斯坦重要企业一直受到来自共和国层面的监管,在21世纪第一个十年中期以前,该地区经济对外国投资者一直处于封闭状态。

在这一时期,鞑靼斯坦共和国延续了之前的行政管理体系,在没有联邦中央参与的情况下,维持了不同利益集团之间的平衡,协调了地区精英内部的冲突。在此过程中,鞑靼斯坦共和国国务委员会为地区权力精英和商业精英之间的对话提供了平台。鞑靼斯坦同期的发展特征还有严格限制资产外流。在鞑靼斯坦共和国内务部的积极努力下,地区的犯罪现象成功地得到了遏制。

自20世纪90年代以来,鞑靼斯坦共和国领导层还推行民族间与宗教间协调的政策。在那一时期,鞑靼斯坦居民民族成分和宗教成分的极化发展一度带来严峻的政治风险,俄罗斯人和鞑靼人、东正教教徒和穆斯林之间的潜在矛盾一触即发。鞑靼斯坦推行的这一政策维持了不同宗教和族群团体间的利益平衡,避免了这一风险的恶化。[29]

普京当选俄罗斯联邦总统后,联邦中央地的位迅速加强,这成为鞑靼斯坦精英面临的严峻挑战。“新的联邦政策不允许莫斯科与联邦主体之间持续双边协定,提出要从根本上重新审视地区精英在政治体系中的位置和地位”。[30]俄罗斯开始了央地权力划分改革,地区立法需要遵照联邦新的要求。在此背景下,鞑靼斯坦共和国失去了之前的大部分特权。联邦中央只在2006年前对鞑靼斯坦给予过专项计划支持,用以进行部分财政补偿。鞑靼斯坦共和国被迫逐渐向外资打开了自己的经济市场。

鞑靼斯坦想要与中央达成新的政治平衡,基础就在于展示对中央的政治忠诚以及积极响应各类联邦倡议。在政治领域,鞑靼斯坦发展模式的稳定依赖于鞑靼斯坦共和国宪法,该宪法指明在鞑靼斯坦共和国与俄罗斯联邦之间签有分权协议[31],规定鞑靼斯坦总统应通晓两种语言(鞑靼语和俄语)。在21世纪的第一个十年初期,俄罗斯其他地区的所有强力职能部门都已收归联邦中央,而鞑靼斯坦内务部在2012年之前都还一直隶属于共和国政府。

鞑靼斯坦共和国在大型综合项目(如2005年喀山建城1000周年庆祝活动)中取得的成果,帮助了鞑靼斯坦获得中央财政的大力支持,从而启动了新一轮的大型项目,例如,鞑靼斯坦在2005年建立了“阿拉布加”特别经济区(ОЭЗ Алабуга),在2008年获得了2013年世界大学生运动会的举办权。鞑靼斯坦共和国在大型项目和社会政治稳定工作中取得了很高的成效,这是当地精英能够频繁升迁联邦领导层的前提条件。这一方面为社会晋升创造了更多的机会,另一方面也有利于鞑靼斯坦共和国与俄罗斯联邦中央的日常往来。

鞑靼斯坦共和国发展模式第二阶段的一个重要特征是:从直接行政监管转变为企业股份制管理,建立大型控股母公司,采用董事会制度进行企业管理,而企业实际上处于地区精英的监管之下。鞑靼斯坦石油和石油化工领域的大型股份公司早在20世纪90年代后期就已出现,对于其他经济领域来说,2003年“通信投资石油化工”股份公司[32]的成立,以及2004-2005年间鞑靼斯坦共和国政府将大量企业并入1998年建立的“阿克巴尔斯”控股股份公司[33]是两个重大事件。如此一来,这种转变使得鞑靼斯坦共和国政府在必要时可以阻止董事会做出的任何决策,这在鞑靼斯坦共和国大型企业中十分常见,其中包括“鞑靼石油”(Татнефть)和“鞑靼-美国投资与金融”公司(ТАИФ)。

鞑靼斯坦共和国的大型控股公司主要具有三项职能:保护地区资产远离不良境外投资者,协调企业间的投资和其他战略决策,加快企业重组进程。1993年,鞑靼斯坦共和国总统下令建立“鞑靼斯坦石油化工控股公司”[34],该公司是鞑靼斯坦石油与石油化工工业的核心运作企业,同时也为从属于鞑靼斯坦共和国总统的地方高层人士提供协调与互动平台。总体来说,在21世纪第一个十年中期前,在鞑靼斯坦已经形成了发达的精英内部多渠道交流体系,体系中包括鞑靼斯坦共和国国务委员会,共和国大型控股公司和大型企业的董事会以及其他平行的交流平台。

尽管鞑靼斯坦取得了上述发展成绩,但这一时期地区经济发展仍主要依赖于20世纪90年代遗留下来的棕地(brownfield)项目。[35]2005年“阿拉布加”特别经济区的建立,使地区发展战略开始向扩大实施技术与管理创新、吸引外商直接投资和尝试融入新的市场“游戏规则”转向。然而,在这一时期,鞑靼斯坦共和国精英整体上并没有做好与外国投资者进行广泛合作的准备。

在整体上成功适应了新的政治环境后,直到21世纪第一个十年后期,鞑靼斯坦精英都致力于倚靠中央资源实现发展,同时还保留了地区经济的相对封闭性。2008-2009年危机暴露了这种发展模式的局限性与风险。

为了帮助鞑靼斯坦渡过危机,联邦中央向其提供了紧急财政援助,主要形式为提供超低利率的财政贷款。[36]然而对于极度依赖石油开采的鞑靼斯坦来说,如何在油价低迷的条件下实现发展才是最为迫切的问题。2012年末,这个问题被摆在了受邀拟定鞑靼斯坦2030年前发展战略的各位专家面前。这项大规模的战略拟定计划由鲁斯塔姆·明尼汉诺夫总统发起实施,但实际上早在20世纪90年代,鞑靼斯坦第一任总统沙米耶夫就已经开始结合当地历史与文化,探讨鞑靼斯坦共和国的发展战略问题了。[37]以列昂季耶夫斯基中心为主的咨询机构为《战略-2030》的编写提供了专家与智力支持,该《战略》耗时近三年得以完成。期间,战略编写者向鞑靼斯坦内部的所有利益相关方进行了咨询,并使多方达成一致愿景——鞑靼斯坦应成为一个高度融入世界市场的“国际化地区”。至2030年,鞑靼斯坦应当成为一个具有全球竞争力的地区,带动俄罗斯“伏尔加河-卡马河”地区的经济增长。在该战略中,2030年的鞑靼斯坦将是俄罗斯人员、制度、基础设施建设、对外和内部发展的佼佼者。

依照该战略,到2030年,在鞑靼斯坦共和国经济中应发生以下主要变化:(1)居民人均地区生产总值翻倍;(2)摆脱依赖原料的经济结构;(3)创新发展进程加速;(4)生态环境得到优化;(5)外商直接投资总额和固定资产投资总额大幅提升。该战略指出,鞑靼斯坦的R&D经费总支出将从2014年不到地区生产总值的1%,到2030年提升到地区生产总值的3%,这将符合全球创新发展领先国家的支出水平。该战略的中期目标是开展实现“新卡马”集群项目[38],该项目框架下2013年的产品产量将在2020年前实现3倍增长。

在制定《战略-2030》的同时,鞑靼斯坦政府还积极分析了新加坡、马来西亚和其他东亚国家调整经济结构的经验,同时开始建立大规模产业集群作为加速创新发展的基地(“新卡马”项目与“创新城”项目)。

鞑靼斯坦共和国发展模式第三阶段的特点之一,是扩大借助信贷发展地区重点项目的规模。传统上,鞑靼斯坦政府习惯利用自身对地方银行系统的监管,支持重点的投资项目。在第三阶段,鞑靼斯坦领导层和国有银行之间形成非正式约定[39],来自大型国有银行的贷款,以及在政府协议框架下外资银行提供的设备采购贷款[40],成为鞑靼斯坦共和国获得贷款支持的两条新渠道。

鞑靼斯坦共和国发展模式第三阶段中的一个重大事件,是2016年末—2017年初发生的银行业危机。这一危机的爆发同鞑靼斯坦储备银行(Татфондбанк)破产紧密相关,该银行之前在鞑靼斯坦地区银行资产总额中排名第二。鞑靼斯坦储备银行的破产造成了970亿卢布,超15亿美元的损失,现银行的实际控制人和主要经理已被逮捕。[41]笔者认为,发生银行业危机的主要原因在于当事银行的信贷政策失误,国家正在为具有重要社会意义的项目和企业提供大规模信贷支持,而这些失误将对信贷成效造成长远影响。25年来,因为政治决策发放不良贷款而造成的损失,已达到了不可被掩盖和难以被补偿的规模。

正如其他国家经验所示,任何一种国家资本主义模式在金融环节都会遭遇类似风险。包括韩国、日本在内的国家,其现代史上都发生过类似的银行危机事件,如1972年韩国的资金断流危机,20世纪90年代初,日本也由于不动产市场“泡沫”破裂而出现了银行危机。由于政府对投资决策的过度参与,金融领域的错误结果通常都以极速爆发的方式呈现。长远来看,2016年的危机能够对鞑靼斯坦共和国银行领域改革起到刺激推动作用,其中就包括促使当地银行业更大规模地向外资开放。

综上所述,在此可将鞑靼斯坦共和国发展模式三个演变阶段的特征总结如下:

在管理体系、央地关系与地区内部政策方面:

• 鞑靼斯坦拥有强有力的政治与管理资源,有着强大的管理团队和优异的执行成效,可以达成期望的选举结果,也可获得额外的联邦资金支持;

• 鞑靼斯坦总是能够履行应尽的职责和义务,这使得联邦中央对该地区精英更加信任;

• 鞑靼斯坦政府的政策具有可预见性,企业“游戏规则”具有稳定性,贪污腐败问题不突出,商业活动的行政支出相对较低;

• 鞑靼斯坦共和国发展了成熟的协调机制用于联通国家事务与商业活动,协调平台有鞑靼斯坦共和国国家委员会、各类发展研究院和地区大型控股公司;

• 具有高度社会包容性的“地方爱国主义”思想,是鞑靼斯坦共和国居民团结的基石。[42]

在经济政策、产业政策与社会政策方面:

• 鞑靼斯坦拥有特殊的私有化模式和集团管理模式,有助于其对固定资产进行地方监管;鞑靼斯坦工业用地私有化进程加快,提升了企业发展项目的融资潜能;[43]

• 鞑靼斯坦集中调配地区金融系统资源,在政府支持下获取非本地银行贷款,以此为基础向企业提供广泛的信贷支持;

• 鞑靼斯坦视农业为重点发展方向,为农业发展划拨大量财政资金;

• 鞑靼斯坦在抑制劳动报酬上涨的同时,维持了社会稳定,控制了贫困与失业;

• 严格监管地区资产流出。

在鞑靼斯坦共和国发展模式的形成中,其体现出的“东方”式管理特点和一系列主要特征,都与亚洲国家的追赶型发展模式的特征具有相似之处,[44]这些特点主要包括:

• 地区政治领袖有规划眼光,致力于国家和地区的长远发展,并有能力设立关键精英群体和社会普遍都能接受的长远发展目标;

• 民族和地区精英持有积极向上的爱国主义精神,能够团结一致面对外部威胁和挑战;

• 地区政策指向参与世界市场一体化和全球竞争。

鞑靼斯坦与亚洲成功国家的共同点还在于,其都建立了高度集中的政治制度,这种制度保证了长时段内政策实行的连贯性。在此需注意的是,鞑靼斯坦是俄罗斯联邦的组成部分,并不是一个独立的国家。因此,鞑靼斯坦还具备一系列特殊的发展特征,与其获取中央额外资源的能力紧密相关。在苏联解体后的二十年,鞑靼斯坦共和国的地区发展模式,是在成功争取到中央资源基础上建立的模式。在2009年危机发生后,面对失去联邦中央资源补给和丧失对地区重要资产监管的风险,鞑靼斯坦开始向追赶型发展模式转向。

鞑靼斯坦当前发展模式与亚洲经典追赶型发展模式的区别还在于,鞑靼斯坦市场对地区外和国外参与者的开放程度与之不同。需要指出的是,在早期经济发展阶段,一些亚洲国家也倾向保持自身市场的封闭性。20世纪60-80年代,韩国就只依靠引进技术和吸引境外信贷资金,而不支持外商直接投资。然而,在当今全球技术发展水平上,对于鞑靼斯坦这样经济体量不大的地区来说,如果不吸引作为行业佼佼者的外商进入地区市场,要想实现经济跨越是不可能的。

笔者认为,鞑靼斯坦地区精英对主要经济资产的管控,会阻碍外部投资的进入,特别是当外资要进入现有企业和进入经济特区之外的区域时,这点就表现得尤为明显。因此,鞑靼斯坦地区的外资引入成效仍然低于预期,这就抑制了地区出口规模的扩大与多样化发展,并在整体上限制了地区的国际化发展前景。

在鞑靼斯坦也存在着不利于中小型企业发展的障碍,在这个问题上,鞑靼斯坦与俄罗斯总体面临的情况是基本相同的。国际经验表明,在地区向追赶型发展模式转向的过程中,新成立的企业,特别是中型企业所扮演的角色愈发重要。在这方面,中国的经验极具代表性:改革初始阶段,在地方党员精英的监管下,一大批新型“乡镇企业”(township and village enterprises,TVEs)成立与快速发展,这在很大程度上保证了中国经济的稳步发展。[45]通过对专家的采访,笔者发现,在鞑靼斯坦共和国切实存在中小型企业力量薄弱的问题,但当前鞑靼斯坦的努力方向,尚在于为能够降低社会失业率的小型企业提供发展支持。

四、鞑靼斯坦精英共识的形成条件与表现形式

研究追赶型发展模式的文献指出,地区精英在地区未来发展问题上达成内部共识,这是地区长远发展战略形成和顺利实施的基础。[46]以下是能够推动地区精英达成共识的三个主要因素:

• 严重的经济和/或政治危机;

• 严重的战略威胁:加剧精英群体面临的风险,来自上层或外部的压力增大;

• 爱国情绪:精英主动寻求危机的解决之道,致力于地区的长远发展。

笔者认为,2010年前,鞑靼斯坦就已经具备了以上促成精英共识的条件。对于过度依赖石油开采的鞑靼斯坦来说,2008-2009年危机更加突显了该地区既有经济模式的脆弱性。鞑靼斯坦在认识到石油价格下跌的风险后,更加肯定了实现经济多元化发展的必要性。此外,鞑靼斯坦共和国精英群体的一个传统特点是关键人物能够团结一致,共同维护地区的战略利益。这是因为,这些精英在文化、民族和宗教信仰上具有相似性和一致性,并且往往还都有着相同的农村出身背景。[47]

需要指出的是,当前鞑靼斯坦共和国的精英阶层,基本上形成于20世纪90年代。与俄罗斯很多地区不同的是,鞑靼斯坦的管理体系改革具有显著的延续性,在1991年后,很大比例的苏联时期精英也维持住了自身的精英地位。鞑靼斯坦精英团结的重要体现是在20世纪90年代,该地区精英当时通过集体努力,保住了地区对自身重要企业的监管权。

鞑靼斯坦共和国地区政治文化的一个重要特征是,该地区具有寻求折中的传统,并且,处理内部冲突只凭借自身力量,而不会引入外来势力。20世纪90年代,鞑靼斯坦在鞑靼语地位和央地关系两个重要问题上采取了折中处理的方式,这对维持地区政治稳定起到了至关重要的作用。[48]鞑靼斯坦共和国的精英文化倾向于从个人、集体和地区三个层面理解成功一词的概念,在实践中,比起短期收益更看重战略利益。

鞑靼斯坦的政治体制,还具备以下能够促成和维持地区精英共识的重要特征:

• 拥有地区内部的政治制衡体系:该体系由总统沙米耶夫制定并维持至今,如鞑靼斯坦将不同的“势力群体”代表,分散配置在国家委员会和下属地方政府,以及“鞑靼石油”和“TAIF”公司的关键岗位上;

• 拥有成熟并且高效的精英交流体系:其中包含众多平行的常设沟通通道;

• 为有能力的领导者设置社会晋升渠道:对于下级地方领导人来说,其升迁在很大程度上取决于该地的发展业绩(尽管如此,鞑靼斯坦的人事任命也并不是完全以衡量业绩的原则进行的);

• 拥有政治精英与商业精英的定期轮转制度:如大型企业的领导会到共和国政府部门任职,反向亦然。

鞑靼斯坦精英内部关系的发展符合道格拉斯·诺斯与合作者提出的“权限层级”进化理论。[49]道格拉斯·诺斯等人认为,在“权限层级”框架下,一个社会走向成熟发展阶段的前提,就是完成精英的行为规范建设。[50]这种行为规范以精英内部高效的沟通体系为建成基础,同时对精英的遵守情况进行监控,并在精英违反规范时实施惩罚,从而在整体上减少了暴力的使用。

鞑靼斯坦共和国精英有能力通过谈判的方式解决复杂与危急的冲突。从20世纪90年代初开始,沙米耶夫总统就开始使用强硬手段,依靠共和国内务部力量,施行“精英强制统一”政策,措施包括打击违法行为和限制本地资产流出。对于不能达成政治共识的地区精英,鞑靼斯坦则通过推荐其到联邦中央任职的办法,让他们离开了该地区。[51]正因为如此,在1998年,沙米耶夫和平地解决了地区内部的严重冲突,即所谓的地方领导人叛乱(путч глав районов)[52]。

上述内容是鞑靼斯坦共和国在2010年和平进行总统权力交接的重要前提,这次权力交接并没有造成大规模的资产重置。据鞑靼斯坦当地专家提供的信息,从2005年沙米耶夫本人表示准备离任起,鞑靼斯坦就开始筹备和组织5年后的权力交接。这次重大的政治事件帮助鞑靼斯坦内部逐步协商,实现了精英群体在地区政治和经济生活中角色的重新分配。

五、鞑靼斯坦共和国发展模式SWOT分析

本部分通过SWOT分析总结鞑靼斯坦共和国发展模式的优势和劣势。笔者认为,以下几点是决定该模式优势形成的最主要因素:

• 地区精英高度团结;

• 精英内部拥有丰富的沟通交流渠道以及成熟的冲突调解机制;

• 地区拥有利益相关方共同参与制定的长期发展战略;

• 地区与联邦中央建立了互动机制。

鞑靼斯坦通过凝聚地区认同感,成功地将人口民族与宗教成分的多样化从一种潜在风险转变为一种竞争优势。[53]鞑靼斯坦政府利用不同团体的力量和关系,推动地区项目发展,为地区吸引更多资源。

鞑靼斯坦的地区管理体系保证了该地区政策可预见度高,经商成本低、风险低,能够为计划投资地区重点发展项目的企业提供保障,这也是鞑靼斯坦发展模式的优势所在。能够帮助鞑靼斯坦维持投资环境优势的因素还包括:

• 政府与商业团体间经常开展高质量的对话;

• 各层面职能部门工作效率高,纪律严明;地方政府和共和国政府步调统一;部门间能够达成高效协调(其中一部分原因是鞑靼斯坦有能力影响联邦机关地区领导人的任命);

• 政府经济投资额度巨大,且部分投资由联邦财政出资。

《战略-2030》的制定者认为,未来鞑靼斯坦共和国在产业领域的经济增长点为:

• 石油化工产业集群:在预计2020年前世界石油产品需求总量将增加的背景下,鞑靼斯坦计划大幅提升石油产品产量;

• 军工业:该产业发展能够为鞑靼斯坦增加军事订单,帮助制造业进行技术装备改造;

• “创新城”信息技术产业集群:该产业发展还将优先依靠俄罗斯研发自主的IT成果;

• 农业:农业在鞑靼斯坦已经实现系统化发展,并在俄罗斯处于领先地位,但其发展仍然需要财政支持;

• 鞑靼斯坦共和国地理位置优越,有潜力成为俄罗斯的甚至是国际化的交通枢纽。

当前,鞑靼斯坦共和国发展模式体现出来的特征,与成功发展的亚洲国家特征相似。同时,鞑靼斯坦垂直权力体系在保证总统指令被准确执行的同时,也暗藏严峻的风险。专家们认为,在鞑靼斯坦当前的发展模式中,总统本人就相当于一个发展主管机构。但是,即使是一个超人,也不可能独自决策和包揽经济发展创新模式建设和运作中出现的所有问题。[54]

在鞑靼斯坦已经形成了地区精英对经济资产的监管体系,这也是该地区追赶型发展模式面临的风险之一。如前文所述,地区精英有选择性地为现有企业引入地区外和国外力量,是由于害怕失去对资产的掌控。这种做法积极的一面在于,可以降低因企业重组而造成的社会不稳定风险,同时也可以限制外来投资者的投机行为。值得一提的是,在实施追赶型发展战略的初期,韩国(20世纪80年代末之前)和中国(20世纪90年代中期前)也走过类似的历程。然而,从一定阶段开始,利益相关方试图维持对重要资产掌控的行为将会阻碍经济的后续发展。

与俄罗斯联邦其他地区相比,鞑靼斯坦共和国劳动报酬水平过低。[55]这也是地区经济发展的风险之一。在一定发展时期内,低廉的人力成本可以为企业带来更多的利润,这也是吸引投资的亮点。但是这种效应一般只在价值链的低科技附加值部分体现明显。高附加值的产品生产和服务供给需要高水平的专业技术人才。从《战略-2030》来看,鞑靼斯坦已经意识到了这个问题。然而,鞑靼斯坦当前的劳动报酬水平并不具备相对优势,其在教育领域进行的投资只会加剧地区人才的外流。

鞑靼斯坦还面临以下主要风险:

• 精英内部冲突加剧的风险:沙米耶夫总统曾经是维持鞑靼斯坦不同利益集团力量平衡的关键人物,他的卸任可能会打破精英内部的制衡机制。

• 与联邦中央关系恶化的风险:其中还包括联邦层面的精英(在全俄资源匮乏的情况下)意图取消鞑靼斯坦对重要资产的控制权可能带来的风险。[56]

• 地区管理系统受挫的风险:该地区过度的集中管理可能会引发大规模的过激反应,由此还会带来丧失中央信任、地区权力受限的风险。[57]

• 地方银行系统可能紧缩的风险:在2017年一批地方银行破产后,鞑靼斯坦的地方银行系统很可能会向紧缩方向发展,这会减少金融“缓冲地带”,对地区金融安全造成不利影响,还将影响政府实施社会调控,影响其为地区困难企业提供紧急贷款。

最后,鉴于俄罗斯联邦层面尚未提出明确的国家发展战略,鞑靼斯坦就面临着地区长远发展目标与联邦政府下达的短期任务相矛盾的风险。

制约鞑靼斯坦共和国经济发展的其他主要因素还包括:

• 鞑靼斯坦金融业欠发达:其中一部分原因在于该地区封闭的金融制度。在2010年以前,该地区银行的贷款集中发放用于支持具有社会效益、但却低效的原苏联企业发展项目,这导致了地区大型银行贷款质量不佳。

• 创新发展潜力不足:当前鞑靼斯坦并不具备实现世界级创新发展的稳定潜能,尽管鞑靼斯坦地区科研机构已经取得一定成绩,但真正能够持续孵化自主创新产品和技术的完整体系仍未成形。人力资源短缺,高校、科研中心和企业之间协作不足,也是鞑靼斯坦向新发展模式过度面临的阻碍。[58]

• 鞑靼斯坦远离俄罗斯边境,与世界主要市场距离遥远,这也制约了鞑靼斯坦商品的国际竞争力。

整体上来看,鞑靼斯坦共和国的发展模式具有一系列相对优势,这使得鞑靼斯坦有能力在俄罗斯各地区中保持领先地位,同时有利于地区长远战略目标的实现。然而,鞑靼斯坦的潜能能否被持续激发,这在很大程度上将取决于该地区精英能否成功应对鞑靼斯坦面临的全新挑战。这些挑战首先是来自联邦中央供地区发展的资源减少,地区间的竞争加剧,以及同时期其他地区管理的优化发展。在新形势下,鞑靼斯坦必须更多地依靠自身力量获取外来资金,这就要求地区精英做好更充分的准备,在克制管控欲望和克服自身利益受损的同时,扩大地区市场的准入条件,调整面对外来投资者和地区中型企业力量进入的姿态。

结语

研究鞑靼斯坦共和国25年来的发展经验,有助于在制度环境发生变化的情况下,对地区精英的行为策略开展分析。在20世纪90年代极端不稳定的环境下,鞑靼斯坦共和国的领导者们凝聚了地区认同,开展了宗教间对话,抵御了爆发民族和宗教冲突的风险。鞑靼斯坦地区精英慎重制定了周密的内部政策,在捍卫自身利益的同时,也愿意与联邦中央寻求争议的折中处理,从而维持了地区的社会政治稳定,这也是鞑靼斯坦共和国领导人获得极高威望、并能赢得联邦首脑信任的基础。鞑靼斯坦共和国制度发展的高度延续性,使得地区精英实现了对鞑靼斯坦重要企业的掌控,并获得了广泛的政治自治,这也是鞑靼斯坦得以如此发展的重要前提。

2000年后联邦中央地位的快速加强,使鞑靼斯坦对原有的发展模式进行了必要调整。鞑靼斯坦精英们需要做出新的让步决策,同时推动大型项目进展以符合联邦中央的预期,这些都是鞑靼斯坦与中央建立新的平衡关系的关键所在。从国家采购改革,特别经济区建设,政务电子化到投资环境改善,鞑靼斯坦积极响应联邦中央提出的倡议,并在落实成效上往往处于全国前列,这都在很大程度上弥合了鞑靼斯坦在21世纪初期分权过程中的资源损失。这种联合一致且组织性强的地区精英战略,使得鞑靼斯坦巩固了自治权以及对重要资产的管控。

前文分析表明,在整个后苏联时期,鞑靼斯坦重要的相对优势,就是在主要精英群体中拥有利益协调机制,以及关于地区发展重点的稳定共识。

与此同时还需指出,在苏联解体后的二十年间,鞑靼斯坦虽然是全俄的实践典范,但在经济增速上并没有十分突出的表现,因此,这一时期鞑靼斯坦的发展模式并不能被定义为追赶型。2008-2009年的全球金融危机也证明,鞑靼斯坦当时依赖于中央资源的发展模式,已经不再具有生命力。在意识到这个事实后,鞑靼斯坦便开始寻求新的发展道路,制定新的地区发展战略。在制定《战略-2030》的过程中,鞑靼斯坦将自身重新定义为全球有竞争力的地区,并据此设定了长远发展目标。在未来发展中,鞑靼斯坦共和国还将聚焦创新发展政策与人才政策,同时重视引进外资与国际先进管理模式。

本文分析认为,《战略-2030》中宏大的追赶型发展计划,正面临着诸多客观制约因素,其中包括:(1)既有的固定资产所有权封闭结构限制了新的力量进入鞑靼斯坦市场;(2)劳动报酬落后于俄罗斯平均水平,这会造成地区高水平专业人才外流以及教育系统投资的减少;(3)社会晋升机会有限。本研究的访谈结果表明,鞑靼斯坦当前的人才政策还不足以吸引那些离开鞑靼斯坦,在莫斯科、圣彼得堡和国外大学接受过高等教育,但却不属于当前精英阶层的高级人才回归。

鞑靼斯坦为了吸引和留住高级人才,就需要提升自己的全球竞争力。鞑靼斯坦和俄罗斯其他地区应当思考的是,在地区薪酬水平无法赶超莫斯科和圣彼得堡的情况下,如何在其他方面实现对人才的补偿。鞑靼斯坦在《战略-2030》中提出的解决方案是改善地区生活品质基础保障,为人才提供更多的自我价值实现机会。

外部环境的恶化是鞑靼斯坦面临的风险加剧的原因之一。在2008-2009年危机期间,俄罗斯联邦的预算开始紧缩。随着俄罗斯与西方关系的恶化、国际制裁的到来以及2014-2015年俄罗斯GDP的新一轮下跌,俄罗斯预算紧缩愈发严重。在这种背景下,俄罗斯中央对地方的要求也发生了变化。[59]如果说之前中央主要是要求地方的政治忠诚,那么如今在此基础上,中央还开始要求地方具有发展成效。

俄罗斯联邦领导人当前依然公开肯定鞑靼斯坦取得的成绩,但近年来,俄罗斯其他一些地区也开始展现出良好的发展势头,且这些地区对于特权的要求比鞑靼斯坦少。笔者认为,以上正是联邦中央对鞑靼斯坦政策在2016年底发生转变的原因,如俄罗斯央行拒绝向鞑靼斯坦储备银行提供破产援助,克里姆林宫拒绝延长与鞑靼斯坦的分权协议有效期。

因此,在预算紧缩,地区间竞争加剧的背景下,鞑靼斯坦精英正在面临新的经济和政治挑战。需要强调的是,鞑靼斯坦面对的问题是具有共性的,所有以精英群体利益分配协约为稳定基础的社会,或多或少都需要解决这些问题。道格拉斯·诺斯与合作者在关于“权限层级”的论著中认为,在这样的社会制度中,利益来源的减少将会带来精英内部的分裂、社会的不稳定与危机。[60]

以上问题的一种正面解决方案是,在危机期间,精英群体进行集体自我约束,同时寻求新的利益来源,为“权力联盟”吸纳新的主体,以再次激活“权限层级”的生机。在道格拉斯·诺斯看来,这种方案会提高新主体的积极性,也会使“权限层级”变得更为复杂但稳定,因为新的“权限层级”将建立在更为广泛的群体利益基础之上。

基于以上论述,笔者认为,鞑靼斯坦精英需要重新审视现有的发展模式,为新的主体——外国投资者、成功的中型企业、有能力的青年专家——融入地区经济提供更多的可能性,而实现这一点的关键就在于为精英代表找到相应的补偿方式。如亚洲国家,特别是中国的经验所示,在经济高速发展时更容易找到这样的补偿方式,因为“蛋糕”在变大,经济的增长可以让新主体在获得利益的同时,也不损害当前精英的既得利益。经济的跨越式增长,还能够解决精英之间、以及觊觎精英地位的社会集团之间的利益冲突。

鞑靼斯坦本能够完全参照亚洲国家的经验,建设追赶型发展模式,但是与亚洲国家相比,鞑靼斯坦的独特之处就在于其不是一个独立的国家,而是一个多民族大国中的地区。中央统一制定的政策和法律框架,既能够促进鞑靼斯坦发展,也能够阻碍其进步。因此,鞑靼斯坦精英必须清楚,在国际冲突频发和国内财政紧缩的情况下,鞑靼斯坦到底能够为联邦中央带来什么。

经济的加速发展既可以、也应该成为鞑靼斯坦给中央的“献礼”。同联邦中央一样,鞑靼斯坦精英也渴求经济的增长,如前文所述,只有“蛋糕”变大了,鞑靼斯坦的领导者才有机会缓和现有精英与新主体之间的利益冲突。然而,许多联邦中央的人物(尤其是强力部门中的)会将发达地区的跨越式发展,视作地区分离主义风险。同时,面对来自落后地区的问题压力,俄罗斯联邦政府的社会经济部门,也会慢慢对发达地区提出的需求产生怀疑。

扩大同其他地区的合作是鞑靼斯坦应对这种挑战的方案之一。鞑靼斯坦可利用自身的管理经验优势,提议和牵头跨地区的基础设施项目建设,同邻近的联邦主体进行合作。笔者认为,比起只有发达地区获益的项目,一个能够加速发达地区周边跨地区市场形成的项目倡议,更能吸引联邦中央的注意力。

首先,此类项目有助于欠发达地区提升经济增速,帮助均衡地区差异,从而缓解地区对中央的社会压力。其次,通过此类项目合作,发达地区的优秀实践与管理经验,有可能在相邻地区得到推广。再次,发达地区与相邻主体之间的紧密经济合作,将会助推形成相应机制,从而有力地加强俄罗斯内部的地区一体化。

从“权限层级”概念来看,此类地区间合作会提升精英群体间关系的复杂程度,同时提升整个层级系统的稳定性。然而对于发达地区的精英来说(特别是鞑靼斯坦精英),完成这样的策略转变就意味着要与联邦中央达成约定,同时还要处理好同相邻合作地区的关系,兼顾多方利益,并在此基础上建立项目实施的监管机制。

同俄罗斯一样,当前鞑靼斯坦共和国也面临着各项严峻挑战。但是与俄罗斯很多其他地区相比,鞑靼斯坦拥有更多的资源和更大的潜能。鞑靼斯坦共和国的精英能否运用地区潜能应对好这些挑战?这个问题的答案,将会决定鞑靼斯坦在同全球优秀地区的竞争中的发展前景。

(翻译 蒲公英,四川外国语大学俄语系副教授)

① Никитин А.С. Инвестиционный рейтинг как инструмент стимулирования эффек- тивности управления развитием регионов России// Экономическая политика. 2016. Т.11. №.6. С.192-221; Фрейнкман Л, Яковлев А. Агентство стратегических инициатив как институт раз- вития нового типа// Вопросы экономики. 2014. №.6. С.18-39.

② Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Независимый институт социальной политики, 2010.

③Игорь Шувалов: «Мы все привыкли, что Татарстан — лидер, и спасибо ему за всегда прекрасные результаты». 03.06.2017. https://realnoevremya.ru/articles/67146-prezentacii-na creytinga-sostoyaniya-investklimata-v-regionah

④文中提到的《战略-2030》,全称为《2030年前鞑靼斯坦共和国经济发展战略》,俄文为«Стратегиясоциально-экономическогоразвитияРеспубликиТатарстандо2030 года»——译者注

⑤ Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. 2015. УтвержденаЗакономРТот 17.06.2015 №.40-ЗРТ.

⑥ M. Rochlitz, “Collective Action Abroad: How Foreign Investors Organize”, Working Paper. Series at NRU HSE: Political Science, No.WP BRP 32/PS/2016, 2016.

⑦ Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Независимыйинститутсоциальнойполитики, 2010; K.M. Dowley, “Striking the Federal Bargain in Russia: Comparative Regional Government Strategies”,, 1998, Vol.31, No.4, pp.359-380; R.W. Orttung, “Business and Politics in the Russian Regions”,, 2004, Vol.51, No.2, pp.48-60; D. Zimin, “Promoting Investment in Russia’s Regions”,, 2010, Vol.51, No.5, pp.653-668; D. Zimine, M.J. Bradshaw, “Local Politics, Economic Structure, and Performance: The Case of Sakhalin”,, 2003, Vol.44, No.4, pp.287-304; Y. Zverev, “Kaliningrad: Problems and Paths of Development”,, 2007, Vol.54, No.2, pp.9-25.

⑧ Баранов А, Малков Е, Полищук Л, Рохлиц М, Сюняев Г. Измерение институтов в российских регионах: методология, источники данных, анализ// Вопросы экономики. 2015. №.2. С.69-102.

⑨ D. Zimin, “Promoting Investment in Russia’s Regions”,, 2010, Vol.51, No.5, pp.653-668.

⑩ Гельман В.Я. Региональная власть в современной России: институты, режимы и практики// Полис: Политические исследования. 1998. №.1. С.87-105; J. Kahn, “The Parade of Sovereignties: Establishing the Vocabulary of the New Russian Federalism”,, 2000, Vol.16, No1, pp.58-89; K. Matsuzato, “Authoritarian Transformations of the Mid-Volga National Republics: An Attempt at Macro-Regionology”,, 2004, Vol.20, No.2, pp.98-123; V.V. Mikhailov, “Authoritarian Regimes of Russia and Tatarstan: Coexistence and Subjection”,, 2010, Vol.26, No.4, pp.471-493.

⑪ Зубаревич Н. Пространство России после Крыма и на фоне кризиса// Pro et Contra. 2014. Т.18. №.3-4. С.118-128. A. Aslund, “Russia’s Economic Transformation Under Putin”,, 2004, Vol.45, No.6, pp.397-420; G. Sharafutdinova, “Paradiplomacy in the Russian Regions: Tatarstan’s Search for Statehood”,, 2003, Vol.55, No.4, pp.613-629; G. Sharafutdinova, “Coping with Economic Crisis in Russia’s Regions: The Case of Tatarstan”,, 2016, No.182, pp.7-9.

⑫ M. De Melo, G. Ofer, P.Yossifov, “Transition in Regional Capitals Along the Volga”,, 1999, Vol.40, No.8, pp.553-616; K. Stoner-Weiss, “Central Weakness and Provincial Autonomy: Observations on the Devolution Process in Russia”,, 1999, Vol.15, No.1, pp.87-106.

⑬ M.J. Sagers, “The Regional Dimension of Russian Oil Production: Is a Sustained Recovery in Prospect?”,, 2006, Vol.47, No.5, pp.505-545; G. Sharafutdinova, “Coping with Economic Crisis in Russia’s Regions: The Case of Tatarstan”,, 2016, No.182, pp.7-9.

⑭ J. Kahn, “The Parade of Sovereignties: Establishing the Vocabulary of the New Russian Federalism”,, 2000, Vol.16, No.1, pp.58-89; L. McCann, “Globalisation and Postsocialist Development: The Tatarstan Variety of Capitalism”,, 2004, Vol.16, No.3, pp.349-362.

⑮ L. Hagendoorn, E. Poppe, A. Minescu, “Support for Separatism in Ethnic Republics of the Russian Federation”,, 2008, Vol.60, No.3, pp.353-373.

⑯ P. Rutland, “Petronation? Oil, Gas, and National Identity in Russia”,, 2015, Vol.31, No.1, pp.66-89.

⑰ S. Darrell, “Russia’s Market-Distorting Federalism”,, 1997, Vol.38, No.8, pp.445-460; M. Kopsidis, “Disintegration of Russian Grain Markets in Transition: Political and Economic Dimensions”,, 2000, Vol.12, No.1, pp.47-60.

⑱ M. Bradshaw, J. Prendergrast, “The Russian Heartland Revisited: An Assessment of Russia’s Transformation”,, 2005, Vol.46, No.2, pp.83- 122; L. Drobizheva, “Comparison of Élite Groups in Tatarstan, Sakha, Magadan, and Orenburg”,, 1999, Vol.15, No.4, pp.387-406.

⑲ G. Sharafutdinova, “Chechnya vs. Tatarstan: Understanding Ethnopolitics in Post- Communist Russia”,, 2000, Vol.47, No.2, pp.13-22.

⑳ L. McCann, “Globalisation and Postsocialist Development: The Tatarstan Variety of Capitalism”,, 2004, Vol.16, No.3, pp.349-362.

[21]L. Drobizheva, “Comparison of Élite Groups in Tatarstan, Sakha, Magadan, and Orenburg”, pp.387-406.

[22] D.C. North, J.J. Wallis, S.B. Webb, B.R. Weingast (еds.),, N.Y.: Cambridge University Press, 2013; D.C. North, J.J. Wallis, B.R. Weingast,, N.Y.: Cambridge University Press, 2009.

[23] 本文中的精英共识是指上层政商界精英代表之间稳定的观点一致与行动统一,这些精英共同管理着地区的主要资产,决定着地区的政策走向。

[24] Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вып.1 / под ред. Л.М. Гохберга. М.:НИУ ВШЭ, 2012; Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вып.5 / под ред. Л.М. Гохберга. М.: НИУ ВШЭ, 2017.

[25] Предпринимательский климат в России: Индекс ОПОРЫ 2012. http://oporamo.ru/doc/ ind.pdf

[26] M.J. Sagers, “The Regional Dimension of Russian Oil Production: Is a Sustained Recovery in Prospect?”,, 2006, Vol.47, No.5, pp.505-545.

[27] Овчарова Л.Н, Прокофьева Л.М. Система социальной поддержки, направлен- ной на активизацию выхода из бедности, в регионах Российской Федерации// SPERO. 2014. №. 19. С.87-102. (раздел “социальнаяполитики”)

[28] M. Bornstein, “Russia’s Mass Privatization Programme”,, 1994, Vol.6, No.4, pp.419-457.

[29] Хакимов Р.С. Татарстан: идеология регионального развития. Казань: КЦФПП, 2014.

[30] Лапина Н, Чирикова А. Путинские реформы и потенциал влияния региональных элит. М.:Институт социологии РАН; Московское представительство Фонда им. Ф.Эберта, 2004. C.8.

[31] 经过长期协商,该协议在2007年最终签订,有效期为10年,该协议在很大程度上只具有象征性意义,但这仍然说明,鞑靼斯坦保持了自身的特殊地位。

[32]АО Связьинвестнефтехим

[33]АО Холдинговая компания Ак Барс

[34]Татнефтехиминвест-холдинг

[35] 棕地(brownfield)项目是指对被废弃、闲置或未被充分利用的场地进行再开发与扩建的项目——译者注

[36] K. Vartapetov, “Russian Fiscal Federalism Under Stress: Federal Support of Regions During the Global Financial Crisis”,, 2011, Vol.52, No.4, pp.529-542.

[37] Шаймиев М.Ш. Стратегия развития Республики Татарстан// Вестник Поволжского института управления. 2001. №.1. С.16-24.

[38]Кластерный проект Иннокам

[39] 这里举一个典型的案例——由于鞑靼斯坦沙米耶夫总统向梅德韦杰夫总统提出了获取支持的直接请求,喀山有机合成股份公司(АО Казаньоргсинтез)在2009年获得了俄罗斯联邦储蓄银行的贷款。

[40] 在建设阿莫尼铵厂(завод Аммоний)时,东京三菱银行、三井住友银行、摩根大通和瑞穗实业银行同对外经济银行共同参与融资,在2011年秋共同发放了5亿美元贷款。Строительство завода «Аммоний» выросло в цене в 2,5 раза. 10.07.2013. http://www. moneyjournal.ru/bizness/nedvizhimost/stroitelstvo-zavoda-ammoniy-viroslo-v-tsene-v-2–5-raza-9752.html

[41] Наталья Козлова. Ущерб от действий руководства Татфондбанка оценили в 3 млрд. 04.03.2017.https://rg.ru/2017/03/04/reg-pfo/ushcherb-ot-dejstvij-rukovodstva-tatfondbanka-ocenili-v-3-mlrd.html

[42] 如叶卡捷琳娜·布拉金斯卡娅所说,与俄罗斯其他地区相比,鞑靼斯坦共和国穆斯林人口与非穆斯林人口之间文化同化程度最高,宗教包容程度也更高。E. Braginskaia, “‘Domestication’ or Representation? Russia and the Institutionalisation of Islam in Comparative Perspective”,, 2012, Vol.64, No.3, pp.597-620.

[43] 截至2013年1月1日,鞑靼斯坦共和国法人持有的工业用地占比为59%,该数据俄罗斯联邦平均值仅为8%。

[44] A. Amsden,, N.Y.: Oxford University Press, 1989; A.H. Amsden, W.W. Chu,, Cambridge, MA: MIT Press, 2003; C. Sabel, L. Jordan,, Washington, DC: World Bank, 2015; L.K. Yew,, N.Y.: Harper Collins Publishers, 2000.

[45] L. Putterman, “On the Past and Future of China’s Township and Village-Owned Enterprises”,, 1997, Vol.25, No.10, pp.1639-1655; M.L. Weitzman, C. Xu, “Chinese Township Village Enterprises as Vaguely Defined Cooperatives”,, 1994, Vol.18, No.2, pp.121-145.

[46] R.F. Doner, B.R Schneider, “The Middle-Income Trap: More Politics than Economics”,2016, Vol.68, No.4, pp.608-644;, Washington, DC: World Bank, 2017.

[47] Салагаев А.Л, Сергеев С.А. Региональная элита Республики Татарстан: Структура и эволюция// Полития. 2013. №.2(69). С.74-85.

[48] Хакимов Р.С. Татарстан: идеология регионального развития. Казань: КЦФПП, 2014.

[49] D.C. North, J.J. Wallis, S.B. Webb, B.R. Weingast (еds.),, N.Y.: Cambridge University Press, 2013; D.C. North, J.J. Wallis, B.R. Weingast,, N.Y.: Cambridge University Press, 2009.

[50] 这些规范有时可以不需要明文规定,在中国就有这样的案例。

[51] 法里特·加济祖尔林(Фарит Газизуллин)从1991年起任鞑靼斯坦共和国政府第一副总理,负责私有化与工业管理事务,1996年出任俄罗斯联邦国有财产管理委员会第一副主席,1997年升任俄罗斯联邦副总理和财产关系部部长。卡米尔·伊斯哈科夫(Камиль Исхаков)自1991年起任喀山市市长,于2005年被任命为俄罗斯联邦总统驻远东联邦区全权代表。

[52] 在地区媒体的笔下,该事件被为描述为由时任鞑靼斯坦共和国总统办公厅主任哈利亚夫·尼扎莫夫、卡马河畔切尔内行政长官拉夫加特·阿尔滕巴涅夫和鞑靼斯坦共和国内务部部长伊斯坎德尔·加利莫夫三人在地方领导支持下发起的“宫廷政变”(http://kazan. bezformata.ru/listnews/vsesilnij-avtor-putcha-glav/12834907/)。沙伊米耶夫之所以能够继续控制国家委员会,主要得益于喀山行政长官伊斯哈科夫和总统安全局局长阿斯加特·萨法罗夫的大力支持。这次地区内部冲突最终以更换内务部部长(改由萨法罗夫出任)、“叛乱”发起人之一被调至俄罗斯联邦会议而告终。

[53] Хакимов Р.С. Татарстан: идеология регионального развития. Казань: КЦФПП, 2014.

[54] 在所有高度集中的政治制度中,很多问题都取决于领导人的决策。鞑靼斯坦也并不例外。然而,问题的关键在于,地区领袖能否在制度建设中也贯彻现代化思想,能否建立起在自己卸任后仍然能够运行的制度体系。如果无法实现这个目标,那么这个在“手动模式”下发展的国家或地区很有可能会开始衰败,甚至走向自我灭亡(在“阿拉伯之春”时期的很多近东国家都发生过这样的情况)。

[55] 2015年,鞑靼斯坦共和国的平均工资为斯维尔德洛夫斯克州平均工资的95%,但同期鞑靼斯坦的人均地区生产总值却高出对方15%。

[56] 在2017年发生了诸多可以证明鞑靼斯坦与联邦中央关系恶化的事件,其中包括联邦中央拒绝续签与鞑靼斯坦的分权协议(该协议已在2017年7月到期),以及联邦中央拒绝援助鞑靼斯坦储备银行。

[57] 如2012年在喀山发生的内务机关丑闻事件,以及2017年鞑靼斯坦储备银行的执照吊销事件。

[58] 在此需要说明,鞑靼斯坦共和国的大学在全俄排行榜上的排名总体较为靠后。2016年,在俄罗斯高校排行榜中,喀山联邦大学排名仅为第17位,而医科大学、科技大学和航空航天大学排名分别为第32、第54和第55位(http://www.edu.ru/ratings/ reyting-vuzov- rossii-2016/)。2016年,鞑靼斯坦共和国生源质量最高的(根据公费班的入读分数排名)医科大学在全俄该指标排名中仅列第37位(https://www.hse.ru/ege/rating/2016/683952 31/gos/?rlist&uplist&vuz-abiturients-budget- order=ge&vuz-abiturients-budget-val=300)

[59] Становая Т. Трансформация путинских элит: 2014-2024. Московский центр Карнеги. 2017. 26 июля. http://carnegie.ru/2017/07/26/ru-pub-72625

[60] D.C. North, J.J. Wallis, S.B. Webb, B.R. Weingast (еds.),, N.Y.: Cambridge University Press, 2013; D.C. North, J.J. Wallis, B.R. Weingast,, N.Y.: Cambridge University Press, 2009.

In the context of Russia’s need to make a transition towards a new developmental model and in light of the international experience suggesting that advanced regions within large economies could become the primary drivers of national growth, this article analyzes the developmental model that has been shaping up in the Republic of Tatarstan (the RT).In Russia, since the mid-2000s, this model has been considered as an example of best practice. This article identifies the main characteristics and stages in the evolution of the RT developmental model, as well as highlights its strengths and limitations using the SWOT-analysis techniques. It is noted that a “special” investment climate has formed in the region, featuring predictable government policies, lower costs and risks of doing business, and informal guarantees for entrepreneurs willing to invest in the RT’s priority projects. According to this article, the consolidation of interests of major regional elite groups, their consensus regarding the priorities for regional development and associated policy instruments have been important comparative advantages of Tatarstan. The prospects for formation in the RT of a catching-up developmental model similar to ones in the successful countries of Southeast Asia will depend upon the extent to which current Tatarstan’s elites could find a consolidated response to the new challenges confronting the RT recently, as well as the degree of soundness of the federal policy with respect to the more developed regions. The main obstacles to development include the current closed ownership structure of core assets, limiting possibilities of market entry for new players, and lower average wages prejudging the outflow of skilled personnel from the RT.

the Republic of Tatarstan, Russian Regional Economy, Russian Regional Politics, Relationship between Central and Local Governments in Russia, Russian Elites

【Аннотация】В контексте необходимости перехода России к новой модели экономического развития и с учётом международного опыта, показывающего, что драйверами роста в больших странах могут выступать продвинутые регионы, в статье анализируется модель управления разви- тием, складывающаяся в Республике Татарстан. В российских условиях начиная с середины 2000-х годов эта модель воспринималась как пример лучшей практики. Выявлены основные характеристики и этапы в эволюции модели развития РТ, в рамках SWOT-анализа выделены преимущества и ограничения данной модели. Отмечается, что в Татарстане сформировался особый инвестиционный климат, отличающийся предсказуемостью правительственной политики, более низкими затратами и рисками ведения бизнеса по сравнению с другими регионами, неформальными гарантиями для предпринимателей, готовых инвестировать в приоритетные для РТ проекты. Обосновывается тезис о том, что согласование интересов основных групп в региональной элите, их консенсус в отношении приоритетов развития РТ и механизмов их достижения были и остаются важным сравнительным преимуществом Татарстана. Возможности формирования в РТ модели догоняющего развития по аналогии с успешными странами Юго-Восточной Азии будут определяться тем, в какой мере действующая элита Татарстана окажется способной найти консолидированный ответ на новые вызовы, вставшие перед республикой в последние годы, а также от степени конструктивности федеральной политики в отношении регионов-доноров. К основным препятствиям для развития относятся сложившаяся закрытая структура собственности на основные активы и отставание в уровне оплаты труда.

【Ключевые слова】Республика Татарстан, региональная экономика России, региональная политика России, отношения в России между центром и регионами, российские элиты

D736.4; F151.2

A

1009-721X(2019)01- 0085(32)

*本文系俄罗斯高等经济大学2016-2017年度基础研究项目研究成果。笔者向列昂季耶夫中心的专家,鞑靼斯坦共和国政府工作人员以及向在俄罗斯高等经济大学企业与市场分析研究院研讨会(2017年4月)、国际制度研究与发展中心学术研讨会(2017年6月)与第二届世界比较经济大会(2017年6月)上,对本文初版提出宝贵意见的参会人员与同行专家表示诚挚感谢。本文原文标题为:Элитный консенсус и экономическое развитие региона: опыт Республики Татарстан,发表于俄罗斯《经济政策》(Экономическая политика)杂志2018年第1期。作者授权本刊发表中文版,编辑部在此表示感谢。

本中文译本受到了国家社科基金一般项目“跨欧亚伙伴关系背景下的中俄‘两河流域’合作研究”(项目批准号:17BGJ032)的资助。

**A·雅科夫列夫(АндрейАлександровичЯковлев),俄罗斯高等经济学院企业与市场分析研究院院长、教授;Л·弗林克曼(ЛевМарковичФрейнкман),俄罗斯高等经济学院企业与市场分析研究院研究员;С·马卡罗夫(СергейАндреевичМакаров),俄罗斯高等经济学院企业与市场分析研究院首席专家;В·波戈达耶夫(ВикторСергеевичПогодаев),俄罗斯高等经济学院企业与市场分析研究院见习研究员。

(责任编辑 肖辉忠)