自拟退黄颗粒治疗新生儿及婴儿黄疸70例临床观察

2019-02-21林德湘郑小萍

●林德湘 郑小萍

黄疸是新生儿中最常见的临床问题,在新生儿中发生率高,尤其是早产儿、喂养延迟、头颅血肿、缺氧、寒冷、胎便排出较晚者更易发生,有些延至婴儿期未能消退。

新生儿黄疸可分为生理性黄疸和病理性黄疸,生理性黄疸占临床多数,一般能自行消退,不需治疗;而病理性黄疸则需进行早期干预,以免发生胆红素脑病,导致神经系统永久性损害,甚至危及生命。婴儿黄疸有相当一部分病例是由新生儿期黄疸失治、误治、迁延所致,亦有在此期退而复发,无论是新生儿黄疸,抑或是婴儿黄疸,均应引起我们儿科医师充分的重视,给予积极的治疗。

笔者采用“自拟退黄颗粒”治疗新生儿及婴儿黄疸(湿热型)70例,收到明显疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择自2014年10月至2018年10月我院儿科门诊及住院138例新生儿及婴儿黄疸患儿,按随机原则分为治疗组和对照组两组。治疗组70例,男34例,女36例;初诊时年龄最大56天,最小者不足24小时,平均日龄(27.1±6.2)d。对照组68例,男33例,女35例;初诊时年龄最大52天,最小者2天,平均日龄(26.6±7.0)d。两组患儿性别、日龄差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准[1]即血清总胆红素(TSB)水平,足月儿超过12.9mg/dL,早产儿超过15mg/dL;生后24小时以内出现的黄疸;每天TSB上升幅度>5mg/dL或每小时上升幅度>0.5mg/dL;结合胆红素>1.5~2mg/dL;或黄疸持续不退;黄疸持续时间长,足月儿>2周,早产儿>4周。

1.2.2 中医诊断标准及证型标准[2](1)主证:面目、周身皮肤发黄,颜色鲜明如橘皮,小便色黄。(2)次证:精神疲倦,不欲吮乳;热重者烦躁不安,口渴唇干;或有发热;或有呕吐腹胀;大便秘结;或胎便排出延迟。(3)舌脉情况:舌质红,苔黄或薄黄,指纹紫滞。具备上述主证+至少1项次证,结合舌脉,即可确立辨证。

1.2.3 纳入标准(1)符合中西医诊断标准以及中医证型标准者;(2)监护人知情同意,且配合治疗者。

1.2.4 排除及剔除标准(1)生理性黄疸,胆红素脑病,先天性胆道闭锁,红细胞6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PD)缺陷,以及缺氧、头颅血肿、遗传代谢性疾病等所致的黄疸;(2)伴有严重感染症状及体征者;(3)伴有消化道畸形而不能口服药物者;(4)中途脱落,临床资料不全者。

1.3 治疗方法

1.3.1 治疗组 采用“自拟退黄颗粒”(由广东一方制药有限公司提供的单味中药颗粒剂组成)内服。具体处方:绵茵陈5g,栀子3g,车前子3g,黄芩3g,黄柏3g,苍术3g,郁金3g,滑石8g,泽泻3g,通草3g。分2次服用,早、晚各以温水冲服。治疗期间继续母乳喂养。

1.3.2 对照组 采用西医常规治疗,即使用光照疗法,必要时输注白蛋白,或可暂停母乳喂养等。

以上两组均以1周为1个疗程,服药1个疗程后观察疗效。

1.4 统计学处理计数资料采用χ2检验,计量资料采用两样本均数和配对t检验。P<0.05有统计学意义。

2 结果

2.1 疗效判断[3]参照国家中医药管理局1994年发布的《中医病证诊断疗效标准》中有关黄疸的疗效标准评定[4]。(1)无效:精神较差,嗜睡,小便黄,伴随症状如故或仅部分消失,皮肤巩膜黄疸无消退或逐渐加重,经皮胆红素没有下降到正常范围(2~10mg/dL)或有上升趋势。(2)有效:精神好,反应好,伴随症状基本消失,皮肤巩膜黄疸明显消退,但未完全消退,经皮胆红素下降到正常范围内。(3)显效:精神好,反应好,伴随症状消失,皮肤巩膜黄疸完全消退,经皮胆红素下降到正常范围内且小于5mg/dL。

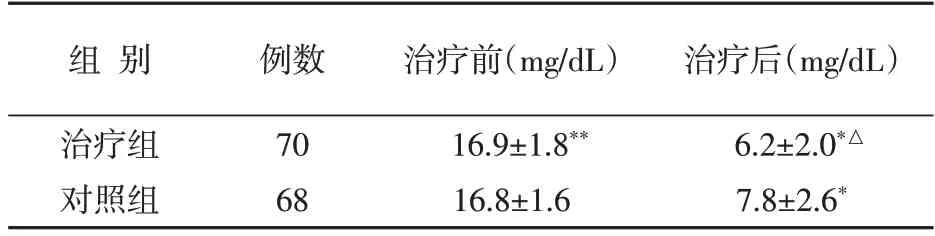

2.2 两组治疗前后经皮胆红素值比较两组治疗前比较,t=0.222,P>0.05,差异无统计学意义,具有可比性。与治疗前比较,P<0.05,治疗组与对照组分别相比治疗前后均具有显著性差异。治疗后治疗组与对照组相比,P<0.05,具有显著性差异,治疗组疗效优于对照组。见表1。

2.3 两组疗效比较治疗组的总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组治疗前后经皮胆红素值比较()

表1 两组治疗前后经皮胆红素值比较()

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,△P<0.05

表2 治疗组与对照组疗效比较(例)

3 讨论

新生儿及婴儿黄疸,祖国医学统称之为“胎黄”,是以婴儿出生后全身皮肤、粘膜、巩膜、尿液发黄为特征,因与胎禀因素有关,故称为“胎黄”。胎黄,最早文献称之为胎疸,首见于隋代《诸病源候论·胎疸候》,其云:“小儿在胎,其母脏气有热,熏蒸于胎,至生下,小儿体皆黄,谓之胎疸也”。后至元代始有“胎黄”之称,元代儿科医家曾世荣所著《活幼心书·卷中》中说:“有婴孩生下便见遍体俱黄,惟两目弦厚如金色,身发肚热,名为胎黄”。又如《幼科铁镜·辨胎黄》云:“胎黄由娠母感受湿热传于胎儿,故儿生下,面目通身皆如金黄色。”古代医籍对胎黄的此类记载资料不在少数,也已明确提出了胎黄的发病原因、发病机理、临床表现等。

小儿胎黄,西医称之为黄疸,多数发生在新生儿阶段,俗称“新生儿黄疸”,也有发生在婴儿期,都是以胆红素增高为主的一组疾病。其中新生儿黄疸可分为生理性黄疸和病理性黄疸。生理性黄疸大多在生后2~3天出现,4~6天达高峰,7~10天消退,早产儿持续时间较长,一般无其他临床症状,能自行消退,不需治疗。若生后24小时内即出现黄疸,2~3周仍不消退,甚或持续加深,或退而复现,则为病理性黄疸[2],如新生儿溶血症、婴儿肝炎综合征、败血症、母乳性黄疸等。病理性黄疸,按实验室肝功能检查可分为高未结合胆红素血症和高结合胆红素血症。其中,以高未结合胆红素血症临床居多。尽管绝大多数预后良好,但因未结合胆红素对小儿中枢神经系统有潜在毒性,如不进行及时有效的治疗可发生胆红素脑病,造成永久的神经系统后遗症,甚至危及生命,给患儿和家属带来沉重的精神和经济双重压力与负担。因此应引起临床充分的重视,给予积极的治疗[5]。

中医认为,胎黄的原因很多,但主要为胎禀湿蕴,如《金匮要略·黄疸病脉证并治》说:“黄家所得,从湿得之”。孕母素体湿盛或内蕴湿热之毒,小儿先天禀赋脾阳虚弱湿浊内生,也有少数后天感邪者,脾湿不化。其发病机制主要为胎中禀受湿热或寒湿,或日久气滞血瘀,以致肝失疏泄,胆汁外溢而形成黄疸,病变脏腑主要在肝胆、脾胃。胎黄有阳黄与阴黄之分,治疗有清热利湿和温阳化湿之法,临证中则以阳黄为主。阳黄主要表现为湿热证,本研究即是以湿热型黄疸为研究对象。笔者在该临床观察中,有近半数病例是迟发型母乳性黄疸,喂服“自拟退黄颗粒”黄疸完全消退后,再行回访1个月,未出现复发病例,生长发育如常人。

福建地处东南沿海,属亚热带季风气候,常年雨水多,湿气长伏,故人多脾胃积热,湿热内蕴。若母如此,孕中不禁,贪食厚腻,易致湿热之邪郁结脾胃,传于胎儿,故产儿好发胎黄。笔者认为福建之地小儿胎黄,仍以阳黄者居多,阴黄者少,湿热之证,十居八九,寒湿者,一二也[6]。故此,笔者通过多年临床研究观察,采用适合于新生儿服用剂型之颗粒剂,选择“自拟退黄颗粒”治疗新生儿及婴儿黄疸,取得了满意的临床效果,也大大减轻了患儿家属的经济负担,非常适合于基层医院及经济欠发达地区此类患儿的临床治疗。该方由绵茵陈、栀子、车前子、黄芩、黄柏、苍术、郁金、滑石、泽泻、通草等组成。方中选取茵陈为主药,配以栀子,清热利湿,疏肝利胆。据现代药理研究表明,此二药具有促进胆汁分泌和排泄的作用,并有降低胆红素和清热的功能[7]。黄芩配黄柏苦寒清热燥湿、泻火解毒,与栀子合用助茵陈利湿退黄之功。现代药理研究表明,黄芩具有保肝、利胆、消炎、抗病原体、抗氧化等作用[8],常与茵陈、栀子同用治疗湿热黄疸。苍术健脾利湿;车前子、滑石、泽泻、通草清热利水渗湿,使湿热之邪从大小便排出;郁金利胆退黄。全方共奏清热利湿退黄之功。本方退黄快而不易复发,服用简便,无需停母乳,值得临床进一步推广。