中国历史时期兵疫灾害的时空变迁研究*

2019-02-20龚胜生李孜沫刘国旭

龚胜生,李孜沫,刘国旭,张 涛

(1.华中师范大学 可持续发展研究中心 地理过程分析与模拟湖北省重点实验室,湖北 武汉 430079;2.南昌师范学院 旅游与经济管理学院,江西 南昌 330032;3.南阳师范学院 环境科学与旅游学院,河南 南阳 473061)

战争与疫灾,均是直接危及人类生命健康安全的顶级灾害[1]。关注战争与疫灾,就是关注人类和平与健康。“大兵之后,必有大疫”,古今中外,概莫能外[2-3]。中国古称战国,亦多疫患,兵疫交加之事,数不鲜见。有关中国历史战争与疫灾的研究,目前主要集中在以下四个方面:①对战争与疫灾关系的研究,战争促使疫灾在战时和战后流行,战争与疫灾具有时空耦合性[4-15];②对战争中流行疫病种类的研究,如赤壁之战、太平天国战争、抗日战争中流行的疫病[16-26],发现战争中鼠疫、霍乱、瘴疟等疫病危害最巨[27-31];③对战争中发生疫灾影响的研究,疫灾可以左右战争进程及结局,并影响社会秩序乃至朝代鼎革[32-37];④对战争中疫灾应对的研究,包括历代军医制度、军队医疗保健制度、抗战时期的卫生防疫工作等[38-45]。这些研究对于梳理战争与疫灾的关系不无启迪,但是,它们都是片段式的研究,且多以近代单一重大战争事件为中心,缺乏对整个历史时期所有兵疫灾害的时空分布和社会影响的系统研究。鉴此,本文拟对中国先秦至清代的兵疫灾害的时空分布和社会影响作一整体研究,请方家指正。

1 数据与方法

1.1 概念界定

(1)兵疫灾害与兵疫之年。在一定区域范围内,只要某年有一个县域因为战争而发生疫灾,无论其疫灾是战争伴发还是战争诱发;或一支军队在非战争时有疫灾流行,无论是驻地疫灾染及军队还是军队中自发疫灾,则确定该灾害事件为“兵疫灾害”,该年为“兵疫之年”。在一定时期内,可能有多个兵疫灾害事件发生,则兵疫之年的累计个数就是“兵疫年数”。战争与疫灾是人类的两大顶级灾害,兵疫灾害是这两个顶级灾害的叠加与链结,对人类危害至为巨大。

(2)兵疫影响与兵疫关系。根据兵疫交加的影响与结果,兵疫关系可分为以下6种类型:①战争伴生疫灾。指战争中疫灾以参战军队为染疫主体,并随战争进行而蔓延民间的事件,结果是军队“战力大减”“攻守失败”和“百姓遭殃”。②战争诱发疫灾。指战争结束后,疫灾以战区百姓为染疫主体,军队走了,却把疫灾留给了当地百姓,结果是“百姓遭殃”。③战争传播疫灾。指战争期间,军队行进途中不断传播疫情,把疫灾从甲地带到乙地,结果是战区外“百姓遭殃”。④军队驻地多疫。指非战期间,军队驻扎、换防、会操等行为引起的疫灾流行,或军队驻地发生的疫灾染及驻军的事件,结果是“军队减员”或“军民俱损”。⑤疫灾触发战争。指在自然灾害或其他特定情况下,疫灾成为诱发战争的导火索的事件,结果是“百姓遭殃”。⑥疫灾消弭战争。指当军队首领预期军士可能患疫,或者军士已经患疫不得不放弃作战计划,从而改变作战计划的事件,结果是“止息战争”。

1.2 数据来源

文中数据全部采自龚胜生《中国三千年疫灾史料汇编》[46]。该书积二十余年的努力而完成,获得国家出版基金资助,是迄今为止最为完备的中国疫灾史料数据库。基于上述兵疫灾害、兵疫影响与兵疫关系的界定,从中撷取兵疫灾害五要素(兵疫时间、兵疫地点、兵疫关系、战情疫情、兵疫影响)进而编制成中国历史兵疫灾害的时间序列,其时间分辨率为年,空间分辨率至县。据统计,中国先秦至清代(770BC-1911AD)的2 682年中,至少有224个兵疫之年,兵疫灾害波及范围至少539县。

1.3 研究方法

(1)兵疫灾害指标计量方法。根据我们已发表的历史疫灾地理系列论文[1,7-15],文中采用兵疫灾害频度和兵疫灾害广度作为计量指标。“兵疫灾害频度”是指在一定空间范围内,某时间段发生兵疫灾害的频率,即兵疫年数与历时年数的百分比,在同一时间段内可以直接用兵疫年数进行比较。“兵疫灾害广度”是指某时间段所有兵疫灾害累计波及的县数或县域面积,或者某次兵疫灾害波及的县数或县域面积。根据我们以往的研究,用县域面积和县数计算疫灾广度具有高度一致性,因此,文中直接用兵疫县数来标量兵疫灾害广度。

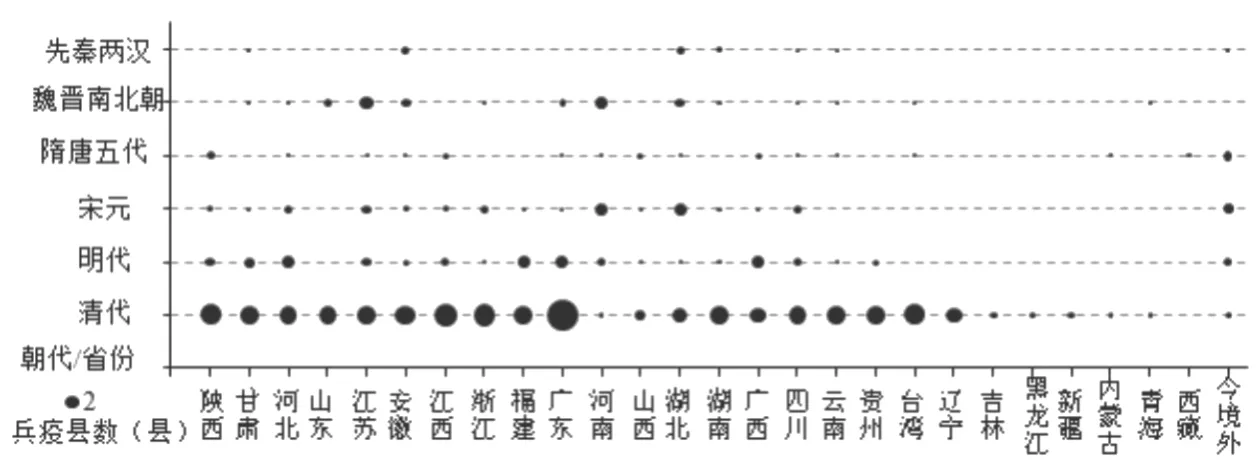

(2)兵疫灾害时空分析方法。①时空尺度划分方法。分析时空变迁首先必须确定时空尺度。在时间上,文中将中国历史时期分为先秦两汉(770BC-221AD)、魏晋南北朝(221-581年)、隋唐五代(581-960年)、宋元(960-1368年)、明代(1368-1644年)、清代(1644-1911年)等6个时间断面,时间单元为“年”。在空间上,以2010年省、县政区为参照,空间单元为“县”,考虑政区沿革的历史和空间比较的方便,省级尺度上,对34个省级政区中面积较小的进行归并(北京、天津归入河北,上海归入江苏,重庆归入四川,宁夏归入甘肃,香港、澳门、海南归入广东),获得26个省级统计单元;县级尺度上,将历代兵疫灾害发生地点置换为今地名,并据此统计各时间断面的兵疫县数(表1)。历史时期发生在今国境外的兵疫灾害,仅参与时间变迁的数理统计分析,不参与空间分布的分析。②数理统计分析方法。文中主要采用ArcGIS10.0、SPSS22.0等软件进行兵疫灾害的空间分析、相关分析及可视化。

(3)兵疫灾害系统传递路径。依据兵疫灾害时间序列及兵疫关系、兵疫影响的分类组合,确定兵疫灾害的系统传递路径(表2)。中国历史时期存在9条兵疫灾害系统传递路径,战争时期5条,非战时期4条,其中,左右战争进程的4条(包括战力大减、攻守失败、军队减员、止息战争),影响民生福祉的5条(包括百姓遭殃、军民俱损)。

2 结果与分析

2.1 兵疫灾害的时间变化趋势

(1)兵疫灾害的朝代变化。中国先秦至清代的2 682年中,至少有224个兵疫之年,兵疫频度为8.05%,平均13年便有1起兵疫灾害发生(图1)。历史时期的兵疫频度具有波动上升趋势:先秦两汉时期为1.21%,魏晋南北朝时期升至8.03%,形成第一个兵疫高峰期;隋唐五代时期兵疫频度略有回落,为5.54%,是兵疫稀疏期;宋元至明清时期的兵疫频度持续上升,分别为7.35%、15.22%和33.58%,为第二个兵疫高峰期。图1显示,中国历史时期兵疫频度变化与疫灾频度变化具有一致性,疫灾越频繁,兵疫之年越多,二者呈高度显著正相关性(R=0.882,P=0.01)。上述224个兵疫之年,包括在中国历史时期总共854个疫灾之年中,即平均每3.81个疫灾之年中便有1个是兵疫之年,战争对疫灾的贡献率达到26.23%,即超过四分之一的疫灾是伴随战争的,说明战争是疫灾流行的重要影响因素。

图1 中国历史时期兵疫频度与疫灾频度变化趋势

(2)兵疫灾害的变化趋势。首先,兵疫频度变化具有时序共振特征。百年尺度兵疫灾害最密集期为19世纪,该世纪有兵疫之年43个、兵疫之县215个,正是清王朝由盛转衰,农民起义群起、外族入侵不断的时期(图2a);10年尺度最密集期为1860年代,当时是太平天国运动席卷全国的时期(图2b);年度尺度最严重的年份是同治二年(1863年),该年清军与太平军鏖战于长江中下游流域,至少33个县域遭到兵疫交加的灾害(图2c)。这说明太平天国运动是中国历史上最严重的兵疫灾害,有人估计其造成的人口损失高达数千万甚至上亿[47]。其次,兵疫广度变化具有波动上升趋势。大致以隋唐五代为界,之前,一个兵疫之年一般对应一个兵疫之县,影响范围有限;之后,一个兵疫之年往往有多个兵疫之县,影响范围不断扩大(图2)。

表1 中国历史时期兵疫灾害年数与县数统计

表2 中国历史时期兵疫灾害系统传递路径

表3 中国历史时期兵疫灾害内地与边疆、南方与北方、波及省份统计

图2 中国历史时期不同尺度兵疫灾害的长期趋势变化

2.2 兵疫灾害的空间变迁过程

(1)兵疫灾害范围由内地向边疆扩展。兵锋所及,与封建王朝的疆域广狭休戚相关,并影响到兵疫灾害的分布大势。若将清代本部18行省(河北、河南、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、浙江、福建、广东、广西、四川、云南、贵州)视为内地,其余诸省(辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、青海、西藏、台湾)视为边疆,综合图3、图4和表3可以发现:先秦两汉时期兵疫灾害较少且分散,但主要集中在内地,内外比(内地与边疆疫灾之县的比值)11∶1(图4a);魏晋南北朝时期兵疫灾害仍然集中在内地腹心区域,内外比增至17.5∶1(图4b);隋唐五代时期边疆兵疫灾害显著增加,内外比降至3.43:1(图4c),为历史最低;宋元时期兵疫灾害又收缩至中原腹心地带,内外比上升至7.17∶1(图4d);明代兵疫灾害虽然分布范围有所扩大,但仍主要局限于内地,内外比达到20:1(图4e),为历史最高;至于清代,兵疫灾害范围继续扩大,但边疆省份增加相对较多,内外比下降至7.23∶1(图4f),与宋元时期持平。总体而言,统一时期因为开疆拓土的缘故,边疆地区兵疫灾害相对增加,内外比相对较低;分裂时期由于军事对峙移到内地,兵疫灾害范围有所收缩,内外比相对较高。不过,内地人口、财赋相对集中,始终是封建王朝经略的重心,也是战争和疫灾相对频发的地区,其兵疫频度、兵疫广度始终高于边疆地区,整个历史时期平均兵疫灾害的内外比7.69∶1。就全国范围来看,随着时间的推移,兵疫灾害的分布是不断拓展的,先秦两汉时期6省,魏晋南北朝时期14省,隋唐五代、宋元时期15省,明代17省,清代25省(图3、表3)。纵观整个历史时期,兵疫灾害具有由内地向边疆扩展的趋势,这是因为,封建王朝区域开发具有由内地向边疆拓展的空间进程,其开发与拓展一般都以武力征服为先导,军队作为区域开发的先遣军,战争恐慌和水土不服,总有疫灾如影随形。

图3 中国历史时期各省兵疫县数分布变化

(2)兵疫灾害分布重心主要位于南方。兵疫灾害是战争与疫灾的叠加,战争与疫灾发生较多的地区,兵疫灾害发生的几率相应较大。南方地区气候湿热,环境致病能力较强,战争伴生、诱发的疫灾也多,加之中国历史上的区域开发主要由中原向南方拓展,因此,南方地区的兵疫灾害始终多于北方地区,整个历史时期的南北比(南方与北方疫灾之县比值)为2.49∶1。其中,先秦两汉时期为10∶1,魏晋南北朝时期为2.08∶1,隋唐五代时期为1.2∶1,南北基本持平;隋唐五代以降,随着疫灾、战争重心的南移,南北兵疫灾害再次拉开差距,宋元时期为1.39∶1,明时期为2.0∶1,清时期为2.74∶1。图4h显示,历史时期兵疫灾害分布重心经历了2个轮回的变迁:第一次是先秦两汉至隋唐五代时期,兵疫重心先东北后向西南迁移;第二次是隋唐五代至明时期,兵疫重心仍然是先东北后向西南迁移;至于清代,兵疫重心由西南向东南迁移,这是因为清代国家威胁主要来自海上所致。但不管怎么变迁,兵疫重心始终位于秦岭淮河以南的河南和湖北境内。综上所述,兵疫重心的迁移路径,与国家政治、军事形势密不可分:分裂时期多在东部地区形成南北对峙(如宋辽、宋金对峙),兵疫重心向东北偏移;统一时期多向西边征讨(如汉匈之战、唐蕃之战),兵疫重心又向西南偏移。中国历史兵疫重心的变迁,与中国古代农耕区的历史空间进程具有一致性[48]。

图4 中国历史时期兵疫灾害时空分布变迁

(3)战争锋面带沿线的兵疫灾害分布密集。兵疫灾害是战争与疫灾交互作用的结果,战争多发是其充分条件,疫灾多发是其必要条件,战争与疫灾的分布格局奠定了兵疫灾害的分布格局。根据对中国历史战争的总体分析,我们发现,中国历史战争在空间分布上存在三个类似气象学“锋面”特征的战争密集带:一是北部以长城为轴线的农牧交错锋面。北方游牧民族与中原农耕民族的战争是中国民族战争的主线,双方在以长城为轴线的农牧交错地带长期拉锯,形成战争密集带。据统计,西汉至清代(206BC-1911AD)的2 000余年中,北方农牧民族之间的战争多达832次[49],占全部战争的19.47%[6]。因此,农牧交错带穿过的陕西、河北、甘肃诸省成为中国北方兵疫灾害最集中的省份。二是中部以秦岭淮河为轴线的南北分界线锋面。秦岭淮河线是中国重要的自然和人文地理界线,历史时期多次在此形成南北对峙局面,各种政治力量在此交汇,战争多发[50]。因此,淮河穿过的江苏、安徽两省成为中国腹地兵疫灾害最集中的省份。三是南部以海岸线为轴线的海陆交汇锋面。明代以前,中国的陆上威胁大于海上;明代以降,来自海上的军事威胁日益严峻,甚至超过内陆地区[51]。明代的沿海倭患、清代的海疆危机,使东南沿海地区成为多次战争的“策源地”和“重创地”(如清廷收台战争、两次鸦片战争、太平天国战争等)。因此,濒海的广东、福建两省也是中国东南兵疫灾害最集中的省份,甚至由于近代兵疫灾害主要发生在南方,这里也成了全国兵疫灾害最严重的省份(图4g)。

(4)兵疫灾害主要分布在“福州-兰州弧”内。这是中国近3 000年来兵疫灾害分布的总特征。运用ArcGIS10.0中的平均最近邻工具,计算得出中国历史兵疫灾害的平均最近邻指数为0.67<1,检验置信度99%,表明兵疫灾害在空间上呈“聚集型”分布。我们发现,以福州为圆心、以福州至兰州直线距离(约1 820 km)为半径画圆所得圆弧(简称福州-兰州弧)是刻画中国人口分布大格局的特征线,其东南半壁自古是中国的主要农耕区,也是中国的“国家核心区”,人口相对稠密,战争和疫灾也多。如图4g所示,历史时期,东南半壁的土地面积平均占全国的38.30%,人口平均占全国的91.12%,而兵疫灾害占全国的89.61%;几乎所有兵疫灾害频发的中心都分布在这个范围里(图4g),如南京、杭州、北京、开封、襄阳、荆州、广州、成都、昆明等。战争以财富争夺为核心,疫灾以人口密度为依托,“福州-兰州弧”与海岸线围成的区域历来就是中国人口(2010年人口占全国的89.01%)和财富(2010年GDP占全国的93.09%)最集中的区域,这是中国历史兵疫灾害也主要分布在这一区域的根本原因。

2.3 兵疫灾害的系统传递路径

“大兵之后,必有大疫”的俗语,仅展现了兵疫关系链条中的一环,实际上,兵疫互动关系的类型多样,系统传递路径的差异显著,呈现出“枝繁叶茂”的树形特征(图5)。

图5 中国历史时期兵疫灾害系统传递路径树状图

(1)战争诱发疫灾是兵疫灾害最主要的形式。在历史时期全部539起(县)兵疫灾害中,战争诱发疫灾的占43.23%,战争伴生疫灾的占36.18%,两者合占约79.42%。战争进行之中或战争结束之后,由于环境污染、生产破坏、饮食安全等问题日渐突显,加之缺乏有效的卫生防疫手段,往往伴生或诱发疫灾流行。从这个意义上说,疫灾是战争的叠加和延续,疫灾起着雪上加霜的破坏作用。而战争诱发疫灾事件之所以比战争伴生疫灾事件还要多,主要原因是,战争大多是国家行为,政府对战时军中疾疫的流行比对战后民间疾疫的流行要重视得多,如施行的军医制度、军队医疗保障措施在一定程度上缓解了战争过程中伴生疫灾的几率。

(2)非战期间兵疫灾害的发生比重波动上升。图5显示,虽然战争时期的兵疫灾害一直占据主要部分,但非战时期军队因操练、调动、驻防行为所引发的疫灾事件,其频次有波动上升的趋势。历史时期全部539县次兵疫灾害中,19.48%发生在非战时期。考察各历史时期非战期间所发生的兵疫灾害比重:先秦两汉、魏晋南北朝时期均为0%,隋唐五代时期上升至16.67%,宋元时期回落至2.04%,明清两代分别为26.98%和23.45%。显然,统一王朝非战期间发生兵疫灾害的几率高于分裂王朝。历史时期约二成兵疫灾害发生在非战时期,这为当今和平时期对军队疾疫流行的预防提供了历史启示。

(3)普通百姓是遭受兵疫之祸最深重的群体。普通百姓是兵疫灾害的最终承受者,他们可能在战争中肝脑涂地,兵燹之后,好不容易虎口余生,往往又经疫祸荼毒,以致无数生灵,在战前战后,惨遭涂炭。图5显示,在9条兵疫系统路径中,有5条最终都要殃及百姓;在539起兵疫灾害中,殃及百姓的比例更高达60.86%(325起)。总之,兵疫灾害给百姓带来杀戮、疫病,不仅直接造成巨大人口损失,而且还破坏生产、生活和生态环境,间接威胁百姓生存和发展。

2.4 兵疫灾害的社会影响层次

灾害叠加会产生“多米诺效应”[52]。战争与疫灾,单个已是人类顶级灾害;兵疫交加,是两个顶级灾害的叠加,其危害之深重,自不待言。

(1)影响战争进程是兵疫灾害最直接的结果。首先,疫灾对战争爆发具有“激发-抑制”效应。一方面,疫灾可能加剧社会动荡,从而激发战争;另一方面,也可能因为疫灾流行或对疫灾流行的忧虑和恐惧,战争主动方放弃战争,从而止息战争。其次,疫灾对战争局势具有“推进-迟滞”效应。应该说,疫灾对交战双方均有影响,疫灾可能导致攻战方作战失利,也可能导致守战方防御失败,从而对战争进程发生推进或迟滞的影响。赤壁之战中曹操军中疾疫的流行导致了曹操南伐的失败,推进了三国鼎立局面的形成,但也迟滞了曹操统一大业的完成。相比之下,疫灾对战争的“推进-迟滞”效应强于“激发-抑制”效应,表现在疫灾导致战力大减(17.44%)、攻守失败(9.28%)的事件远远多于疫灾触发战争(0.56%)、消弭战争(1.86%)的事件。

(2)人口丧乱流离是兵疫灾害最主要的表现。战争与疫灾都可直接造成大量人口死亡,而战争伴生、诱发的疫灾对人口的危害往往超过战争本身。有个案研究指出,战争中疫病死亡的人数占全部人口损失的70%和战前当地总人口的40%[36]。兵疫灾害造成的丧乱流离的社会影响远不止此。首先,人口是社会系统中最活跃的要素,人口大量减损势必造成劳动力锐减,从而影响农业生产的正常运作,动摇国家安全的根基。其次,兵疫灾害造成大量难民,难民流作为原地待赈的饥民,是疫病的易感人群;作为背井离乡的流民,是疫病扩散的源头;作为铤而走险的暴民,是社会动荡的诱因,更是新一轮疫病在更大范围内流行的动因。随着难民流“饥民-流民-暴民”的身份转换,疫灾由地方到区域再到国家,影响层级不断扩大,影响程度越来越深。

(3)封建朝代鼎革是兵疫灾害最深层的震荡。中国封建社会具有不可逆转的社会治乱周期,战争与疫灾是国家治乱的“显示器”,具有“治世少兵疫,乱世多兵疫”的总特征。因此,王朝鼎革之际,多是兵疫交加之时,大范围的战争与疫灾叠加,可以通过对人口、经济、政治、宗教、文化等要素的影响,进而影响到整个社会的深层次系统,从而使整个社会系统失序,甚至崩溃,最终导致王朝覆灭。西汉末年的绿林、赤眉起义,唐朝末年的黄巢起义,明朝末年的李自成农民起义,无不都是兵疫交加的社会大震荡。中国历史上7次大规模的国家动乱时期:两汉之交[7]、魏晋南北朝[8]、五代十国[9]、两宋之交[10,11]、元末明初[12]、明末清初[37]、清末民初[53],几乎都伴随着大规模兵疫灾害的发生。即使是在相对和平的时期,在疫灾流行之际,许多秘密教社以医病疗疫为托词,吸引灾民入教结社[54],同样给社会动乱和国家安全埋下了长远影响的伏笔。

3 结论与讨论

3.1 结论

通过对中国历史时期兵疫灾害的时空分布变迁的研究,我们得到以下结论:

(1)中国历史时期(770BC-1911AD)至少有兵疫之年224个,兵疫灾害的频度为8.05%。历代兵疫频度具有波动上升趋势,先秦两汉经魏晋南北朝至隋唐五代为第一波,宋元时期经明代至清代为第二波。兵疫灾害频度的变化具有时序共振特征,1860年代的太平天国运动是历史时期兵疫灾害最密集的时期;兵疫灾害广度具有波动上升趋势,隋唐五代时期之后兵疫广度不断扩大。

(2)中国历史兵疫灾害分布由内地向边疆不断扩展,具有统一时期扩展、分裂时期收缩的总特征,但内地始终多于边疆,南方始终多于北方,兵疫重心始终位于南方。北部农牧交错带、中部南北分界线、南部海陆交汇带三个“战争锋面”的兵疫灾害相对密集。总体上为集聚型分布,中国历史上89.61%的兵疫灾害分布在以福州为圆心、以福州至兰州直线距离为半径的“福州-兰州弧”内,该区域历来是中国人口和财富最集中的“国家核心区”。

(3)兵疫灾害具有系统传递路径。战争诱发疫灾是最主要的兵疫灾害关系。非战期间的兵疫灾害较少,约占全部兵疫灾害的两成(19.48%)。兵疫灾害祸害最深的是普通百姓,60.86%的兵疫灾害指向“百姓遭殃”和“军民俱损”。

(4)兵疫灾害的社会影响具有层次性。第一层,兵疫灾害通过疫灾对战争的“激发-抑制效应”和“推进-迟滞效应”直接影响战争进程;第二层,兵疫灾害通过“灾民-饥民-流民-暴民”的身份转换,疫灾流行范围不断扩大,导致大规模人口丧乱流离;第三层,兵疫灾害通过对人口、经济、政治、宗教、文化多要素的影响,进而影响到整个社会的深层次系统。

3.2 讨论

兵疫灾害是战争与疫灾双重灾害的链结,对人类社会具有雪上加霜的打击,危害超过单一战争或单一疫灾的破坏之“和”,产生巨大的灾害叠加效应。因此,研究中国历史时期的兵疫灾害,必须对中国历史时期的战争和疫灾有一个总体的把握。我们完成的国家社科基金项目结题成果《战争与瘟疫:基于中国历史的考察》对此做了系统论述,该成果对中国过去两千多年的“战争集”(A)和“疫灾集”(B)进行了总体性的“合集”(A∪B)研究,发现整个战争和疫灾具有时空上的耦合性。本文的研究,旨在对“战争集”(A)和“疫灾集”(B)的“交集”(A∩B)进行研究,因此研究对象实质上只是那些与战争有着特定关系的疫灾事件,即特定的疫灾研究。尽管我们对于疫灾史料的搜集已经尽了最大努力,但历史文献的记载本身是有缺失的,一般而言,年代越久远,缺失程度越多些;地理位置越边鄙,缺失程度也越多些,这些缺失在一定程度上可能影响研究的定量结果的精确性,但不会影响研究的定性结论的真实性,比如内地兵疫灾害多于边疆、南方兵疫灾害多于北方、三个战争锋面带的兵疫灾害相对密集,等等,这样的结论,我们认为都是可以采信的。还有一点需要说明的是,文中对于兵疫范围(兵疫之县的个数)的判断因为史料描述粗疏,总体有所偏小。