自主创新能力、技术差距与外商直接投资溢出效应

——基于中国制造业企业的实证研究

2019-02-15鲁志国

詹 江 鲁志国

一、引 言

中国进入WTO以来,外商直接投资(FDI)在中国逐渐增加。这为外资企业先进技术向中国本土企业溢出提供了有利条件。那么从本土企业视角来看,哪些因素影响了其对FDI技术溢出效应的吸收,这些微观企业因素对于不同渠道溢出效应的吸收又有何差异,中国应该采取哪些政策和措施保障本土企业有效地消化吸收FDI溢出,成为现阶段经济发展亟待考虑的问题。

近些年较多文献验证了FDI溢出效应存在的门槛效应,谢建国、吴国锋采用了1992到2012年中国省际面板数据,发现只有当经济发展水平、基础设施和人力资本水平超过一定的“门槛值”后,FDI才会出现显著正向的技术溢出。[注]①谢建国、吴国锋:《FDI技术溢出的门槛效应——基于1992~2012年中国省际面板数据的研究》,《世界经济研究》2014年第11期。李斌等利用中国高技术产业省级面板数据构建门限模型,从金融发展与多维度吸收能力视角实证检验FDI技术溢出对高技术产业技术进步的门槛效应。[注]②李斌、李倩、祁源:《FDI技术溢出对高技术产业技术进步的门槛效应研究——基于吸收能力与金融发展视角的门限模型检验》,《国际商务》2016年第3期。Gorg和Greenaway将FDI溢出效应分解为竞争示范效应、人员流动和产业关联效应等因素。[注]③Gorg H and Greenaway D,“Foreign Direct Investment and Intra-Industry Spillovers:A Review of the Literature”,University of Nottingham,2014.还有一些学者将产业关联关系进一步区分为垂直产业内的溢出和水平产业间溢出两类,认为溢出效应的大小和产业本身的性质有关。肖利平、谢丹阳考察了各省份大中型工业企业在引进国外技术情况下的产品创新增长问题,并用消化吸收经费支出和技术改造经费支出作为吸收能力的代理变量,分析吸收能力的非线性影响以及追赶效应。[注]肖利平、谢丹阳:《国外技术引进与本土创新增长:互补还是替代——基于异质吸收能力的视角》,《中国工业经济》2016年第9期。此外,有学者认为,本土企业与外国企业存在技术上的前沿差距是技术溢出效应的重要考虑因素,这在发展中国家吸收利用外资以提升其国内企业的技术水平时表现得非常明显;他们还发现,技术差距与溢出效应的大小成反比的关系,当技术差距较大时,国际技术溢出现象比较明显。

总之,上述关于FDI溢出效应的文献都强调Cohen和Levinthal提出的企业在技术学习过程中存在重要的吸收能力,[注]Cohen W.M.and Levinthal D.A.,“A new perspective on learning and innovation”,Administrative Science Quarterly,1999(35).但一个主要不足是吸收能力的数据不能直接由企业收集到,学界对于吸收能力的度量并没有统一的看法;另外这些文献主要都是对FDI溢出效应的经济增长和产业影响的分析,企业层面的因素也有所涉及,但对于不同溢出渠道的分类研究还较为缺乏。由于数据来源的限制,大多数文献在实证研究中采用的也多是行业面板数据或者省级面板数据,缺乏对于企业微观层面的研究和验证,特别是对于FDI技术溢出效应微观机制的不同渠道的分析有所欠缺,同时对这些因素的关系并没有进行清晰的梳理。笔者认为,这些因素只是溢出效应的表现而非其溢出机制的阐述,并不一定能够产生真正意义上的FDI溢出效应。因此还需要进一步加以考察。

二、假设的提出

技术差距虽然在一定程度上有助于本土企业技术水平的提升,但并非是直接导致溢出效应的根源,“技术差距说”有一个隐含的假设,即只要存在技术差距这种外部技术机会,发展中国家本土企业就可以被动地吸收利用外部的先进技术,但这并不符合现实。实际上技术差距只是企业实现FDI溢出的潜在机会,如果本土企业不能有效地将外部技术加以内部化,技术差距就不能带来真正的溢出。若行业内本地企业的平均技术水平与外资的悬殊过大,技术领先的外资企业可能通过技术、规模等优势对市场进行垄断,从而不利于下游内资企业吸收技术溢出效应,而且使得本土行业无法获得溢出。另一方面,就一些小型的本土企业而言,他们自身没有基础性的研发优势,与外资的技术前沿相差较大,即使有FDI溢出效应的渠道,但是由于缺乏基础的技术学习能力,因而不能够完全吸收和利用FDI的溢出效应。

因此,笔者提出假设H1:本土企业与外企的技术差距在合适范围内才具有溢出效应的单调关系,而非差距越大溢出效应越强。

另一方面,技术溢出的强弱除了要考虑外部技术的影响外,还要考虑企业自身特质的作用。因为外部技术知识的内化过程是一个需要学习方耗费成本的过程。企业成功吸收利用外部技术知识,需要满足一定条件,前提当然是必须有机会让企业接触这些技术,但重要的是技术溢出必须经过企业的识别、消化和吸收等过程才能实现。因此企业除了具有技术差距的学习机会,还必须通过企业内部自主创新的作用才能导致溢出现象的发生。

所以笔者提出下一个假设:

H2:FDI溢出效应通过企业的自主创新能力能够有效地影响本土企业特征。

综合前述文献和本文提出的两个假设,我们提出FDI溢出效应对本土企业的影响机制,如下图:

图1 FDI溢出效应对本土企业的影响机制

三、模型构建与实证检验

(一)数据来源与相关指标的测算

本文借鉴了熊瑞祥、李辉文等研究对企业全要素生产率影响的文献中使用1998-2007年中国制造业企业层面的数据。[注]熊瑞祥、李辉文、郑世怡:《中学的追赶——来自中国制造业企业数据的证据》,《世界经济文汇》2015年第2期。另外考虑到2001年后中国加入WTO,中国正式引入FDI,外资投资开始以中外合资、合营、外商独资等形式进入国内。本文的数据来源于国家统计局2001-2007年中国工业企业数据库,包括销售额在500万元以上的大中型企业、包含总样本量为170多万个。由于企业数据库部分数据存在重复、异常、缺失等问题,这里对数据库做了相关处理以保证计算结果的可靠性,通过样本筛选,删除了工业总产值、工业增加值、固定资产净值以及从业人员为0的样本;并且删除了从业人员小于8的规模较小企业的样本。同时,对每个企业进行了重新编码,起止年份为2001-2007年的大样本企业面板数据。出于对企业所有制的考虑,按照一般做法把外资企业定义为企业股权结构中外资(含中国港澳台)比重大于或等于25%的企业。全部企业中除去外资企业部分为本土企业,其中国有企业样本数约为11.2万,私营企业约为86万。

笔者根据2003年国家颁布的分类标准对2001年和2002年的企业所在行业代码进行了相应调整。为了与投入产出表进行对应,本文只使用到二位行业代码定义行业类别,根据新的行业标准将样本归入30个制造业部门。在测算企业TFP时,参考一般做法,总产出由工业增加值表示。同时为消除价格指数的影响,利用历年的工业品出厂价格指数进行平减处理。对于重要的生产要素投入,其中资本投入由各企业数据中历年固定资产净值年平均余额表示,劳动投入由职工年均人数来表示,并且都经过相应价格指数的平减处理。

进行上述数据处理后,进一步将本土企业分为两类,以进一步考察不同所有制的影响,其中企业的个人资本占实收资本50%以上的定义为私营企业,企业的国家资本占实收资本50%以上的定义为国有企业。

关于企业全要素生产率的测算,一般可以采用OP、LP两种半参数法,但是由于OP方法假定存在投资和总产出的单调递增关系,因此会浪费大量投资数据缺失或为零的企业样本,导致存在一定的内生性问题。LP法考虑了调整成本的存在,并且采用中间投入变量作为代理变量,相比投资作为代理变量,利用中间投入品的数据更加准确,测算的企业生产率更符合实际情况。

关于自主创新测度,笔者参考了鲍宗客,陈艳莹测度企业干中学能力的做法[注]鲍宗客、陈艳莹:《行业干中学、市场规模与市场结构——中国微观制造企业的实证研究》,《管理工程学报》2014年第3期。,在测出企业生产率的基础时,进一步做如下回归:

lnTFPit=γ0+γj+γ1t+γ2hit+γLBD(lnδQit-1+qit-1)+uit

(1)

其中,γj为行业固定效应,t为时间趋势捕捉行业整体技术进步,hit为一般人力资本的测量,控制了行业一般人力资本所引起的生产率的增加。γLBD即为测度的干中学系数,δ为折旧系数,依据传统惯例,笔者将制造业的折旧率选择为15%。Qit-1为上期的总产出,qit-1为上期企业产出,lnδQit-1+qit-1表示t-1期累积的产出。uit为残差项。

(二)建立模型

本文的模型设定和变量定义借鉴了Aitken &Harrison、杨亚平、干春晖的研究思路,[注]杨亚平、干春晖:《后向关联、技术溢出与本土供应商生产率提升——基于制造业企业大样本数据的实证研究》,《经济管理》2011年第9期。考虑了FDI效应的滞后性和对内生性的处理,本文建立基本的估计模型如下:

lnTFPit=γ0+γ1Ht(-1)+γ2Vt(-1)+γ3sizejt+γ4yeart+γ5industryj+αi+εit

(2)

按照一般面板模型的表示方法,i,j,t分别表示个体企业样本、所在行业和时间;γ0表示截距项;αi表示不可观测的企业固定效应;εit是误差项。被解释变量lnTFPit为j行业内的i企业在t年的全要素生产率的对数;H(-1)是滞后1期的为j行业内的FDI水平溢出效应即产业内溢出,同时将水平溢出效应进一步区分为H1(竞争示范效应)和H2(人员流动效应),分别表示采用各外资企业的产值指标和人员指标占全行业比重的数据。将垂直溢出效应即产业间溢出V(-1)进一步区分为VF(前向关联)和VB(后向关联),由行业m的投入品中所有上游行业j中外资企业所提供的份额表示,有关参数从投入产出表中的直接消耗系数表可以获得。[注]度量垂直溢出效应需要利用的直接消耗系数数据来自《2002年中国投入产出表(22部门)》和《2007年中国投入产出表(135部门)》。同理,后向关联效应可由行业j的中间投入占所有下游行业j中外资企业产出的份额表示,该参数也可以从投入产出表中的直接消耗系数表获得,指标测算方法可参考杨亚平的做法。此外,在模型中加入包括了企业所在行业和年度的哑变量(year和industry)以及其他企业特征如企业规模(size)的和企业经营年份的(age)控制。

于是,首先得到以下的描述性统计,结果如表1所示。

表1 中国制造业企业的描述性统计

从测算的生产率样本的数量占比来看,本土企业在所有企业中约占80.33%,私营企业和国有企业分别占本土企业的61%和8%,全部企业中还包括其他的所有制企业如集体企业。本土企业TFP对数均值小于所有企业中的统计值,说明平均而言,外资企业生产率水平高于民营企业和国有企业。外资企业与本土企业技术差距的存在表明企业间存在技术溢出的可能性,也给本土企业提供了学习外部技术的机会,有必要继续引进外商投资以提升本土企业的生产率水平。另一方面还可以看到,民营企业的全要素生产率水平(均值为6.194)明显高于国有企业的均值5.497。

从溢出效应来看,私营企业具有更多的学习优势,从而能够获得更多产业间溢出效应(私营企业的H1和H2的均值水平要大于国有企业)。关于垂直方向上的产业间溢出,私营企业的溢出效应相对国有企业也较大,说明私营企业在竞争和市场行为方面更具有灵活性和更强的模仿学习能力,从而能够更加有效地利用外资企业带来的溢出效应。

(三)实证结果分析

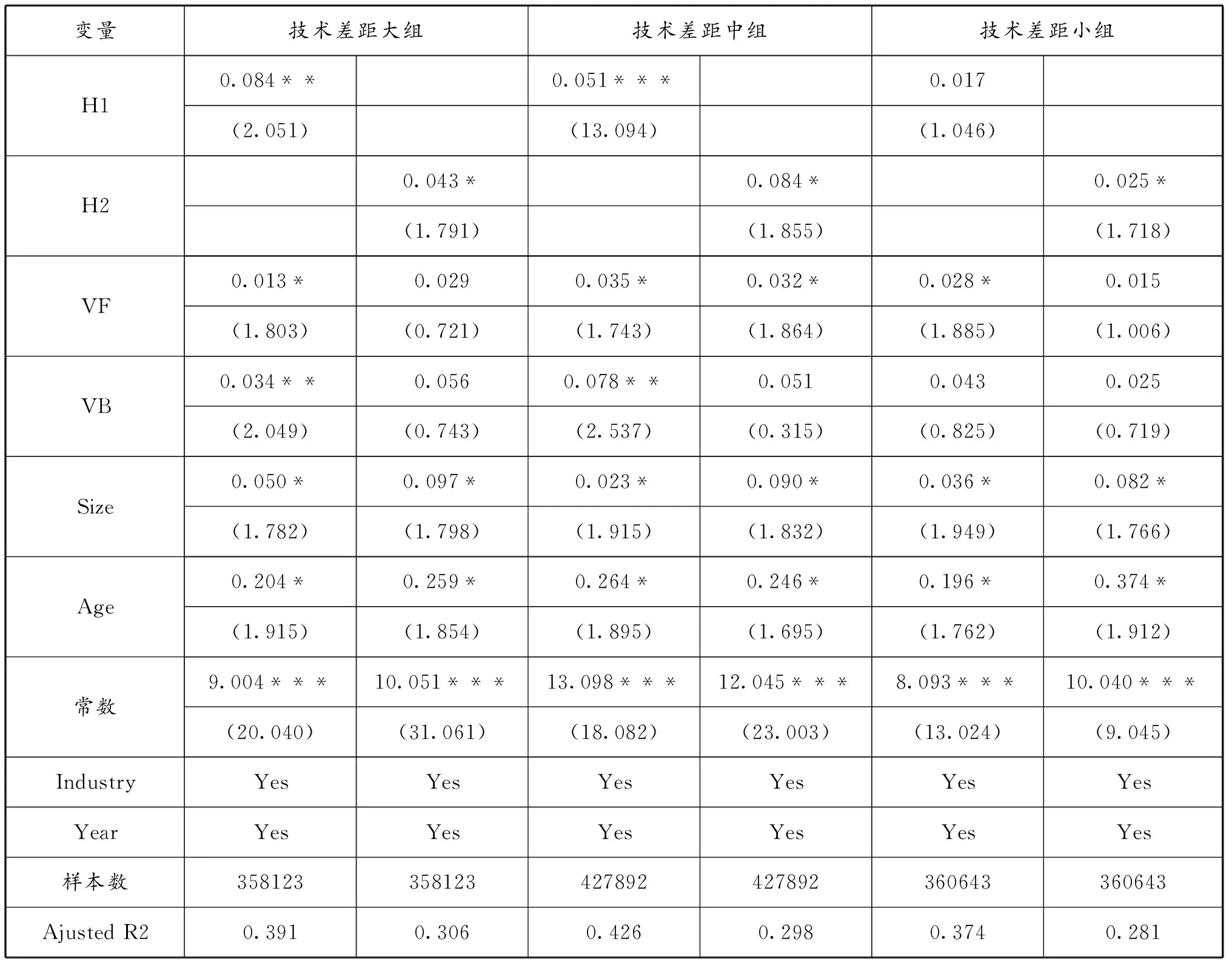

首先,考察本土企业技术差距对FDI溢出效应的差异化影响。下页表2的结果显示,FDI不同渠道的溢出差异受到本土企业技术能力的影响。首先将技术差距定义为同一行业外资企业的平均lnTFP与本土企业自身的全要素生产率水平之比,然后将该比值平均分成三组,分别是技术差距小组、技术差距中组、技术差距大组。通过F检验和Hausman检验,最后选择固定效应模型估计,考虑到存在异方差和截面相关等问题,并且由于数据类型为大N小T,笔者采用广义最小二乘法进行回归,判断显著性时用Driscoll-Kraay标准误差,回归结果如表2所示。根据公式(2),HI和H2分别衡量FDI产业内溢出的竞争示范效应和人员流动效应,VF、VB分别说明产业间溢出前后的关联关系。可以看到,在不同技术能力的本土企业组别中,竞争示范效应存在差异,在本土企业技术差距中等和技术差距小的样本中,竞争示范效应对于本地企业生产率提升分别在1%和5%显著水平上有正向促进作用,而技术差距大组对应的系数不显著,即都没有显著的竞争示范效应。人员流动效应在三组技术能力的本土企业样本中均在10%水平上表现显著,并且对于前两组的溢出系数更大(分别是0.043和0.084),说明FDI溢出的确可以通过人员流动渠道显著促进本地企业技术能力的增长,并且技术能力差距较大和接近的企业不如中等差距的企业通过技术人员流动带来的溢出效应大,说明大量的人员流动还是在一定技术差距范围内发生,这一结论符合本文提出的假设。

其次,针对产业间的溢出效应,无论是前向还是后向关联的溢出系数都没有出现与技术差距递减或递增的趋势,而且显著性水平也并不一致,说明技术差距太高或者太低的企业FDI溢出效应的吸收利用并不十分有效,只有在本土企业的技术能力适中,技术差距与外资企业处于适宜范围的情况下,才最有利于FDI溢出效应的发挥。技术差距越小,越有可能达到和外资企业相同的前沿技术水平,因而缺乏技术再溢出的必要性;同时对于技术差距大的企业可能缺乏基本的模仿创新的能力,即使差距再大,也无法有效地吸收、消化、利用外资的先进技术。原因是技术差距只是外部的技术机会,能否有效提升企业自身的技术水平,更重要的是企业自身的内部因素。实证结果与本文提出的假设预期一致。

表2 本土企业技术差距对FDI溢出效应差异化实证结果

注:这里采用的是滞后一期的回归结果。括号内为对应的t统计量,*表示10%水平显著,**表示5%水平显著,***表示1%水平显著。

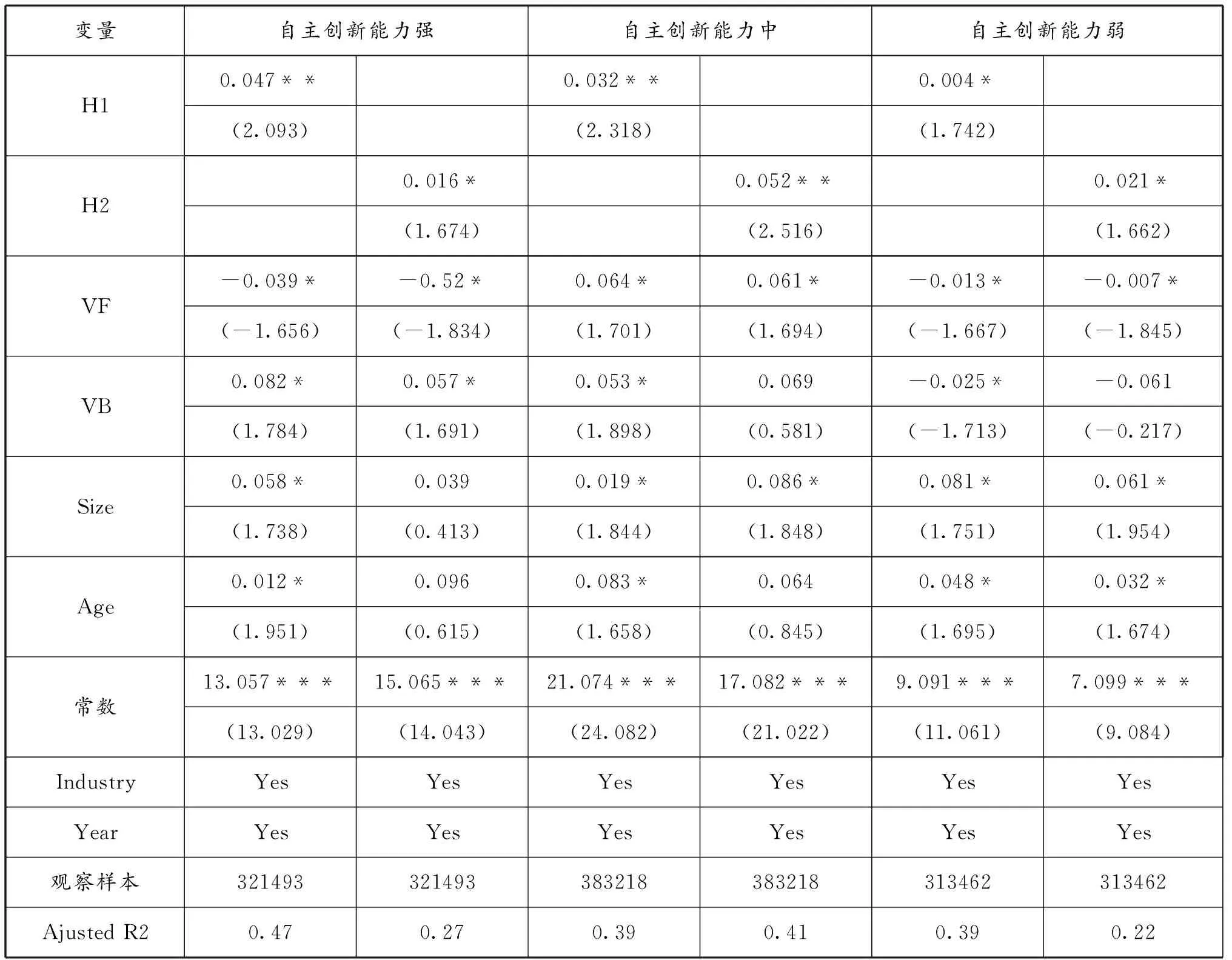

笔者进一步考察本土企业自主创新能力对FDI溢出效应差异化影响的实证分析,利用鲍宗客、陈艳莹的测算方法,进一步对企业的自主创新能力进行分组检验,以考察自主创新能力对溢出效应的影响,得到的实证结果如表3所示。结论是显而易见的,可以发现,自主创新能力不同,对应的竞争示范效应系数均为正数,但自主创新能力越强,系数程度越大(依次是0.047、0.032,并且前两组显著性为5%),说明本土企业接受外企技术溢出时,技术模仿能力强的企业能够更加有效地利用吸收外资的先进技术。能力强的企业为了保持原有市场规模,有意与外资企业展开直接竞争,其可能采取的方式是通过增加研发投入和规范生产,提高自身技术水平,降低成本。在这种情况下,外商直接投资的竞争效应更有可能发生。如果本土企业自主创新能力低,则竞争示范效应难以实现(H1系数是0.004,显著小于其他两组的值),原因可能是存在负向挤出效应,企业自身的技术水平比较薄弱,即使投入成本也无法有效利用外资的前沿技术,或者面对国外先进技术,本土企业通常缺乏模仿学习的竞争机制,难以获得有效的溢出效应。人员的流动效应H2的系数与自主创新能力没有正比关系。自主创新能力中等的企业的人员流动效应最大,系数为0.084,说明这部分企业一般通过人员流动的方式来获得FDI的溢出效应,以技术人才的引进来促进提高生产率。而能力强的企业往往通过更好的薪酬待遇来留住人才,减少企业人员的流动。另外一个可能的原因就是企业所有制类型对人员流动效应有较大影响,后文将进一步针对这个可能因素加以讨论。

再次,自主创新能力高的企业的后向关联系数大都为正(前向溢出结果并不一致),且在10%水平上显著,说明外资企业的进入能够有效地促进上游能力强企业的发展,并且能力越强的企业的后向溢出效应越强,说明这些企业较早致力于提升企业自身的学习模仿能力,加上具有自主研发的创新和管理水平,因而外资的进入带来正向的促进提升作用。而那些自主创新能力弱的企业无论是在前向关联还是后向关联上,都出现负的溢出现象,这可能是因为这些企业缺乏核心竞争力和技术实力,外资企业的进入导致这些企业的效率损失或挤出。这个结论也说明并非技术差距越大,正向溢出就越大,技术差距也可能带来负向溢出。

表3 本土企业自主创新能力对FDI溢出效应差异化影响的实证分析

注:这里采用的是滞后一期的回归结果。括号内为对应的t统计量,*表示10%水平显著,**表示5%水平显著,***表示1%水平显著。

进一步将本土企业样本、国有企业样本以及私营企业样本分为自主创新能力强、中、弱三组,进行回归检验,来研究国有企业和私营企业在受到自主创新能力影响时,所表现出的FDI竞争示范效应、人员流动效应、前向关联以及后向关联的差异。实证回归结果表明,[注]限于篇幅,实证结果从略,有需要的读者可向作者索取。不同所有制下自主创新能力对于不同渠道的溢出效应的影响并不一致。

就人员流动效应而言,国企和私企的表现有所不同。在私营企业中,能力越强的企业,人员流动效应越大;而在国有企业中,自主创新能力越强的企业,人员流动反而越小。原因可能是,自主创新能力强的国有企业可以提供更好的待遇以留住高技术人才,从而使他们不想流动到外企或私企;而自主创新能力弱的国有企业的领导层面临压力,更可能通过技术人才的引进和辞退低技术员工来达到增效的目的。而在民营企业中不存在这个问题,自主创新能力强的企业有可能获得更好的经济效益和规模的扩张,从而带来更多的人员流动。

在垂直效应的比较上,无论是国企还是私企,自主创新能力越强,垂直效应越强。原因是如果企业本身具有较高的技术水平和吸收能力,就可以更有效地对外资企业进行模仿学习,从而获得更多的溢出效应。就私营企业而言,由于它们往往能更灵活和更及时地调整生产经营,所以相对于国有企业来说,其垂直溢出效应更加明显。而私营企业或国有企业在前向关联渠道中的FDI溢出效应表现为负,可能是由于国外技术和品牌的垄断优势,使得外资在与本土企业商谈合作事宜时具有较大的议价能力,实际上增加了下游本土企业的成本,并在一定程度上不利于本土企业的技术水平和生产率的提高。但是从表中可以看出,自主创新能力越强的企业的前向关联的负向溢出往往越小,说明这些企业可以凭借自身的技术优势和学习能力获得与上游外资企业讨价还价的能力,而那些不具备这种能力的企业不得不做出让步,其生产率提升也就更为缓慢。

值得注意的是,虽然本文在建模过程中采用自变量滞后期进行回归,但不能完全消除内生性对结果的偏误和非一致影响,如遗漏变量偏误和数据测量偏误等。本文分别采用Durbin-Wu-Hausman和Davidson-MacKinnon检验内生性,结果显示存在一定的内生性。由于本文的样本数据类型为短面板数据,可以采用SYS-GMM方法来克服模型内生性问题,并分别对模型进行Wald检验、AR模型检验以及Sargan检验,结果表明本文采用的模型线性关系显著,排除了序列自相关与工具变量过度识别对模型有效性的影响。在SYS-GMM模型的检验结果中,各解释变量的系数符号和显著性与固定效应的实证结果相比,均没有明显差异,这说明本文的内生性问题并不严重,结果仍然保持稳健。除此之外,本文还尝试加入其他控制变量,如出口交货值占产业销售值的比重,来度量外贸依存度和2005至2007年企业研发投入数据,得到的结果仍然一致。

四、结论与政策建议

本文利用中国工业企业大样本数据2001至2007年的微观面板数据,对FDI不同溢出渠道对本土企业生产率的影响情况进行了实证研究。研究结果表明,与外资企业技术差距太大或者太小的本土企业对FDI溢出效应的吸收利用都不十分有效,只有当本土企业的技术能力适中,与外资企业的技术差距处于适宜范围的情况下,最有利于FDI溢出效应的发挥。同时在垂直效应的比较上,无论是国企还是私企,自主创新能力越强的企业,所表现出的垂直效应往往也越强。

基于上述研究结果,笔者认为,一方面中国还有必要继续引进外资,但不能过于依赖外资,政府有必要加强对外资进入国内产业的合理引导,同时更要着力加强本土企业自身的核心竞争力,其中包括自主创新能力和学习模仿能力,使得国有企业和私营企业均能够从产业内的竞争示范、人员流动以及产业间的后向关联渠道获得正向的外资技术溢出效应。另一方面,内资企业与外资企业保持适中的技术差距最有利于获得溢出效应,而且这些溢出效应主要通过产业内的水平溢出和产业间的后向关联渠道产生,技术能力的适度提升能够增大内资企业对于部分溢出效应的吸收。

因此在引进外资时既要注意量的总额度,更要注重质的需要,优先选择具有国际先进技术的外资企业,充分发挥竞争示范、人员流动和后向关联效应对内资企业的积极影响。对于与外企技术差距大的本土企业来说,应着力提高对外资企业技术的消化和吸收能力,这种吸收能力也即企业自主创新的能力能够将外资企业带来的知识进行内在化利用并且对其加以模仿或修改,逐渐将其转化为适应于自身生产经营的需要。当然自主创新的能力的提高是一个缓慢积累的过程,需要企业自身长时间的培养以及适宜的国家政策的扶持。就国有企业而言,要通过激发国有企业提升自主创新动力和能力,促进其充分发挥主动性并且利用与外企合作的机会,通过学习、竞争以及更优的人才引进制度,学习下游外商客户的先进技术,合理控制企业规模,避免规模和制度冗余现象,增强对FDI溢出效应的吸收能力,促进国有企业技术水平的提高。对于私营企业,应该落实相关政策,加大支持力度,消除所有制歧视,为企业竞争搭建更公平的平台,构造更加合理的法制环境,培育私营企业的竞争能力,支持其通过合理途径适度扩大规模,提升企业的生产技术水平。