放弃对“稳定”的期待,打开合唱新世界的大门

——评“第三届中国原创合唱新作品指挥研习班”之潘行紫旻新作

2019-02-15赖菁菁

赖菁菁

2019年4月,“第三届中国原创合唱新作品指挥研习班”和“第五届‘心声’新作品音乐会”再次在华南师范大学音乐学院拉开帷幕。对全国各地慕名而来的学员们来说,除了现场聆听“打卡”多首合唱新作品外,相关作曲家的创作专题讲座、作曲家与指挥家共同排练的环节同样非常具有吸引力。“心声”新作品音乐会集结了刘晓耕、夏彦彬、潘行紫旻、何崇志和郑依洋等多位作曲家新近创作的具有较高艺术水准的合唱作品,展现了他们在合唱作品的题材风格、表达方式和创作理念上的不同倾向与偏好,呈现出完全不同的审美创作方向。他们在研习班上阐述自己的音乐创作风格,“解密”自己合唱作品的构思,并与指挥共同指导现场排练,让参加本次活动的学员和教师们获益良多,对合唱作品的诠释和解读着实有超越以往的透彻、明晰。其中,青年作曲家潘行紫旻的合唱音乐与创作解析展现出丰富的20世纪音乐观念与个人审美意趣,表现出新一代作曲家在对稳定调性、节拍和节奏的“放弃”中探索通往合唱音乐新世界的方向与路径之特征,下文将尝试对他的创作进行分析与解读。

潘行紫旻博士毕业于美国犹他大学作曲系,目前任教于华南师范大学音乐学院。他擅长将多元的作曲技法运用于诗意的想象和感悟,创作有《三个终极问题》《夜宿山寺》《小小无锡景》《寻隐者不遇》等合唱作品。这些作品有的偏通俗,具有清晰的旋律化风格;有的则偏艺术化,着力挖掘合唱能够承载的音乐表达方式,类似《三个终极问题》这样艺术化的作品无疑对合唱团的诠释形成了更大的挑战。

在“心声”新作品音乐会中演唱了潘行紫旻的新作《云中》和套曲《花的诉说》。这两部作品的歌词都来自新创作的象征主义诗歌,套曲《花的诉说》的四个乐章—《雏菊》《茉莉》《玫瑰》《蒲公英》展现了人生境遇中“离别”的主题。为了同时满足听众的接受和个性的表达,《雏菊》和《玫瑰》更趋于内在;《茉莉》和《蒲公英》则更加传统,优美的旋律与诗画情境深受合唱团的喜欢,尤其是《蒲公英》已成为国内各种合唱音乐会中的“热门金曲”。在研习班的作曲家讲座中,潘行紫旻从音乐的核心基本材料出发,阐述了自己作品中的创作理念和思路。本文除了“心声”新作品音乐会上演出的作品,还引用了他的其他代表作品,以便读者更充分了解作曲家的音乐风格。

色彩化和声与开放性调式

潘行紫旻提倡立足于现代和声观念来进行合唱音乐创作,他对色彩性和声与开放性调式的运用,在本次音乐会演唱的两首作品中均有突出的展现。有些和声手法的运用打破了以T—S—D—T为功能框架的传统和声进行,模糊了和声的调性功能,无法完全靠传统的功能和声的语法原则来理解。

1.非功能性的和弦或非传统结构的和弦

作曲家以不太常用的色彩性和弦来替代原本的调性主干和弦(主和弦、属和弦与下属和弦)。比如《蒲公英》乐曲的引子(见谱例1),合唱团四个声部依次构唱出了非传统结构的和弦“B—C—F—A”。潘行紫旻解释说非三度叠置的和弦包含了更多性质的音程,单看这个和弦,就包含了大二度(—C)和纯四度(C—F)两种在传统七和弦中不包括的音程。当然,这个和弦可以视为B大调中省略了七音()和九音(G)的属十一和弦,这种具有混合功能因素的和弦(包含属三和弦与下属三和弦)在流行音乐编曲中经常出现,它在《蒲公英》中数次取代属七和弦解决到主和弦,获得了色彩化的音效。《云中》一曲在音乐的强位置多次运用具有不稳定性质的大七和弦来代替了属七和弦或是主和弦的音响结构,减缓了音响的张力与方向感,满足乐曲所要表达的在云中自由飞翔的意象。

谱例1 《蒲公英》 引子第1-4小节

2.离调模进

在以和声色彩为先导的音高组织逻辑影响下,作品的调式调性更加不稳定,有时旋律动机连续进行远关系的离调模进,让原本熟悉的旋律翻出新的花样。比如在《小小无锡景》一曲中,作曲家对这一短小的民歌调子进行了多次离调模进,以纯色彩性的调性对置让原本耳熟能详的民歌旋律获得新的聆听动力和一定的艺术化表现张力。

3.平行和弦

色彩变换丰富的和声线条是潘行紫旻合唱作品的个性化标签。平行和弦是色彩性和声的典型手法,即非旋律声部按照一定的和弦结构,随旋律声部的走向作平行进行,将原来单线条的旋律“加厚”成为色彩化、和弦式的旋律。《云中》在“我当啊,乘着它凛冽的气息,去向远方,不畏千里迢迢”的乐句(见谱例2),a小调主和弦(A—C—E)进行到第19小节的拿波里降II级(—D—F),这个大三和弦的和声效果以平行和弦的进行方式,继续大二度下行平移至第21小节的—C—(其中C音延迟出现),再以小二度下行平移至第22小节的G—B。大三度和声连续进行的音画手法,表现和美化了“跃入云中,去向远方”的歌词内涵。

谱例2 《云中》 第16—24小节

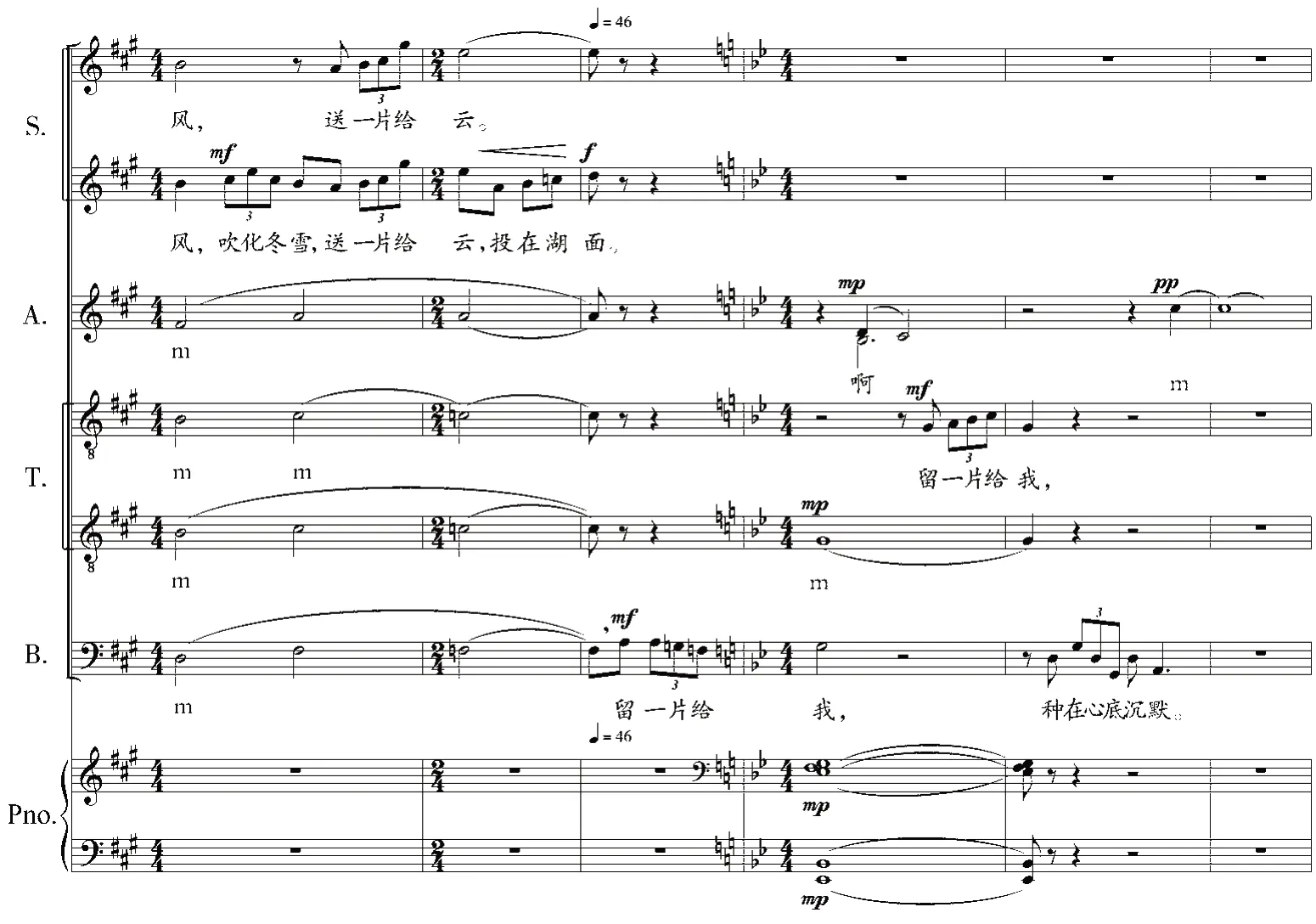

谱例3 《雏菊》 第31—36小节

色彩化的和声连接还有重要的结构功能,帮助音乐转调或是过渡到下一乐段。《雏菊》的“送一片给云,投在湖面”乐句(见谱例3),作曲家以第31小节的A大调VI级(—A—)和弦,平行进行至第32小节的降VI级和弦(F—A—C—E),从原本的A大调转向了二度下行的g小调。在以单个色彩和声凸显“云”之音乐意象的同时,实现远关系调性的转换。

作曲家在创作过程中往往会形成对某些事物、某些意象的偏爱,所选择的作曲手段也会将这些偏爱“标记”出来。潘行紫旻以色彩性的和声变化手法来构成“云”“飞翔”等主题的音乐意象,色彩性和声跳脱了调性引力系统造成的失重感和飘忽感,恰恰与挣脱地心引力飞翔云端的身体体验相通。在演唱这类作品时,不必纠结是否可在理论上分析出调性,把握音与音之间的音程关系、纵向和声色彩更为关键。

4.自然调式

由巴赫所代表的后期巴洛克风格和由海顿、莫扎特、贝多芬所代表的维也纳古典乐派共同建立起了大小调式体系的和声规范。而自然调式风格的和声体制,则主要采取不同调式的相互交替融汇,作为发展演进的主要方式。“以大小调式和声规范构成的和声进行是力度性的,不同调式的相互交替则是色彩性的。”①为了追求色彩性的音响表达,潘行紫旻会以“泛自然音主义”的理念来创作旋律。“泛自然音化”是来自尼古拉·斯洛尼姆斯基在其文论《1900年以来的音乐》中首创的术语,主要是指:“旋律与和声均以纯自然音阶为基础的一种新的音乐风格。自然音体系各音在纵向和声结构上可作各种自由的组合,既可为三和弦或七和弦形态,亦可成为带有附加音的和弦,有时亦形成复合和弦的组合,但均在同一自然音体系内。”②当这样的音乐围绕着某个非大小调体系的其他中心音或中心和弦运行时,就可能形成各式各样的自然调式(又被称为中古调式、教会调式)。比如,《云中》一曲的开篇与结束段落的旋律(见谱例4)便是如此,旋律依附于和声的音色形象和歌词的音调,形成了混合利底亚的自然调式,旋律围绕着主音G运动,旋律终止于F—G的大二度进行。

谱例4 《云中》 女高音声部主旋律

5.音级集合

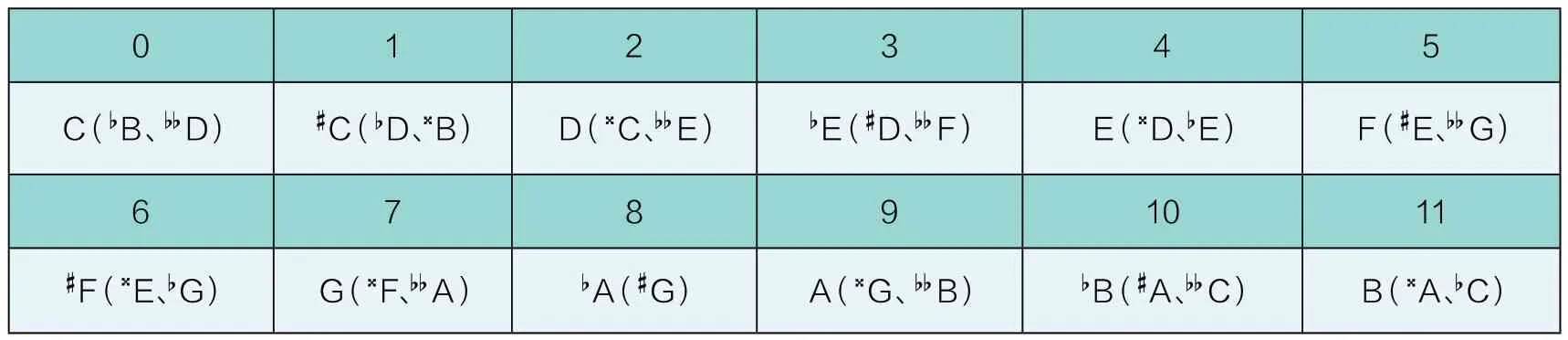

作曲家尝试以音程集合概念,而非调性原则来组织音高材料。音级集合是美国著名音乐理论家阿伦·福特(Allen Forte)基于20世纪无调性音乐的音高组织特征,以数学集合论为基础的音乐分析方法。音级集合理论的优势在于:“对音高结构之内涵及其相互关系间的量化分析与比较研究,为现代音乐结构提供一套较为严密的分类标准和更为科学的分析方法。”③音级是指半音阶中的12个音,从0—11的数字,依次代表了一个八度中的每个半音(0代表C,1代表、和三个等音,依此类推)。连在一起的几个音级按从左到右的排列标记出来(距离最小的音程在最左端,依次出现由小到大的音程关系),写出相对应的音级数,括号中的这些数就代表了一个音级集合(见表1)。

表1

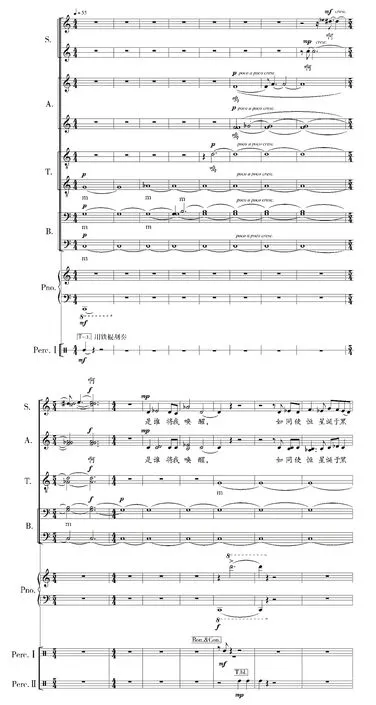

潘行紫旻在2018年受复旦大学“Echo合唱团”委约创作的合唱作品《三个终极问题》中便使用了音级集合的创作概念。这部三乐章的合唱套曲的创作灵感来自三个经典的哲学拷问,乐章标题分别为:《我是谁》、《我从哪里来》和《我要到哪里去》。作品展现了作曲家对人生终极问题的迷茫与求索,创作风格也最为自我和释放。第一乐章《我是谁》的第一段(见谱例5)唱道:“是谁把我唤醒,如同使恒星诞于黑暗,是谁予我名字,如同将混沌宇宙点燃……”为了营造一种迷雾重生的“混沌”之感,作曲家运用了音级集合理念创作引子。他选择了0、1、4的音级组合,在不同声部进行模仿:男高音Ⅱ声部与男低音Ⅰ声部为G——B;女中音声部F—()—A;女高音声部为C——E(音级发生变化为0、3、4)。

当音级模进纵向交叠之后,我们以几个声部构成的纵向和声色彩来看,则是在主和弦(C——G)上方叠置了两个减七和弦,分别为:B—D—F—与C———(A),这种音响上的“混沌”正好映射出乐曲的主角“我”在自我诘问时的迷思缠绕。

谱例5 《我是谁》 引子,第1—15小节

节拍律动与节奏模式的动态变化

节奏、节拍律动的紧缩与舒张,规则与参差的多重对比与变化,也是潘行紫旻合唱音乐中的典型特征。《云中》和《雏菊》都多次出现非对称的、双拍子与三拍子律动转换。音乐律动的实时变化,打破了听众对方整型乐句结构造成的听觉惯性和以此形成的聆听惰怠,这种趣味性和新鲜感时刻牵动着听众的关注力。

更为关键的是,这些变化与音乐内容表达之间的关系。比如谱例4《云中》的女高音声部主旋律部分,在相似的乐节中作曲家对节奏的扬抑所做的微调。第5、6小节与第7、8小节的节奏模式相同,旋律走向类似,所配的诗节也是对称关系—“穿透了潇潇的雨,掠过了隐隐的鸟”。但正是它们之间一个四分休止的差别(“穿透了”之后休止符为一拍半,“掠过了”之后为半拍),形成了音乐上些微的递进处理,足可见作曲家对作品工笔画般的细腻描画。

一些特色化的节奏型也被运用于乐曲的氛围塑造,《玫瑰》一曲开始围绕着“Re”音(见谱例6),以各声部交织的节奏性念诵,似是对亡灵的超度,又似对水手号子的回忆。

谱例6 《玫瑰》 第1—5小节

多层次、多形式的人声音色塑造

合唱作品的音色塑造虽然一部分由指挥的审美诠释实现,但关键因素还是取决于作曲家的音色组合能力和设计,根据人声的细致变化,设计出丰富的音色层次。合唱中,同声与混声之间,单声部、二声部、三声部与四声部之间的音色对比,音色的淡或浓、单纯或丰厚等,以及音色维度的渐进变化,都是作曲家构建作品音色层次,推进音乐整体张力的有效手段。作曲家有时非常节制,避免将音乐配得太满,应如同中国山水画审美一般做减法和留白。

《花的诉说》中的四首乐曲在声部配置上“各抒己见”,体现出丰富的情感张力变化。《雏菊》一曲的旋律从始至终都没有使用混声音色,一直由女声营造乐曲的情绪意境,直到第24—35小节男声与女声交替演唱“燕尾尖尖,把春光剪成三片,送一片给风,吹化冬雪,送一片给云,投在湖面,留一片给我,种在心里沉默”。这种始终克制的音色运用,符合乐曲孤寂的情感氛围。《茉莉》一曲的主歌部分纯女声和纯男声交替演唱,直到第28小节才出现四声部同唱旋律的音色,推动对“绽放芬芳,多少个夜晚我们一同纵声欢笑”的快乐往昔的追念。《玫瑰》使用了混声音色与女声独唱的对比,分别描述“葬身海底的水手”与“海岸边的恋人”两个截然不同的音乐形象。《蒲公英》则运用了饱满的混声音色,将整部作品推向情感抒发的高潮。可见,声部的多种配置和灵活运用,在作曲家创作合唱套曲时发挥了结构性作用。

当然,音色的渐进变化还可细致入微到单一乐句中。《云中》的第51—53小节(见谱例7)的音色精致纤细,和声从协和的小九和弦(G——D—F—A)进行到不协和的大七和弦声部。为了匹配“星辰”由“亮”向“暗”的和声色彩变化,声部安排也从高到低,从同声到混声地依次进入。

潘行紫旻的合唱“音色盘”中还经常出现人声模拟音效。《雏菊》使用双混声合唱团的配置,其中一个合唱团模仿山谷幽窟中的各种风声,或以气声、拟声应和歌曲演唱中的声态。作曲家在演唱指南中说:“合唱团Ⅱ分别站在舞台两边,也可以站在二楼两侧观众席。”这样的布局制造了超大空间感的声场,立刻唤起听众置身于深山空谷之中的多重感官体验,并由此联想到作曲家意图隐喻的心灵上的空虚、寂寞与冷。

谱例7 《云中》 第50—53小节

说话声也成了镶嵌在合唱演唱中的独特音色。《三个终极问题》的第一乐章《我是谁》的中段(见谱例8),各声部交替以气声说出带节奏的“我是谁”,直接呼应了“回声呼唤我的名字”的歌词。而第59小节乐谱上标记的任意节奏与速度(random dynamics and speed)的“我是谁”,是对“迷惘催生我的言语”的白描。此后,音乐从第61小节走向了和弦式织体的高潮。

谱例8 《我是谁》 第56—61小节

第二乐章《我从哪里来》的引子部分(见谱例9),作曲家要求合唱团以介于气声和念白之间的发声状态呼出偈语般的歌词:“道生一二三又生万物,千里之鹏始源于北海……”节奏化的念诵由口及心,与之后相同歌词的演唱(第27—44小节)在音色上反差极大,节奏和语调上又互有关联。

谱例9 《我从哪里来》 第14—19小节

器乐声部(钢琴)的倚重

作为一位有着丰富器乐写作经验的作曲家,潘行紫旻丝毫不浪费合唱作品中的器乐声部的艺术表现力。在他的重要合唱作品《三个终极问题》中,打击乐的演奏扮演了对立于“我”的无尽无常的天地,担负了极其重要的音响角色。通常作为伴奏的钢琴声部表现力被挖掘和拓展,形成与合唱音响相辅相成之势。有时钢琴音响的“戏份”很足,《玫瑰》展示了现代演奏技法(见谱例10),以各种刮弦和扫弦、手掌拍弦、泛音奏法营造出海底的神秘与阴森,与乐曲的独唱相呼应。

有时钢琴声部承担了主旋律。《蒲公英》的第40—47小节和第48—54小节两段的音乐设置非常类似,只有男高音声部不同。此刻钢琴弹奏主旋律声部,如果指挥能够在第一段突出钢琴声部,与第二段形成对比,无疑会让音乐更有层次,更符合作曲家的创作意图。

有时钢琴能够制造一种广阔的音响空间。《云中》的钢琴声部在纯人声的引子之后才进入,当合唱声部唱完“我当握着你未送达的手稿,入云中招摇”之后,钢琴声部在第13—15小节奏响了相隔五个音区的音程(C—e4),极端音区构成的和弦或音程,昭示着“风起云飞”的意象!

谱例10 《玫瑰》 第50—57小节

谱例11 《我要到哪里去》 第108—113小节

音乐结构与戏剧构思

无论是通俗化作品,还是个性化作品,潘行紫旻都避免在音乐叙述方式上的平铺直叙,注重将音乐的曲体结构和诗歌戏剧性构思相统合。《花的诉说》的音乐结构尤其意图凸显了诗歌的核心意象。追忆往昔的《茉莉》,尾声部分不完整再现了第一乐段的乐句和音乐气氛,似对念念不忘回忆瞬间的回响;《蒲公英》自由飞翔,却在中段(第55—68小节)停驻在 “你”身旁,凸显了渴望停留扎根又身不由己的怅然;《玫瑰》比较特别,讲述了一个凄美的爱情传说,水手在海中遇难,玫瑰花般的恋人在岸边哀祷,郁郁而终。作曲家采用对比的音乐形象来刻画角色:恋人形象摘引了苏格兰民歌小调《夏日里的最后一朵玫瑰》中的旋律,象征玫瑰花般美好的恋人;号子般的节奏律动,唱出水手们的海中长眠。两种音乐形象彼此衬托、呼应,使玫瑰的形象更加绝世而独立,让听众更能感受到爱侣生离死别的遗憾与无限感伤。

《三个终极问题》的音乐戏剧构思则更加宏大,前两个乐章《我是谁》《我从哪里来》一直弥漫着混沌、求索和诘问,而到了第三乐章《我要到哪里去》的末段(见谱例11),随着“琴音不绝,悠悠梦转。舟行川上,悠然相看。问余何适,廓尔忘言”的歌词,音乐也进入到和谐悠扬(由五声音阶构成的旋律)、升腾鸣响(打击乐使用编磬的音色与奏法)的意象。听者仿佛在词曲作者的带领下经历一场灵魂的涤荡与洗礼,最终到达“仙乐飘然”“欲辨已忘言”之境。

结 语

潘行紫旻的合唱音乐创作以色彩化的和声、多层次的音色组合、戏剧化的音乐构思,将诗歌中的场景、情态,以及充满象征意味的动态逐一呈现,并且注重音乐的和声色彩、节奏律动、音色层次、音乐叙事不断地协调变化,构成了一种与诗歌匹配的可知可感又充满动势的音乐姿态。而以往作为传情达意核心要素的旋律,则更多是用于配合以上音乐要素的效果,因此也极易挣脱传统的调式调性音响系统。

音乐的核心因子往往决定了作曲家的创作方式。潘行紫旻创作的核心因子可能来自一个色彩性的和声效果,“投射”“编织”于乐曲的细节之中,根据作曲家的个人趣味,在不对称、不稳定因素上多作发挥。在指导合唱团排练时,潘行紫旻要求团员们保持典型的西方合唱音色,在演唱和声性段落时尤应清晰和直接。

总之,作曲家以颇为包容的态度对待现代与传统创作技法。一方面,潘行紫旻没有固守于专业艺术音乐圈,在创作中充分考量委约合唱团的合唱属性与水平层次;另一方面,用作曲家自己的话说就是在创作中“夹带私货”,通过适量的当代音乐技法运用,使合唱作品在接受群体(表演者、聆听者)的听觉习惯中注入一定程度的陌生感,让作品更经得起揣摩与时代沉淀。

听潘行紫旻近年创作的合唱音乐不难感受到他鲜明的自我意识,以及相对模糊的国家、民族音乐标签和界限,他企图对复杂而又普世的人性做更多地抒发和宣泄。这位“85后”作曲家的作曲理念恰恰反映了当代中国人在多元文化的交融中成长与生活的状态,国际化与民族性或许不再是有明确界限和分野,而是充满关联与融合的概念。作曲家正在这样的文化关联域中,表达出自己的身份认同与创作审美。

近年来,“走出去”和“引进来”的合唱活动络绎不绝,在对不同合唱文献的风格把握、演唱呈现、合唱声乐训练技巧等方面拜师求艺,成绩斐然。但,中国合唱作品终究需要更多时间进行创作的积累,需要一代代作曲家持久的倾情投入。作为一种承载着艺术化与通俗性双重审美价值的艺术形式,合唱音乐始终期待语汇、风格和类型更多元化的创作。华南师范大学音乐学院举办的中国原创合唱新作品指挥研习班,以及由苏严惠教授、孙歆然老师带领的学院合唱团,为合唱作曲家、合唱专业圈和热爱合唱音乐的听众搭建了一个优质的原创新作品展示平台,这一系列活动业已成为国内合唱界每年翘首以盼的“新曲发布会”。期待这些多姿多彩的“中国声音”被聆听,被更多合唱,团体演唱并传颂世界!

注 释

①吴式锴《和声艺术发展史》,中央音乐学院出版社2015年版,第356页。

②桑桐《和声学教程》,上海音乐出版社2008版,第369页。

③〔美〕阿伦·福特著、胡晓编译《音级集合理论概述》,《音乐探索》1987年第3期。