基于信息熵的山东省城市建设用地演变及驱动力分析

2019-02-13曲鲁平张全景翟腾腾

曲鲁平,张全景,2,翟腾腾

(1.曲阜师范大学地理与旅游学院,山东 日照 276826;2.曲阜师范大学土地研究中心,山东 日照 276826)

0 引言

随着城市化的不断推进,人口聚集产生的聚集效应引起社会需求量的增加,进而导致城市建设用地加速扩张,城市建设用地内部结构也不断发生变化[1]。其不仅反映了城市内部建设用地各地类比例状况,也是显示一定区域内城市扩张的标志,还能够映射出一定区域范围、一定时期的经济社会的发展状态。《国家新型城镇化规划》中明确指出,要按照“五位一体”的总体布局,走绿色、高效、集约的土地资源开发道路,切实提高新型城镇化背景下土地资源开发的综合效益。在建设用地审批的严格控制以及供应不足的现状下[2],进行城市建设用地结构的研究,对城市土地利用结构的优化调整、土地利用规划的制定和效益评价[3]、促进新型城镇化过程中城市建设用地与经济社会系统相协调具有重要意义。

当前,国内外相关学者对建设用地的研究也取得了较为显著的成果。吕晓[4]对建设用地扩张的空间均衡态势进行分析,探讨了建设用地扩张与多因素间的耦合关系;何丹[5]探讨了城市建设用地适宜性评价的指标体系;鲁华宇[6]从数量和布局上分析了建设用地存在的问题;梁发超[7]对建设用地景观格局动态演变进行分析,探讨建设用地的演变机制。对于建设用地结构的研究主要集中于建设用地结构布局以及建设用地结构评价上,对城市建设用地内部结构动态演化的研究也主要集中于单个具有显著性特征的大城市。在建设用地的空间研究上,学者多采用马尔科夫链[8]、神经网络分析法[9]、洛伦兹曲线和基尼系数法[10]等。信息熵可以用来描述、刻画系统的有序程度,利用信息熵可以综合的反应城市建设用地结构在一定时期内的动态变化。该文借鉴前人的研究成果以及城市建设用地相关标准规范,对城市建设用地分类变更前后数据进行重新分类整合得到统一的分类标准,利用信息熵的方法分析山东省近年来城市建设用地结构的演化特征,并利用主成分分析法,对山东省建设用地演化的经济社会影响机制的驱动力进行定量化分析。

1 研究区概况

山东省总面积15.71万km2,占全国总面积的1.64%。全省下辖17个地级市。山东省作为中国经济最发达的省份之一,在全国经济建设和社会发展中具有举足轻重的地位。截至2015年末,山东省常住人口9847万人,实现生产总值6.30×104亿元,人均生产总值6.42×104元,公路通车里程达到26.50万km。与经济社会发展速度相对应的城市建设用地也呈现出快速扩张的趋势[11],自2006年来,每年以4.8%左右的速度增长,至2015年末,山东省城市建设用地就达到了4407.70km2,年均增长达到165.45km2。

2 数据来源和研究方法

2.1 数据来源

研究采用的数据主要包括2类:建设用地数据主要来自《中国城市建设统计年鉴》2006—2015年;经济社会指标主要来自《山东统计年鉴》、《中国城市年鉴》。部分指标数据无法直接通过相应计算得到。该文城市建设用地是指市辖区建成区内建设用地,由于自2012年城市建设用地划分标准变更,因此为研究需要,依据《城市用地分类与规划建设用地标准(GBJ137-90)》和《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》,将城市建设用地分为居住用地、公共设施用地(公共管理和公共设施用地和商业服务业用地)、工业用地、物流仓储用地、道路交通用地、公用设施用地、绿地共7类。并根据此重分类数据对山东省建设用地结构进行研究。

2.2 研究方法

2.2.1 信息熵

信息熵是由美国数学家香农提出,由于信息是系统有序程度的度量,因此信息熵就成为描述、表征系统不确定程度以及测度系统紊乱程度的指标。建设用地结构信息熵可以综合地反映一定时期研究区域内各建设用地类型的动态变化以及转化的程度,对区域建设用地结构规划、调整具有一定指导作用[11]。因此,信息熵就成为了刻画空间规律的重要特征量[12]。从理论上来讲,土地利用信息熵值的大小可以反映土地利用结构的有序程度。在建设用地结构研究中用来从整体上反映其结构的多样性。假定一个城市建设用地总面积为S,可根据职能分成n种类型,每类的面积Si(i=1,2,…,n),各种建设用地类型的面积占该区域建设用地总面积的比例为Pi[13],则建设用地结构信息熵可定义为:

(1)

信息熵H用来描述城市建设用地的多样性。其大小能够反映建设用地的类型数量和各类建设用地面积分布的均匀有序程度。当熵值H越大时,则说明建设用地的类型越多,各地类面积越接近[14]。当研究区域内建设用地面积相等,即S1=S2=……Sn时,则信息熵值最大。由于信息熵本身存在一些弊端,使不同阶段的可比性不大,因此为提高研究精度,引入均衡度和优势度进行进一步说明。

(2)

E表示均衡度,E(0,1),E的值越大,表明建设用地结构越均衡;反之,E越小,则表明建设用地结构越不均衡。当E=1时,则建设用地的利用达到最理想的均衡状态,当E=0时,均质性较差,开发状态不稳定。

D=1-E

(3)

D表示优势度,优势度是指在研究区域内,建设用地中的某一种或某几种建设用地类型在该研究区域范围内起支配地位的程度。

2.2.2 主成分分析

主成分分析法最早是由K.皮尔森对非随机向量提出来的,尔后H.霍特林将该方法推广到随机向量。在分析一些问题时,经常会收集与研究对象相关的尽可能多的信息,以期获得对研究对象较为全面的认识,但是过多的变量在处理和分析中较为繁琐,大量的信息会对分析造成障碍,而主成分分析法可以较好地克服这一障碍。主成分分析法就是通过降维的方法,在尽量减少信息损失量的前提下,将内部相互关联的各个指标降维到少数几个综合性的指标来描述和综合反映原来较多的信息[15]。它是通过协方差矩阵的内部结构关系,将原始数据利用线性组合形成几个综合性的指标(即主成分),通过主成分分析方法,可以在研究复杂的多种指标时抓住主要矛盾。

3 山东省城市建设用地动态演变分析

3.1 城市建设用地规模变化

从时间上看(图1),山东省城市建设用地规模近十年来不断上升,从2006年的2753.18km2增加到2015年的4407.70km2,10年间净增长1654.52km2,年平均增长率约4.8%。居住用地、工业用地仍然是占城市建设用地总规模较大的地类,其规模变化也较为显著。居住用地从2006年的824.29km2增长到1308.03km2,年均增长4.73%,工业用地由643.66km2增加到1044.10km2,年均增长4.96%。城市建设用地各地类的规模均呈现增长态势,增长规模较大的为道路交通用地、绿地,年均增长率分别达到5.01%、5.20%,物流仓储用地增长幅度较小,增长率为3.30%。

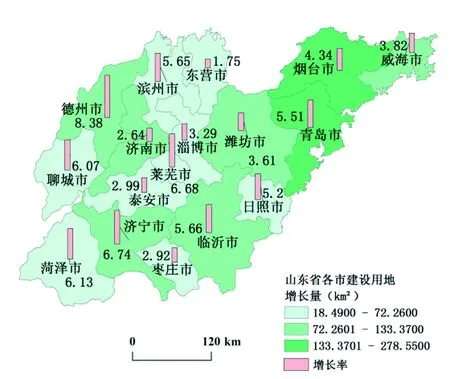

从空间上看(图1),城市建设用地增长规模在空间上存在较大差异,增长总量高值区主要集中在东部沿海核心城市青岛、烟台,其中青岛市增长量最高,10年间增量达到278.55km2;中值区主要是在威海、潍坊、临沂、济宁、济南、德州;低值区主要是在东营、滨州、日照、枣庄、莱芜、泰安、菏泽、聊城。随着山东半岛蓝色经济区发展规划的不断推进实施,作为经济社会发展领头城市、且具有优越区位的青岛、烟台两市的城市建设用地总量也增长较大。

图1 山东省各市建设用地增长规模

山东省各市城市建设用地年均增长率差异也较为显著,近十年来,德州市、聊城市、菏泽市、莱芜市、济宁市建设用地增长速率较快,增速达到6%以上;青岛市、烟台市、威海市、临沂市、滨州市、淄博市、潍坊市平稳增长,增速一般在3%~6%;枣庄市、泰安市、济南市、东营市增速放缓,增速小于3%。随着山东省西部隆起带发展规划的实施推进,山东省西部城市也加速推进经济、社会建设及产业结构的调整,因此建设用地的需求也不断增加,建设用地的总规模也快速增长。

3.2 城市建设用地结构变化

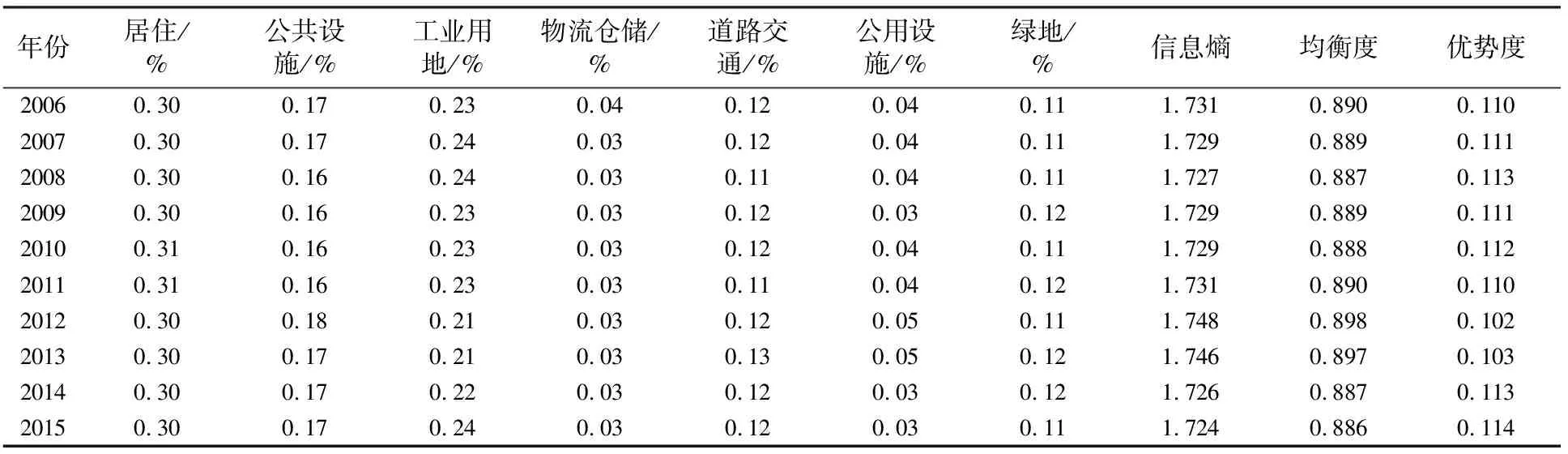

通过对山东省2006—2015近十年的城市建设用地构成及信息熵、均衡度、优势度的变化分析(表1、图2),山东省城市建设用地结构的信息熵值时空特征和变化规律如下:

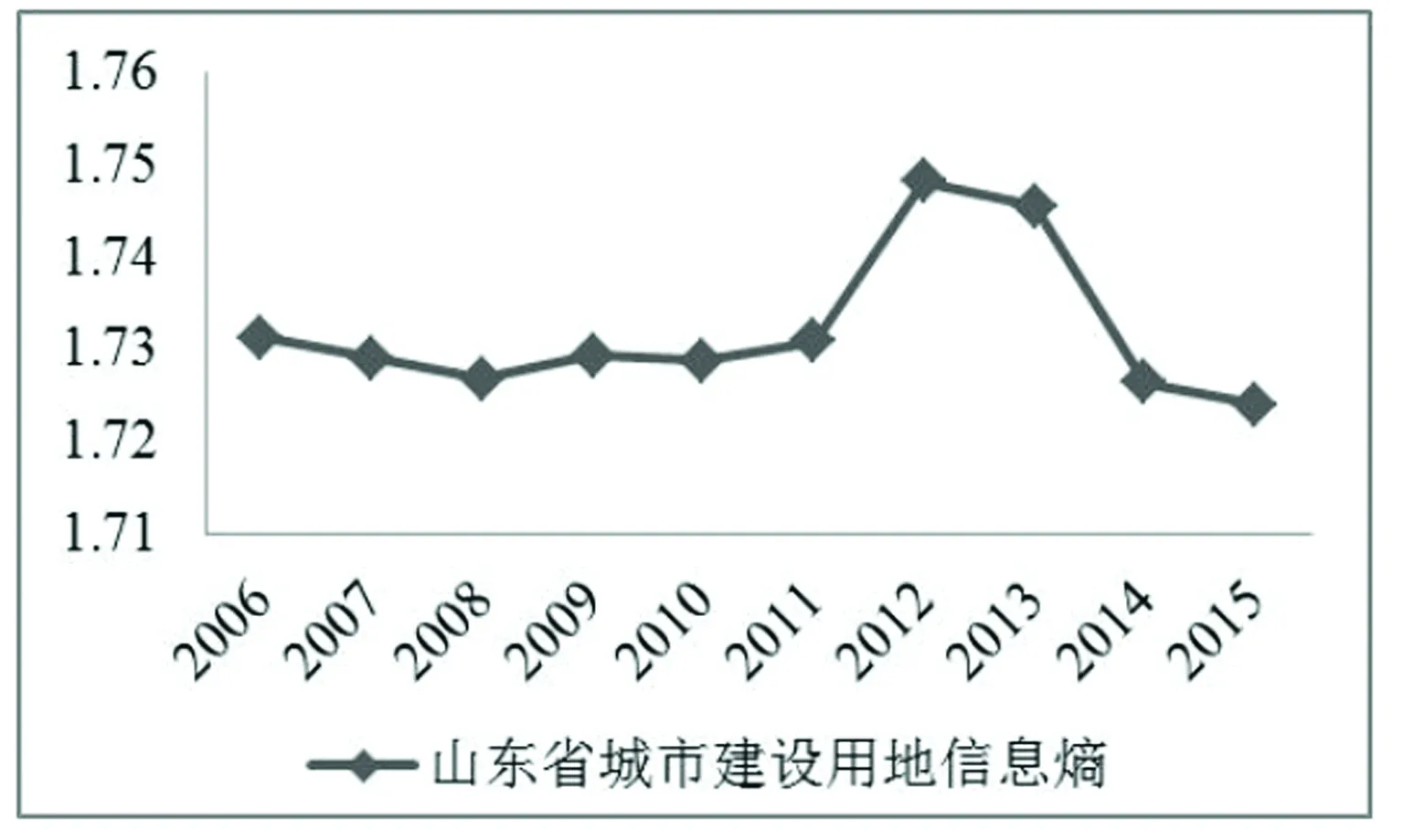

(1)从总体变化上看,2006—2015年间信息熵大体呈现下降—上升—下降的波动变化趋势(图2),城市建设用地内部结构多样性不断发生变化,说明在近十年时间里,山东省城市内部尚处于不稳定的开发状态,信息熵波动起伏,建设用地内部结构变化不稳定。2008年和2012年是2个重要的转折点,2006—2008年,熵值呈显著下降趋势,说明2006—2008年,山东省城市建设用地类型丰富度和复杂程度不断降低,城市建设用地处于快速开发状态。自2008年,城市建设用地信息熵整体呈上升态势,2009年信息熵虽发生微小降低,但对整体趋势影响较弱,城市建设用地内部结构规模进一步缩小,城市建设用地的开发逐渐稳定。2012—2015年间(图2),信息熵再度呈现显著下降趋势,城市内部建设用地多样性再度减弱,城市建设用地各地类规模差别再度出现。

(2)均衡度的变化与信息熵值变化规律大致相同,2006—2008年,均衡度逐渐下降,说明山东省城市建设用地出现不均衡的态势,并逐渐增强,优势度较高,存在个别建设用地类型规模的迅速变动;2008年和2012年是山东省城市建设用地结构变化的转折点,2008年,均衡度开始呈上升趋势,说明山东省城市建设用地结构又逐渐趋向均衡态势,城市内部各类型建设用地的面积差别逐渐减小,用地结构均质性态势增强。2012年,均衡度又呈下降趋势,城市建设用地均衡态势减弱,各用地类型间差距再次显现。

表1 2006—2015山东省城市建设用地构成及信息熵与均衡度

图2 2006—2015年建设用地信息熵变化趋势

(3)通过信息熵值和均衡度的计算和分析可以看出,山东省城市建设用地均衡度变化呈先下降后上升再下降的波浪式变动。2010—2012年,建设用地信息熵和均衡度平稳增加,城市建设用地开发利用态势平稳,各地类的增减基本处于平稳的态势,变动幅度较为稳定。2006—2011年间山东省的城市建设用地职能较为齐全,在发展过程中熵值会先降后升,再逐渐趋于稳定。由于在2008年以前,山东省城市建设用地处在发展开发期,建设用地的单项职能必然会出现其优势性,使信息熵值、均衡度值下降,随着城市建设用地结构的优化调整、社会经济、产业结构以及环境条件的稳定,各类建设用地职能逐渐稳定,彼此之间相互协调之后,信息熵值便会上升。但随着城市化进程的加快,城市功能和设施的不断健全和完善,城市人口涌入量及社会需求的不断增加,使城市建设用地需求量也随之增加。土地作为有限的资源,当一种用地增加时必然将导致另一种用地的相对减少,城市内部建设用地结构波动发展成为必然趋势,伴随着经济、社会的再调整,用地结构的再调整、不稳定的地类规模变动是必然的。2012年中共十八大提出了全面建设小康社会,促进农业转移人口市民化,调整空间结构,增加绿色空间,控制工业用地等一系列政策,这些政策的调整也促使土地结构发生改变。因此2012—2015年间,经济、社会需求的再调整导致山东省城市建设用地信息熵再度呈下降趋势,城市建设用地再次出现不均衡的态势,城市内部建设用地结构也出现不稳定,各项建设用地规模差别再度出现。公共设施用地、物流仓储用地有所减少,居民用地、工业用地以及交通用地仍在持续扩张,是城市建设用地结构中的相对优势地类。

3.3 山东省城市建设用地演变驱动机制分析

建设用地内部结构变化同经济增长、社会进步、人口变动、生态环境、产业结构之间具有密切的联系[14]。各因素之间相互耦合,对城市建设用地产生重要影响[15-17]。影响城市建设用地变化的驱动因素较多,分析和处理的难度较大,较为复杂。因此选取主成分分析来综合处理这一问题。根据主成分分析的思路,选取固定资产投资x1、总人口x2、人均可支配收入x3、居民消费水平x4、市区生产总值x5、人均GDP x6、单位从业人员数x7、绿化覆盖面积x8、第一产业产值比x9、第二产业产值比x10、第三产业产值比x11、人均道路面积x12、公共交通客运量x13为自变量因子,建设用地面积y1为解释变量因子。以2006—2015年的数据作为分析样本,应用spss17.0软件对样本进行分析,得到相关系数矩阵、特征值、贡献率和累计贡献率(表2、表3)。

由表2相关系数矩阵可以看出,在影响山东省城市建设用地结构的13个驱动因子之间存在不同程度的相关关系,x1与x3、x1与x5、x2与x6、x3与x4、x3与x5、x4与x5、x5与x6之间有较大的相关性,相关系数都大于0.990。根据相关系数矩阵分析,影响山东省城市建设用地面积的13个变量因子存在明显的相关性。因此,可利用主成分分析法来分析,并通过分析提取到2个主成分。2个主成分的累计贡献率达到了96.517%,第1个主成分解释了变量信息的83.626%,第2个主成分解释了变量信息的12.891%,2个主成分提供了变量较充足的信息,采用主成分分析的效果也会比较好。由此,可以继续得出主成分荷载矩阵。

通过表4可知,绿地覆盖面积、人均生产总值、市辖区生产总值、居民消费水平、市辖区总人口、居民人均可支配收入、固定资产投资、公共交通运营量、单位从业人员数与第1主成分存在明显的相关性,第二产业产值比重、第三产业产值比重、第一产业产值比重与第2个主成分存在明显的相关性,说明产业结构调整对城市建设用地的变动也起到了重要的作用。因此可将影响山东省城市建设用地的驱动因子归纳为经济因素、环境因素、交通和人口因素以及产业结构因素。

表2 驱动因子相关系数矩阵

表3 特征值、主成分贡献率及累计贡献率

表4 主成分荷载矩阵

(1)经济因素。从第一主成分的构成来看,以GDP、居民消费水平、人均可支配收入、固定资产投资为主的经济因素对城市建设用地动态变化具有较为显著的影响。随着经济全球化的迅猛发展,国民经济有了飞跃式的发展,致使人民的可支配收入增加,居民消费水平提高。推动居住者追求更高的物质享受从而扩大居住面积,居住用地由2005年末的760.1km2增长到2015年的1302.87km2,相应的设施服务、道路广场等固定资产投资也有所增加。城市固定资产投资额从2006年的9949.86亿元增加到2015年的4.74×104亿元。经济的高效发展就要求拓宽城市空间来不断满足城市发展的需要,因此城市建设用地的增加就成了难以避免的发展问题。

(2)人口和交通因素。经济的快速发展也带动农村居民向城市地区的流动,高校的扩张也使得更多的大学生在城市工作、定居,造成城市人口数量的不断增加。山东省城市人口由2006年的2385.34万人增长到2015年的2880.07万人,大量外来人口需要解决居住问题,外来人口对住房的需求加速了城市建设用地面积的增加。同时政府近年实行保障性安居工程,增加了保障性住房的建设,使得城市内部居住用地的比例有所增加。城市内公共交通客运量、私家车拥有量不断增多,就要求扩大城市内的道路交通面积。青龙高速、胶州湾大桥等一系列重大道路工程也增加了道路用地。山东省抓住机遇举办了“全运会”“亚洲沙滩博览会”等国际性活动,交通基础设施得以大力完善,因而对外交通道路面积也有所增加。

(3)环境因素。随着城市的快速发展,经济社会的进步,人们已不满足当前的生存环境需求,开始探索更宜居,更优美的生活环境,在物质需求的基础之上人们开始增加精神上的需求,因此对城市美化便提出了更高的要求。为了满足日益增长的大众精神需求,城市中的绿地和广场用地有所增加,绿化覆盖面积由2006年的1.33×105hm2增长到2015年的2.40×105hm2。

(4)产业结构因素。产业结构因子作为构成第2主成分的主要因子,其中第二、三产业的比重对城市建设用地动态变化具有显著的影响。在21世纪早期,由于大力发展工业,以及建筑业的蓬勃发展,第二产业产值在早期所占比重较大,第二产业也成为山东省的主导产业,第二产业的发展成为山东省城市建设用地结构调整的主要推动力。但随着近几年“退二进三”的产业结构调整政策的实施,第三产业产值比重开始有所增加,伴随着第三产业的不断兴起,第三产业对城市建设用地结构的推动作用也逐渐增强。

4 结论

(1)通过对山东省2006—2015年城市建设用地总规模的分析发现,山东省城市建设用地由2006年的2753.18km2增加到2015年的4407.70km2。建设用地总量增长较大的主要是东部沿海主导城市青岛市和烟台市;建设用地总规模增速较快的城市主要是分布在西部隆起带的德州市、聊城市、菏泽市、莱芜市、济宁市。表明经济社会的发展必然引起建设用地规模的扩张。

(2)通过对山东省城市建设用地结构信息熵的分析发现,山东省城市建设用地结构信息熵呈现先下降后上升再下降的波动变化趋势,表明山东省城市建设用地结构处在不断变化和开发的过程。居住用地、工业用地仍是山东省城市建设用地中优势较大的地类。

(3)通过主成分分析方法,影响山东省城市建设用地总量和结构的动态变化的主要因素为经济因素、环境因素、人口和交通因素以及产业结构因素。