上海城市地质工作发展与展望

2019-02-13张阿根

张阿根

(上海市地质学会,上海 310108)

1 上海传统地质工作进程[1]

新中国成立后,伴随着上海城市建设和社会发展的进程,上海市地质工作步入快速发展轨道。1954年上海市首次公开报道上海地面沉降,估计每年下沉10 mm;1956年对全市数百口潜水观测井,定期测量水位及水温;1958年上海市组建专业地勘队伍,开始了全市范围大规模的地质调查和找矿勘探工作。开展了1∶20万地面磁普查,基本查明了上海地区的主要磁异常;编制全市33个规划地区共688 km21∶1万~1∶5万的工程地质图,进行1∶20万高精度航空磁法普查。

1960年上海市地质勘察局成立,市政府开始全面管理地质工作,并相继开展了地铁工程地质勘察。运用物探、钻探等手段开展基岩中内生金属矿床普查找矿;编制了1∶2万的上海市最早的水文地质图件;在全市范围开展了1∶5万重磁普查和1∶20万工程地质、水文地质普查工作;尤其是自60年代开始的上海城市地面沉降的监测与控制研究,更是凝聚了上海地质工作者智慧和辛劳的结晶。

自1921-1965年,市区地面平均累计沉降1.76 m,最大沉降量达2.63 m,地面标高已低于黄浦江高潮位2 m左右,这45年间市区地面沉降年均达39.1 mm,最大年沉降量达110 mm,大于500 mm的沉降面积达121 km2,上海市区出现了严重的地面沉降灾害现象。自1966年以来,上海地质工作历经探索,深入开展全市地下水资源调查和含水层储能研究,建立一批地面沉降监测水准点和基岩标、分层标,并定期监测。采取压缩地下水开采、实施人工回灌及调整开采层次等有力措施,在控制地面沉降上取得了十分显著的效果。经过50多年持续不断的努力,上海地面沉降终于摆脱了快速增长的势头,进入微沉阶段,有效地缓解了上海地面沉降灾害对城市发展的影响,城市地质工作被誉为上海城市发展的“先行官”和“保护神”,也为世界所嘱目。

2 问题导向与需求推进

20世纪90年代,改革开放的大潮引发了上海城市建设的巨大发展,中央决定开发上海浦东新区,全市4000多幢高楼的急剧耸立,东方明珠、浦江大桥、横贯市区的地下隧道、高架道路、磁浮和轨道交通等一大批重大市政工程的建设,催生着上海城市地质的快速发展[1]。

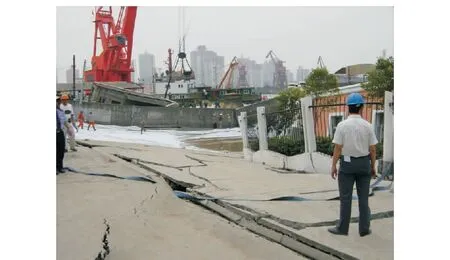

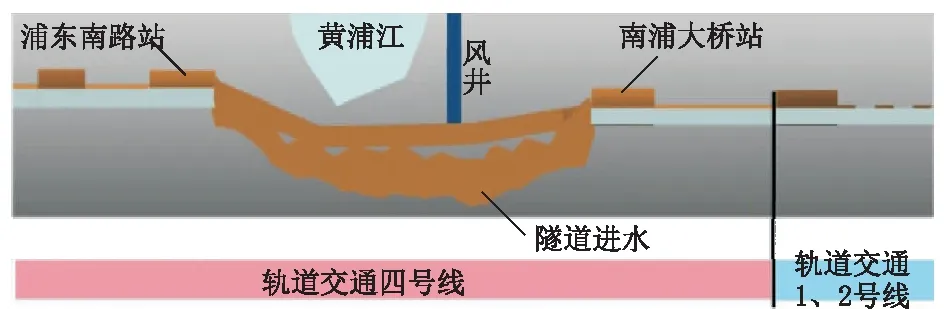

2003年,在上海城市地质调查项目提出之际,恰遇在建的“地铁四号线”滨江段发生重大塌陷事故,隧道上下行线发生严重的流沙涌水,形成沉陷漏斗;周边大楼、泵站、防汛墙和道路发生明显变形、倾斜,并部分坍塌(见图1),地面裂缝加剧,急剧沉降塌陷(见图2)。险情发生后,抢险指挥部立即指令地勘单位组建抢险队伍奔赴现场开展地质调查,参与抢险工作。

图1 房屋倾斜、倒塌Fig.1 Declining and collapse of houses

在上海地铁四号线抢险工程中,新组建的上海市地质调查研究院运用地质雷达、高分辨率SH波浅层反射波法、瞬态瑞雷面波法勘探[2]及水上高密度多波列地震影像法等综合工程物探方法,查明了地铁隧道变形、破损状况,快速、准确地圈定了受地面塌陷影响,周边土体的扰动范围及深度,并对江底隧道的状况进行了实时勘察[3]。专家组在险情发展过程中,依据物探和钻探对险情造成的最大损坏作了分析(见图3),及时采取应对措施。上海地勘队伍在现场及时开展监测、钻探、灌浆、封堵等措施,确保抢险工作正常、快速进行和抢险人员安全,为指挥部抢险决策和指导抢险工程及时提供了技术资料[4]。

图2 路面裂缝、塌陷Fig.2 Cracking and sinking of ground

图3 事故最大损害分析示意图Fig.3 Worst damage analysis of incident

(1)采用旋喷桩,对渗水处紧急封堵。

(2)在主堤内侧增设拉森钢板桩。

(3)在主堤和内侧地面进行注浆,以稳定土体,减少并控制土体扰动范围,有利保护隧道及周边建筑(见图4)。

上海地铁四号线塌陷事故造成了巨大经济损失和社会影响,通过直接参与现场调查与抢险,更加突显了大规模地下空间开发过程中地质工作的重要性和紧迫性。同时,也深感上海现有地质工作还不能适应上海城市发展需要,突出问题表现在:

(1)全市工程地质资料分散,缺乏统一的查询平台。

(2)重大工程区域地勘资料精度不足。

(3)上海市地下分布较广的浅层砂含水量高、易引发地质灾害,未能引起设计和施工单位的足够重视。

图4 钻探灌浆Fig.4 Grouting by drilling

(4)对塌陷场地开展监测的技术方法不适应、现有物探仪器分辨率较低、解译效果不明显。

(5)地勘队伍参与地下工程抢险经验不足,缺乏有效的应急方案和措施。

上海地铁四号线塌陷事故抢险的经历启迪、催生了新一轮上海城市地质工作的进展。

在上海市人民政府和中国地质调查局共同推动下,自2004年开始,采用部市合作形式,正式启动了上海三维城市地质调查工作。为此,首先开展了社会需求调查,先后有近百家单位、4500人次参加了上海城市地质座谈调研工作,新一轮大规模城市建设中,迫切需要地质工作从城镇体系布局、地下空间综合规划、城市安全保障等方面,立足于综合的城市地质调查研究,根据地质结构特点评价城市规划和建设,科学确定城市的地质环境容量,分析地质环境变化(地面沉降、环境地球化学及海岸带环境等)对城市安全的影响,要求地质工作构建保障上海经济社会发展的新体系。

在上海城市地质调查项目策划过程中,时任国土资源部副部长兼中国地质调查局局长寿嘉华多次听取汇报,先后两次到沪与时任上海市委副书记王安顺、杨雄副市长探讨合作开展上海城市地质调查的可行性、目标任务,明确了“总体规划,分步实施,重点先行”的工作原则[5]。时任中国地质调查局张洪涛副局长就项目组织、重点工作推进、成果表达和社会应用等方面提出了明确的指导意见。

2004年4月21日,中国地质调查局和原上海市房屋土地资源管理局共同组织了《上海市三维城市地质调查项目可行性方案》论证。同年4月24日,国土资源部副部长寿嘉华与上海市政府副市长杨雄分别代表国土资源部、上海市人民政府共同签署了项目合作协议(图5)。上海城市地质项目正式启动,上海地质工作迎来了新的发展起点。

图5 国土资源部与上海市人民政府签署项目合作协议仪式Fig.5 Signing ceremony for co-operation between Ministry of State Land and Resources and Local Government of Shanghai

3 上海三维城市地质探索与创新

上海三维城市地质调查工作,经历了社会需求调查和工作方案编制、野外调查和验收、综合研究和成果应用等3个阶段,历时4年多。先后搜集利用资料总数据量约800G,完成施工钻探38000 m,地震剖面267 km,各类测试数据35400条,形成专题成果报告36份,成果图件1580余张。项目开展期间得到了部市领导、院士专家的悉心指导。项目实施期间,承办了两次全国城市地质工作研讨会,召开30多次阶段成果研讨会,与其它试点城市开展了广泛的成果和经验交流。为确保城市地质调查成果及时服务于上海重大工程建设,先期重点开展了世博会址、临港新城规划区的地质调查工作。

上海三维城市地质调查工作中,对城市地质概念、调查方法、成果表达和社会应用等方面进行探索和总结。城市地质是综合考虑影响城市及其发展的各种地质因素,研究地质因素为城市发展所提供的资源、所施加的约束条件和城市化对地质环境产生的反馈作用,从而为城市规划、建设和发展服务的地质工作[1]。城市地质调查工作不仅包括以往城市地区重点开展的水文地质、工程地质和环境地质工作,还应针对重大地质问题,从进一步加强区域地质、第四纪地质调查,重点查明三维城市地质结构,结合城市规划建设中的突出地质问题,开展综合评价研究,进一步提高城市地质工作的基础性、战略性和实用性。

通过4年来的努力,实现了目标任务,成果得到了广泛应用,并取得了如下创新和突破[6]。

(1)首次建立了上海三维基岩地质、第四纪地质、工程地质和水文地质结构模型,根据立体地质结构特点,对上海城市总体规划进行了后评估,对地下空间开发地质环境适宜性进行了评价。

(2)在地面沉降防治措施研究基础上,建立了真三维地面沉降耦合模型,把地面沉降防治与城市安全结合,初步建立了地质环境监测与地铁等生命线工程安全预警机制。

(3)环境地球化学调查成果在农用地分等定级、基本农田保护等工作中发挥了重要作用,并把基本农田质量动态监测纳入了日常工作。

(4)首次开展了上海城市地质环境容量评价研究,重点进行了地下水环境容量、地球化学环境容量和城市建筑容量评价尝试。

(5)研发了三维可视化的上海城市地质信息管理和服务系统,实现了基于多源、海量数据的三维地质结构模型建立,实现了地质过程模拟和综合分析评价,使地质工作流程与信息化工作得到较好的融合,已成为上海城市地质的业务工作平台。

上海三维城市地质调查工作实施期间,曾多次参与地质灾害调查、监测和抢险。2009年6月27日凌晨,本市闵行区在建的“莲花河畔景苑”商品房小区工地内,发生一幢13层楼房向南整体倾倒事故,经地质勘查查明,房屋倾倒的主要原因是,紧贴该楼北侧,在短期内堆土过高,达10 m左右;与此同时,紧邻该楼南侧的地下车库基坑正在开挖,开挖深度4.6 m,大楼两侧的压力差使土体产生水平位移,过大的水平力超过了桩基的水平承载力,导致房屋倾倒[7-8]。此案例凸显了地下空间开发中防范地质灾害的必要性,进一步推动了城市地质对地下空间开发的先行和保障作用。

上海城市地质还相继开展了海岸带调查项目,实现了地质工作由陆向海的迈越。建立了自1917年以来的海底地形数据库,在海岸带地质环境演化研究成果基础上,对滩涂资源变化规律和后备土地资源潜力进行综合研究,研究成果为上海市土地利用总体规划修编中耕地占补平衡方案制定奠定基础。

4 上海城市地质工作成效与体会

通过上海三维城市地质调查项目,地质工作围绕国土资源管理、城市规划建设、城市安全管理等工作,构建了良好的服务和保障机制。历时4年多的上海城市地质工作取得了明显的成效。

(1)部市合作机制,推动了上海城市地质调查工作发展。

自1999年国土资源大调查实施以来,依托国家地质战略的超前和持续投入,使上海基础性、公益性地质调查工作得到稳定有序开展,围绕重要地质问题进行专题调查研究。尤其是部省(市)合作机制的建立,使国家地质战略和地方经济发展需求得到了很好的结合,其作用和效果在上海城市地质调查项目中得到了很好的体现。通过部市合作城市地质调查工作,基础地质调查更加贴近了经济社会建设,成果应用更加及时,地质工作也逐步融入了政府管理流程,成为科学决策的重要依据[5-6]。

(2)以成果应用为主线,推进保障经济社会发展新机制的构建。

通过开展广泛的意见征询和调研,组织了城市规划、建设、农业、水务、市政、环保及地铁建设等多个部门、30多次的交流研讨,进一步明确了城市规划和建设面临的紧迫任务,全面、准确地把握地质工作的社会需求,把工作重点集中在三维城市地质结构调查和地下空间开发综合评价、地质灾害及其对城市安全影响的调查研究、环境地球化学调查和综合评价、三维可视化城市地质信息系统开发等4个领域[5]。有关成果在新城规划建设、地下空间开发等工作中得到了广泛应用,与地铁、防汛等部门建立了生命线工程安全监测与预警机制;有关地质调查成果应用于土地利用总体规划修编、基本农田保护和新增耕地后备土地资源评价等国土资源管理工作。地质工作服务经济社会发展新机制的构建,不仅提高了公益性地质工作水平,更确立了城市地质工作在城市建设和管理中的重要地位。

(3)坚持综合的地球科学思维来指导工作。

城市地质工作是基础地质学和应用地质学的有机结合,生命力是向城市规划、建设等领域延伸和互相渗透。在城市快速发展过程中,关注建设中紧迫的重大地质问题,通过地质调查研究来突破解决。因此,在保持与城市规划、建设和管理工作密切结合的同时,把重点瞄准到了建立三维地质结构模型,重点开展了第四纪沉积环境演化和区域地层对比研究;针对含水层非线性变形特点,进一步完善了地面沉降数学模型;针对地下空间开发中适宜性评价,将水文地质与工程地质工作密切结合。在综合的地球科学思维指导下,依托基础地质理论和重大地质问题攻关,解决城市建设中的突出地质问题;而通过积极参与重大工程建设,及时掌握实践中的焦点问题和社会需求,更是本次工作始终坚持的原则。

(4)多学科参与、多单位合作,是完成目标任务的保证。

上海城市地质工作的性质,决定了需要岩石地层、构造地质、第四纪地质、水文地质、工程地质、环境地质、地球化学等多学科的综合攻关;城市地质的应用特点,要求必须与城市规划建设等专业领域进行跨行业、跨学科、跨部门的合作和探索,发挥各自特长和优势,共同参与,协同作战。工作过程中,先后有近百家科研院所和企事业单位参与重大地质问题的攻关,同时,参与第33届国际地质大会等多次国内外学术交流,接待了30多个国内外单位、专家的交流和访问,对开阔视野、启发思想发挥了巨大作用。因此,技术方法融合、多学科交叉及评价方法创新,实现了上海城市地质工作多目标综合研究的要求,发挥了社会力量的集成效应。

(5)重视地质信息持续更新和社会共享。

上海60年地质工作积淀了丰富的地质成果,充分发挥已有地质资料作用是项目实施的重要基础。在上海城市地质工作方案编制、实施和综合研究中,始终把信息化作为一项基础性工作贯穿于全过程。为保证地质钻孔数据质量,制定了地质信息化标准,梳理了工作流程,明确了数据检查和入库要求。在市政府有关部门支持下,重点加强了地质资料汇交制度,在建筑管理流程中增加了地质资料汇交环节,确保城市建设中新取得的地质资料能够得到社会共享,建立了全市地质信息共享机制。目前,已收集各类地质钻孔30万个,地质环境监测信息1266万条,上海城市地质数据中心已初具规模,社会服务网站不断更新完善,形成了地质信息持续更新和社会共享机制。

5 上海城市地质工作展望

5.1 尽快构建城市地质标准体系

城市地质工作需要制定系统的技术标准,提高依法行政水平。近年来,中国地质调查局组织制定的主要标准规范有:《城市地质调查规范》、《城市地质调查工作指南》、《城市环境地质调查评价规范》、《城市地质调查遥感工作指南》、《城市地质调查钻探工作细则》、《城市环境地球化学调查与评价工作指南》、《城市地质调查物探技术指南》、《城市地质调查数据库规范》、《城市地质数据库与信息系统建设指南》等。上海市结合城市地质工作开展,已编制完成了《地面沉降调查与监测规范》、《地面沉降测量规范》、《地面沉降防治工程设计规范》、《地质信息数据规范》、《上海市城乡规划地质环境调查与评价技术规定(试行)》等行业标准和地方标准。

现行城市地质相关标准还存在如下不足和亟待完善之处:

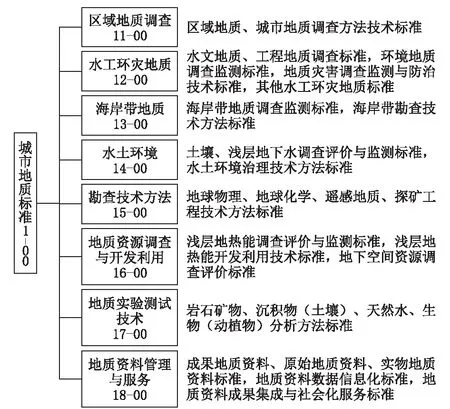

(1)城市地质技术标准较为分散,欠缺系统性。在国土资源部发布的2016年版《国土资源标准体系》中无城市地质分类,城市地质相关标准分散于区域地质调查、水工环灾地质、勘查技术方法和地质资料管理与服务等类别中[9]。

(2)标准老化,滞后于实际需要。目前,除近年来编制的针对城市地质工作的相关标准之外,其他参考标准老化现象严重,与当前技术、管理水平相比,其前瞻性和先进性明显不足,已难以满足城市地质工作实际需要。

(3)城市地质在相关行业应用方面的标准较为欠缺。城市地质工作的生命力在于应用,现有标准多集中在城市地质调查评价、城市地质环境监测预警、城市地质资源开发利用与保护等方面,地质工作在城市规划建设、城市安全和城市运营管理等方面应用相关的标准欠缺。

(4)研究借鉴国际先进标准程度较低。现行城市地质相关标准多是在总结完善已有工作的基础上编制而成,较少研究和借鉴国际标准和国外先进标准。

在深入分析城市地质工作对标准化需求的基础上,应尽快研究建立上海城市地质标准体系框架,按专业类别进行细化,具体如下:

(1)编制城市地质标准明细表,全面梳理现有城市地质及相关参照标准,分析评价其适用性。按确立的标准体系结构,建立分类别、分专业标准目录明细。

(2)提出上海城市地质标准体系建设规划,根据确立的标准体系结构和现有标准梳理评价情况,提出需修编的和新编标准的编制规划,提出上海城市地质标准体系建设总体目标和各阶段任务,编制城市地质标准体系结构图(见图6)。

图6 城市地质标准体系结构图Fig.6 Structure of urban geological standard regime

5.2 提升城市地质勘查精度和效率

(1)更新装备,引进新技术,增强对地探测能力。

(2)运用多种技术方法,融合提高勘查精度。

(3)研发适应城市地质需求,攻深、抗燥、抗干扰高效的物探仪器。

(4)探索城市物探新理论,提高物探解译水平[10]。

(5)注重人才培养,造就城市地质勘查精锐队伍。

5.3 注重城市生态环境建设

(1)上海城市地质工作要主动适应“山水林田湖草”自然资源统一管理体制的新形势。在统筹推进全市自然资源综合整治,完善自然资源规划的总体布局等方面积极参与、创新服务。充分发挥城市地质工作在城乡建设用地增减挂钩、农村土地综合整治、自然生态修复、城市地质环境恢修复治理等平台上的先导作用和持续服务功能。按照中央的决策部署,上海城市地质工作要积极参与长三角一体化合作,在规划对接、战略协同、专题合作、机制完善等方面,促进区域经济协调发展。

(2)深入开展大规模地下空间开发与运营对城市地质环境影响的研究。遵照国务院关于“统筹地上地下建设,加强城市地质调查”和国土资源部“深地探测”工程的要求,上海已率先开展相关工作,申报科技部深地探测重大科技专项。城市地质工作要关注中深、深部及超深地下空间开发与运营中的地质问题,在确保使用安全的前提下,充分利用地下空间资源提升土地利用率,建设人工环境与自然环境充分协调的城市环境。围绕地下空间开发,建立“地上地籍图—地下地籍图—地质图”的三图合一,进一步满足地下空间规划建设和管理需要[5]。

(3)积极参与全市水土污染调查评估与修复治理。为落实上海市生态环境监测网络建设实施方案和土壤及地下水污染防治目标任务,进一步优化、整合全市地下水及土壤环境质量监测网络,提高本市水污染和土壤污染调查与防治水平,应在行业监测网的基础上,优化监测点位、统一技术标准、确定共享方式、明确工作模式,并通过定期沟通的方式,促进全市水土污染调查评估与修复治理工作。

(4)深化上海海岸带地质调查与监测预警工作。提高上海海岸带基础地质调查精度,进一步揭示了海岸带地质结构特征;编制海岸带统一基准面的水下地形图,及时掌握长江口水下地形现状及演化特征,研究重点海岸带的冲淤规律;综合评价长江口地区沉积物元素地球化学特征,揭示沉积物环境质量现状,开展耕地后备土地资源和滩涂生态环境质量评价;深化滩涂资源潜力与演化趋势的研究,为崇明东滩、横沙东滩及杭州湾北岸专项规划提供基础资料;构建上海市海岸带地质环境监测体系,实现了对滩涂资源、岸带侵蚀淤积、沉积物环境质量、海堤地面沉降等的实时监测,及时掌控长江口地质环境现状特征及演化趋势;进一步揭示湖苏断裂的走向及特征,加强对长江口和钱塘江古河谷展布特征及长江演化的研究[5,11]。

(5)持续推进浅层地热能合理开发利用。进一步优化和完善全市浅层地热能监测网络;持续拓展并跟踪浅层地热能示范工程运营效率;不断完善上海浅层地热能技术标准和规范;在继续推进土壤源浅层地热能开发应用研究的同时,稳妥开展地下水源浅层地热能的开发利用。

(6)积极推进崇明世界级生态岛的建设。崇明岛地处长江与东海交汇处,是世界级的河口砂岛,独特的地理区位和地质条件为生态岛的建设奠定了基础,也是上海唯一的国家地质公园。按照《崇明世界级生态岛发展“十三”规划》的要求,结合生态建设和产业发展,实现人与自然和谐共生,地质工作要进一步开展系列调查和评估,统筹资源利用和环境保护的协调发展。

(7)主动服务于上海海绵城市的规划和建设。上海建设海绵城市是适应新时代城市转型的新理念和新方式,是推进城市生态文明建设和绿色发展的重要抓手。城市地质工作要在规划、建设、管理各个环节落实海绵城市理念,提升城市基础设施建设的系统性,并建立完善长效机制[12]。要按照海绵城市建设专项规划提出的目标和任务,采用新技术,创新地质工作方法,着力为海绵城市规划和建设做出贡献[13-14]。

5.4 不断提高城市地质灾害预警水平

(1)提高重大工程建设地质灾害预警和安全运营水平。

上海地铁在1993年5月28日正式运营,至今已运营了25年,目前上海轨道交通全网络运营线路总长666 km,日最大客流量 1186.7万人次。上海地铁现共开通线路14条,车站389座,并有5条线路延伸规划、4条线路新建计划。对已建的基于互联网的地铁沉降与变形的自动化监测网络将进一步健全、完善,实时传输监测数据,并及时发布险情预警,防患于未然。

(2)构建城市地下基础设施全寿命安全状态智慧服务平台。

城市地铁、隧道、管网等地下基础设施日益增多,其建设与运营全寿命安全状态倍受关注,亟需构建了一个智慧服务平台,将地下基础设施勘察、设计、施工、监测与养护全生命周期信息数据汇集起来,自动精细化识别结构面几何信息、围岩质量和岩体地质强度指标,通过统计分析、空间分析、数值分析等技术对其进行高效监测、检测和评估,达到集成管理,实现了地下基础设施的智慧决策与服务。

(3)构建浅层砂渗水引发地面塌陷的监测体系。

根据“十三五”规划,结合上海地域情况,运用城市物探技术和地质信息系统,全面查清上海地区浅层砂性土分布状况,与全市地下管线网络相耦合,及时发现地下渗水、泄露隐患,构建浅层砂引发地面塌陷的预警系统,提高地质灾害防治应急能力。

(4)持续开展深基坑施工引发土体变形和地面沉降的监测与防治。

(5)深入开展基岩地质与地壳稳定性的调查评估。

5.5 持续主动、实时服务于城市规划、建设和管理

本市对地质资料实行统一汇交制度,在本市行政区域内,从事矿产资源勘查开发的探矿权人或者采矿权人,为地质资料汇交人;建设工程中涉及地质灾害评估与勘查、岩土工程勘察的建设单位,为地质资料汇交人[9]。受市规划国土资源局的委托,上海市地质资料馆按照《上海市地质资料管理办法》规定,负责本市地质资料的接收、验收、保管和提供利用工作。要继续推进地质资料汇交与社会共享机制建设,进一步健全地质资料汇交制度,完善实施细则,实现地质信息的持续更新。

与时俱进,不断深化上海城市地质信息平台建设与共享。上海城市地质信息网(http://www.sigs.com.cn),将使所有Internet用户获取上海市城市地质信息资源和服务。通过用户授权方式可实现不同用户共享数据和服务的差异性:普通用户可浏览系统提供的公开性资料;经注册授权的用户可根据权限不同检索、查看甚至下载不同地质数据和资料,使用不同的地质专业服务功能[15]。

上海市轨道交通沉降基准网是首个由地勘单位和轨道交通企业合作建设的地面沉降监测网络。该基准网通过整合城市地面沉降监测布局和轨道交通安全管理需求,建成了由41个基岩点组成的轨道交通高程控制网。上海市还将进一步加快轨道交通信息化平台建设,将沉降监测数据与地铁沿线分层标、工程地质、水文地质等资料相结合,形成综合信息管理平台,全面提高轨道交通安全预警能力[16-18]。这不仅是轨道交通安全管理模式的重大创新之举,也是以社会需求为导向实行城市地质管理职能的实践突破,进一步增强全社会防御地质灾害的能力。

综上所述,城市地质既要关注需求,系统开展全方位、多要素的调查,运用最新技术合成并展示工作成果;更要注重主动融入城市规划、建设、安全运营和管理全过程,立足科技创新,持续服务于城市经济与社会发展进程。