扎哈泉地区扎7井区N1储层沉积相特征及模式

2019-02-12旦梦倩陈景华臧欣欣王红敏

旦梦倩 陈景华 臧欣欣 王红敏

摘要:为明确扎7井区N1储层沉积相特征,通过对研究区内8口井的岩心观察,结合前人研究成果、区域沉积与构造背景,在综合分析岩性、颜色、粒度分布、沉积构造、测井相特征等指相标志的基础上,认为研究区目的层段主要存在湖泊沉积相,浅湖、半深湖亚相,确定了储层的沉积模式。

关键词:沉积相;沉积模式;沉积标志;扎7区

1 地质概况

扎哈泉地区位于青海省柴达木盆地西部南区,包括跃东构造、扎哈泉构造及乌南-绿草滩斜坡三个三级构造。扎哈泉构造整体为一个向东南方向倾没的鼻状背斜,构造轴向为北西西向。构造西南翼地层倾角较大,东北翼地层倾角相对较小,与乌南-绿草滩斜坡区在倾没端通过鞍部相接,扎7井区就位于该鞍部位置。扎哈泉地区在古始新世时期开始大面积沉降,为一套快速堆积的红色碎屑岩沉积;渐新世—中新世本区进入了稳定沉降期,E31、E32、N1为一套由河流、滨浅湖、半深湖相组成的粗-细-粗的全旋回沉积;上新世早期本区仍处在沉降中心,N1地層厚达560-720m,N22时期随着阿拉尔断裂的活动,扎哈泉、乌南、绿草滩鼻状构造相继形成。

2 沉积相特征

2.1 沉积相识别标志

(1)岩石学标志

研究区内常见的岩石有粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩,其中以细粒级的粉砂岩及泥岩最为发育。不同粒级的岩石往往存在于不同的沉积微相中。

1)砂岩

包括含砾砂岩、粗砂岩、中砂岩和细砂岩。颜色主要为灰色、灰白色。常见的岩石类型为长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩,可见少量长石砂岩。块状层理,交错层理发育,水平层理较少见。主要出现在研究区内的坝中沉积环境中。

2)粉砂岩

颜色以灰色、灰白色、棕灰色为主。岩石以粉砂碎屑为主,含较少量的细砂或泥质等,局部可见不规则状不等粒砂质条带及泥质条带。发育砂纹层、微波状等层理,生物钻孔和生物扰动构造在粉砂岩内也较为常见,是水动力条件较弱的条件下的产物。研究区的坝缘沉积环境多见。

3)泥岩

颜色主要以棕褐色、棕灰色、灰绿色几种色调为主。发育水平层理、块状构造、生物遗迹和扰动构造等,是弱水动力条件下的产物。形成于坝间、浅湖等低能环境中。

(1)沉积构造标志

1)层理

块状层理:在研究区内细砂岩、粉砂岩和泥岩中常见块状层理。是物源丰富、快速沉积下粒度缺乏分异的产物,是洪水期悬浮载荷沉积物常具有的沉积构造。

水平层理:发育于泥岩和粉砂质泥岩中,是呈悬浮载荷搬运的悬浮物在水动力较弱的水体中沉积的产物。常见于浅湖、半深湖等低能环境中。

平行层理:主要发育于细粒砂岩中,是在较强的水动力条件下,高流态中由平坦的床沙迁移,床面上连续滚动的砂粒产生粗细分离而显出的平行细层。常发生于水浅流急环境中,区内于坝中、坝缘中多见。

交错层理:主要有冲洗交错层理,板状交错层理、楔状交错层理,槽状交错层理。冲洗交错层理是当波浪破碎后,继续向湖岸传播,在滨、浅湖底产生向岸和离岸往复的冲洗作用。板状交错层理主要发育在砂岩中,多见于砂坝、滩沉积环境中。楔状交错层理由两组或两组以上彼此呈低角度相交的平行细层组成,多见于砂坝、滩沉积环境中。槽状交错层理是单个层系厚度变化极快,多见于砂坝、滩沉积环境中。

变形层理:主要出现在泥质粉砂岩和粉砂岩中。是由于快速沉积的泥、粉砂岩中含有大量的同生水而呈塑性,在上覆沉积物的压实作用下,发生流动变形而形成的各种构造,坝缘、坝间中可见。

递变层理:以粒度递变为特征,是碎屑物质在沉积过程中由于水流速度或强度逐渐减低而形成的一种沉积结构,常见于坝中微相中。

2)层面构造

冲刷-充填构造:主要出现在坝中,是由于流体对坝体冲刷,侵蚀,形成大小不等的坑洼,由泥质沉积物组成的床底特别容易形成这种坑洼,然后沉积砂质。砂质沉积物的底面起伏不平,常含有冲刷下伏泥质沉积物而产生的泥砾。

(2)粒度分布标志

不同的粒度受控于不同的水动力条件,而水动力条件可反映不同的沉积环境。本次采用粒度母体分解图,对研究区内的粒度资料进行处理和分析。粒度母体分解图只有一个子体,子体的峰值出现在?等于2处,且峰的开度较窄,峰值对应的累积曲线值占50%以上,代表分选较好的中—细砂岩沉积,这种母体分解图特征主要出现在研究区的坝中沉积环境中。由岩样的粒度分解图可以看出:粒度母体分解图含有五个子体,不同子体的峰值位置差别较大,?值分布在0~7范围内,有的峰开度较宽,有的开度较窄,五个子体对应的累计曲线值差别较大,小的低于10%,高的达到90%以上,表明分选较差的粗砂—泥质粉砂的不等粒沉积,这种母体分解图特征主要出现在研究区的坝缘沉积环境中。

2.2 沉积相划分

通过对研究区内8口取心井段的岩心观察,结合前人研究成果、区域沉积与构造背景,在综合分析区内钻遇地层的岩性、颜色、粒度分布、沉积构造、测井相特征等指相标志的基础上,认为研究区目的层段主要存在湖泊沉积相,浅湖、半深湖亚相以及众多的沉积微相。具体分类方案如下:

浅湖亚相:浅湖亚相在工区内较为发育,岩性以灰色、褐灰色的细砂岩、粉砂岩、泥岩为主,块状层理、冲洗交错层理、板状交错层理、楔状交错层理,槽状交错层理、波状层理、平行层理、水平层理常见。根据岩性和电性特征将浅湖亚相划分五个微相:坝中微相、坝缘微相、坝间微相、滩微相和浅湖泥微相。

半深湖亚相:半深湖亚相在研究区也较发育,研究区内主要在Ⅰ-2-3的底部以及Ⅰ-3-1的顶部较为发育,颜色以深灰、灰绿色灰岩、泥灰岩、泥岩为主,发育水平层理,自生黄铁矿常见。根据岩性和电性特征将半深湖亚相划分为三个微相:灰坪微相、泥灰坪微相和半深湖泥微相。

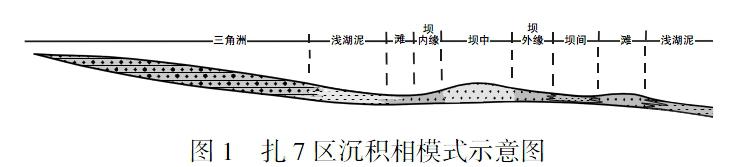

2.3 沉积相模式

在对扎7区沉积微相分析的基础上,结合区域沉积体系特征,设计了如下的沉积相模式(图1)。扎7区目的层属于浅湖亚相的岸外滩坝模式和湾口滩坝模式,位于北西、西南(推测)、南东三个三角洲的前端,滩坝砂体来源于周围的三角洲,这些砂体在湖浪的改造下形成坝砂与滩砂,并在间歇期被湖泥所包围。砂坝可细分为坝中与坝缘,坝中的储集性能最好,坝缘由于处于坝与坝间过渡地带,因而常常是砂泥岩互层,但单砂体比滩相较厚,所以储集性能较差。滩形成时水动力弱,分选差,且常常为薄的砂泥岩互层,因而储集性能也差。

3 结论

扎哈泉地区扎7区N1油藏主要存在湖泊沉积相,浅湖、半深湖亚相,浅湖亚相中主要存在砂坝(坝中、坝缘)、滩、坝间、浅湖泥微相,半深湖亚相中主要存在灰坪、泥灰坪、半深湖泥微相。扎7区目的层属于浅湖亚相的岸外滩坝模式和湾口滩坝模式,位于北西、西南(推测)、南东三个三角洲的前端,滩坝砂体来源于周围的三角洲。

参考文献

[1] 钟尚伦,孟述,杨永岩,等.柴达木盆地跃进四号—扎哈泉地区层序划分和沉积相特征[J]. 新疆石油地质,2013,34(1):53-55.

[2] 易定红,曹正林,裴明利,等. 柴西阿尔金斜坡古近纪和新近纪沉积演化特征[J].新疆石油地质,2010,31(5):474-476.