卧室临睡情境下声光交互侵扰对忍耐极限的影响

2019-02-12于跃,张昕,康健

于 跃,张 昕,康 健

(1.清华大学建筑学院,北京 100084;2.University of Sheffield,S10 2TN UK)

引言

声与光污染是影响人类生活品质的环境问题,日益成为自然环境和人类健康的严重威胁[1]。随着经济的快速发展,夜间道路运输、商业活动等经济行为所产生的声光污染波及的区域不断扩大,城市居住环境夜间受声光交互侵扰的问题也日趋严重(图1)。研究表明,环境噪声污染可导致神经、消化及免疫系统疾病,危及居住者生理及心理健康[2,3]。长期处于光污染环境中会扰乱人们正常的昼夜节律,引发机体器质性疾病,危害健康[4]。

图1 被声光同时侵扰的居住环境Fig.1 Example of residential environment disturbed by sound and light

1 研究方法

1.1 实验设计

实验设置在室内环境中,模拟在临睡状态下,由室外声、光及声光交互侵扰造成被试达到忍耐极限。实验选取城市环境中常见的3种色温的照明和3种类型的声音作为侵扰变量,其范围及梯度由一系列预实验确定,分别为33~50 dB-A和1~190 lx;强度梯度分别为8个和18个。

由于变量数量及梯度组合量过多(3×8×3×18),本研究采用正交实验设计,选择对声、光侵扰及交互侵扰的“忍耐极限”作为关键测试点,即容忍度评价表中的“Just intolerable”评价点位(图2)。首先使用单一侵扰变量按强度由弱至强的顺序逐一对被试进行测试,在被试口头报告“无法忍受”后停止测试,则前一个可接受的最大侵扰强度即为该被的忍耐极限值。记录每个被试对各个单变量的忍耐极限后,进行声光交互侵扰测试,即在一种属性忍耐极限强度的侵扰下加入另种属性的侵扰,逐级提高变量强度直至无法忍受,则可测定该被试对声光交互侵扰的忍耐极限值,比较单变量与双变量交互侵扰后的忍耐极限差异并进行统计分析。

由于本次实验主要针对测试变量的忍耐极限状态进行研究,这就意味人们对声或光的变量在这种强度的侵扰下都会呈现消极的评价,即使某些变量(如鸟鸣声)在合适的强度下会有积极的评价。提出实验假设:相比单变量侵扰,人们在声光交互侵扰后的忍耐极限会降低。

图2 “忍耐极限”与容忍度评价表中评价点位的对应关系Fig.2 The Corresponding Relationship Between “Endurance Limit” and Evaluation Points in the EnduranceEvaluation Form

1.2 实验变量

实验选取鸟鸣声、交谈言语声和交通噪声作为声变量,分别录制于北京动物园、北京市中关村3 W咖啡馆及北京市北二环路,使用一台高保真便携式录音机进行录音,录音设备放置于距地面1.5 m的高度,每次录音持续5 min。为了避免在样本中出现巨大的频谱差距,使用音频编辑软件剔除干扰声。以交通噪声为例,汽车的忽然鸣笛声及急促刹车声被剔除,保留频谱平稳的路面胎噪声。

为了确定测试变量的强度及梯度,一个由25人组成的预实验在正式实验前完成。通过对 “忍耐极限”测试,测得被试对音量最小的平均A声级容忍点为33 dB-A,最大为50 dB-A。正式实验的声级梯度调整为2.5 dB-A,总计8个梯度级。

图3 静态光侵扰色温Fig.3 Static light intrudes color temperature

1.3 光变量及数据的转化计算

实验选取2 700 K、4 000 K、6 500 K三种色温的静态LED光源作为光变量,均为城市环境中常见照明色温(图4),在窗玻璃外表面通过12个点阵测得平均照度,用以控制光变量强度。在1.2节提到的预实验中,被试的忍耐极限范围为1~190 lx,多集中于1~5 lx(17/25),所以该区间范围内的变量梯度会更精密,为1 lx。为能涵盖所有被试的忍耐极限,并结合此前相似实验中选取的及照明规范中的关键点[6],确定共计18个光变量梯度。

在被试观察位置设置相机对每个强度梯度图像进行包围曝光拍摄,使用亮度计记录窗户上的最大点亮度。使用“HDRScope”软件处理相机拍摄的图像,辅助亮度计测得的画面亮度校对值,可测得不同光变量强度对应的光源亮度Ls及背景亮度Lb。根据被试观察点与光源的位置关系可得ω及P,并通过计算可得Ω。

根据Sim等[6]关于评价室内受室外光侵扰的DGInight指数公式,将实验中的光环境数据转化为DGInight指数,如下。

(1)

1.4 实验设置及流程

被试人员以本地在校大学生为主,年龄21~30岁,平均年龄24岁,总人数28人,其中男性13人,女性15人。自述听力、视力均正常,无精神疾病及妊娠,有偿招募。所有参与者以互联网或个人联系的方式招募。

图4 实验布置平面Fig.4 Scene and Layout of the experiment

实验设置在一层卧室环境,空间尺寸为6.0 m×3.4 m,实验室各界面反射比为地面30%、墙面88%、天花88%。窗户的尺寸为2.1 m×1.2 m,磨砂玻璃综合透光率40%,模拟了典型的室内空间及此前类似的实验条件[6]。实验区设置1个实验床位,距窗户3 m,被试以侧卧姿面向磨砂玻璃(图4)。在室外设置光源及音源,通过WIFI控制。为了避免饥饿感对测试结果的影响,实验前组织用餐。用餐及休息时间为17:00—18:00,实验时间为18:00~22:00,在实验过程中门窗均关闭,环境温度控制为21 ℃,环境基础A声级为32 dB-A。为避免实验之外的声光刺激对实验结果产生影响,被试在准备及实验休息间隙均禁止使用手机、耳机等试听设备。为避免实验中的噪音对准备及实验休息间隙的被试产生影响,被试在此期间需使用实验统一发放的耳塞。一名研究人员向被试简要介绍实验流程,实验开始后研究人员和被试均留在实验室中。每个被试需完成7组测试内容,其中第1组为单变量测试实验,其余6组为交互测试实验。具体实验流程如下:(1)第1组测试中被试会依次听到3次声音侵扰(交通噪音、言语声、鸟鸣声)及看到3次光侵扰(2 700 K、4 000 K、6 000 K),按变量强度由弱至强的顺序逐一播放,为避免重复的侵扰变量对被试产生的疲劳感,每段侵扰时长为20 s。之后被试需对该变量在该强度下的忍耐极限做出评价,如果可以接受当前强度则向主试以口头报告的形式反馈,主试继续进行下个强度梯度的测试,直至到达不可接受的强度停止该变量的测试,依次测得被试对每个声光单变量的忍耐极限。(2)第2~4组测试固定被试对声侵扰的忍耐极限侵扰背景下再逐一对光侵扰变量进行忍耐极限。(3)第5~7组测试固定被试对光侵扰的忍耐极限背景下再逐一对声侵扰变量进行忍耐极限,分别记录每个被试对每组单变量及交互侵扰忍耐极限,在每组测试结束后被试进入休息室带上耳塞休息,实验助手会通知下一个被试进入实验室。

2 实验结果

2.1 单变量测试结果

测试结果表明,被试对不同内容声变量的忍耐极限不同(图5),按由高到低的顺序,分别为交通噪音、鸟鸣声、交谈言语声(图6)。此前学者对这三种声音的舒适度、偏好度、熟悉度及响度进行过研究[5],结果表明,在舒适度和声音的偏好度方面,对自然的声音呈积极评价,而对机械的声音呈消极评价,即鸟鸣声最佳,交通噪声最差,但此研究未涉及对忍耐极限的评价,与本实验结果并无可比较性。

图6 不同声变量的忍耐极限均值比较Fig.6 Comparison of endurance limits for different acoustic variables

对被试的光侵扰单变量忍耐极限测试结果统计分析表明,被试对不同色温光变量的忍耐极限差异不显著。

2.2 忍耐极限光侵扰背景下引入声侵扰的极限测试

ANOVA分析表明,在固定被试对光侵扰忍耐极限的背景下测试声侵扰忍耐极限没有显著性。

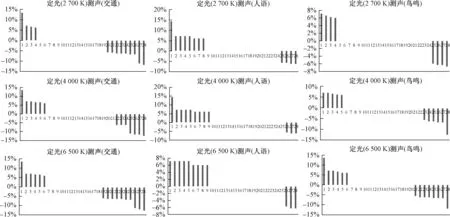

将被试对交互后的声侵扰的忍耐极限与声侵扰单变量相比较呈现变化的百分比进行降序排列,基于图7的观察,侵扰交互后忍耐下降的数量占比较少,因此光侵扰的忍耐极限不会因变量的交互作用而显著降低。

将该忍耐极限测试结果分为“提高”、“降低”、“混乱”三组,分类原则按单变量与变量交互忍耐极限的比较差异为依据,即变量交互后忍耐有提高且从未降低的被试归为“提高”组,该组9人;变量交互后忍耐有降低且从未提高的被试归为“降低”组,该组14人;变量交互后忍耐既有提高又有降低的被试归为“混乱”组,该组5人。分别统计比较全部及三组被试对3种不同内容的声侵扰忍耐极限平均值, “提高”组的单变量忍耐极限平均值小于全部被试的忍耐极限平均值;“降低”及“混乱”组大于总体平均值。因此,基于图8的观察,被试对声侵扰的忍耐极限越低,声光交互后的忍耐极限会提高的可能性越高。

图7 交互后对声侵扰的忍耐极限与声侵扰单变量相比较的百分比降序排列Fig.7 Comparison of the average values of acoustic intrusion endurance limit between the three groups of sounds and the Total Subjects.

图8 三组与总体被试的声侵扰忍耐极限均值比较Fig.8 Comparison of the three groups’average acoustic invasion endurance limits with the population average

2.3 忍耐极限声侵扰背景下引入光侵扰的极限测试

ANOVA分析表明,在固定被试对声侵扰忍耐极限的背景下测试光侵扰忍耐极限没有显著性。

将被试对交互后的光侵扰的忍耐极限与光侵扰单变量相比较呈现变化的百分比进行降序排列,基于图9的观察,侵扰交互后忍耐下降的数量占比较少,因此声侵扰的忍耐极限不会因变量的交互作用而显著降低。

同样,将该忍耐极限测试结果分为“提高”、“降低”、“混乱”三组,分类原则按单变量与变量交互忍耐极限的比较差异为依据,即变量交互后忍耐有提高且从未降低的被试归为“提高”组,该组15人;变量交互后忍耐有降低且从未提高的被试归为“降低”组,该组8人;变量交互后忍耐既有提高又有降低的被试归为“混乱”组,该组5人。分别统计比较全部及三组被试对3种不同色温的光侵扰忍耐极限平均值,“提高”组的单变量忍耐极限平均值小于全部被试的忍耐极限平均值;“降低”及“混乱”组大于总体平均值。因此,基于图10的观察,被试对光侵扰的综合忍耐极限越低,声光交互后的忍耐极限会提高的可能性越高。

图9 交互后对光侵扰的忍耐极限与光侵扰单变量相比较的百分比降序排列Fig.9 Descending order in percentage of the comparison between the edurance limit to the optical intrusion and the single variable of the optical intrusion after interaction

图10 三组与总体被试的光侵扰忍耐极限均值比较Fig.10 Comparison of the average values of optical intrusion endurance limit between the three groups of lights and the total subjects

由实验结果可知,在城市环境中,光侵扰对室内居住者临睡状态下的主要影响因素是强度,色温的影响没有显著性。宋捷翘[7]通过对室内居住环境亮度阈值的研究发现色温对亮度阈值影响不大,与本研究结论相似。但是,声侵扰对室内居住者临睡状态下的影响因素除了声压级,还与声音内容等因素相关。实验结果表明,人们对交通噪声的忍耐极限最高,这与现实经验是相符的,城市中许多居住环境临近车行道路,相比较鸟鸣声及言语声,居住者更加适应在交通噪音的噪声环境中入睡。Carles 等[8]的研究表明,当声音与呈现环境不匹配时,声音就会被消极评价,这与本研究结论相符。吴颖姣[9]和段永光[10]的研究也与本研究结论具有相似性,他们的研究都表明,如果声景观增强了人们对这个地方的感觉,内容、时间及场景均契合,那么就被认为是相对积极的,“积极”的含义会随着人们对声景观的参与程度而变化,人们对声音环境的感知很大程度上取决于他们所从事活动的时间及作业状态。

本实验主要针对测试变量的忍耐极限状态进行研究,这就意味人们无论对声变量还是光变量,在此强度的侵扰状态下都会呈现消极的评价。实验结果表明,人们不会因两种消极的忍耐极限叠加而显著降低对声或光的忍耐极限评价,即在一种消极因素叠加的情况下不会显著恶化对另一种消极因素的评价,相反,如果被试者对其中一种消极因素的接受度很低,再另一种消极因素叠加后增加忍耐极限的可能性反而会提高,因此研究假设不成立。

由于实验变量数量及梯度组合量过多(3×8×3×18),应对这种情况本研究使用正交实验法进行实验设计,相比较多因素组合测试的方式,正交实验法极大的减少了测试变量的组合量。虽然正交实验对多因素交互影响相关评价研究具有高效、经济等优点,但不能把实验过程中的因素水平变化所引起的数据波动与实验误差所引起的数据波动区分开来,也无法对因素影响的重要程度给出精确的定量评价。

3 结论

研究结果表明,声光交互侵扰并不会显著降低各自的忍耐极限。人们对声或光单变量侵扰的忍耐极限越低,声光交互后的忍耐极限会提高的可能性越高。此外还发现,影响光侵扰的判定因素较为复杂,即使在相同光侵扰条件下,评价结果也会随评价时间、居住环境的布置情况及居住者作业状态等因素发生变化。人们对不同内容的声侵扰忍耐极限差异具有显著性,即对交通噪声的忍耐极限最高,鸟鸣声的忍耐极限次之,谈话言语声的忍耐极限最低。