过年

2019-01-28蔡怡

蔡怡

春节快到了,丈夫计划趁年假带我去洛杉矶,和长住美国的儿子、丈夫的姐妹们一起过年。我这才蓦然惊醒,又到了“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”的时节。自母亲去世后,一直低落几近麻木的情绪,因为丈夫的体恤,心里激起一圈圈有些陌生的受宠感,荡漾着层层朦胧的暖意。但一想到家有失智的老父亲,这快乐又短暂得如春梦朝云,消失得无影无踪。

母亲病重住院的时候,刚巧兄弟们都不在台湾,我只能把失智的父亲暂时安顿在自己家,以方便照顾。办完母亲的丧事,所有回台参加丧礼的亲人,无人开口讨论失智的老父亲后续长期照顾的问题,父亲就留住在我们家,快一年了。

丈夫雖然和父亲关系很好,但到底受传统思想影响,并未料到岳丈会长期住在女婿家,因此他留在书房里的时间就越来越长。我看在眼里,硬着头皮,找个丈夫不在身边的空当,偷偷打电话给经济条件很好、当总经理的弟弟,探探口风。至于兄嫂,因为已移民美国,太远了,似乎无法要求他们分担责任。

果然不出我所料,弟弟在电话那头吞吞吐吐,说抱歉不能接父亲小住,只能分担父亲的生活费。

放下电话后,但觉黄昏时分的人世间显得特别荒芜,也再次确认父母和儿女的缘分各有长短,各有亲疏,不可强求。只是从此,我在丈夫面前就有了难言的亏欠。我好像热锅里的一条鱼,被一把铁铲翻来覆去地煎着。

有一次,我已经答应丈夫去看一场好久没看的电影,偏偏在出门时,迎面看到端坐在客厅沙发上无所事事的父亲。他的眼神中透露出要跟我们一起外出玩耍的天真,又像是要我留下来陪他讲故事的企盼。我假装看不见,匆匆逃出家门。

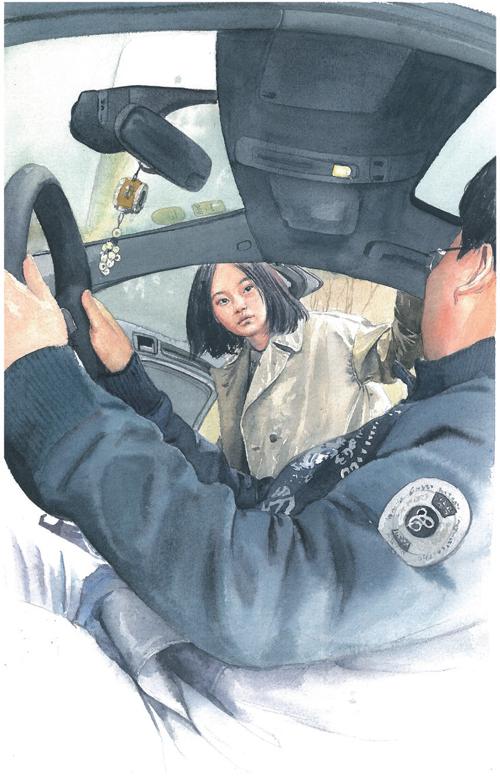

走到停车场,坐入丈夫的轿车里,我脑海里却一再浮现父亲那渴望的眼神……我内心开始挣扎,该做个好女儿,还是该做个好妻子?汽车引擎的轰鸣声让我慌乱,眼看车子就要启动了,我的手还放在门把上左右移动。最后我不敢看丈夫的脸,匆匆丢下一句“对不起”,就跳下车,取消了和丈夫的约会,也取消了自己的好心情。我回到父亲身边,重新扮演起职业保姆的角色,这才想起丈夫一直困在与老岳丈拔河的阴霾里。

每天,我就这样走在十字路口,左右为难,在不断自责中过日子。时间一久,我开始心神恍惚,坐立难安。白天好像很忙,但既不是个全职的孝女,也演不好妻子的角色,一事无成;夜里好像睡着,却梦见自己在风雨中奔跑,被不断冲进喉咙的那又酸又苦的雨水,呛得难受,难以休息……

我渴望离开、换个环境,就像一匹拖着石磨转个不停的骡子,需要喝口水、喘口气,才能无怨无悔地继续走下去。很想和丈夫去美国的我,自我安慰地想:母亲在世的时候,每年除夕夜,兄弟们都会和父母一起过,虽然母亲过世了,但父亲还在,平日他们不来,年假总会来见见父亲。于是,我就放心地计划赴美与儿子团圆。

就在我即将离开台湾的前一周,兄弟俩分别打电话来说,他们都另有安排,不回家过年了。

窗外万里晴空不可能打雷,我却在电话中听到雷声。这雷声将我震到计划之外,我愣在当下,手中听筒已是对方挂断的忙音,嗡嗡作响,我却不知该如何拼凑完整的自己。难道俗语所说的“母死路头断”竟是真的?

我的机票、旅馆费都付了,若取消,钱是讨不回来的。但真正令我担心的是若取消这趟美国之旅,我们夫妻之间隔着个父亲的距离该用什么来填补。

当家家户户都在为春节即将到来而大扫除、办年货的时候,我却日夜苦思:一个刚从印尼来,中文讲得七零八落的外籍看护,和一个失智老人,要怎么过年?想要出走脱离泥沼的我,却让自己陷于更深、更混浊的泥沼中。被烦恼、无助包围着,冥想成了我唯一的姿态,我一再回味去年此时的春节……

彼时母亲的肺功能已经严重退化,走一步都喘得厉害,但还有胃口。我决定好好办个大团圆的年夜饭,特地把在美国工作的儿子叫回来,并确认自己的兄弟们也一定会到。

当晚,年夜饭的菜品相当丰富,有五福临门、财源滚滚、扬扬得意、年年高升等。我一面品着美味佳肴,一面想着每道食物的吉祥意味。看着健在的双亲,尤其是母亲脸上难见的欢颜,觉得心里好踏实。窗外此起彼伏、不绝于耳的鞭炮声,与缤纷璀璨的烟花,更为一桌的团圆热闹增添声音与颜色。

怎么只一年之差,家,就萧条冷清成这样?和母亲才天人永隔不久,年,就过成这样?没有人要守住、留恋这原生的家了?

家散了,孤单的父亲该由谁来守护?

即将出远门的我,内心忐忑不安,但在父亲面前,只轻描淡写地说:“我们要去香港办点事,过几天就回来。”

我判断,看不懂月历与钟表的父亲,已迷失于时间的魔幻之中,糊里糊涂地过日子。只要我们完全不提“过年”这两个字,父亲应该就会用“平常心”,过着跟“平常”一样的日子。我期望他不会发现怎么在过年时分,自己的身边没有一个亲人。

虽然如此,临走前,我还是带着外籍看护去附近的一家餐馆,把年夜饭定好,并嘱咐看护,在除夕夜,虽不说过年,却一定要带父亲来“吃馆子”。

安排好这些,我心一横,把失智的父亲和什么事都搞不清楚的外籍看护留在家里,悄悄地在父亲睡觉的时候,充满内疚与不舍地乘机赴美了。

在美国停留十天,每天打电话确认父亲平安无事。十天后,回到家,打开大门,一眼就看到父亲表情呆滞,正无聊地在客厅里踱着方步,神情中透着憔悴与孤单。

我心虚地和父亲打招呼。

父亲听到声音,面孔慢慢转过来,认出是我之后,马上展现出天使般的笑颜。一个老人,却像个孩子看到自己母亲般兴奋。父亲急切地走来,用力拉起我的手,有些口齿不清地说:“你刚新婚嘛,大过年的,当然要去香港夫家拜见翁姑。我不怪你,不怪你把我一个人留在家啊。”

原来,失智的老父亲什么都知道,一生压抑自己总为别人着想的他,竟然还用剩下不多的智慧与记忆力,用力编织出这时空错乱的故事,来安慰自己,更安慰已结婚三十多年,公婆都去世的我。我激动又惭愧地甩开手边的行李,冲上前去,紧紧搂着我深爱的老父亲,泪水如溃堤黄河,一发不可收拾:“对不起!爸爸,我真对不起您啊!求您原谅我这不孝的女儿!”

把行李拉进房间的丈夫,不知何时走到我身边,拍着我因悲伤、自责而哭得颤抖不已的肩膀说:“太太,放心吧,以后只要爸爸在,我们过年绝不远游,永远陪爸爸在家过年!”

后来,我的兄弟都回来和失智的父亲一起过年。我的眼泪流得更多了,只是这回都是感恩的泪水。