中国生态农业发展的理论探析与启示*

2019-01-25谭明交冯伟林

谭明交 冯伟林

一、引言

生态农业于1971年由美国密苏里大学土壤学家William Albreche提出,自此法国、德国、荷兰等西欧发达国家,日本、菲律宾等亚洲国家先后开启了生态农业理论的探究。中国生态农业思想于1980年代由著名农业生态经济专家叶谦吉教授提出。生态农业是以森林为核心,以水土保持、环境保护、改善绿色植被、合理调整经济结构和作物结构、保护和提高生态平衡状态和水平为目标发展农业的一项战略措施,是建设有中国特色现代化农业的必由之路(叶谦吉,1982)。中国生态农业的发展,大致经历了从20世纪70年代末至80年代初的起步阶段、1984—1992年的探索阶段和1993年以后的稳定发展阶段等3个阶段(杨瑞珍、陈印军,2017)。中国的现代生态农业在内涵和外延上已基本形成具有自身特色的理论与技术体系,且生态农业发展示范的范围不断扩大,截至2014年底,中国已建设生态农业示范县国家级100多个,省级500多个,生态农业示范点200多处(王宝义,2016)。

中国生态农业是在吸取中国传统农业精华和生态经济思想的基础上,综合运用了人与自然关系原理,以生态学、生态经济学、生物学理论为指导,采用系统工程方法和先进科学技术成就,以研究生态经济协调发展,合理利用自然资源、保护生态环境为主题,以实现农业和农村经济持续协调发展为目的,强调生态效益,兼顾经济效益和社会效益的绿色农业。随着生态农业发展模式的改进、支持生态农业发展技术的不断提升,生态农业发展的政策不断完善,发展生态农业已经上升到国家决策的高度。特别是中共十八大将经济、政治、文化、社会、生态文明作为“五位一体”布局谋篇、决策与建设,生态农业的研究与实践进入一个新的热潮期。

二、生态农业发展的理论梳理

生态农业自20世纪80年代初引入中国以来,得到了广泛的研究和实践,理论研究主要涵盖生态农业理论的探究与运用、生态农业发展模式的改进与实践、生态农业产业化的困境与路径、生态农业发展的技术制约与创新、生态农业发展的组织制度构建与完善等方面,不断推动着生态农业理论研究走向深入、生态农业实践应用落地一线。

1. 生态农业实践推动探究方面

20世纪90年代以来,法国、奥地利、日本等农业相对发达国家制定并实施了系列促进生态农业发展的计划政策,助力生态农业的发展。现如今,无论是发展中国家还是发达国家,生态农业都受到学界的广泛关注。建设生态农业实际上是实行农业经营思想和生产方式的革命,要求农业从掠夺性经营思想和经营方式中解脱出来,从小农业思想的束缚中解脱出来,由掠夺资源转为培育资源,按自然生态规律发展农业和农村经济,做到农业生产的良性循环与可持续发展(石山,1997)。生态农业是中国农业未来发展的根本方向,但中国农业地域的自然经济条件的差异决定了在不同地域要培育不同多样的生态农业发展模式(刘刚、张春艳,2011)。实践证明,生态农业的发展核心为基础模式建设,要促进生态农业持续发展,有可供持续发展的路径模式,需要根据不同区域的资源禀赋条件,结合生态、经济、社会三方效益最佳统一的目标,组合优化选择较为适宜的生态农业发展模式,推进生态农业建设效益的提高与显现。

2. 生态农业发展模式研究方面

生态农业发展模式是生态农业理论与生态农业实践完美融合与改进的结果。石山(1986)、马世骏、李松华(1987)、叶谦吉(1982)、厉以宁(1991)、覃朝晖等(2016)等根据中国农业发展面临的问题,研究形成了符合中国国情的理论、模式,如生态农业为生态、农业与经济的综合统一,生态农业为生态、农业、经济与工程的综合体现。目前对生态农业发展模式的探究主要集中于模式与内容两个方面,不同的学者结合从事的研究领域与研究成果从不同的角度进行了阐述。有学者从宏观和微观两个层面来认识生态农业模式(张壬午等,1997),有学者围绕生态农业发展的实践性和应用性展开研究,如对福建省典型生态农业模式进行研究(何华勤等,2004),以天津市宝坻区为例对天津区域生态农业模式进行探讨(卢安娜,2006)。探究的主要内容主要涵盖生态农业模式的产生背景、资源禀赋、发展模式、驱动机制及发展前景与对策等。如何结合循环经济的思路,发展中国生态农业产业经济,已经成为中国生态农业发展的重要时代任务。与传统农业发展模式相比较,生态农业发展模式对农业与环境、资源的协调性和可持续性等方面更为关注(翟勇,2006)。中国应结合特定地域的农业资源的基本状况,着重推进城镇近郊多功能都市生态农业模式、规模化多功能生态农业模式、农业多功能生态农业模式等三大多功能生态农业模式(刘刚、张春艳,2011)。还有学者对中国干旱区、半干旱区、西南山地、东北平原、黄淮海平原等的生态农业模式与技术进行了研究,如白晋湘(2012)等结合生态村、乡、县建设,总结提炼了适合不同区域发展的生态农业模式,体现了鲜明的地域性特征。

3. 生态农业产业化研究方面

农业生产发展需遵循经济规律和生态规律的统一原则。生态农业产业化是生态农业发展的新阶段,许多地区依靠当地优势资源走出了具有地方特色的生态农业产业化道路(焦雯珺、闵庆文,2007)。实现农业现代化之路必然要走农业产业化之路,中国应积极推进生态农业产业化,发展多生产类型、多模式经营、多层次发展的农业经济结构,引导集约化生产和适度规模经营,优化农业和农村经济结构(颜景辰、雷海章,2005)。生态农业追求高产优质、高效低耗的无污染农业产品,发展生态农业要把生态农业的无污染绿色产品的优势转变为产业优势和经济优势,就要按不同的农业产品实行贸工农一体化,产加销一条龙经营,把传统低效农业生产推向农业产业化。产业化是解决农业生产规模小与提高农业劳动生产率矛盾的必然选择(金鉴明、金冬霞,1999)。推进生态农业产业化,需克服小农经营障碍,杜绝照搬欧美模式,完善农村金融体系,加大科研投入力度和加速西部生态农业产业化发展(焦雯珺、闵庆文,2007)。刘应元等(2014)、刘心一(2018)等从生态学、生物学和经济学出发结合中国生态农业的理论基础,提出生态农业应以现代科技为支撑,走产业化的道路,实现生态农业产业化,完善现代化管理。

4. 生态农业发展采用技术研究方面

技术是模式实施的基础,技术的水平和可行性是生态农业能否成功的基本保障。纵观中国30余年来生态农业的发展实践,生态农业发展采用技术主要有结构调整与优化技术、流域综合治理技术、生态工程技术、沼气生产及其残余物的综合利用技术、污水处理技术、水土资源高效节约利用技术、绿色农产品生产技术等。生态农业与传统农业不同点就在于它是以现代科技为基础。实现生态农业产业化,必须加大科技投入,完善现代化管理。刘应元等(2014)通过地理信息系统进行可视化处理的三步法评价了中国各省区的生态农业发展状况,并分区域进行了讨论与分析,发现中国生态农业的发展有了很大的提高,各省区的生态农业发展存在差异,东中西部之间也存在较大差异。翟勇(2006)对中国生态农业发展体系创新发展进行了定性与定量研究,得出中国生态农业与国外生态农业的区别、所处阶段、受到的制约因素,提出以整体协调、科学先进、勇于创新、规范可行的原则,以产业化创新发展为核心,分层次、有步骤地实施技术升级战略、政策保障战略与区域推进战略,并结合科技、政策、管理、社会参与等机制创新,实现农业节本增效和资源环境安全的双赢目标。杨瑞珍、陈印军(2017)采用探索性分析法,提出当前现代生态农业发展的主要任务,分析中国现代生态农业的发展现状与趋势。刘心一(2018)构建评价指标体系,利用层次分析法及加权评分法对2012—2016年黔东南山地生态农业发展做出评价,并运用灰色模型,对黔东南山地生态农业发展做出预测,提出政府应转变农业发展思路,将部分生态农业与旅游相结合,在发挥区位特色的同时,提升品牌的知名度。

5. 生态农业发展组织制度研究方面

生态农业的制度建设是构建中国绿色发展体制机制的重要方面。中国生态农业发展,应强调建立健全发展生态农业的保障制度,以促进中国生态农业健康、快速高效地发展。曹志平(2013)将全息理论应用于生态农业评价中,建立评价农牧生态系统循环功能的指标体系与评价数学模型。陈飞星、张增杰(2001)总结了近年来生态农业评价的原则与方法、评价指标体系的建立、指标权重的确定及评价标准的选择,介绍了模糊数学、全息论与人工神经网络等理论在评价指标体系中的应用。翟勇等(2006)从生态农业评价指标体系、评价数学模型和评价原则等方面构建生态农业评价理论体系,运用层次分析法、专家咨询法和评价指标矩阵确定评价指标的权重,并进行了区域生态系统比较研究。生态农业制度建设研究日趋成熟,叶谦吉、罗必良(1987)、杨瑞珍、陈印军(2017)、骆世明(2018)等对生态农业本质、生态农业发展组织、生态农业文化、生态农业评价、生态农业发展的农村福利供给等方面都有深入的研究,骆世明(2018)提出进行生态农业建设的农业绿色行动清单制度和认定生态农业的生态农业认证制度。未来还需运用经济学的分析方法,进一步探析生态文明建设理论基础,分析生态文明建设的内在机制及实施效果动态变化(石莹、何爱平,2016)。

三、研究启示与建议

中国的生态农业是把农业生产、农村经济发展和保护环境,以及高效利用资源融为一体的新型综合农业体系,是实现中国农业与农村经济可持续发展的重要途径(张予等,2015)。21世纪是实现中国农业现代化的关键阶段,是中国生态农业发展的大好时期。基于乡村振兴背景与国家“绿色发展、生态优先”战略,对中国生态农业发展路径进行研究与创新具有重要的理论与现实意义,必将受到越来越多的研究者关注。

1. 通过中国生态农业发展理论探究得到的启示

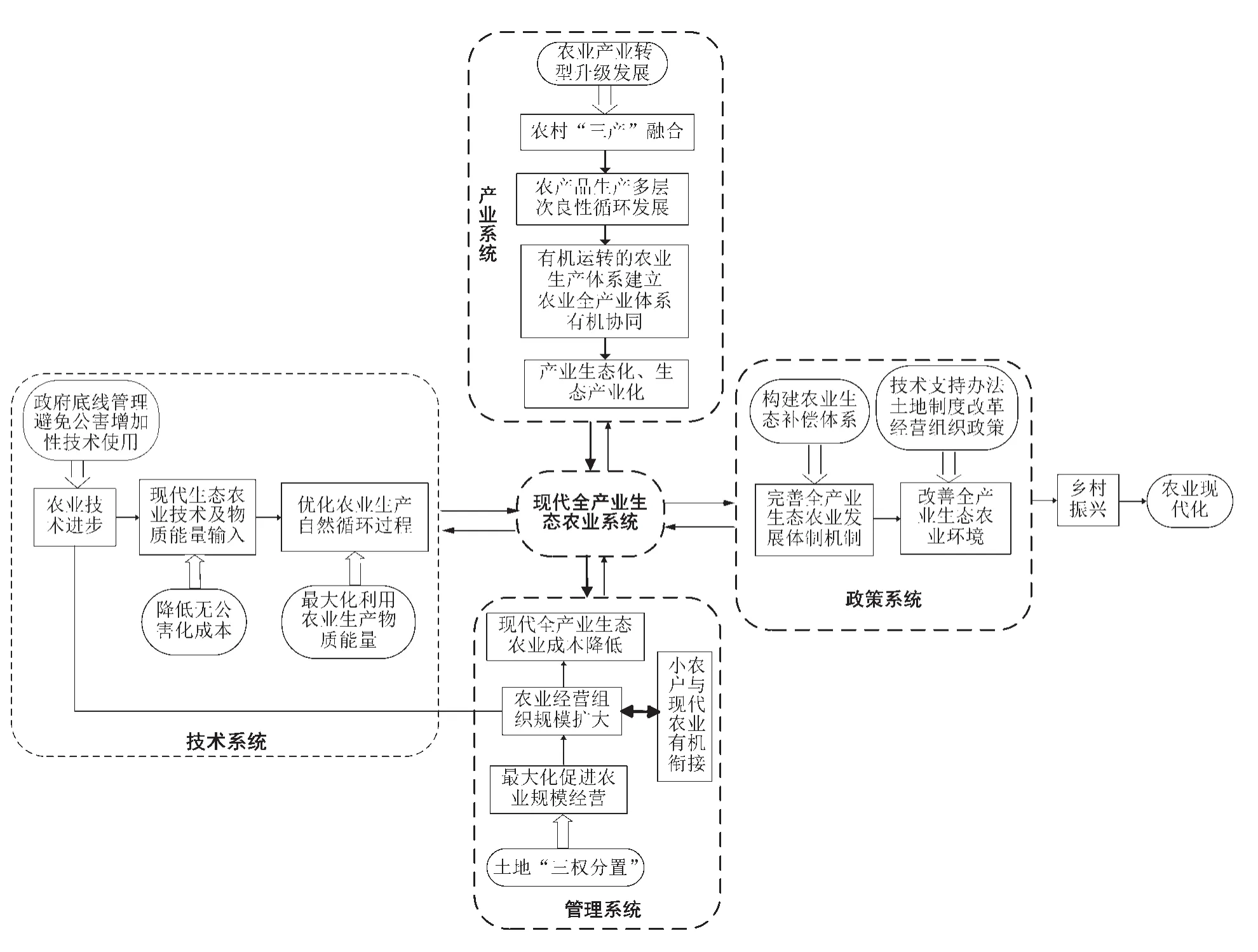

以聚焦一个具体的区域,构建该地区全产业生态农业的产业系统、技术系统、管理系统、政策系统为归属,理顺全产业生态农业发展逻辑(见图1),促进农业产业生态化、生态农业产业化。研究一个地区全产业生态农业的生产结构,融合生产要素,延伸产业链,优化该地区全产业生态农业的经营模式,提高该地区生态农业生产专业化、服务社会化和竞争市场化水平,构建该地区全产业生态农业的产业系统;分析影响一个地区全产业生态农业发展的关键因素,将现代科学技术合理引入该地区生态农业产业,构建该地区全产业生态农业的技术系统;在组织制度创新与完善中壮大农户经济,提高该地区农业生态效益、经济效益和社会效益,构建该地区全产业生态农业的管理系统;通过制度供给分析与发展实践剖析,构建和完善该地区全产业生态农业的政策系统,服务该地区全产业生态农业发展实践,坚持绿色发展、生态优先,助力乡村振兴的实现。

2. 中国生态农业发展的建议

中国的生态农业是中国实现农业现代化和农业可持续发展双重目标的战略抉择。融合先进的生态农业技术系统,优化生态农业产业系统,构建生态农业管理系统,完善生态农业政策系统,实现全产业生态农业发展,助力乡村振兴和农业现代化的实现具有重要的理论意义和现实意义。

第一,构建全产业生态农业发展的产业系统。以市场为导向,以特定区域特色农业资源为禀赋,发挥优势,规避劣势,错位竞争,促进农业供给侧结构性改革,实现农产品生产多层次多样式的良性循环发展。结合一个地区,立足生态产业化、产业生态化理念,对生态农业第一产业、第二产业、第三产业等全产业链环节进行探索实践,促进生态农业产业融合共生发展,寻找小农户与大市场相衔接的适合该地区全产业生态农业发展的模式,构建产业系统(谭明交等,2018)。建立“既有绿水青山,也有金山银山”“绿水青山就是金山银山”的有机运转的生态农业产业体系,实现生态农业全产业有机协同发展。将全产业生态农业发展贯彻到农业强、农民富、农村美的发展全过程,为乡村振兴提供一道发展的绿色屏障。

图1 全产业生态农业发展逻辑图

第二,构建全产业生态农业发展的技术系统。紧跟“绿色发展、生态优先”“打造长江经济带绿色产业带”“保护生态环境就是保护生产力”“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉”等生态发展导向,坚持政府底线管理,避免公害增加性技术使用,增加现代生态农业技术的投入,降低无公害化成本,优化农业生产自然循环过程,最大化利用农业生产物质能量。确立全新的农业技术进步模式,以现代全产业生态农业理念统领分散的绿色农业发展政策,构建与发展模式匹配的全产业生态农业技术体系,以及符合市场经济需要的科技推广和科技服务体系,形成完善的生态农业发展技术供应机制,为乡村振兴、农业现代化的实现提供技术保障。

第三,构建全产业生态农业发展的管理系统。积极将绿色发展理念转化为脚踏实地的行动,让“绿水青山就是金山银山”的理念完美融合在农业产业发展中。创新全产业生态农业可持续发展的经营管理理念与管理方式,加快转变政府“唯GDP论”的思想,完善经济社会发展考核评价体系,把环境损害、资源消耗、生态效益等指标纳入农业发展评价体系中。调整优化农业产业结构,推动农业发展由数量增长为主向数量质量效益并重转变,创新政府在生态农业发展中的管理运行模式,实现政府管理运行模式对农业产业生态化的保障和促进。在绿色发展理念的引领下,让“绿水青山”“金山银山”“看得见山水,记得起乡愁”的美好画卷呈现在每个老百姓的眼前。

第四,构建全产业生态农业发展的政策系统。正确认识和处理发展与生态环境保护的关系,自觉构建生态发展的体制机制,实现农业产业发展和生态环境保护协同推进,让良好生态环境成为最普惠的民生福祉。通过政策支持,引导真正经营农业产业的龙头企业、农业职业经理人、中间组织等生产主体、经营主体、服务主体参与到全产业生态农业发展中来,以龙头带基地、基地联农户、中间组织供服务、职业经理人管产业的组织生产方式推动全产业生态化发展。推进生态农业规模经营,解决目前单个小农户在生产、经营中遇到的与大市场不匹配、不协调、不对称的矛盾,避免信息鸿沟,降低生产、经营成本。构建和完善生态农业补偿体系,完善全产业生态农业发展体制机制,跟进完善全产业生产技术支持办法、土地扭转办法、经营组织政策,改善全产业生态农业环境,提供与全产业生态农业发展相匹配的政策系统。

中国发展生态农业是农业产业发展的一次自我革命,是实现农业产业转方式、调结构的供给侧结构性改革路径模式。中国发展生态农业更是顺应“绿色发展、生态优先”“共抓大保护、不搞大开发”“绿水青山就是金山银山”等绿色发展理念的需要,是助力乡村振兴、实现农业现代化的必然选择。中国生态农业的发展具有时代性、理论性、实践性和重大国际意义,对世界农业的产业结构调整、转型升级发展也会产生深远影响。