“最后一次,为自己演出”

2019-01-24郑宇钧

“看着身边战友走了很多,走,成了大趋势。起初,我觉得还可以坚守一下,但越到后来,政策越明朗。”

“其实我特别想有一个仪式,最起码有一个场合,把泪流出来、和战友们相拥、戴个大红花、光荣退役。但改革期间,诸事繁琐,顾不上来,我理解。”

“我和‘战旗十几年了,很有感情。我有义务把传统传下去。”邓祥辉将培训机构命名为“战旗美艺”。在他看来,以“战旗”为名,是把血脉保下来,“不能让‘战旗就没了”。

“撤编,影响最大的是刚毕业的年轻人。我们有基础了,至少生存问题不发愁。他们如果换岗,很可能得重新开始,这是比较残酷的。”

南方周末记者 郑宇钧

这是最后一次演出,原南部战区陆军战士文工团的演员们,一路巡演,上过小岛,跨过海峡,2019年1月22日,在海南谢幕时,这群老兵面对台下摆手的众人,潸然泪下。

男高音曹建,此时也眼泛泪光。他原是广州军区战士文工团的文职人员,是临时被叫来补台的,2018年,因为体制调整,非现役的他被解聘。可当老部队紧急召唤,他二话不说赶来救场,哪怕得推掉几台省直单位春节团拜会的演出——对于自谋生路的他来说,这都是一笔笔收入。

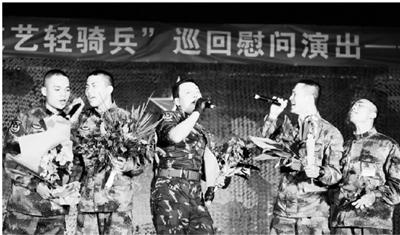

岁尾年初的这两个月,南部战区“文艺轻骑兵”小分队走进广西、云南、广东、海南一处处军营,在一片沙漠迷彩中翩翩起舞。他们还单独为炊事班、观察哨演出,没舞台,就在灶台旁的空地演;没音响,手机外放就是喇叭;没伴奏,掌声就是节拍。

战士文工团已撤编,如今,他们被称为“改革期间待消化人员”,归属南部战区陆军政工保障室,但“这里没有演员编制”。此前,舞队队长李升联系部队对接演出细节,一天半打了几百个电话。“因为都是军改调整后的新部队,又都住在新驻地,协调起来要难很多。”李升对南方周末记者说。

“天下没有不散的筵席,新编制落定后,很多人都得离开,但在最后时刻,得把这个挂了91年的金字招牌擦亮,封存好。”这支“文艺轻骑兵”小分队党总支书记魏远峰向南方周末记者介绍,此行22人,既有技术六级的女歌唱家王邵玫、雷湘,也有曾获全国文华大奖的话剧演员张阿亮、白文显,但更多的是二十出头的舞蹈演员。“杂技团已经拉不起队伍来,出不了什么节目了”。

2018年12月,在广东深圳,战士红星艺术团受邀录制央视元旦节目。这个由民企景耀集团新成立的艺术团,有八十多位演员,以脱下军装的原广州军区战士杂技团和原成都军区战旗杂技团为班底,原战士杂技团正连职干部张权为团长,在战士杂技团待了22年的李童,成为民企的摇钱树。

“即将要转业一大批,基本上就消化得差不多了。”南部战区陆军的一位领导对南方周末记者说,继续留在部队的,会另外分配岗位,需要演出时再临时抽调,组成“文艺轻骑兵”小分队。

原战士文工团副团长王邵玫已53岁,准备办提前退休手续,这次执意重上久违的舞台独唱。魏远峰打趣,她是“穆桂英53岁又出征”。

王邵玫女儿张韵在上海音乐学院上大二,今年20岁。从小在部队大院长大的张韵,对文工团有特别的情感。“女儿寒假回家,提出能不能跟我一起下部队演出。这是她第一次。”王邵玟对南方周末记者说。

张韵演唱的曲目之一,是电影《芳华》的片尾曲《绒花》。海南某旅领导对小分队说,你们一边唱着芳华,一边演着现实版的芳华。

告别的时代

人的命运千差万别,不变的是离别。2018年12月10日,成都,刘怡来到原战旗文工团的大院,送别将北上兰州的战友们。她发现,熟悉的老战友只剩零星几个,留下的基本是一些年轻同志,“如今我是个外来人,这里不再是我的地盘了。”刘怡的语气中有百般不舍。刘怡年少出名,她领唱的《鲁冰花》、《世上只有妈妈好》曾传唱全国,2002年,她成为首批全日制本科被招入战旗文工团的独唱演员。

2015年,“九三”大阅兵仪式上,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平宣布裁军30万,2015年12月召开的中央军委改革工作会议,拉开“世纪军改”大幕。越来越多的文工团员意识到,军旅生涯面临分岔点。

2016年2月,原七大军区番号撤销,取而代之的,是五大战区。“接到命令的那一晚,我在下部队演出。从此,广州军区没有了,可广州军区陪了我多少年啊,很伤感。”揭熙说。

揭熙明白,他的军旅生涯在起变化。“早有心理准备,看着身边战友走了很多,走,成了大趋势。起初,我觉得还可以坚守一下,但越到后来,政策越明朗。”

木已成舟,揭熙最终也上交了转业报告。“演员得活在舞台上,才有价值”。2018年11月17日,他当选广州曲艺家协会副主席,这是北方曲艺表演家首次进入以粤曲表演、南派曲艺为主的市曲协主席团,“以前曲协连开会都是以粤语为主。”揭熙说。一周后,揭熙向21年的军旅生涯告别,从撤编的原战士文工团转业,自主择业。

昔日红火的农林下路81号大院冷清下来,往日车来车往拉道具的舞美车,呼喝着排练的演出队,都没了踪影。最后一次穿上军装,把所有立功的奖章都挂上,2018年11月,揭熙来到朝夕相处的大院,揭开被遮住的战士文工团门匾,合影。“其实我特别想有一个仪式,最起码有一个场合,让你把泪流出来、和战友们相拥、戴个大红花、光荣退役。但改革期间,诸事繁琐,顾不上来,我理解。”

“之所以转业,一是响应号召,二是文工团的功能性会越来越弱,部队不需要我了。”刘怡下决心转业,是在2016年,但领导拦住了她,领导说,这是第一拨走,不是要让全团都走完,毕竟工作还要干,还得留一部分骨干。到了2017年,转业指标一出来,刘怡再次上报,这次,领导批了。

回忆在文工团的15年,刘怡更多的还是感激。“舞蹈队缺人时,我就得去跳舞。年轻时会想,凭什么我一个独唱演员,要去伴舞?可如今我能参加一些音乐剧,正是那时打下的底子。”转业后,刘怡接下一出话剧,这是她第一次演话剧,饰演钱学森夫人蒋英,一个女高音歌唱家。

2015年,从西藏拍摄完电视剧《雪域雄鹰》回川后,正团职的李媛上交了转业报告。“服役25年,当时我超过自主择业的年限已经7年。说句老实话,军人会有一些限制,比如出国出境,人生走到这时候,想换种活法。”

1991年,战旗文工团要举办一台全国文艺汇演,从各部队文工队抽调。李媛抓住机会,被选中参与汇演,最终,这个某集团军入伍刚两年的文艺兵,作为同批战友中的唯一一人,留在战旗文工团。她在“战旗”提干,在“战旗”屡屡获奖,在“战旗”连续3年登上央视春晚舞台,“1997年央视春晚的舞蹈演员,全来自我们战旗歌舞团”。

面临改革,邓祥辉也思考起自己的出路。当时,战旗文工团副团长邓祥辉已被列为正团职后备干部。“我跟上级机关的同志说,我是肯定要走的。他很生气,说从来没见过被列为后备干部还不想干的。很多战友也劝我,我这么年轻,在部队还有前途。”

当时,战旗文工团有六位团领导,三位女同志选择退休,还有两位男同志转业安置到机关。班子成员里,只有邓祥辉下定决心离开体制。

“我和‘战旗十几年了,很有感情。我作为班子里唯一创业的人,有义务把传统传下去。”邓祥辉将培训机构命名为“战旗美艺”。在他看来,以“战旗”为名,是把血脉保下来,“不能让‘战旗就没了”。

“军改让很多战友自主择业。”李媛回忆,她当时联系邓祥辉,提出想把战友们的资源作整合,他们一拍即合,加上正团职的罗莹,三人组成创始团队,李媛任董事长、校长。

激情燃烧的时代

当9岁的揭熙从北京来到广州时,他不知道,这一口京片子要在粤语社会里待这么久。1994年,揭熙和表哥王磊一道,拜大舅杨子春为师学艺。杨子春是原战士文工团国家一级演员,文职三级(正军级)。当时,他住在战士杂技团驻地,“有的杂技演员甚至比我还小,可每天起得比我早,跑步练功,不停练。师傅跟我们说,要想干这行,就得这样天天练。”揭熙回忆。

1995年,揭熙哥俩被吸收为战士话剧团“一团火”演出队的编外演员,“那时团里已经给我发津贴了,但身份还不是军人。”

这对小搭档很快崭露头角,屡屡获奖,不久被批准入伍。“穿军装过年回家,爸妈都不让我脱,走亲戚走到哪都穿军装。”

杨子春家里收了六个徒弟,先后都入了战士文工团。包括揭熙和王磊;四个女儿,杨婷、杨倩、杨蔓、杨苗,称作“四小杨”。18岁时,揭熙临时和9岁的杨蔓搭档,首次进京参赛。在和一帮老将的较量中,这对稚气未脱的组合,竟斩获殊荣。

单位给他俩记了三等功,揭熙提干也顺理成章。“在文工团,立功也好,晋级也好,都要通过获奖来衡量。”

2013年到2015年,是揭熙印象里慰问演出最频密的年份。“每年一百二三十场,密集时一天要有4到5场演出,我每一场大概上2到3个节目,加主持。”夏天里他们常常去海训场演出,带两套军装是洗不过来的,轮着换,到晚上都发臭。洗不了的演出服,放箱子里狂喷花露水,汗味交杂起来,那味道让揭熙难忘。有时候吃完夜宵,还有任务,得为炊事班的战友们,再演五六个节目。

跟战士们一起过年,揭熙坚持了多年。“当年看我们演出时的那些新兵蛋子,这几年再到部队,都已是各个部队主官。虽然年龄都比我大,但见着我就说,他们是看着我节目成长起来的,这听着多带劲,多给力。”

到海岛演出,有战士宁可不吃饭,也跑山上去,采了好多相思豆,送给揭熙。还有采野花编成花篮的,送揭熙壮族绣球、荷包的。

纵使再苦,揭熙也乐在其中。姜昆以及国内知名演出团体都曾向他伸出橄榄枝,但他“舍不得这身军装,舍不得广州”。

2004年,从四川音乐学院毕业,刘怡考入战旗文工团。年少成名的她,路走得却很坎坷。“刚入校,室友发现我是刘怡,惊喜不已,她说她从小是听着我的歌长大,是因为我才选择了学声乐。”大一时,她妈妈病退,一个月只领300元,大三时,当铁路工人的爸爸,突遭车祸去世。所以她4500元学费,靠借钱和自己勤工俭学,“除了留校外,进部队是我最好的一条出路。”

▶下转第4版

刚进文工团的头五年,刘怡自言属于“坐冷板凳”,“团里需要的是一个演员,而不只是一个会唱歌的。”刘怡说,“你得学会表演技巧,而不只是把高音唱上去。唱一首歌出来,得把官兵们的情绪给调动起来。”

五年一度的全军文艺汇演,是文工团最为重视的比赛之一,见证了她从舞台边缘到中央。2004年,她全程只能做看客,2009年时,她上了五个节目,每一个都是领唱。

“从2010年开始,每年下部队演出一百多场,90%的场次我都参加。云南边防线,我基本上走完了。”刘怡说,

“2013年,战旗文工团的慰问演出场次在全军是最多的,209场。”

“去地方的商业演出,到2013年基本就停止了。”邓祥辉对南方周末记者说,“我们地处西南,不论是薪酬还是待遇吸引不了人才,要不孔雀东南飞,要不进京,有人才也留不住,也引不进来。那我们跟其他文工团比慰问演出的场次,比去部队的艰苦程度。”

2013年4月5日,邓祥辉由原成都军区宣传部调往战旗文工团任副团长,此前,他已分管文工团工作多年。上任时,他就强调加强为驻训部队演出。“在别人眼里,文工团一度只是‘唱唱跳跳的文艺单位。”于是,当时战旗给自己的定位是,“服务型文工团”。

邓祥辉嘱咐演员们,要尽可能满足官兵们合影、签名的需求。更重要的是,不漏下任何一个慰问官兵,仓库、炊事班、哨位。

为了减轻部队负担,战旗“去了就演,演了就走”。在西昌合同战术训练基地,他们天一亮开着演出车出发,到了驻训营地,车一停,背景板一亮,往车前平整出一块场地,铺一张帆布,一个简易的舞台就完成了,再挂上横幅“只给官兵送欢乐,不给部队添麻烦”,演出完不接受部队接待,当即返程。

去中印边境的西藏亚东某边防哨所的那趟慰问,让李媛至今难忘。哨所就两三个人,碰到大雪封山,半年与世隔绝,“在哨位上演出时,战士们边看演出边流泪,我们边演也边流泪。”李媛对南方周末记者说。

背后的艰难

战旗美艺宣布成立的那一天,是2017年8月1日,三名转业老兵,以建军节作为自己向军旅生涯的致敬。而在前一天,战旗文工团宣布邓祥辉的退役命令。他不由感叹道,“太巧了,昨天组织宣布了我的转业命令,今天我宣布我的人生决定”。

告别21年的军旅生涯,自主择业,邓祥辉意识到,“不能因为我在部队是个领导,到地方上还感觉良好。”

以前,作为团领导,邓祥辉在与地方打交道时,也讲个级别对等,多是在办公室指挥,具体执行让干事干。而如今创业,他常得跟具体办事人员对接,“一个城管指责我们广告牌放置有问题,一个物业保安催收相关费用,我都得一一和颜悦色应对。很多人就会有心理落差,但我心态摆得比较正。”

摆在李媛面前的坎,其实就是面子问题。她们去商业街设点,去发传单,会碰到城管追着劝离。李媛只能陪着笑,“要拉下脸,接受一次又一次的拒绝。不能说自己是正团级干部,就不能作销售、发传单。现在,我在为自己创业。”

在免费试课时,有不少家长反映,课虽然好,但学校位置远,公交车还得转车。结果,试课的三百来人,留下来的只有1/3。

“得为孩子们提供一个能受到艺术熏陶的环境,尽管位置远点,那就让家长们开车多送一程。”邓祥辉解释为何校址不选在商业区,“第一,我们是军人办的,第二,我们是‘战旗文工团的,对艺术品质的要求不能降。不能去迁就,不能只为赚钱,‘战旗是源自部队的一个品牌,你不能把它太商业化了。”战旗美艺舞蹈培训机构总裁邓祥辉说。

来自竞争对手的攻击,也让邓祥辉猝不及防。有一家培训机构,去工商局控告,战旗美艺冒用军人形象、“部队品牌”是虚假宣传,工商局核实后,一一驳回。所幸,做好“亏三年”准备的战旗美艺,如今已有近300名学员,“已经解决生存问题,接近收支平衡点”。

战旗美艺学校旁,是家私立幼儿园,普通班学费是8万,国际班是15万,而战旗美艺设定的年费不到幼儿园的1/20。“试营业期间打6折,折合每堂课四五十。交了年费,寒、暑假不用另外交钱,一次性交得多一点,但不用再交二三次。”

走与留

“我们团大部分转业的,要不去公安,要不去地税了。”揭熙说,有转业去公安的战友表示,没演出时,依旧得朝九晚五上班。

“文工团撤编,对这帮老兵来说,除了情感上的割舍以外,其实对生活影响并不大,有些人的事业发展反而能更好。部队有部队的规矩,比如不能商演。转业后,没了束缚,又有自主择业费作为保底,可以去创收。”邓祥辉认为,“撤编,影响最大的是刚毕业的年轻人。我们有基础了,至少生存问题不发愁。他们如果换岗,很可能得重新开始,这是比较残酷的。”

“小曾、董玉方是我为战旗举荐的最欣慰的两位战友。”邓祥辉在“乌蒙铁军”任职时,他发现董玉方诗写得好,便把他从警调排调到团宣传股。随后,邓祥辉上调到军区宣传部任职,经过他推荐,董玉方被调到战旗文工团。遗憾的是,战旗没有提干的指标,他回作战部队一样有提干的机会,可董玉方放弃了。他不想离开战旗,觉得在这可以出作品。

2017年,董玉方选择离开战旗。离开前,在综艺节目《我是歌手》里,歌手李健演唱《父亲写的散文诗》,让这首歌一夜间火遍大江南北。李健说,这首歌曾让他单曲循环泪流满面,而词作者正是董玉方。

2019年1月21日,参加“文艺轻骑兵”小分队演出人员中,还有揭熙的师妹“四小杨”的身影。打小练就的童子功,让她们的快板打得脆而响,嘴里蹦出的韵律让观众不由跟着打节拍。台上台下,她们总是满面笑意,可她们的前景却不容乐观,“四小杨”还是学员身份,没有提干。

“一方面,大家在演出时是认真的,另一方面,心里都有着一种深情。”魏远峰说。

2018年12月,南部战区陆军“文艺轻骑兵”在云南广西等地,巡回慰问演出。11天辗转2省8县市,行程四千余公里,演出45场次。22人中,副领队姚林辉是唯一来自文工团的专业演员,她曾先后在二炮文工团、武警文工团、战士文工团工作过,如今,这个女高音在以另一种身份,出现在她熟悉的慰问演出场合。

如今,赵子晔随队在驻兰州的西部战区某文化队待命,而和她同批毕业的战友们,有的复员,有的回高校深造。当初,她是由战旗文工团在原解放军艺术学院委培,5年学制结束后,她回到战旗,发现已物是人非,资深的前辈一个个打报告转业。“我可能要分到其他岗位去,即使留在文化队,将来演出也不会多。专业上,基本不可能再像以前战旗文工团那样有系统的训练、创作。我觉得,在新编制下来以前,现在就是一个过渡的阶段。”

赵子晔服役年限未满8年,不具备转业资格,如果要退出现役,就只有按战士复员处理,这意味着不得不放弃“国家干部”身份。

有些前辈为这些年轻人感到惋惜,“他们是这几届军艺毕业的孩子中素质最好的。留下的人,很可能是业余文艺队员,如果得不到重视和支持,他们可能出不了作品。”

(赵子晔为化名)