商业银行息差管理研究

2019-01-23

(东营银行股份有限公司 山东 东营 257000)

国内商业银行在经历了十余年的跨越式发展之后,已成为支持我国实体经济发展的重要支柱,在我国经济发展与转型过程中扮演着越来越重要的角色。但近几年来,全球经济复苏乏力、国内经济增速放缓,我国利率市场化进程加速推进,国内银行经营压力越来越大;监管部门在严监管、去杠杆和防风险等方面“依法亮剑、重拳出击”,MPA考核、流动性、资管等新规频出,各种监管政策不断深化,大部分商业银行息差持续收窄,而表外业务、中间业务及其他业务发展不完善,在银行营业收入中的占比较低,且增收难度较大,故息差管理研究迫在眉睫。

央行行长易纲在博鳌亚洲论坛2018年年会上表示:会按照习近平总书记所说的落实开放措施“宜早不宜迟,宜快不宜慢”的精神坚实推进金融领域的改革开放,在可预见的未来,随着金融业管制的加速放开及国外银行业竞争的加入,势必会给国内商业银行造成不同程度的冲击,而加强息差管理是商业银行在竞争中立于不败之地的有效手段。

一、息差管理综述

(一)息差管理的内涵

银行息差又称净息差,是指银行单位生息资产所产生的净利息收入,并可用利息收入减利息支出的差与平均生息资产的比来表示。公式如下:

通过净息差取得收入是我国商业银行的主要盈利方式,而影响净息差的因素多种多样,面对利率市场化进程加速推进、改革开放持续深化,我国商业银行面对的影响因素更加复杂多样。作为我国商业银行管理的核心内容,净息差管理主要是是指商业银行根据外部环境及自身经营状况对资产负债结构进行计划、组织、协调和控制的动态管理过程,实现资产负债总量上平衡、期限上匹配、结构上合理,兼顾其安全性、流动性、效益型,从而实现“三性平衡”的精细化管理,其核心是在满足监管规定和风险可控的前提下实现单位生息资产利润最大化。

(二)息差管理的研究现状

国外很早就对净息差管理展开了相关研究,因其银行制度体系相对完善,市场化程度较高,故其关注重心在于将多样化的量化模型投入实际运用中,其中以领导者定价模型研究为主,将影响因素加入到模型中,根据发展战略及市场现状自主设定存贷款利率,国外金融界对息差管理理论分析及息差管理的模型运用都显得较为成熟。

国内引入息差管理理论及工具的时间较晚,与国外管理相比还存在一定差距。一是受限于先前国外研究的理论框架,对息差管理理论研究缺乏内容的拓展和工具的创新。二是国内学者对银行息差管理模型构建缺乏前瞻性探索,对我国缺乏现实性指导意义。三是息差管理实证研究和案例分析相对匮乏,多停留在概念和假设的分析和阐释上,难以运用于指导实践。四是我国利率还未完全实现利率市场化,限制了息差的进一步研究。

二、商业银行息差变化趋势

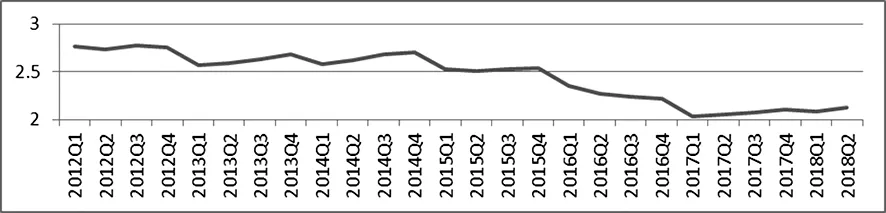

从我国商业银行2012年3月——2018年6月净息差走势图(图一,数据来源:银监会网站)可以看到,2012年以来,我国商业银行的净息差持续走低,特别是2016年,净息差水平快速收窄,2016年净息差较同期下降了32个BP,2017年一季度净息差达到历史最低点,仅为2.03%,较同期下降32个BP,较年初下降19个BP。净息差下降原因主要为:一是随着利率市场化的加快推进,贷款基准利率下限和存款利率浮动上限逐步取消,客户议价能力提高,导致银行资金来源与回报的价差缩窄;二是银行业同质化竞争加剧,集中度持续下降。随着外资银行的流入、民营银行的兴起、城商行的壮大,我国银行业已形成多层次的体系,五大行的资产占比从1996年的64.8%降至2017年年末的36.77%,集中度的不断下降也加剧了银行间的价格竞争,拉低净息差。

图一:2012-2018年6月我国商业银行净息差走势图

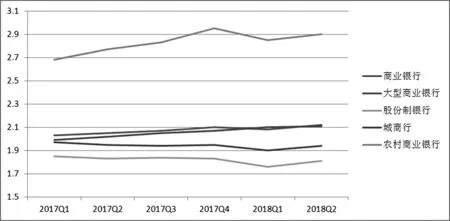

2017年二季度后,商业银行的整体净息差水平开始回升,但具体到不同类型的银行表现大为不同。农村商业银行一直保持遥遥领先,2017年一季度为2.68%,高于商业银行平均水平65个BP,2018年二季度为2.9%,高于商业银行平均水平78个BP;大型商业银行净息差于2017年一季度触底后一路上升,2018年二季度为2.11%,较2017年一季度上升12个BP;大型商业银行和农商行净息差水平的回升主要得益于其网点范围大、客户群体多而积累的存款资源丰富,可以降低稳定负债的成本;与此相对应的是股份制银行和城商行表现稍为逊色,受强监管、去杠杆等原因的影响,负债端成本上行较快,对同业负债占比较大的股份制银行和城商行来说,净息差被持续压缩,呈现不断下降的态势且低于商业银行平均水平。(详见图二:2017Q1-2018Q2各类商业银行净息差情况表)

图二:2017Q1-2018Q2各类商业银行净息差情况表

三、商业银行息差收窄的原因及影响因素

随着利率市场化进程加快,商业银行资产负债规模呈现逐渐扩大的趋势,但是净息差呈现逐渐收窄的趋势。息差收窄的原因及影响因素如下:

(一)利率方面

从净息差指标公式看,净息差=净利息收入/生息资产日均,其中,生息资产相对稳定,净利息收入=生息资产×生息资产收益率-付息负债×付息负债付息率。不难看出,净息差的高度主要取决于生息资产和付息负债的两个利率指标。为比较各类别银行的差距,本文选取了9家上市银行2013年——2017年的生息资产收益率和付息负债付息率进行对比(见表1—表2)。

表1 生息资产收益率对比(%)

资料来源:上市银行年报

表2 同业付息负债付息率对比(%)

资料来源:上市银行年报

通过数据可以看出:

一是银行生息资产收益率普遍呈下降趋势,股份制银行和城商行生息资产收益率同期比较均高于国有行,但是收益率下降幅度也比较大。2017年末,国有行生息资产收益率平均为3.6%,较2013年末下降0.8个百分点;上市股份制行平均为4.16%,较2013年末下降1.02个百分点;上市城商行平均为4.09%,较2013年末下降1个百分点;

二是银行付息负债成本普遍下降,但是国有行付息负债成本相对较低,2017年末,国有银行平均付息负债付息率1.59%,较2013年下降0.38个百分点;股份制银行平均付息负债付息率2.31%,较2013年下降0.43个百分点;城商行平均付息负债付息率2.87%,较2013年下降0.32个百分点;

三是生息资产收益率下降幅度明显高于付息负债付息率下降幅度。

由此可见,随着利率市场化的持续推进,利率呈下降趋势,生息资产收益率大幅下降是银行净息差下降的主要原因,其次是因为付息负债付息率下降幅度偏小,同时利率市场化对股份制银行和城商行的影响要高于国有行。

(二)结构方面

银行资产负债结构的主动调整,对银行息差水平同样会产生较大影响。

(一)产品结构方面

从静态来看,即假设基准利率和市场利率保持不变,银行生息资产收益率和付息负债付息率的高低主要取决于产品结构配置的合理性。在产品配置结构中,高收益资产占比较下降,但高成本负债产品占比提高,是缩小银行息差水平的主要因素。

(二)期限结构方面

在资产负债期限结构中,静态来看,以短配长整体收益率更高。因此,在流动性管理得当的前提下,资产端要优先配置较长到期期限资产,负债端优先吸收短期负债。动态来看,银行生息资产收益率的变化还要看重定价期限结构。利率上行时,资产端重定价期限越短,负债端重定价期限越长,可以更快享受利率上行的收益;利率下行时,资产端重定价期限越长,负债端重定价期限越短,可以降低利率下行带来的负面影响。因此,确定资产、负债的重定价期限的合理性主要看当前利率的走势及流动性管理要求。

(三)市场环境方面

市场环境变化影响息差稳定性。近年来,特别是进入2018年以来,世界经济政治格局进入深度调整期,外部的不确定性持续增加,世界主要经济体增长动力有所增强,但逆全球化和贸易保护主义势力抬头,地缘政治风险此起彼伏,世界经济复苏基础尚不稳固,我们面临的外部环境波谲云诡;随着防范化解重大风险、精准扶贫和污染防治三大攻坚战稳步推进,我国经济进入了经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激消化期的“三期叠加”新常态,经济下行压力较大。

作为经济活动的晴雨表,银行也已进入经济调整的阵痛期,面临前所未有的困难,高增长、高利润、高息差的“三高”时代一去不复返。近几年,随着金融脱媒、监管趋严、互联网金融冲击和利率市场化的加速推进,银行业的竞争日趋激烈,各商业银行为了在竞争中立于不败之地,维持现有规模和市场占有率,纷纷让利于客户,主动抬高负债成本。资产端,一方面是国家和社会要求和呼吁银行加大对实体经济的支持力度,降低社会融资成本,另一方面不良贷款和风险有所抬头,面对“两难”境地,资产收益有降无升。资产端和负债端的收益同时收到挤压,商业银行的息差水平持续降低。

四、商业银行改善息差管理策略

(一)稳健风险管理

伴随着我国利率市场化的加速推进,国内银行的盈利能力受到较大冲击,各种银行业监管新规频频落地,“严监管”政策迫使商业银行将业务回归本源,存款竞争越加激烈,而同业竞争逐步推高存款利率,商业银行负债成本水涨船高。为保证息差水平,银行相应的会在资产端产生提高收益的需求,高收益对应高风险,随着经济下行压力越来越大,信用风险恶化、区域风险爆发、担保圈蔓延,高收益不能覆盖高风险暴露,产生不良贷款,相应资产减值损失增加,拉低了收益水平,从而进一步压缩息差空间,形成恶性循环。因此,商业银行迫切需要提高自身的风险管理能力,合理评估资产收益水平和自身的风险承受能力,完善风险管理制度,规范风险管理流程,引入先进的风险管理技术,借鉴并优化风险计量、识别、预测模型,着力提升风险识别、预测能力,塑造精细化、系统化和专业化的风险识别、定价能力,达到安全性、流动性、收益性的“三性”平衡,从而实现商业银行的稳健发展。

(二)加强主动负债管理

间接融资作为我国实体经济的主要融资方式,在支持经济发展过程中发挥重要作用,但存款作为我国商业银行负债的主要来源,大量存款没有对应的投入实际生产领域,银行贷款使用效率低下,当下银行利润来源主要是各项资产,而扩大资产规模所需资金需要通过负债支撑,因此银行有足够的动力扩大负债规模,而在利率市场化进程中,金融市场的竞争越加激烈,若负债的结构不合理、资金运用效率不高,则会提高银行的成本支出,不利于银行经营目标的实现。所以,银行应加强主动负债管理,创新主动负债管理工具,主动应对在存款竞争大潮中所处的社会地位,做好资产配置,提高盈利能力。

(三)逐步完善前瞻性预期管理

在银行现代管理体系中,预期管理扮演着非常重要的角色。随着技术发展、专业分工的逐渐深入,无论是货币市场、股票市场、债券市场还是商品市场,都离不开预期管理。作为市场经济中的理性人,每一个决定和行为都跟着预期走。在我国利率还未完全实现市场化的现状下,长期以来由法定利率决定的利率形成机制降低了银行对利率进行预期管理的动力,而随着我国利率市场化进程的加速推进,我国商业银行在预期管理方面的意识不强、能力不足、效果不佳,直接影响了国内商业银行的竞争力。随着市场资金供求关系日趋多变,商业银行需要练就准确预判价格走势、建立预测机制的能力,提高价格预期管理能力,对价格进行精细化管理,从而进一步提高息差管理能力。