新疆伊犁河谷降雨侵蚀力时空变化分析

2019-01-23孙国军李卫红朱成刚

孙国军,李卫红,朱成刚

(1.河西学院历史文化与旅游学院, 甘肃 张掖 734000;2.中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830011)

20世纪以来,全球不同地区都经历了升温的过程,中纬度地区变暖尤为明显,全球气候变暖将会加大极端气候水文事件发生的频率和强度[1]。温度和降水的高位震荡,使得强降水事件、大雨日数、强降水量等降水极值事件均表现为增加趋势,导致极端水文事件呈增加趋势。最新研究表明,西北干旱区气温升温明显,是中国平均气温升温速率的1.39倍,是全球气温平均升温速率的2.78倍。在全球变暖的背景下,西北干旱区极端气候水文事件的频率和强度增加得更为明显[2]。

降雨是引发土壤侵蚀的最主要的外营力,是导致土壤侵蚀的主要动力因素之一[3]。降雨侵蚀力是雨滴击溅及降雨所产生的径流引起的潜在侵蚀能力,该值可通过经典算法和简易算法获得。Wischmeier等利用径流小区的实测资料,发现次降雨动能E与30 min最大雨强的乘积与土壤侵蚀之间相关性较高,并以此作为评估降雨侵蚀力的主要经典方法[4]。在中国,王万忠等基于140多个重点站R值分析,发现该经典算法同样适用于中国[5]。由于降雨动能和最大30 min降雨强度等参数值获取较难,因此许多学者开始利用气象站点的常规降雨资料构建R值的简易算法[6]。基于不同时间尺度的降雨数据,国内众多学者建立了基于年降雨量、月降雨量、日降雨量来估算降雨侵蚀力的简易模型[4,7-8]。依据这些模型,众多学者对国内降雨侵蚀力进行研究,这些研究区主要集中在降雨量较多的南方地区和水土流失严重的黄土高原区,而西北干旱区因降雨少,研究较少[9-10]。伊犁河谷位于新疆维吾尔自治区的西北部,是西北干旱区降雨量最多的地区,被称为“瀚海湿岛”,轻度以上土壤侵蚀面积为1.63万km2,占总面积的29.07%,土壤侵蚀极其严重[11],因此研究其降雨侵蚀力变化具有重要意义。

目前,有关伊犁河谷降雨侵蚀力研究主要以年为时间单位,刻画降雨侵蚀力的时空变化特征[12]。但是,伊犁河谷土壤侵蚀主要集中的春、夏两季,主要由该季节内强降雨引起,降雨侵蚀力的年际变化研究已经很难满足科研和实际要求。因此,本文以伊犁河谷10个气象站点日降雨资料为基础,应用降雨侵蚀力模型,分析了伊犁河谷降雨2000—2015年降雨侵蚀力年际变化特征,春、夏、秋、冬等4个季节变化特征,以期为伊犁河谷水土流失调查、水土保持规划和生态保护等工作提供重要决策依据。

1 研究区概况

伊犁河谷地处42°14′16″~44°50′30″N,80°09′42″~84°56′56″E之间,位于新疆维吾尔自治区的西北部。天山西部多支脉和纵横交错的河流将其分割为伊犁谷地、巩乃斯谷地、特克斯谷地、喀什河谷和昭苏盆地等5个地域单元。在行政区划上包括伊宁市和伊宁、霍城、察布查尔、巩留、新源、尼勒克、特克斯、昭苏等 8 个县。温带大陆性气候,年平均气温10.4℃,年平均降水量417.6 mm。土壤类型多样,主要为黑钙土、栗钙土、灰钙土和沼泽土[13]。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源及处理

数据集为2000—2015年伊犁河谷10个气象站点的逐日气温和逐日降水数据,气象站点分布见图1。数据从中国气象局气象数据中心网站、新疆气象局网站上下载。为了便于分析,依据低山区、中山区划分标准[14],按照伊犁河谷气象站点的海拔高度,将伊犁河谷划分为低山区和中山区(表1)。除了计算年降雨侵蚀力外,按照春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12月至次年1—2月)四季划分标准,计算对应的4个季节的降雨侵蚀力。

分布海拔/m代表站点数据年限低山区<1 000霍城、霍尔果斯、伊宁县、伊宁、察布查尔、巩留、新源2000—2015年中山区1 000~2 000尼勒克、特克斯、昭苏

2.2 研究方法

2.2.1 降雨侵蚀力

降雨侵蚀力R主要受到降雨量、降雨强度和降雨时长等因素的影响。Wischmeier and Smith定义了降雨侵蚀力算法。因其实用性强,这种算法在不同国家和地区得到广泛的运用[15-16]。依据此算法,利用月降雨量和年雨量计算春、夏、秋、冬等4个季节降雨侵蚀力,以及年降雨侵蚀力。公式计算如下:

(1)

式中P——年降雨量,mm;Pi——月降雨量,mm;R——年降雨侵蚀力,MJ·mm/(hm2·h)。

2.2.2 气候倾向率

在气象要素分析中,一般用一元线性回归方程系数表示气候因子长期变化趋势[17]。

y=a0+a1×t

(2)

式中,a1为回归系数,在气候学中,一般用a1×10表示气候因子(气温、降水、湿度、风速等)长期变化的趋势,其单位为(/10a)。若a1为正,表明随着时间的变化,气温、降水等气候因子呈不断增加的趋势;若a1为负,表明随时间的变化,气温、降水等气候因子呈不断减小的趋势。a1的大小反映了气温、降水等气候因子上升或者下降的速率。其计算公式为:

a1=rxt×σx/σt

(3)

式中σx——要素x的均方差;σt——时间序列的均方差;rxt——趋势系数。

在气象气候中,一般用趋势系数来判断气候因子长期的变化方向及变化程度,计算公式如下:

(4)

2.2.3 半变异函数和Kriging插值法

半变异函数客观描述了变量之间相关程度,理论上两变量距离越近,其相似性越强,与之对应的是变异函数越小;两变量距离越远,其相似性越弱,与之对应的是半变异函数越大[18],即:

(5)

式中h——步长;r(h)——半变异函数,是区域化变量Z在点x处和点x+h处的方差一半值。

Kriging空间插值法以半变异函数理论和结构分析理论为基础,通过已知采样点的有限数据值,去估计空间上具有相关性的、未知采样点信息特征的一种统计学方法,其主要计算过程如下:

(6)

式中Z(x0)——未知采样点x0的值,是Kriging空间插值的预测值;Z(xi)——未知采样点周围已知采样点xi的值,是实际的测量值;λi——未知采样点与第i已知采样点之间的权重,一般而言,当未知采样点与已知采样点距离越近时,其权重值越大,反之,其权重值越小;n——已知采样点的个数。

3 结果分析

3.1 年均降雨侵蚀力的空间分布

依据公式(1),首先计算每一个站点的月降雨侵蚀力,经累加得到该站点的年降雨侵蚀力,求各个站点降雨侵蚀力平均值,得到多年平均降雨侵蚀力,通过Kriging外插法进行降雨侵蚀力空间插值,依据研究区边界进行裁剪,得到伊犁河谷年均降雨侵蚀力空间分布(图2)。图2表明,伊犁河谷年均降雨侵蚀力呈西部地区小,东部地区高;平原地区小,山地地区高;迎风坡高,背风坡低的空间分布特征。伊犁河谷降雨侵蚀力空间分布与其多年平均降雨量空间分布特征极其相似[19]。从年均降雨侵蚀力分布看,年均降雨侵蚀力有2个高值区:①昭苏县全境和特克斯县部分地区,年均降雨侵蚀力分布范围在55.40~66.91 MJ·mm/(hm2·h)之间;②新源县和尼勒克县东部地区,年均降雨侵蚀力在51.37~60.58 MJ·mm /(hm2·h)之间。年均降雨侵蚀力低值区主要分布在霍城县全境,伊宁县和巩留县部分地区,年均降雨侵蚀力分布范围在20.82~34.46 MJ·mm /(hm2·h)之间。

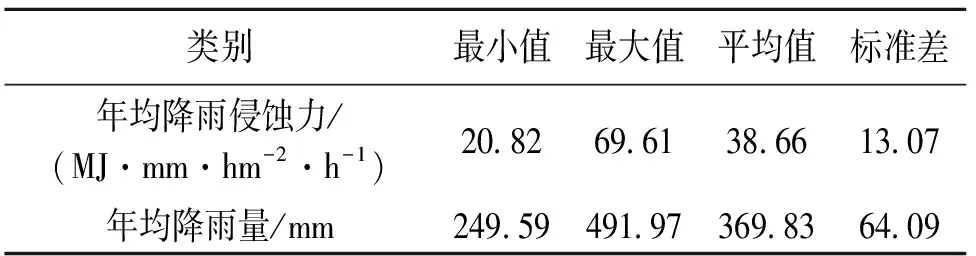

对伊犁河谷的年均降雨侵蚀力和年均降雨量进行统计分析(表2)。表2表明,伊犁河谷年降雨侵蚀力平均值为38.66 MJ·mm /(hm2·h),标准差为13.07。与之对应的是,降雨量分布范围为249.59~491.97 mm之间,标准差为64.09。可以看出,伊犁河谷年均降雨侵蚀力和年均降雨量的变化较大。

表2 伊犁河谷年均降雨侵蚀力和年均降雨量统计值

侵蚀性降雨是引发土壤侵蚀的主要外营力, 而降雨的时空变化主要受控于气候和地形因素。而经度、纬度和海拔等是影响降雨时空分配的主要因素,也是影响降雨侵蚀力的重要因子[6]。因此,采用线性拟合方法分别绘制年均降雨侵蚀力与经度、纬度、海拔、降雨量等之间的相关关系(图3)。图3表明,年均降雨侵蚀力随经度的增加而增加,随纬度的增加而减小;随着海拔升高而增大,随降雨量的增加而增大。

3.2 降雨侵蚀力的年内分布

依据公式(1),计算伊犁河谷低山区、中山区各个气象站点的季均降雨侵蚀力,求其降雨侵蚀力平均值及其所占的比重(图4)。图4表明:低山区季均降雨侵蚀力夏季最大,为10.49 MJ·mm/(hm2·h);春季次之,为9.32 MJ·mm/(hm2·h);秋季排第3位,为8.59 MJ·mm/(hm2·h);冬季最小,仅为4.61 MJ·mm/(hm2·h)。中山区季均降雨侵蚀力夏季最大,为32.62 MJ·mm/(hm2·h);春季次之,为15.38 MJ·mm/(hm2·h);秋季排第3位,为5.66 MJ·mm/(hm2·h);冬季最小,仅为1.20 MJ·mm/(hm2·h)。

3.3 降雨侵蚀力季节变化特征

依据公式(1),计算低山区、中山区2000—2015年春、夏、秋、冬4个季节降雨侵蚀力随时间变化趋势(图 5)。图5表明,2000—2015年,低山区春、夏两季降雨侵蚀力呈减小趋势,其中,夏季减小趋势微弱;而秋、冬两季降雨侵蚀力呈增加趋势,其中,冬季增加趋势更大。低山区降雨侵蚀力回归系数的绝对值表明,低山区春、夏、秋、冬4个季降雨侵蚀力变化中,春季变化趋势最明显,其次为夏季和秋季,而冬季变化趋势最小。

2000—2015年,中山区春、夏、秋3个季节降雨侵蚀力也呈减小趋势,冬季呈增加趋势。其中,秋季减小趋势微弱,夏季减小趋势大,冬季增加更为强烈。中山区降雨侵蚀力回归系数的绝对值表明,在中山区春、夏、秋、冬4个季节降雨侵蚀力变化中,夏季变化幅度最大,其次为春季和冬季,而秋季变化趋势最小。

3.4 降雨侵蚀力年际变化特征

通过解析不同季节的降雨侵蚀力发现,2000—2015年,低山区、中山区春、夏、秋、冬等4个季节降雨侵蚀力均发生增、减变化,但是其年际变化位未知。因此,解析低山区、中山区年降雨侵蚀力随时间变化具有十分重要的意义。为此,分别绘制低山区、中山区2000—2015年降雨侵蚀力变化趋势(图6)。图6表明,2000—2015年,低山区降雨侵蚀力呈增加趋势, 中山区呈减小趋势。回归系数绝对值分析表明,中山区年降雨侵蚀力变化趋势较大,低山区较小。

4 讨论

伊犁河谷降雨侵蚀力时空分布的地域性和季节性差异明显。这与其所处的地理纬度和气候明显相关。伊犁河谷其东、南、北均为高山环绕,呈喇叭口形状,向西面敞开,地势由东向西倾斜[13]。西风带天气系统和极地冰洋系统较湿气流进入盆地后,受东南部高山拦截,在山区形成地形雨[2]。受此影响,降雨西部、平原偏小,而东部、山地偏高,降雨侵蚀力空间分布与之相同。伊犁河谷年内降雨春夏两季多、秋冬两季少,所以降雨侵蚀力春夏高、秋冬小。因受全球气候变化的影响,近50 a来,新疆天山西部地区气候向暖湿转变的信号较为明显,增暖增湿特征明显[19],年降水量和极端降水量总体呈现明显增加的趋势[20],在此背景下,伊犁河谷区潜在的土壤水力侵蚀将会加剧。未来,在区域规划及治理上,伊犁山地河谷区,更应加强对因降雨引起的滑坡、泥石流等其他次生灾害发生监控与防治工作,而在季节上,更应防范低山区秋、冬两季因降雨引发的次生灾害。

5 结论

根据伊犁河谷10个气象站点2000—2015年16 a逐日降雨资料,对河谷季节、年的降雨侵蚀力进行分析,得到以下结论。①伊犁河谷年均降雨侵蚀力降雨侵蚀力呈西部偏小,东部偏高;平原偏小,山地偏高的空间格局。②降雨侵蚀力四季分布不均,春、夏两季降雨侵蚀力所占比重大,秋冬降雨侵蚀力所占比重小。③降雨侵蚀力四季未来趋势变化中,低山区春、夏两季降雨侵蚀力呈减小趋势,而秋、冬两季降雨侵蚀力呈增加趋势;中山区春、夏、秋3个季节降雨侵蚀力也呈减小趋势,冬季呈增加趋势。④降雨侵蚀力年际未来趋势变化中,低山区降雨侵蚀力呈增加趋势,中山区呈减少趋势。