体制转换视域下的德国能源转型研究

2019-01-22塞巴斯蒂安·斯特劳兹李庆刘长松

塞巴斯蒂安·斯特劳兹 李庆 刘长松

[摘 要]文章运用适应性分析框架,将德国能源转型(即将德国能源系统转变成基于可再生能源来源的系统)阐释为一场体制转换。这场体制换转涉及技术、政治和经济体系及结构的变化。文章首先梳理了技术、政治和经济方面的发展如何降低传统化石燃料—核能体制的适应性,如何创造出可再生能源體制运行的能源系统;其次阐述了支撑德国可再生能源体制运作的公共政策话语和整个能源政策方向性的改变;最后强调了提高可再生能源体制韧性所面临的挑战。尤其要指出的是,就促进整个能源系统向可再生能源体制转换而言,提升输电网的适应性是至关重要的。

[关键词]德国能源转型;体制转换;可再生能源

一、引言

1980年,一个环境政策智库提出能源转型概念并将其定义为:没有石油和核能的经济增长和繁荣①。那时,能源转型只是德国政治/公共政策话语体系上一种偏左的观点。30余年后,特别是日本福岛核事故发生以来,中右翼保守政府终于决定推动德国在2022年全部弃核。这成为能源政策的一个显著转折点,因为正是该保守政府推翻了由社会民主党和绿党组成的中左翼政治联盟,从2000年开始致力于推动德国社会逐步弃核。这个转折同样标志着德国领导人达成一个广泛的政治共识,即能源体制需要转型到完全的可再生能源体系。从2000年开始,政府制订了推动再生能源进入电力市场的一系列支持政策。到2010年,也就是福岛核事故发生前,德国已经制定了雄心勃勃的能源政策目标:到2050年可再生能源电力要占发电量的80%。2012年《经济学家》(The Economist)十分简洁地概括了德国社会能源转型的历史:“20世纪80年代提出愿景,2000年变成政策,2011年福岛核事故后加速实现。”②正是在这个意义上,三个重要的问题出现了:首先,在不到30年时间里,可再生能源体制如何从一个环保意味浓重的想法演变成一项受到广泛政治支持的社会工程?其次,能源转型政策设计仅仅是2011年开始加速的吗?或者说,弃核的决定是否就真的如各界所广泛认为的那样,标志着一个实质性的转折?最后,成功实现能源转型过去、现在和将来所面临的最大挑战是什么?

为回答这些问题,本文将从系统化的视角将能源转型概念化,并尝试运用一系列分析框架。例如,一些学者运用战略行动领域的理论来分析德国能源部门中当权派和挑战者之间的互动作用,并评估治理结构的适应能力。然而正如福斯(G. Fuchs)等人所指出的,弗雷格斯坦和麦克亚当提出的路径表明存在渐进和剧烈变化的二分法①。转型管理路径②也可作为分析能源转型历程的概念基础,而且已经有人用来分析荷兰的案例③。转型管理路径(transition management approach)是一种多层次视角方法,它与突破点(niches)、社会—技术体制和社会—技术整体图景等不同,更关注它们之间的互动关系④。然而本文认为,尽管外生社会—技术整体图景的多层视角方法对能源转型轮廓的刻画,已经远远超越了对突破点和体制行为者的直接影响,但其仍然存在问题,因为它将不同层面的东西进行等级排序⑤。

本文在适应性框架下研究能源转型的复杂历程,并采用适应性(resilience)的一般性定义:“一个系统经历变革时,为了继续保持基本相同的功能、结构、特性和反馈,吸收干扰或并重组潜在的能力。”⑥由于一些学者的开创性工作,适应性概念被用于分析可能在多个系统(或称稳定性的场域)之间转换的系统动力⑦,这些系统在功能、结构、反馈上存在重大差别。如果目前一个系统的体制是有较高适应性的,那么它就不可能转向另一个体制。然而,如果它的适应性下降就容易被干扰,很可能转向另一个体制。这类体制转变意味着系统发生实质性结构重组,可能会产生灾难性的后果,比如珊瑚可能会转而被藻类占据,半干旱牧场草原可能变成无法放牧的灌木和草丛⑧。总之,适应性是动态系统的一项重要性质,高适应性可以避免出现不利的体制转变,换句话说,旧系统适应力的丧失可能会促其向更好的体制转变。

适应性分析框架可用于分析能源转型的两个重要特征:一是能源系统内部不同层级之间的相互依存;二是渐进过程和突然的体制转变之间动态的相互作用。为了始终把握这个框架,本文把能源转型阐释为从化石燃料—核能体制向可再生能源体制的转变。正是在这个意义上,一个成功的能源转型需要满足三个条件:一是化石燃料—核能体制适应性的丧失和可再生能源体制的产生;二是能源系统中一个向可再生能源体制可识别的转变;三是能源系统中可再生能源体制具有相当高程度的适应性。

从近期取得的成绩来看,德国能源转型已经具备第一个和第二个条件。尤其是2011年政治环境的改善,已经构成能源系统从化石燃料—核能体制向可再生能源体制的转变。然而,能源转型很大程度上仍然依赖未来有待完成的巨大工程,以及不同行为体对其最终状态抱有不同看法(详见见本文第三部分第三小节)。一些人希望它从根本上动摇战后资本主义社会根基,为建成一个更加民主和自治型后现代社会而扫清障碍;另一些人则将其视作纯粹技术层面上的问题。本文倾向于采取一种折中的观点,既不认为能源转型是纯技术事务(忽略技术与社会经济政治的嵌入式互动关系),也不认为它会加重承担社会责任的努力和情怀(忽略能源系统的技术及经济意义)。

这种分析的创新之处在于,它把一种内嵌适应性概念的分析框架运用到认知具有社会建构意义的系统中去。在社会系统的语境中,适应性概念是以一种比喻的方式被使用的,大概是因为还没有任何科学参考文献真正将适应性框架应用于分析社会系统。比如,有学者提到维基百科上有关阿拉伯之春的文章,以此作为社会系统体制转变的例子①。此外,本方法类似于解释性政策分析,因为它将政策视为可以解释的社会结构,这种方法“将技术发现与它们所涉及的政治价值观和社会假设以及决策所需的行动导向的叙述结合在一起”②。

本文其余部分结构如下:第二部分就基本概念和分析框架具体展开叙述,第三部分分析能源系统从化石能源—核能体制向可再生能源的转变,第四部分强调适应性分析框架相对于其他方法更有助于加深我们对能源转型的理解,第五部分总结并得出结论。

二、概念框架

适应性,通常被理解为一个系统经历变革时,为了继续保持基本相同的功能、结构、特性和反馈,吸收干扰并重组潜在的能力。“适应性”这一概念可用于分析包含两个或者更多体制(也可被称作稳定域)的动态系统,这些体制在功能、结构和反馈方面具有显著的差异。因此,为了更有效地把这个概念运用到能源转型的理论化当中,首先需要定义德国能源系统,并指出能源系统所具有的特征。

其一,本文充分假定系统边界是可以任意建构或者调整的,尽量采取一种囊括所有相关者的做法:假设每一个行为体或技术实体通过生产、交换和消费能源或者讨论能源相关问题而成为这个体制的一部分③。严格地说,这里只聚焦电力系统。能源是一个宽泛的话题,同时涉及住宅供热、交通和能效的问题,而讨论这些问题和它们之间的关系就会超出本文的研究范围。一般说来,德国能源转型的公共政策话语在提到能源时也通常是指电力。

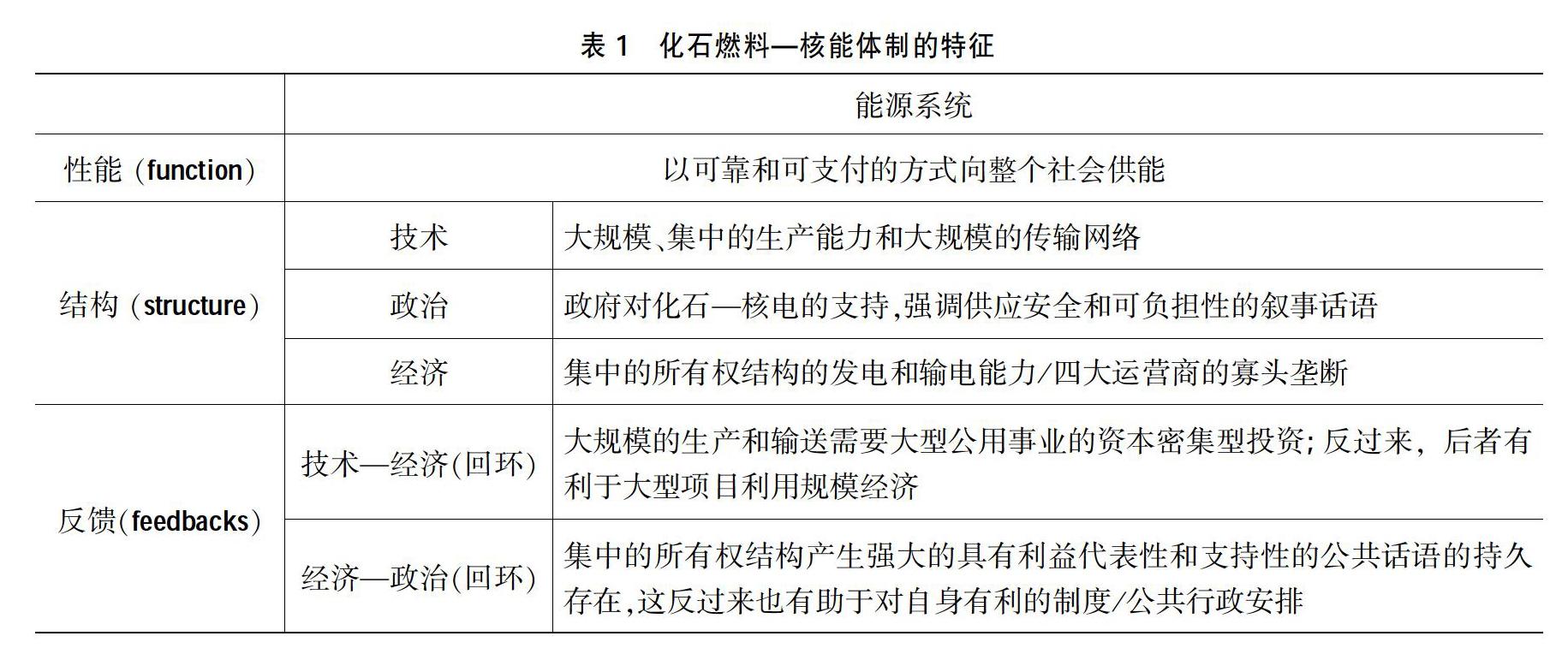

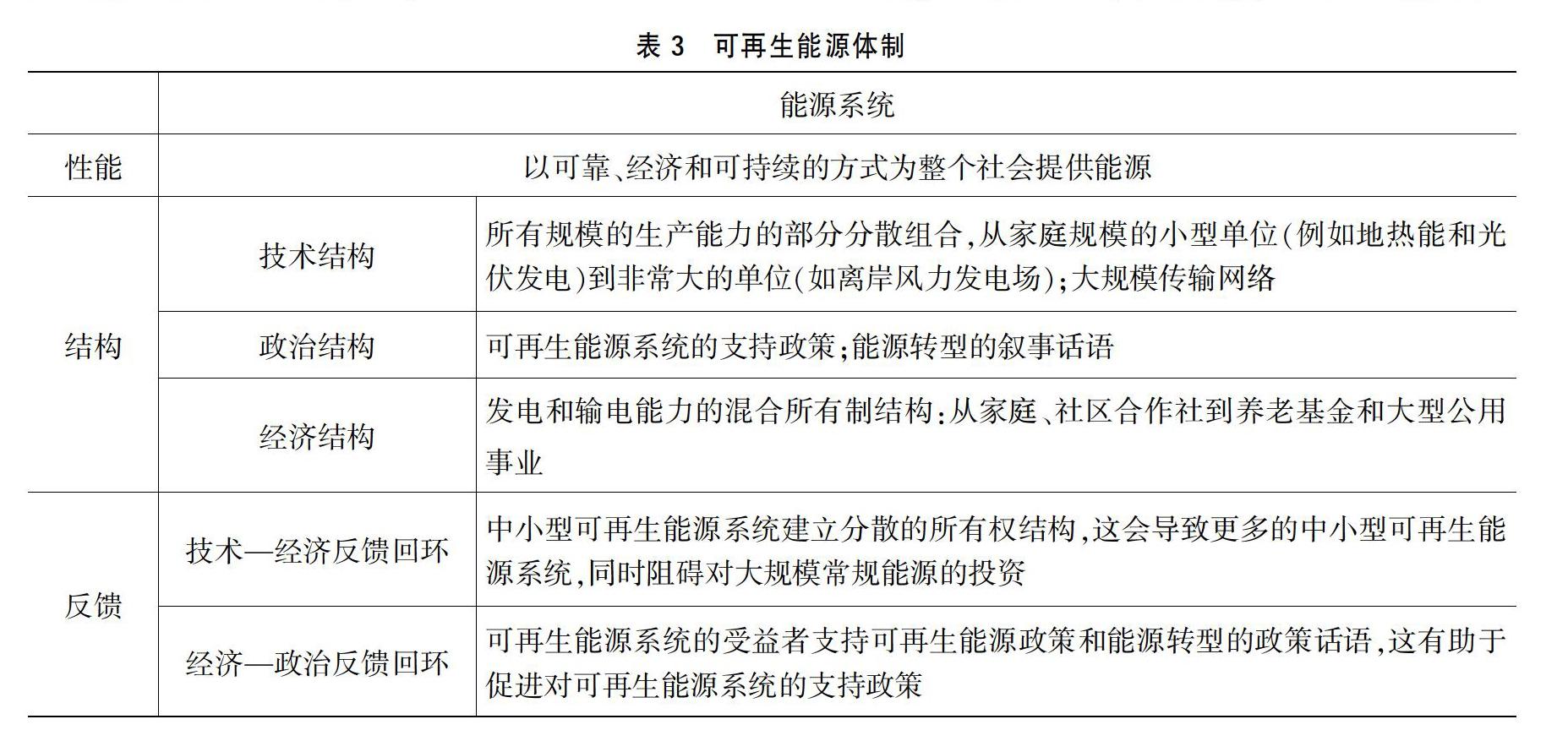

其二,详尽勾画两个能源体制在功能、结构和反馈方面的不同是可能的。本文第三部分第一小节和第三小节将具体描述化石燃料—核能体制和可再生能源体制的特征,并表明二者的不同之处。在性能方面,旧体制以价格实惠、可靠的方式供能,(理想的)可再生能源体制将以价格实惠、可靠且可持续的方式供能。

结构方面存在三个维度的差异:一是技术结构,即能源生产、传输和消费;二是政治结构,即政策、政治和公共话语、制度;三是经济结构,即经济主体及其相互关系。在每一个维度中,旧体制和新体制都存在很大的不同。舊体制依靠规模化生产和传输技术,拥有一个集中的所有权结构和一整套政策和叙事话语来支持这种安排;新体制则采用更分散的、去中心化的技术和经济结构,相应地拥有一套可替代的、可持续性导向的政策和叙事话语。两个体制反馈方面的机制差异源于各自技术、政治和经济结构不同的相互作用。

运用适应性分析框架时,笔者特别关注那种不同层级之间的快速、缓慢变化、持续性和嬗变之间的相互依存①。重要的是,因为没有层级之间的等级式排序,所以低层级和高层级之间是相互影响的,因而层级之间的相互作用被称为“等级适应环”(panarchy)②。

在适应性视角下,体制的转变同时包含突发性和根本性的变化,以及缓慢和逐渐的变化③。理想情况下,体制转变可以理解为快速/因变量(fast/dependent variables)的非线性变化,当缓变/控制变量(slow/controlling variables)超过阈值(threshold values)一定界限时就会发生④。然而阈值的精确测度非常具有挑战性,特别是在(能源)系统规模很大的情况下⑤。目前,要量化德国能源体制转变的精确阈值似乎不太可能。比如,当可再生能源系统在电力生产中的比重达到一定程度时,可能并不能单独识别传统和可再生能源体制的精确阈值。这同样意味着适应性无法被量化。但是,通过聚焦于系统结构和反馈维度,不同体制的适应性特征就会表现出明显差异。这项定性分析可以用来理解2011年福岛核事故为什么能够对德国而不是别的国家的能源政策造成实质性影响。

体制转变概念同样包含着(能源)系统的变化是不能顺利逆转的内涵。在极端情况下,转变是不可逆的。如果给定可逆性,向前或者向后的转变只有在潜在变量都达到不同的阈值后才会发生,就可以认为体制出现了滞后。这里就产生一个问题:德国能源转型的体制转变为何是可逆的?基于反馈层面出现支持可再生能源体制的变化,本文认为(能源)系统可能存在一定程度的滞后。

三、德国能源系统的体制、适应性和转型

(一)化石燃料—核能体制

传统的化石燃料—核能体制是在20世纪50年代出现的,它有一系列的特征。从技术层面来看,在被传输到众多的消费者之前,电力主要是由一个集中的生产结构中的核能和化石燃料生产。在政治层面,国家在整个价值链上补贴和支持常规发电。公众话语以供给安全性和可负担性为中心,这也是能源系统的主要目标。在经济层面,德国四大输电系统运营商⑥占据了德国能源市场的最大部分,其中任何一家都有自己的传输网络,网络的区域分离有效抑制竞争,形成界限非常分明的市场结构。总之,这个体制几十年来富有适应性,因为它的技术、政治和经济结构之间具有一种相互加强的效应,而且至少有两项积极的反馈延续了这个体制的基本构造。如表1所示,技术—经济反馈培育了规模化生产和传输设施,经济—政治反馈确保了足够的政治支持。

然而如下页表2所示,当政治变化溢出并影响经济和技术领域时,这个体制的适应性持续下降,而后又从这些领域反馈到政治话语中。当环境运动在德国政治/公共政策中成为重要议程后,德国于1991年推出支持可再生能源系统的政策,并且在2000年得到显著增强。这些对可再生能源的支持导致技术进步,逐步实现能源生产的去中心化。因而从1996年到2011年,可再生能源的电力消费占比从4%上升到20%①。去中心化的家庭小规模电力生产或者本地/地方合作社很大程度上改变了电力市场结构,从而威胁到化石燃料—核能体制的稳固垄断地位。和传统能源相比较,德国可再生能源主要被之前并不涉足能源生产的新兴市场主体拥有。2010年,40%的可再生能源生产能力为私人占有,14%为项目经理占有,11%为银行和基金会占有,10%为农民占有,9%为不包括四大电力企业的商业人士占有②。仅有6.5%的可再生能源生产容量是被不太愿意投资可再生能源的四大电力企业拥有,因为传统能源(比如煤炭)投资回报更高③。因此,支持旧体制的政治—经济反馈变得微弱:四大电力企业和他们的游说组织在这方面的政治影响力逐渐丧失。另外,从20世纪90年代后期开始,欧盟范围内电力市场的自由化改革赋予消费者更多的权力,也使得生产者无法按照他们自己的意愿将生产和传输绑在一起。其结果就是电力市场竞争加剧,支持规模化电力生产和传输的积极的技术—经济反馈机制亦变得微弱。

21世纪以来,光伏装机急剧增长是一个特别引人注目的例子,它表明一个特定结构领域(技术)的发展溢出会影响其他的领域(经济和公共政策),进而侵蚀原有的反馈回路。德国可再生能源系统的回购电价制度确保了可再生能源生产者的回报,并给予其优先性,这样对于光伏产业显得尤其有利。从2004年到2011年,德国光伏的装置容量从不足10亿瓦特增加到240亿瓦特①。由于光伏发电在正午特别高效,当现货市场电价达到峰值时,光伏发电就能对优先秩序(即对能够在现货市场上出售的电力的生产来源进行排序)产生强烈影响,并取代燃煤发电厂的电力,后者仅在高峰时段运行且可变成本更好。这对传统意义上占据峰值时刻的发电厂意味着更低的高峰价格和较少的运营时间②,所谓的“优先秩序效应”导致传统电力生产商利润下降。根据一些测算,目前德国光伏的扩张势头将导致较低的边际贡献率(销售额弥补固定成本的比例),现有燃煤发电厂下降超过25%,新建燃气发电厂可以降低超过30%③。支持光伏方案可以被看作是电力部门结构改变的加速器④。因此就概念分析框架来说,21世纪以来德国光伏装置的迅速上升,使得支持化石燃料—核能设施的技术—经济反馈变得虚弱。

紧随其后的是经济—政治反馈也变得松动。通过把回购电价分配给住户和农民,可再生能源的支持者组成的广泛联盟出现,包括迄今不情愿推动能源转型的保守派。比如在巴伐利亚,2011年回购电价系统分配给光伏发电拥有者29亿欧元,其中大部分是私人⑤。巴伐利亚是德国政治光谱上最保守(偏右翼)的一个联邦州,1957年后基督教社会联盟(Christian Social Union,CSU)一直是该州执政党①,而这里日益增长的自下而上的对能源转型的支持改变了意识形态的游戏规则,就像党代表戈佩尔所说的:“能源转型给基社盟的理念带来广泛的转变。这是在强大的草根运动推动下发生的。巴伐利亚人和其他群体搭上了可持续能源生产的快车。”②

如上页表2所示,巴伐利亚的例子表明这是德国更大范围内的特征。自下而上的包括保守势力在内的对可再生能源的支持,使得化石燃料—核能的传统利益联盟松动。传统能源政策立场的调整接踵而至,因此支持旧体制的经济—政治反馈逐渐削弱。2010年,总理默克尔领导的保守联盟正式批准一个能源计划,提出到2050年可再生能源占据电力供应超过80%,能源消费和温室气体排放下降目标③,这表明能源转型的叙事话语开始出现在德国主流政策话语中。

从概念视角看,降低旧体制适应性的进程產生一个新体制。上页表2是这一论点的形象示意图,通过理念(ideas)、制度安排(institutional arrangements)和利益(interests)的互动,相互竞争的叙事话语的主导权也随之变动④。制度企业家们,如绿党,在政策议程上大力倡导并支持可再生能源系统,在政治上为推动能源系统旧体制的替代选择发挥了积极作用⑤。

虽然可再生能源体制的目标在2010年被广为接受,但旧体制毕竟也带来过诸多好处,因为它通过调整自身的叙事话语也的确成功阻止了一场彻底的转变。之前人们认为可再生能源不能有效供应电力需求⑥,但随着现实的发展,这一论点被证明是错误的,现在人们声称德国分阶段弃核从短期和中期看来会危及能源供应安全。核能被认为是一种必不可少的过渡能源,它为可再生能源体制的发展铺路。核能和可再生能源被认为是“一枚硬币的两面”⑦。基于这套叙事,2010年默克尔领导的中右保守联盟稀释了2000年由中左翼执政联盟提出的较为激进的弃核法案,延长了旧法案中应该被关闭的核电站的运营周期。

总的看来,如上页表2所示,叙事话语变化反映了旧体制游说集团的地位日益动摇,传统体制不可避免地丧失适应性。

(二)体制转换

2011年发生的福岛核事故对德国能源政策产生深刻影响。默克尔总理认为:“福岛核事故永远地改变了我们国家对风险的定义。”⑧事故几天后,总理下令暂时关闭7座最老的核电站;同年5月,联邦政府决定临时关闭的核电站不再重新运营,到2022年全部关停所有核电站。逐步弃核的实施,影响了能源系统的各个方面,分别表现在:

1.技术结构方面

最直接的影响是核能发电占比下降,2010年为22%,2012年为16%,到2022年剩下的比例都将会被替代。技术方面造成的影响很强烈,因为核能的回购电价体制比可再生能源稳定。2011年的决定打破了对技术路径的依赖,因为它迫使能源供应商和传输运营商在有限的时间范围内适应。

2.政治结构方面

核能的支持者和反对者之间长期存在的一场不单是话语修辞方面的对抗,终于以反对者的胜利告终。著名的保守派媒体《法兰克福汇报》刊文认为,一场持续30年的意识形态战争在2011年结束了①。有意思的是,这一决定正是由曾经支持核能的保守政府作出的。这一时刻,德国议会中的所有党派都回到分阶段弃核,未来德国政治版图里是否会有新来者复活这场争论已经很令人怀疑。2011年的这一决定原则上是可以逆转的,因为它还存在很多阻碍。在2022年底以前,德国会有两次联邦大选②。如果要终止分阶段弃核,新的政治行为体需要以足够的政治影响力在2022年底前改变法律。2011年5月后在公共政策辩论中,“德国应该放弃化石燃料和核能吗”这一问题,完全被“德国怎么样才能最好地实现完全的可再生能源供应”的问题所替代。重要的是,核能的受益者也同意这个问题。比如四大电力企业的某一新任首席执行官承认,核能时代走到了尽头③。保守政府的这一政策翻转的重大影响,是使得“可再生能源不能替代传统能源”的叙事体系最终被完全蚕食。现在它完全被政府文件《能源战略2050》里表述的过渡性叙事话语取而代之:“目标是尽可能顺利地进入可再生能源时代。”不同的民意调查显示,高达80%—90%的民意支持能源转型,使得这一公共政策话语的转换发生④。从适应性视角来说,2011年的分阶段弃核也可能被逆转。

3.经济结构方面

核电是四大电力企业一个非常重要的领域,它需要非常高的投资成本,然而一旦工厂运行,就只需要较低的可变成本。在德国,由于引入核能发电能得到高额补贴⑤,所以核电站所有者可以大大降低它们的资本成本,并通过加快核电站折旧来提升收益。逐步弃核也动摇了四大电力企业的优势地位,缩小了它们岌岌可危的市场份额。反过来,这也意味着逐步弃核降低了旧体制里垄断集团的讨价还价能力,并侵蚀了它们相关的反馈。

运用适应性分析框架的术语,可以概括出如下论点:关于德国未来能源设想的广泛的政治共识,以及分阶段逐步弃核带给能源体制的技术和经济结构的影响,实际上构成从化石燃料—核能体制向可再生能源体制的转型。这种观点认为,福岛灾难作为外生扰动造成了体制的转变。

(三)可再生能源体制

在理想的可再生能源系统及其体制中,能源以可持续的方式供应,能源转型最终将终止历史上长期依赖的化石燃料和核能,这可以通过特定种类的可再生能源及其分配空间各异的范围广泛的组合来实现,特别是可再生能源究竟是要以一种集中式的还是去中心化的方式来分配。由于个人偏好的差异以及各不相同的特定的技术组合需要种种不同的经费支撑,关于可再生能源的最佳组合和分配的看法又各不相同。

为了凝聚更多关于能源转型的意见和建议,本文将对比两种相反的看法。

首先,德国政治的左翼认为,能源转型是整个社会彻底转型的有利组成部分或者至少是催化剂。有学者将这概括为多元各异(Thousand Flowers)视角①。持相同看法者希望能源转型带来更平等和去资本化的社会。他们强调可持续性的社会维度,认为完全去中心化的能源供应会赋予地方社区更多的权力。能源合作社和地方的能源自主性,会令任何大型能源基础设施和大型电力企业变得多余。在这种地方民主视角下,分散化和社会化的能源供应会为渴求的民主的参与形式扫清道路。比如一个左翼智库认为,电网、天然气网和供水网的社会化是社会解放和社会生态转型的要求以及民主复兴的重要因素②。

其次,相反的看法认为,能源转型只是技术上的努力,应该以一种更高效的方式实施。持这种观点的人强调规模经济,并建议采取高度集中的可再生能源基础设施。这意味着靠近海洋或者离岸的风能,以及诸如北非进口太阳能之类跨界和跨洲的可再生能源的传输的集中化。例如,有人认为从物理和经济的视角看,当前支持可再生能源非集中化生产的政策正好适得其反③。他们认为,可再生能源的分配应该排除考虑地理因素,加大传输线路的投资以利于经济高效的部署。

本文描述的可再生能源体制代表了一条中间道路,如表3所示。它包括上述两种视角的相关要素,建立在对可再生能源生产各种尺度混合的基础之上,因此造就了一种混合所有制结构。能源供应并没有完全去中心化或完全中心化。这一经济和技术背景意味着积极的反馈,以不稳定的可再生能源为主的能源结构使得(煤和核能)发电厂变得富余。可再生能源越多,作为能源体制中技术上适当和经济上有利可图的传统大型电厂就会越少。这反过来又使所有制结构更为复杂化,并有利于小型的可再生能源生产者。然而,能源系统显示出部分中心化的结构,因为完全的可再生能源供给仍然不能避免地方的可再生能源供应出现短缺,在这种情况下,备用的设施(例如燃气涡轮机)或传输和存储选择就可派上用场。因此,大规模的基础设施建设就不完全是可有可无的。去中心化的实际程度,将取决于未来的技术发展(例如,一个小规模电力储存技术的突破会使家庭更独立吗?)和一些其他因素,如价格、消费模式和具体的政策选择。一项对澳洲未来能源系统的研究表明①,提出这一问题可能会带来不同程度的去中心化的趋势(从当下的小于20%到2050年的50%)。

考虑到上述两种截然相反的看法,还有其他居于这二者之间的看法,一条中间道路的设想怎样才是合理的?因为它超出本文论及的范围,与理想的类型完全中心化/去中心化相比,这一部分仍然只是提供一个粗略的论述。这里的主要论点是:无论是多元社会视角还是物理/技术的视角,它们依靠的都是不太靠谱的假设。

多元化视角过于强调能源转型的社会维度,忽视了技术和经济方面的因素。首先,完全的地方自给自足需要小规模电力贮备技术的突破,或者消费者的完全由不稳定的可再生能源供能的意愿。联邦德国环境咨询顾问委员会(SRU)②的研究成果显示,假设技术和制度的条件都满足,完全的去中心化也是不现实的。如果到2050年完全的可再生能源供给可以实现,那么大量集中的可再生能源及其储存设施是必不可少的③。第二,目前电力传输设施的扩展计划,暗示着规模化生产(及其股权结构)在未来数十年还会存在④。第三,虽然四大电力企业在可预见的将来有所式微,但它们在离岸风能电厂运营中还能生存。目前的政策建议支持到2020年安装6500兆瓦海上电能⑤。

另一方面,工程视角忽略了能源转型的社会民主维度。首先,缺少公民社会的支持和参与,能源转型将会遭到公众抵抗,因为他们认为自己承受了代价,而好处却主要惠及后代。这里的代价包括金钱以及很难量化的审美和环境因素。目前已经存在相当程度的与可再生能源设施和传输线路(比如生物气)相关的“邻避主义”。因此,公众对转型的接受程度,取决于转型进程中利益攸关的个人和社区的态度⑥。第二,工程视角只是考虑能源生产的经济性,而没有考虑路径依赖的重大问题:四大电力企业自然倾向增量适应,以捍卫自己的市场支配地位。原来的能源垄断企业对可再生能源的实质性承认,取决于日益分散的市场结构的巨大压力。总之,实行一条折中的道路需要照顾到其他合理的意见和想法,尽可能考虑到能源转型涉及的全部维度。

基于以上考虑,什么才是成功实现能源转型要面临的最大挑战,也即如何生成可再生能源体制的适应性并且稳步提升它?首先,可再生能源在能源供应中的比重,是这个体制适应性的一个硬性指标,比重越高,支持可再生能源和不鼓励化石燃料—核能投资的技术—经济反馈效应就越强。

第二,地方性的分散的可再生能源比重上升,意味着四大企业市场能力的下降。然而,四大电力企业自然会捍卫他们的市场份额,推进可再生能源部署的大规模实施,比如海上风能。

第三,由于允许暂时盈余,导致目前欧盟的碳排放交易计划(EU Emissions Trading Scheme)显得疲软,这样就稳定(甚至还提高)了德国电力结构中的煤炭和褐煤①比重。为了逐步放弃煤炭和褐煤,收紧排放配额上限或者实施更为严格的规制显得尤为重要。根据仿真模型的估计,褐煤的完全棄用可能需要到2040—2045年才能实现②。未来二氧化碳价格的不稳定,不会鼓励投资新的发电站,系统的反馈要求灵活的天然气(供应)而不是缺乏灵活性的煤炭和褐煤。

第四,近年来可再生能源设施部署的花费迅速上升,也抬高了居民用电价格。批评者认为,能源转型应该以更具成果效益的方式推进,如果目前的支出水平继续,公众的支持度和社会的不平衡就会出现③。

第五,改造和拓展传输线路,使其能够应对数量上增加的小规模的地方性电力生产,也使大规模可再生能源调度成为可能,特别是把风能从北德输送到南德那些经济发达的工业区域。然而,加速扩张输电网的的正式计划是一个有争议的问题。一些专家认为,被宣称的需求扩张是人为夸大,因为一些计划中的新线路主要是用来确保煤电站的回购电,而不是增加的可再生能源电力用途。

第六,不管扩张真实的可再生能源的要求如何,传输线路的适应性对整个能源系统的持续转变都是重要的。由于传统意义上德国能源政策优先考虑供应的安全性,转变的过程不能影响德国能源系统可靠供给的整体表现,停电或部分线路的故意紧急关停都会影响公众的信任,因此,整个能源系统的转型都有待于传输线路有足够的适应力。一般认为,传输线路抵御干扰的能力是可靠的能源系统的先决条件④。整个系统全时段的良好运营,依赖于处理不稳定的可再生能源的电网运营商。线路阻塞需要避免,并能够预测可能出现的误差。为了实现这个目标,电网运营商处置所谓的“配套服务”,比如电力回购的调整,以阻止线路的超负荷(所谓的重新调度)和在短期内储备备用电源以平衡供求。电网运营商的配套服务对于输电网的适应性来说是代理人的角色。一方面,2008年前几年的重新调度增加⑤;另一方面,尽管2008—2012年间可再生能源系统产能翻番,但签约备用电源下降20%,采购成本下降50%⑥。电网运营商之间的合作,可能是造成这个趋势的主要原因。所以,尽管可再生能源断断续续的扩张带来挑战,但通过足够的结构调整,适应性强的电网运营得以进行①。

总的来说,实现能源转型的挑战大致如下:调整/转变系统的技术结构,同时确保能源供应的适应力和社会接受度及其(负)效应。能源系统的技术结构不能重新构建,它必须在运营时不断调整。就概念分析框架来说,提升可再生能源体制的适应性需要增强积极的反馈,以使能源系统以更可持续的方式供能。重要的是,这一进程不能损害能源系统以可靠和经济实惠的方式提供能源。

四、结论

下面首先讨论这一分析如何对适应性框架有所贡献,其次思考其对能源转型下一步的理论化探讨意味着什么。

首先,本研究对适应性分析框架提出两个问题。基于对适应性的定义,本文把性能、结构和反馈概念(或范畴)应用到具体的德国案例当中。至于“身份”(identity)概念,笔者没有找到能够在本语境下运用的方式。身份是相当难以捉摸的系统属性,似乎不如性能、结构和反馈等能让人具体明白②。这一分析昭示着以后的此类路径研究,需要进一步讨论如何把可转变性(transformability)概念整合进适应性的分析框架。有学者指出,可转变性是适应力的先决条件,因为“较小规模的转型性质的变化确保更大规模的适应性生成”③。然而,德国能源转型表明,能源系统特定部分的适应性可以助力整个体系的转变:输电网的适应性是大众能源转型持续支持的必要条件。因此,有理由认为,在能源转型的大背景下,(特定领域较小规模的)适应性有助于(更大规模的)可转变性,而不是相反。

其次,和其他文献相比,本研究如何增进对社会—技术转型的理解?适应性分析框架强调能源转型的两个特征:其一,渐进变化和突然转折是相互依存的(interdependent);其二,一个较低规模的适应性有利于在更高层级上实现转型变革。如果用多层视角路径来分析能源转型的话,这些论点会受到质疑。由于多层视角路径把高层级的发展视作外生性的,它可能会低估次级的渐变调整最终对整体转型产生的效用。比如伏邦格(G. Verbong)和吉尔(F.W. Geels)对荷兰能源转型的分析:“这意味着我们并不会同意,重大的可持续性收益只有通过剧烈地转向新系统而获得。但是这也并不意味着转型政策只会支持增量调整选项。同样重要的是,必须使革命性的办法保有可能性,并促进学习过程和网络建构。但是目前就选择激进的方案而大量投资和刺激方案是不明智的,原因是并没有在体制(转变的)发展过程中发见机会之窗。”④

因此,本文提出如下结论:应该支持微小突破点的(niche)创新,以让它们在机会之窗出现时能够带动其他层次的创新可能性出现。然而,除非机会之窗出现,否则支持政策仅需保持创新活跃。而且不需要改变当前能源系统的配置,实质性的可持续性便可以获得。与此相反,上面的分析也会产生不同的结论:转向可持续的能源系统进程可以被阐释为一项主要的旧体制向新体制的转型,因为性能、结构和反馈发生了实质性变化;降低化石燃料—核能体制适应性的过程,同时也创生可再生能源系统的体制,这一背景里的外生性干扰(exogenous disturbance,即福岛核事故)导致德国比其他国家出现更多实质性的政策转变。也就是说,2000年以来德国没有实施大规模的投资和刺激计划,福岛核事故不会激发一个明显由公共政策推动的能源系统的体制转型。在这个意义上,渐进的转变进程首先开启了“机会之窗”①。此外,适应性分析框架的主要优势是促进体制转换的进程为内源性的,即旧体制的崩塌和新体制的生成。表4显示了适应性分析框架与多层视角(Multi-level Perspective)路径之间存在的重大差别。

本文把德国能源转型视为能源系统的化石燃料—核能体制向可再生能源体制的转换。这一分析从两个方面增进对能源转型的阐释和理解:其一,适应性分析框架的重点放在阐明能源系统的不同层级之间的持久性和变化性的相互依存。在系统层面,为了转型成功,要降低化石燃料—核能机制的适应性,从而提升可再生能源体制的适应性;在低一级层面,技术结构持续不断地履行它的性能,生产和分配电力,特别是电力传输网需要足够的适应性,以避免出现降低公众支持能源转型的停电和其他事故。其二,适应性分析框架专注于强调渐进改变和突然转折之间相互作用的动态进程。能源转型需要一个跨越数十年的时间表,而福岛核事故和2011年的政治共识仅仅表征能源系统的体制转型机遇在政治/公共政策层面的表现。从那时起,德国是否应该分阶段弃核的伪问题,被“如何最好地实现完全的可再生能源供应”的真问题取代。

本文还表明适应性分析框架里不同概念的关系尚需要进一步澄清。特别是前面的分析指出,低层级的适应性可能会是高层级可转变性的先决条件。能源转型为低層级的可转变性推动高层级的适应性转型的观点提供了一个反例。先前的案例表明可转变性是适应力的先决条件②,能源转型的历程则表明相反的依存关系也可能也存在。本文的路径也有局限。在一定程度上,可能体制转型的这一类比是不恰当的。2011年突然的实质性转变主要发生在政治层面,而在技术和经济层面,由于二者的原有结构(旧体制)的积极反馈是渐进的,因而其转变是缓慢的。我们认为,技术和经济层面的变化是适应性分析框架的慢/控制变量,而政治层面的变化相当于快/因变量。然而,明确的对应关系是否合理,依旧值得商榷。确定体制边界的明确阈值难以辨识,虽然这些参数对精确测量适应性是必要的①。正如每个概念框架都会有其局限性,适应性分析框架可以看作是其他路径的补充。比较分析不同的分析框架的特定优/缺点是必要的。比如,因为多层视角路径主导了可持续性转型的研究,而正好适应性分析强调的方面是目前研究的薄弱环节,比如层级之间的相互扰动和依存关系。

总之,本文采用并发展适应性分析框架不仅仅只是一个粗浅的类比,德国能源转型被详细地阐释为一个从化石燃料—核能体制向可再生能源体制的转型,同时能源系统的性能、结构和反馈也都出现了具体的变化。

(本文原载Sebastian Strunz,“The German Energy Transition as a Regime Shift,”Ecological Economics,vol. 100,2014,pp.150-158. 为方便中国读者理解,本文第一、二部分略有增删,此次翻译已获得作者的授权。)

责任编辑:王俊暐

[作者简介]塞巴斯蒂安·斯特劳兹(Sebastian Strunz),德国亥姆霍兹环境研究中心(UFZ)社会科学分部助理研究员

[译者简介]李庆,德国柏林自由大学奥托·苏尔政治学系环境政策研究中心(FFU)博士候选人

[校者简介]刘长松,经济学博士,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心研究人员(北京 100038)

①F. Krause, H. Bossel und K.-F. Müller-Reiβmann, Energiewende — Wachstum und Wohlstand ohne Erdl und Uran,Frankfurt am Main:Fischer,1980.

②“Energiewende, Germanys Energy Transformation,” The Economist, July 28,2012.

①G. Fuchs, N. Hinderer, G. Kungl and M. Neukirch, “Adaptive Capacities, Path Creation and Variants of Sectoral Change. The Case of the Transformation of the German Energy Supply System,” SOI Discussion Paper,Feb. 2012,http://www.uni-stuttgart.de/ soz/oi/publikationen/soi_2012_2_fuchs_hinderer_kungl_neukirch_adaptive_capacities. pdf.

②F.W. Geels, “Technological Transitions as Evolutionary Reconfiguration Processes: a Multi-level Perspective and a Case-study,” Resource Policy,vol. 31, 2002,pp. 1257-1274;F. W. Geels and J. Schot,“Typology of Sociotechnical Transition Pathways,” Res. Policy,vol. 36,2007,pp. 399-417.

③G. Verbong and F. W. Geels,“The Ongoing Energy Transition:Lessons from a Sociotechnical, Multi-level Analysis of the Dutch Electricity System(1960-2004),” Energy Policy,vol. 35,2007,pp. 1025-1037.

④A. Rip and R. Kemp,“Technological Change,” S. Rayner and E.L. Malone, eds.,Human Choices and Climate Change,Columbus,OH: Battelle Press,1998,pp. 327-399.

⑤F. W. Geels and J. Schot,“Typology of Sociotechnical Transition Pathways,” Resource Policy,vol. 36,2007,pp. 399-417.

⑥B. Walker and J. Meyers,“Thresholds in Ecological and Social-ecological Systems: a Developing Database,” Ecological Sociology,vol. 9,issue 2,2004.

⑦C. S. Holling,“Resilience and Stability of Ecological Systems,” Annual Review of Ecological System,vol. 4,1973,pp. 1-23.

⑧M. Scheffer, S. Carpenter, J. A. Foley, C. Folke and B. Walker,“Catastrophic Shifts in Ecosystems,” Nature, vol. 413,2001,pp. 591-596.

①A.-S. Crepin, R. Biggs, S. Polasky, M. Troell and A. de Zeeuw,“Regime Shifts and Management,” Ecologic Economy,vol. 84, 2012,pp. 15-22.

②D. Yanow, Conducting Interpretive Policy Analysis,Thousand Oaks:Sage,2000.

③因而,同一個人可能以多种方式成为能源体制的一部分。

①L. Gunderson and C. S. Holling, eds., Panarchy-Understanding Transformations in Human and Natural Systems, Washington DC:Island Press, 2009.

②關于“共治”的译法,参见蔡慧敏等:《岛屿韧性社区与小岛住民环境治理研究》,(台湾)科技部自然司永续发展整合研究成果之一,http://www.giee.ntnu.edu.tw/files/writing/887_a99741d0. pdf。——译者注

③依托“适应性”这个术语,意味着笔者并没有遵循其他路径的术语差异。特别是这里交相使用transformation和transition这两个术语,用以和其他的转型管理文献相区别。

④S. R. Carpenter, B. Walker, J. M. Anderies and N. Abel,“From Metaphor to Measurement:Resilience of What to What?”Ecosystems,vol. 4,2001,pp. 765-781.

⑤B. Walker and J. Meyers,“Thresholds in Ecological and Social-ecological Systems: a Developing Database,” Ecological Sociology,vol. 9,issue 2,2004.

⑥德国四大发电集团分别是意昂公司(E.ON)、莱茵能源公司(RWE)、巴登—符腾堡州能源公司(EnBW)和大瀑布公司(Vattenfall)。

①BDEW(Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft e.V.),“Erneuerbare Energien und das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken,”2013,http://www. bdew. de/internet. nsf / id/17DF3FA36BF264EBC1257B0A003EE8B8/$file/Energieinfo_EEund-das-EEG-Januar-2013.pdf,p. 14.

②Trendresearch,“Marktakteure Erneuerbare-Energien-Anlagen in der Stromerzeugung,”2011,http://www.kni.de/pages/posts/neue-studiebdquomarktakteureerneuerbare-energien-anlagen-in-der-stromerzeugungldquo-32.php.

③Fraunhofer, “ISI,Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien,”2013,http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdfdateien/studien-und-konzeptpapiere/studie-stromgestehungskosten-erneuerbareenergien.pdf,p. 11.

①BDEW(Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft e.V.),“Erneuerbare Energien und das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken,”2013,http://www. bdew. de/internet. nsf / id/17DF3FA36BF264EBC1257B0A003EE8B8/$file/Energieinfo_EEund-das-EEG-Januar-2013.pdf,p. 13.

②M. Fürsch, R. Malischek and D. Lindenberger,“Der Merit-Order-Effekt der erneuerbaren Energien — Analyse der kurzen und langen Frist,”WI Working Paper,Dec. 2014. 有学者估计具体可减少多达40%的价格,参见J. Frantzen and E. Hauser,“Kurzfristige Effekte der PV-Einspeisung auf den Groβhandelsstrompreis,Kurzstudie im Auftrag des Bundesverband Solarwirtschaft e.V.,”2012,http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/izes_kurzgutachten_pv.pdf.

③S. Bode and H.-M.Groscurth,“The Impact of PV on the German Power Market,” Zeitschrift für Energiewirtschaft,vol. 35,pp. 105-115.

④S. Bode and H.-M.Groscurth,“The Impact of PV on the German Power Market,” Zeitschrift für Energiewirtschaft,vol. 35,p. 114.

⑤BDEW(Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft e.V.),“Erneuerbare Energien und das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken,”2013,http://www. bdew. de/internet. nsf / id/17DF3FA36BF264EBC1257B0A003EE8B8/$file/Energieinfo_EEund-das-EEG-Januar-2013.pdf,p. 27.

①2018年10月,巴伐利亚州议会的选举结果动摇了基社盟在该州61年的执政根基。——译者注

②P. Hockenos,“The Energiewende — the Result of a Powerful Mass Movement from Below,” 2013, http://energytransition.de/2013/05/energiewende-powerfulmass-movement/?pk_campaign=nl4.

③Federal Government,“Energy Strategy 2050(ummary in English),”2010,http://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2010/12/2010-10-01-energiekonzept-bt_en.html?nn=447030.

④P. J. May and A.E. Jochim,“Policy Regime Perspectives: Policies, Politics, and Governing,” Policy Study Journal,vol. 41,2013,pp. 426-452.

⑤F. Westley et al.,“Tipping toward Sustainability:Emerging Pathways of Transformation,” Ambio,no. 40,2011,pp. 762-780.

⑥German utilities,“Wer Kritisch Fragt, ist noch Lngst kein Kernkraftgegner,” Die Zeit, July 30,1993.

⑦Federal Government,“Kernkraft: die notwendige Brückentechnologie, ”2010, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2010/09/2010-09-28-Kernenergie-Energiekonzept.html.

⑧C. Schwgerl,“Germanys Unlikely Champion of a Radical Green Energy Path,” Environment 360,May 9,2011.

①B. Kohler,“Das Ende des dreiβigjhrigen Krieges,” Frankfurter Allgemeine Zeitung, July 1,2011.

②2017年的聯邦议会选举中,基督教民主同盟(CDU)保住了相对优势地位,于2018年初和社会民主党(SPD)组成新一届执政联盟,党主席默克尔得以再次出任联邦政府总理。截至2018年底,新政府没有推翻2011年的弃核决定。虽然2018年12月,基督教民主联盟将选举新的党主席(基于10月巴伐利亚州选举和黑森州选举出现的情况,默克尔表示不会再连任党主席),但是目前看来新政府组成不会有变动,弃核政策保持了连续性。——译者注

③Der Spiegel,“CEO of Energy Giant RWE: The Nuclear Power Chapter Has Come to an End,” Der Spiegel,June 29,2012.

④Renewable Energies Agency,“Energiewende ist bei den Deutschen weiterhin hoch im Kurs,”2013,http://www.unendlich-viel-energie.de/uploads/media/ AEE_RenewsKompakt_Akzeptanzumfrage_Sep13_01.pdf.

⑤B. Meyer and S. Küchler,Staatliche Frderungen der Atomenergie im Zeitraum 1950 bis 2010. 2. Auflage, Berlin:Greenpeace Energy, Bundesverband WindEnergie,2010.

①T. J. Foxon,“Transition Pathways for a UK Low Carbon Electricity Future,” Energy Policy,vol. 52,2013,pp. 10-24.

②ISM (Institut Solidarische Moderne),“Sozialkologischer Gesellschaftsumbau auf dem Weg in eine Solidarische Moderne,”2011, http://www.solidarische-moderne.de/de/article/231.ism-startet-debatte-zum-sozialoekonomischen-umbau.html.

③M. Keilhacker and H. Bruhns,“Energiewende: Wohin führt der Weg?” Aus Politik und Zeitgeschichte,vol. 61, no. 46-47,2011, pp. 22-29.

①CSIRO(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation),Change and Choice, The Future Grid Forums Analysis of Australias Potential Electricity Pathways to 2050,CSIRO Energy Transformed Flagship,Clayton,VIC,2013.

②德文名称为Sachverstndigenrat für Umweltfragen。译者于2016—2018年多次造访其位于柏林的秘书处,搜集关于环境气候能源方面的可公开政策报告和声明等资料。感兴趣的读者可以登录其官网访问:http://www.umweltrat.de。——译者注

③SRU(Sachverstndigenrat für Umweltfragen), Wege zur 100% erneuerbaren Stromversorgung. Sondergutachten Januar 2011,Berlin:Erich Schmidt,2011.

④Transmission System Operators,“Grid development Plan 2013(Summary in English),”2013,http://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/pressematerial/Factsheet_GDP%202013%2C%20second%20draft.pdf.

⑤FAZ(Frankfurter Allgemeine Zeitung),“Gabriel legt umfangreiche Energiewende-Reform vor,” 2014,http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/weniger-oekostrom-umlage-gabriel-legt-umfangreiche-energiewende-reform-vor-12757688.html.

⑥F. D. Musall and O. Kuik,“Local Acceptance of Renewable Energy — a Case Study from Southeast Germany,” Energy Policy,vol. 39,2011,pp. 3252-3260.

①褐煤是二氧化碳排放最高的化石燃料之一,也是迄今为止和德国最相关的,因为它是在本地采掘。

②C. Gerbaulet, J. Egerer, P.-Y. Oei, J. Paeper and C. von Hirschhausen,“Die Zukunft der Braunkohle im Rahmen der Energiewende,” Politikberatung Kompakt,DIW Berlin 69,2013.

③E. Gawel, S. Strunz, P. Lehmann,“Germanys Energy Transition under Attack. Is There an Inscrutable German Sonderweg?” Natural Culture,vol. 8,no. 2,2013,pp. 121-133.

④S. Oren,“Ensuring Generation Adequacy in Competitive Electricity Markets,” Energy Policy and Economics Working Paper(UCEI),2003.

⑤Bundesnetzagentur,“Monitoringbericht 2012,”2012, http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Bundesnetzagentur/Publikationen/Berichte/2012/MonitoringBericht2012.pdf3F__blob3DpublicationFile26v3D2.

⑥L. Hirth and I. Ziegenhagen,“Control Power and Variable Renewables (2013) A Glimpse at German Data,” Fondazione Eni Enrico Mattei Working Papers,2013,p. 46.

①A. Smith and A. Stirling,“The Politics of Social-ecological Resilience and Sustainable Socio-technical Transitions”,Ecol. Soc.,vol. 15,issue 1,2010,p. 11.

②也可以说,能源转型使能源系统的身份从传统的生产—消费者关系转变为和智能网关联的,既是生产者同时也是消费者的模式。虽然这也是一种对能源转型大致轨迹的可能性描述,但本文不涉及這一维度。——译者注

③C. Folke, et al.,“Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability,”Ecologic Sociology,vol. 15,issue 4,2010,p. 1.

④G. Verbong and F. W. Geels,“The Ongoing Energy Transition:Lessons from a Sociotechnical, Multi-level Analysis of the Dutch Electricity System (1960-2004) ,” Energy Policy,vol. 35,2007,p. 1036.

①U. Dolata,“Radical Change as Gradual Transformation: Characteristics and Variants of Socio-technical Transitions,” SOI Discussion Paper,March 2011, http://www. uni-stuttgart.de/soz/oi/publikationen/soi3_dolata_radical_change. pdf.

②C. Folke, et al.,“Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability,” Ecologic Sociology,vol. 15,issue 4,2010.

①S. R. Carpenter, B. Walker, J. M. Anderies and N. Abel,“From Metaphor to Measurement:Resilience of What to What?”Ecosystems,vol. 4,2001,pp. 765-781.