政策性负担、八项规定与国企高管隐性腐败治理

2019-01-22赵纯祥何威风

赵纯祥 杨 怏,2 何威风

(1.中南财经政法大学 会计学院,湖北 武汉430073;2.中南民族大学 外国语学院,湖北 武汉430074)

一、引言与文献综述

近年来,国企高管腐败问题引起了学术界的密切关注,已有的文献主要从以下几个方面对国企腐败的原因展开了研究。第一,薪酬管制与企业高管腐败。陈冬华等、陈信元等发现,政府对国企薪酬的管制是高管腐败行为发生的诱因[1][2]。徐细雄和刘星发现,薪酬管制、高管权力和市场化程度对高管腐败都存在影响[3]。第二,企业内部因素与高管腐败。权小锋等、周美华等认为,管理者权力是高管腐败(私有收益)的重要影响因素[4][5]。Watson和Hirsch发现,脆弱的公司治理机制缺乏对高管权力的约束,最终导致了高管腐败现象[6]。杨德明和赵璨发现,除了权力因素外,信息障碍和监督机制不健全也是滋生企业高管腐败的成因[7]。还有研究认为领导风格[8]和企业文化[9]也是高管腐败的重要原因。第三,外部环境与企业高管腐败。Collins等认为,政府官员的庇护是导致企业高管腐败频发并且难以监管的关键[10]。钟覃琳等发现,十八大的召开给腐败严重的企业带来了更积极的市场反应[11]。杨理强等发现,十八大之后的反腐倡廉产生了显著的治理效应,企业的经营效率和业绩得到改善[12]。第四,外部激励机制与高管腐败。曹伟等发现,政治晋升预期越高,发生违规腐败的可能性越小[13]。王曾等发现,国企高管的政治晋升对在职消费同时存在抑制效应和提升效应,总体上,政治晋升的抑制效应大于提升效应[14]。通过梳理以上文献可以发现,现有研究存在两方面不足:

第一,尚未有文献从国企政策性负担的角度探讨隐性腐败的问题。实际上,目前我国的经济体制改革具备典型的半市场化特征[15]。国有企业并非单纯的市场经济主体,而是政府参与和干预经济的重要工具。在政治锦标赛的刺激下,各级政府普遍存在逆向软预算约束行为①[16],将本该由政府承担的执政任务转嫁给国有企业。政策性负担加剧了政府与国企之间的信息障碍,从而可能从多方面对国企高管的腐败行为产生影响:其一,增加了对国企高管的监督难度,给国企高管带来了隐藏腐败行为的便利;其二,使基于业绩的激励机制变得不可行,国企高管面临薪酬管制,正当的利益诉求难以得到满足,从而可能通过腐败实施“自我激励”;其三,出于转嫁政策性负担的需要,政府掌握了国企高管的任命权,政企一体的领导体制,使国企高管拥有稳固的权力基础,形成腐败的温床。

第二,较少有文献涉及国企高管隐性腐败问题。国企高管不仅存在显性(违规性)腐败行为,而且存在隐性(合规性)腐败行为[3]。对于国企高管而言,隐性腐败行为更符合其权衡“收益—风险”后的“理性”选择。虽然这两种腐败都属于高管以权谋私的不正当行为,但显性腐败触犯了法律法规,一旦行为败露,企业高管将面临法律制裁。相反,隐性腐败没有突破法律与监管的底线,是国企高管职权范围内的寻租行为,即使行为败露,管理者不但不会被法律制裁,甚至可以将腐败活动狡辩成是为了正常的商务活动需要,将自身的腐败活动“合理化”。因而,国企高管隐性腐败的涉及面可能要比显性腐败更广。

因此,值得研究的是,国企政策性负担是否增加了高管的隐性腐败?2012年12月4日,党中央颁布实施了《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》,要求党员干部严格遵守廉洁从政有关规定。那么,八项规定是否产生了有效的腐败治理作用?是否对国企政策性负担与高管隐性腐败之间的关系产生影响?

本文基于2010~2016年国有控股上市公司的数据,通过OLS方法研究发现:国企政策性负担与高管人员隐性腐败显著正相关,八项规定出台后,国企高管隐性腐败显著减少,并且八项规定显著削弱了国企政策性负担与高管隐性腐败之间的正向关系。在控制内生性问题和替换关键变量的稳健性检验后,上述结论依然成立。本文进一步分析发现,国企高管的政治晋升显著弱化了国企政策性负担与高管隐性腐败之间的正向关系。

本文可能的贡献在于:第一,从国企政策性负担的角度探讨了国企高管隐性腐败的制度根源,拓展了国企高管隐性腐败根源的研究。目前的研究虽然探讨了国企薪酬管制[1][2]、管理者权力[3][5][6]、信息障碍和监督机制不健全[7]等因素对高管腐败的影响,但是这些因素均内生于国有企业的政策性负担,目前尚未发现有文献开展政策性负担与高管腐败的研究。本文的研究不但丰富了高管腐败的有关研究文献,而且为解决国企腐败问题提供了启示。第二,丰富了国企政策性负担的经济后果研究。现有的研究已经发现国企承担政策性负担对预算软约束[17][18]、高管政治晋升[19]、企业业绩[20]、规制俘获[21]和投融资等财务行为[22]存在显著影响,与上述文献不同,本文着眼于国企政策性负担与高管隐性腐败的关系,不但对国企政策性负担的研究形成了有益的补充,而且对国企改革具有较好的借鉴意义。第三,检验了八项规定对国企高管隐性腐败和国企价值的影响。八项规定给国企党员干部建立了严格的自律准则,但目前关于八项规定是否降低了国企代理成本以及是否提升了国有企业绩效的研究,尚未形成一致的结论。梅洁和葛扬发现,八项规定没有显著降低管理者在职消费,但遏制了其进一步增长[23]。叶康涛和臧文佼发现八项规定实施后,国企改变了消费性现金支出的会计科目归类,部分规避了八项规定的监管[24]。但是,杨理强等发现八项规定有效降低了国企内部的代理成本,对提升企业价值具有积极作用[12]。本文的研究为检验八项规定的政策效果提供了新的证据,可以为后续政策制定提供参考。

二、理论分析与研究假设

(一)政策性负担与国企高管隐性腐败

不同于民营企业,国有企业具有双重属性,既是市场经济活动主体,又是政府参与和调控经济的重要工具。在实施国家经济发展战略的过程中,国企承担了两种典型政策性负担:一是,投资于不具备比较优势的资本密集型产业或产业区段所形成的负担,即战略性政策负担;二是,由于承担过多的冗员和工人福利等社会性职能而形成的负担,即社会性政策负担[17]。国企的管理者被要求必须“讲政治”,坚决执行党的决定。同时,在政府分权改革的大框架下,为了激发地方政府发展经济的活力,中央政府通过指标竞争,形成对地方政府官员的锦标赛激励机制[25]。追求政治晋升导致地方政府存在逆向软预算约束行为[16],从而将增加GDP、保障就业、提高财政税收和供应廉价公共物品等政府施政目标转移给辖区内的国有企业。并且,“分税制改革”和“营改增”缩小了地方政府的财权,财权重心不断上移和事权重心下移,进一步强化了地方政府实施逆向软预算约束行为的动机。基于此,各级政府通常将政策性目标内化于国企高管的业绩评价中,强化国企承担政策性负担的积极性。例如,国资委颁布的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法(2016)》规定:“引导企业在服务国家战略目标、保障国家安全和国民经济运行、发展前瞻性战略性产业以及完成特殊任务中发挥重要作用。”

国企承担政策性负担将导致高管的隐性腐败行为增加。首先,政策性负担的存在,使国企高管经济业绩的评价充满了噪音,基于经济业绩的国企高管薪酬契约失去了应有的激励价值,实施薪酬管制成为政府的替代选择[1],催生了国企高管的腐败动机。近年来,我国政府颁布了一系列的“限薪令”。“限薪令”导致国企高管的货币薪酬收入普遍下滑,甚至腰斩②。国有企业高管的平均薪酬与民营企业的同行存在较大差距③。当薪酬契约受到政府管制而偏离业绩贡献时,国企高管将产生巨大的心理落差和不公平感,因而有动机寻求替代经济报酬的其他激励[1][2]。这些替代性激励可能包括政治晋升等行政激励,也可能包括显性或隐性的腐败行为。然而,在政治仕途上得到晋升的国企高管为数不多,据陈仕华等统计,仅有1.4%的国企高管获得政治晋升[26]。贪污、受贿和财产侵占等显性腐败行为一旦暴露,可能面临牢狱之灾,而隐性腐败行为则因其监督困难和易于辩解的特性,成为国企高管较好地实现个人收益的“理性选择”。

其次,为了强化国企承担政策性负担的意愿,政府控制了国企高管的任命权[19]。虽然党的十五届四中全会提出了国企高管选聘应该采取“组织考核推荐和引入市场机制、公开向社会招聘相结合”的方式,党组织“支持股东大会和董事会依法行使聘任权或解聘权”,但是,来自市场招聘的国企高管寥寥无几,并且基本都是副职。政府人事控制权在退出过程中具有很强的“粘性”,不少国企仍然保留了“党政一肩挑”“党政成员交叉任职”等领导体制[3]。客观上,政府控制国企高管的任命权,有利于政府强化国企承担政策性负担,服务于政府施政目标的意愿,但同时,国企管理者的政府背景也使其权力逐渐超出了董事会和控股股东的管控[4],这种失去控制的权力最终形成了腐败的温床。Watson和Hirsch认为,脆弱的公司治理机制缺乏对高管权力的约束,最终导致了高管腐败行为的发生[6]。

再次,政策性负担增加了监督的信息障碍,扩大了国企高管隐性腐败的空间。国企本身的双重属性决定了其目标也具有双重性,除了追求企业价值增长的内生性目标,还有完成政策性任务的外生性目标,后者的存在至少从两方面加剧了政府部门与国有企业之间的信息不对称。其一,由于企业资源的有限性,追求价值增长的内生性目标和完成政策性任务的外生性目标之间存在冲突,政策性负担一定程度上妨碍了企业价值的提升。与内生性目标相比,外生性目标在行为主体的激励相容性上存在天然劣势,需要依靠外部监督作为保证。当这种依赖外部监督的外生性目标与内生性目标产生冲突时,国企高管的理性选择就是“策略性”地披露信息,增加监督的难度,获取行动上的便利,从而客观上增加了政府部门和国企之间的信息障碍。其二,政策性负担增加了国有企业经营范围、业务结构和管理活动的复杂性,导致国资监管部门和国企之间的信息不对称程度提高。例如,在精准扶贫的过程中,经济发达地区政府惯常的做法就是把帮扶脱贫的任务分配给辖区内的国企。政策性负担很大程度上降低了政府监督国企经济产出的有效性,增加了有关部门的信息搜寻成本,使其处于信息劣势地位。信息障碍给政府部门监督约束国企高管的行为造成了困难,并且信息不对称程度越高,政府进行外部监督的难度越大。林毅夫和李志赟指出,如果不能解决国有企业的政策性负担问题,针对企业监督治理机制的那些改革方案将难以取得预期效果[17]。因而,国企高管可能会利用政策性负担的“掩护”,偏离国有股东设定的目标,选择最大化自身利益的行动方案,由此产生道德风险问题,滋生隐性腐败行为。杨德明和赵璨发现,除了权力因素外,信息障碍和监督机制不健全也是滋生企业高管腐败的成因[7]。

基于上述分析,本文提出假设1:政策性负担与国企高管隐性腐败显著正相关。

(二)八项规定的反腐治理作用

党的十八大揭开了从严治党、雷霆反腐的序幕。党中央2012年12月4日颁布了《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》,要求党员干部严格遵守廉洁从政有关规定。在贯彻落实八项规定的过程中,各级党组织开展了一系列学习党中央文件精神的专题教育活动,构建了全覆盖监督体系,保持惩治腐败高压态势。虽然国企政策性负担可能增加高管隐性腐败的程度,但八项规定的强力反腐效应能有效抑制政策性负担导致的高管隐性腐败问题。第一,通过“三严三实”和“反四风”等专题教育活动,既加强了国企高管党员的政治修养,增强了抵制歪风邪气的免疫力,又高调彰显深入开展反腐斗争、消灭“老虎”“苍蝇”的坚定决心,从而强化了国企党员干部“不敢腐、不能腐、不想腐”的心理认识,缓解了国企高管隐性腐败的动机。第二,通过“拉拉袖子、咬咬耳朵”等民主监督和派驻巡视组等组织监督,将企业内部纪委监督和审计监督、中央巡视监督、群众舆论监督等多方力量整合起来,形成了监督合力,扩大了监督内容和监督领域的覆盖面,降低了监管部门和国企之间的信息不对程度,提高了国企高管隐性腐败暴露的概率,增加了国企高管隐性腐败的成本。第三,在制度层面上,加强了国企党组织建设工作,形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制和不易腐的保障机制。党组织在国有企业中居于核心地位,通过加强党风建设和反腐惩戒工作,有效制约了高管的腐败行为。马连福等发现,国企党组织对高管私有收益具有治理作用[27]。十八大以来,党中央多次指示国有企业要加强党建工作,大部分国企配备了专职党建副书记。国有企业扎牢了制度笼子,完善落实了“三重一大”决策、领导干部监督管理办法和“三会一课”等制度,政治生态明显改善。可以预期,把党员干部的权力关进制度的笼子里,能有效克服国企高管位高权重、失去控制的弊端,有效预防国企高管隐性腐败行为的发生。因此,本文提出以下假设:

假设2:八项规定与国企高管隐性腐败负相关;

假设3:八项规定显著削弱了政策性负担与国企高管隐性腐败之间的正向关系。

三、实证分析

(一)数据来源与样本选择

本文选择2010~2016年我国沪深两市国有控股上市公司为研究对象。公司会计数据来自国泰安数据库,在职消费数据手工收集于上市公司年报,政治晋升数据来自上市公司年报和高管变更公告等公开披露文件,部分未披露去向的高管变更,通过查询各级国资委网上公告和公司网站以及使用百度搜索予以补充。本文对初始样本进行了下列筛选:删除金融保险类上市公司;删除当年IPO的公司;删除财务数据缺失或异常的样本;删除被ST等特别处理的公司。此外,由于高管职务犯罪被双规产生的震慑作用对隐性腐败存在显著影响,本文还剔除了当年存在高管被双规的公司,最终获得5475个观测样本。为消除极端值的影响,对所有连续变量进行1%和99%的winsorize处理。行业分类采用证监会2001年行业分类标准,除制造业细分为二级子行业外,其余行业按一级行业划分,最终得到21个行业类别,本文数据均采用STATA13.0处理。

(二)研究设计与变量定义

1. 为了检验政策性负担与国企高管隐性腐败的关系,我们设计了模型(1):

Corruptiont=β0+β1×Burdent+∑β×ContrlVars+ε

(1)

模型(1)中被解释变量Corruption为高管隐性腐败。不同于贪污受贿和职务侵占等显性腐败行为,隐性腐败是企业高管通过合规的隐蔽途径实现的非常规利益攫取,最常见的形式是在职消费、超额薪酬和构建商业帝国[29]。基于以下理由,本文使用高管超额在职消费度量高管隐性腐败。第一,在职消费和超额薪酬本身是非正常利益,属于高管隐性腐败的内容,而构建商业帝国本身不属于利益范畴,而是高管为巩固和扩大自身控制地位而形成的堑壕效应行为,虽然其结果可能导致非常规利益,但行为本身只是攫取非常规利益的前提,不属于隐性腐败的内容。第二,国企高管面临薪酬管制,超额薪酬不但受到政府的严格约束,而且会使国企高管承受较大的愤怒成本、舆论压力及声誉风险。因此,假公济私的在职消费成为国企高管隐性腐败的主要手段,但需要指出的是,并不是所有的在职消费都是国企高管隐性腐败的产物。Rajan和Wulf、李焰等研究表明,在职消费能节约高管时间,强化管理者地位与权威,降低组织的交易成本,提高企业的运作效率[30][31]。否则,我们无法解释国企存在相对较低的薪酬与较高速业绩增长之间的悖论[32]。因此,本文将在职消费中包含的正常部分和超额部分进行区分,用超额在职消费度量国企高管的隐性腐败。Luo等通过模型(2)的残差衡量高管超额在职消费[33],权小锋等、王曾等、杨德明和赵璨也采用了该方法[4][7][14],本文借鉴他们的做法,使用模型(2)预测的残差捕捉超额在职消费信息。

(2)

模型(2)中,Perkt是高管在职消费,借鉴Luo等的做法,用管理费用扣除管理人员薪酬、无形资产摊销额和折旧费等明显不属于在职消费项目后的金额表示[33];Assett-1为上期期末资产总额;Δsalet是本期和上期营业收入的差额;PPEt为本期固定资产净值;Invt为本期末存货总额;LnEmployt为企业员工总数的自然对数。将样本企业按照模型(2)分行业分年度进行回归,以该模型的正残差(超额在职消费)衡量隐性腐败。

解释变量Burden代表政策性负担。国企政策性负担主要包括战略性政策负担和社会性政策负担等。战略性政策负担是指为了执行国家发展战略,国企投资于不具备比较优势的资本密集型产业所形成的负担,其结果是企业资本密集程度(资本/劳动)超过了要素禀赋决定的最优资本密集程度。社会性负担则是国有企业承担过多的冗员和工人福利等社会性职能而形成的负担,造成资本密集程度(资本/劳动)低于要素禀赋决定的最优资本密集程度[17]。张霖琳等借鉴林毅夫和李志赟[17]的研究,通过模型(3)估计企业资本密集程度的实际值和最优值之间的偏离度来衡量国企政策性负担[34],本文与他们的做法保持一致。

Capitalt=β0+β1×Scalet-1+β2×LEVevt-1+β3×ROAt-1+β4×Growtht-1+β5×Tangiblet-1+∑β×Zone+∑β×Year+∑β×Industry+γ

(3)

模型(3)中,Capitalt表示当期资本密集程度(资本/劳动);Scalet-1、Levt-1、ROAt-1、Growtht-1和Tangiblet-1分别代表上期的公司规模、资本结构、总资产收益率、成长能力和资产结构;Zone、Year和Industry分别是地区、年度和行业虚拟变量。残差γ表示企业实际资本密集程度与最优资本密集程度的偏离度,残差为正表示企业承担了战略性负担,残差为负则说明企业承担了过多的社会性负担。与张霖琳等[34]保持一致,本文以残差绝对值衡量国企政策性负担。

2. 为了考察八项规定前后,国企政策性负担和高管隐性腐败之间的关系是否存在显著差异,本文在模型(1)的基础上加入八项规定虚拟变量(Eight)以及政策性负担与八项规定虚拟变量的交乘项,得到模型(4),通过观察交乘项系数的符号来检验八项规定是否显著改变了政策性负担与隐性腐败之间的关系。

Corruptiont=β0+β1×Burdent+β2×Eightt+β3×Burdent×Eightt+∑β×ContrlVars+ε

(4)

由于八项规定出台时间为2012年12月,2012年及以前年度为八项规定实施前的年度,本文用Eight取值为0表示;相反,Eight取值为1则表示八项规定实施后的年度,即2013年及以后年度。

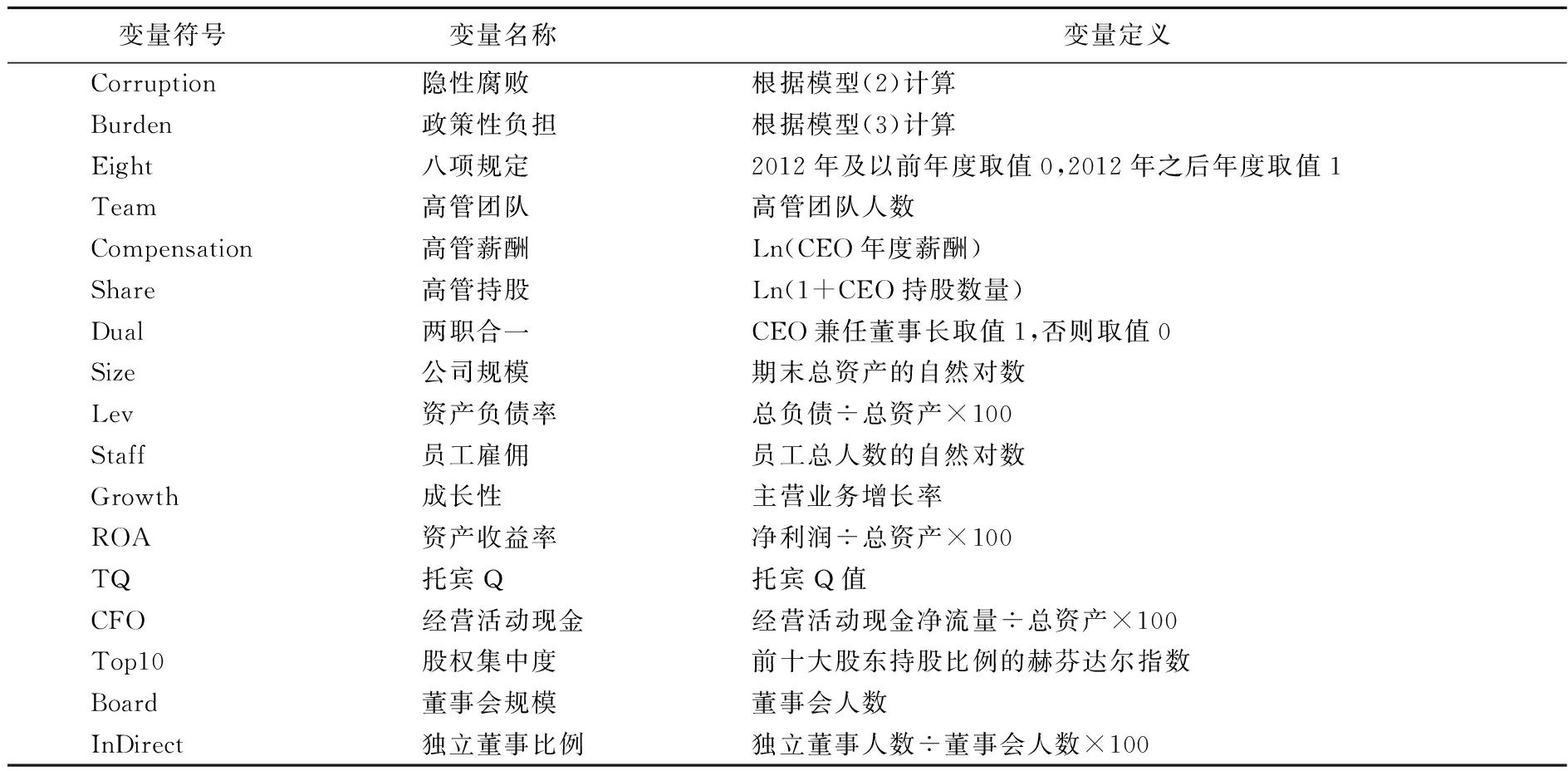

根据以往的研究,本文对高管团队、高管激励、两职合一、公司财务特征、股权结构、董事会结构以及行业和年份等因素进行了控制,具体变量定义如表1所示。

表1 变量定义表

(三)实证分析

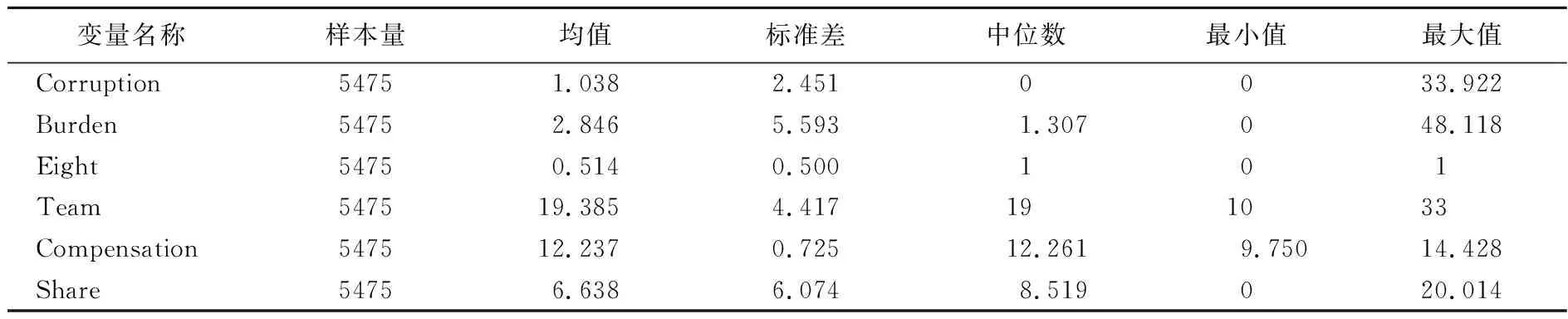

1.描述性统计。表2是主要变量的描述性统计结果(限于篇幅,未列示其他变量的统计结果)。由表2可知,隐性腐败(Corruption)均值为1.038,最大值为33.922,说明个别国企高管隐性腐败问题较严重。政策性负担(Burden)均值为2.846,最大值为48.118,说明国企普遍存在政策性负担,甚至个别国企的政策性负担较严重。高管团队(Team)均值为19.385,说明国企内部机构臃肿,高管薪酬(Compensation)和高管持股(Share)的均值分别为12.237和6.638,说明国企高管受薪酬管制的影响,显性激励不足,可能诱发管理者的隐性腐败行为。

表2 描述性统计表

2.相关性分析。变量之间的相关性分析结果显示(限于篇幅,此处不列示),Corruption与Burden之间的相关系数显著为正,初步证实国企政策性负担与高管隐性腐败正相关。Corruption与Eight之间的相关系数显著为负,说明八项规定产生了显著的反腐效应。自变量和各控制变量之间的相关系数均较小,VIF均小于5,说明多重共线性问题不严重。

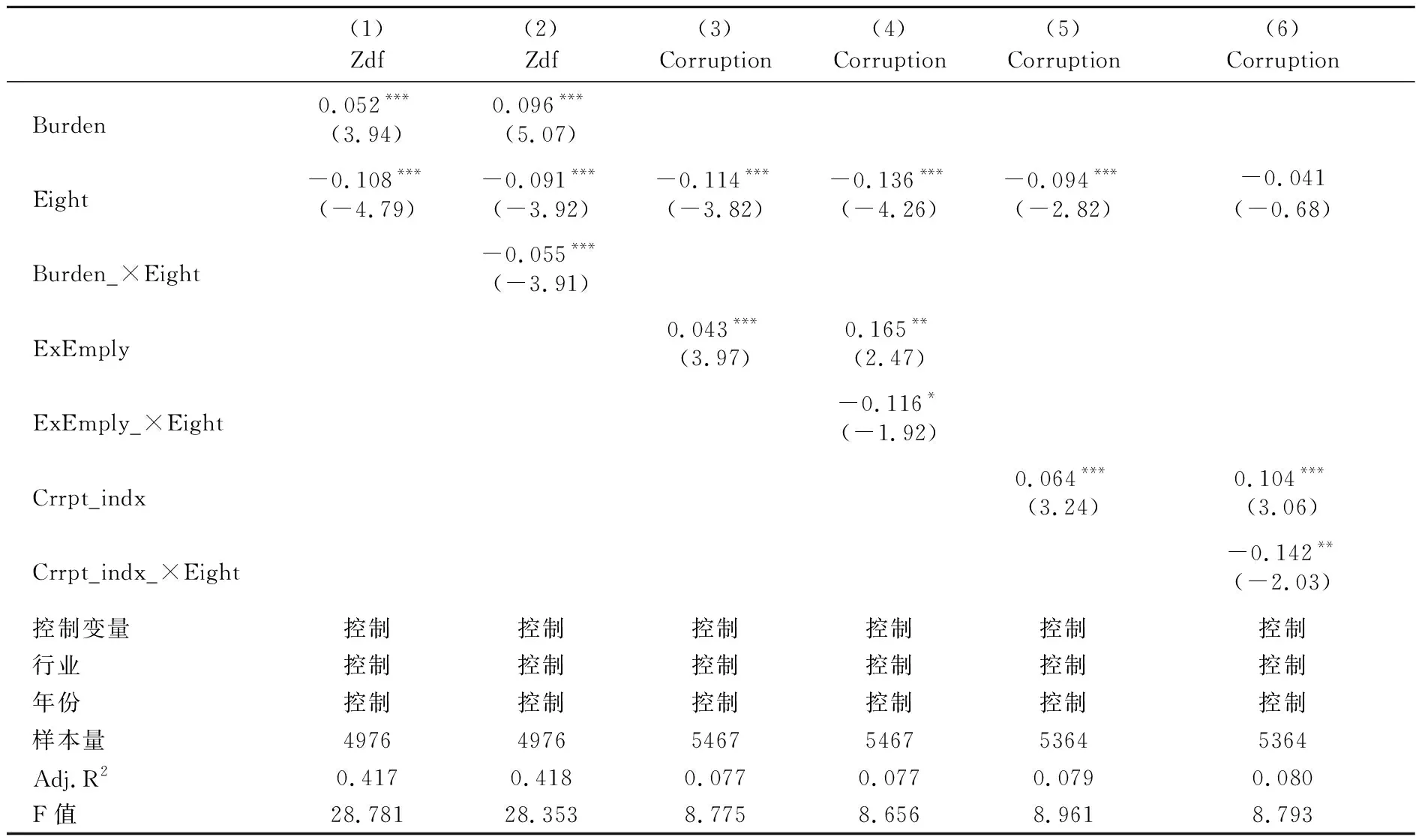

3.回归结果分析。表3中第(1)~(2)列是国企政策性负担、八项规定和高管隐性腐败之间关系的回归结果。由第(1)列可以发现,Burden与Corruption显著正相关,说明当国企承担更多的政策性负担时,管理者的隐性腐败行为更严重,从而证实了本文的假设1。这是由于国企兼顾政策性负担,增加了业务范围和管理复杂度,使政府难以对国企高管进行有效的业绩激励,只能进行薪酬管制,从而刺激了国企高管主观上的腐败动机,并且利用其对企业的超强控制力进行自我“激励”。另外,政策性负担导致政府监管部门所面临的信息障碍更加严重,客观上为高管隐性腐败营造了逃避监管的空间。表3第(2)列显示,Eight与Corruption负相关,说明中央实施了八项规定之后,国有企业管理者的腐败行为得到了有效遏制,整体上国企高管的隐性腐败行为显著减少,从而证实了本文假设2。表3第(3)列显示,在加入Burden和Eight的交乘项后,原变量的系数和显著性水平基本没有变化,交乘项系数为负,并且通过了显著性检验,这说明八项规定对承担政策性负担的国企高管的隐性腐败行为具有显著的抑制作用;但是政策性负担与隐性腐败依然保持显著正相关,揭示了虽然党中央希望通过八项规定从严治党,但承担政策性负担的国企依然存在隐性腐败问题。这是因为隐性腐败行为是一种假公济私的行为,往往与企业正常的商务活动交织在一起,具有很强的隐蔽性和很高的甄别成本。八项规定虽然严厉禁止享乐主义和奢靡之风,但这种基于规则导向的制度先天存在局限性,决定了它无法对所有的隐性腐败行为进行约束。

表3 主检验和内生性检验结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著,括号内为t值,下表同。

(四)内生性检验

尽管本文主检验对国企财务特征、高管激励和公司治理等因素进行了控制,但仍然无法完全避免遗漏变量的问题,被遗漏的变量可能既影响国企高管的隐性腐败程度,也影响企业政策性负担的大小。例如,国企高管与政府及主要官员之间关系的密切程度。不难理解,当国企高管与地方政府或主要官员的关系密切时,更容易接受政府转嫁的政策性负担,同时这种亲密关系也可能保护国企高管的隐性腐败行为。遗漏的变量使得解释变量和残差之间不满足独立性假设,从而导致本文的检验结果受到内生性问题的干扰。因此,本文试图采用工具变量控制内生性问题。基于以下理由,本文选择剔除本公司后的同行业政策性负担的平均值(Burden_ind)作为工具变量。首先,我国通过压低重工业资本成本、原材料价格等措施实施优先发展资本密集型重工业的战略,重工业企业承担了国家经济发展的战略性任务。然而,重工业属于资本密集型产业,对社会就业的贡献小,劳动力富余当时是我国人口的基本特征,国企被要求承担吸纳就业的社会性负担。因此,国企的政策性负担具有显著的行业特征,与所处行业政策性负担的均值具有高度的相关性。其次,国企高管的隐性腐败行为一方面取决于公司内部控制、公司治理和纪委监督等制约机制的有效性;另一方面取决于国企高管自身的价值追求、职业道德水准和自律能力等,这些与行业政策性负担的均值不存在明显的关联。因此,本文认为,政策性负担行业均值(Burden_ind)可以作为本研究的工具变量。具体而言,我们使用Burden_ind和其他控制变量对Burden进行回归,并取其预测值(Burden_xb)代替Burden放入模型(1)中进行回归,由表3中第(3)列和第(4)列的检验结果不难发现,在利用工具变量控制内生性问题后,本文的研究假设依然成立。

(五)稳健性检验

为了检验本文结论的可靠性,我们对关键变量进行替换后重新对所有假设进行验证。

1.使用业务招待费替代隐性腐败。通常而言,企业产生业务招待费的原因有三类:一是与政府建立和维持政治联系;二是与商业伙伴保持良好的“业务关系”;三是高管个人享受的职务消费[35]。国企因产权性质而具有政治联系的先天优势,同时作为承担政策性负担的“补偿”,国企更容易获取政策支持和金融资源,因而无需在政治联系方面进行大量投资。另外,虽然国企需要通过商务宴请和礼物赠予等活动,与商业伙伴建立和维持良好的“业务关系”,但在监管部门无法准确判断业务招待费用支出的适当性和效益产出的情况下,这种业务招待掺杂了高管个人享受的动机。因此,在过去相当长时间内,国企管理者借业务接待之名行高规格享受之实的现象比较普遍。杨理强等使用企业招待费作为腐败严重程度的划分标准[12]。曹伟等认为,业务招待是国企高管隐性腐败的主要表现形式,并使用业务招待费作为管理者隐性腐败的代理变量[13]。本文使用业务招待费(Zdf)作为隐性腐败的替代变量进行稳健性检验。具体做法如下:本文对管理费用明细项目中含有“业务招待费”“工作餐费”“业务经费”和“交际费”等关键词的项目金额进行汇总,并除以资产总额作为隐性腐败的替代变量。表4中第(1)列和第(2)列结果显示,使用业务招待费的稳健性检验结果与主检验结果保持一致,有力地支持了本文的研究假设。

2.使用超额雇员率替代政策性负担。充分就业是实现社会安定有序的基本条件,也是各级政府长期面临的难题之一。当前社会保障体系尚不完备,失业率上升容易成为影响社会安定有序的不稳定因素,从而对官员任期考核和选拔晋升造成压力。为了解决辖区内居民就业问题,政府要求国企尽量多雇佣员工,并且不允许国企随意裁员,各级政府甚至将雇员人数内化于国企高管的业绩评价过程中。例如,《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(2003,2006,2009,2013)中规定,职工平均人数是计算央企管理者年度和任期经营业绩考核系数的加权因子之一。廖冠民和沈红波使用冗员雇佣作为政策性负担的代理变量[19]。本文参考他们的做法,使用模型(5)计算公司超额雇员率来度量冗员雇佣程度。

(5)

模型(5)中,ExEmpt为超额雇员率,Emp_firmt为企业员工总人数,Sales_firmt为企业营业收入,Emp_indt和Sales_indt分别为该企业所属行业的平均员工数量和平均营业收入。

运用超额雇员率的稳健性测试如表4中第(3)列和第(4)列所示,由表4可知,本文的结论依然成立。

3.八项规定治理效应稳健性检验。本文通过考察八项规定虚拟变量(Eight)的系数来验证八项规定对国企高管隐性腐败的治理效应。这种做法存在的问题是它反映的可能是国企高管隐性腐败随着时间变化的趋势,而不一定是八项规定治理效应的体现,因为国企管理者隐性腐败也受到其他宏观政策环境的影响。为了进一步检验八项规定是否对国企高管的隐性腐败存在治理效应,本文拟观察不同地区在八项规定颁布实施前后,国企管理者隐性腐败的变化是否存在显著差异。如果八项规定存在治理效应,那么我们应该能观察到在腐败程度更高地区的国企管理者隐性腐败下降的幅度显著更大。因此本文在模型中引入地区腐败指数变量(Crrpt_indx),并且将该变量与Eight进行交乘,如果交乘项的系数显著为负,则证明八项规定存在治理效应。本文借鉴陈刚和李树的方法使用每万名公职人员中涉嫌贪污受贿和渎职等腐败案件数来度量地区腐败[36]。表4中第(6)列的交乘项系数显著为负,证明了八项规定的治理效应。

表4 稳健性检验结果

四、进一步分析

国企高管具有双重身份属性,作为经济人,他们具有谋求物质利益的激励;而作为政治人,他们还有仕途晋升的诉求。之前的研究发现,国企高管更加接近于准政府官员,相对于经济利益而言,政治晋升对国企高管来说更加重要[37]。而组织部门在干部晋升考察时,不仅关注德、能、勤、绩等方面,廉洁同样是考察时的主要内容和核心评价标准,并且需要在晋升前进行社会公示。例如,2014年1月15日中共中央新颁布的《党政领导干部选拔任用工作条例》第五章规定,在干部晋升考察时,要“强化廉政情况考察,深入了解遵守廉洁自律有关规定,保持高尚情操和健康情趣,慎独慎微,秉公用权,清正廉洁,不谋私利,严格要求亲属和身边工作人员等情况”。因此,为了晋升为更高级别的领导,国企高管可能收敛隐性腐败行为。王曾等发现,政治晋升对国企CEO在职消费具有显著的抑制作用,并且政治晋升概率越高的CEO,越可能减少其在职消费行为[14]。因此,本文预期,对于高管人员存在晋升预期的国有企业,政策性负担与高管隐性腐败之间的相关性更低。借鉴王曾等的做法,本文将以下三种情况视为政治晋升:(1)调任政府职位;(2)调任母公司(副)董事长或总经理;(3)调任母公司党委书记[14]。本文将政治晋升(Promotion)及其与政策性负担的交乘项加入模型(1)进行检验。

表5第(1)列表明政治晋升与国企高管隐性腐败显著负相关,第(2)列中政治晋升与政策性负担的交乘项系数显著为负,说明政治晋升具有很强的隐性激励作用。当国企高管存在晋升预期时,由政策性负担引起的隐性腐败行为会在一定程度上得到缓解。

表5 政策性负担、政治晋升和国企高管隐性腐败

五、结语

本文以2010~2016年我国A股国有控股上市公司为研究对象,通过OLS方法研究了国有企业政策性负担与管理者隐性腐败之间的关系,以及八项规定对二者关系的影响,研究发现:国有企业政策性负担与高管隐性腐败显著正相关,八项规定出台后,国企高管隐性腐败显著减少,并且八项规定显著削弱了国企政策性负担与高管隐性腐败之间的正向关系。在利用工具变量控制内生性问题以及替换关键变量进行稳健性检验后,上述结论依然成立。进一步分析发现,国企高管存在政治晋升追求,这使得政策性负担引起的隐性腐败问题在一定程度上得到缓解。

本文的研究结论具有重要的决策参考价值。第一,国企政策性负担是高管隐性腐败的重要原因,要想解决国企高管的腐败问题,可以从减少国有企业的政策性负担入手;第二,八项规定的出台和实施,对国企高管腐败具有显著的治理作用,在国企改革的过程中,依靠类似八项规定这样的从严治党制度,可以在一定程度上抑制国企高管的腐败行为;第三,政治晋升是国企高管的重要隐性激励之一,在对国企进行分类管理时,对于功能类和公益类的国企,发挥政治晋升的激励作用,是有效缓解高管隐性腐败的思路之一。

注释:

①逆向软预算约束是指地方政府通过向辖区内的下属组织和个人索取资源,突破预算约束的行为。本文研究的地方政府将政策性负担转嫁给国有企业,无异于向国有企业索取资源,也属于逆向软预算约束范畴。

②网易新闻:“限薪令”实施第一年部分银行高管薪酬遭“腰斩” http://news.163.com/16/0331/01/BJEUI7OG0001124J.html.

③新华财经:国企高管该与谁比薪酬 http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-09/22/c_127015236.htm.