埕岛油田馆陶组曲流河砂体叠置模式

2019-01-21刘丽

刘 丽

(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营257015)

0 引言

随着油田开发的不断深入,实现油田均衡注水开发已成为部分老油田提速增效的关键。埕岛油田开发过程中注采井网完善,连通性比较好,但部分油井不受效或含水上升过快,分析其主要原因是对砂体叠置关系认识不清楚。Mial[1]提出构型要素分析法;Cross[2]将层序地层学概念与方法引入冲积系统的研究,提供了对地层基准面升降如何影响河流沉积特征的新思路;国内很多专家通过建立河流相模式开展储层非均质性及剩余油分布规律研究[3-4]。因此,开展砂体叠置模式研究能精细表征储层内部的空间格架,对储层剩余油预测具有重要意义。

砂体连通模式研究涉及的方法众多,传统的方法有多级次旋回对比和沉积体系分析法、井间地层对比等。目前,国外对砂体连通性的研究多利用各种砂岩储层三维地质模型,采用随机模拟理论进行模拟,结合井间示踪剂技术、油藏动态分析方法以及动态与静态相结合的综合分析方法等预测砂体的连通性。国内学者对河道砂体叠置关系的研究主要在密井网区开展,吕晓光等[5通过细分微相的方法识别单一河道,开展砂体连通性精细描述,于兴河[6]提出“微相导向、相序指导、成因量化、平剖结合”的储层表征新方法,周银邦等[7]、陈清华等[8]利用丰富的测井资料刻画复合河道内单一河道边界,并建立不同河道的组合模式,田景春等[9]、胡光义等[10]、封从军等[11]利用野外露头、钻井岩心资料、测井资料和测试分析资料,分析储集砂体叠置关系及砂体规模,张建兴等[12]基于精细构型地质模型,利用油藏数值模拟方法建立剩余油分布模式。可见密井网区可以发挥井资料丰富的优势,并利用开发动态资料综合分析,建立不同层次的砂体连通关系,指导后续剩余油的挖潜。相比之下,海上油田大井距、不规则井网条件下可供认识油藏的直接地质资料有限,曲流河砂体连通关系研究技术薄弱。结合测井、地震资料,对埕岛油田馆上段砂体叠置模式进行波动方程正演和地质统计学反演等研究,以期为油田后续开发中实现均衡注采提供地质依据。

1 研究区概况

埕岛油田位于渤海湾南部的极浅海海域,水深5~10 m。在区域构造上位于渤中坳陷与济阳坳陷交会处埕北低凸起的东南端,西南以埕北大断层与埕北凹陷相邻,向北倾伏于沙南凹陷[图1(a)]。主力含油层系为新近系中新统馆陶组馆上段,纵向上层多、层薄,平面上砂体厚度变化大,属于一套河流相沉积的砂岩储层。根据沉积旋回特征,考虑纵向上油水分布特征进行了大层划分。馆上段分为7个砂组,(1+2)~6 砂组为主力含油砂组[图 1(b)]。研究区纵向上5,6砂组是多期曲流砂带叠加,其中5砂组储层最为发育;从4砂组到1+2砂组曲流砂带期次减少,其中1+2砂组储层比3,4砂组储层发育程度稍好。平面上,结合沉积微相研究,主河道微相具有砂层厚度大,储层物性好等优势。储层平均孔隙度为33%,平均渗透率为2 350 mD。

埕岛油田馆上段油藏1995年投产并快速上产,2000年开始注水并保持稳产,2007年实施层系细分井网加密整体调整,实现了产量的二次上升。目前馆上段采出程度为21.8%,含水率为80%,仍处于含水快速上升阶段。但注水受效仍不均衡,从吸水剖面统计结果看,有36.6%的层不吸水,单层吸水强度平均为5.4 m3/(d·m),平面上不同井综合含水差异大,50%的生产井含水已大于80%,但仍有22%的生产井含水处在中低含水阶段,剩余油饱和度分布不均,注水效果有待改善。以馆上段(1+2)1小层为例[图 1(c)],26B-1井在 2008年 10月注水,P1井在2009年液量出现大幅度提升,而P2井液量不升反降。当2013年5月26B-4井转注之后,P2井液量出现大幅度提升。可见,看似连通的砂体,实际并不一定连通;因此须要研究砂体叠置模式,实现注采均衡。

图1 埕岛油田区域位置图及馆上段油藏剖面Fig.1 Regional location of Chengdao Oilfield and reservoir profile of the upper Guantao Formation

2 测井及地震资料响应

在沉积特征分析的基础上,通过岩心观察对河道沉积、溢岸沉积及泛滥平原沉积的储层进行岩电标定(自然电位、自然伽马、双侧向及声波时差等),以确定不同沉积类型砂体的测井响应特征。

埕岛油田馆上段沉积时期地形平缓,沉积物粒度细,河流沉积以侧向加积为主。①河道砂体是河流中最主要的沉积单元,砂体厚度大,一般为2~8 m。纵向上具有粒度向上变细、沉积规模向上变小的典型正韵律特征,表现为明显的二元结构;自然电位、自然伽马测井曲线均以钟型为主,也有箱型-钟型组合型,深浅侧向测井幅度差较大[图2(a)]。②曲流河溢岸沉积包括天然堤、决口扇与决口水道、河漫滩砂。研究区决口扇岩性主要为粉砂岩、泥质粉砂岩与粉砂质泥岩的互层沉积,其粒度介于河道和天然堤沉积之间,在电测曲线上表现为齿化漏斗形及底部突变、顶部突变或快速渐变的低幅钟形,幅度差小。决口水道呈窄条带状,并常与决口扇、溢岸薄层砂等沉积共生;横剖面呈薄透镜状,纵剖面即从决口端到末梢多呈楔状,远离主河道会变得更薄。远河漫滩砂主要起因于低洼的地形和季节性的洪水事件,洪水期沉积物随洪水漫溢到低洼处,砂体多呈现孤零“土豆状”,在自然电位曲线上呈指形或齿化钟形,微电极曲线表现为幅度差小[图2(b)—(d)]。③泛滥平原属于一种相对细粒的溢岸沉积,在电测曲线上,自然伽马和自然电位近于基线,微电极曲线幅度低,基本无幅度差[图2(e)]。

埕岛油田采用平台式开发,井距为250~500 m,井间砂体的连通关系须要借助地震资料完成。馆上段储层纵向上层多,这对井间预测的结果提出了更高的要求。为了建立可靠的储层地震响应特征,明确储层与地震的对应关系,就须要进行正演模拟分析[13-16]。正演模拟可为地下地质研究提供先验性认识。在对地震资料及井资料的预处理后,提取砂体和泥岩的模型参数:其中泥岩速度为2 700 m/s,砂岩速度为 2 300 m/s,地震 Ricker子波的频率为40 Hz。在单井统计砂体厚度条件下建立河流相沉积砂体叠合关系正演模型,分析研究区速度、密度、子波等对地震响应特征的影响,同时设计了波动方程正演模型与实际剖面进行对比。

初始模型砂体埋深与规模均按实际井深、井距设定,而砂体速度与密度由测井曲线计算得出。对于地震激发过程中的炮检距按实际地震资料设定(25 m×25 m),激发子波则为所选各井井旁道提取地震子波的平均子波,模拟真实地震反射波传播情况,以预测地下砂体分布情况。通过将正演响应与原始地震剖面进行对比。不断修改砂体延伸范围以及叠合方式,直至正演响应与原始地震剖面最为相似,推断此时正演模型与实际砂体分布最相似。

图2 埕岛油田馆上段岩电关系图版Fig.2 Lithology-electrical property relationship of theupper Guantao Formation in Chengdao Oilfield

对比实际地震剖面和正演结果十分相似。①从253井来看,当砂体较薄时,正演结果分辨率高一些,密集程度较大的砂体近似为均质砂体,不能形成一一对应的反射,只能形成一个复合波;馆上段44与馆上段52隔层厚度为18 m,大于λ/4(16 m),可以形成2个单轴反射。②22A-1井处的正演结果与实际地震剖面对应关系较好,馆上段36与馆上段41之间存在2套砂体,隔层厚度为8 m,小于λ/4,只能形成一套反射。③25A-4井具有良好的对应关系,在馆上段1+2与馆上段3之间的强反射界面、馆上段 42,54,55,56,64等砂体顶面均对应较强振幅,在馆上段35上覆砂体厚度为2 m,下伏砂体厚度为5 m,夹层厚度为6 m,形成了一套反射。在埕北25井与埕北253井之间的对头尖灭砂体间距大于50 m,地震能区分开[图 3(a)]。由此可见,地震反射能否区分开互层的2套砂体取决于隔层的厚度是否大于λ/4。

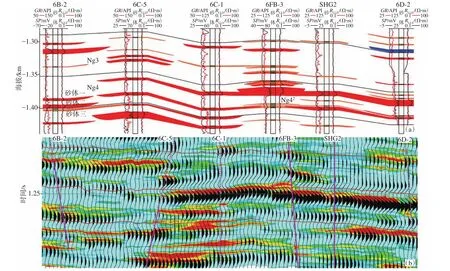

地震反演经过多年的发展,尽管其存在着许多不足,但在实际生产中,特别是大井距条件下,研究砂体叠置关系离不开地震反演的储层纵、横向预测工作。徐立恒等[17]在密井网条件下,应用井震结合反演技术来预测复合砂体内单一河道边界,再进一步利用测井曲线特征对河道进行验证。地质统计学反演是由Hass等[18]提出来的,它将随机模拟理论与地震反演相结合,充分利用了测井数据纵向分辨率高及三维地震数据横向分辨率高的特点;以地震反演为初始模型,从井点出发,井间遵从原始地震数据,建立定量的波阻抗三维地质模型,进行储层横向预测[19-21]。地质统计反演可以得到多种储层物性参数,反演结果可以与井达到最佳吻合,分辨能力能同时兼顾不同厚度储层。对比油藏剖面和反演结果,地质统计学反演纵向精度相对较高,纵向分辨率达到4 m,其纵向识别精度不能无限接近测井分辨率。从6B-2井来看,4砂组底部从测井曲线上可以识别3套分离式砂体,且3套砂体间的夹层厚度小于λ/4,实际地震剖面只有1套同相轴,但反演剖面上可以很好地区分3套砂体;从井间看,从6FB-3井和SHG2井馆上段42层可以看出,反演剖面能清晰反映单砂体的厚度变化,说明2期砂体间侧向拼叠(图4)。

图3 从11 D-1到251 C-1井地震剖面(a)与正演结果(b)Fig.3 Seismic section(a)and forward modeling section(b)acrosswell 11 D-1 to well 251 C-1

图4 从6B-2到6D-2井油藏剖面(a)及地质统计学反演剖面(b)对比图Fig.4 Reservoir profile(a)and geostatistical inversion section(b)across well 6B-2 to well 6D-2

3 单砂体叠置模式

砂震应,下砂成射相振;性低振;性低响同反性变地响厚成强部形射薄形反无同生”震发间弱属道减演降间弱属应河演值降道减演“上体反部体弱值-1位正演;不道属突值A-1 1 1 H-7 1 B 1 1 D-1 D-6 2 2 1 1 D-4-1 1 1 N A反-9 1 1 N A A-6果演N A-5 1 1 N A地轴错河幅反-6效1 1 H-7 R LL m m河幅反m 2 2)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0 m/(Ω·1 1)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0/(Ω·m)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0 G R Ω·D P I 5 0 2 0 0 S P/m V 3 0 6 5-7)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0 P I 5 0 2 0 0 S P/m V 4 0 8 5 u l a t i o n r e s u l t s/(Ω·1 1 N A/(Ω D·/A)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0 A-1 R LL G R 2 2/A/A)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0 G R m P I 5 0 2 0 0 S P/m V 3 0 5 5/m 3 7 0 D-1 R LL/A 3 8 0 3 9 0 R L L D拔D-6 R LL m-1果拟d s i m -1-1-1 1 1-9 R L L D/(体1 1海1 B m m/A P I 5 0 2 0 0 S P/m V 2 0 6 5 D/(Ω·藏/(Ω·特P I 5 0 2 0 0 S P/m V 3 0 6 5 G R征/A-7 R LL 2 2 A-6 R LL D Ω·P I 0 1 5 0 S P/m V 0 1 0 0油)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0 1 1 N A m P I 5 0 2 0 0 S P/m V 3 0 8 5砂m)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0-6 R L L D/(D/(Ω·G R结P I 5 0 2 0 0 S P/m V 1 0 5 0 Ω·c e p t u a l m G R念及e l 1 1 N A G R/A模a n)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0/A G R)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0型o d /A 1 1 N A模)0.1 1 0 0 R L L S/(Ω·m)0.1 1 0 0 1 1 D-4 R LL/A P I 5 0 2 0 0 S P/m V 3 0 7 5.4 0 G R-1.4 2海-1/A.4.4 0 1海拔/k m-5 R L L D/(.4 P I 5 0 2 0 0 S P/m V 3 0 8 5 k拔正.4-1-1 P I 5 0 2 0 0 S P/m V 1 0 6 0 m/-1.3 8-1.4 0海拔/k m 0 2海拔/k m G R G R-1 F o r w a r d c o n T a b l e 1 1拟模表正演演概配体砂D体关系分离式 复合叠置式 分隔式 河岸接触式 切叠式多期河道配砂置1 1置D/(Ω·同期河道

砂体叠置关系反映了砂体形成时的水动力特征、物源及沉积相演化。通过岩心观察、测井资料分析,认为埕岛油田馆上段沉积时期为曲流河三角洲平原,砂体以侧向加积为主(表1)。孤立分布的砂体在河流相砂岩储层中占比也很小,大部分的砂体是在河流摆动、迁移过程中在侧向上相互切割,形成复杂的侧向拼接样式,而不同的拼接样式之间,砂体的连通性具有差异性[22](表1)。根据测井及地震资料分析,埕岛油田馆上段砂体叠置模式主要有5种。

3.1 垂向分离式

垂向分离式以河道规模小、砂体变薄、多期砂体垂向上叠置为特征。其上、下层砂体之间无明显切叠现象,测井曲线以钟型为主。当砂体之间的夹层厚度大于16 m时,地震剖面上出现2套同相轴,夹层厚度小于16 m或者上部砂体厚度大而下部砂体厚度小的时候,地震剖面往往只有1套同相轴。

3.2 垂向复合叠置式

垂向复合叠置式以多期砂体垂向上接触为特征。在砂体叠合范围内隔层不发育或成离散状分布,此时上、下层砂体之间切叠现象明显,相变快,地震同相轴发生“错位”。

3.3 侧向分隔式

侧向分隔式是指2条河道不接触,河道间为泛滥平原沉积。由于泛滥平原主要为泥岩,平面上2个砂体之间不连通,各自形成独立的渗流通道,当对头尖灭砂体间隔大于2个道间距(50 m)时,在地震剖面上即可分辨。

3.4 侧向河岸接触式

通常存在于复杂曲流河带中,同期河道或者后期形成的河道切叠了另一条河道伴生的溢岸沉积而成,2个河道形成的砂体彼此不接触,河道间为溢岸沉积。从正演结果可以看出在河间沉积部分振幅相对减弱,同时同相轴略微上移,但变化并不显著;河道间砂体连通性差,注水受效慢,能量补充慢。

3.5 侧向切叠式

2期砂体因为河流摆动而叠加,河道砂体之间有明显的冲刷、切割作用,此时无法根据测井识别标志判断其是否连通。虽然两期河道通常都有一定的高程差,但在地震同相轴上无明显变化。由于不同河道之间波阻抗参数存在差异,因此在反演剖面上存在明显差异,可以判别该类砂体边界。

4 砂体连通性分析

埕岛油田馆上段大部分砂体在空间上相互切割、交错,形成复杂的空间结构,且不同成因类型的砂体有着不同的发育规律[图5(a)],导致砂体间的接触关系具有多样性,砂体间的连通程度具有差异性,而相对孤立分布的各类成因砂体在河流相储层中占比很小。

当上、下层砂体之间无明显切叠现象,砂体叠合范围内隔层连续且稳定发育。以馆上段55与56为例,由于馆上段55与56单层之间发育一套相对连续的泥岩隔层,当注水井分别向馆上段55与56层注水时,注入水会受到泛滥平原及隔层的遮挡,分别沿着馆上段55与56层内的砂体流动[图5(b)],而不会形成层间干扰。

河流相沉积在河流摆动、迁移过程中,造成砂体在侧向上相互切割,形成复杂的侧向拼接样式,而不同的拼接样式之间,砂体的连通性有很大差异。河道与河道侧向切叠可以根据切叠厚度划分为高切叠与低切叠2种类型。当砂体切叠厚度大于两井砂体平均厚度的1/2时,为高切叠;当砂体切叠的厚度小于两井砂体平均厚度的1/2,或河道与溢岸砂体切叠时,为低切叠。

以馆上段54层为例,11NB-5井与11NB-3井所在2个单河道的厚度相近,且无明显高程,11NB-5井砂体厚度为3.9 m,11NB-3井砂体厚度为6.6 m,砂体切叠厚度约为3 m,明显高于两井砂体平均厚度的 1/2,即两砂体为高切叠[图 5(c)];11NB-3 井注水11NB-5井采油,在实际生产数据中发现随着11NB-3井注水,11NB-5井含水率与产液量均快速上升,即注水受效快,能量充足,砂体连通性好[图5(e)]。同时也存在砂体切叠厚度小的情况,以馆上段52小层和54小层为例,11E-2井和11M-1井都在连片砂体内部,两井井距为350 m。两口井在主力层馆上段52小层和54小层均已射孔。从剖面上看,注水井11E-2井和采油井11M-1井存在明显的高程差,说明两口井分别位于不同的单河道内部[图5(d)]。结合动态数据分析,在注水开发过程中,11E-2井从2005年开始注水,但随着注水量的变化,起初11M-1井的日产液、日产油及含水率并没有明显的改变[图5(f)],直到2013年开始,随着注水井11E-2井注水量的增加,11M-1井的日产液和日产油出现了明显的增长,说明注水见效了。

由此可见,当注水井和采油井分别位于不同的单河道,而且两口井的切叠厚度小,砂体连通性差,能量供给不足,注水受效缓慢。因此,侧向上两条河道相互切叠,后期形成的砂体对早期形成的砂体有冲刷、侵蚀作用,当两期砂体之间接触厚度大,有着良好的渗流通道,则注水能量充足,受效快;反之,注水受效缓慢。

图5 埕岛油田馆上段54沉积相图及开发曲线Fig.5 Sedimentary faciesof theupper Guantao Formation 54 and development curvesin Chengdao Oilfield

5 结论

(1)埕岛油田馆上段的河道砂体有5种叠置模式,不同时期的河道砂体垂向上分为分离式和复合叠置式。同一时期的河道砂体侧向上分为分隔式、河岸接触式及切叠式3种配置关系。垂向上分离式是不同时期发育河道的叠置,河道内砂体连通性好。砂体叠合范围内隔层连续且稳定发育,此时上、下层砂体之间无明显切叠现象,砂体不连通,各自形成对立的渗流通道;复合叠置式主要是在多期砂体纵向上接触,砂体叠合范围内隔层不发育或成离散状分布,此时上、下层砂体之间切叠现象明显;地震同相轴发生错位,相变快;砂体不连通,注水不受效,能量下降快,递减快。

(2)侧向上分隔式是2个单河道砂体之间存在泛滥平原泥岩,砂体基本不连通;河岸接触式是同期河道或者后期形成的河道切叠了另一条河道伴生的溢岸沉积而成,砂体连通性差,注水受效慢;切叠式是河流沉积时由于水动力条件的变化从而导致后期形成的河道砂体切叠了前期形成的河道砂体,造成两期河道砂体部分叠加的现象,通常两期河道都有一定的高程差,切叠厚度大的砂体连通性好,注水收效快,切叠厚度小的2个单河道之间砂体连通性差。

致谢:中国石油大学(北京)岳大力教授给予了悉心指导,在此表示感谢!