临床输血中不同凝血功能检测方法的应用

2019-01-19王亚丽

王亚丽

【关键词】临床输血;不同凝血功能;检测方法

我国临床医学中,输血不仅可以预防疾病,也是一种常用的抢救方法,血小板,凝血因子,血浆和红细胞等为血液的主要成分,库存血缺少某一成分,会造成患者凝血功能的变化,当患者失血过多,血红蛋白浓度急速下降,很容易出现缺氧现象,甚至危及患者生命。因此,严格按照输血指征对患者进行精准输血,并对不同凝血功能检测方法进行有效评估十分重要。

1资料与方法

1.1一般资料从我院2018年2月至2019年2月的临床输血患者中,选取80例作为研究对象。随机分为观察组40例和对照组40例。纳^标准:所选患者具有明确外伤,就诊时间不超过6小时,损伤严重程度砰分均超过16分,并且输血量大于1500ml,年龄20~62岁。排除标准:所有患者就诊前均不存在凝血功能障碍,并且未服用过抗凝药物。对比两组患者的—般资料,未出现明显差异,无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法对照组应用传统凝血四项指导输血,观察组应用血栓弹力图指导输血,具体方法见下。

1.2.1凝血四项指导输血。凝血四项参考值:凝血酶原时间(PT)8.0-12.0s,凝血活酶时间(APTT)25.0-36.0s,纤维蛋白原(FIB)3.0-5.0g.L-1,凝血酶时间(TT)11.0-16.0s。如果凝血酶原时间和凝血活酶时间延长超过1.5倍,立即对患者进行血浆输注,如果纤维蛋白原时间小于0.8g.L-1,则对患者进行冷沉淀输注。

1.2.2血栓弹力图指导输血。血栓弹力图参考值:K值约为2min,R值约为9min,MA值约为60mm,a角约为60°。对患者进行血浆输注治疗,需要确定其K值和R值处于延长状态,并且MA值和a角处于降低或者减小状态。如果患者的血栓弹力图动态检测凝血过程中,出现缺乏功能性纤维蛋白原,应立即给予患者冷沉淀抗汗溶。

1.3观察指标对观察组和对照组患者输血前后凝血四项指标(PT、APTT、FIB、TT)进行严密观察和记录,并对比其差异性。

1.4统计学分析利用SPSS 19.0软件进行数据处理,计数资料(n/%)和计量资料(x±s)分别行卡方和t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

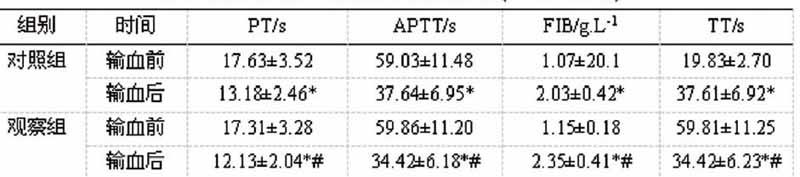

对比两组患者的凝血四项值,相对于输血前,患者FIB数值升高,而其他数值PT,APTT和TT数值均明显降低,并且观察组数值变化差异明显高于对照组(P<0.05),具有统计学意义(P<0.05),如表1。

3讨论

一般来说,正常人拥有7%-8%的体质量,身体内的血量处于恒定状态。当遭受疾病或者意外事故等,导致体内一次性失血量超过15%时,体内血压水平会低于正常值,各项器官组织容易产生功能性障碍,需要及时给予血液输注。患者增加输血量时,体内凝血功能障碍的发生率较高,处理不当,会出现生命危险。因此,临床医学中需要对输血治疗进行大量研究,维持输血患者的正常血压和血容量,以提高患者治疗率,减少输血风险。

患者失血后,体内血小板和凝血因子不断减少,而库存血的保存需要冷藏,温度过低,大部分血小板失活,直接输注,因速度较快,在一定的血液稀释浓度下,会出现体温下降的症状,患者血液中FIB浓度降低,各项指标不稳定,造成凝血障碍。凝血障碍的出现,会导致弥散性血管内凝血等并发症的发生,不利于临床医学中对需要输血患者的治疗和救助。目前临床医学中,血浆、红细胞和血小板是常用的血液分析成分。输注红细胞以患者的血红蛋白值为主要评价指征,属于比较可靠、稳定的评价指标,在临床应用中十分广泛,并且有效。而患者凝血功能的评估是决定患者是否可以进行血小板成分和血浆输注的评价指征。所以,对临床输血患者进行准确而有效的凝血功能评估十分重要。本文对80例临床输血患者分别应用血栓脑力弹图凝血功能监测和传统凝血四项指标监测,对比输血前后患者凝血四项指标。相对于输血前,输血后两组患者FIB数值升高,而其他数值PT、APTT和TT数值均明显降低,说明两种凝血功能监测方法对于临床输血指导均具有积极意义。并且观察组数值变化差异明显高于对照组(P<0.05),证明相对于传统凝血四项指导,血栓彈力动图凝血监测因检出时间短,发现速度快等有点,具有更好的临床指导效果。