四川省生态系统土壤保持功能空间特征及其影响因素

2019-01-19饶恩明

饶恩明,肖 燚

1 四川师范大学地理与资源科学学院,成都 610101 2 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085

土壤侵蚀是全球性环境问题之一,严重威胁国家与区域生态安全。一方面,严重的土壤侵蚀会导致侵蚀地土地资源破坏、生产力下降、粮食减产,威胁区域粮食安全[1];另一方面,大量流失泥沙造成水环境污染、江河湖库淤积、洪涝灾害加剧,威胁下游城市安全[2-3]。据估计全球每年因土壤侵蚀而流失的土壤高达750亿t(其中约2/3淤积于河流湖泊中),由此而丧失的耕地多达10万km2[4];三峡水库(长江流域)自蓄水以来已淤积泥沙16.38亿t,年均泥沙淤积量约为1.21亿t[5];小浪底水库(黄河流域)仅2015年的淤积量则多达1.32亿m3[5]。

土壤保持是生态系统通过其结构与过程减少由于降水所导致的土壤侵蚀的作用[6],是生态系统重要调节服务之一[7-8]。研究表明,近几十年来黄土高原的输沙量有所减少[9-10],90年代以前主要归功于库坝、梯田等工程措施,2000年以后随着退耕还林还草工程的实施,植被措施成为土壤保持的主要贡献者(占57%),且随着库坝等工程措施拦沙能力的逐渐下降,维持一个可持续的生态系统对于控制黄河泥沙具有更为重要的作用[11]。在人地关系紧张,发展与保护难以调和的当下,掌握区域生态系统土壤保持功能的空间格局,识别维持土壤保持功能的关键区域[12],对于协调人地关系、提高保护效率具有十分重要的理论和实践指导意义。

四川省位于青藏高原东缘、长江流域上游,地势起伏、山地面积大,降水丰沛且强度大,水土流失敏感性高[13],是我国水土流失严重的省区之一[14];同时,四川省涉及我国两大生态安全屏障区,即青藏高原生态屏障和黄土高原-川滇生态屏障,是长江上游生态屏障建设的战略要地[14],是整个长江流域生态安全的重要保障[15]。科学评估四川省生态系统土壤保持功能现状,揭示其空间分布格局以及影响因素,是实施生态屏障建设的重要基础。本研究采用通用土壤流失方程(USLE, Universal Soil Loss Equation)和统计学方法,对四川省生态系统土壤保持功能展开评价和分析,从土壤保持功能角度揭示了保障四川省乃至整个长江流域生态安全的关键区域,研究结果可为四川省的生态保护和侵蚀控制提供科学依据。

1 研究区域

四川省位于中国西南,地处长江上游, 92°21′—108°12′E、26°03′—34°19′N之间,总面积48.6万km2,辖21个市(州),183个县(市、区)。区内地形复杂,山地、高原、丘陵、盆地、平原类型齐全,以山地和丘陵为主;地势西高东低,高差悬殊,西部为高原、山地,东部为盆地、丘陵。东部四川盆地平均海拔500 m左右,属亚热带湿润季风气候,年降水量900—1200 mm;西北部川西北高原,属青藏高原东南一隅,平均海拔3000—5000 m,属高寒气候;西南部为横断山脉北段,山高谷深,山河相间,气候植被垂直分带特征明显。

研究区土壤类型丰富,共包含24个土类、66个亚类,以高山草甸土、紫色土和亚高山草甸土分布面积最大,各占全省土壤总面积的19.29%、16.42%和10.30%[16]。生态系统类型以森林、草地和农田为主,各占研究区总面积的29.57%、24.23%和21.53%。其中,森林生态系统主要分布于四川盆地西缘以及川西南山地;草地生态系统主要集中在川西北高原;农田生态系统则主要分布于四川盆地(图1)。

图1 研究区生态系统类型分布Fig.1 Land cover distribution for study area

2 研究方法

2.1 土壤保持评价模型

以潜在土壤侵蚀与实际土壤侵蚀的差值来表征生态系统土壤保持功能。综合考虑尺度、模型复杂性和数据可获得性,土壤侵蚀量采用通用土壤流失方程(USLE)进行估算。模型形式如下:

潜在土壤侵蚀:SEp=R×K×LS

实际土壤侵蚀:SEa=R×K×LS×C

土壤保持:SC=SEp-SEa

式中,SEp和SEa分别表示潜在土壤侵蚀强度(t hm-2a-1)和实际土壤侵蚀强度(t hm-2a-1),SC表示土壤保持强度(t hm-2a-1),R为降雨侵蚀力因子(MJ mm hm-2h-1a-1),K为土壤可蚀性因子(t hm2h hm-2MJ-1mm-1),LS为地形因子,C为植被覆盖因子,本文中主要指生态系统保护土壤的作用。各参数计算及赋值方法参见文献[17- 23]。

2.2 土壤保持重要性分级

受区域地形、气候、土壤和植被等空间格局的影响,四川省生态系统土壤保持功能具有明显的空间异质性。为明确不同地区生态系统土壤保持功能对区域生态安全的保障作用,进而辨识土壤保持重要区域,按其对区域生态安全的重要程度划分为极重要、重要、中等重要、一般4个等级。

具体划分步骤为:(1)基于土壤保持强度数据,计算各栅格土壤保持量在研究区土壤保持总量中所占比例;(2)按土壤保持强度从大到小排列,计算各栅格土壤保持累积比例;(3)土壤保持累积比例在0—50%之间的栅格对保持土壤极重要,介于50%—75%之间的为重要,介于75%—90%之间的为中等重要,介于90%—100%之间的重要性一般。

2.3 统计分析

土壤保持功能的空间格局是气候、土壤、地形和植被几大因素综合作用的结果。为揭示区域尺度土壤保持空间差异的影响因素以及作用特征,采用逐步回归方法进行分析,其中自变量取县域尺度的降雨侵蚀力因子、土壤可蚀性因子、地形因子和植被覆盖因子,因变量取县域尺度的土壤保持强度。分析过程在SPSS 17.0中完成。

2.4 数据来源

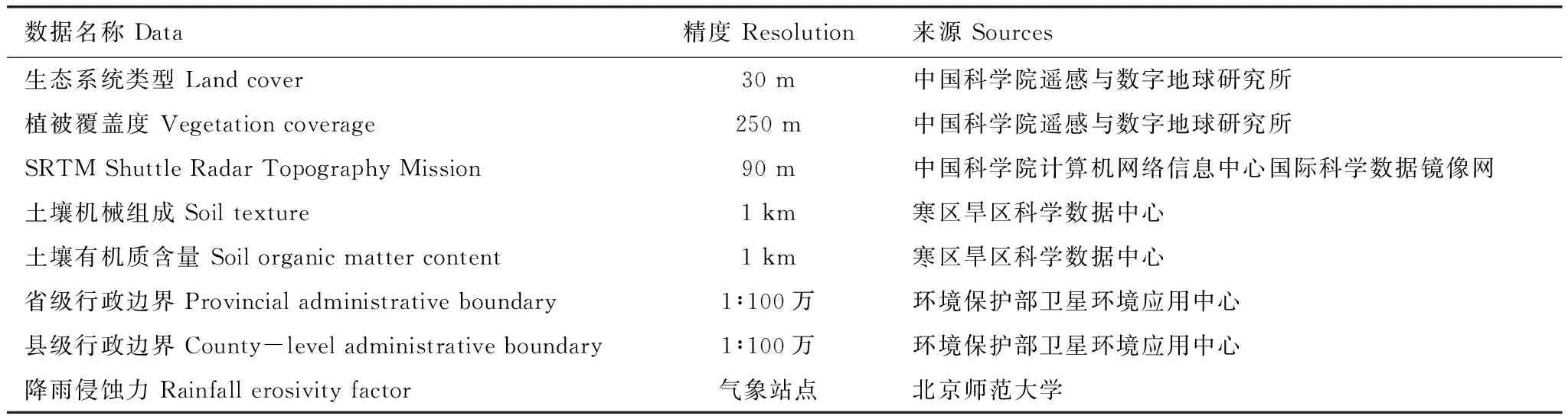

本研究使用的数据主要包括:通过TM、ETM、MODIS等遥感影像解译获取的2015年四川省生态系统类型和植被覆盖度;用于计算坡度、坡长的数字高程模型(SRTM, Shuttle Radar Topography Mission);全国第二次土壤普查形成的土壤数据产品(土壤机械组成、土壤有机质含量);通过日雨量模型计算得出的四川省及周边气象站点多年均降雨侵蚀力数据;四川省地级、县级行政边界数据(表1)。

3 结果与分析

3.1 土壤保持功能空间特征

3.1.1 总体特征

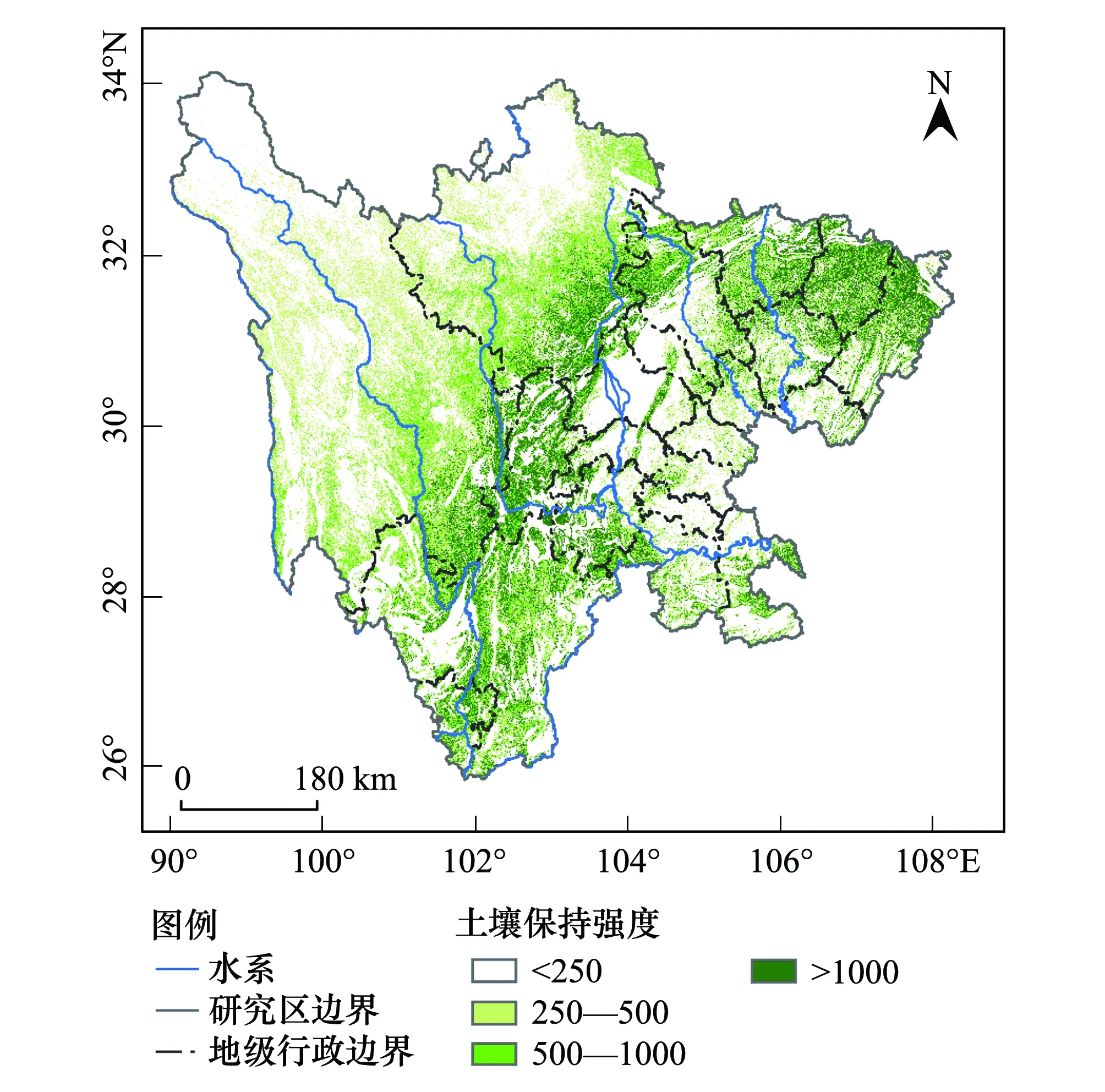

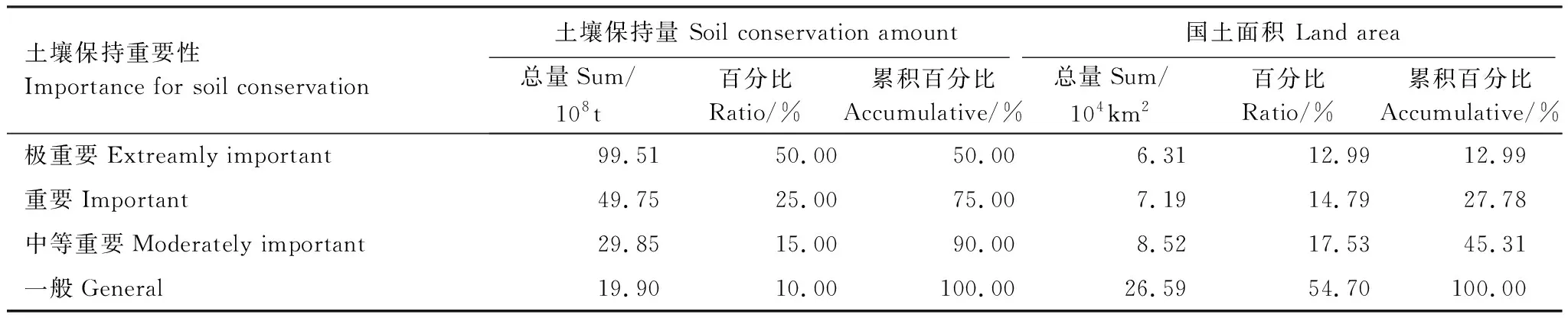

运用USLE模型运算得出,2015年四川省生态系统土壤保持总量为199.01亿t,平均土壤保持强度(即单位面积土壤保持量)约409.43 t hm-2a-1。空间上,土壤保持强度较大的区域主要位于地形起伏明显的盆周山地区,包括龙门山、邛崃山、大凉山和米仓山等,四川盆地以及川西北高原的土壤保持强度相对较小(图2)。进一步基于土壤保持强度划分土壤保持重要性,得出研究区土壤保持极重要区面积6.31万km2,约占研究区总面积的12.99%;重要区面积7.19万km2,约占总面积的14.79%(表2)。

表1 生态系统土壤保持功能评价及分析数据表

图2 四川省生态系统土壤保持强度空间格局 Fig.2 The spatial pattern of soil conservation service in Sichuan Province

各类典型生态系统中,以森林生态系统土壤保持量最高(91.93亿t),约占研究区土壤保持总量的46.19%;灌丛生态系统和农田生态系统次之,土壤保持量占比分别为21.66%和16.71%(表3)。各类生态系统的土壤保持强度差异较大,仍以森林生态系统和灌丛生态系统最高,分别为639.65 t hm-2a-1和485.54 t hm-2a-1(表3)。

3.1.2 地市分布

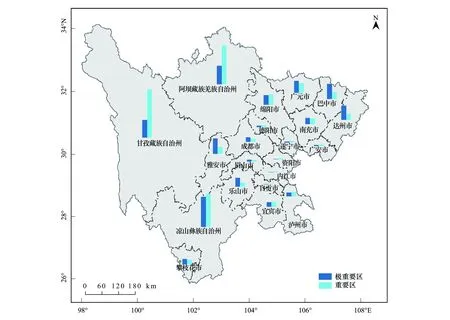

为明确各地市土壤保持功能状况以及土壤保持重要区域的分布情况,通过分区统计对四川省21个地市的土壤保持强度以及土壤保持重要区域(极重要区和重要区)进行分析比较。结果表明,土壤保持强度以巴中、雅安、达州、广元、攀枝花和乐山等地市较大(图3),均高于600 t hm-2a-1;土壤保持总量则以3个民族自治州(甘孜州、阿坝州、凉山州)遥遥领先(图3),合计约占研究区土壤保持总量的48.97%。

表2 四川省生态系统土壤保持重要性构成

表3 各类典型生态系统土壤保持功能状况

图3 四川省各地市土壤保持功能状况(土壤保持强度)Fig.3 Soil conservation service (soil conservation intensity) in various prefecture-level cities

土壤保持极重要区以凉山州、阿坝州、甘孜州、雅安市、巴中市和达州市分布最多(图4),其中凉山州分布的土壤保持极重要区面积约1.1万km2,约占极重要区总面积的17.43%。土壤保持重要区则集中分布在甘孜州、阿坝州、凉山州(图4),其中甘孜州的土壤保持重要区面积高达1.76万km2,约占重要区总面积的24.28%。

图4 四川省各地市土壤保持功能状况(重要区域)Fig.4 Soil conservation service (importance for soil conservation) in various prefecture-level cities

3.2 土壤保持功能影响因素

土壤保持功能的空间格局是气候、土壤、地形和植被几大因素综合作用的结果。逐步回归分析表明,地形、气候和土壤因素对研究区生态系统土壤保持功能具有显著影响(P<0.01),其中地形因素和气候因素贡献较大,分别可解释土壤保持空间变异的32.3%和38.3%,土壤因素的影响相对较小(方差贡献率约5.1%)。相比之下,植被因素在该尺度上的影响不显著(P<0.05)(表4)。

表4 逐步回归分析结果

因变量为各县平均土壤保持强度(SC_county,soil conservation capacity_county);LS_county:各县平均地形因子,topographic factor_county;R_county:各县平均降雨侵蚀力,rainfall erosivity factor_county;K_county:各县平均土壤可蚀性,soil erodibility factor_county

4 讨论

土壤保持是生态系统减少的土壤侵蚀,对保持土壤养分,防止土地退化,减轻河流泥沙淤积等具有重要作用。2015年四川省生态系统土壤保持总量为199.01亿t,平均土壤保持强度约409.43 t hm-2a-1,远高于全国平均水平(224.42 t hm-2a-1)[20],生态系统在抑制土壤侵蚀,保障三峡库区乃至整个长江中下游地区生态安全方面发挥了重要作用。

受地形、气候、土壤、植被等空间分异的影响,四川省生态系统土壤保持功能呈现高度空间异质性,土壤保持功能较强的区域主要分布于地形起伏明显的盆周山地区,包括龙门山、邛崃山、大凉山和米仓山等。一方面,这些区域位于我国地势一级阶梯向二级阶梯的过渡地带,山高坡陡,地形变化剧烈,且构造活动频繁[24];另一方面,受太平洋季风、印度洋季风以及青藏高原阻挡影响,这一区域成为我国内陆地区降水最充沛的华西雨屏带[25-26]。加之该区紫色土发育,可蚀性大[16,27],导致其潜在土壤侵蚀强度大,土壤侵蚀风险高。典型的亚热带湿润季风气候孕育了广袤的森林生态系统,良好的植被覆盖赋予其强大的土壤保持能力[28]。

根据保护目标的差异,土壤保持极重要区是维持50%的土壤保持功能需要保护的最小范围,土壤保持极重要区与重要区之和是维持75%的土壤保持功能需要保护的最小范围。重点生态功能区是承担水源涵养、水土保持、生物多样性维护等重要生态功能,维护区域生态安全,需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发,以保持并提高生态产品供给能力的区域。根据《四川省主体功能区规划》以及《四川省县域经济发展考核办法(试行)》,四川省重点生态功能区涉及58个县,面积31.9万km2,约占四川省总面积的65.62%[15]。通过叠置分析,四川省土壤保持极重要区面积为6.31万km2(约占土地总面积的12.99%),其中分布于重点生态功能区内的面积为3.54万km2,保护比例约为56.01%;土壤保持重要区面积为7.19万km2(约占土地总面积的14.79%),其中分布于重点生态功能区内的面积为4.85万km2,保护比例约为67.55%。总体而言,半数以上的土壤保持重要区域得到了有效保护,但保护比例有待进一步提升。

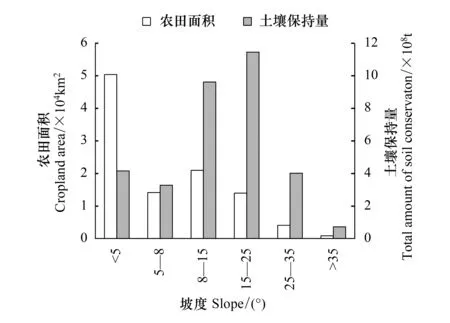

农业用地向来被认为是侵蚀产沙的主要来源[29-30],据估计全球约3/4的土壤侵蚀来自农田[4],但它在为人类提供粮食、蔬菜、油料等农产品,保障区域粮食安全方面具有不可替代的作用[31]。作为中国四大盆地之一,四川盆地紫色土发育,钙磷钾等营养元素丰富,是我国最肥沃的自然土壤。盆地底部耕地连片,尤其是盆地西部的成都平原,为都江堰自流灌溉区,土地生产能力高,农业发达,是我国重要的商品粮基地[31]。研究表明,四川省农田生态系统的土壤保持量为33.25亿吨,约占研究区土壤保持总量的16.71%,说明农田生态系统在为人类提供各种产品的同时,仍发挥了相当数量的土壤保持作用。进一步从农田分布的坡度组成分析得出,农田生态系统主要分布在缓坡地区(坡度≤5°的农田面积约占48.18%),但仍存在一定数量的陡坡耕地(坡度>15°的农田面积约占18.16%);而土壤保持功能则主要由坡度>8°的农田提供(土壤保持量约占总量的77.63%),其中坡度>15°的农田土壤保持量约占农田土壤保持总量的48.71%(图5)。这一方面说明,坡耕地具有相对较强的土壤保持能力和较大的潜在土壤侵蚀强度,频繁的农业耕作活动使得坡耕地存在较高的土壤侵蚀风险,在确保区域粮食安全的前提下,应尽可能实现陡坡地退耕;另一方面,应进一步加强坡耕地的管理,并采取水土保持措施,降低农田土壤侵蚀的潜在威胁[27]。

图5 农田生态系统及其土壤保持功能的坡度分布Fig.5 Cropland and its soil conservation service on various slopes

土壤侵蚀现象具有明显的尺度效应[32],宏观尺度上土壤侵蚀强度的空间分异主要受控于地带性因素,同一自然地带内则主要受控于非地带性因素[33]。逐步回归分析显示,气候因素和地形因素是影响研究区生态系统土壤保持功能的主要因素,土壤因素也表现出一定的影响,植被因素的作用则不显著。这一方面说明生态系统土壤保持功能可能存在类似的尺度特征,四川省幅员面积广,气候、地形等宏观因子的空间差异明显,对区域土壤保持空间格局表现出明显控制作用,植被因素或在局域尺度上发挥作用,此时气候等宏观因子的空间差异减小,作用降低,这可通过陕西省商洛市的相关研究结果得到印证[34];另一方面则表明变量间可能存在多重共线性,植被本身是区域气候、地形、土壤条件的产物,且植被因素对土壤保持功能的影响不仅与其自身的土壤保持能力有关,更受其所处环境条件即由气候、地形、土壤决定的潜在土壤侵蚀影响[20],潜在土壤侵蚀越大,植被实际发挥的土壤保持作用越大。

5 结论

(1)2015年,四川省生态系统土壤保持总量为199.01亿t,平均土壤保持强度约409.43 t hm-2a-1,生态系统在抑制土壤侵蚀,保障区域生态安全方面发挥了重要作用;

(2)森林和灌丛生态系统是研究区土壤保持功能的主体,而农田生态系统在为人类提供多种产品的同时,仍发挥了相当数量的土壤保持作用,但农业活动中需注意采取水土保持措施;

(3)空间上,土壤保持功能较强的区域主要位于地形起伏明显的盆周山地区,以巴中市、雅安市、达州市、广元市、攀枝花市、乐山市等地的平均土壤保持强度较高,以凉山州、阿坝州、甘孜州、雅安市、巴中市、达州市等地的土壤保持极重要区分布较广;

(4)自然因素中,气候和地形是影响研究区生态系统土壤保持功能的主要因素,土壤因素在区域尺度上也表现出一定的影响,植被因素则可能在局域尺度上发挥作用。