生物生态法处理城市河道水体的研究进展

2019-01-15费学宁李松亚

王 乐 ,员 建 ,费学宁 ,,李松亚

(1.天津城建大学 a.环境与市政工程学院;b.天津市水质科学与技术重点实验室,天津 300384;2.天津大学 环境科学与工程学院,天津 300350)

城市河道孕育了城市文明,推动了城市建设,在为城市防洪排涝、提供水源的同时,更具有调节气候、降低空气污染的功能,是城市生态环境系统的重要组成部分[1].但是随着社会和经济的发展,为了保证河道的泄洪功能,天然的河道往往进行截弯取直、硬化等改造[2].人为修整后的河道防洪排涝和景观美化功能大大提高,但因忽略了其自然属性,破坏了河流生态系统,加上人类最初薄弱的环保意识和日益频繁的经济活动,使大量污染物排入河道,严重超出了河道水体的自净能力,造成富营养化、黑臭水体等多种河道水体污染问题,对城市的环境和市民的生活造成不良影响,因此,城市河道的治理迫在眉睫.

目前,在河道治理的过程中,人们在遵守其工程设计原理外,更注重河道的自然原理和生态学原理,所以其治理方法除了常见的物理和化学方法外[3],生物生态治理的方法得到了更广泛的应用.

1 生物生态法简介

生物法即在好氧或厌氧的情况下,利用微生物及其菌群的分解作用达到水质净化的目的;生态法是根据自然界生态平衡和物质循环的原理,采用相应的技术手段,对水体环境进行修复和完善.生物生态治理即通过自然界本身的自我恢复和自我调控能力,利用其自身的规律在保证人与自然和谐相处的同时,实现水质净化的目的[4].这种方法理论最早由Seifert在1938年提出[5].20世纪50年代德国创立了“近自然河道治理工程理论”[6],并于60年代现代生物学形成后,逐步走上科学轨道.20世纪80年代,近自然治理的观念更为鲜明,提倡在利用河流,维护河道生产力的同时,更要维护河道生态系统,恢复河道自然特性,促进河道工程治理与自然景观相协调[7-8].1989年Mitsch和Jorgensn定义了“生态工程”,奠定了“多自然河道修复技术”的理论基础[6].

面对世界上普遍存在的河道治理问题,20世纪80年代后,国外许多发达国家逐渐意识到环境和生态问题才是河道问题的根本所在.在治理河道的过程中,除了满足河道社会需要的同时,更注重生态稳定和生物多样性的要求.英国的泰晤士河[9]和法国的塞纳河[10]在治理过程中,利用生态治理方法恢复河道自然环境的同时,更加注重后续的维护和管理;美国的密西西比河在解决洪涝灾害时,由早期的水泥固化、截弯取直等工程措施转变为后期与生态治理方法相结合的非工程措施[11];澳大利亚的墨累达令流域通过制定一系列的生态策略,完成了该流域自然环境的恢复和生态系统的平衡[12];加拿大在处理第一圣河圣劳伦斯河的水质污染问题时,专门成立了从事生态环境监测的管理中心,制定有效的生态治理技术措施,取得良好效果[13];在莱茵河的治理上,沿河各国签订相关协定,并对水泥固化、截弯取直的河道及护坡进行生态恢复[14];日本江户川的富营养化问题[15]、韩国良才川水质修复工程[16],均利用生物生态治理的原理,采用卵石接触氧化的方法,通过强化河流在流动过程中的自净能力,即对污染物的吸附沉淀以及微生物的分解能力实现河道水质的净化与恢复.

相较于国外的一些发达国家,我国对河道的生态恢复进行得较晚.北京在1998年对城市河道进行了大规模的生态恢复,浙江省的万里清水河道建设工程、上海的以“五纵、四横、三大水系”为整治重点的河道生态建设样板工程以及四川成都的府南河治理工程等都取得了很好的效果,且为我国河道的生态治理与恢复提供了一套极具参考价值的模式.目前在河道治理中常用的生物生态法有跌水曝气、沉床、浮床及人工湿地等技术.这些生物生态技术因其低成本、低能耗[17],不需要在水体中投放化学药剂,不会造成二次污染,能够与城市绿化和人文景观相结合的独特优势,在城市河道的治理中得到了广泛的应用.

2 生物生态技术在河道治理中的应用

2.1 跌水曝气

污水的生物处理分为好氧和厌氧两种类型,相较于好氧生物处理,厌氧生物处理在代谢水平和处理效能方面有很大的欠缺,且好氧生物处理过程中产生的臭味较少,故在城市河道的治理上多采用好氧生物处理.跌水曝气就是通过跌水增氧促进水中好氧微生物的生长代谢,借助好氧微生物的分解作用实现水体的净化[18].就河道的水质净化方面而言,跌水曝气主要有自然跌水曝气和人工强化跌水曝气两种形式.

自然跌水曝气主要在水体的自净中起强化作用,强化作用主要表现在水体在流动的过程中,由于地形的原因产生跌水复氧,不断地补充好氧微生物在分解污染物时所消耗的溶解氧,增强微生物的分解作用,从而使水体得到净化.重庆武隆仙女山镇开发了一种集污水收集、输送和处理为一体的沟渠示范工程,该示范工程的两条沟渠全长共1.83 km,跌落总高度分别达到87.6 m和88.4 m,在两年运行期间,出水能够达到一级B标准[19].坐落在莱茵河畔威斯巴登市锡约石台因区的锡约石台因水厂根据当地的地理环境,在地表水处理工艺段利用跌水曝气台阶进行预处理,在跌水复氧的过程中可以有效去除一些挥发性物质[20].

大多数城市河道并没有明显的自然落差,所以在城市河道的水环境修复中多采用人工强化跌水曝气.成都市区的锦江,即府南河,是成都的母亲河,在整治过程中,为解决河道的复氧问题,利用7座橡胶坝,依次抬高水深至80 cm,达到良好的水质净化效果[21].昆山市凌家浜河道水体浮萍、藻类较多,富营养化严重,且有明显的黑臭现象,在治理过程中,设置了河道曝气系统,以确保河道水生动植物正常的生理代谢[22].

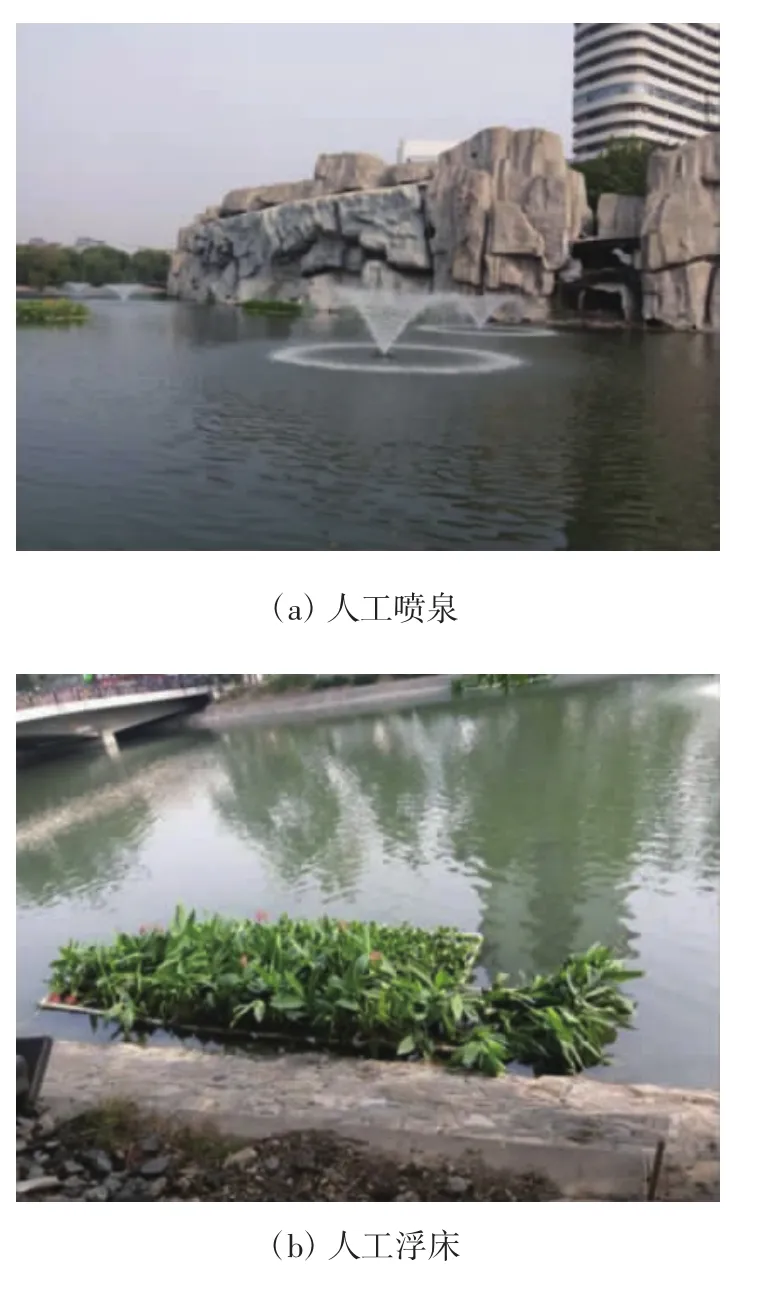

跌水增氧的水质净化方法常与浮床、沉床等技术联用,通过河道曝气、提水曝气等形式净化水体的同时,也为浮床或沉床植物的生长提供必要的能量.卫津河是天津市的一条主要的二级景观河道,全长22.6km,由于河道的不流动,河底淤积的大量底泥使水体严重富营养化,在其治理过程中通过喷泉曝气和人工浮床等技术对河道进行水质净化(见图1),已取得显著效果,并在海河等天津主要河道得到推广[23].

跌水的曝气方式因设备和维护费用低且可作为城市景观,在河道的水质净化中常被采用,它可以因地制宜设计,有效避免破坏原有的地形地貌和生态平衡,但对于较为平坦的地区而言,存在一定的局限性.另外,跌水曝气系统通过将水体提升到一定高度再跌落,达到水体复氧的目的,但这会将水体中难闻的气味带入环境中造成二次污染,对周围居民和市区环境带来不良影响.所以跌水曝气的水质净化方法在河道治理中的应用必须根据河道地势特点和水质情况而定.

2.2 沉床技术

图1 天津卫津河河道治理工程

沉床技术是一种生物生态水体原位修复技术,其装置主要由床身载体、人工基质和水生植物3部分组成,水生植物多为挺水和沉水植物.载体和基质为水生植物的生长营造适宜的环境条件,且可根据水体深度和透明度调控沉床载体的高度,克服水深和透明度等因素对水生植物的不良影响.水生植物及植物体表面的微生物通过吸收净化、释氧复氧、化感和克藻作用以及两者间的协同作用实现水体净化和生态环境修复的目的[24].

天津市为解决城市河道面临的诸多问题,在外环河建立水生生物修复技术研究示范工程,主要以沉床和浮床为代表[25].在沉床技术的研究中,李金忠等[26-27]先后设计出模块化气悬调节式和气浮调节式的人工沉床水体净化装置,主要用于富营养化水体的生态修复,并在外环河试验成功,建立了人工沉床的示范工程.陈磊等[28]在沉床微宇宙的研究中,从可控因素对沉床微宇宙的影响着手,重点研究各因素对受污染水体净化效果的影响,并在天津市外环河大学城段建立城市水环境改善与水源保护示范工程.张敏等[29]设计了一种植物-微生物组合式生态沉床,在沉床技术的基础上,利用生物接触氧化法的原理,有效地修复了富营养化水体.崔静慧等[30]设计研发了一种生态沉床-浮床耦合的双定位生态沉床设备,在纪庄子河道示范运行期间TN,NO3--N,TP和溶解性正磷酸盐质量分数分别下降了39.4%,72.1%,34.4%和52.7%.钱珍余等[31]利用半浮式沉床技术修复城市污染河道也取得了良好效果.

沉床技术采用的模块化组合,更有利于实现种群优化,且在人工操纵和后期的维护与管理方面更加灵活;其次,沉床技术的载体部分设计有浮力调节系统,可根据需要人为地调节沉床在水面以下的深度,避免因河道水深和透明度等因素影响水生植物的生长,相较于水底直接种植的传统方法,有效降低了植物的初期死亡率;同时,沉床因其在水面下灵活可控的高度,对一些如透明度低、水位较深的特殊污染水体有明显的优势和应用价值.但沉床技术在选材、床体结构和水位调节方面也存在着一定困难,而且大多数的沉床技术只适宜种植沉水和挺水植物,较为单一的植物类别不利于河道水体本身生态种群的恢复[32].

2.3 浮床技术

浮床技术又被称为生物浮岛技术或人工浮床技术,是利用现代农艺中的水面无土种植技术结合生态工程措施达到水环境修复的目的[33].浮床植物通过植物根系的吸收、截留、泌氧作用和根区微生物的降解作用以及植物对藻类的抑制作用等一系列物理、化学和生物作用将水体中的有机物以及N,P等营养成分吸收分解,然后再通过植物体收割,达到使水中污染物脱离水体的目的,有效净化水质,防止水体的富营养化,具有较好的环境美化效果[34].

20世纪90年代,浮床技术在处理微污染水体和改善水体富营养化现象等方面得到应用.我国也于90年代对人工浮床进行研究:1991年宋祥甫等[35]在生态浮床及其应用的研究中,分别在北京、上海、杭州、无锡等地的城区污染河道进行生态浮床治理试验,这一举措为我国浮床技术今后的研究和发展提供了宝贵的经验.北京在2002年第一次利用浮床技术对什刹海和永定河的受污染水体进行治理,使水体异味明显减弱,透明度显著提高,且部分水体消除了蓝藻富营养化现象.同年,中国环境科学院在对太湖五里湖生态的治理中,设置了占水面积30%的生态浮床,使水体透明度显著提高,氮磷含量明显下降.2005年,上海市宝山区汇丰河实施了浮床技术改善水质的工程,经过浮床植物的净化,河道黑臭现象基本消失,NH4+-N,TP,COD的平均去除率分别达到69.9%,80.7%和63.5%.2009年,杭州市古新河环城西路至文晖路局部河段也实施了该工程,净化结果显示,河段内NH4+-N,COD相比前一年同时段有所降低,溶解氧含量升高,与非示范河段相比,水体修复效果显著.2010年第16届广州亚运会将生态浮床作为一种综合性的绿色技术,在净化河道水质的同时,使河道更显灵气,与岸上的园林景观巧妙融合,体现了人与自然的和谐相处,如图2所示,即为亚运会莲花湾升旗广场沿岸的浮床景观.嘉兴市针对河道N,P,COD普遍含量高的“肥水”特征,截止2013年先后在17条河道上布设了生态浮床,有效地降低了河道的“肥质”.

图2 广州亚运会莲花湾升旗广场沿岸浮床景观

近年来,佛山市南海盐步大涌生态修复工程[36]、宁夏引黄灌区污染河道生态修复工程[37]和建昌县中小河道生态修复工程[38]等多以生态浮床为主,使河道水体得以净化,河道生态系统有效恢复.另外,在浮床类型的选择上,林海等[39]利用复合型生态浮床实现了河道重金属污染的净化,李云等[40]利用组合型生态浮床实现了对富营养化景观水体的净化.

浮床作为一种原位水体修复技术,有着不占耕地、景观效果好、经济价值高、修复作用持久及不添加其他化学药剂等优点.在水体污染物的去除上,对N,P和有机物具有很好的去除效果,较适用于富营养化和微污染水体.但浮床技术需人工进行操作,日常的管理和后期的维护困难.现有的浮床技术多数停留在实验室的试验和研究状态,如何标准化地推广新型高效的浮床技术也是亟待解决的问题之一[41].

2.4 人工湿地

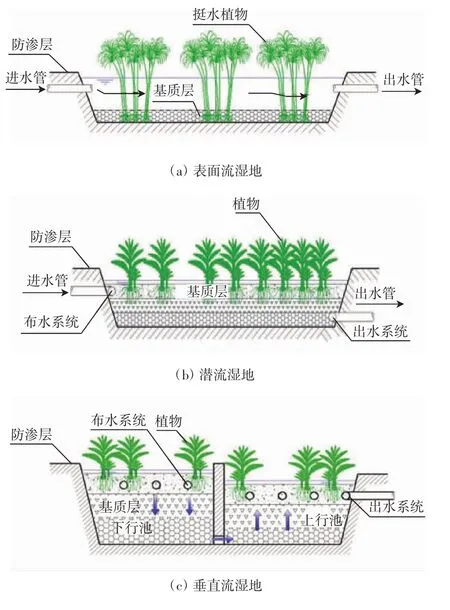

人工湿地是人工建造和运行的与沼泽地类似的湿地系统,既可以净化污水,也可以处理污泥.在整个湿地的运行中,除了湿地植物的吸收净化和微生物的分解代谢作用外,湿地的土壤,即基质填料在为植物和微生物提供适宜的生长条件外,还可利用其物理化学吸附、沉降络合等特性参与到水体的净化中[42].人工湿地主要有表面流湿地(surface flow wet-land,SFW)、潜流湿地(subsurface flow wetland,SSFW)和垂直流湿地(vertical flow wetland,VFW)3种结构类型,其结构示意图如图3所示.其中,将一个垂直流人工湿地床体称为简单垂直流人工湿地(S-VFCW),将两个单一垂直流人工湿地串联构成的人工湿地称为复合垂直流人工湿地(I-VFCW)[43].

图3 人工湿地示意图

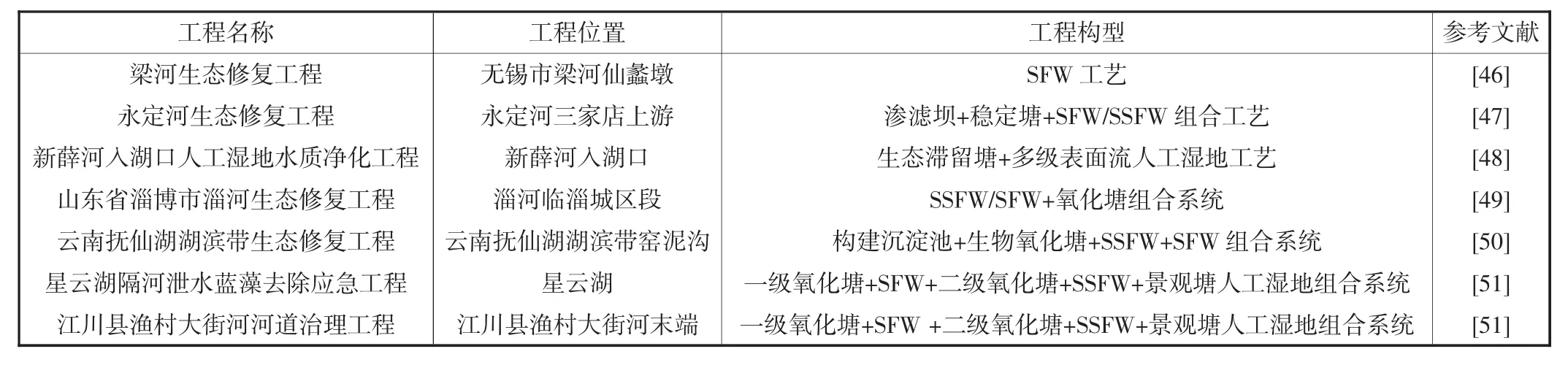

人工湿地利用植物的吸收、氨的挥发、介质的吸附以及微生物的反硝化进行脱氮,在基质、湿地植物和微生物的共同作用下除磷,通过好氧降解与厌氧降解完成有机污染物的去除,从而达到河道水质净化的目的[44].现如今,我国已有多条河道修建了人工湿地及人工湿地与其他工艺相结合的工程以达到河道的水质净化和生态修复的目的,部分工程如表1所示.

人工湿地技术作为一种高效率、低能耗,与自然和谐相处的河道水质净化技术,从引入我国至今不到30 a的时间里,无论在理论研究还是工程应用上,都在不断地完善和加强,且因其较低的投资和运行成本也越来越受到人们的重视,取得了一定成果,但该技术占地面积较大,基质容易堵塞,且功能较为单一,发展步伐相对缓慢,在我国很难做到大面积推广.另外在对植物的选择、环境的控制以及微生物响应机制等方面都不够成熟,还需要做进一步的研究与探索,在污染负荷、溶解氧和温度等影响因素的控制方面,人工湿地技术还有待于进一步完善[45].

表1 人工湿地在我国河道水质净化中的部分应用工程

3 展望

利用生物生态的方法净化河道水质,在提升了城市环境质量的同时,也将可持续发展理念融入到城市河道水体生态恢复中,符合人与自然和谐相处的理念,虽然在某些方面还存在着不足,但仍是大势所趋.在今后的工程实施中,在遵循其生态学和季节性变化规律的同时,更应加强技术的研究和交流,采用多元化的净水方法,将两种甚至多种生物生态法联合应用,充分发挥其协同性,因地制宜,由点及面,逐步推广.另外,后期的管理也是河道治理的关键,它决定着生物生态法的生命力,制定出适合中国社会发展的管理体系也将是今后工作的重点.