数字游戏批评理论与实践的八个维度

2019-01-15何威

何 威

[内容提要]“数字游戏”指依托计算机软硬件技术和设备开展的数字化游戏活动。它是数字新媒体艺术中的独特门类,带来新颖的交互体验、叙事方式和意义生产场域,并衍生出“电子竞技”“游戏直播”等文化实践,成为近十年来中国文化艺术门类中市场成就最大、最受青少年喜爱的领域之一。本文将数字游戏视为一种依托数字媒体而生的新型艺术形态,倡议对其展开严肃的、专业的艺术批评,以回应新时代的需求。本文辨析了“游戏批评”与“游戏评论”“游戏研究”的差异和关系;综述了相关研究的国内外学术现状及趋势;并提出当前可以在八个维度上进行数字游戏批评的理论建构和话语实践。这八个维度包括关于游戏文本(游戏本体)的技术、美学、机制、叙事的维度,面向游戏文本与主体关系的文化和影响的维度,以及关于游戏文本与语境间关系的历史和产业的维度。

一、引言

“数字游戏”指的是依托计算机软硬件技术和设备开展的数字化的游戏活动。游戏研究领域最知名的国际学术组织“数字游戏研究协会”(Digital Games Research Association,简称DiGRA)即采纳了此概念来统摄各种游戏,包括“电子游戏”“视频游戏”“网络游戏”“手机游戏”“家用游戏机游戏”等。

数字游戏作为数字新媒体艺术中的独特门类,带来新颖的交互体验、叙事方式和意义生产场域,还衍生出“电子竞技”“游戏直播”等文化实践,成为近十年来中国文化艺术门类中市场成就最大、最受青少年喜爱的领域之一。2017年底同时在线观看《英雄联盟》第七季全球总决赛直播的中国观众人数峰值超过了1个亿,其总决赛现场设在“鸟巢”国家体育场,4万多玩家到场观赛,当晚还在居庸关长城上演了灯光秀。这一关于数字游戏的媒体事件,频繁征用最具民族国家象征意味的符号,努力促成游戏与中国社会主流价值观的和解与融汇。2018年8月的雅加达亚运会上,为中国电竞选手夺金而两度升起的五星红旗,更是将数字游戏带进了万众瞩目的“高光时刻”。

2017年,中国游戏用户规模达到了5.83亿人次,游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元人民币,同比增长了23%。这意味着数字游戏已经是一种极为普遍的大众娱乐方式,成为近半数中国人日常文化消费的对象。近五年来,中国游戏市场年度收入一直是同年度中国电影票房收入的三至四倍。与之相似的,根据NATO(全美影院业主协会)的统计数据,2017年美国及加拿大电影总票房为111亿美元,相比2016年下降了2%;观影人次相比2016年则下滑了6%。美国ESA(娱乐软件协会)的数据却表明,美国视频游戏行业迎来了新的繁荣,2017年总销售额为360亿美元,同比增长了18%。近年来影视与数字游戏市场的此消彼长,是个国际性的趋势。

数字游戏是21世纪继影视之后最流行的大众艺术与文化消费。然而,围绕中国电影的审美、文化、影响乃至产业和政策等方面的学术研究与公共讨论十分丰富,针对游戏在上述方面的相关研究在中国却很少。这与游戏玩家规模之巨大、市场体量之庞大、社会影响之广泛极不匹配。

二、游戏批评、游戏评论与游戏研究

中国人并非不关心游戏。从“《王者荣耀》会不会歪曲孩子的历史观”到“留守儿童沉迷手机游戏怎么办”,数字游戏一次次被卷入社会舆论漩涡的核心。主流舆论也并非只把游戏看作洪水猛兽。笔者曾搜集并分析近40年来《人民日报》上所有关于游戏的1718篇图文报道,发现它们对游戏、玩家及游戏行为的态度倾向已发生了明显转变——从1989-2001年间有7年未出现一篇正面报道,而近5年来负面报道占比仅有13%。报道游戏时的框架,也由曾经的“危害青少年”“治安管理”为主,变为2012年后以“产业经济”“文娱新方式”为主。作为权威主流媒体,《人民日报》对待数字游戏看法的总体转变具有典型意义,如风向标一般显示出,在批评声音之外,近年的主流舆论对游戏已有了更多的理解与宽容。

为回应社会现实的急迫需要,本文将数字游戏视为一种依托数字媒体而生的新型艺术形态,倡议对其展开严肃的、专业的艺术批评。

数字游戏批评(D ig it a l Ga me Criticism)可以也应该向成熟的电影批评学习。在中外都已成为显学的电影批评,是沟通电影作品与观众、产业及其艺术之间的桥梁和纽带,其格局和体系对电影文化意义重大。如罗兰·巴特、劳拉·穆尔维、麦茨、德勒兹、詹明信、齐泽克等声名显赫的现当代理论家,都曾开展电影批评,且其意图早已超越了具体的银幕世界,而是经由流行的电影文本,探究更深更广的人类精神领域与社会生活。同样,数字游戏批评也应该努力树立上述愿景,回应正在急速变化的现实。

尽管对游戏产品、现象与玩家的批评声音在媒体上屡见不鲜,但这并非学术意义上的“游戏批评”,而是一般意义上的“游戏评论”(Game Review)。现有的游戏评论主要来自四个群体:主流媒体、游戏媒体、玩家和研究者。其中研究者声音最为微弱,且真正的跨群体对话很少发生。从评论内容看则存在如下问题:第一,主流媒体存在偏见,评论要么缺乏洞见,对于游戏或玩家以负面个案之偏,概普遍现状之全,要么动辄搬出“网瘾”“玩物丧志”等负面概念,称游戏“毒害”青少年玩家,流于道德恐慌(moral panic),让游戏成为家庭与社会问题的替罪羊;第二,游戏媒体迎合厂商或玩家,评论要么成为软文,要么过于媚俗,过分强调商业利润及纯粹娱乐,缺乏批判性;第三,理论视野狭窄甚至空白,缺乏学术深度和人文关怀(孙静,2018)。

游戏研究(Game Studies)也与游戏批评的概念不同。游戏研究是将游戏本体、玩家、过程和相关现象作为对象,运用各个学科的理论与方法,开展假设求证、分析归纳、阐释思辨等学术活动来追求真理。游戏批评一方面必须奠基于游戏研究这个坚实基础,保持其学术上与智识上的批判性,以超脱通常意义的游戏评论话语;另一方面其旨趣和方式又有别于游戏研究,要为游戏研究建构的理论、使用的方法和寻得的结论找到出口,开展一种能与社会互动的话语实践。它的直接目标是聚焦于作为一种艺术、媒体、文化或现象的数字游戏及其复杂影响,借鉴多学科的问题意识与理论观照,解读并阐释游戏本体及其折射的种种严肃现实议题。在此过程中,来自艺术学、美学、心理学、社会学、历史学、媒介与传播研究等多学科的批评资源可以融为一体,贡献于游戏批评。

三、相关研究综述

(一)数字游戏研究

在计算机出现前,对于各种“前数字游戏”的研究散见于哲学、教育学、心理学等领域。最知名的如荷兰史学家赫伊津哈的《游戏的人》(Huizinga,1938),将游戏视作人的本质特征;德国哲学家席勒与英国哲学家斯宾塞把游戏看作克服人的片面和异化的最高的人性状态和自由、解放的真实体现,从而将审美活动跟游戏活动统一起来;传播学先驱麦克卢汉则阐述了作为传播媒介的游戏如何实现人的延伸。拉扎鲁斯(Lazarus)《论游戏的魅力》认为游戏通过改变活动方式而使疲劳得到恢复;帕克(Parker)在《人的价值》中专门谈到了游戏的价值是欲望的想象性满足。皮亚杰(Piaget)、阿德勒(Adler)、蒙特梭里(Montessori)等人关注游戏在儿童成长、教育、心理治疗中的应用;伽达默尔(Gadamer)则从现象学出发分析游戏,以更好地理解艺术作品的存在方式。

真正的数字游戏研究始自20世纪70年代,从《仿真与游戏》(Simulation &Gaming)创刊开始,数字游戏开始被纳入文化研究范畴。心理学家Green fi eld(1984)将视频游戏跟电视、电脑并置,考察其对儿童产生的影响。80年代起出现了大量数字游戏对儿童或人类生理、心理和行为的影响研究。在Web of Science数据库中可检索到数百篇与computer game、video game直接相关的如下研究:对儿童影响的研究,包括暴力与攻击性行为的关系、合作与竞争、性别差异、对儿童的激励、视频游戏沉溺症等;对儿童发展的研究,如儿童在视频游戏中的选择性注意和表演,游戏如何用于教育,通过视频游戏训练增强力量控制、认知能力,发展空间技能、注意力等;以游戏为实验材料和研究工具,如研究心血管与紧张情绪,研究内分泌等。

随着游戏产业和游戏艺术的发展,更多学者开始探讨数字游戏的媒体特质、社会意义和文化内涵。例如,Sutton-Smith(1986)将电子游戏看作玩具文化的一部分;Crockford(1987)将数字游戏视作互动媒介并研究其“互动性”;Kinder(1991)分析了青少年为何热爱《忍者神龟》这类影视及视频游戏;Provenzo(1991)提出“视频孩童”(Video Kids)概念并考察了任天堂游戏对儿童的生活及价值观的影响。

此后,计算机科学、心理学、社会学、人类学、哲学、艺术、媒体与传播研究等多领域学者都纷纷开展数字游戏研究。如心理学家Turkle(1995)以MUD游戏为对象的经典研究《屏上生活》采用了精神分析方法;Cassell和Jenkins(1998)编著的《从芭比娃娃到真人快打:性别与电脑游戏》一书采纳文化研究路径,探索性别在游戏中的再现与身份认同等问题;Jenkins(2006)的另一著作则通过研究游戏玩家来探索参与式文化。

在2000年前后,国外数字游戏研究进入了新阶段。艾斯本·阿尔萨斯(Espen Aarseth)在2001年创办了在线学术期刊《游戏研究》(Game Studies)并宣告当年为“电脑游戏研究元年”。而Gonzalo Frasca和Jesper Juul先后发表的论文,让“游戏学”(Ludology)的概念开始受到关注,Frasca将“游戏学”定义为专注于数字游戏研究的新学科,并呼吁要以专门理论框架研究游戏。

与“游戏学”相对的研究视角是“叙事学”(Narratology)。这两种视角从诞生以来就伴随着持续的辩论:数字游戏应该被视为一种叙事媒介(持此观点者如 Henry Jenkins、Janet Murray、Marie-Laure Ryan、Julian Kücklich),还是应该被看作是基于规则、重在“游戏性”的媒介文本(持此观点者如Gonzalo Frasca、Espen Aarseth、Frans Mäyrä、Jesper Juul、Markku Eskelinen和Aki Järvinen)。经年累月的辩论奠定了游戏本体研究的基础,凸显了数字游戏有别于其他媒体艺术样式的特征,也聚集了一批专事游戏研究的学者(Frasca, 2003)。

由此,欧美学术界的数字游戏研究开始进入繁荣期。游戏研究专著的视角和观点变得更丰富多元:针对特定类型游戏的研究,如《MMORPG:玩家、上瘾与游戏体验》(Kelly,2004)和《枪炮,手榴弹和轰鸣:FPS》(Voorhees, et al.,2012);针对游戏文化与身份认同,有《数字文化、玩耍与认同:魔兽世界读本》(Corneliussen &Rettberg, 2008);针对游戏史,如《重玩:视频游戏史》(Donovan, 2010);游戏中的性别议题,如《网络游戏文化中的性别与性:激情游戏》(Sundén & Sveningsson,2011);游戏产业如《视频游戏产业:起源、现状及未来》(Zackariasson, P. &Wilson, T., 2012);讨论媒介融合,如《游戏电影:游戏如何重塑当代电影》(Kallay,2013);游戏中的声音,如《声音玩乐:视频游戏与音乐想象》(Cheng, 2014)等。近年亦有关于游戏化(gamification)的若干著作出版并流行。2006年创刊的《游戏与文化》(Games and Culture)已是SSCI收录的顶级学术期刊;游戏研究国际组织如“数字游戏研究协会”(DiGRA)和“高等教育游戏联盟”(Higher Education Video Game Alliance,简称HEVGA)已经很有影响力。

反观国内,数字游戏研究起步晚,成果少,范围窄。2003年前后,才有研究者较为全面系统地论述电脑游戏作为一种新媒介的特征、其交互与建构的二元性、及“竞争—叙事—沟通”的研究框架(何威,2003)。黄鸣奋(2003)的《数码戏剧学:影视、电玩与智能偶戏研究》是国内最早论及数字游戏的专著,讨论了游戏开发者、玩家并展开美学和哲学思辨。而国内最早专论数字游戏的书籍《游戏东西:电脑游戏的文化意义研究》(米金升、陈娟,2006)并非严谨的学术著作,而是通识读物,谈到了电脑游戏的发展简史、玩家的道德困境等,其学理性相对欠缺,某些观点也待商榷。黄鸣奋(2011)再度论及数字游戏,将其置入六卷本《西方数码艺术理论史》的宏大视野下加以关注,正式确定其艺术史上的地位。关萍萍(2012)较系统地阐释了电子游戏的互动特性与叙事特点。鲍鲳(2012)从青年亚文化视角,沿用霍尔的解码理论讨论了网络游戏。宗争(2014)重回赫伊津哈式的广义游戏概念,开展符号学研究,论及游戏的定义、内部结构、表意机制、游戏性等问题。黄佩(2017)将游戏纳入传播学视野,探讨其中技术与文化的互动和创新。除去上述寥寥著作,国内有关游戏的期刊论文和学位论文,大部分集中在探讨“游戏成瘾”“游戏与青少年心理”“游戏产业模式”等较窄的范围内。

(二)数字游戏批评研究

21世纪以来,国外数字游戏批评的理论研究日益丰富,批评视野涵盖游戏的技术呈现、美学标准、艺术语言、玩家影响与文化效应等。

著名文化研究学者、前MIT媒体实验室主任詹金斯认为,游戏带来了新的审美体验,将电脑屏幕变成了实验性的创新领域,堪称影响21世纪美学的全新艺术(Jenkins,2002)。

较为系统的游戏批评方法专著有MIT出版社出版的《视频游戏批评路径》(Bogost,2008),基于文学理论、哲学、技术和设计四个视角,建构游戏批评的视野与方法。其他论著还有关注方法探索和历史发展的《玩的研究:游戏分析的方法论进路》(Aarseth, 2003);从美学标准及理论出发、将数字游戏界定为“具有独特美学特质的文化客体”的《美学理论与视频游戏》(Kirkpatrick, 2011)、《游戏的美学》(Upton, 2015);或是从叙事角度进行理论研究和批评实践的如《电脑游戏:文本、叙事与游戏》(Carr, et al., 2006)。

前述几部国内游戏研究论著中,唯有黄鸣奋教授的著作对数字游戏展开了集中的艺术批评和哲学思辨。CNKI数据库中还没有“游戏批评”相关主题的学术论文;“游戏评论”相关的仅有一篇,提出了建构游戏评论体系的想法(叶子新、王峰,2015);“游戏审美”“游戏美学”主题下仅有几篇博士、硕士学位论文,论及电子游戏审美体验(潘秀瑛,2015)或美学思考(曾晓东,2004),建议将之置于视觉文化视野中考察(李然,2013)。文化艺术类期刊中偶有批评式的论文发表,如讨论游戏《找你妹》的角色政治(孙静,2018);又如以手游《恋与制作人》为个案,分析女性向恋爱类游戏的心理作用机制,揭示其“白日梦”式的叙事如何有效遮蔽现实(温彩云、周宣任,2018)。

另一方面,已经相对成熟完善的影视批评乃至媒介批评可以为游戏批评提供理论和方法上的借鉴。几十年来,多位中国学者已经在影视批评等领域作出了大量理论建构和话语实践的贡献,专著如周安华的《现代影视批评艺术》,欧阳宏生的《电视批评论》《电视批评学》,陈犀禾、吴小丽的《影视批评:理论与实践》,李道新的《中国电影批评史(1897-2000)》《影视批评学》,戴锦华的《电影批评》等;而章柏青、饶曙光、尹鸿、周星、贾磊磊、张会军等学者也陆续发表过多篇相关论文。关于媒介批评的理论贡献也不在少数,如刘建明的《媒介批评通论》《西方媒介批评史》《中国媒介批评史》,王君超的《媒介批评:起源·标准·方法》,陈龙的《媒介批评论》,谢静的《建构权威·协商规范:美国新闻媒介批评解读》,李岩的《媒介批评:立场、范畴、命题、方式》,郝雨的《中国媒介批评学》等。

随着游戏艺术及游戏产业的飞速发展,国内游戏批评理论缺位、实践稀少的现状也产生了改变的契机。2017年和2018年,连续两届“游戏研究探索”圆桌论坛在北京师范大学举行。其中,2018年论坛主题为“数字游戏批评的理论与实践”,邀请了游戏研究领域开创者之一的艾斯本·阿尔瑟斯到场。国内一批关心游戏研究与游戏批评的青年学者正在形成学术社群,并参与到国际学术交流对话之中。

四、围绕文本、主体和语境的八个批评维度

在探索数字游戏批评理论和实践的过程中,一方面我们要承认中国学者对中国的游戏相关议题将有更强烈的人文关怀、更敏锐的问题意识和更确切的研究路径,另一方面我们也要看到国际上已有的成果。我国的游戏批评并不需要完全从头来“重新发明轮子”,而是可以“洋为中用”。

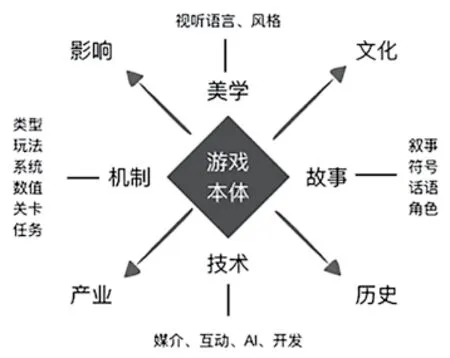

笔者借鉴了Jesse Schell的经典论著《游戏设计艺术》中提出的游戏的四种基本元素,也是对游戏本体的认知框架(Schell, 2015),并将游戏本体视作艺术批评中最关注的“文本”(text),进而思考其与另外两个关键要素“主体”(subject)和“语境”(context)之间的关系,并以此建构了游戏批评的理论建构和话语实践均可参照的八个维度。八个维度分别简称为:美学、故事、机制、技术、文化、影响、历史、产业(如图1所示)。其中前四个对应着游戏本体即文本的四个组成部分;文化和影响的维度,对应着游戏文本和游戏主体(即玩家)的关系;历史和产业的维度,对应着游戏文本和游戏语境的关系(即游戏所在的时空与社会)。无论是游戏批评的理论研究还是话语实践,都可以选取其中一个或几个维度而展开。下文将简单阐述各维度的涵义及开展游戏批评的可能。

图1 围绕文本、主体和语境建构的游戏批评的八个维度

(一)美学之维

这是指数字游戏的图像、特效、风格、音乐、音效、氛围、界面等方面,是玩家对游戏最直观的感受,也会贯穿游戏体验的始终。艺术审美体验作用于人的身心和情感,数字游戏批评的美学维度就建立在审美体验和情感冲动之上,始于赫伊津哈、席勒、斯宾塞等先哲对游戏、艺术、人性之沉思。

数字游戏既存在传统意义上的作者、作品与受众,也具有独立的艺术语言,提供有别于其他媒体艺术的高峰体验。其艺术语言的核心是通过对玩家行为的限制与引导,在事先设计的情境、规则与随机发生的玩家参与、表演和互动之中,完成千人千面的艺术表达、叙事和抒情。通过转化其他艺术门类的语言,比如借鉴电影的视听语言,数字游戏可以完整地承担叙事功能;而利用戏剧与舞蹈的身体经验,也能表意和抒情。其美学特征暗藏于游戏文本的视听与交互行为的整体经验之中。玩家通过多层面的游戏体验,将游戏主创者对特定经验的编码展开解码、转化、提炼,并进行对话式接受。这也是数字游戏与训练软件的重要区别。

在此维度,游戏批评可以借鉴相对成熟的影视批评的理论及话语,去探索游戏本体表现和艺术语言,去思考数字游戏与其他艺术门类的区别与融合,数字游戏的类型划分及其特征,数字游戏的艺术语汇为何,如何形成完整的叙事表意系统又如何形成风格,与其他艺术门类语言之间的融合与反哺,数字游戏审美的特征、对象、意识、范畴是什么,其审美标准和趣味如何变化及其原因。

(二)故事之维

叙事是数字游戏与其他媒体艺术共有的重大功能。用怎样的话语,去讲述怎样的故事;其中的角色设定及其叙事功能的发挥;角色的转变过程;符号系统及其神话;对历史和现实的再现与建构;以及性别、阶级、种族等议题,都是这一维度上游戏批评的重点。

如前所述,形塑了游戏研究面貌的叙事学(narratology)与游戏学(ludology)之争的核心,是如何理解游戏媒介的本质。“游戏学”一派的胜利也并未否认游戏的叙事本质,而是更强调玩家的互动亦是建构叙事的重要环节,是有别于传统影视等叙事媒体的本质特征。

游戏并非意义早已写定的设计者的产品,而是一种玩家与设计者意图的博弈,是一种游戏过程中不断被建构和生成的活生生的新的叙事。从一直以叙事为核心的历史学,到传统叙事理论如普洛普对民间故事原型及功能要素的发掘、坎贝尔“英雄之旅”等,再到数字人文(digital humanities)关于新媒介叙事的研究,都可以帮助游戏批评者更深刻地认识游戏叙事的作用及潜力。

(三)机制之维

数字游戏的机制,包括决定玩家可以如何、应该如何行动的规则与玩法,和搭建虚构世界观、提供具体功能的系统,还表现为构成游戏具体情境和目标的关卡及任务,牵涉到背后的数值与等级,并且造就了游戏的不同类型,如第一人称射击类、模拟经营类、角色扮演类等。

在这一维度上的游戏批评,首先要求对游戏设计的流程和思路有充分理解,因为这一维度也常是产业内设计研发的重点和影响产品品质的关键。此外也可用费尔南德-瓦拉(Fernández-Vara,2014)的游戏形式分析体系,去探讨如游戏世界的规则、游戏存档、价值观与程序修辞、程序内容与硬编码内容、控制模式、关卡难易度、规则驱动游戏与目标驱动游戏、关卡设计、选项设计、作弊/修改/破解/漏洞等内容。

(四)技术之维

数字游戏本体的四种元素中,技术对于玩家体验来说,相对处于底层,难以察觉。它包含游戏开发过程中涉及的引擎、程序、脚本,也包括玩家体验过程中的硬件、人工智能、媒介环境、互动方式等。例如VR、体感等概念,都是此维度下开展游戏批评的热点。

游戏及相关IT技术的研发扩展了游戏的表现力与创造力,技术发展与设计思路的相应演进也在不断刷新玩家体验。但技术发展的局限与二元本性始终会影响数字游戏。奠基于0和1的数字游戏无疑是结构主义及数理逻辑的极致体现;它与艺术创作的自由、玩家在赛博空间中的感知经验暗藏着不可调和的矛盾。科学求真,可证伪性意味着二元基础的数字游戏技术跟其他科学范式一样,追求可重复性及结构化的生产方式;艺术求变,艺术创作会因创作者的感知能力及艺术理念随时间变化,不断挑战自我,发展变迁;玩家求体验,他们需要在一定的舒适区内、可理解的符号系统内和熟悉的游戏类型之中,追求多层次、经历过又有新意的身心体验。从此意义而言,数字游戏批评的技术维度建立在其数理逻辑本性、艺术自由与玩家体验层之间的拉锯战,而非简单地用更“高级”“逼真”“快速”的技术与设计合谋对玩家施魅、使其沉迷的过程。

(五)文化之维

是指将数字游戏视为一种鲜活的文化样式和活动,思考“游戏中的文化”和“文化中的游戏”,注重玩家的主体性与主体间性。此维度下游戏批评的核心是游戏的文本、符号、象征、意义、认同、权力等关键要素间错综复杂的互动关系,可用的研究方法有文本分析、阐释民族志、深访、焦点小组等。

文化研究起源于英国,本就是跨学科的研究领域,受惠于文学理论、人类学、政治学、历史学等。其三大奠基人雷蒙·威廉斯、理查德·霍加特和E.P.汤普森创办了伯明翰“当代文化研究中心”(CCCS),也真正开启了人们如何使用/消费当代大众文化,并如何受其影响的研究。斯图尔特·霍尔的“编码/解码”理论、赫伯迪格的青年亚文化研究、安吉拉·麦克罗比的少女亚文化研究、戴维·莫利对电视新闻节目《举国上下》的研究、洪美恩对肥皂剧《豪门恩怨》的研究到约翰·哈特利的《解读电视》……过去不登研究者大雅之堂的报纸、锐舞、流行乐、肥皂剧、电视节目,得到了严肃对待和深入考察,并引发了学界到大众的继续讨论。这也是本文对当下中国数字游戏批评抛砖引玉的愿景。

文化研究也一直在发展。其结构主义转向吸纳了马克思主义、女性主义、法兰克福学派等思想;其意识形态转向又将葛兰西霸权理论、福柯后结构主义观点纳入视野。性别、阶级、种族这些身份认同在文化中的再现方式及其后果成为文化研究最热门的研究框架。另外,以约翰·费斯克为代表的学者关注“快感”多于“意义”,考察受众的“文化游击队”式抵抗;以亨利·詹金斯为滥觞的所谓“文本盗猎”与“参与式文化”,在今日之网络文化、动漫游戏文化研究中都极为常见。

(六)影响之维

数字游戏兼具“媒体”之属性,决定了它就像书籍广播影视一样,承载和携带着特定形式和内容的信息,有生产制作环节,由于受众的消费、阅听、互动,而产生复杂多元的意义,对个人与社会形成影响。基于半个多世纪以来传播学科的丰富研究成果,我们得知这些影响无法一概而论,需要细致探讨、具体分析。于是在这个维度,数字游戏批评可从媒介与传播研究的丰富资源中汲取养分、比较借鉴,例如受众研究、效果研究、文本分析、内容分析、虚拟民族志等。

另一方面,数字游戏有别于其他媒体之处至少有三:一是互动,如前所述,玩家参与后,文本才真正成型,是开放的、动态的、智能匹配玩家水平的文本;二是沉浸,不论是它带来的魔圈(magic circle)效应,还是技术赋予的高度仿真体验,又或精心设计的“心流”(flow)体验及超长的体验时间,都让玩家在游戏中的沉浸远远比在其他媒体中更深入;三是融合,我们可以在一个游戏中置入一段电影、一段广播、一章小说,但反之则不可行,也就是说,数字游戏是可以包含融合一切旧媒介形态的新媒介。所以此维度的批评创新也势在必行。

(七)历史之维

历史维度展现了游戏文本与社会语境的复杂互动,可以使游戏批评在时空之中有坚实的定位,使游戏的社会意义更为凸显。它至少有三层涵义:

第一,人们身处其中的社会历史进程如何影响游戏的设计和生产。数字游戏的设计与生产,是工业社会下创意生产体制的一部分。游戏软硬件既依赖于技术条件,又受到特定社会文化与公共意识的影响。因而特定时间与空间对于游戏的形式与内容都会产生影响,从现代性到后现代的系列理论都可作为理论资源。

第二,所有数字游戏中都包含了对于历史的叙事,是历史经验的表现及再现。由开发者设计编码的信息通过玩家互动而产生新的意涵,建构玩家的历史认知与经验。

第三,游戏发展史、艺术史、媒介史、新闻史、理论史和批评史等历史编纂学、年代与系谱学意义上的历史研究,可保障游戏批评不会成为无本之木。

(八)产业之维

这一维度的游戏批评更多地从政治经济学、文化创意产业研究、政策研究、全球化研究的视角出发,关心的议题常是游戏文本的生产、流通、消费过程;游戏产业的赢利模式及其伦理问题;游戏玩家及其游戏过程如何被商品化并形成数字劳动(digital labor)以及“玩工”(playbor);游戏行业相关政策的制定实施过程中,媒体、厂商、政府主管部门和玩家等多主体的博弈;游戏产业如何嵌入全球文化工业,成为各国文化与经济竞争的手段;游戏文本又是如何作为文化载体,在文化的全球化及本土化过程中发挥作用。总之,游戏批评的产业维度应并不仅限于关心游戏行业的产值和股价,而应该开展更深入的批判和探寻。

五、结语

笔者提出上述八个维度,难免存在种种思虑不周、逻辑不当;但仍然希望抛砖引玉,激发同仁们更丰富、更精彩的游戏批评成果。从具体的游戏文本出发,开展数字游戏批评的理论建构与话语实践,多少可以避免纯理论的空洞,具备较强的实用性和公共性,也将增进学界、业界、政府、公众之间理性对话的可能。

在理论方法上,期望数字游戏批评能够为我国艺术学科继续开拓新疆域、引入新方法。在创作实践上,期望数字游戏批评加深大家对游戏本体的理解,有助于探索游戏艺术语言和美学标准,推动创作。在政策参考上,期望数字游戏批评帮助大家充分认识和尊重数字游戏的艺术规律与媒介特性,为制定和执行科学、有效、可持续的游戏行业管理政策提供有益的参考,进而增强我国游戏产业的国际竞争力,增进我国的文化软实力。