学“竹德” 养品格

2019-01-14史旦萍於敏

史旦萍 於敏

摘 要:处苏浙皖交界的竹海之乡,竹子是孩子们成长的伙伴。立足地域资源,学校聚焦于“竹”,开发其内涵“竹之七德”,如何从开发竹品到提升学生的品格,通过定好一套七德的育人目标,引领师生成长;亮出一道名人墙,让角落文化的静态教材,立体起来;课程体系的完善以及七德评价机制的创生,使得“学竹之七德,做亮节少年”落地生根。四大工程互相勾连,互相关照,成为整体,是依托校园文化,提升学生品格的有效策略。

关键词:学校文化背景;竹德;品格提升

一方水土育一方人,宜兴市太华小学,处苏浙皖交界的竹海之乡,竹子是孩子们成长的伙伴。立足地域资源,学校聚焦于“竹”,开发其内涵——竹之七德,即“竹,身形挺直,宁折不弯,是曰正直;竹,虽有节,却不止步,是曰奋进;竹,外直中空,襟怀若谷,是曰虚怀;竹,有花不开,素面朝天,是曰质朴;竹,超然独立,顶天立地,是曰卓尔;竹,虽曰卓尔,却不似松,是曰善群;竹,载文传世,任劳任怨,是曰担当。”

基于竹之品性,我校秉承“让每个生命拔节成长”的办学理念,提出了“学竹之七德,做亮节少年”的育人目标。即以“正直、虚怀、奋进、质朴、卓尔、担当、善群”这七德修身,提升品格,当好现代社会小公民。具体提升途径是建设好“四个一”工程:定好一道标、立起一面墙、开发一体系、亮出一机制。

一、 定好一道标 引领成长

学校在项目建设初期,挖掘了竹之七德之内涵,将七德目标具体化,结合学生的身心发展特点,从“人与自我、人与他人、人与社会”三个纬度,确立了各年段的渐进式的培养目标。(见表1)

二、 亮出一面墙 见贤思齐

立意深远的校训石,图文并茂的竹文化长廊,种类繁多的汇竹园,尤其质朴典雅的“竹之七德墙”,竹子的七种德行跃然墙上……这是已有的校园环境文化景观,桃李不言、默默濡染。

学校还在连廊处以及班级的班报专栏,新立起一道“七德名人墙”,引导学生立足家乡太华,通过查找县志、书籍、祠堂家谱、实地调查、寻访等各种方式,寻找从古到当代,到身边的各行各业的,具有高尚美德,对家乡太华发展起推动作用的代表人物的事迹、故事,整理定期上榜。名人墙系列版块中,有一块是专门留给校园的七德名人。要求学生立足校园的身边人、身边事,既可以是身边同伴、最美竹娃的事迹,也有学校“美德”老师的介绍,也可以是校园门卫、食堂等。每月一立,一评,定期轮换。利用名人文化的效应,可以号召师生见贤思齐,励志、明德、弘毅、增慧。

三、 开发一体系 落地生根

让“七德”落地生根的必然选择是将其纳入德育教材,开发课程体系。

(一) 研发校本教材

将竹子的“七种品德”编写进校本教材《竹韵》中;结合学校德育课题《学校文化背景下小学生文明礼仪课程的开发和研究》,研发《学礼仪 塑美德》校本教材;把与竹品相关的诗词、儿歌、小散文等,作为语文教学的一部分;开展校本“竹之七德”教育研修,建立品格教育领衔人工作制度和合作研修制度,开展集体研讨活动,推进德育课程化建设。

(二) 学科逐步融通

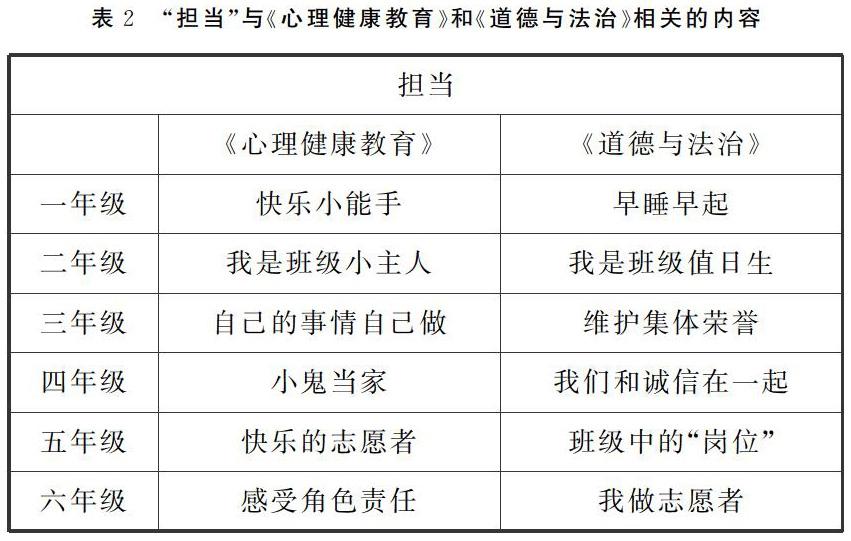

结合各学科教学内容及目标,理出与“竹之七德”相关的目标,在课堂教学中加以强化、落实。(见表2)

结合竹德,展开师生教学活动,让已经固化的书本知识重新活化起来,让孩子们进一步了解“七德”的内涵,才能在生活中践行“七德”。

(三) 创新体验活动

围绕“七德”内涵,德育处顶层设计,大队部面上推进,德育组长点上深化,循序渐进展开形式多样的活动。

1. 仪式活动定主题

入学仪式、入队仪式、毕业典礼等仪式活动,每次重点针对七德之一,确立教育主题,如今年的入队仪式,要求一年级的孩子们21天打卡完成一个小目标,相机开展“奋进”教育。学校每周升旗手要求以“七德”为主题进行事迹介绍,树立身边的品行榜样。

2. 每月活动定主题

每月从“知竹之七德”“学竹之七德”到“行竹之七德”,寓道德教育于生活实践之中。(见表3)

3. 训练营亮新风尚

定期开展“亮节少年训练营”活动。分批组织学生,通过探秘横山水库,聆听节水教育,在森林野炊、穿越丛林、森林手作等体验活动中,塑造学生“善群”“质朴”“担当”等品格,寓教于乐。

4. 基地活动染红色魂

太华镇,是抗日战争后期苏浙皖边区的革命根据地,新四军在华中开辟的8个战略区之一,有着“红色太华山,苏南小延安”的美誉。依托太华山新四军纪念馆,我们将开展祭奠英雄魂、聆听英雄事、重走英雄路、赞颂英雄绩,通过认识一支队伍、了解一段历史、凝聚一种力量,来学习英雄精神,濡染红色文化因子争当七德少年。

学校通过多种途径平台,让学生由表及里、由浅入深地感悟“竹之七德”的内涵,在情感意志方面受到“七德”的熏陶,积极向上。

四、 亮出一机制 对标正形

对标而行,学校全面推行“七德学生”的评价机制,在评价的机制中,评价主体突出自评他评相结合;突出评价的过程。

(一) “亮节少年”——赏出好氛围

学校依据竹品设计了“七德卡”:卓尔卡、担当卡等7張。集满7张换取1张“七德卡”,集满7张七德卡换取1张“亮节卡”。班内开辟“我争七德卡”的专栏,周五晨会对照细则“评选推荐七德优秀学生”,每月进行班队考核。期末隆重举行“亮节卡”的颁卡。浓浓的比学赶超氛围,激励学生对标自省,塑德向上。

(二) “亮节少年”——树立真榜样

“评选亮节少年”是“七德学生”衍生的评价机制。学校以“学竹之七德,做亮节少年”为主题,开展一年一届“亮节少年”评选活动,意在表彰在某一“德”上有突出表现的学生,即评出最美担当星等。通过全员海选、年段复评、校园展评,选出10多位“年度亮节少年”,荣登“七德名人墙”、筱园电视台、微信公众号,参加市美德少年评选等,引领学生从小事做起,从自我做起,关注他人,发现美、分享美、弘扬美,增强社会责任感和使命感。

(三) “成长手册”——记录真品行

“亮节少年成长手册”,给具有个性特长、品行突出的学生以更大的发展空间。手册上除了学业水平的自我评价,更多的是自我成长感悟和品质体现的评价。在“收获园”一栏,填写自己课外活动、社会实践等方面的精彩瞬间,记录自己这学期美德素养方面的达成或努力方向的自我勉励,对标正形。

五、 总结

总之,学“竹德”养品格,通过定好一套七德的育人目标,引领师生拔节成长;亮出一道名人墙,让角落文化的静态教材生动起来,立体起来;课程体系的完善以及七德评价机制的创生,使得“学竹之七德,做亮节少年”落地生根、深入人心。这四大工程的建设:目标定位的精准化、环境文化的优化、课程体系的细化、评价机制的强化,互相勾连,互相关照,成为整体,是依托校园文化提升学生品格的有效策略。

作者简介:

史旦萍,於敏,江苏省宜兴市,江苏省宜兴市太华小学。