柴达木盆地基岩油气藏特征与有利区带研究

2019-01-11孙秀建白亚东石正灏

孙秀建,杨 巍,白亚东,谢 梅,石正灏

(1.中国石油勘探开发研究院西北分院,甘肃 兰州 730020;2.中国石油青海油田分公司,甘肃 敦煌 736202)

0 引 言

柴达木盆地位于青藏高原北部,高原持续隆升背景和成盆多期性改造使之具有复杂的地理环境和独特的油气地质条件,频繁的构造运动造成盆地基底结构破碎,岩相复杂,基岩油气藏勘探难度大。受认识程度以及勘探技术的限制,历经60多年的勘探,柴达木盆地仅发现了昆北切4号、马北3号等多个小规模基岩油气藏,与国内外基岩油气藏勘探[1-2]发现占总储量比例差距明显,国内外统计基岩油气藏储量约占总储量的15%[3]。截至2010年年底,柴达木盆地探明的基岩油气藏储量不到盆地累计探明总储量的2%,基岩勘探潜力巨大。总结基岩油气藏特征和划分有利勘探区带具有十分重要的意义。

1 基岩油气藏特征

基岩油气藏是一种特殊的油气藏类型,具有“新生古储”的特点,储层岩性多样,形成地质条件具有特殊性[4-5]。针对基岩油气藏的特殊性,结合柴达木盆地自身地质特点,重点对柴达木盆地基岩油气藏烃源岩、储层、盖层方面的特征进行了总结。

1.1 烃源岩特征

受燕山运动和喜山运动控制,柴达木盆地中生代差异剥蚀,新生代沉积中心由西北向东南逐渐迁移,生烃中心随之发生变化,形成了3套主力烃源岩,分别是三湖第四系烃源岩、柴西古近系烃源岩以及柴北缘侏罗系烃源岩。按照烃源岩与基岩接触关系以及油气取样分析,认为与基岩成藏有关的烃源岩主要是柴西古近系烃源岩以及柴北缘侏罗系烃源岩[6]。

侏罗系主要发育中、下侏罗统2套烃源岩,主要分布在阿尔金山前-柴北缘地区[7],展布面积为25 000 km2,最大厚度近2 000 m,具有晚期埋深大(现今埋深为5 000~10 000 m)、热演化程度高(RO超过1.3%)、生气为主的特点,计算资源量约为1.15×1012m3。下侏罗统烃源岩岩性主要是暗色泥岩和炭质泥岩,分布广泛,其中,暗色泥岩为优质烃源岩(TOC为2%~10%,S1+S2为5~20 mg/g,氯仿沥青“A”大于0.05%,Ⅱ—Ⅲ型为主);炭质泥岩按照煤系烃源岩评价标准,为中等烃源岩(TOC为10%~30%,S1+S2为20~60 mg/g,Ⅱ2—Ⅲ型)。中侏罗统烃源岩岩性主要是油页岩,发育于祁连山前,为盆地最好的烃源岩(TOC为4%~10%,S1+S2为20~100 mg/g,氢指数大于300 mg/g,Ⅰ型)。阿尔金山前-柴北缘基岩圈闭油气源来自侏罗系烃源岩,已发现东坪等基岩气藏。

古近系咸化湖相烃源岩分布于柴西地区,岩性以暗色泥岩为主,发育红狮、英雄岭、扎哈泉、小梁山4个次级凹陷,面积达16 000 km2,厚度为800~1 200 m,具有早熟、高转化特征[8];古近系烃源岩TOC普遍小于1%,氯仿沥青“A”为0.05%~0.50%,有机质类型为Ⅱ型,产油为主。柴西基岩圈闭油气源来自古近系源岩,已发现切401等基岩油藏。

1.2 储层特征

基岩储层特征包括基岩结构分类、储层岩性、储层物性以及孔隙结构等方面[9-10]。依据露头、岩心标定以及常规测井与特殊测井(ECS、核磁、成像等)资料,将柴达木盆地基岩纵向划分为土壤层、残积层、半风化层和未风化层4类结构,其中,残积层和半风化层岩层因长期暴露地面, 经受风化、剥蚀、淋滤、溶解以及强烈的构造运动作用, 形成了分布极不均匀的大量溶蚀孔洞和裂缝,是盆地基岩主要的油气储集层段[11-12]。

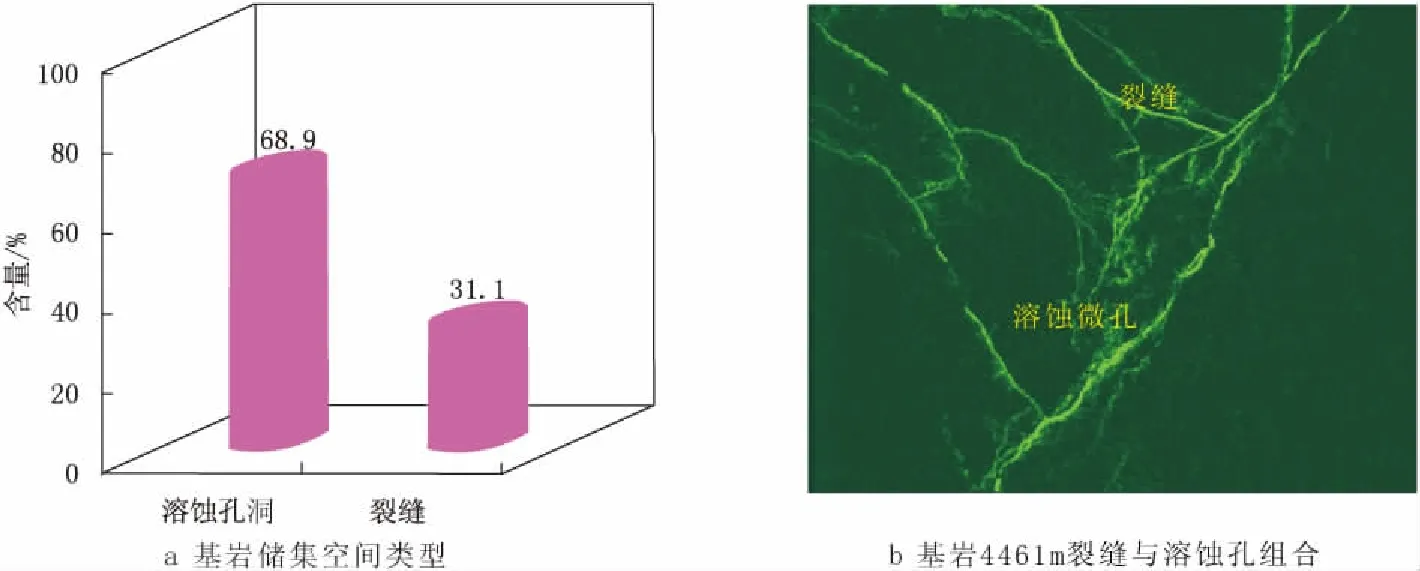

柴达木盆地基岩油气藏与全球其他地区的基岩油气藏一样,储层岩性是多样化的(图1),主要包括花岗岩、片麻岩以及变质岩(变质灰岩、板岩、片岩)等,接触关系复杂,不同岩性均有油气发现。盆地基岩储集空间以裂缝和溶蚀孔洞为主,在偏光显微镜和扫描电镜下可以观察到裂缝、溶蚀孔洞以及基质微孔3类储集孔隙。

1.2.1 裂缝

对于基岩来说,裂缝为其最常见的储集空间[13-14],国内外对基岩裂缝的研究较为深入,包括裂缝的分布、走向等,均与构造作用和风化作用有关。勘探实践表明,基岩裂缝的发育对于改善基岩储层的储渗条件起着重要的作用。从岩心观察可以看出,柴达木盆地基岩裂缝较为发育,包括解理缝、构造缝、溶蚀缝和风化裂缝等4种。以昆北地区为例,切7井基岩发育典型的风化崩解裂缝,缝面呈不规则状,少量的泥质充填,呈网状、碎块状,以垂直裂理、高角度斜交为主,少量的低角度缝,表现为经历地表物理作用形成的风化缝,裂缝面凹凸不平,见少量的溶蚀孔洞,溶孔中见油迹显示,沿裂缝溶蚀较发育。

1.2.2 溶蚀孔洞

柴达木盆地基岩中发育的另一种储集空间为溶蚀孔洞,沿裂缝发育的溶蚀孔洞是基岩储层的一个明显特征。溶蚀孔洞为后期成岩过程中沿早期张开裂缝发生溶蚀而形成,尤其是具有短暂淋滤或直接与风化面接触的层段更容易发生溶蚀作用,一般沿裂缝周围溶蚀较发育,局部见溶洞。以东坪17井区为例,该井区主要发育沿裂缝分布的溶蚀孔洞(图2)。

图1 柴达木盆地基底岩性

图2 东坪17井区基岩储集空间组合特征

1.2.3 基质微孔

除了裂缝和溶蚀孔洞,柴达木盆地基岩储层还发育基质微孔。基质微孔主要包括花岗岩铁镁质矿物中的基质微孔和花岗片麻岩中云母片晶间孔,前者孔径多为0.2~0.6 μm,后者孔径多为5.0~7.0 μm。这些基质微孔的存在对基岩能够稳产有重要贡献作用。以东坪1基岩气田为例,在扫描电镜下可见大量微孔(数百纳米)发育,通过扫描电镜与图像分析软件联合使用,计算得出东坪103井3 244.4 m处岩石中基质微孔的面孔率为18.4%,为良好的天然气储集空间。

1.3 盖层特征

柴达木盆地近些年的基岩勘探成果进一步证实,基岩油气藏具有储层岩性复杂多样的特殊性,良好的封盖条件是基岩成藏的关键[15]。通过开展盖层特征研究,认为柴达木盆地基岩油气藏存在局部和区域2种类型盖层。

1.3.1 基岩顶封式局部盖层

受咸化沉积环境的影响,基岩上覆地层沉积期咸水下渗,盐类矿物(方解石与石膏)胶结充填基岩风化壳顶部的孔缝,形成顶封式局部盖层,具有良好的局部封盖条件。此类局部性盖层主要发育在盆缘山前带古隆起区,受路乐河组沉积时期干旱咸化湖盆所致,卤水下渗,这些地区上部基岩的孔缝均被石膏充填,形成优质局部盖层,此类致密盖层对其以下的基岩储层具有良好的油气遮挡作用。以阿尔金山前带东坪鼻隆的东坪103井为例,3 228~3 240 m层段的基岩风化壳层厚度为12 m,岩石致密,裂缝和溶蚀孔洞完全被石膏充填,形成了良好的局部盖层;这套局部盖层以下的基岩地层3 240~3 360 m段花岗岩储层厚度为120 m,岩石储集性较好,气层厚度大、产气量高。

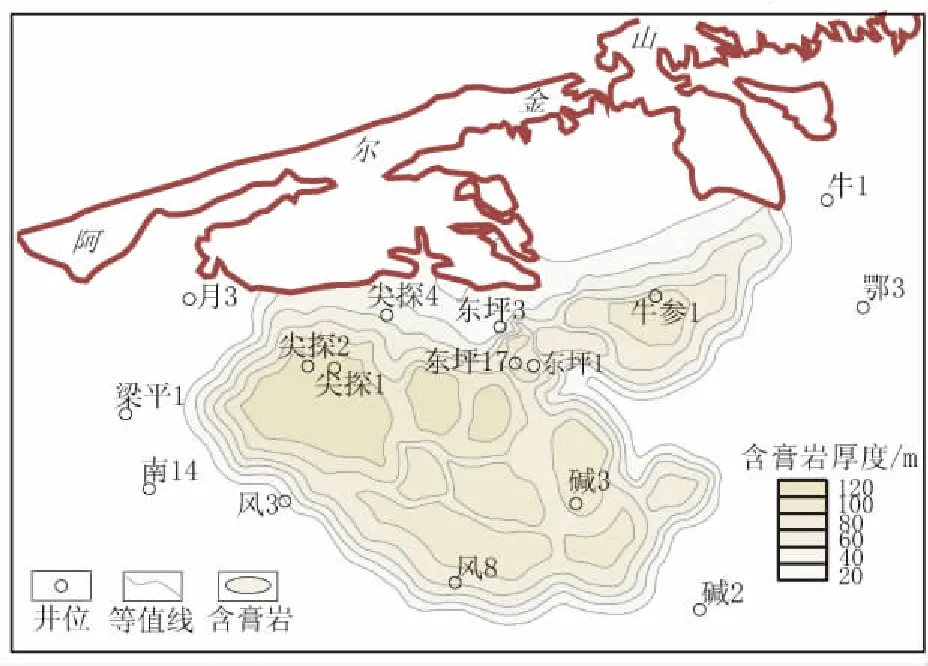

1.3.2 含膏岩和泥岩的区域盖层

据统计,全世界沉积盖层中,盖层为膏岩的油气田占油气田总评价单元数的8%,但却控制了55%的油气储量。膏岩盖层由于封闭性能较好,即使厚度较薄(一般大于1 m)也能封闭形成油气藏[16-17]。柴达木盆地盆缘基岩上覆地层主要是古近系地层和侏罗系地层,这2套地层均发育稳定的泥岩盖层沉积;除泥岩盖层以外,在古近纪沉积时期,盆地基本处于干旱—半干旱气候条件,氧化环境明显,下第三系地层沉积相带为各类三角洲相带,受干旱气候影响,湖盆水体不断蒸发、浓缩,形成大量膏质泥岩、泥膏盐、石膏等蒸发含膏岩类,这些含膏岩类与泥岩一起形成稳定优质的区域盖层,对其下伏的基岩储层形成良好的封盖。以阿尔金山前东段为例,该区基岩上覆的路乐河组E1+2地层受沉积期干旱气候影响,形成一套较为稳定的(累计厚度为40~120 m)含膏质区域盖层(图3),分布面积超过4 000 km2,对其下伏的基岩储层形成良好的封盖,储盖组合良好。针对该区基岩实施勘探后,先后发现了东坪1、坪西、尖北等多个基岩气藏,其中,东坪1气田为目前国内最大的基岩气藏。

图3 柴达木盆地阿尔金山前带东段路乐河组

2 基岩成藏条件及成藏模式

2.1 基岩成藏条件

2.1.1 油气源条件

主要考虑生烃凹陷的规模及生、排烃强度以及其与基岩圈闭的距离。柴达木盆地目前已发现的基岩油气藏油气主要来自第三系和侏罗系两大主力烃源岩;其中,第三系烃源岩供给柴西地区的基岩圈闭,以油为主;侏罗系烃源岩则供给阿尔金山前-柴北缘地区的基岩圈闭,以气为主。紧邻着主力生烃凹陷发育的基岩圈闭均具有形成基岩油气藏的物质条件。

2.1.2 储盖组合

主要考虑基岩储层的类型和盖层的发育程度。通过岩心、测录井资料以及大量实验分析,总结了柴达木盆地基岩储层的储集特征,认为基岩储层岩性多样、大面积连片分布,各种岩性均有油气显示,已发现包括昆北切12板岩油藏、东坪1花岗片麻岩气藏、马北3号变质岩油藏等多种岩性基岩油气藏。受构造运动和风化淋滤作用影响,基岩储层发育孔-缝双重储集空间;同时,盆地基岩上部具有因咸化湖盆沉积影响而充填方解石和石膏形成的“顶封式”局部盖层,以及受干旱气候影响下第三系沉积地层中发育的大面积蒸发岩优质区域盖层。2类优质盖层与孔-缝型基岩储层形成了有效的储盖组合,近年的基岩勘探发现基本属于这一类型。

2.1.3 古今构造背景

主要考虑基岩圈闭的古今构造背景。前期研究表明,柴达木盆地盆缘地区发育多个大型的古隆起区,这些盆缘古鼻隆和古斜坡具有继承性发育的特点,位于古隆起区上的基岩长期遭受风化、淋滤作用,基岩孔缝发育,储集条件好;同时,稳定的古隆起区也非常有利于凹陷区的油气向盆缘古斜坡区和古鼻隆区的基岩圈闭中运移聚集,形成基岩油气藏,如阿尔金山前带东段古隆起区就先后发现了东坪、坪西以及尖北规模基岩气藏。

2.1.4 油气运移通道

主要考虑沟通油气源的通道和运移输导体系。前人研究表明,柴达木盆地发育多条沟通生烃凹陷的大型断裂以及广泛分布的基岩风化壳不整合面,具有优越的油气运移条件。其中,深大断裂不仅控制了盆地构造带的分布,形成大量的基岩圈闭,还是纵向沟通烃源岩的主要通道。大面积发育的基岩风化壳不整合面除了作为有利储层以外,还可以作为油气横向远距离运移的通道。生烃凹陷的油气沿断裂-不整合面复合输导体系向持续发育的盆缘古隆起区运移,在基岩圈闭中聚集,形成现今的基岩油气藏[18]。

2.2 油气成藏模式

柴达木盆地基岩成藏与优质盖层的关系密切,在发育多种基岩储层岩性的区带内,稳定分布的优质盖层是基岩大规模成藏的关键要素,东坪、昆北、马北等基岩油气藏的形成均与上覆盖层发育有关。除优质储盖组合以外,柴达木盆地基岩成藏还与古构造背景和断裂-不整合面输导体系相关,具有“断隆控聚、储盖控藏” 的油气成藏模式(图4)。

3 有利勘探区带

柴达木盆地基岩成藏过程中,近源发育的基岩储层、优质区域盖层以及沟通油源的深大断裂之间的叠合区为有利区带。如位于盆缘古隆起区的阿尔金山前东段和昆北地区,持续发育的古构造背景控制着基岩风化壳储层的形成,同时也是油气运移指向区,沟通生烃凹陷的深大断裂-不整合面是基岩油气主要的运移通道,大面积稳定分布的区域盖层控制着基岩油气的分布。综合生储盖组合、古构造背景以及油气运移通道因素,认为柴达木盆地盆缘古隆起区是基岩勘探的有利区带,包括阿尔金山前东段地区、南八仙-马北地区、昆北地区(图5),其有利因素包括近源、发育大面积的有利储层、具备稳定分布的优质盖层、断层及不整合面能有效沟通源岩。目前已发现的基岩油气藏均位于盆缘古隆起区,2017年,在阿尔金山前东段尖北地区针对基岩部署的尖探1井,在基岩段试气获得了高产工业气流,进一步证实了盆缘古隆起是基岩勘探的重点区带。

图4 柴达木盆地基岩成藏模式

图5 柴达木盆地基岩有利区带综合评价

4 结 论

(1) 通过对柴达木盆地基岩油气藏形成地质条件的系统研究,总结了盆地基岩油气藏生、储、盖等基本特征,指出盆地基岩存在侏罗系和第三系2套优质烃源岩,基岩储层岩性多样,储集空间主要是构造和风化作用形成的裂缝及基质孔隙,泥岩以及含膏岩等优质盖层是基岩成藏的关键要素。

(2) 柴达木盆地基岩油气藏形成与优质储盖组合及盆缘古隆起背景相关,断裂和不整合是主要的油气运移通道,有利勘探区带包括位于盆缘的阿尔金山前东段地区、南八仙-马北地区以及昆北等地区。

(3) 柴达木盆地基岩油气藏具有含油气层系厚度大、沿盆缘古隆起大面积分布的特点,目前的勘探发现主要集中在阿尔金山前古隆起区,其他盆缘古隆起区仍有较大的勘探潜力。