传播“公共性”视角下双轨议程融合的形成机制研究

2019-01-09郑晓迪

郑晓迪

(1.山东艺术学院 设计学院,山东 济南 250300;2.山东大学 新闻传播学院,山东 济南 250000)

中共十九大报告中强调需要发挥社会主义民主协商的重要作用,指出“加强协商民主制度建设,形成完整的制度程序和参与实践,保证人民在日常政治生活中有广泛持续深入参与的权利。”在互联网公共传播背景下,发挥民主协商的作用需要充分重视网络舆情分析、判断和意见吸纳,在制定公共政策的过程中充分考量传播的“公共性”特征,将公民对公共事务的讨论协商和审议作为政策制定的重要来源,使得官方政策的制定能够吸纳民间舆论场的理性声音;在公共政策的执行过程中,注重官方政策信息传输的路径与策略,使得公众能够对官方政策信息理解、接纳和认同,从而使得公共政策能够得以顺利实施。从哲学中探求“公共性”的内涵,以传播的“公共性”为主线来研究官方垂直议程与民间水平议程的交叉、融合关系,防止出现议程遮蔽与失衡,可以为政治民主商议、社会治理提供理论支撑与策略建议。

一、哲学视角的传播“公共性”内涵解读

传播的“公共性”是传播活动的应然价值取向。“公共性”是指共同体中的公共意志、公共价值、公共情感、公共利益等要素的体现程度。哲学范畴的“公共性”(publicity)起源于古希腊时期,这一概念与古希腊城邦生活密切相关,是指城邦公民由原来的私人区域进入社会公共区域,参与公共政治生活,从而形成多人协作、共事的关系,对“公共性”的关注使得希腊城邦社会成员在社会化过程中,更好地实现公共利益,并以此来规范城邦公民的行为与社会实践[注]。袁玉立:《公共性:走进我们生活的哲学范畴——马克思主义哲学的一个新视点》,《学术界》,2005年第5期。哲学家对“公共性”内涵也进行过多角度解读,阿伦特在其著作《人的境遇》中将私人领域、社会领域与公共领域进行了区分,其学术渊源来自亚里士多德的《政治学》中关于公共政治生活的相关论述。阿伦特认为公共性是指公开和共有,即将事物公之于众,让不同群体从不同角度进行议论、评价与解读,最终形成共同关系属性[注][德]汉娜·阿伦特:《人的条件》,竺乾威译,上海:上海人民出版社,1999年版,第38-46页。。马克思的哲学思想中也蕴含对“公共性”的观照,马克思认为人不是抽象的和观念中的人,而是社会现实中的人,存在于社会关系中的人需要进行物质交往与精神交往,通过社会分工与分配实现公共利益,这其中蕴含了社会性与公共性的含义[注]莫春菊:《马克思的公共性思想》,《学海》,2015年第4期。。Splichal对“公共性”的概念进行了多维总结,他认为公共性包含五个关联语义层面:一是作为社会类目与活动主体的“公众”(public),二是作为空间属性的“公开性”(publicness),三是作为国家与市民之间公共领域的“公共空间”“public sphere”,四是作为人的基本权利的“公共性”(publicity),五是作为舆论意见的“公共舆论”(public opinion)[注]Splichal S.“Public Opinion:Developments and Controversies in the Twentieth Century”.Journal of Communication,1999,29(140):122-126.哈贝马斯对“公共性”进行过集中解读,并赋予其新的内涵,哈贝马斯认为在现代民主社会中,“公共性”的生成过程及其社会变迁与“公共领域”的历史发展联系在一起,提出公民可以集中进行社会公共政治讨论的“公共领域”,继承了法兰克福学派对工具理性的批判态度,主张鼓励公民在国家事务和私人生活之间的公共领域内对社会事务进行集中反思式、批判式的解读,在交往理性中通过平等、双向对话商谈来达成共识[注][德]哈贝马斯:《交往行动理论》(第二卷),洪佩郁等译,重庆:重庆出版社,1994年版,第7-16页。。哲学上对公共性的关注主要从政治、民主的角度展开,公共性的价值构成随着社会变化而变化,但从根本上都主张鼓励公民在一定场域空间内充分讨论公共议题,以维护共同体的公共利益,具有共治、共生和共享的基本价值理念。

通过对“公共性”内涵的哲学梳理和解析中可知,“公共性”与公众、公开、公意、公共舆论、公益等相关联,在当前网络传播迅速发展的背景下,传播的“公共性”将会是学界业界关注的焦点。现代公共传媒系统为公众参与信息传播过程、信息的公开公益性传播、公众参与公共讨论形成公共意见等提供了条件,以此为背景,中国语境下传播的“公共性”内涵及应然状态是一个有价值的话题。潘忠党将传媒的公共性定义为“传媒作为社会公器服务于公共利益的形成和表达的实践逻辑”,以实现“传媒公共性与民间社会的共同进步”,传媒的“公共性”与社会民主密切相连[注]潘忠党:《传媒的公共性与中国传媒改革的再起步》,《传播与社会学刊》,2008年第6期。。民主(Democracy)是指由人民统治的社会,在实践中,需要公民平等地参与公共讨论和政治决策[注][英]安德鲁·埃德加:《哈贝马斯:关键概念》,杨礼银译,南京:江苏人民出版社,2009年版,第42页。。传播的“公共性”与公众权益表达和社会民主治理密切相关,对促进社会公平和社会稳定也有重要意义,在当前传播格局下,传播的“公共性”可总结为多元传播主体在公共领域内对公共事务进行公开、公益的表达过程。在互联网新媒体发展的背景下,传播的“公共性”表现在传播媒介对时间空间领域概念的打破,使得个体进行信息的传播和接收更为便利,传播场域中信息的丰富程度、公开程度得到提高,这是传播“公共性”中多元传播主体参与传播过程及传播渠道具有开放性的结果,这使得社会舆论场中多元意见的呈现成为可能。除此之外,传播的“公共性”还体现在对公共利益的维护方面,在网络媒体迅速发展的传播格局中,传播的公益性表现为意见的形成和引导要符合公众的公共利益,而不能为某个个体或组织的“功利”传播目的而损害公共利益。在社会多元意见呈现和表达过程中,政府应以宽容的态度倾听和接纳公众的意见,促使公众在网络公共领域中进行观点的讨论和诉求和表达,在这一过程中,公众议程可能有效地影响媒体议程,甚至影响官方政策议程,促进社会问题的解决,促进公民参与社会公共治理。

二、公共政策制定和执行过程中双轨议程融合的理论价值与现实意义

传播学学者从“公共议程融合”的视角来解释公共舆论的形成过程。1972年,麦库姆斯(Maxwell McCombs)和唐纳德·肖(Donald Shaw)在《舆论季刊》上发表论马克思韦尔文《大众传播的议程设置功能》(“The Agenda-Setting Function of Mass Media”),这篇文章是基于对1968年美国总统大选过程中媒介报道内容如何影响公众议程的实证研究而形成的,其主要观点是:大众媒介能够有效的设置公众的议题。后来,唐纳德·肖对“议程设置”(Agenda Setting)理论的补充和修正,提出“议程融合”(Agenda Melding)理论,他认为舆论场中存在官方议程和民间议程两种议程结构,他将官方自上而下的传播的议程称为垂直议程,私人以兴趣爱好为基础的小众化媒介接触形成的议程称为水平议程,用“纸草型社会”来形容官方与民间议程的纵横交织关系,认为这种交织越紧密,社会越稳定,官方与民间议程的交织关系松散,容易造成议程失衡,影响社会进步,形成双轨议程融合。在社会舆论场域中,官方垂直议程与私人水平议程的融合对社会整合有重要价值,保持私人的水平议程与公共议程的平衡有利于两个舆论场的信息循环。在网络社会公共议程中,仅有垂直的官方议程缺少水平的私人议程会使社会不稳固,仅有私人的水平议程缺少官方垂直议程会使社会散架,所以社会需要纵向和横向议程的交织融合,形成基于公民和政府共同利益的议程共享,有利于稳定社会结构的建构[注][美]唐纳德·肖:《创造一个纸草型社会》,《国际新闻界》,2004年第4期。。在网络媒介发展的背景下,大众媒介霸权式议程设置功能衰退,逐渐形成官方垂直议程和民间水平议程相互影响的社会形态。“纸草型社会”对网络媒介发展背景下媒介的不同作用进行区分,传统大众媒介报纸、广播、电视、杂志等主导着官方议程,这一议程受政府垂直调控,并可通过网络进行再次传播,而公众的私人议程主要受网络媒介的影响,公众可以通过网络主动获取主流媒体报纸、杂志、电视等更多元化、私人化的观点,关注自己感兴趣的议题[注]Shaw D L,Hamm B J,Terry T C.Vertical versus Horizontal Media:Using Agenda-Setting and Audience Agenda-Melding to Create Public Information Strategies in the Emerging Papyrus Society.Military Review,2006,86.。在网络媒介发展的背景下,前者形成一种垂直议程模式,而后者形成一种水平议程模式,交织成为“纸草型社会”的议程,理想的状态是水平议程和垂直议程的双轨议程相互影响,相互交叉。

在公共双轨议程的形成过程中,公众和政府都是既作为信息传播者,又作为信息接受者存在的:作为传播者,公众的私人议程可以通过网络实现公开化,这样公众的议程才不会被压制、遮蔽,从而促进水平议题自下而上的信息流动。作为信息的接受者公众不仅要关注私人议题,还要对垂直的公共议题有所关注,防止出现“信息茧房”现象[注][美]凯斯·R.桑斯坦:《信息乌托邦:众人如何生产知识》,毕竞悦译,北京:法律出版社,2008年版,第20-24页。;垂直议程的主导者政府作为传播者,要积极促使垂直议程进入公众视野,并吸引公众关注并参与公共议题,赢得公众对官方议程的支持,促进垂直议程自上而下的信息流动。作为信息接受者的政府要对公众的水平议题有所关注,从中了解到公众的诉求,防止官方议程的孤立化。研究“纸草型社会”的议程融合对社会整合有重要价值,有利于官方和民间的信息循环。对于社会的一员来说,需要保持私人性的水平议程与公共议程的平衡,社会才会和谐[注]刘海龙:《社会变迁与议程设置理论——专访议程设置奠基人之一唐纳德·肖》,《国际新闻界》,2004年第4期。。在社会公共议程中,仅有垂直的官方议程缺少水平的私人议程会使社会不稳固,仅有私人的水平议程缺少官方垂直议程会使社会散架,所以社会需要纵向和横向议程的交织融合,形成基于公民和政府共同利益的议程共享,促进稳定社会结构的建构。“纸草型社会”的理想“应然”状态是垂直议程与水平议程的交叉和融合,这有利于社会信息的流动和稳定社会结构的形成,避免垂直议程和水平议程的失衡。这两种议程的融合可能是水平议程影响垂直议程,也可能是垂直议程设置水平议程,这两种议程融合得越紧密,公众与政府的对话讨论越充分,横纵交叉的信息量越大,社会越稳固,两种议程的融合有利于公共政策的制定与执行。这两种议程的失衡会造成公共舆论危机的出现,会形成专制舆论体制,公众意见诉求传递受阻,会造成公共政策制定的盲目性和执行障碍。

三、传播“公共性”视野下官方议程与民间议程失衡的风险

哈贝马斯对于“权力”的批判理论模式主要是基于权力对公共领域的侵蚀,和对市民进行政治批判、反思的抑制。生活世界是普通社会成员进行协商的空间,作为社会行动者的社会成员在生活世界中进行交往和互动,这促进了社会公共协商的进程。而权力对市民生活世界的殖民化使得生活世界资源被组织社会性所侵蚀,打破了“弱公共领域”中社会公共非正式交往与“强公共领域”中正式交往的互动关系,形成一种官方霸权话语并对私人话语进行消解,公共辩论和商讨的可能性消失[注]王晓升:《商谈道德与商议民主》,《社会科学文献出版社》,2009年版,第337页。。从中国具体语境来看,当前网络媒体为“纸草型社会”水平议程和垂直议程的交织、融合提供了条件,但是在议程流动的过程中,二者往往不是势均力敌的,会出现失衡的状况,垂直议程和水平议程的失衡的主要原因是公众与政府对相互议题的关注不够,或者其中一方不允许另一方进入其议题讨论中,形成传播窄化。舆论场中只有水平议程而缺少垂直议程的参与,可能会造成公共舆情危机,出现民间舆论场信息的过载或群体极化等。舆论场中只有垂直议程而缺少水平议程的参与,可能会造成官方信息霸权式孤立化传播,公众信息传递受阻,使得公众政治失去兴趣而对政治沉默,形成“内爆”,即“冷漠的大众变成了忧郁而沉默的大多数,一切意义、信息和教唆蛊惑均内爆于其中,就好像被黑洞吞噬了一样。”[注]程竞羽:《大众媒介批判论中鲍德里亚“内爆”理论探析》,《新闻研究导刊》,2015年第14期。传播学者彭兰认为,“纸草型社会”并不坚固,未形成理想的“公共领域”,在网络中建设公共领域有其可能性,也是使网络媒体承担更大社会责任的有益追求[注]彭兰:《中国网络媒体的第一个十年》,北京:清华大学出版社,2015年版,第281-282页。。社会的稳定和进步依赖水平和垂直议程的交叉融合,无论哪种议程的缺位都会产生负面影响。

(一)垂直议程强势、水平议程弱势下的官方话语霸权

垂直议程强势、水平议程弱势会形成官方话语强势,而民间议题被遮蔽的局面。哈贝马斯认为“理想的言谈情境”(ideal speech situation)是自由、透明的交往条件,期望通过在理想的言谈情境中建立交往理性,形成交往的共同体关系。哈贝马斯认为理想的言谈情境需要具备四个条件,一是在理性的论辩过程之前,所有潜在参与者都有平等的机会进入言谈的场景中。二是理性讨论的参与者必须有平等陈述、解释、说明、质疑的机会,而不能因会被检讨或批判而噤言。三是理性讨论的参与者能够有机会试用表意性言谈行动,以自由表达观点、态度和意向。四是理性讨论的参与者必须有平等的机会试用规约性的言谈行动,如命令、反对、禁止等,以便排除特权,使公众的规划性权力得到保障[注]Gross A G.“Persuasion and Peer Review in Science:Habermas’s Ideal Speech Situation Applied”.History of the Human Sciences,1990,3(2):195-209.。理想的言谈情境具有乌托邦的特征,但是它表现了哈贝马斯对无约束、无障碍的交流的向往,这也是官方意见和民间意见进行有效互动、影响、交换的重要条件。美国思想家阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)曾预言,信息与权力的并进而行与政治息息相关,随着社会进入信息政治时代,这种关系会越来越深。詹姆斯·卡伦提出,新媒体会导致新的权力中心的出现,从而在现存的主导型维权结构内部引发日益激烈的紧张状态。人们在新媒体上发布被禁止或限制的状态,来破坏控制社会的知识等级制度[注][英]詹姆斯·卡伦:《媒体与权力》,史安斌,董关鹏译,北京:清华大学出版社,2006年版,第74页。。政府也意识到权力和信息的紧密关系以及网络传播带来的知识信息权力的变革。如果政府在维持传统媒体的垂直议程设置功能的强势地位基础上,对互联网信息依旧采用“控制思维”,通过新媒体单方传递官方话语信息,使这种媒介强势状态延续到互联网,会造成网络“公共领域”的功能难以发挥,形成官方话语霸权。这种官方话语霸权实际上是“封闭-控制”信息发布模式的垄断权力的延续,在互联网媒体发展的状态下,这种信息话语霸权会使得政府政令的发布处于“自说自话”状态,灌输式的传播模式使公众处于压抑状态,政府与公众没有形成双向沟通的信息传播模式,公众情绪积压难以释放,不利于社会稳定。这与互联网信息传播背景下公众“被赋权”的状态产生巨大的矛盾,新媒体为公众赋予的形式上的传播权与政府“霸权式”传播理念矛盾,会造成社会信息传递不畅,官方媒介信息单方向的传向民间,而民间对此类信息的信任度和接受度较差,信息渗透力差,这就形成一种“治人者”和“治于人者”的“负和游戏”关系[注]杨建宇:《政府不信任:概念、机制及其对民主治理的价值》,《华中师范大学学报》,2014年第4期。。从“纸草型社会”视角来看待议程设置,官方垂直议程希望通过强势传播设置公众私人议程,但在这种传播状态下,官方垂直议程在影响民间水平议程时,其霸权式传播理念和灌输式传播方式会使公众处于“内爆”状态,公众因反馈意见不能传递至官方舆论场而对此议程“沉默”,专注于自身关注的“小众化”信息,对政治冷漠或产生不信任感,这使得垂直议程难以影响公众的私人化水平议程,形成仅由垂直议程支撑的纵向社会结构,缺乏水平议程横向交叉,使官方信息处于孤立状态,不利于社会民主进步。

(二)水平议程强势、垂直议程弱势下的社会舆论危机

水平议程强势、垂直议程弱势会使得民间话语增强,而官方议题被遮蔽的局面。互联网带来信息传播的“去中心化”和“再中心化”,过去政府的传播霸权在“形式”上被打破,形成官方舆论场与多个民间舆论场并存的局面[注]李良荣:《论新传播革命——新传播革命研究之二》,《现代传播》,2012年第4期。。当前传播背景下,互联网为公众“赋权”后,公众对社会公共事务的参与主体意识增强,在网络虚拟“公共领域”内对公共事务进行信息分析、讨论和评判,形成多个潜在的民间舆论场。民间舆论场通过公共讨论形成舆情压力,期望传递至官方形成垂直议程,从而促进社会问题的解决,这时如果官方对民间舆情采取忽视或逃避态度,会造成民间情绪的积压甚至爆发,形成群体极化现象。如果政府长期对民间舆论采取忽视态度,社会问题得不到有效解决,公众在接受某类信息时就会形成定势“认知框架”,这种认知框架一旦形成,就会产生态度上的信念固着,这种信念固着又会因新的事件受到激发,引发新一轮的负面舆论。涉及某些话题的新闻报道,网民会自动形成对事件属性的判断和认知,在不了解事实全部真相的前提下就会做出判断,舆论倒向一边。之所以产生这样的认知框架与长期积累的社会矛盾与公共情绪密切相关,背后存在的社会问题未得到根本解决、公众意见与情绪积聚等更深层的原因。这种传播状态下,民间对社会事务形成的舆论难以传递至官方,或官方对此类信息采取无视态度,会使民间水平议程受阻,不能影响官方垂直议程。从“纸草型社会”的视角来看,针对某一议题的民间私人意见在聚集后形成群体舆论,这种舆论未受到官方的关注,在舆论场中会形成民间水平议程强势,而官方垂直议程参与不足的状况,会造成因缺乏垂直支撑而不稳定。李武军关于舆论引导的论述中提出,政府无视民间舆论甚至封锁消息的做法会造成“自己不说别人说,政府不说百姓说,媒体不说网民说,国内不说国外说”[注]李武军:《试论非传统安全下的舆论引导》,《新闻实践》,2010年第1期。的局面,使政府丧失话语主动权,使得负面舆论进一步发酵,其结果“有可能引起社会生态的系统失调”[注]姚曦,晋艺菡:《网络舆论生态系统评估指标体系建构研究》,《湖北大学学报》(哲学版),2018年第4期。。政府对民间的话语表达称为“问题制造”,对反映的问题不闻不问的态度会使公众产生抵触叛逆心理,民间舆论的积聚会形成网络群体极化现象,甚至演变成线下群体性事件。

四、传播“公共性”视野下官方与民间议程的双轨融合机制

哈贝马斯认为系统世界对生活世界的控制与侵犯,只有扩大和维持公共领域的作用才能促进交往理性下的协商民主。他认为,政治的决策只有在公共舆论的制约和引导下才能是正当的,必须使公共议题受到充分讨论、商谈、辩论,公民在一种交往网络中自由地为公共利益和共同关心的话题进行平等的观点参与,在公共领域中,各种意见被加以过滤和综合,从而成为根据特定议题集中而成的公共意见或舆论。公共领域的主要作用是给公民自由交流的社会空间,在这一空间中,人们就他们关心的共同问题进行讨论、过滤、综合并形成公共舆论。哈贝马斯从不受限制与制约的交往如何形成的角度来考察公共领域,这一领域是开放和具有渗透性的。公共领域的存在形式是多种多样的,没有固定的范围和区域、参与者,在当前中国语境下,网络媒体迅速发展为公共领域的形成提供了直接便利的条件。在网络舆论场中,各个个体、组织与机构都可以发表意见并进行讨论,形成打破时间空间格局限制的公共传播局面。在公共传播背景下垂直议程和水平议程的融合,有利于形成横向纵向的议程交叉,使官方议程受到公众的支持,公众议程受到官方的重视,从而达成了二者基于公共利益的公共议题上的认同。在公私领域之间形成了对社会事务进行平等对话、讨论的“公共领域”,公众与政府之间形成了互为主体的“主体间性”传播关系,这对平衡、稳定的社会舆论结构的形成有重要意义。

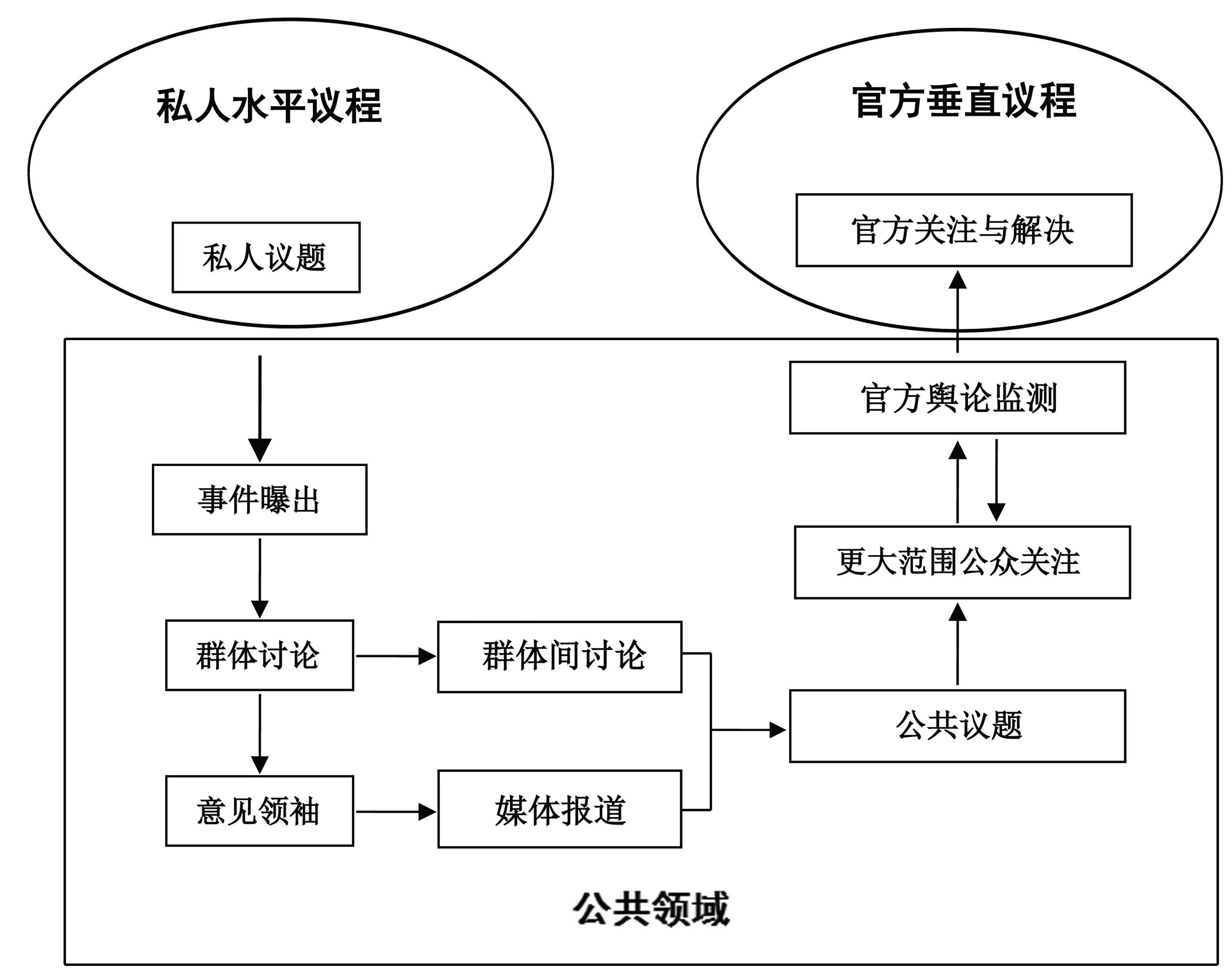

(一)传播“公共性”视野下水平议程“设置”垂直议程的作用机制

随着web2.0时代的到来,人类进入新媒体传播时代,个人的水平议程受新媒体的直接影响。在互联网虚拟网络中,个体被赋权,可以根据自身的兴趣、偏好等选择接受不同的媒介信息,并可以不受时间地点的限制在各类网络平台上发表观点,形成多个的私人议题。这些私人议题以散乱的、多样的水平议程的形式存在,其中的一些议题会被遮蔽和隐没,另一些议题会逐渐凸显,并形成“热门话题”,会被新闻网站或传统媒体跟进,进入其媒体议程,使得议题呈垂直议程状态,与原来的水平议题相交融,在更加开阔的讨论平台中交叉成为公共议题[注]陈秀云:《大众传媒与地方公共危机传播研究》,北京:中国社会科学出版社,2013年版,第130-132页。。在这一过程中,传播场域的“包容性”要求在理想的言谈情境下,“公共领域”空间内的公众讨论可以平等、双向的展开,政府对这种讨论的批判性持包容的态度,并以解决问题的态度来吸纳公众意见,促进问题的解决。私人水平议程在一定条件下影响官方的垂直公共议程,这是社会进步的表现,可以促进私人议题的“公共化”,有利于民间舆情的收集和引导。在这一过程中,民间话语的理性表达和官方对民间舆论的接纳及包容是两个重要因素。民间话语表达的理性客观能够促进民间议题能够进入公共领域,使得私人水平议题受到媒体和官方的关注,促进事务的解决。官方对民间舆论的接纳及包容体现在通过舆论监测主动关注和收集民间舆论场形成的公共舆论信息,这有利于民间舆论信息流向官方舆论场,为官方决策提供依据。

图1 私人水平议程设置官方垂直议程的过程

在个人的水平议程影响官方的垂直议程过程中,意见传播的公开性、公益性和政府对意见的包容和接纳态度尤其重要,这是促使水平议程和垂直议程融合的关键因素。公开性是指个体在参与意识和主体意识的主导下,通过各种平台和渠道对社会事务中的问题进行公开表达,使得个人的水平议题进入公众视野。公开性还表现在空间属性上,即公众有进行议题讨论的“公共领域”,在这一介于私人生活和国家政体之间的公共领域中,公众可以对某一事务进行公开的、批判性、反思性讨论,这是舆论成长的空间。公益性是指这一议题不仅关乎个体的利益,在全社会范围内这一议题关乎某一群体的公共利益,对这一议题的反思和讨论有其必要性。政府对这一意见的包容和接纳态度体现出政府面对不同舆情的自信程度,个人的水平议程与官方垂直议程的融合过程中,政府允许个体发声,并主动倾听民众的呼声,这对公共议题的形成,媒体对议题的关注和促进问题的解决有重要作用。在这几个条件下,议题从水平议程影响了为垂直议程,公共议程和私人议程交织下形成意见流动的网络。个人可以通过网络论坛、微博、微信等形式讨论公共议题,引起公众的关注,公众对该事件进行公共讨论,通过意见领袖的传播在一定范围内形成热点舆情事件。进而事件被网络媒体或传统媒体跟进,通过进一步的调查或采访使这一事件成为媒体垂直议题,引发官方的关注,并对腐败事件展开调查,从而促进事件的解决(见图1)。“纸草型社会”的这一议程影响机制表现为在网络媒介传播的推动下,事件形成的水平议程自下而上的流动,得到媒体的回应后影响了垂直议程,促进了事件的解决。而此类事件的解决模式会激励公众进行个人意见表达,从而使更多的私人水平议程向垂直议程流动,一方面丰富了垂直议程,另一方面良性循环的信息促进了更多社会公共问题的解决,推动社会民主和进步,对鼓励多元主体参与社会治理有重要意义。

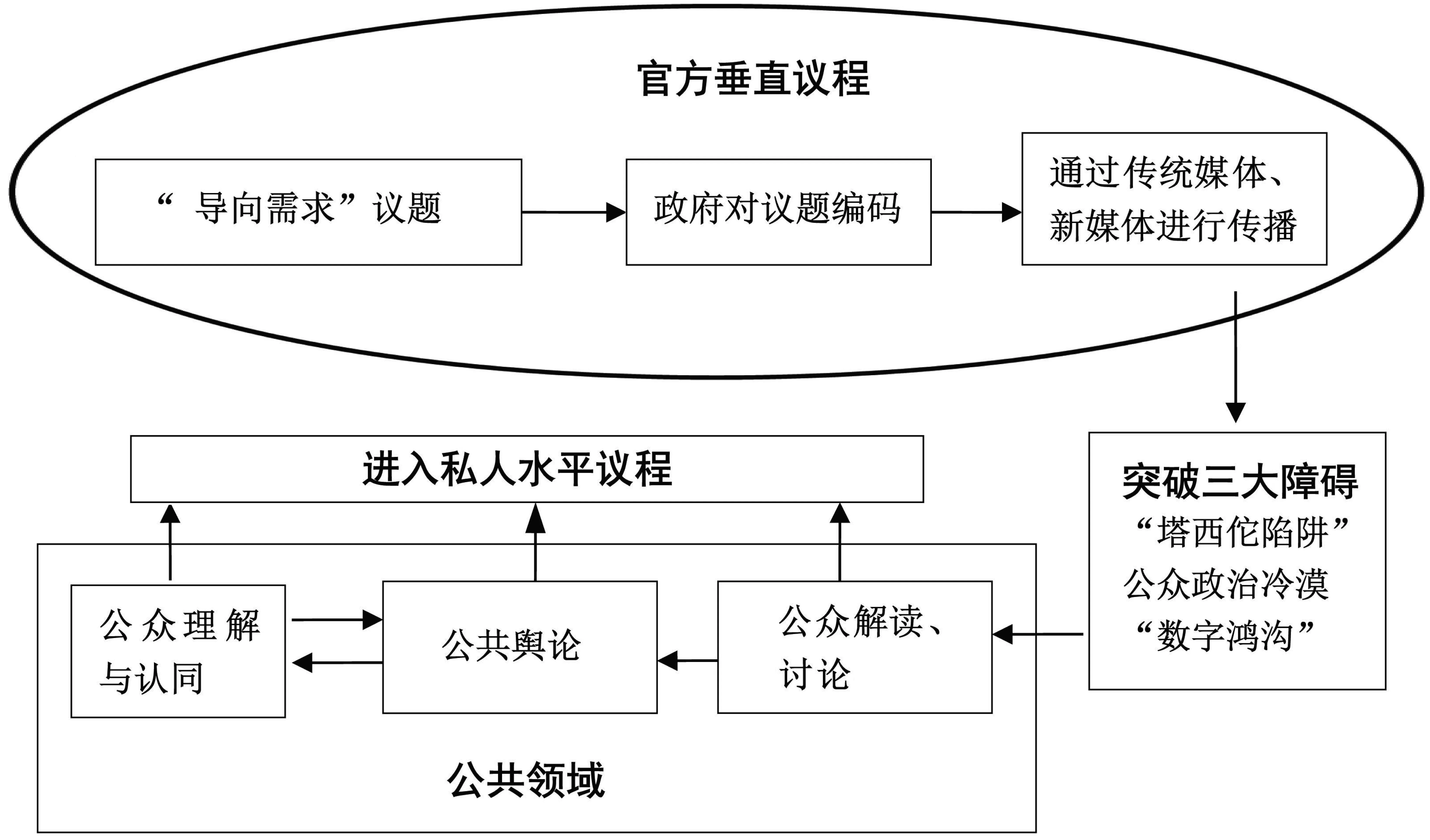

(二)传播“公共性”视野下垂直议程“设置”水平议程的作用机制

新媒体发展背景下,政府通过控制传统媒体来控制公众议程的做法已经过时,多元传播主体通过多种渠道的多样化意见表达要求政府转变传播理念。政府需要传达政令、传递信息,让公众关注并支持政府的议题。垂直议程要想影响公众议程,使公众产生认同感,需要遵循一个“导向”和突破“三大障碍”。首先需要根据公众的需求来对议题进行选择和编码。议程设置理论修正内容引入“导向需求”改变,即为实现议程的有效设置功能,需要根据公众的需求进行议题的选择和传播。“导向需求”(need for orientation)理论由韦弗和麦库姆斯提出,是指不同公众在对媒介议程进行反馈时,有很大的差异性,这种差异性来自不同公众兴趣爱好不同,对媒体的需求存在差异。“公众之所以关注了某个媒介议题,是因为这条新闻报道了与‘他们’相关的内容。”[注]麦克斯韦尔-麦考姆斯,郭镇之,邓理峰:《议程设置理论概览:过去,现在与未来》,《新闻大学》,2007年第3期。媒介议程要想影响水平议程,在很大程度上需要关注公众的需求和信息接收偏好,了解不同公众的认知框架差异,进行有针对性地进行议题的选择、编码和传播。其次,要突破“三个障碍”,分别是“塔西佗陷阱”“公民政治冷漠”和“数字鸿沟”。“塔西佗陷阱”效应与政府公信力密切相关,“塔西佗陷阱”(Tacitus Trap)得名于古罗马时代的历史学家塔西佗,是指当政府部门或某一组织失去公信力时,无论说真话还是假话,做好事还是坏事,都会受到公众的负面想象和评价[注]耿静:《政府信任的差序化:基层治理中的“塔西佗陷阱”及其矫治》,《理论导刊》,2013年第12期。。公信力是使公众信任的力量,是公众对政府行为、理念等持续的综合评价的结果。政府的公信力是政府议程影响公众水平议程的前提,失去公信力的政府难以再次获得公众的认可和支持,所以政府的一言一行都需真实、诚信。另外,政府公信力下降、自由主义思潮影响、利益驱动不足、参与压力等因素还会造成公众的“公民政治冷漠”[注]向海英:《论我国政治冷漠现象的成因与对策》,《社会科学论坛(学术研究卷)》,2007年第3期。。需要鼓励与激发公众对政治的参与意识,突破公众政治冷漠的藩篱,为公众提供宽松、自由、平等的参政空间和氛围,开拓多种与公众互动的平台,与之进行双向对话,焕发公众的政治讨论和参与的主动性。“人们较有共识的是,互联网是培育公民权利意识、动员公众力量和推动公民社会发展的空间。”[注]黄月琴:《新媒介技术视野下的传播与赋权研究》,《湖北大学学报》(哲社版),2016年第6期。“数字鸿沟”(Digital Gap)也会妨碍垂直议程影响水平议程,由于数字鸿沟的存在,有些公众接触的媒体渠道、媒介素养、媒介话语权和话语体系的影响力有限,造成官方垂直议程在试图向私人水平议程流动时受到阻碍。例如在每年三月“两会”召开期间,政府通过“网络提案”的方式向公众征集建议和看法。虽然社会转型期,农业、农村、农民问题突出,但是在“网络提案”中,城市居民使用互联网的比例高,运用网络进行话语表达的意识、能力强,意见领袖的关注话题中也是以城市相关公共问题为主,而农村居民网民比例相对较少,根据CNNIC《2017年第39次中国互联网络发展状况统计报告:农村网民规模》报告,截至2017年1月,我国网民中农村网民占比27.4%,规模为2.01亿;城镇网民占比72.6%,规模为5.31亿,城乡在网民数量比例上存在较大差距,农村网民比例远低于城镇。农村居民的媒介渠道接触以“电视媒介”为主,农村网民网络媒介接触的目的,主要以“聊天”(社交)和“游戏或看电影(电视)”(娱乐)为主,通过网络表达诉求、参政议政意识较弱,农村居民的话语权、话语表达能力等都有限,在“网络提案”过程中呈现出巨大的“数字鸿沟”,使得官方垂直议程中的“网络提案”难以流向农村居民的“水平议程”,具体表现为,一方面,农村居民不知道可以通过网络向人大代表进行提案,另一方面,即使知道可以提案其网络参与意识、参与方式及话语表达上形成的影响力有限,“网络提案”这一官方垂直议程难以成为农村居民的私人“水平议程”。在官方垂直议程影响私人化的水平议程时,需要突破突破“塔西佗陷阱”“公民政治冷漠”和“数字鸿沟”这三个障碍,在此基础上进行议程规划时,要以公众的需求为导向,根据公众的需要、关注的议题进行议程设置,而不是在自己的话语体系中“自说自话”。

在遵循公众“导向需求”和突破三大障碍的基础上,官方在进行议程传播时从以下几个方面入手,使公众对官方垂直议题产生兴趣:一是系统听取公民的意见。二是寻求以不同的认知框架报道重大议题。三是认知框架决定了能否刺激公民审议和了解议题。四是主动关注重要公共问题,促进公众了解各种不同的解决方案与不同立场背后的价值关怀。五是持续地系统地注意与公民沟通的成效与公信度[注]李方海,张虹:《公共新闻:政策议程、媒体议程、公众议程之间的平衡杠杆》,《安徽理工大学学报》(社会科学版),2007年第2期。。媒介垂直议题可能向公众议程流动,官方舆论场的信息流向民间舆论场,在平等、民主、自由的氛围中,公众积极参与政事讨论,并对该议题提出不同角度、不同立场的意见和观点,公众对官方议题的解读和讨论一定程度上促进了公众对该议题的关注,并形成多样化的公众意见,这种多样化的意见在媒介的理性分析和意见领袖的引导下,形成主流公共舆论信息。公共舆论信息的传播又再次促进了该议题的传播,使得更大范围内的公众关注、理解该议题,促进公众对官方议题的认同,官方垂直议程中的议题在一定程度上进入私人水平议程,形成了信息的自上而下的传播(见图2)。

图2 官方垂直议程设置私人水平议程的过程

在官方垂直议程设置私人水平议程的过程中,官方议题在公众“导向需求”的基础上进行规划,政府对议题进行信息编码,以媒体为传播渠道向公众进行议程设置,希望官方垂直议程能够有效地影响私人的水平议程。在这一过程中,需要突破“塔西佗陷阱”、公众政治冷漠、“数字鸿沟”三大障碍,该议题才可能进入公共领域内,受到公众的关注。公众在解读、讨论官方信息的基础上,形成公共舆论,并进一步产生需议题的理解和认同感。这样,官方垂直议程中的相应议题能够渗透至民间舆论场,有效地影响私人水平议程,这对政令的传达、公共信息的传递有重要作用。这是一个官方舆论场和民间舆论场良性循环的过程,这种垂直议程和水平议程相互交织,相互融合形成了理想化的“纸草型社会”信息互动模式。

五、基于双轨议程融合来促进公共政策制定与执行的策略建议

通过官方与民间两个舆论场的议程融合,可以促进民间信息向官方舆论场的信息传递,使得公众关注的事务进入官方视野,公众在公共协商、理性商讨基础上形成的观点能够为公共政策的制定提供建议;在获取公众信息需求的基础上,通过官方向民间舆论场的信息输送,能够使得官方公共政策的信息被协商式解读,公众在对官方信息理解、接受的基础上达到认同,从而为公共政策的实施提供条件。在公共议程融合过程中,需要在充分理解传播“公共性”内涵和本质的基础上,以“公共性”为理念来促分进官方与民间的信息流动,以实现官方议程与民间议程的相互设置、融合和交叉,防止出现官方与民间议程的失衡与分离与相互遮蔽。为促进双轨议程融合,需要官方与民间双方以“公共性”为理念共同促进信息的双向畅通。

在官方方面,第一,官方权力机构需要为公共舆论提供宽容的公共领域。当前公共传播背景下,公共舆论的发生作用机制发生根本性变化,为培育健康的公共舆论,促进社会民主协商与表达,官方权力机构需要为公众的公共舆论的发声提供宽容的公共领域。在这一场域内,公众可以对公共事务进行辩论、协商与反思,从而形成舆论上关于公共事务的理想化处理方案,这有利于促进社会民主。官方权力机构可以从这些公共讨论中吸取制定公共政策的建议和思路,促进民间意见向官方议程流动,在这一过程中,政府以宽容姿态营造的公共领域为公共舆论的成长营造了空间。第二,官方权力机构需要为公共舆论的理性表达与上行传输提供畅通的渠道。在营造公共领域舆论空间的基础上,官方可以疏通各类意见传输渠道,使得民间舆论形成的参考性结论能够顺畅地传输至公共政策制定部门,提高民间声音被倾听、采纳的效率和可能性。第三,政府需要关注民间公意,将公共舆论作为公共政策制定的重要依据。政府权力机构在制定公共政策的过程中,可以对各种渠道传输的公共舆论进行梳理和汇总,对公众的意见表达进行集中关注,以此作为公共政策制定和调整的重要依据,这是社会主义民主的重要表现。第四,政府需为公共舆论的理性发声提供政策与法律支撑。为保证公众舆论能够顺利传输至官方视野,需要政府为公共舆论的理性发声提供法律和政策支撑,保护公众合法的言论自由,并鼓励公众对公共事务进行理性发声,促进公众以公共利益和公共精神为原则进行公共事务的讨论与协商。

在民间方面,第一,公众的公共讨论、商议需要以公共利益为导向和目标。公众在公共领域内进行事务讨论时,应以公共利益作为出发点,将促进公众共同的利益作为目标进行事务商讨。公众的公共利益精神需要公众具备更高远的视角,从国家利益、公众利益统一的全局出发,来积极、充分地对公共事务进行讨论,为公共决策提供参考建议。第二,多元主体的公众需有公共事务参与的主动性和民主意识。不同层面的公众代表不同群体的立场,在多元主体共同发声的背景下,由于阶层、受教育程度、城乡差异、性别差异等因素,不同公众的话语权和话语影响力各异,这就需要减少知识鸿沟,鼓励不同层面的公众参与公共事务。在现实社会中,公众政治冷漠是不同公众参与公共事务的一大障碍,需要公众焕发公共事务参与的热情和主动性,为自身权益主动发声,提升自身的民主参与意识。第三,公众需要理性发声。在公共传播背景下,公众对公共事务的发声能够促进社会民主,但是存在网络公众声音偏激,缺乏理性与客观性,具有煽动性甚至谣言传播的情况,这是公共讨论中缺乏“公共性”的表现,可能造成社会舆论被误导,影响公众对事实真相的理性判断,最终危害公众利益。所以公众在公共领域内进行公共事务的讨论应该理性发声,以公共利益为目标,以促进公共事务的合理解决为导向,通过不同群体公众对公共事务的协商,对公共事务的解决提供有参考价值的、经过深度讨论的、代表多数公众立场的建议和意见,民间理性的声音是公共政策制定的重要依据和来源。

总之,在中国语境中公共传播发展背景下,要进行社会公共治理实现民主政治,可以从传播的“公共性”理念中汲取公众、公开、公平、公意、公益等关键词,以促成官方和民间两种舆论交往为目标,进行双轨制民主政治的公共讨论和共同商议,在信息传播层面表现为促进官方垂直议程和民间水平议程的融合与交互。这需要官方以宽容的姿态激发公众的政治参与热情,积极营造对社会事务进行讨论的“公共领域”空间,鼓励公众对社会公共事务提出不同意见,以接纳的姿态倾听民间的声音,以公众利益作为政策制定的依据,建立公众对政府的信任,促进民间舆论场对官方舆论的接纳;公众在网络空间的意见表达要理性、客观,以公共利益为原则及时将公共议题传播至官方垂直媒介,使民间舆情得到官方的关注,形成水平议程向垂直议程的融合。在官方与民间良性信息循环的基础上,官方与民间可以进行平等、双向、对称的沟通和对话,有利于促进社会民主进程。