论秦汉饥荒的分布特点及救荒措施

2019-01-09舒显彩

舒显彩

(陕西师范大学历史文化学院,陕西 西安 710119)

0 引言

饥荒,又称饥馑,是指因食物严重匮乏而导致大量人口饿死的现象。《尔雅·释天》谓:“谷不熟为饥,蔬不熟为馑,果不熟为荒。”[1]234《榖梁传》云:“二谷不升谓之饥,三谷不升谓之馑,四谷不升谓之荒。”[2]2430表面看来,饥荒是粮食供不应求的恶果,实则为区域地理、经济人口和社会保障体系等综合因素的集中反映。因而,对饥荒史的研究,为全面认识古代社会打开了一扇视窗。

在秦汉饥荒史方面,前辈学者已对相关问题进行探析并取得了一定成果。邓云特先生《中国救荒史》道:“秦汉四百四十年,大歉致饥十四次。”[3]16袁祖亮先生主编的《中国灾害通史》则言“秦汉时期共有饥荒记录43次,秦1次,西汉18次,东汉22次”[4]173。陈高傭先生的《中国历代天灾人祸表》和袁林先生的《西北灾荒史》亦将秦汉饥荒纳入考察范围。以上成果均为灾害史研究的力作,但在秦汉饥荒问题上,却存在如下几点不足:首先,对秦汉饥荒次数说法不一,出入颇大;其次,对饥荒原因的阐释过于笼统,如《中国历代天灾人祸表》将饥荒一律置入“天灾”一栏,似不恰当[5]11;最后,视饥荒为其他灾害的附属品,只对其做了简单叙述和粗浅勾勒,而未进行深入分析。鉴于此,笔者不揣浅陋,拟在前人研究的基础上,就秦汉饥荒的时空分布特点和饥荒救助措施等问题做一较为系统的论述,以就正于方家学者。

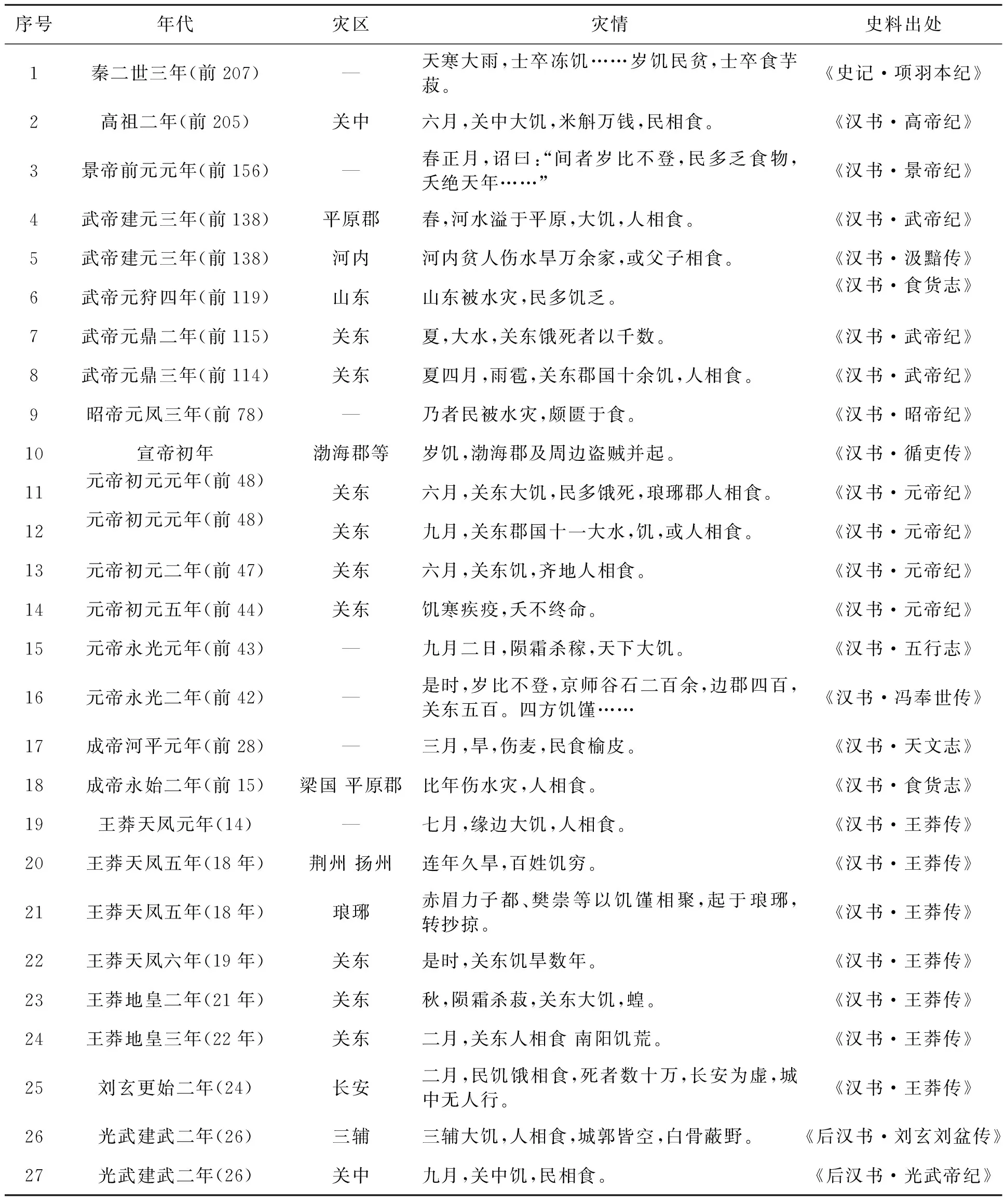

1 秦汉饥荒的时间分布特点

据笔者初步统计,秦汉441年间发生了56次饥荒,其中秦朝1次,西汉17次,新莽7次,东汉31次(见表1)。这意味着秦汉人民不到8年便要承受一次饥荒之苦。

从时间上看,秦汉饥荒大致可分为如下五个阶段:

第一阶段,从秦始皇统一全国(前211年)到景帝后元三年(前141年)。在这一长达71年的岁月里,仅有3条饥荒记录,分别发生在秦二世三年、汉高祖二年和景帝前元元年。秦末兵燹连绵、民不聊生,“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”[6]1127。由此推断,秦末汉初的实际饥荒次数应同其他动乱时期一样频繁。之所以出现记载简略的现象,当是王朝跟跌、史料匮乏所致。

第二阶段,饥荒少发阶段。起讫时间分别为武帝建元元年(前140年)和宣帝黄龙元年(前49年)。在武、昭、宣三位皇帝统治的近一个世纪里,西汉国力强盛,仅有7次饥荒,约13年一次,远低于秦汉饥荒发生的平均概率。该时段的饥荒呈前多后少之势,武帝朝多达5次,且集中发生于统治前期的建元、元狩、元鼎年间;昭宣之际,轻徭薄赋,物阜民康,仅有两次饥荒。

表1 秦汉饥荒概况表

续表1

序号年代灾区灾情史料出处28明帝永平年间豫章未数年,豫章遭蝗,谷不收。民饥死,县数千百人。《后汉书·五行志》引《谢承书》29章帝建初二年(77)—比年阴阳不调,饥馑屡臻。《后汉书·章帝纪》30章帝建初年间南阳大饥,米石千余。《后汉书·朱晖传》31章帝元和元年(84)—谷食连少《后汉书·章帝纪》32章帝章和元年(87)—谷贵民饥《后汉书·马援传》33殇帝延平元年(106)魏郡被水年饥《后汉书·黄香传》34安帝永初元年(107)青州 兖州 豫州 徐州 冀州 并州春,六州民饥。《后汉纪》《后汉书·安帝纪》35安帝永初二年(108)河南 下邳 东莱 河内 冀州 兖州万民饥流。《后汉书·安帝纪》36安帝永初三年(109)京师三月,京师大饥,民相食。《后汉书·安帝纪》37安帝永初三年(109)并州 凉州大饥,人相食。《后汉书·安帝纪》38安帝永初五年(111)—时年旱蝗饥荒。《后汉书·西羌传》39安帝永初七年(113)南阳 广陵 下邳 彭城 山阳 庐江九江调零陵、桂阳、丹阳、豫章、会稽租米,赈给南阳、广陵、下邳、彭城、山阳、庐江、九江饥民,又调滨水县谷输敖仓。《后汉书·安帝纪》40顺帝阳嘉二年(前133)吴郡 会稽饥荒《后汉书·顺帝纪》41顺帝永和六年(141)青州 徐州荒饥,襁负流散。《后汉书·皇甫规传》42桓帝建和元年(147)荆州 扬州二州人多饿死。《后汉书·桓帝纪》43桓帝元嘉元年(151)任城 梁国四月,任城、梁国饥,民相食。《后汉书·桓帝纪》44桓帝永兴元年(153)冀州等七月,百姓饥穷,流冗道路,至有数十万户,冀州尤甚。《后汉书·桓帝纪》45桓帝永兴二年(154)—九月,川灵涌水,蝗螽孳蔓,残我百谷,太阳亏光,饥馑荐臻。《后汉书·桓帝纪》46桓帝永寿元年(155)司隶 冀州二月,司隶、冀州饥,人相食。《后汉书·桓帝纪》47桓帝延熹四年(161)文安县遇时疾疫,谷贵人饥。《后汉书·度尚传》48桓帝延熹九年(166)司隶 豫州三月,司隶、豫州饥死者什四五,至有灭户者。《后汉书·桓帝纪》49灵帝年间—时人饥,相渔食。《后汉书·盖勋传》50灵帝建宁二年(170)河内 河南三月,河内人妇食夫,河南人夫食妇。《后汉书·灵帝纪》51献帝兴平元年(194)三辅七月……是时谷一斛五十万,豆麦一斛二十万,人相食啖,白骨委积。《后汉书·献帝纪》52献帝兴平元年(194)—是时岁旱、虫蝗、少谷,百姓相食《三国志·魏书·张邈传》53献帝兴平二年(195)乘氏夏,乘氏大饥,人相食。《三国志·荀彧传》54献帝兴平二年(195)—是时,旱蝗谷贵,民相食。《后汉书·公孙瓒传》55献帝建安元年(196)—是时岁饥旱,军食不足。《三国志·魏书·任峻传》56献帝建安二年(197)江淮地区天旱岁荒,士民冻馁,江、淮间相食殆尽。《后汉书·袁术传》

第三阶段,饥荒频发阶段。从元帝初元元年(前48年)至更始帝三年(25年)的74年中,大小饥荒共计15次,平均不到5年一次。其中元帝朝6次,成帝朝2次,新莽时期7次。该时段不仅饥荒频发,灾情亦十分严重。元帝时,西汉国力由盛入衰,已呈“岁数不登,元元困乏,不胜饥寒”[6]281之势。成帝临朝,情况更是急转直下,以至于“流散冗食,馁死于道,以百万数。公家无一年之畜,百姓无旬日之储,上下俱匮,无以相救。”[6]3462王莽当政后,“民饥饿相食,死者数十万,长安为虚,城中无人行”[6]4193,甚至有学者将新莽王朝的灭亡归结为“饥民在走投无路的情况下,持续暴乱所导致”[7]。

第四阶段,饥荒稀少阶段。起于光武帝建武元年(25年),止于明帝永平十八年(75年)。光武帝和明帝统治的半个世纪里,仅有3次饥荒记录,且前两次都发生于建武二年干戈未息之际,实属上一阶段饥荒的延续。明帝时,曾一度出现风调雨顺、五谷丰登的大好局面。《后汉书· 明帝纪》载永平九年为“大有年”[8]113。 一年之后,明帝以“昔岁五谷登衍,今兹蚕麦善收”[8]113为由,大赦天下。至永平十二年,“天下安平,人无徭役,岁比登稔,百姓殷富,粟斛三十,牛羊被野”[8]115,东汉王朝迎来了歌舞升平的繁荣景象。

第五阶段,饥荒多发阶段。其上下限分别为章帝建初元年(76年)和献帝建安二十五年(220年),该时段共计145年,大小饥荒28次,占秦汉饥荒总数的二分之一。平均5.2年便有一次饥荒。此间有11位帝王登极,其中7位统治时期有饥荒记录:章帝4次,殇帝1次,安帝6次,顺帝2次,桓帝7次,灵帝2次,献帝4次。史书描绘东汉末年的景象道:“是时谷一斛五十万,豆麦二十万,人相食啖,白骨委积,臭秽满路”[8]2336,可谓惨绝人寰。

上述五阶段有明显的规律可循。第一阶段因史料不详,姑且搁置不论。就后四阶段来看,秦汉饥荒明显呈现出“稀少—频繁—稀少—频繁”的交替循环之势,这恰与各阶段的政局相吻合。西汉武帝、昭帝、宣帝和东汉光武帝、明帝励精图治,故这些时段国力强盛,饥荒少见,即使爆发饥荒,也能及时救助。西汉后期、新朝及东汉中后期的统治者大多疏于政务,各种天灾人祸接踵而至,加上财力捉襟见肘,饥荒较为频繁。由此可见,饥荒与政事密切相连,在政局稳定、国势蒸蒸日上之时,百姓生活富足,饥荒少见;反之,若国运不济、战火连绵,则饥荒多发、哀鸿遍野。

另外,秦汉时期,有确切月份或季节的饥荒记载计26次,其分布情况如表2所示。

表2 秦汉饥荒年内分布表

秦汉时期的饥荒多发生在春、夏、秋三季,冬季则较为罕见。上述饥荒有10次发生在春季,9次在夏季,7次在秋季,冬季则无。这主要是因为春季青黄不接,一旦存粮消耗殆尽,往往导致饥荒。极端天气最易发生于农作物生长的夏秋时节,天灾诱发人祸,轻则农业减产,重则饿殍遍地,如元帝初元元年九月,关东大水,十一个郡国遭受饥馑之灾,以至于“人相食”[6]280;又如永光元年九月二日,“陨霜杀稼,天下大饥”[6]1427。冬季虽气候寒冷、草木凋零,但小农思想指导下的民众大多有储粮过冬的意识,因准备就序,饥荒反而少见。这一现象也从侧面反映出饥荒的特殊之处:与自然灾害相比,人们在饥荒面前可以发挥更大的主观能动性,若措施适当,可以较好地预防和救治。

2 秦汉饥荒的空间分布特点

秦汉56次饥荒中,有15次发生地域不详,其余41次饥荒的受灾区则相对明确。地域不详的饥荒,又可分为两种情况,一种是史书不载,故无从知晓,如秦二世三年,“岁饥民贫,士卒食芋菽。”[9]305。成帝河平元年三月,“旱,伤麦,民食榆皮”[6]1310。另一种则是地域太过模糊以至无法定位,如元帝永光二年,“四方饥馑”[6]3279。王莽天凤元年,“缘边大饥,人相食”[6]4138。可见,这15次饥荒当分布于全国各地,而并非集中于一处,总体上不影响秦汉饥荒分布规律。

概括而言,秦汉饥荒的空间分布具有以下四个特点:

第一, 秦汉饥荒分布地域广泛,涉及关中、关东、江淮、巴蜀、河西等地。征诸史籍,关中地区共有饥荒记录5次、关东地区30次、江淮地区6次、巴蜀地区1次、河西地区1次(安帝永初三年的饥荒发生于并州和凉州,同时计入关东和河西地区;永初七年的饥荒发生于南阳、广陵、下邳、彭城、山阳、庐江、九江等地,同时计入关东和江淮地区)。若以汉武帝划分的14州(部)来看,除交州外,其余13州都曾遭受饥荒肆掠。

第二, 秦汉饥荒总体呈现出北多于南之势。区域明确的饥荒中,北方地区多达36次,南方地区则仅有7次,两者比例约为6∶1。这一方面较为真实地反映了各地饥荒次数的悬殊;另一方面,也体现了社会因素,譬如不同地区的政治经济地位以及史官的材料取舍对灾害记录的影响。正如有的学者所言:“史学家在著史时,选用的是重大灾害和能够与政治关联的灾害,相当多的灾害记录没有入史,边缘地区灾害记录严重缺失。”[10]63秦汉时期的政治、经济、文化中心均在北方,故饥荒记录详于北方而略于南方。

第三, 随着时间的发展,南方地区的饥荒记载渐趋详尽。西汉的饥荒中,有12次地域明确,除高祖二年六月的饥荒发生于关中外,其余11次均发生于关东地区,这两大区域以外的饥荒则不见于史。新莽时期,计有6次饥荒地域明确,其中关东地区4次,长安1次,另1次则发生于天凤五年的荆州和扬州地区,这是秦汉时期南方地区的饥荒第一次见诸史籍。与前朝相比,东汉时期的饥荒记录最为详尽:关东15次,江淮5次,关中3次,巴蜀1次,河西1次。可见,南方和西北地区的饥荒受到关注。特别是江淮地区的饥荒,从西汉时的一片空白转向东汉时的区域分明,成为关东、关中之外的一大重镇。历史记载的差异性背后,反映了地区格局的变迁。西汉初,江淮一带还是人烟稀少之地,《史记·货殖列传》载:“楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水耨,果陏蠃蛤,不待贾而足,地势饶食,无饥馑之患……是故江、淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”[9]3270东汉时期,全国的人口分布情况发生了巨大变化,“关中平原和西北地区的人口密度已大幅度下降,而长江以南尤其是长江中下游南部的人口密度成倍或数倍地增加”[11]49。南下的移民推动了江淮地区经济的发展,也加强了南方与中央政权的联系。东汉对南方饥荒记录的详细化间接说明随着这片土地的开发,它越来越受到政府的重视。

第四,关东地区的饥荒最为严重。无论是西汉、新莽还是东汉时期,关东的饥荒记录都居全国之首。如前所述,41次灾区明确的饥荒中,有30位于关东地区,这意味着将近75%的饥荒都发生在这片狭小地带。其中,遍及整个关东的多达10次,其余20次则发生于兖州、徐州、青州、冀州、下邳、河内、渤海、东莱、琅琊等地。关东地区不仅饥荒频繁,灾情亦十分严重,饥荒以致于“人相食”的惨状不绝于史,如元帝初元二年六月,“关东饥,齐地人相食”[8]282;王莽地皇三年,“关东人相食”[6]4175;灵帝建宁二年,“河内人妇食夫,河南人夫食妇”[8]331。关东地区缘何总是首当其中,饱受饥荒之苦?概括而言,有以下几点原因:

首先,关东地区人多地狭。崔寔《政论》称:“今青、徐、衮、冀人稠土狭,不足相供;而三辅左右及凉、幽州内附近郡,皆土旷人稀,厥田宜稼,悉不垦发。”[12]117邹逸麟先生指出:“汉代的14个州(部)中,户数超过100万,人口超过500万的有司隶和冀、豫、兖、青、徐大州。”[13]218这些地区均位于关东。葛建雄先生亦言:“从全国范围来看,人口最稠密的地区是关东……这一地区的面积占全国面积的11.7%,但人口却占全国的60.6%。在关东之外,再也没有这样大面积的成片人口稠密地区。”[14]101-102在粮食自给自足的情况下,一地区人口密度越大,就越容易发生饥荒。因此,人口众多、土地稀少的关东往往成为沦为饥荒肆掠之地。

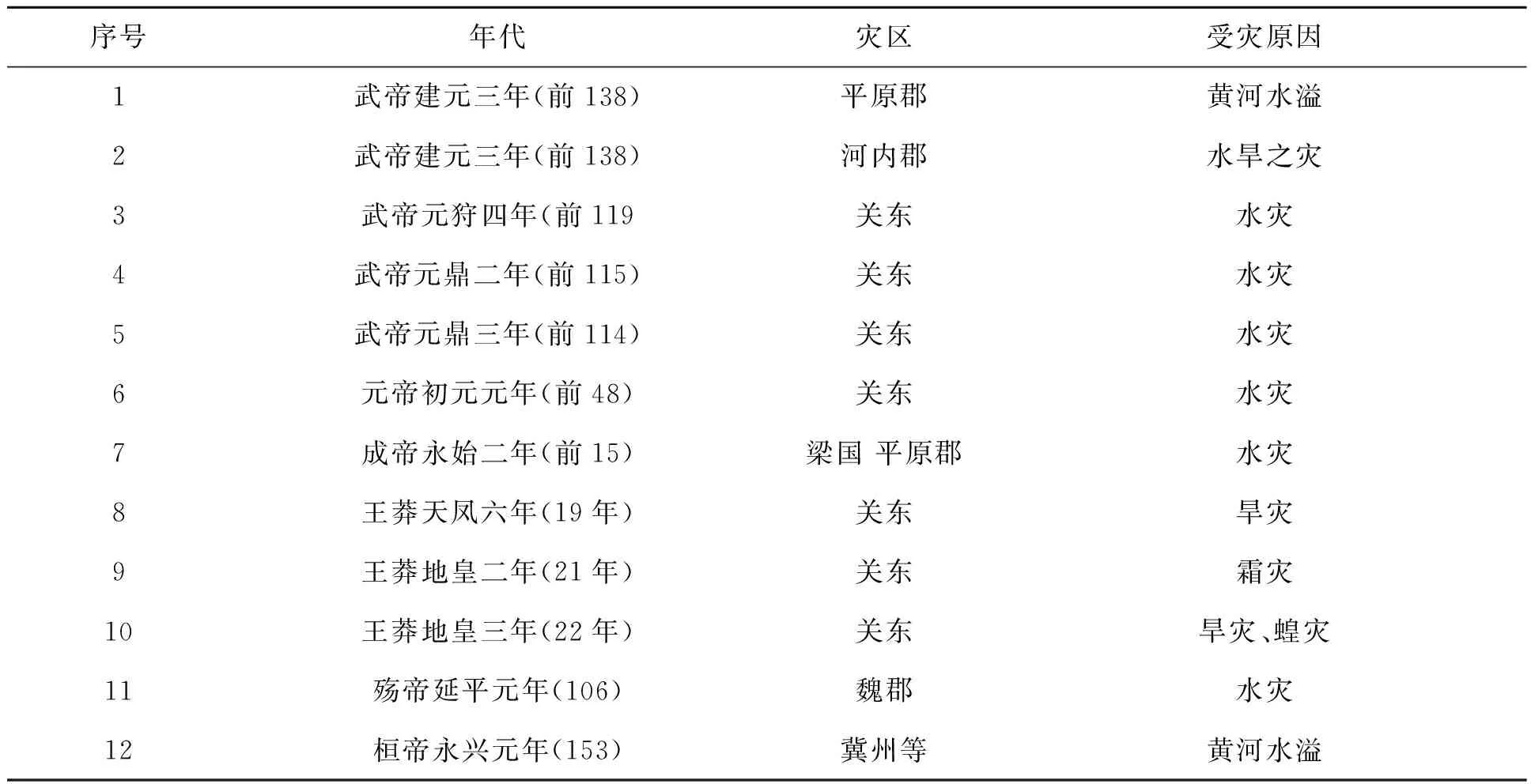

其次,关东地区自然灾害频发。一旦天灾酿成人祸,极易爆发饥荒,故有学者道:“在古代黄河流域,农业生产基本上处于‘靠天吃饭’的局面,各种自然灾害对饥荒的影响比较明显。”[15]兹举秦汉关东地区直接由自然灾害引起的饥荒,其具体情况如表3所示:

表3所列12次饥荒中,直接由水灾引起的8次,旱灾引起的2次(蝗灾实为旱灾所致),水旱之灾共同引起的1次,霜灾引起的1次。水灾所占比重为75%,可视为关东地区饥荒的元凶。正如李剑农先生所言:“关中区农业所受之威胁,多在旱与蝗。关以东则于旱蝗之外尤在于水。”[16]158关东大部分地区濒临的黄河,而黄河在汉代经常泛滥,故关东水灾主要为黄河泛滥所致。梳理关东地区的饥荒史料,不难发现,兖州、冀州、青州、徐州等饥荒多发地带皆位于黄河及其支流附近。不同的是,西汉时期,关东地区因水致饥的情况至少有7次,东汉则仅有两次。这种差异与黄河的治乱状况密切相关,即“从汉文帝十二年起到王莽始建国三年止一百八十年中,黄河决溢了十次之多……东汉以后,黄河长期安流。”[17]23-24

表3秦汉时期关东地区饥荒与自然灾害关系表

Tab.3TherelationshipbetweenfamineandnaturaldisastersinGuandongareaduringtheQinandHandynasties

序号年代灾区受灾原因1武帝建元三年(前138)平原郡黄河水溢2武帝建元三年(前138)河内郡水旱之灾3武帝元狩四年(前119关东水灾4武帝元鼎二年(前115)关东水灾5武帝元鼎三年(前114)关东水灾6元帝初元元年(前48)关东水灾7成帝永始二年(前15)梁国 平原郡水灾8王莽天凤六年(19年)关东旱灾9王莽地皇二年(21年)关东霜灾10王莽地皇三年(22年)关东旱灾、蝗灾11殇帝延平元年(106)魏郡水灾12桓帝永兴元年(153)冀州等黄河水溢

最后,关东地区政治、经济地位特殊。时人早已认识到此点,贾捐之尝奏言元帝:“今天下独有关东,关东大者独有齐楚”[6]2833。关东的特殊地位首先体现在它对关中等地的经济支援上,西汉初年,“漕转关东粟以给中都官,岁不过数十万石。”[6]1127之后,关东向关中漕运粮食成为定制,昭帝时,大司农中丞耿寿昌上言:“故事,岁漕关东谷四百万斛以给京师,用卒六万人。”[6]1141这一措施虽缓解了关中地区人多粮少的矛盾,却致使关东赋役繁重、粮食不足,最终成为饥荒的诱因之一。故匡衡言及关东地区的饥荒道:“此皆生于赋敛多,民所共者大,而吏安集之不称之效也”[6]3337。东汉王朝将都城由关中之长安迁往关东之洛阳,关东的政治地位进一步凸显,成为统治者最关注的地带。史念海先生言:“战国秦汉时期,关东为最富庶的地区,它的地位远超过关中之上,其他地区自然更是不能与之相比拟。”[18]关东对秦汉政府的重要性不言而喻,因此,该地区的饥荒情况能相对完整地载入史册。

综上所述,秦汉饥荒波及范围广、地区分布不平衡,不同时段的受灾地域也不尽相同。这显示了自然因素和社会因素对饥荒的影响。关东之所以饥荒连连,是因为该地区人多地狭、自然灾害频发而又拥有特殊的政治、经济地位。

3 秦汉饥荒救助措施

饥荒的不可避免性特征使得世界上任何地方都需要采取防备措施消除饥荒,饥荒的区域性特征要求社会加强粮食管理,调剂余缺,救助灾区难民消除饥荒因此成为可能。[19]为应对饥荒,秦汉官府或个人采取了多种救助措施,主要包括赈济钱粮、减免赋役、迁徙饥民和去奢从俭等。

3.1 赈济钱粮

作为最直接的救荒措施,赈济指通过物资赠与的方式救饥民于倒悬。根据施救主体的不同,秦汉时期的赈济可分为官府赈济和私人赈济两种。

3.1.1 官府赈济

官府赈济的施救主体为朝廷,最常见的手段莫过于开仓放粮。武帝时,谒者汲黯经过河内郡,发现当地灾情严重,以至父子相食,他便宜行事,“持节发河内仓粟以振贫民”[6]2316。初元二年六月,关东饥馑,元帝诏令官府“虚仓廪,开府库振救,赐寒者衣”[6]。新朝末年,北边及青州、徐州一带爆发饥荒,王莽“遣三公将军开东方诸仓振贷穷乏,又分遣大夫谒者教民煮木为酪。”[6]1145除此之外,秦汉政府亦调运其他州郡的粮食赈济饥民,这种办法被称为“移粟就民”。如:元帝初元元年九月,关东十一郡发生饥荒,朝廷“传旁郡钱谷以相救”[6]280;安帝永初七年,“调零陵、桂阳、丹阳、豫章、会稽租米,赈给南阳、广陵、下邳、彭城、山阳、庐江、九江饥民,又调滨水县谷输敖仓”[8]220。官府赈济需以强有力的政府为后盾,正如王子今先生在《两汉救荒运输略论》一文中道:“在当时交通运输的技术条件下能够实现如此艰难的运输规划,当然是以汉帝国鼎盛时期的强大国力作为基础的。”[20]

3.1.2 私人赈济

作为官府赈济的重要补充,私人赈济指民间人士主动出资或政府鼓励、诏令富人捐献钱粮赈济饥民。秦汉时期,有关私人赈济饥民的史料层出不穷。如更始年间,天下大饥,伏湛“乃共食粗粝,悉分奉禄以赈乡里,来客者百余家”[8]893。赵温在饥荒之际“散家粮以振穷饿,所活万余人”[8]949。延平年间,太守黄香将自己的俸禄和赏赐悉数分给魏郡饥贫之人,这一躬先垂范的做法颇有成效,“于是丰富之家各出义谷,助官禀贷,荒民获全”[8]2615。私人赈济不仅能及时救助饥民,还可减轻朝廷压力,故秦汉政府对此十分支持,甚至明令富家大豪、王侯官吏参与赈灾活动。武帝元狩四年,山东民众因水灾收饥,“于是天子遣使虚郡国仓廪以振贫。犹不足,又募豪富人相假贷”[6]1162。桓帝永寿元年二月,司隶和冀州郡遭遇饥荒,朝廷规定:“若王侯吏民有积谷者,一切贷十分之三,以助稟贷;其百姓吏民者,以见钱雇直。王侯须新租乃偿。”[8]300因东汉政府事例衰微而富家大族资产雄厚,故这一时期私人参与赈济的事例远多于西汉。

3.2 迁徙饥民

若灾区及周边地区钱粮不足,政府往往大规模迁徙饥民,令其前往宽乡就食。汉高祖二年,“关中大饥,米斛万钱,民相食”,刘邦令饥民就食蜀汉[6]38。景帝前元元年,民多乏食物,诏曰:“郡国或硗陿,无所农桑毄畜,或地饶广,荐草莽,水泉利,而不得徙。其议民欲徙宽大地者。”[6]139元鼎三年,山东地区遭遇大规模饥荒,武帝下旨“令饥民得流就食江、淮间,欲留,留处。”[9]1437元和元年发生饥荒,章帝亦令“郡国募人无田欲徙他界就肥饶者,恣听之。”[8]145秦汉时期的饥民迁徙路线,多是自东向西,从北至南。该措施不仅有助于缓解人多地少的矛盾,还从客观上促进了落后地区的开发。

3.3 减免赋役

在百姓饥肠辘辘、食不果腹之际,政府还通过减免赋役的方式安抚饥民。面对“民被水灾,颇匮于食”的局面,昭帝下诏曰:“三年以前所振贷,非丞相御史所请,边郡受牛者勿收责。”[6]229初元元年,关东发生大面积饥荒,元帝减免灾区租赋,又令“江海陂湖园池属少府者以假贫民,勿租赋。”[8]279东汉章帝时,大司农郑弘曾奏言“省贡献,减徭费,以利饥人。”[8]1156之后,朝廷下令免去背井离乡的饥民五年租税和三年算赋。马棱任广陵太守,遇谷贵民饥之年,他“赈羸弱,薄赋役”[8]82,率领民众发展生产。作为灾后补救措施,减免赋役可减轻饥民负担,激发百姓生产的积极性。

3.4 去奢从俭

邓云特先生在《中国救荒史》中,将“节俭”一条被划入消极救荒措施中,原因是“历代节约制度,效果是不大的。如减少食物的办法,充其量不过是君王个人为了虚应故事而实行的”[3]336。尽管如此,去奢从俭有利于规范统治者言行、缓解官民矛盾,政府亦可将节省下来的开支用于救荒。元帝曾因关东饥荒之故,罢盐铁官、北假田官、长平仓,“罢建章、甘泉宫卫,角抵,齐三服官,省禁苑以予贫民,减诸侯王庙卫卒半”[6]1142;又“令诸宫馆希御幸者勿缮治,太仆减谷食马,水衡省肉食兽”[6]280。安帝永初年间,“郡国多被饥困”,大臣樊准曾建议朝廷厉行节俭。[8]1127除节省用度之外,统治者还开放山林禁苑以给饥民。如永初三年,京师大饥,安帝“诏以鸿池假以贫民”[8]212。

秦汉时期的饥荒救助措施具有多样性,往往是积极救助和消极救助同时并行,官府救助与民间救助双管齐下。除上述措施外,秦汉人民还通过发展农业、建造粮仓、兴修水利等方式应对饥荒。故有学者认为:“两汉王朝历代统治者常在灾后采取了一些荒政措施,使之日趋系统、全面而臻于完善。”[21]283

4 结语

秦汉饥荒的时空分布特色鲜明,有明显的规律可循。从时间上看,秦汉441年间共发生饥荒56次,平均8年一次。按频率的高低可将秦汉時期的饥荒分为五个阶段,这五阶段呈现出“频繁—稀少”的循环之势,各阶段的饥荒同当时的政局密切相关。依季节而言,春、夏、秋三季为饥荒高发期。从空间上看,秦汉饥荒波及范围广,关中、关东、江淮、巴蜀以及河西地区均有饥荒记录,总体呈现出东汉详于西汉,北方多于南方的特点。这种差异一方面体现了各时段、各地区客观条件的不同,另一方面,也反映了社会因素对饥荒记录的影响。关东一带的饥荒之所以最为严重,是因为该地区人多地峡、自然灾害频发且政治经济地位特殊。饥荒发生后,官府和民间齐心协力助饥民渡过难关,秦汉时期的饥荒救助措施大致包括赈济饥民、移民就粟、减免赋役、去奢从俭等。上述措施的践行,标志着秦汉饥荒救助体系整体上趋于完善。