苍峄铁矿带成矿控矿规律及成矿模式探讨

2019-01-09张旭韩宗瑞杨启徐书名张英梅

张旭,韩宗瑞,杨启,徐书名,张英梅

(山东省鲁南地质工程勘察院,山东 兖州 272100)

苍峄铁矿带位于鲁西隆起南缘尼山凸起的南缘,尼山-白彦断块凸起与陶枣断陷盆地之间[1-2],是山东省内非常重要的成矿带,属沉积变质型铁矿(“鞍山式”铁矿)[2]。自20世纪50年代以来,该区陆续开展过不同程度的地质勘查工作[2],先后发现和评价了多处大中型铁矿床,2007年后,山东省鲁南地质工程勘察院、山东省地质科学研究院沿苍峄铁矿带(白水牛石)向东陆续又发现了王埝沟铁矿床、凤凰山铁矿床和沟西铁矿床。笔者通过分析以往勘查成果,认为其成矿受原始矿源层和褶皱构造、断裂构造作用控制,探讨了铁矿形成过程及成矿模式。

1 苍峄铁矿带成矿地质特征

1.1 成矿地质条件

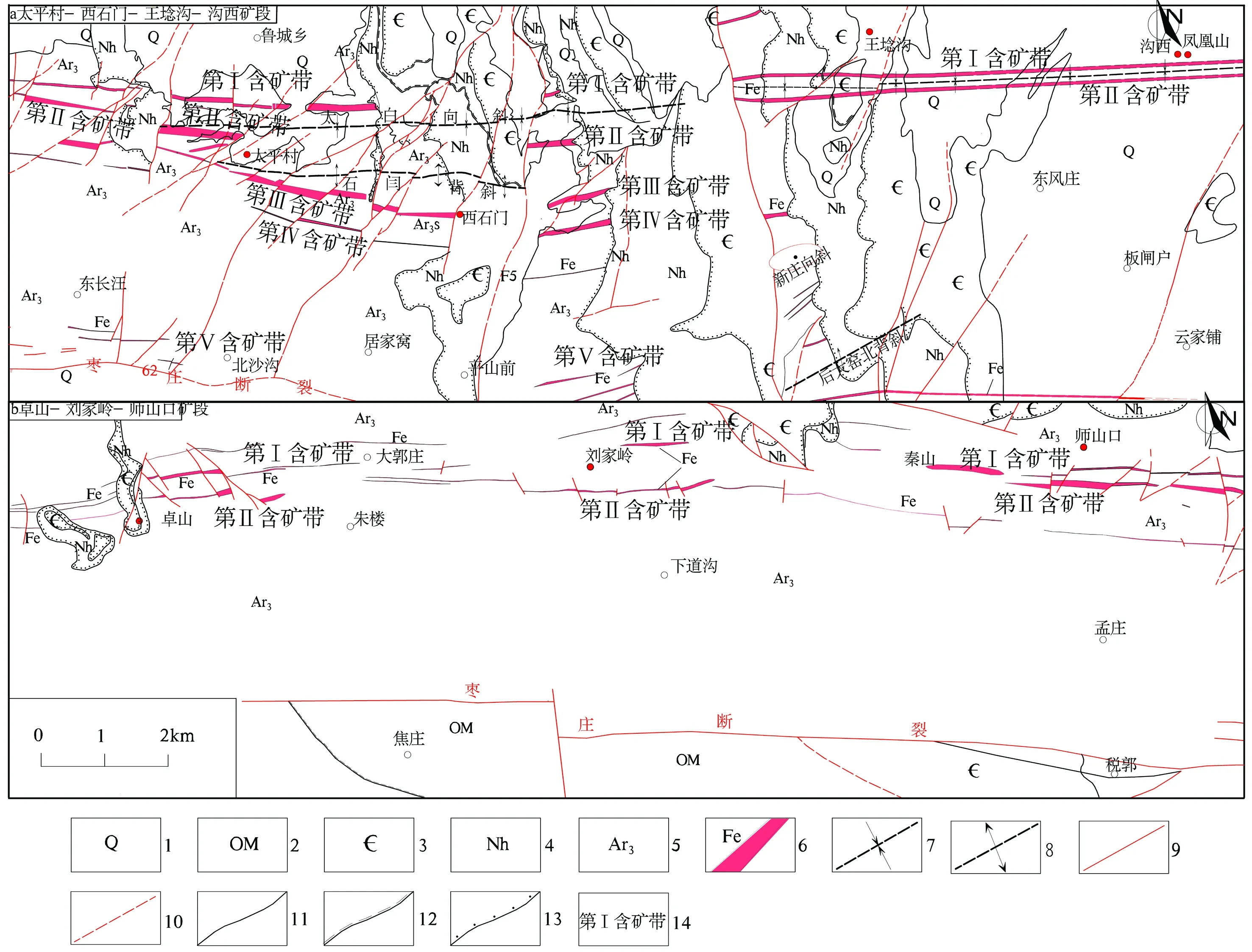

苍峄铁矿带西起枣庄卓山,东至兰陵县项城,全长36km,北西至师山口村,南东至东新兴镇村北,成矿带宽度约2~4km。新太古代泰山岩群山草峪组较为发育,以黑云变粒岩为主[3],夹斜长角闪岩、磁铁角闪石英岩、磁铁石英角闪岩、二云变粒岩等,极少量黑云母片岩等,厚度为690~5281m。其中磁铁石英角闪岩、磁铁角闪石英岩为(鞍山式)铁矿的含矿岩石[4],区内构造较为发育,从构造型式上可分为褶皱构造与断裂构造,对矿体产生了不同程度的影响。褶皱构造在变质岩中主要呈NWW向,线状紧密排列,构成白彦复式背斜南翼,自北向南依次发育太白向斜、石闫背斜、辛庄向斜、后大窑背斜[4]。断裂构造较发育,以NNW向或者近EW向和NE向为主,其中,NW—NNW向断裂及EW向断裂规模较大,尤其是枣庄断裂斜贯全区,控制了该区;NE—WWE,SN向断裂在西北部较发育,规模较小,对构造状况和地层产状有较重要的影响,显示多期次的活动特点(图1)。

1—第四系;2—奥陶纪马家沟群;3—寒武纪地层;4—南华纪地层;5—新太古代泰山岩群;6—鞍山式磁铁矿;7—背斜构造;8—向斜构造;9—实测断层;10—推测断层;11—地质界线;12—平行不整合界线;13—角度不整合界线;14—铁矿带位置及编号图1 苍峄铁矿带及构造分布简图(据山东省苍峄铁矿带矿田构造及找矿方法研究报告,2017年)

1.2 含矿带地质特征

根据矿体平面分布特征[注]山东省鲁南地质工程勘察院,山东省苍峄铁矿带矿田构造及找矿方法研究报告,2017年。,自北向南分为5个含矿带,矿带宽度一般在数十米至百米,矿体数目众多,长度在十几米至数千米,厚度1~10m,最厚可达30m。一般厚度变化在5~25m之间。矿体呈似层状、透镜状,顺层分布于含矿建造内,局部具有舒缓波状弯曲,分布稳定。以第Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ含矿带最为发育(表1)。矿带展布形态受太白向斜和石闫背斜的控制,3条含矿带均受白水牛石断层和东石门断层破坏,致使北西盘呈阶梯状下降,南东盘抬升接受剥蚀,断层构造破坏了矿体的连续性,间接控制了铁矿体的赋存和分布[5]。

按矿石中脉石矿物的种类,矿石的自然类型划分为磁铁角闪石型、磁铁透闪石型和磁铁石英岩型矿石。按矿石的结构构造,划分为条纹—条带状铁矿石,形成条纹—条带状磁铁石英岩型(鞍山式)矿石[6]。

矿石中金属矿物主要为磁铁矿(含量为23%~32%),少量菱铁矿及半假象—假象赤铁矿、褐铁矿,金属硫化物主要为黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿等。

矿石品位mFe为18%~35%不等,一般在25%~28%之间,有用组分含量较稳定,其他有益组分含量甚微。主要矿石矿物磁铁矿粒径较大,一般在0.05~0.3mm,呈细脉状、条带状及少量浸染状分布于脉石矿物中,假象赤铁矿、黄铁矿、磁黄铁矿含量较低,呈他形粒状,分布于角闪石及磁铁矿晶粒内。

(1)第Ⅰ含矿带

第Ⅰ含矿带赋存于太白向斜北翼,自西向东出露长度约15km。呈陡倾斜层状产出,走向280°左右,倾向S,SW,倾角一般为70°~85°,局部近直立,总长度超过30km,沿倾向控制延深多在300~400m,局部达800m。该含矿带自下而上包含3个矿层,即1,2,3号矿层,其中第2,3号矿层厚度较大,且分布稳定,第1矿层局部不发育。含矿带内矿层总厚度多在12.33~20.69m之间,厚度较稳定。其中太平村矿区至王埝沟矿区最厚,约20~110m,一般10~106m。

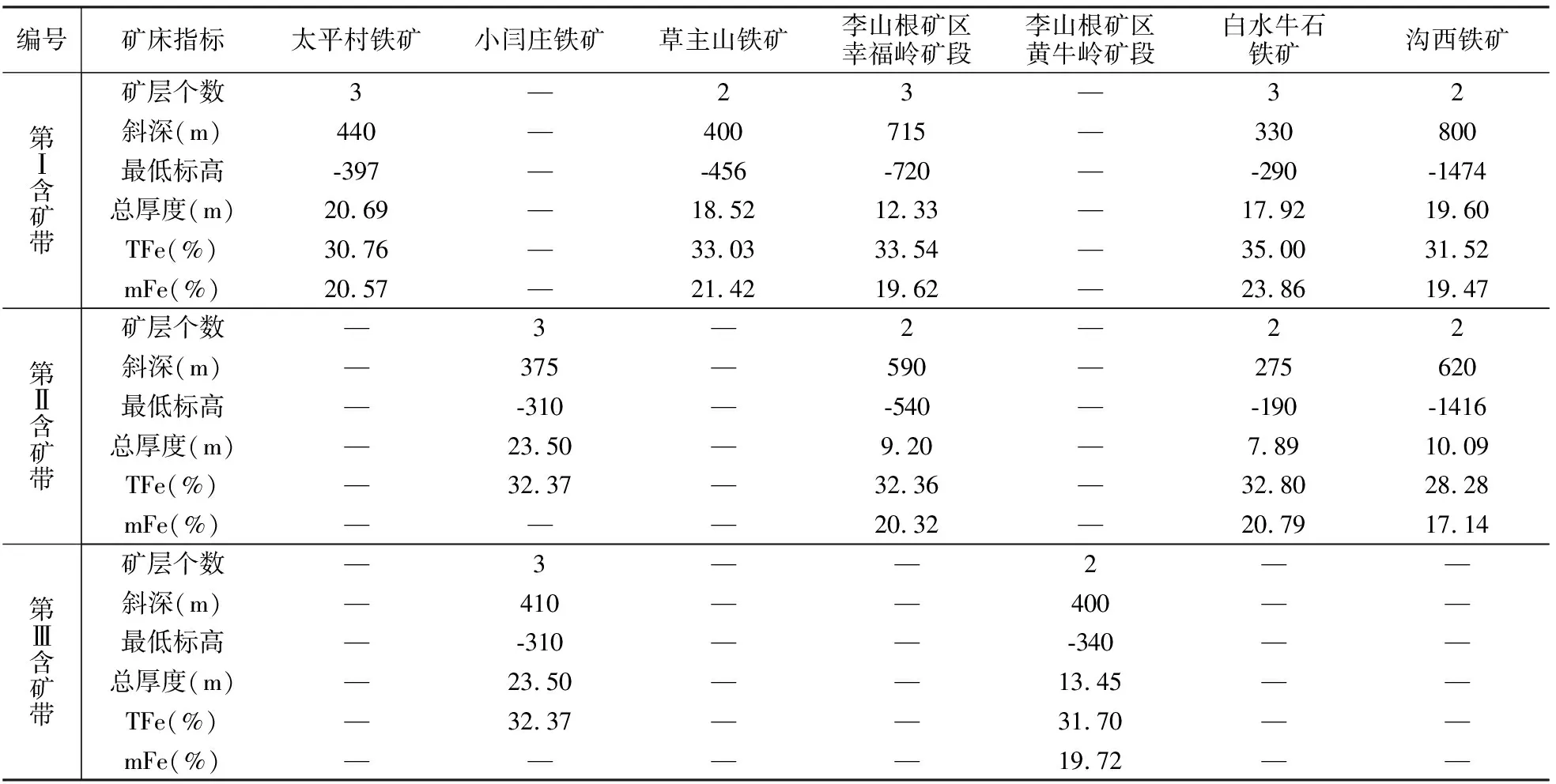

表1 苍峄铁矿带各主要矿床赋存矿带及指标

受断层构造分割错断,区内第1含矿带自东向西可分为3个区段:白水牛石断层以东区段(白水牛石铁矿北采区)发育2,3号两个含矿层,区内长0.8km;白水牛石断层—东石门断层区段(李山根矿区幸福岭矿段北翼、草主山铁矿)发育2,3号2个含矿层,长2.8km;东石门断层以西区段(石门铁矿走马岭矿区、太平村铁矿区)发育着1,2,3号3个含矿层,区内长5.2km。

(2)第Ⅱ含矿带

第Ⅱ含矿带赋存于太白向斜南翼即石闫背斜北翼,分布于第Ⅰ含矿带以南150~280m。上桃园以西出露长度约14km,向东被沉积盖层覆盖。小闫庄铁矿以西尚无工程控制,其沿倾向控制延深规模,与第Ⅰ含矿带基本一致。矿带在东石门断层以东核部被剥蚀,仅发育翼部矿体,上桃园断层以西倾向S,SW,以东倾向N,NE,倾角一般为50°~70°。该含矿带中矿层一般为2层,矿层总厚度在东石门断层以西较厚为23.50m,东石门断层以东,总厚度多在5.77~12.02m之间。

受断层构造错断也可分为3个区段:白水牛石断层以东区段,即白水牛石铁矿南采区,长0.8km;白水牛石断层—东石门断层区段,即李山根矿区幸福岭矿段南翼、斗子山铁矿,长2.8km;东石门断层以西区段,即中钢矿业小闫庄铁矿北翼,含矿层长2.6km。

(3)第Ⅲ含矿带

第Ⅲ含矿带赋存于石闫背斜南翼,位于第Ⅱ含矿带以南,以东石门断层为界可分为东西两个区段,东段为石门铁矿黄牛岭铁矿区,向东至白水牛石断层,控制长度约2.4km,矿带核部被剥蚀,矿带倾向SW,S,倾角45°~65°。矿带发育2个矿层,矿层总厚度在13.45~14.94m之间,厚度稳定;西段为中钢山东矿业小闫庄铁矿区南翼,为隐伏矿床,发育核部,与第Ⅱ含矿带在核部相连,矿带倾角由上至下由缓变陡,控制长度约2.6km,向西尚无工程控制,矿带发育3个体,矿体总厚度23.50m,厚度稳定。

(4)第Ⅳ含矿带

分布在第Ⅲ含矿带以南250~350m,西部分布于卓山矿区,东部分布于北辛庄南矿区,在石城崮北坡以东被覆盖,断续长10.0km。呈陡倾斜的单斜矿层,其走向与第Ⅰ,Ⅱ含矿带相同,为近EW,倾向S,倾角60°~70°。该矿带绝大部分地段,赋存数层铁矿。矿体一般厚5~20m,最厚达65.55m(其中含1~6层铁矿体,厚3.55~16.30m)。

(5)第Ⅴ含矿带

位于第Ⅳ含矿带以南1.5~1.8km,分布于枣庄断层北侧。走向280°左右,倾向SE,倾角60°~70°。矿带长约4.1km,厚约52m,含矿体有5层,单层厚0.47~20.3m,总厚13.80~25.50m(矿层厚3.23~11.36m)。

1.3 磁异常特征

在1∶5万航磁ΔT异常等值线平面图和剖面平面图上,异常呈近EW向带状展布,长度约40km,上桃园以西,ΔT>400nT的区域NW向长度约18km,NS向宽度约2.5km,异常特征为南部磁场变化缓慢、梯度小且无明显的局部负异常,而其北部磁场变化较快、梯度较大且有较强的局部负异常相伴生;上桃园向东,磁场呈现出剧烈跳跃变化的特征,在向城镇南侧由于铁矿体埋深较大,磁场变化也变得较平稳;而其南支场值变化较复杂,异常形态为不规则状。经对异常向上延拓处理。异常极大值的轴向几乎没有改变,只是其水平位置略向南移动,由此可知引起磁异常的异常源应为向下延深较大,略向南倾的磁性体。

1∶5万高精度磁测ΔT等值线图上,磁异常反映为大致呈NW向展布较窄、尖锐的条带状,磁异常强度一般在400~2000nT之间,在铁矿体的分布范围内,磁异常强度可达到3000~6000nT,异常北侧一般都伴有较明显的负异常。由于矿体在纵向上的变化,异常区内可表现出沿纵向分布不同的磁异常峰值段,各峰值段能基本反映矿体的走向及产状,含矿层的分布范围与相应磁异常峰值段对应性好,磁异常随着铁矿床的埋深的增加,其强度降低,磁异常呈低缓状。矿体基本分布于高精度磁测ΔT垂向二阶导数上延100m等值线>0的值域范围内。

2 控矿特征

2.1 地层层位对铁矿的控制

苍峄铁矿的重要特点之一是具有明显的层控性。苍峄铁矿带产有多层矿层,连续性较好的有3层,这些矿层无一例外地处于新太古代泰山岩群山草峪组变质岩系,层位控制非常明显[7-8]。该套地层变质程度较深,岩性较为单一,主要为(黑云)角闪变粒岩、角闪岩、角闪片岩及磁铁石英岩,含矿建造主要为条带状磁铁石英岩、磁铁角闪岩及角闪磁铁石英岩。矿床矿体整体产状与地层产状相同或基本一致。含矿建造内主要特点是条带较发育,条带主要由石英和磁铁矿微细颗粒相间排列组成,条带宽度不一,一般在0.5~2cm之间。

2.2 褶皱构造对铁矿的控制

铁矿及其赋矿层位褶皱构造比较发育,主要为紧闭顶厚褶皱,对铁矿的赋存形态和展布规律起主要控制作用,对铁矿的富集具有明显的控制作用。

(1)往往在向斜转折端附近矿层加厚,形成厚大矿体[9],多表现为勾状体。紧密倒转褶皱可以造成矿体紧密重叠,使矿体加厚或使矿体重复出现。在发生倒转的褶皱构造中,倒转翼常常被拉断,而正常翼则表现出矿体等厚性。

(2)向斜翼部常被压扁、拉薄,甚至拉断呈条带状、透镜状,背斜翼部相对开阔,转折端一般较圆滑。

(3)由于受到同一次SN向强烈挤压作用,与区域大型褶皱相对应,区内的褶皱轴的方向基本上为NWW向,轴面南倾或北倾,但因后期构造的叠加改造,局部偏转呈弯曲的弧形褶皱。褶皱枢纽具有一定的波状起伏,但总的趋势是向W倾伏,向E翘起。太白向斜枢纽自E向W平缓倾伏,倾伏角约3°~6°,两翼倾角N陡S缓,北翼倾角65°~88°,南翼倾角33°~80°,石闫背斜枢纽自W向E平缓倾伏,倾伏角约3°~4°,两翼倾角33°~52°。向E受阶梯状正断层抬升破坏,核部受剥蚀仅发育两翼。以太平村、小闫庄、西石门、东石门一带较为典型,形成一个向西微倾伏收敛、向东撒开的开阔背斜构造。

2.3 断裂构造对铁矿体的控制

断层构造为成矿后的破坏构造,破坏了赋矿构造及矿体的连续性,间接控制了铁矿体的赋存和分布[2]。EW向断裂使得南盘的铁矿层上升,表现在第二个背斜南翼上升,并出露到地表;而受NE向断层构造破坏,断层北西盘呈阶梯状下降,单断层带表现为沿NE向断裂西盘下降,构成一系列西翘东陷的断块,有利于铁矿层的保留。

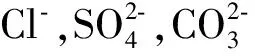

3 成矿过程

在2700Ma年前后,形成于海盆环境的硅铁建造经受了新太古代阜平运动的变质、变形作用。在区域性角闪岩相变质作用过程中的热力和定向压力作用下,互层状的硅铁沉积建造接受了重结晶作用及片理化作用,形成磁铁矿、石英、角闪石等主要矿物[12]。在矿石中长柱状矿物定向排列,磁铁矿及石英相向沉积作用,形成明显的条纹—条带状构造。该区矿床就位的地质环境为铁物质的聚集与沉积,含铁建造为正常碎屑沉积的一部分(图2)。

图2 新太古代变质沉积型铁矿床成矿过程(据山东省苍峄铁矿带矿田构造及找矿方法研究报告,2017年)

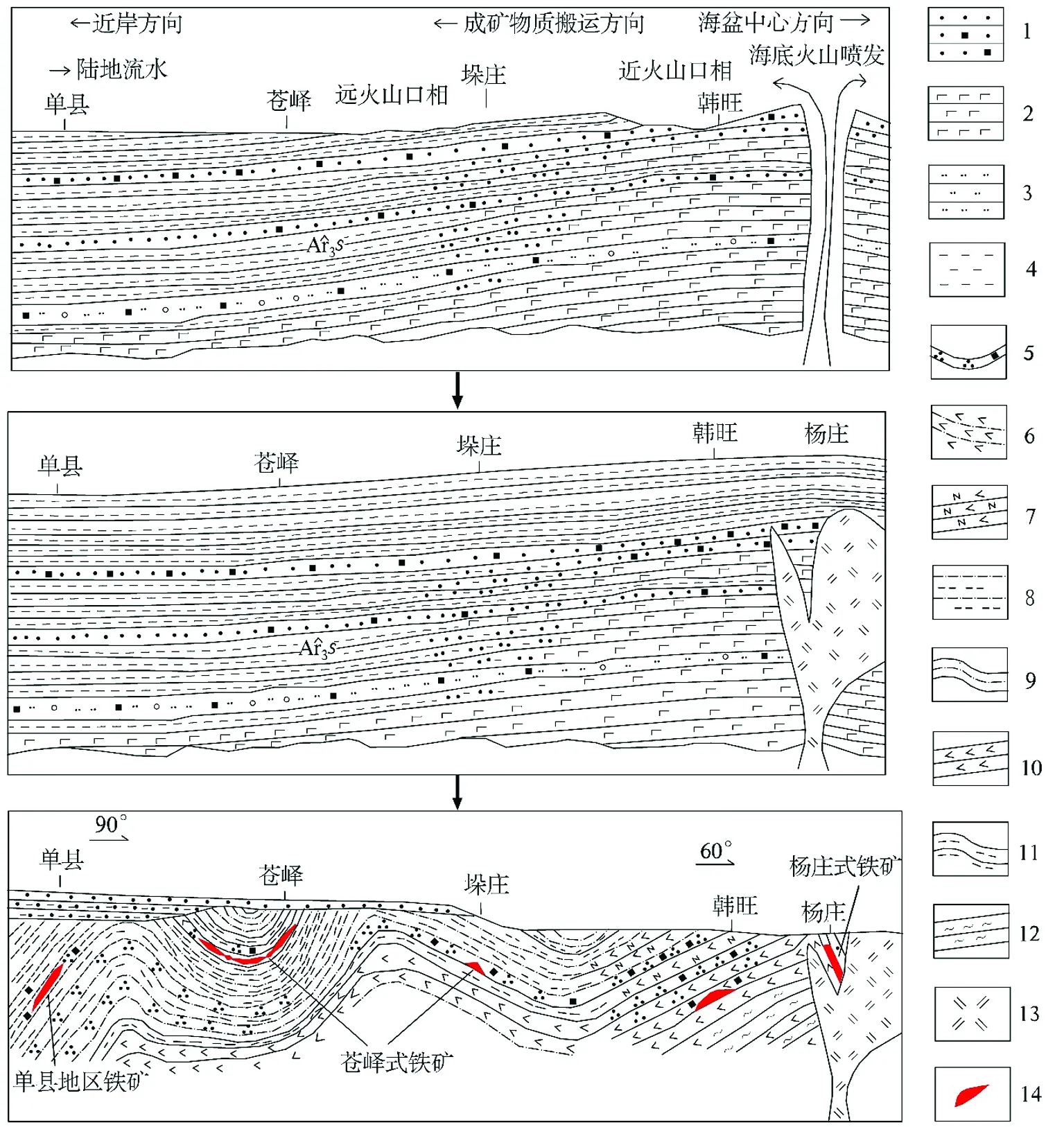

4 矿床成因及成矿模式

苍峄铁矿含铁岩系赋存于新太古代泰山岩群山草峪组中上部,山草峪组发育在稳定陆源滨海—浅海环境,含铁岩系内火山岩不发育,为远离火山源的以陆源碎屑为主的沉积建造,其原岩为砂岩、泥岩夹少量中基性火山岩。火山活动间歇期成矿,其成矿物质来源与海底火山活动密切相关[13-14],遭受后期变质作用后成矿物质富集,为沉积变质铁矿床产于以黑云变粒岩为主并夹有角闪质岩石等岩层的铁矿。铁矿沉积后,受后期强烈构造-热液改造叠加,矿体形态以似层状、透镜状为主,向斜构造是矿体富集保存的最佳构造模式,接近向斜核部,矿体厚度增大,品位也有增高趋势(图3)。

1—含铁碎屑岩;2—玄武岩;3—粉砂岩;4—粘土岩;5—磁铁石英岩;6—角闪变粒岩;7—斜长角闪岩;8—黑云变粒岩;9—浅粒岩;10—角闪片岩;11—云母片岩;12—绿泥片岩;13—侵入岩体(二长花岗岩);14—铁矿体图3 苍峄铁矿带成矿模式图(据李洪奎等,2016年编绘)

5 结论

(1)矿床赋存于新太古代泰山岩群山草峪组中上部,严格受山草峪组地层控制,具有明确的含矿岩系,主要为(黑云)角闪变粒岩、角闪岩、角闪片岩及磁铁石英岩,含矿建造主要为条带状磁铁石英岩、磁铁角闪岩及角闪磁铁石英岩。

(2)苍峄铁矿带自北向南共分为5个含矿带,矿带展布形态受太白向斜和石闫背斜两褶皱构造的控制。规模较大的矿体主要产于向斜转折端,而与背斜转折端相对应的矿床规模相对较小,在发生倒转的褶皱构造中,倒转翼常常被拉断,而正常翼则表现出矿体等厚性。断层构造为成矿后的破坏构造,破坏了赋矿构造及矿体的连续性,间接控制了铁矿体的赋存和分布。

(3)在1∶5万的高磁异常中,磁异常强度一般在400~2000nT之间,在铁矿体的分布范围内,磁异常强度可达到3000~6000nT,可直接反映含矿带或矿体的特征。磁异常ΔT上延100m垂向二阶导数>0值范围可作为找矿重点靶区。南北侧伴生有明显的负磁异常,负磁场强度达-225nT。高精度磁测对寻找隐伏矿体,指导探矿工程的布设,具有良好的地质效果。

(4)矿体形成与海底基性火山喷发成因的硅、铁质成分密切相关,初始在海底形成含铁矿基性岩与硅质岩,经区域变质作用,成矿物质迁移、结晶富集,形成了“鞍山式”变质沉积型铁矿。